宋庆龄故居的樟树(00002)

- 格式:docx

- 大小:3.18 MB

- 文档页数:8

* * * 宋庆龄故居的樟树樟树这是一棵樟树。

这真是一棵的樟树啊! 樟树不高,但它的枝干粗壮,而且伸向四面八方,伸得远远的。

稠密的树叶绿得发亮。

樟树四季常青,无论是<a name=baidusnap0></a>夏天</B>还是冬天,它们总是那么蓬蓬勃勃。

稠密的树叶绿得发亮。

樟树四季常青,无论是,它们总是那么蓬蓬勃勃。

而樟树本身却有一种香气,而且这种香气能永久保持。

即使当它枝枯叶落的时候,当它已经作为木料制作成家具的时候,它的香气仍然不变。

只要这木质存在一天,虫类就怕它一天。

樟树的可贵之处就在这里。

而樟树本身却有一种香气,而且这种香气能永久保持。

即使当它枝枯叶落的时候,当它已经作为木料制作成家具的时候,它的香气仍然不变。

只要这木质存在一天,虫类就怕它一天。

樟树的可贵之处就在这里。

而樟树本身却有一种香气,而且这种香气能永久保持。

即使当它枝枯叶落的时候,当它已经作为木料制作成家具的时候,它的香气仍然不变。

只要这木质存在一天,虫类就怕它一天。

樟树的可贵之处就在这里。

这是两棵的樟树!人们怀着崇敬的心情前来瞻仰宋庆龄的故居,也总爱在这两棵樟树前留个影,作为永久的纪念。

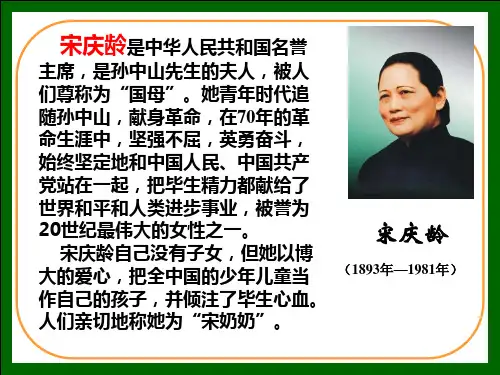

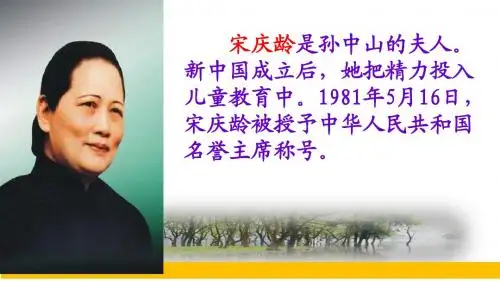

为什么“人们总爱在这两棵樟树前留个影,作为永久的纪念”?孙中山宋庆龄 1931年12月19日,宋庆龄为抗议蒋介石秘密杀害邓演达和制造“珍珠桥惨案”发表著名的《宋庆龄之宣言》,宣布:“当作一个政治力量来说,国民党已经不复存在了。

”1932年12月,宋庆龄在上海组织发起“中国民权保障同盟”。

1951年4月,宋庆龄荣获“加强国际和平”斯大林国际奖金。

她将所得奖金10万卢布全部捐赠给中国福利会,用于筹建上海国际和平妇幼保健院。

1958年“六一”国际儿童节,宋庆龄和中国福利会幼儿园的孩子们在一起。

毛泽东邀请宋庆龄共商建国大计宋庆龄作报告邓小平与宋庆龄亲切交谈周总理、陈毅与宋庆龄会前合影毛泽东与宋庆龄宋庆龄审阅文件 *。

【10篇】部编人教版三年级下册语文下册课外阅读训练含答案1.阅读短文,完成练(一)宋庆龄故居的樟树别的树木容易招虫。

从同一棵石榴树上,可以捉到三四种不同的虫子。

它们还要养儿育女,繁衍后代,子子孙孙都寄生在树上。

||而樟树本身却有一种香气,而且这种香气能永久保持。

即使当它枝枯叶落的时候,当它已经作为木料制作成家具的时候,它的香气仍然不变.只要这木质存在一天,虫类就怕它一天。

樟树的高贵之处就在这里。

人们怀着崇敬的心情前来瞻仰XXX的故居,也总爱在这两棵樟树前留个影,作为永久的纪念。

(1)从文中找出相应的词。

①反义词。

枝繁叶茂-________消失-________②近义词。

轻松-________生育-________(2)用“||”分好的层次,写出每层的意思。

第一层:________第二层:________(3)“樟树的高贵的中央就在这里”的“这里”是指________。

作者写石榴树的目的________。

(4)文章的写作特点是借________抒情,以________喻人。

(5)人们为什么“也总爱在她故居的这两棵樟树前留个影”?【答案】(1)枝枯叶落;出现;容易;繁衍(2)别的树木容易招虫。

;樟树本身有一种香气,而且这类香气能永世保持,不招虫。

(3)樟树的香气不变,只要这木质存在一天,虫类就怕它一天;是用对比的写法更突出樟树的特点(4)物;树(5)人们之所以爱在樟树前留影,是因为樟树所表现出的特点与XXX的伟大人格有相似之处,体现了XXX崇高的人格风范与高贵品质。

【解析】【分析】(1)本题主要考查对近义词、反义词的辨析能力。

近义词,是指词汇意义相同或附近的词语,反义词,是指词汇意义相反的词语,解答本题,要了解词语的意思,然后写出所给词语的近义词、反义词。

谜底合理即可,不惟一。

(2)概括层意,可先看看每层有几句话并了解每句话的意思,接着找出每句话中的重点词或中心词语,然后把这些词语连起来,组成一句通顺的话。

樟松木阅读答案上海宋庆龄故居前有两棵树。

有一次,周恩来同志觉得那房子小了一点,就劝宋庆龄同志搬个家。

她不肯,说:“我舍不得这两棵树。

”这就是两棵樟树。

广东有种英雄树,它长得很高。

如果在它周围有别的树木,它一定要长得比别的树高出一段,方才罢休。

据说它的花大,它的花红。

仔细想想,即使花红如血,花大如轮,长在那么高的树上,伸着脖子,仰着脑袋,欣赏起来,难保一定有趣。

樟树不低,特别就是它的躯干。

田茂密丰的倒是它的枝丫,依泉开去的枝丫短至一定程度,有如大树干那么细长。

细细长青的枝丫,从同一个母体躯干里依泉开去,四面八方,若雷远远地,疲繁茂墨,树荫下空难事件。

这是两棵树阴很大的樟树。

别的树木,难招虫。

从同一棵石榴树上,就可以捉住至三四种相同的虫。

花花绿绿的';屈体行进的;以叶做为掩人耳目的;密密麻麻,难于辨认出的。

它们自己真菌在树上,还在那儿养儿养女,繁殖后代,并且唆使后代如何真菌。

一棵篱笆墙觑了,它们也还不死去,而且变细回去,另回去物色真菌体。

樟树不招虫。

这个特点,在它作为树的时候,就表现得十分充分。

别的树要喷洒药水,而它却不必。

其奥妙也可能是到后来才发现,原来是在树的本身,树的内里,就有一种拒虫的气味。

因为这是一种有益的气味,人们就称它为香气。

更难得的是,樟树将这种拒虫的香气历久保持,至死不变。

这一点,恐怕世界上任何科学制作的化妆品,都难以做到,即使当它枝枯叶谢的时候,当它已经作为木料的时候,它的香气也永远不变,永不消失。

只要这木质存在一天,虫类就怕它一天。

樟树的高就高在这里,贵也贵在这里。

上海宋庆龄故居的庭前,存有两棵树。

存有两棵树荫下小,不招虫的樟树。

(茹志鹃《樟树赞》)1、第一、二自然段代普雷两棵树的除此李德生宋庆龄同志“不忍心”返回这两棵树,作者这样写下的本意就是2、第四、五两个自然段,作者主要采用了什么写法?这里写英雄树有何作用?3、第七自然段中“虫”寓意什么?作者详写树虫的冷酷无情、种种掩人耳目及其真菌、繁殖、祸害甚辉,其目的就是什么?4、第八自然段里作者着重强调的是什么?5、本文通过写下树荫下小、不招虫的樟树,热情Acura了宋庆龄同志的丰功伟绩和优雅品质。

1、学生能有感情到朗读课文,且能根据提示初步背诵课文;

2、学会使用“无论……总是……”、“只要……就……”造句说话;

3、学生通过对课文的学习,在脑海中树立樟树蓬蓬勃勃的形象,懂得樟树的可贵之处;

4、使学生领会樟树的象征意义,体会人们对宋庆龄的崇敬和怀念之情;

四、教学重难点

根据教材特点和教学目标我把本课的重点设计为:领会樟树的象征意义,激发学生对宋庆龄的崇敬和怀念之情;难点是:体会本课“借物喻人”的表达方法,且会迁移运用。

五、说教学程序

围绕以上教学目标,并采用“开放讨论,互助理解”的教学方法,为了使学生们更直接更容易得理解课文,我把本节课的教学环节又划分为以下几块:

1:复习旧知,导入新知

在学习第一课时,我跟同学们一起了解了课文大意,分享了关于宋庆龄的一些生平事迹,学生对宋庆龄这个人物已经有了一定的了解。

第二课时一开始我就以直接提问的方式进入本课内容:宋庆龄不肯搬家的原因是什么?学生马上可以回答,是因为她舍不得那两棵樟树。

这样一来,学生的注意力就很自然地从宋庆龄身上转到宋庆龄故居的樟树上,让学生明白宋庆龄跟这两棵樟树有着密切的联系,而且宋庆龄很喜欢门前这两棵樟树。

2:感悟樟树的“形象”,体会樟树永远蓬蓬勃勃,且顽强的生命力四年级的孩子们完全可以通过阅读获得一些情感体验,同样,研读文本是课堂教学的本质任务。

第一课时里,学生已经了解到宋庆龄是很喜欢这两棵樟树的,那就可以很顺当地引导他们去看一看这两棵樟树到底长什么样,为何宋庆龄会那么喜欢它们。

于是我马上安排学生自由阅读课文第四自然段,找出一个最能反映樟树生长特点的词语,学生可以迅速找到“蓬蓬勃勃”这个词。

联系上下文是理解词语和句子意思的最重要的手段,找出了“蓬蓬勃勃”这个词,就要求学生联系上下文理解这个词的含义是:生命力非常强,长得很茂盛,很繁荣,很旺盛。

哪些地方反映出樟树的蓬蓬勃勃呢?引导学生再读课文,圈画出有关语句,随机交流,并指导学生有感情地朗读,感受樟树“蓬蓬勃勃”的样子。

指导的时候,特别要学生读好“枝干粗壮”“伸向四面八方”“稠密”“绿得发亮”“四季常青”等词语。

在这一段里还有一个关联词“无论……总是……”要重点引导学生

体会,这个关联词说明樟树在任何条件下,它的生命力都是很顽强的。

抓住这一点,我要求学生展开想象,并进行简单地说话训练——它还会在什么环境中,什么条件下总是那么蓬蓬勃勃呢?同桌交流彼此的看法。

这样,一个小练习,不仅使学生学会了“无论……总是……”这一关联词的造句用法,同时也能让学生更深一步地体会到樟树这种蓬勃向上的顽强生命力。

接下来再读“蓬蓬勃勃”这个词,学生的感受就强烈了,带着这种感受,齐读第四小节,不仅能够让学生对樟树这种生命力顽强的特点有了更深的理解,更为背诵课文打下一个好基础。

3:品味樟树的特点,体会樟树的可贵精神

在这一环节中,我主要是引导学生感悟樟树的精神,体会它的内在美。

为了能让学生通过读而体会,我给学生一些时间,要求学生默读第五小节,把樟树跟其他树木进行比较,先讲别的树木有容易招虫的缺点,并举石榴树为例予以证实。

接下来再说说樟树的特点,让他们自己发现樟树的可贵之处在于“它本身有一种香气,而且这种拒虫的香气能够永久保持。

”这是第一步,了解樟树的可贵之处。

那第二步我提问“这种拒虫的香气可以永久保持,到底久到什么程度?”让学生在读的过程中揣摩文章的表达顺序和层次,抓住“即使……仍然……”、“只要……就……”这两个表示假设、条件关系的句子来理解这个香味保持得的确够久!这是多么难能可贵的品质呀,怪不得宋庆龄那么不舍得它们。

带着这种理解,再次感情朗读,读出对樟树的赞美之情,在读中品味樟树的可贵之处。

这样,学生对樟树精神的体会更加直观深入,也能更好地记住并背诵。

本环节中,我在无形之中渗透了默读学习技能教学,作为中年段阅读的一项基本技能,是需要经常而严格的训练才能形成的。

默读是学生钻研文本、走进文本,与文本进行深层对话的主要手段之一。

4:体会樟树与宋庆龄共同的“精神”

随着课文内容的深入学习,学生很顺利地知道了樟树的外形特点:枝叶蓬蓬勃勃,具有顽强的生命力;樟树的高贵之处在于:具有拒虫的香气,并且这种香气能永久保持。

这时,我话锋一转接应到了课题——这就是宋庆龄故居的两棵樟树,是宋庆龄舍不得的两棵樟树,深深爱着的两棵樟树。

引导学生读文

章最后一小节,读完提出问题:人们为什么要在樟树前留影呢?围绕这一问题,学生展开讨论。

有些学生只是从樟树本身的外在美和内在美来思考,我就继续引导,让他们回顾第一课时所了解到的宋庆龄生平事迹,且边回忆边想:宋庆龄和樟树和哪些相似之处?然后展开小组讨论,最后代表发言,交流之后再进行小结。

最后我又给学生点明了:这就是人们喜欢在樟树前留影的原因,樟树是普通的樟树,但由于生长在宋庆龄故居前,很容易让人们把樟树的高贵品质和宋庆龄的崇高人格融为一体。

在人们的心目中,它们就是宋庆龄的化身,在它们身上,我们看到了宋庆龄的影子。

带着这样的理解和体会再去朗读整篇文章,学生们的感情得到了进一步地升华。

经过这样的学习,加上师生们共同将文本和课外知识的有机整合,学生们在学完课文后对本课的写作目的有了各自深浅不一的独到的解读。

5:体会表达方法,学习迁移运用

深入学完整篇文章,最后回到文章的写法上,让学生明白这是运用了“借物喻人”写法。

本文中作者写樟树,其实就是在写宋庆龄;作者赞美樟树,其实就是为了赞美宋庆龄。

为了加深学生对“借物喻人”的写作方法的认认,我又举了几个之前学过的课文例子,让学生回忆理解,以达到迁移运用的教学目标。

接着,让学生说说你所知道的具有象征意义的事物。

学生对经常说的还是有一定了解的,比如:蜡烛——教师、螺丝钉——奉献精神、松树——正直,长寿、夕阳——老人等。

这样迁移运用,有利于学生更好地了解“借物喻人”的写法,体现了新课标“学语文,就是正确运用语言文字”这一课程理念。

六、指导写字

小学语文新课标要求每天的语文课上要安排10分钟的书写指导。

为此,学习课文的任务完成后,我设计了写字环节。

针对本课的重点字词我将进行范写,引导学生写正确写美观,这里着重指导“龄”这个字。

这个字是左右结构,要写得左窄右宽,通过牙齿可以判断年龄,所以年龄的“龄”左半部分是牙齿的齿。

范写过后,我请学生描红临写。

与此同时,我注意写字方法的指导,并且及时提醒学生正确的执笔姿势:老大老二不交叉、老三垫在笔底下、老四老五来帮忙、手指要实,掌心要虚;和写字姿势:头正、肩平、身直、足安。

此外,我将提醒学生触类旁通,写好左右结构的字。

七.作业布置

一课的结束并不意味着学习活动的完结,而应该是是另一次深入学习的开始,因此我设计了这样的作业:

如果你有机会去瞻仰宋庆龄的故居,有幸来到这两棵樟树前,你最想说什么呢?请你写写。

在我的说课即将结束的时候,请各位评委老师再来看一下我的板书设计。

(手指黑板)22. 宋庆龄故居的樟树

蓬蓬勃勃

香气永久

板书设计

为了让学生更直观的了解课文,并有助于学生背诵课文,我把课文中重点讲解的词语写到了黑板上。

一方面,帮助学生理解课文内容,明线——樟树,暗线——宋庆龄;另一方面,帮助学生更有效的快速记忆课文,以达背诵课文的教学目标。

同时,这些词语也是学生在讨论过程

中总结出来的,这样的板书设计也有利于学生学会阅读方法,抓住重点内容,并且自己能够进行文章分析。

总之,本节课我采取多种朗读形式,启发学生独立思考,引导学生自由成长,努力实现生本高效的语文课堂。

我的说课到此结束,谢谢各位老师!。