史记年表·三代世表

- 格式:xls

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:8

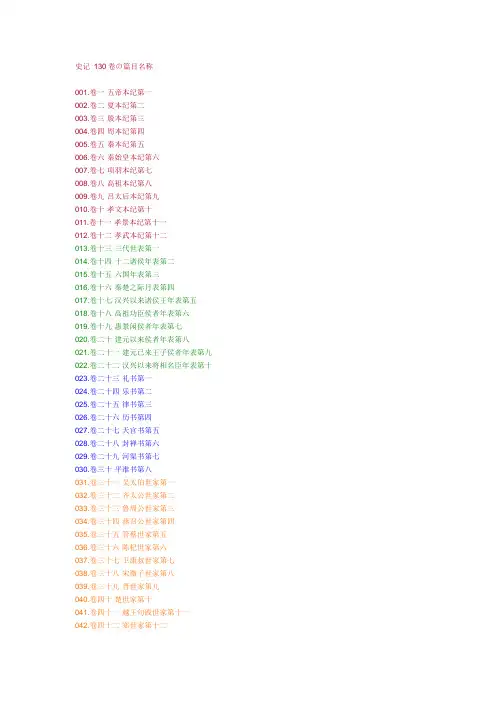

史记130卷の篇目名称001.卷一·五帝本纪第一002.卷二·夏本纪第二003.卷三·殷本纪第三004.卷四·周本纪第四005.卷五·秦本纪第五006.卷六·秦始皇本纪第六007.卷七·项羽本纪第七008.卷八·高祖本纪第八009.卷九·吕太后本纪第九010.卷十·孝文本纪第十011.卷十一·孝景本纪第十一012.卷十二·孝武本纪第十二013.卷十三·三代世表第一014.卷十四·十二诸侯年表第二015.卷十五·六国年表第三016.卷十六·秦楚之际月表第四017.卷十七·汉兴以来诸侯王年表第五018.卷十八·高祖功臣侯者年表第六019.卷十九·惠景闲侯者年表第七020.卷二十·建元以来侯者年表第八021.卷二十一·建元已来王子侯者年表第九022.卷二十二·汉兴以来将相名臣年表第十023.卷二十三·礼书第一024.卷二十四·乐书第二025.卷二十五·律书第三026.卷二十六·历书第四027.卷二十七·天官书第五028.卷二十八·封禅书第六029.卷二十九·河渠书第七030.卷三十·平准书第八031.卷三十一·吴太伯世家第一032.卷三十二·齐太公世家第二033.卷三十三·鲁周公世家第三034.卷三十四·燕召公世家第四035.卷三十五·管蔡世家第五036.卷三十六·陈杞世家第六037.卷三十七·卫康叔世家第七038.卷三十八·宋微子世家第八039.卷三十九·晋世家第九040.卷四十·楚世家第十041.卷四十一·越王句践世家第十一042.卷四十二·郑世家第十二043.卷四十三·赵世家第十三044.卷四十四·魏世家第十四045.卷四十五·韩世家第十五046.卷四十六·田敬仲完世家第十六047.卷四十七·孔子世家第十七048.卷四十八·陈涉世家第十八049.卷四十九·外戚世家第十九050.卷五十·楚元王世家第二十051.卷五十一·荆燕世家第二十一052.卷五十二·齐悼惠王世家第二十二053.卷五十三·萧相国世家第二十三054.卷五十四·曹相国世家第二十四055.卷五十五·留侯世家第二十五056.卷五十六·陈丞相世家第二十六057.卷五十七·绛侯周勃世家第二十七058.卷五十八·梁孝王世家第二十八059.卷五十九·五宗世家第二十九060.卷六十·三王世家第三十061.卷六十一·伯夷列传第一062.卷六十二·管晏列传第二063.卷六十三·老子韩非列传第三064.卷六十四·司马穰苴列传第四065.卷六十五·孙子吴起列传第五066.卷六十六·伍子胥列传第六067.卷六十七·仲尼弟子列传第七068.卷六十八·商君列传第八069.卷六十九·苏秦列传第九070.卷七十·张仪列传第十071.卷七十一·樗里子甘茂列传第十一072.卷七十二·穰侯列传第十二073.卷七十三·白起王翦列传第十三074.卷七十四·孟子荀卿列传第十四075.卷七十五·孟尝君列传第十五076.卷七十六·平原君虞卿列传第十六077.卷七十七·魏公子列传第十七078.卷七十八·春申君列传第十八079.卷七十九·范雎蔡泽列传第十九080.卷八十·乐毅列传第二十081.卷八十一·廉颇蔺相如列传第二十一082.卷八十二·田单列传第二十二083.卷八十三·鲁仲连邹阳列传第二十三084.卷八十四·屈原贾生列传第二十四085.卷八十五·吕不韦列传第二十五086.卷八十六·刺客列传第二十六087.卷八十七·李斯列传第二十七088.卷八十八·蒙恬列传第二十八089.卷八十九·张耳陈馀列传第二十九090.卷九十·魏豹彭越列传第三十091.卷九十一·黥布列传第三十一092.卷九十二·淮阴侯列传第三十二093.卷九十三·韩信卢绾列传第三十三094.卷九十四·田儋列传第三十四095.卷九十五·樊郦滕灌列传第三十五096.卷九十六·张丞相列传第三十六097.卷九十七·郦生陆贾列传第三十七098.卷九十八·傅靳蒯成列传第三十八099.卷九十九·刘敬叔孙通列传第三十九100.卷一百·季布栾布列传第四十101.卷一百一·袁盎晁错列传第四十一102.卷一百二·张释之冯唐列传第四十二103.卷一百三·万石张叔列传第四十三104.卷一百四·田叔列传第四十四105.卷一百五·扁鹊仓公列传第四十五106.卷一百六·吴王濞列传第四十六107.卷一百七·魏其武安侯列传第四十七108.卷一百八·韩长孺列传第四十八109.卷一百九·李将军列传第四十九110.卷一百十·匈奴列传第五十111.卷一百一十一·卫将军骠骑列传第五十一112.卷一百一十二·平津侯主父列传第五十二113.卷一百一十三·南越列传第五十三114.卷一百一十四·东越列传第五十四115.卷一百一十五·朝鲜列传第五十五116.卷一百一十六·西南夷列传第五十六117.卷一百一十七·司马相如列传第五十七118.卷一百一十八·淮南衡山列传第五十八119.卷一百一十九·循吏列传第五十九120.卷一百二十·汲郑列传第六十121.卷一百二十一·儒林列传第六十一122.卷一百二十二·酷吏列传第六十二123.卷一百二十三·大宛列传第六十三124.卷一百二十四·游侠列传第六十四125.卷一百二十五·佞幸列传第六十五126.卷一百二十六·滑稽列传第六十六127.卷一百二十七·日者列传第六十七128.卷一百二十八·龟策列传第六十八129.卷一百二十九·货殖列传第六十九130.卷一百三十·太史公自序第七十。

史记大事年表

"史记大事年表"是对中国历史上的各个朝代的简要概述,以下是每个朝代的主要事件和时间线:

夏朝(约公元前2070年-约公元前1600年)

夏朝是由大禹建立的第一个中原王朝,他的治水成就对中国古代水利发展有着重要影响。

夏朝末年因统治腐败和外敌侵扰而亡。

商朝(约公元前1600年-约公元前1046年)

商朝由商汤建立,在其繁荣期达到极盛,经济以农业和手工业为主,铜器制作技术也很先进。

商朝晚期因统治腐败和外部侵略而灭亡。

西周(约公元前1046年-约公元前771年)

西周由周文王建立,实行了分封制度,将土地划分为诸侯国。

周武王东征商纣王,并在牧野之战中取得胜利,结束了商朝的统治。

周宣王时期,由于内忧外患,西周开始失去控制,进入春秋时期。

春秋战国时期(公元前770年-公元前221年)

这个时期是中国历史上动荡不安的时期,七雄争霸,出现了众多思想家如孔子和墨子。

最后,秦国经过一系列战争,最终统一六国,建立了秦朝。

秦朝(公元前221年-公元前206年)

秦始皇嬴政统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权国家。

他采取了一系列的措施加强中央集权和对外防御。

汉朝(公元前202年-公元220年)

刘邦建立西汉,之后又有刘秀建立东汉,两者合称为汉朝。

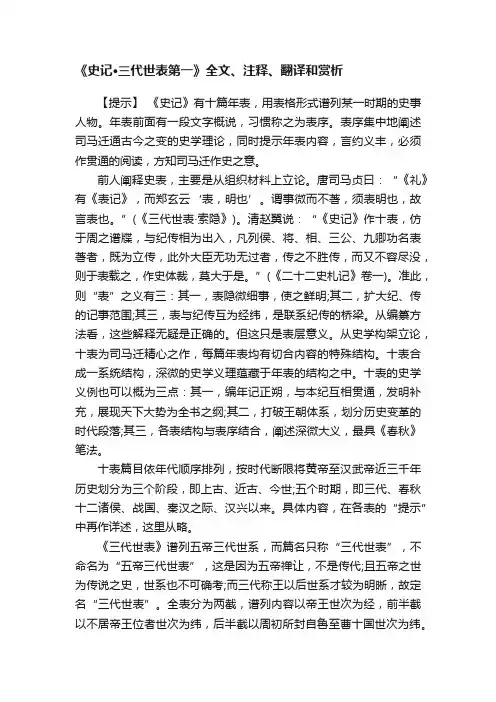

《史记·三代世表第一》全文、注释、翻译和赏析【提示】《史记》有十篇年表,用表格形式谱列某一时期的史事人物。

年表前面有一段文字概说,习惯称之为表序。

表序集中地阐述司马迁通古今之变的史学理论,同时提示年表内容,言约义丰,必须作贯通的阅读,方知司马迁作史之意。

前人阐释史表,主要是从组织材料上立论。

唐司马贞曰:“《礼》有《表记》,而郑玄云‘表,明也’。

谓事微而不著,须表明也,故言表也。

”(《三代世表·索隐》)。

清赵翼说:“《史记》作十表,仿于周之谱牒,与纪传相为出入,凡列侯、将、相、三公、九卿功名表著者,既为立传,此外大臣无功无过者,传之不胜传,而又不容尽没,则于表载之,作史体裁,莫大于是。

”(《二十二史札记》卷一)。

准此,则“表”之义有三:其一,表隐微细事,使之鲜明;其二,扩大纪、传的记事范围;其三,表与纪传互为经纬,是联系纪传的桥梁。

从编纂方法看,这些解释无疑是正确的。

但这只是表层意义。

从史学构架立论,十表为司马迁精心之作,每篇年表均有切合内容的特殊结构。

十表合成一系统结构,深微的史学义理蕴藏于年表的结构之中。

十表的史学义例也可以概为三点:其一,编年记正朔,与本纪互相贯通,发明补充,展现天下大势为全书之纲;其二,打破王朝体系,划分历史变革的时代段落;其三,各表结构与表序结合,阐述深微大义,最具《春秋》笔法。

十表篇目依年代顺序排列,按时代断限将黄帝至汉武帝近三千年历史划分为三个阶段,即上古、近古、今世;五个时期,即三代、春秋十二诸侯、战国、秦汉之际、汉兴以来。

具体内容,在各表的“提示”中再作详述,这里从略。

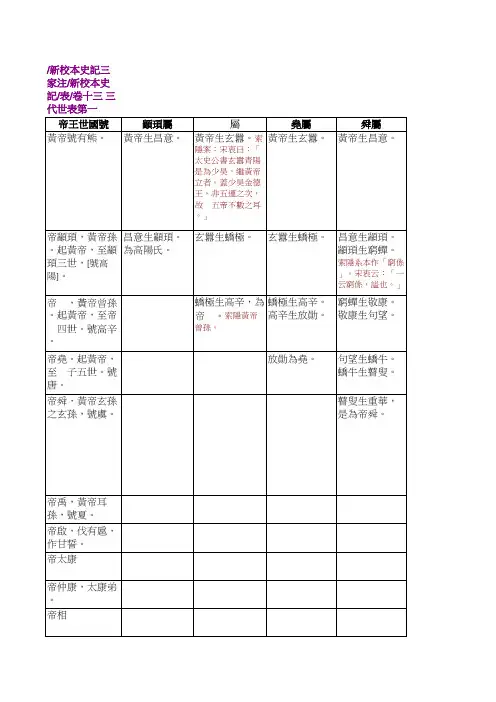

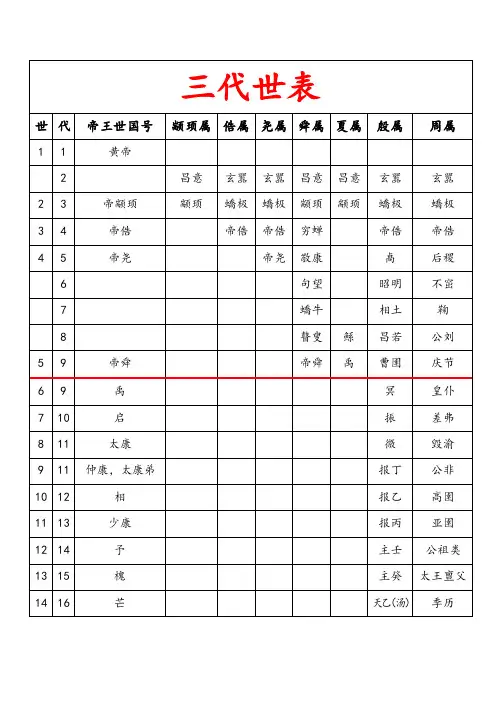

《三代世表》谱列五帝三代世系,而篇名只称“三代世表”,不命名为“五帝三代世表”,这是因为五帝禅让,不是传代;且五帝之世为传说之史,世系也不可确考;而三代称王以后世系才较为明晰,故定名“三代世表”。

全表分为两截,谱列内容以帝王世次为经,前半截以不居帝王位者世次为纬,后半截以周初所封自鲁至曹十国世次为纬。

史记中的100个故事《史记中的100个故事》《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,由司马迁所著。

它以其独特的叙事方式和丰富的历史资料,成为了后世研究中国历史的重要参考书。

在《史记》中,有许多令人难以忘怀的故事,下面就为大家介绍其中的100个故事。

1. 《太史公自序》:司马迁在自序中表达了他写作《史记》的初衷和目的。

2. 《五帝本纪》:记载了中国古代五帝的事迹和治理国家的方法。

3. 《夏本纪》:记载了夏朝的建立和夏桀的暴政。

4. 《商本纪》:记载了商朝的兴衰和商纣王的暴虐。

5. 《周本纪》:记载了周朝的建立和周武王的征伐。

6. 《秦本纪》:记载了秦朝的崛起和秦始皇的统一中国。

7. 《汉本纪》:记载了西汉的兴起和汉武帝的治理。

8. 《三代世表》:记载了三代的君主和重要人物。

9. 《六国年表》:记载了战国时期六国的兴衰和重要事件。

10. 《秦始皇本纪》:记载了秦始皇的生平和统一中国的事迹。

11. 《项羽本纪》:记载了项羽的生平和楚汉战争的经过。

12. 《刘邦本纪》:记载了刘邦的生平和西汉的建立。

13. 《高祖本纪》:记载了刘邦的生平和西汉的建立。

14. 《文帝本纪》:记载了汉文帝的生平和治理。

15. 《景帝本纪》:记载了汉景帝的生平和治理。

16. 《武帝本纪》:记载了汉武帝的生平和治理。

17. 《昭帝本纪》:记载了汉昭帝的生平和治理。

18. 《宣帝本纪》:记载了汉宣帝的生平和治理。

19. 《元帝本纪》:记载了汉元帝的生平和治理。

20. 《成帝本纪》:记载了汉成帝的生平和治理。

21. 《哀帝本纪》:记载了汉哀帝的生平和治理。

22. 《平帝本纪》:记载了汉平帝的生平和治理。

23. 《汉光武帝纪》:记载了汉光武帝的生平和治理。

24. 《明帝本纪》:记载了汉明帝的生平和治理。

25. 《章帝本纪》:记载了汉章帝的生平和治理。

26. 《和帝本纪》:记载了汉和帝的生平和治理。

27. 《殇帝本纪》:记载了汉殇帝的生平和治理。

《史记》三代世表全文《史记》是中国史学史上第一部贯通古今,网罗百代的通史名著。

正因为《史记》能够会通古今撰成一书,开启先例,树立了榜样,于是仿效这种体裁而修史的也就相继而起了。

下面是小编整理的《史记》三代世表全文,希望对你有帮助!十表·三代世译注作者:司马迁太史公曰:五帝、三代之记,尚矣。

自殷以前诸侯不可得而谱,周以来乃颇可著。

孔子因史文次春秋,纪元年,正时日月,盖其详哉。

至於序尚书则略,无年月;或颇有,然多阙,不可录。

故疑则传疑,盖其慎也。

余读谍记,黄帝以来皆有年数。

稽其历谱谍终始五德之传,古文咸不同,乖异。

夫子之弗论次其年月,岂虚哉!於是以五帝系谍、尚书集世纪黄帝以来讫共和为世表。

(表略)张夫子问褚先生曰:“诗言契、后稷皆无父而生。

今案诸传记咸言有父,父皆黄帝子也,得无与诗谬秋”褚先生曰:“不然。

诗言契生於卵,后稷人迹者,欲见其有天命精诚之意耳。

鬼神不能自成,须人而生,柰何无父而生乎!一言有父,一言无父,信以传信,疑以传疑,故两言之。

尧知契、稷皆贤人,天之所生,故封之契七十里,後十馀世至汤,王天下。

尧知后稷子孙之後王也,故益封之百里,其後世且千岁,至文王而有天下。

诗传曰:“汤之先为契,无父而生。

契母与姊妹浴於玄丘水,有燕衔卵堕之,契母得,故含之,误吞之,即生契。

契生而贤,尧立为司徒,姓之曰子氏。

子者兹;兹,益大也。

诗人美而颂之曰“殷社芒芒,天命玄鸟,降而生商”。

商者质,殷号也。

文王之先为后稷,后稷亦无父而生。

后稷母为姜嫄,出见大人迹而履践之,知於身,则生后稷。

姜嫄以为无父,贱而弃之道中,牛羊避不践也。

抱之山中,山者养之。

又捐之大泽,鸟覆席食之。

姜嫄怪之,於是知其天子,乃取长之。

尧知其贤才,立以为大农,姓之曰姬氏。

姬者,本也。

诗人美而颂之曰“厥初生民”,深修益成,而道后稷之始也。

”孔子曰:“昔者尧命契为子氏,为有汤也。

命后稷为姬氏,为有文王也。

大王命季历,明天瑞也。

太伯之吴,遂生源也。

卷一十三三代世表第一_《三家注史记》卷一十三三代世表第一_正史_史部【索隐】:应劭云:“表者,录其事而见之。

”案:礼有表记,而郑玄云“表,明也”。

谓事微而不著,须表明也,故言表也。

【正义】:言代者,以五帝久古,传记少见,夏殷以来,乃有尚书略有年月,比於五帝事迹易明,故举三代为首表。

表者,明也。

明言事仪。

太史公曰:五帝、三代之记,【索隐】:案:此表依帝系及系本。

其实叙五帝、三代,而篇唯名三代系表者,以三代代系长远,宜以名篇;且三代皆出自五帝,故叙三代要从五帝而起也。

尚矣。

【索隐】:刘氏云:“尚犹久古也。

‘尚矣’之文元出大戴礼,彼文云‘黄帝尚矣’。

”自殷以前诸侯不可得而谱,【正义】:谱,布也。

列其事也。

周以来乃颇可著。

孔子因史文次春秋,纪元年,正时日月,盖其详哉。

至於序尚书则略,无年月;或颇有,然多阙,不可录。

故疑则传疑,盖其慎也。

余读谍【索隐】:音牒。

牒者,纪系谥之书也。

下云“稽诸历谍”,谓历代之谱。

记,黄帝以来皆有年数。

稽其历谱谍终始五德之传,【索隐】:音转。

谓帝王更王,以金木水火土之五德传次相承,终而复始,故云终始五德之传也。

古文咸不同,乖异。

夫子之弗论次其年月,岂虚哉!於是以五帝系谍、尚书【索隐】:案:大戴礼有五帝德及帝系篇,盖太史公取此二篇之谍及尚书,集而纪黄帝以来为系表也。

集世、纪黄帝以来讫共和为世表。

帝王世国号颛顼属俈属尧属舜属夏属殷属周属黄帝号有熊。

黄帝生昌意。

黄帝生玄嚣。

黄帝生玄嚣。

黄帝生昌意。

黄帝生昌意。

黄帝生玄嚣。

黄帝生玄嚣。

【索隐】宋衷曰,太史公书,玄嚣青阳是为少昊,继黄帝立者。

盖少昊鑫德王,非五运之次,故叙五帝不数之耳。

帝颛顼,黄帝孙,起黄帝至颛顼三世,号高阳。

昌意生颛瑞,为高阳氏。

玄嚣生蟜极。

玄嚣生蟜极。

昌意生颛顼,颛顼生穷蝉。

【索隐】系本作穷係。

宋衷云:一云,穷係,谥也。

昌意生颛顼。

玄嚣生蟜极,蟜极生高辛。

玄嚣生蟜极,蟜极生高辛。

帝俈,黄帝曾孙,起黄帝至帝俈四世,号高辛。

《史记》之《三代世表》表的形式来源,一般认为应该是“周谱”,也就是周代的谱牒,性质类似后代的家谱族谱。

周代的家谱族谱,外观上是个什么模样,现在已经无法看到了。

而依据传世文献和出土文物,研究者认为,汉朝人所谓的谱,其实是历法与谱牒结合的“历谱”。

历法关乎天文,谱牒记录人事,两者原不相干。

但太史令的职掌范围,正好是上及天官,下兼历史。

所以比较合乎逻辑的推论就是,《史记》的十表,用表格的形式,按世系、年月和国别纵横谱写历史中的人和事,应该是司马迁综合“历”“谱”两者,而推陈出新的一种历史文本。

那么,具体到《三代世表》,它又是一份怎样的表格呢?从文本的组成上看,《三代世表》分为三个部分:序、表的正文和表后面的一篇“张先生褚先生问答”。

其中表的正文,又分为前后两个部分,我们姑且称它们为表1和表2。

表1由纵向五十四列、横向八行组成。

其中第一行是“帝王世国号”,第一行的第一列里记的,就是五帝系统里的黄帝。

第一行下面的七行,都以“属”为名,比如颛顼属、周属等,属在这里是世系的意义。

七行的前四行,分别为颛顼、喾、尧、舜之属,它们和第一行第一列的黄帝,组成五帝系列;后三行,分别为夏、殷、周之属,它们组成三代系列。

这两个系列合为一表,无论纵还是横,最早都归到黄帝,所以表1可以说是黄帝的家谱。

算起来,它也可以说是中国最早的家谱了。

表不过这个我们称之为表1的黄帝的家谱,混乱和矛盾的地方,还是蛮多的。

最典型的,像第一行的最后,倒数第二格,说从黄帝到殷纣王有“四十六世”,而倒数第一格,说从黄帝到周武王才“十九世”。

周武王比殷纣王要晚好多啊,怎么从黄帝开始算,反而经历的世代会比殷纣王还短呢?那么,这样的家谱,是司马迁胡编出来的吗?当然不是。

为什么说它不是司马迁编造的呢?这就需要我们读一读位于《三代世表》正文之前的那篇序。

这篇序,是以“太史公曰”开头的,分两段,第一段的大意是说,五帝和夏商周三代的记载,虽然有很悠久的历史,但殷商以前的诸侯国,其实是没法编次它们的谱系的,周朝以下,才有相关的记录。

史记·简介-《太史公书》《史记》最初没有固定书名,或称“太史公书”,或称“太史公记”,也省称“太史公”。

“史记”本来是古代史书的通称,从三国开始,“史记”由通称逐渐成为“太史公书”的专名。

作者司马迁,字子长,左冯翊夏阳人。

生于汉景帝中元五年,约卒于汉武帝征和三年。

司马迁的父亲司马谈在汉中央政府做太史令,负责管理皇家图书和收集史料,研究天文历法。

司马谈打算编写一部通史,愿望没有实现就死去了。

临死的时侯,嘱咐司马迁完成他未竟的事业。

司马迁幼年时就很刻苦,十岁开始学习当时的古文,后来跟着董仲舒、孔安国学过《公羊春秋》、《古文尚书》。

汉武帝元朔三年,司马迁二十岁,满怀求知的欲望,游遍了祖国的名山大川,到处考察古迹,采集传说。

通过对历史遗迹和西汉建国前后的史实的实地调查,司马迁开阔了胸襟,增长了知识,为后来编写《史记》作了很好的准备。

司马谈死后,司马迁承袭父职,做了太史令,有条件看到大量的图书文献和国家档案,这对司马迁编写《史记》是一个不可缺少的条件。

汉武帝太初元年,司马迁开始编写《史记》。

天汉二年,李陵率兵随李广利出击匈奴,兵败投降。

汉武帝向司马迁询问对李陵的看法。

司马迁说,李陵投降,是因为众寡不敌,又没有救兵,责任不全在李陵身上。

汉武帝认为司马迁有意替李陵回护开脱,贬责汉武帝的爱姬李夫人的哥哥李广利。

于是,把司马迁投进监狱,处以腐刑。

三年后他被赦出狱,更加发奋写作《史记》。

大约在征和二年,基本上完成了编撰工作。

司马迁死后许多年,他的外孙杨恽才把这部五十二万多字的不朽名著公诸于世。

《史记》是一部贯穿古今的通史,从传说中的黄帝开始,一直写到汉武帝元狩元年,叙述了我国三千年左右的历史。

据司马迁说,全书有本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,共一百三十篇。

班固在《汉书·司马迁传》中提到《史记》缺少十篇。

三国魏张晏指出这十篇是《景帝本纪》、《武帝本纪》、《礼书》、《乐书》、《律书》、《汉兴以来将相年表》、《日者列传》、《三王世家》、《龟策列传》、《傅靳列传》。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢《史记》:史记目录史记的体例及目录介绍导语:《史记》全书共一百三十卷,有十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,约五十二万六千五百字。

其中本纪和列传是主体。

“本纪”是全书《史记》全书共一百三十卷,有十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,约五十二万六千五百字。

其中本纪和列传是主体。

“本纪”是全书提纲,按年月时间记述帝王的言行政绩;“表”用表格来简列世系、人物和史事;“书”则记述制度发展,涉及礼乐制度、天文兵律、社会经济、河渠地理等诸方面内容;“世家”记述子孙世袭的王侯封国史迹和特别重要人物事迹;“列传”是帝王诸侯外其他各方面代表人物的生平事迹和少数民族的传记。

《史记》的目录001.卷一·五帝本纪第一 002.卷二·夏本纪第二003.卷三·殷本纪第三 004.卷四·周本纪第四005.卷五·秦本纪第五 006.卷六·秦始皇本纪第六007.卷七·项羽本纪第七 008.卷八·高祖本纪第八009.卷九·吕太后本纪第九010.卷十·孝文本纪第十011.卷十一·孝景本纪第十一012.卷十二·孝武本纪第十二013.卷十三·三代世表第一014.卷十四·十二诸侯年表第二015.卷十五·六国年表第三016.卷十六·秦楚之际月表第四017.卷十七·汉兴以来诸侯王年表第五018.卷十八·高祖功臣侯者年表第六019.卷十九·惠景闲侯者年表第七020.卷二十·建元以来侯者年表第八生活常识分享。

史记·三代世表原文、注释与翻译【原文】太史公曰:五帝、三代之记,尚矣。

自殷以前诸侯不可得而谱,周以来乃颇可着。

孔子因史文次春秋,纪元年,正时日月,盖其详哉。

至于序尚书则略,无年月;或颇有,然多阙,不可录。

故疑则传疑,盖其慎也。

余读谍记,黄帝以来皆有年数。

稽其历谱谍终始五德之传,古文咸不同,乖异。

夫子之弗论次其年月,岂虚哉!于是以五帝系谍、尚书集世纪黄帝以来讫共和为世表。

张夫子问褚先生曰:“诗言契、后稷皆无父而生。

今案诸传记咸言有父,父皆黄帝子也,得无与诗谬秋?”案:喾是黄帝曾孙,而契、□是玄孙,故云也。

褚先生曰:“不然。

诗言契生于卵,后稷人夡者,欲见其有天命精诚之意耳。

鬼神不能自成,须人而生,柰何无父而生乎!一言有父,一言无父,信以传信,疑以传疑,故两言之。

尧知契、稷皆贤人,天之所生,故封之契七十里,后十余世至汤,王天下。

尧知后稷子孙之后王也,故益封之百里,其后世且千岁,至文王而有天下。

诗传曰:‘汤之先为契,无父而生。

契母与姊妹浴于玄丘水,有燕衔卵堕之,契母得,故含之,误吞之,即生契。

契生而贤,尧立为司徒,姓之曰子氏。

子者兹;兹,益大也。

诗人美而颂之曰“殷社芒芒,天命玄鸟,降而生商”。

商者质,殷号也。

文王之先为后稷,后稷亦无父而生。

后稷母为姜嫄,出见大人迹而履践之,知于身,则生后稷。

姜嫄以为无父,贱而□之道中,牛羊避不践也。

抱之山中,山者养之。

又捐之大泽,鸟覆席食之。

姜嫄怪之,于是知其天子,乃取长之。

尧知其贤才,立以为大农,姓之曰姬氏。

姬者,本也。

诗人美而颂之曰“厥初生民”,深修益成,而道后稷之始也。

’孔子曰:‘昔者尧命契为子氏,为有汤也。

命后稷为姬氏,为有文王也。

大王命季历,明天瑞也。

太伯之吴,遂生源也。

天命难言,非圣人莫能见。

舜、禹、契、后稷皆黄帝子孙也。

黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。

人不知,以为泛从布衣匹夫起耳。

夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。

五帝、三代年代干支一览年表朝代帝王纪年竹书干支公元纪年备注黄帝B.C2404- B.C2305 黄帝元年乙亥 B.C2404 在位100年一百年丙申 B.C2305丁酉B.C2304 天下大丧3年戊戌B.C2303己亥B.C2302帝颛顼高阳氏B.C2301- B.C2224 帝颛顼高阳氏元年庚子B.C2301 在位78年七十八年丁巳B.C2224戊午B.C2223 天下大丧3年己未B.C2222庚申B.C2221帝喾高辛氏B.C2220-- B.C2158 帝喾高辛氏元年辛酉B.C2220 在位63年六十三年癸亥B.C2158甲子B.C2157 天下大丧3年乙丑B.C2156丙寅B.C2155帝挚BC2154-B.C2146 帝挚元年丁卯B.C2154 在位9年,被废,帝尧继位;九年乙亥 B.C2146帝尧陶唐氏B.C2145- B.C2046 帝尧陶唐氏元年丙子B.C2145 在位100年一百年乙卯 B.C2046丙辰B.C2045 天下大丧3年丁巳B.C2044戊午B.C2043帝舜有虞氏B.C2042- B.C1993 帝舜有虞氏元年己未B.C2042 在位50年五十年戊申 B.C1993己酉B.C1992 天下大丧3年庚戌B.C1991辛亥B.C1990附表三:夏朝帝王年代干支对照一览表朝代帝王纪年竹书干支公元纪年备注夏B.C1989-- B.C1559共计431年夏禹元年壬子 B.C1989 在位8年八年己未 B.C1982庚申B.C1981 天下大丧3年辛酉B.C1980壬戌B.C1979夏启元年癸亥 B.C1978 在位16年十六年戊寅 B.C1963己卯B.C1962 四年丧期,实为异常,推测夏启驾崩后,帝国出现内乱,导致丧期推迟;自夏启以后,到帝相一直是权臣当道,夏王为傀儡;庚辰B.C1961辛巳B.C1960壬午B.C1959帝太康元年癸未B.C1958 在位4年四年丙戌 B.C1955丁亥B.C1954 国丧2年戊子B.C1953帝仲康元年己丑B.C1952 在位7年七年乙未 B.C1946丙申B.C1945 国丧2年丁酉B.C1944帝相元年戊戌 B.C1943 在位28年,被权臣寒浞所弑,故无国丧二十八年乙丑B.C1916此处无王40 丙寅B.C1915 少康出生乙酉B.C1896 少康虚岁20岁,自有仍奔虞甲辰B.C1877 少康虚岁39岁,使汝艾伐过杀浇乙巳B.C1876 少康虚岁40岁,自纶归于夏邑少康元年丙午 B.C1875 在位21年二十一年丙寅B.C1855丁卯B.C1854 国丧2年戊辰B.C1853帝杼元年己巳 B.C1852 在位17年十七年乙酉 B.C1836丙戌B.C1835 国丧2年丁亥B.C1834帝芬元年戊子 B.C1833 在位44年四十四年辛未B.C1790帝芒元年壬申 B.C1789 在位58年,五十八年己巳B.C1732庚午B.C1731 国丧1年帝泄元年辛未 B.C1730 在位25年二十五年乙未B.C1706丙申B.C1705 帝泄驾崩后恢复天下大丧3年的旧制丁酉B.C1704年戊戌B.C1703帝不降元年己亥B.C1702 在位59年,后逊位内禅给其弟帝扃,10年后驾崩五十九年丁酉B.C1644帝扃元年戊戌 B.C1643 在位18年,帝扃十年,帝不降驾崩;十年丁未 B.C1634十八年乙卯 B.C1626丙辰B.C1625 天下大丧3年丁巳B.C1624戊午B.C1623帝廑胤甲元年己未B.C1622 在位8年八年丙寅 B.C1615丁卯B.C1614 国丧2年戊辰B.C1613帝孔甲元年己巳B.C1612 在位9年九年丁丑 B.C1604戊寅B.C1603 国丧二年己卯B.C1602帝昊元年庚辰 B.C1601 在位3年三年壬午 B.C1599癸未B.C1598 国丧2年甲申B.C1597年帝发元年乙酉 B.C1596 在位7年七年辛卯 B.C1590夏桀元年壬辰 B.C1589 帝发驾崩后从此取消国丧不继位的旧制,改为次年正式即位的惯例在位31年,夏桀31年商汤灭夏三十一年壬戌B.C1559附表四:殷商帝王年代干支对照一览表朝代帝王纪年竹书干支公元纪年备注商B.C1558-B.C1051共计508年商汤元年丙午 B.C1575 为夏诸侯17年十八年癸亥 B.C1558 为天子12年因其元年,即帝位后未改元二十九年甲戌B.C1547外丙元年乙亥 B.C1546 在位2年二年丙子 B.C1545仲壬元年丁丑 B.C1544 在位4年四年庚辰 B.C1541太甲元年辛巳 B.C1540 太甲在位12年十二年壬辰 B.C1529沃丁元年癸巳 B.C1528 在位19年十九年辛亥 B.C1510小庚元年壬子 B.C1509 在位5年五年丙辰 B.C1505年小甲元年丁巳 B.C1504 在位17年十七年癸酉 B.C1488雍己元年甲戌 B.C1487 在位12年十二年乙酉 B.C1476帝太戊元年丙戌B.C1475 在位75年七十五年庚子B.C1401仲丁元年辛丑 B.C1400 在位9年九年己酉 B.C1392外壬元年庚戌 B.C1391 在位10年十年己未 B.C1382河亶甲元年庚申B.C1381 在位9年九年戊辰 B.C1373祖乙元年己巳 B.C1372 在位19年十九年丁亥 B.C1354祖辛元年戊子 B.C1353 在位14年十四年辛丑 B.C1340开甲元年壬寅 B.C1339 在位5年五年丙午 B.C1335祖丁元年丁未 B.C1334 在位9年九年乙卯 B.C1326南庚元年丙辰 B.C1325 在位6年六年辛酉 B.C1320年阳甲元年壬戌 B.C1319 在位4年四年乙丑 B.C1316盘庚元年丙寅 B.C1315 在位28年,十四年迁都殷十四年己卯 B.C1302二十八年癸巳B.C1288小辛元年甲午 B.C1287 在位3年三年丙申 B.C1285小乙元年丁酉 B.C1284 在位10年十年丙午 B.C1275武丁元年丁未 B.C1274 在位59年五十九年乙巳B.C1216祖庚元年丙午 B.C1215 在位11年十一年丙辰 B.C1205祖甲元年丁巳 B.C1204 在位33年三十三年己丑B.C1172冯辛元年庚寅 B.C1171 在位四年四年癸巳 B.C1168庚丁元年甲午 B.C1167 在位8年八年辛丑 B.C1160武乙元年壬寅 B.C1159 在位35年三十五年丙子B.C1125文丁元年丁丑 B.C1124年在位13年十三年己丑 B.C1112帝乙元年庚寅 B.C1111 在位9年九年戊戌 B.C1103商纣受元年己亥B.C1102 在位52年五十一年己丑B.C1052五十二年庚寅B.C1051附表五:西周帝王年代干支对照一览表朝代帝王帝王纪年竹书干支公元纪年备注西周B.C1050—B.C771,积年281年周武王元年庚辰B.C1061 灭商即天子位6年,此处因其元年,即天子位未改元; 延其旧元;十二年辛卯 B.C1050十七年丙申 B.C1045周成王元年丁酉B.C1044 在位37年三十七年癸酉B.C1008周康王元年甲戌B.C1007 在位26年二十六年己亥B.C982周昭王元年庚子B.C981 在位19年十九年戊午 B.C963周穆王元年己未B.C962 在位55年五十五年癸丑B.C908周共王元年甲寅B.C907 在位12年十二年乙丑 B.C896年周懿王元年丙寅B.C895年在位25年二十五年庚寅B.C871年周孝王元年辛卯B.C870年在位9年九年己亥 B.C862年周夷王元年戊申B.C861年在位8年八年丁未 B.C854年周厉王元年戊申B.C853年在位13年,出逃13年,亡奔彘十二年己未 B.C842年十三年庚申 B.C841年共和元年二十六年癸酉B.C828年共和十四年周宣王元年甲戌B.C827年在位46年四十六年己未B.C782年周幽王元年庚申B.C781年在位11年十一年庚午 B.C771年附表六附:殷商时可资考证的周世系竹书纪年世系对应史记世系高圉B.C1358—B.C 1298年在位61年高圉亚圉B.C 1297—B.C 1193年在位105年亚圉组绀B.C 1192年- B.C 1158年在位35年公叔祖类周公亶父 B.C 1157年- B.C 1139年在位19年古公亶父周公季历 B.C 1138年- B.C 1114年在位25年公季季历西伯昌 B.C 1113年西伯文王 B.C 1102年为周侯西伯昌B.C 1070年受命元年B.C 1062年在位52年西伯发 B.C 1061--- B.C 1051 为商诸侯11年周武王周武王 B.C 1050年- B.C 1045年, 在帝位6年。

三代世表主要内容《三代世表》是中国历史上的一部史籍,记录了从上古到明清历朝的历史。

《三代世表》以其详尽的记载而著称,由此可以看到中国历史上各朝代的重大事件、政治变革、发展进程以及当时著名人物的贡献。

《三代世表》最早出现于唐朝,后来又逐渐发展到元朝和明朝,成为继《史记》之后的另一部重要史籍。

其记载的历史内容大体如下:一、上古时期上古时期的历史记载主要包括殷商时期的三皇五帝、夏朝的贞观之治、商朝的文字系统和战争史以及周朝的秦汉初期社会变革。

在这一时期,中国历史上许多重大事件及其影响也将详尽地记述。

二、秦汉时期秦汉时期的历史出现了重大社会变革和政治体制的创新,内容主要记载了秦朝的统一以及汉朝的分立、废除、分治与改革的过程,此外,还有汉朝的文化和经济发展及部分名人的事迹。

三、三国时期三国时期的历史记载主要是关于三国隋、魏、吴、蜀等国家的争夺、政治形势及政治变迁。

其中也将会提及三国时期著名的军事家、政治家、文学家和宗教领袖们的事迹。

四、两晋时期两晋时期的历史记载主要涉及两晋的社会变迁、统治者的政策及其影响,还有两晋时期著名的军事家、文学家、宗教领袖以及两晋政治面貌的变化等等。

五、隋唐时期隋唐时期的历史记载主要是关于周边国家的交往、宗教运动及两朝的文化发展,此外,还有著名学者、宗教人士、及至此两朝历史上重要时刻的记录等等。

六、宋元时期宋元时期的历史记载主要是关于宋朝的政治变革、经济发展、文化发展以及宋元时期著名的历史人物、学者、宗教人士和宋元时期社会变革的状况等。

七、明清时期明清时期的历史记录主要是关于明朝的军事统治、政治改革、宗教文化发展等。

还将记载明清时期历史上的著名人物如科举制、文学家、宗教领袖等以及明清时期的社会变迁。

从上述分析可以看出,《三代世表》是中国历史上重要的史籍,其记载的历史内容从上古到明清都有所涉及,其内容涉及重大事件、政治变革、发展进程以及当时著名人物的贡献。

其可谓是一部珍贵的史学记录,对于深入研究中国历史有着重要价值。