人教新课标版-语文-高二-课堂设计14-15语文人教版选修中国古代学案 06春江花月夜

- 格式:doc

- 大小:217.00 KB

- 文档页数:12

《求谏》教学设计教学目标知识与能力掌握相关文言知识,探讨文章的思路;能够把握文章所使用的论证方法。

过程与方法引导学生分析文段的具体内容,了解贞观之治形成的原因,培养概括能力。

情感态度与价值观理解《贞观政要》的主要思想及其进步意义;感悟唐太宗对于纳谏的认识,体会封建帝王的治国思想。

教学重点了解唐太宗对于纳谏的认识,体会封建帝王的治国思想;巩固积累文言知识。

教学难点探讨在现实生活中如何对待“忠言”,如何“求谏”等问题。

课时安排 2课时。

教学过程一、导读1以金文的“柬”导入:(束,布裹的包囊)(大量颗粒物),字形像;渣滓留在包囊内,表示用布包过滤,取汁去渣。

引申为:挑选、挑剔。

展示金文的“谏”,由金文引出篆文的“谏”。

解析:柬,既是声旁也是形旁,表示挑选、挑剔。

谏,金文(柬,挑选、挑剔)、(言,言说、评论),表示挑剔、批评。

2.谏,造字本义:臣子批评或忠告君王。

所以古代流传了很多著名的纳谏故事,如道路以目的故事:周厉王姬胡是周朝的第十代国王,他荒淫无道,宠幸奸佞。

为了增加税收供其挥霍,便巧立名目,无论是王公大臣还是平民百姓,只要他们采药、砍柴,捕鱼虾、射鸟兽,都必须纳税;甚至喝水、走路也得缴纳钱物。

一时民怨沸腾。

在当时就流传着这样一首歌谣:硕鼠硕鼠,无食我黍。

三岁贯汝,莫我肯顾。

逝将去汝,适彼乐土。

(大老鼠啊大老鼠,不要再吃我的粮食。

多年来我纵惯着你,而你却对我们毫不照顾。

我们发誓要离开你,到那欢乐的乐园去)。

召公见形势危急,多次劝谏,可厉王根本听不进去。

他让卫国的巫师去监视老百姓,如果发现有人谈论朝政,咒骂厉王,就立即抓来杀头。

从此,人们虽然牢骚满腹却只好往肚子里咽,谁也不敢再说出来了。

熟人在路上遇到也不敢交谈,只是以目示意。

成语道路以目由此而来。

厉王却以为自己的残暴统治产生了效果,沾沾自喜对召公说:“你看,还有谁在说什么吗?”召公听了,对厉王说:“百姓们的嘴虽被勉强堵住,但是他们的抱怨变成怨气了。

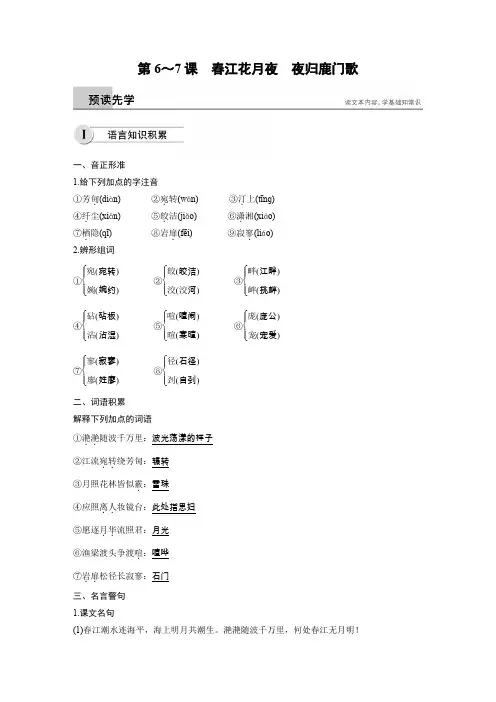

第6~7课 春江花月夜 夜归鹿门歌一、音正形准1.给下列加点的字注音①芳甸.(di àn) ②宛.转(w ǎn) ③汀.上(tīnɡ) ④纤.尘(xi ān) ⑤皎.洁(ji ǎo) ⑥潇.湘(xi āo) ⑦栖.隐(qī) ⑧岩扉.(fēi ) ⑨寂寥.(li áo) 2.辨形组词①⎩⎪⎨⎪⎧ 宛(宛转)婉(婉约) ②⎩⎪⎨⎪⎧ 皎(皎洁)洨(洨河) ③⎩⎪⎨⎪⎧ 畔(江畔)衅(挑衅) ④⎩⎪⎨⎪⎧ 砧(砧板)沾(沾湿) ⑤⎩⎪⎨⎪⎧ 喧(喧闹)暄(寒暄) ⑥⎩⎪⎨⎪⎧庞(庞公)宠(宠爱)⑦⎩⎪⎨⎪⎧ 寥(寂寥)廖(姓廖) ⑧⎩⎪⎨⎪⎧ 径(石径)刭(自刭)二、词语积累解释下列加点的词语①滟滟..随波千万里:波光荡漾的样子 ②江流宛转..绕芳甸:辗转 ③月照花林皆似霰.:雪珠 ④应照离人..妆镜台:此处指思妇 ⑤愿逐月华..流照君:月光 ⑥渔梁渡头争渡喧.:喧哗 ⑦岩扉..松径长寂寥:石门 三、名言警句1.课文名句(1)春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!(2)江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。

(3)白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?(4)此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

(5)斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

2.课外名句(1)“问月”名句①青天有月来几时?我今停杯一问之……今人不见古时月,今月曾经照古人。

——李白《把酒问月》②明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

——苏轼《水调歌头》③海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》④露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》⑤举杯邀明月,对影成三人。

——李白《月下独酌》(2)孟浩然名句①当路谁相假?知音世所稀。

——《留别王维》②看取莲花净,方知不染心。

——《题义公禅房》③坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

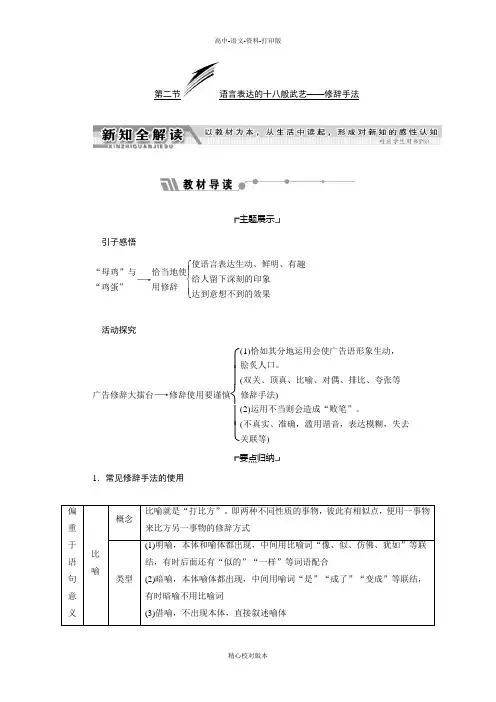

第二节语言表达的十八般武艺——修辞手法主题展示引子感悟“母鸡”与“鸡蛋”―→恰当地使用修辞⎩⎪⎨⎪⎧ 使语言表达生动、鲜明、有趣给人留下深刻的印象达到意想不到的效果活动探究 广告修辞大擂台―→修辞使用要谨慎⎩⎪⎨⎪⎧(1)恰如其分地运用会使广告语形象生动,脍炙人口。

(双关、顶真、比喻、对偶、排比、夸张等修辞手法)(2)运用不当则会造成“败笔”。

(不真实、准确,滥用谐音,表达模糊,失去关联等)要点归纳1.常见修辞手法的使用偏重于语句意义比喻 概念 比喻就是“打比方”。

即两种不同性质的事物,彼此有相似点,便用一事物来比方另一事物的修辞方式 类型 (1)明喻,本体和喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如”等联结,有时后面还有“似的”“一样”等词语配合 (2)暗喻,本体喻体都出现,中间用喻词“是”“成了”“变成”等联结,有时暗喻不用比喻词 (3)借喻,不出现本体,直接叙述喻体2.区分易混淆的修辞手法(1)比喻与比拟的区别比喻的作用是化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁。

比拟的作用是色彩鲜明,描绘形象,表意丰富。

(2)借喻与借代的区别与联系①相同点:它们都是用一事物代替另一事物,事物本体不出现。

②不同点:借代的重点是“称代”,即直接把借体称为本体,只代不喻;借喻的重点是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代。

构成借代的基础是事物的相关性,即要求借体和本体有某种关系;构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体有某些方面的相似。

借喻可改为明喻或暗喻,而借代不能。

借代的作用是以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。

(3)对偶与对比的区别①对比的基本特点是“对立”,对偶的基本特点是“对称”。

②对偶主要是从结构形式上说的,它要求结构相称、字数相等;对比是从意义上说的,它要求意义相反或相近,而不管结构形式如何。

③对偶里的“反对”(如:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”),就意义说是对比,就形式说是对偶,这是修辞手法的兼类现象。

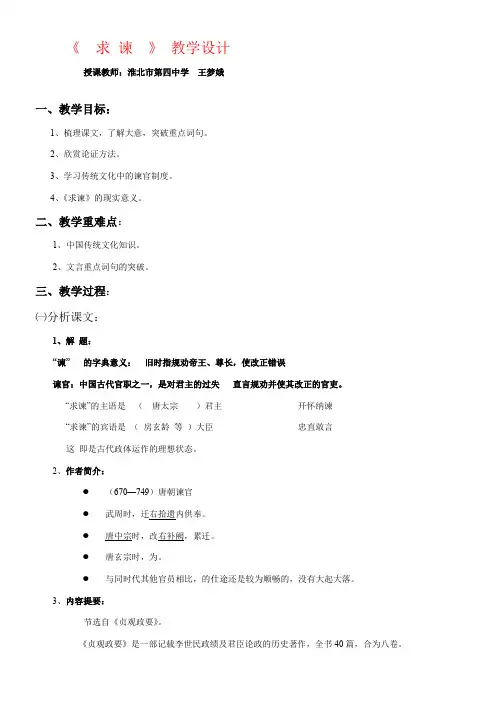

《求谏》教学设计授课教师:淮北市第四中学王梦娥一、教学目标:1、梳理课文,了解大意,突破重点词句。

2、欣赏论证方法。

3、学习传统文化中的谏官制度。

4、《求谏》的现实意义。

二、教学重难点:1、中国传统文化知识。

2、文言重点词句的突破。

三、教学过程:㈠分析课文:1、解题:“谏” 的字典意义:旧时指规劝帝王、尊长,使改正错误谏官:中国古代官职之一,是对君主的过失直言规劝并使其改正的官吏。

“求谏”的主语是(唐太宗)君主--------开怀纳谏“求谏”的宾语是(房玄龄等)大臣--------忠直敢言这即是古代政体运作的理想状态。

2、作者简介:●(670—749)唐朝谏官●武周时,迁右拾遗内供奉。

●唐中宗时,改右补阙,累迁。

●唐玄宗时,为。

●与同时代其他官员相比,的仕途还是较为顺畅的,没有大起大落。

3、内容提要:节选自《贞观政要》。

《贞观政要》是一部记载李世民政绩及君臣论政的历史著作,全书40篇,合为八卷。

贞观之治------唐太宗李世民在位期间,是中国封建社会历史上有名的治世,因年号“贞观”(627—649),故有此称。

(共23年)4、朗读并梳理课文:●第一段:唐太宗对求谏的态度和认识●第二段:围绕君臣关系议论●第三段:臣子规谏的必要性及纳谏的广泛意义●第四段:唐太宗希望得到规谏的良苦用心●第五段:从人性的弱点出发,阐述纳谏的必要性●第六段:由古事及己,论述纳谏的重要性5、重点字词句●假颜色------和颜悦色●谏诤------直言规谏●自贤-----自以为贤●致理-----使国家达到治平●相遇-----相互对待●自知者明,信为难矣---能正确了解自己的人就明智,但确实很难做到啊。

6、唐太宗的品格●勤于政事------“夙夜未尝不以此为心”●虚怀若谷------“每见人奏事,必假颜色”●宽厚体谅------“每有谏者”,纵使不合心也“不以为忤”●处事谨慎------用前代帝王覆亡的教训反省自己,以防微杜渐7、小结:求谏是鼓励臣下提意见,可以算是唐太宗用人思想的精华。

第4课《聊斋志异》——香玉王六郎【文本助读】一、作者名片蒲松龄(1640~1715),清代小说家,字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,淄川(今山东淄博)人。

出身于一个逐渐败落的地主家庭,书香世家。

蒲松龄19岁时,以县、府、道三个第一考取秀才,颇有文名,但以后屡试不中。

后家贫,应邀到李希梅家读书。

31岁时,迫于生计,受聘为江南宝应知县孙蕙的幕僚,这是他一生中唯一的一次离乡南游,对其创作具有重要意义。

南方的自然山水、风俗民情,官场的腐败、人民的痛苦,他都深有体验。

此后因不满于整日与应酬文字打交道,“无端而代人歌哭”(《戒应酬文》),不久便辞幕返乡。

北归后,以到缙绅家设馆为生,主人家藏书丰富,使他得以广泛涉猎。

71岁撤帐归家,过了一段饮酒作诗、闲暇自娱的生活。

蒲松龄一生热衷科举,却不得志,72岁时才补了一个岁贡生,因此对科举制度的不合理深有体验。

加之自幼喜欢民间文学,广泛搜集精怪鬼魅的奇闻异事,吸取创作营养,熔铸进自己的生活体验,创作出杰出的文言短篇小说集《聊斋志异》,在作品中以花妖狐魅的幻想故事,反映现实生活,寄托自己的理想。

除《聊斋志异》外,还有文集4卷,诗集6卷;杂著《省身语录》《怀刑录》等多种;戏曲3种,通俗俚曲14种。

二、内容链接《聊斋志异》中作者借助鬼狐花妖与人之间的恋爱,表现作者理想中的爱情,从而表现了强烈的反封建礼教的精神。

此外,蒲松龄由于科举失意,长期为官宦人家做私塾教师,故书中有对科举制度的抨击与批判,反映了科举的弊端;同时,作者长期身居下层,了解人民的疾苦,书中揭露了统治阶级的腐败残暴,歌颂了被压迫人民的反抗斗争,也赞扬了人们群众高尚的道德情操。

三、人物长廊1.聊斋里的狐狸精聊斋里的狐狸精不仅美丽,还智谋过人,她们靠自己过人的才智在社会上、家庭里安身立命,实现自己人生的最大价值。

她们有明确的人生目标和明确的道德规范,一旦认准绝不动摇;她们审时度势,机谋权变,善于把握局面,在非常困难的情况下,她们的个性反而散发出璀璨的光辉;她们头脑极其冷静,擅长应对复杂的局面,擅长有针对性地对待社会上的各色人等,所谓看人下菜。

第15课《子夜》吴老太爷进城学习重点1.记:掌握本文的字音、字形、词语及茅盾的名言名句。

2.读:品读课文,鉴赏小说中吴老太爷这一人物形象。

3.练:学习作品独具特色的景物描写。

4.写:写一个片段,发表你对“模仿”的看法。

一、诵记名言警句茅盾名言名句1.书本上的知识而外,尚须从生活的人生中获得知识。

2.只有竹子那样的虚心,牛皮筋那样的坚韧,烈火那样的热情,才能产生出真正不朽的艺术。

3.自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者。

4.命运,不过是失败者无聊的自慰,不过是懦怯者的解嘲。

人们的前途只能靠自己的意志、自己的努力来决定。

二、了解文学常识1.作者简介茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江桐乡人。

茅盾是作者发表第一部小说《幻灭》时用的笔名。

1928年以后,茅盾才把创作作为自己最主要的工作。

三四十年代是茅盾文学创作的高峰。

代表作有《子夜》《春蚕》《林家铺子》《腐蚀》等。

新中国成立后,在文化界担任重要的领导职务。

2.相关链接小说以1930年5、6月间半封建、半殖民地的旧上海为背景,以民族资本家吴荪甫为中心,描写了当时中国社会的各种矛盾和斗争;通过吴荪甫与买办资产阶级既联合又斗争这条主线,反映了在帝国主义列强的经济侵略下,国民党军阀间的大规模内战中,民族工业破产,农村经济凋敝,民不聊生的情景;通过吴荪甫与工人的矛盾,揭露了民族资产阶级为了自保,加紧对工人阶级的剥削,讴歌了工人阶级的革命精神;通过吴荪甫与双桥镇农民的冲突,揭露了民族资产阶级与封建地主阶级共同压迫农民的罪行,表现了农民运动的波澜壮阔,从而展现了20年代末30年代初从城市到农村的广阔社会面貌。

揭示了当时中国社会的主要矛盾,说明在帝国主义压迫和国民党政府统治下,资本主义道路是走不通的,形象地驳斥了中国托洛茨基派的“谬论”。

课文节选自《子夜》第一章。

吴老太爷一直住在故乡双桥镇,30年前,他也曾经是新党。

新人教版高中语文选修《中国古代文学作品欣赏》全册教案【教学目标】1. 使学生了解、领会中国古代文学作品的基本内涵及其与当代文学之间的关联;2. 提高学生的文艺鉴赏和表现能力,增强学生的人文素质;3. 激发学生对优秀文学作品和文化传承的兴趣和热情。

【教学重点和难点】1. 唐代诗词的鉴赏和理解,例如:白居易的《赋得古原草送别》、杜甫的《将进酒》等;2. 《红楼梦》的文本分析和情感诠释;3. 文学作品与时代背景的联系。

【教学内容】第一篇寓言故事序言:拟定寓言故事的意义文本赏析:《伐檀》文学赏析:中国古代寓言故事的特点和艺术魅力第二篇诗歌序言:诗歌的魅力文本赏析:《白雪歌送武判官归京》、《将进酒》、《登高》、《望岳》、《春晓》、《赋得古原草送别》、《江雪》等十首唐诗文学赏析:唐诗的艺术特征及其影响第三篇传奇小说序言:传奇小说的地位和特点文本赏析:《西游记》寻仙第一篇,从天界来的女儿国玉帝访唐僧文学赏析:小说的文本分析和情感诠释第四篇纪实文学序言:纪实文学的主要意义文本赏析:《资治通鉴》文学赏析:纪实文学和史家的关系及作品的影响第五篇小说序言:古代小说的多样性文本赏析:《红楼梦》、《聊斋志异》、《水浒传》等的选读文学赏析:小说的文本分析和情感诠释【教学方法】1. 演绎法:透彻地理解文本内涵,进行文本的深层次解读;2. 分析法:分析文本与生活的关系及文本本身的历史与文学价值;3. 比较法:比析分析文学作品之间或文学作品与其他文化作品之间的相似和差异;4. 讨论法:引导学生从个体和文本出发,通过热烈的讨论促使学生能够深入地理解和掌握文本,真正做到互动性教学;5. 体验法:通过朗诵、模拟、认读、解码等多种体裁的形式,自己去感知文学艺术的内在和外在形式。

2020-2021学年高中语文人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》学案:第14课自主赏析阁夜含解析第14课自主赏析阁夜在中华民族的历史中,一个大唐足以让后人炫耀几千年。

大唐的资本不光在她的经济,还有那一位位或浪漫,或现实的诗人,因为有了诗界中一颗颗耀眼的明珠,才使大唐帝国的文化大放异彩。

上节课我们从《将进酒》中领略了李白的气度、气魄、气势;今天我们学习有七律千秋鼻祖之称的《阁夜》一诗,去领略杜甫的风格。

1.作家作品见第一单元《蜀相》相关部分.2.背景解读这首七言律诗是杜甫于大历元年(766)冬寓居夔州西阁时所作,是诗人感时、伤乱、忆旧、思乡心情的真实写照.当时,蜀中军阀连年混战,吐蕃也不断侵袭蜀地,加之杜甫的好友郑虔、苏源明、李白、严武、高适等相继亡故,所以他深感寂寞悲哀。

诗人流寓于荒僻的山城,在一个雪后的不眠之夜,面对三峡壮丽的夜景,听到悲壮的鼓角声,感慨万千。

他由眼前的情景想到国家的战乱,由历史人物想到自己的境遇,于是悲从中来,写下了这首悲壮慷慨的诗篇。

“阁夜”,即西阁之夜。

3.文化常识【跃马】指公孙述,字子阳,扶风人。

西汉末年,天下大乱,他凭蜀地险要,自立为天子,号“白帝”。

左思《蜀都赋》:“公孙跃马而称帝。

”例如:卧龙跃马..终黄土,人事音书漫寂寥。

1.字音识记①雪霁.(jì)②夷.歌(yí)③渔樵.(qiáo)④跃.马(yuè)⑤寂寥.(liáo) ⑥短景.(yǐnɡ)2.辨形组词3.词语解释(1)岁暮阴阳催短景.(通“影”,日光)(2)天涯霜雪霁.寒宵(雪止)(3)三峡星河..影动摇(银河,这里泛指天上的群星)(4)卧龙..跃马终黄土(指诸葛亮)(5)人事音书漫.寂寥(徒然、白白地)1.全诗一共写了诗人的几种悲慨?从诗中哪些词句可看出来?提示:共写了五种:①对时光飞逝、人生短促的感慨,从“岁暮”“催”中可看出;②客居天涯的凄寒,从“天涯”“寒宵”中可看出;③对百姓因战争而劳顿的痛惜,从“野哭”“闻战伐”中可看出;④对宇宙永恒、人生无常的悲哀,从“终黄土”中可看出;⑤对自己老病孤独、亲朋音信断绝的寂寥和无奈,从诗的最后一句可看出。

推举作品:《游沙湖》、《苦斋记》只要你宠爱生活,用乐观的心态去拥抱、观赏生活,就会像苏轼一样发觉很多值得任凭入文的事物:“一个异人:庞安常耳聋心明;一样奇景:兰溪水向西流。

”细致地观看生活,感悟生活,这是一种情趣,作者在这种情趣之中感悟出一些道理:谁道人生无再少,君看流水尚能西,休将白发唱黄鸡。

这就是一种理趣。

美字体人知乐之为乐,而不知苦之为乐赏美文苏轼,我读懂了你在唐宋八大家之一,我最鄙视的人就是你苏轼,琴棋书画,样样精通。

而我读到的却是不一样的你。

苏轼,你是多情的,要不你就不会“大醉,作此篇兼怀子由”。

你是思念你的弟弟的,而你又不能回去看弟弟和父亲。

你这就和王维一样,“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”。

心里想着父亲和弟弟而又不能看他们,你现在的境况,还能思念着父亲和弟弟。

莫非,这不能说明你是多情的吗?苏轼,你是孤独的,要不你就不“明月几时有,把酒问青天”。

你是需要有人陪伴的,你被贬官时,身在异乡,在八月十五的时候也要独自一人自己喝酒,喝得大醉。

没有人陪伴你,你只能自己和自己喝酒。

苏轼,你是无奈的,要不你就不会“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇”。

你是清白正直的,你不想在这个污浊的人间,而是想到洁白的月亮上去,可是你又怕自己承受不了月宫上的孤独和寒冷。

无可奈何只好在人间。

苏轼,你是开朗的,要不你就不会不应有,何事常向别时圆,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

”你是开朗的,你知道“此事古难全”,所以,你在异乡思念着父亲和弟弟。

自己却以开朗的心态来面临着孤独孤独。

最终,你“转朱阁,低绮户”,而自己又“照无眠”在诗的尾端写上了一句能表达你开拓的胸怀。

“但愿人长期,千里共婵娟。

”苏轼,你的的确确是才华横溢,但是,我读到的是不一样的你。

苏轼,我读懂了你。

【课内挖掘】⊙课内素材环境是苦,物产是苦,人甘吃苦,故斋名苦,谈论言谈亦不离苦,即使写乐谈乐,仍由一个“苦”字生发出来;苦斋生活之乐,则由苦而来,膏粱之子之乐,则由乐而生苦;所举例证典籍,亦与苦相关;最终说明写作原由,也点出一个“苦”字。

人教版高二语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》教学设计三、教师引导鉴赏实例枫桥夜泊(张继)月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

1、吟诵感悟2、把握意象:月、乌、霜、江枫、渔火、寒山寺、钟声、客船。

3、想象与联想4、品味意境、把握诗情明确:描绘了一幅秋夜寒江图:秋天的夜晚,月亮落下,乌鸦啼叫,秋霜满天,枫树与渔火映衬着独自愁眠的诗人;远处山寺传来的钟声让孤寂的诗人心烦意乱。

营造出一种凄凉、孤寂的意境,渲染了诗人内心的“愁”------羁旅之愁四、方法总结:吟诵感悟—把握意象—发挥想象与联想—品味意境、把握诗情五、自主赏析合作发言阅读下面这首宋诗,完成相应题目。

题李世南画扇①蔡肇②野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林。

逢人抱瓮知村近③,隔坞闻钟觉寺深④。

[注]①李世南:北宋著名画家,擅画山水。

②蔡肇(?—1119):字天启,丹阳(今属江苏)人。

曾任吏部员外郎、中书舍人等职。

③瓮:这里指水瓮。

④坞:[wù]地势周围高而中央的地方。

这里指山坞。

请简单描述一下李世南画的扇面中应有的景物。

这样一幅画面呈现出什么样的气氛?【参考答案】画面大概是:有条小溪从两山之间流出,树林里秋风萧瑟树叶飘落,一个人抱着瓮在路上(或在溪边),山谷那边隐约露出寺庙。

这画面呈现出的是乡村野外恬静、安详的气氛。

六、教师点评赏析情况七、作业布置:1、复习本节课内容,特别留心鉴赏方法的实践性流程。

2、运用“置身诗境,缘景明情”鉴赏方法自主赏析《春江花月夜》。

第二、三课时《春江花月夜》一、导入新课,激发兴趣“海上生明月,天涯共此时”无论是浪迹天涯的游子,还是空待闺中的思妇;抑或是征战沙场的将士人们抬头望月,总是心有感慨,或倾注爱恨,或寄托悲欢因教师引导学生落实方法描述画面(想象)把握意境(概括特点)教师组织学生分组合作探究1.诵读全诗2.运用“以意逆志,知人论世”方法,解读把握诗歌内容。

3.把握意象:月、乌、霜、江枫、渔火、寒山寺、钟声、客船。

古诗词鉴赏重点突破一、古诗词意象的含义和作用鉴赏诗歌形象的要点和重点在于鉴赏意象。

高考考查意象往往从三个方面入手:①找意象,②析意象(含义),③品意象(作用)。

重点在后两者。

演练体悟1 如何分析意象的含义阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

悲秋黄公度①万里西风入晚扉,高斋怅望独移时。

迢迢别浦帆双去,漠漠平芜天四垂。

雨意欲晴山鸟乐,寒声初到井梧知。

丈夫感慨关时事,不学楚人儿女悲。

注①诗人黄公度因反对朝廷推行的投降求和政策,被扣上“讥谤”国事的罪名,贬为肇庆府通判。

颈联中“山鸟”和“井梧”是带有喻意的艺术形象,请指出“山鸟”和“井梧”分别喻指哪类人。

答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 意象是物象与情意的组合。

分析意象含义就要围绕“象”与“意”展开。

首先,据“象”分析其表层含义,即分析“象”的特征;其次,也是最重要的,分析其深层含义,即分析“情”“意”的含义。

分析深层含义,不仅要看形象的形、声、色、动、静所综合构成的色调,并由此推及其内在情感,而且要结合语境及写作背景,准确把握其深层含义。

另外,分析深层含义要借助该意象的固定寓意,但到具体诗歌中会有变数,故要把二者结合起来。

第6课春江花月夜学习目标 1.探讨由对春、江、花、月、夜美景的描绘,引发出的对宇宙、人生哲理的思考。

2.分析本诗情、景、理水乳交融的艺术手法。

【诗海拾贝】月夜(唐)刘方平更深月色半人家,北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。

赏析刘方平小诗写得清丽、细腻、新颖、隽永,在当时独具一格。

这首诗的前两句就颇有画意。

夜半更深,朦胧的斜月映照着家家户户,庭院一半沉浸在月光下,另一半则笼罩在夜的暗影中。

这明暗的对比越发衬出了月夜的静谧,空庭的阒寂。

天上,北斗星和南斗星都已横斜。

“今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。

”夜半更深,正是一天当中气温最低的时刻,然而,就在这夜寒袭人、万籁俱寂之际,响起了清脆、欢快的虫鸣声。

初春的虫声,可能比较稀疏,也许刚开始还显得很微弱,但诗人不但敏感地注意到了,而且从中听到了春天的信息。

它标志着生命的萌动,万物的复苏,所以它在敏感的诗人心中所引起的,便是春回大地的美好联想。

【文本卡片】一、作者简介张若虚,扬州人。

曾任兖州兵曹。

中宗神龙(705~707)年间,与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融等俱以文词俊秀驰名于京都,他与贺知章、张旭、包融并称为“吴中四士”。

玄宗开元时尚在世。

存诗二首,其中《春江花月夜》是一篇脍炙人口的名作,它沿用陈隋乐府旧题来抒写真挚感人的离别情绪和富有哲理意味的人生感慨,语言清新优美,韵律婉转悠扬,完全洗去了宫体诗的浓脂艳粉,给人以澄澈空明、清丽自然的感觉,后人评价称“张若虚《春江花月夜》用《西洲》格调,孤篇横绝,竟为大家”。

二、背景简介《春江花月夜》是乐府旧题,属《清商曲辞》中的《吴声歌曲》。

其曲调,或说创自陈后主叔宝,或说创自隋炀帝杨广。

据杜佑《通典》记载,武则天长安年间,该曲调尚在流传。

郭茂倩《乐府诗集》卷四十七,录有《春江花月夜》数首,其中,杨广两首、诸葛颖一首、张子容两首。

张子容两首的写作年月在张若虚此诗之前。

杨广等五首诗的内容,大都是敷衍题目而描写景色,或稍涉脂粉;形式则或为五言四句,或为五言六句,体制短小,格局拘束。

张若虚作此诗,虽说也是沿循了前人写旧题乐府诗往往敷衍题目的常例,但其内容有所开拓,篇制大为扩展,格调与境界更是远在同题诸作之上。

三、相关知识中国古典十大名曲《高山流水》《广陵散》《平沙落雁》《梅花三弄》《十面埋伏》《夕阳箫鼓》(《春江花月夜》)《渔樵问答》《胡笳十八拍》《汉宫秋月》《阳春白雪》【基础荟萃】1.给下列加点的字注音。

①芳甸.( ) ②宛.转( ) ③沙汀.( ) ④纤.尘( ) ⑤皎.洁( ) ⑥潇.湘( ) 2.辨形组词。

①⎩⎪⎨⎪⎧ 宛( )婉( ) ②⎩⎪⎨⎪⎧ 皎( )洨( ) ③⎩⎪⎨⎪⎧ 畔( )衅( ) ④⎩⎪⎨⎪⎧砧( )沾( ) 3.解释下列加点的词语。

①滟滟..随波千万里:______________________________________________________②江流宛转..绕芳甸:_______________________________________________________③月照花林皆似霰.:_______________________________________________________④应照离人..妆镜台:_______________________________________________________⑤愿逐月华..流照君:_______________________________________________________ 4.文学文化知识。

《春江花月夜》本为________________________,相传为陈后主所创,内容是写艳情的“宫体”诗,隋末唐初才逐渐改变为写景诗,但仍为________________短篇,张若虚首次将这一旧题改造成长篇________________歌行。

【要点突破】一、整体把握1.关于这首诗的层次划分,近人歧见纷纭。

同学们认为,此诗应分为几个部分?每部分的内容分别是什么?答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________二、细部探微2.诗中“不知江月待何人,但见长江送流水”一句在全诗中的作用是什么?答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.翻译下列诗句。

(1)玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

译文:__________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)汀上白沙看不见。

译文:__________________________________________________________________________________________________________________________________________(3)月照花林皆似霰。

译文:___________________________________________________________________________________________________________________________________________【感悟总结】一、中心主旨这篇作品既不像南朝山水诗那样着力模山范水,也不像玄言诗那样枯燥说理,更不是一首单单抒发儿女离情别绪的爱情诗,而是将多种诗情合为一体。

作者凭借对春江花月夜的描绘,尽情赞颂大自然的奇丽景色,讴歌人间纯洁的爱情,把对游子、思妇的同情扩展开来,与对人生哲理的思考、宇宙精神的探究结合在一起,汇成一种情、景、理水乳交融的优美深邃的意境。

二、写作特色1.景、情、理完美结合。

全诗将写景、抒情、议论完美地融合在一起,写出了春、江、花、月、夜五种美景,以月为主要描写对象,在抒情和议论时也紧紧地围绕着月光来展开。

从人之初与自然之初的关系加以探讨,堪称是宏大的议论,但不空洞生硬,而是由江月生发。

同时,抒发的是人间最常见的离人思妇的相思之情,亦是人间最普遍、最永恒的感情,且能把这种感情完全置于月夜之下来发挥。

2.本诗具有韵律美。

本诗韵律饶有特色,全诗共三十六句,四句一换韵,共换九韵。

以平声起首,全诗随着韵脚的转换变化,平仄的交错运用,一唱三叹,前呼后应,既回环反复,又层出不穷,音乐节奏感强烈而优美。

【文白对照】春江 潮 水 连 海 平,海上 明月 共潮生。

月亮出来了!在潮水中央,在江潮涌向海潮的地方。

滟滟 随波 千万里,何处 春江 无月明!随着千万里春潮荡漾,千万里春江涨满月光。

江 流 宛转绕芳甸,月照 花 林江水弯过芳香的平野,月光照在鲜花、树林上,就像雪珠一皆 似 霰;样洁白晶莹;空 里 流霜 不觉 飞,汀 上 白沙 看空中流洒着月色如霜,洲上的白沙和月色融和在一起,看不 见。

不分明。

江 天 一 色无纤尘,皎皎 空中 孤月轮。

江水碧澄澄,长天也碧澄澄,只剩下皎皎的圆月一轮。

江畔何 人初 见 月 ?江月 何年 初照人?江畔什么人最初见到江上月?江月又从哪年起默默照着人?人生 代代无 穷已,江月 年年望 相似。

人生一代代没有穷尽,江月一年年始终如一。

不知江月待 何 人,但见长江送 流水。

不知江月等待什么人,只见长江送走东流水。

白云一片去 悠悠,青枫浦上 不胜愁。

一片白云飞去不回头,留给青枫浦一片离愁。

谁家 今夜 扁 舟子?何处 相思 明月楼 ?谁家的游子今夜漂泊江船上?相思的人儿在哪座明月楼头?可怜 楼上月徘徊, 应照 离人妆镜台。

惹人的月影在楼上徘徊,该照见她那梳妆的镜台。

玉户 帘中 卷不去,捣 衣砧上 拂 还来。

月光照进思妇的门帘,照在她的捣衣砧上,卷不走,拂不掉。

此时 相望 不相闻,愿逐 月华 流照 君。

苦苦眺望,却听不着你的声息,愿化为月光,流照千里外的你。

鸿雁 长飞 光不度 ,鱼龙 潜跃 水成文。

千里月明,大雁不传你的音讯,鱼跃江心,空皱出满江的波纹。

昨夜 闲潭 梦落花,可怜 春半 不还家。

昨夜梦中,花落进悠悠江水,春要归去了,你却还不回家。

江水 流春 去欲尽 ,江潭 落月 复 西斜。

花已经落去,月亮也快落了,江水流春,就像是流水送落花。

斜 月 沉沉 藏海雾,碣石 潇湘 无 西斜的月亮沉入茫茫的海雾,碣石、潇湘,望不尽山山水水限路。

的路。

不知 乘月 几 人 归 , 落 月 摇到底有几个人能踏着月色归来?落月摇荡着——愁人的情 满江 树。

情思满江的树。

【素材积累】1.《问月》“江畔何人初见月?江月何年初照人?”这是诗人对于宇宙生成、人类本源的探索。

这种探索古已有之。

如:屈原《天问》(天问,即问天,问有关于“天”的事情)有373句,共提出170多个问题。

分两部分。

第一部分问天地,即问有关大自然形成的传说;第二部分问人事,即有关人间盛衰兴亡的大事。