博物馆藏品保存环境试行规范

- 格式:doc

- 大小:76.00 KB

- 文档页数:7

第三讲

馆藏文物保存环境质量

检测技术规范(一) ——温湿度、可见光和紫外光及霉菌的检测

WW/T0016-2008

主讲:解玉林

馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地

(上海博物馆)

图23 织文绣画展厅壁柜内照明检测图24 书画展厅画廊内照明检测

检测项目的确定原则

温湿度作为最基本的环境因素对馆藏文

这组数据是在无空调系统的展柜内温湿度变化图。

由于此展柜为柜内的照明,在白天开馆时加热柜内空气,晚上关灯温度又逐渐降低。

在这里,陈列展柜中不恰当的

再看湿度的变化:它与温度变化同步形成封,温度升高,造成了柜内的湿度下降。

温湿度测量仪

北宋绞缬绢衣木桌柜照度检测

丝绸

1 2 3 4 9 5

花卉纹夹缬绢幡金属中心柜照度检测南无释迦牟尼佛夹缬金属中心柜照度检测

展柜照度调整

谢谢大家。

博物馆陈列品保护操作规章制度细则博物馆是重要的文化遗产保护机构,承载着丰富的历史和文化记忆。

博物馆陈列品保护是博物馆工作的核心内容之一,为了保护和传承博物馆馆藏的珍贵文物,制定一套完善的操作规章制度是至关重要的。

一、环境保护为了保护博物馆陈列品的材质和物理特性,博物馆应保持恒定的温湿度,防止光线直接暴露,控制空气质量。

馆内应设置恒温恒湿设备,避免温度和湿度波动对文物产生损害。

另外,应定期检查和维护设备,并设立温湿度监测系统,及时发现并解决问题。

博物馆还应采取有效措施,保护文物免受紫外线、可见光和红外线等光辐射的损害。

利用屏蔽窗帘、玻璃、UV滤光片等手段降低光线照射强度,避免颜色褪色、材质老化等问题。

此外,应定期检测和修复玻璃、灯具等设施,确保正常使用。

二、安全措施博物馆陈列品的安全问题既涉及外部环境的安全,也包括内部管理的安全。

博物馆应建立完善的安全保卫制度,安装摄像设备,加强巡逻,确保博物馆内外环境的安全。

在陈列展示方面,应制定严格的操作流程,避免触摸、碰撞和渗透等造成的损伤。

设置限制区域、防护装置和警示标识,保证游客在正确位置欣赏文物。

另外,要加强人员培训,提高工作人员的安全意识和操作技能。

三、防火防灾防火防灾工作是博物馆保护工作中一项极其重要的内容。

博物馆应建立健全的防火制度,配备消防设施,并定期检查和维护消防设备的有效性。

此外,要开展定期消防演练,提高人员的应急能力和火灾应对技能。

博物馆内部要设置监测设备,及时发现非正常操作和异常状况,对可能引发火灾的隐患进行排查和整改。

同时,加强电气设备的管理和维护,并定期组织对易燃、易爆品的检查和清理。

四、维护保养博物馆陈列品的维护保养工作是保护文物长期保存和展示的重要环节。

博物馆应建立清洁保护制度,规定维护人员的操作规范和频率。

对于不同材质的文物,要采用不同的清洁方法和器具,确保文物表面的清洁和保护。

博物馆还应制定文物修复和保养计划,设立专门的修复工作室或实验室,吸引专业人员加入,进行文物的修复和研究。

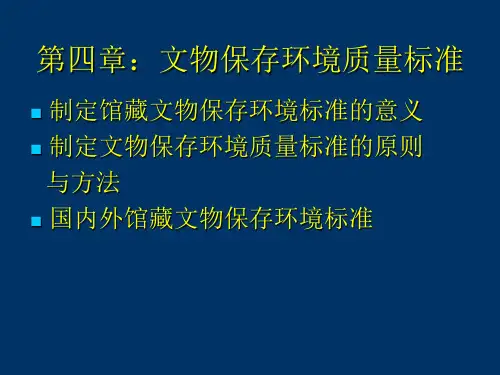

博物馆文物保存环境质量标准博物馆文物保存环境质量标准【1】[ 摘要] 环境是文物保护的关键性因素,环境因素中包括空气的湿度、质量、温度与光线等。

不同材质的文物所受到的影响程度也不尽相同。

因此,在研究文物保护的过程中,其保存环境的质量保准应该受到严格要求。

通过研究环境因素对文物的影响以及其他的物理、化学反应,能够有效的保障环境质量标准的准确性。

[ 关键词] 文物保存; 博物馆; 质量标准我国经济在不断发展的过程中,全世界都能用到中国制造的商品,同时也造成了污染物的过度排放以及资源的浪费,最终为环境带来巨大的压力。

在此种情况下,保护文物的工作便更加重要了。

因为文物不可能长埋于地下,终有重见光明的一天,为了保护文物使其具有更长的保存时间是目前我们目前工作的重点。

本文具体从文物保护的现状以及环境质量的分析入手,谈谈博物馆的文物保存环境的质量标准。

1、我国文物保存及环境现状的分析我国具有上千年的文化历史,上至远古下至明清,其文物不计其数,现存于博物馆的文物也星罗棋布的分布着。

博物馆的工作由其性质决定。

近几年来,随着我国经济建设的不断发展,为环境造成了巨大伤害,博物馆的文物处在这样的大环境之中,不可避免的会遭受环境污染的影响。

因此我们应该重视环境污染对文物造成的伤害,意识到保护文物的重要性,如果放任这种情况发展下去,就会在短时间内对文物带来十分严重的危害。

我国地大物博,幅员辽阔,不同地区的气候各不相同,温度、湿度与光照决定了文物的保存程度。

北方地区的城市污染主要取决于该地区的取暖方式与供电方式,因为北方的冬季需要靠煤炭供暖,不像夏天别那样空气更容易流通,污染物排放不出去就会造成环境更加恶劣。

而南方地区的环境影响主要酸雨,选取适当修建博物馆的地址与建筑结构是保证文物完整性的关键。

若按照空气湿度划分,西北地区的空气较为干燥,东南沿海地区的空气温暖湿润,所以在建设博物馆的初期首先要进行实地检测,确保选取的地址合适。

民族博物馆文物收藏的规范建议解读民族博物馆作为展示和传承民族文化的重要场所,其文物收藏工作具有至关重要的意义。

规范的文物收藏不仅能够确保文物的安全与保护,还能为学术研究和文化传承提供坚实的基础。

本文将对民族博物馆文物收藏的规范建议进行深入解读,以期为相关工作提供有益的参考。

一、文物征集的规范文物征集是民族博物馆丰富馆藏的重要途径。

在征集过程中,应遵循合法性、科学性和系统性的原则。

合法性是首要原则。

所征集的文物必须来源合法,杜绝非法收购、走私或盗窃的文物。

这要求博物馆工作人员在征集前,对文物的来源进行严格审查,确保其符合法律规定。

科学性意味着要根据博物馆的定位和收藏规划,有针对性地选择具有代表性、典型性和研究价值的文物。

不能盲目追求数量,而忽视了质量。

例如,对于某个特定民族的博物馆,应重点征集能够反映该民族独特文化、历史发展和传统技艺的文物。

系统性则要求从整体上考虑文物的征集,形成相互关联、相互补充的收藏体系。

不仅要关注单件文物的价值,还要考虑其与已有馆藏的关系,以及在展示民族文化全貌方面的作用。

此外,文物征集还应注重征集渠道的多元化。

可以通过接受捐赠、购买、考古发掘移交等方式获取文物。

同时,要与民间收藏者、文化遗产保护机构等建立良好的合作关系,拓宽征集的视野。

二、文物鉴定的规范准确的文物鉴定是保证文物收藏质量的关键环节。

民族博物馆应建立专业的文物鉴定团队,成员包括具有丰富经验的文物专家、学者以及相关技术人员。

鉴定过程中,要综合运用多种方法和手段。

包括对文物的形态、质地、工艺、纹饰等进行观察和分析,参考历史文献和前人的研究成果,运用现代科学技术进行检测和分析等。

例如,对于陶瓷文物,可以通过对其胎质、釉色、造型的研究,结合热释光等科学检测方法,确定其年代和真伪。

在鉴定标准方面,要充分考虑民族文物的特殊性。

由于民族文化的多样性和复杂性,一些民族文物的制作工艺、风格和用途可能与常见的文物有所不同。

因此,鉴定人员需要深入了解各民族的文化背景、传统习俗和制作技艺,制定符合民族文物特点的鉴定标准。

![[管理]博物馆藏品保管试行办法](https://uimg.taocdn.com/14676fe469eae009591bec0a.webp)

[管理]博物馆藏品保管试行办法博物馆藏品保管试行办法一、总则第一条博物馆藏品是国家宝贵的文化财产,是博物馆业务活动的物质基础。

必须加强博物馆藏品的保管工作,充分发挥藏品的作用,以更好地为阶级斗争、生产斗争和科学实验三大革命运动服务。

第二条博物馆藏品必须具有历史价值、艺术价值和科学价值。

藏品应分为一、二、三级。

对一级藏品应重点保管;保密性藏品、经济价值贵重的藏品,在保管上应采取特别措施。

第三条博物馆对藏品负有科学管理、保护、整理研究和提供使用的责任。

保管工作要求做到:制度健全、帐目清楚、鉴定确切、编目详细、保管妥善、查验方便。

第四条藏品保管是博物馆一项经常的重要工作,必须健全岗位责任制。

由馆长分工负责领导,设立专门保管部门,配备专职人员并办求稳定,加强队伍的培养,保证必要的物质设备。

第五条保管工作人员必须认真学习马克思主义、列宁主义、毛泽东思想,坚守岗位,刻苦钻研业务,努力做到又红又专。

二、藏品的接收、鉴定、登帐、编目、建档第六条进馆的文物、标本,必须注意搜集原始资料,认真做好科学记录,及时逐件填写入馆凭证或清册,一并交保管部门接收。

然后,由鉴定小组进行鉴定分级。

凡符合入藏标准的,应填写入藏凭证,及时登帐、编目、入库。

各种凭证应装订成册,集中保存。

第七条鉴定小组由领导、业务人员和专家组成,负责对入馆文物、标本进行认真鉴选。

要求对文物、标本确定真伪、年代、是否入藏并划分等级,做好详细记录。

鉴定记录应包括鉴定意见及重要分歧意见,由专人负责整理,专件存档。

第八条登帐1. 总登记帐是国家的文化财产帐,应设专人负责,不得兼管藏品库房。

登记时要严格按照国家文物事业管理局规定的总帐格式,逐件、逐项用不褪色黑墨水填写,字迹力求工整。

如有订正,应用红墨水划双线,并由经手人在订正处盖章。

总登记帐应妥善保存。

2. 藏品计件:单位藏品编一个号,按一件计算。

成套藏品按整体编一个号(其组成部分可列分号),也按一件计算,在备注栏内注明其实际数量,以便查对。

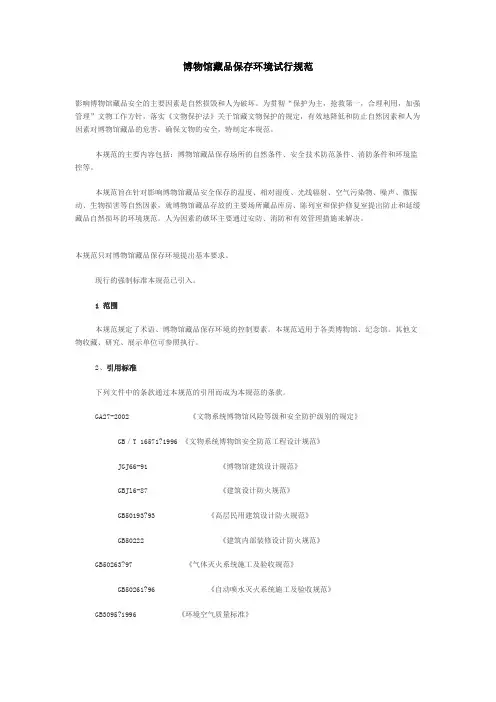

博物馆藏品保存环境试行规范影响博物馆藏品安全的主要因素是自然损毁和人为破坏。

为贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”文物工作方针,落实《文物保护法》关于馆藏文物保护的规定,有效地降低和防止自然因素和人为因素对博物馆藏品的危害,确保文物的安全,特制定本规范。

本规范的主要内容包括:博物馆藏品保存场所的自然条件、安全技术防范条件、消防条件和环境监控等。

本规范旨在针对影响博物馆藏品安全保存的温度、相对湿度、光线辐射、空气污染物、噪声、微振动、生物损害等自然因素,就博物馆藏品存放的主要场所藏品库房、陈列室和保护修复室提出防止和延缓藏品自然损坏的环境规范。

人为因素的破坏主要通过安防、消防和有效管理措施来解决。

本规范只对博物馆藏品保存环境提出基本要求。

现行的强制标准本规范已引入。

1 范围本规范规定了术语、博物馆藏品保存环境的控制要素。

本规范适用于各类博物馆、纪念馆。

其他文物收藏、研究、展示单位可参照执行。

2、引用标准下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

GA27-2002 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GB/T 16571?1996 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》JGJ66-91 《博物馆建筑设计规范》GBJl6-87 《建筑设计防火规范》GB50193?93 《高层民用建筑设计防火规范》GB50222 《建筑内部装修设计防火规范》GB50263?97 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50261?96 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB3095?1996 《环境空气质量标准》GB50325?2001 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》文化部《文物藏品定级标准》国家文物局《博物馆照明设计规范》3 术语下列术语适用于本规范。

3.1 博物馆:收藏、保护、展示和研究文物、自然标本,向公众开放的社会公益性机构。

3、2 藏品:馆藏文物、自然标本的总称。

3.3 藏品保存场所:用于保存藏品的库房、陈列室和藏品保护修复室等场所。

浅论博物馆展厅文物保存环境及调控措施随着社会的发展和进步,人们对历史文物的重视程度也与日俱增,越来越多的博物馆和展厅被建立起来,用以展示各种珍贵的文物和历史遗迹。

博物馆展厅中的文物保存环境及调控措施却是一个备受关注的问题。

因为,只有在合适的环境条件下,文物才能得到有效的保护,展示出最佳的状态。

本文将对博物馆展厅文物保存环境及调控措施进行浅论。

一、文物保存环境的重要性文物的保存环境是指文物所处的周围环境,包括温度、湿度、光照、气流等因素。

这些因素直接影响着文物的保存状况,而且往往相互交织影响。

温度和湿度的变化会导致文物的膨胀和收缩,进而导致文物的破损和变形;光照过强会导致文物颜色的褪去或者表面的裂纹;气流过大会导致文物表面的尘土积累过多,影响观赏效果。

对文物保存环境进行有效的调控,对于文物的保存至关重要。

二、温度和湿度的调控温度和湿度是文物保存环境中最重要的因素之一。

过高或者过低的温度都会对文物造成伤害。

一般来说,博物馆展厅中的文物保存温度应当控制在18-22摄氏度之间,湿度应当控制在55%-65%之间。

湿度的稳定性也是非常重要的,过大的湿度会导致文物发霉,而过小的湿度则会导致文物干燥开裂。

需要安装恒湿设备和空调设备,进行温湿度的调控。

在大型博物馆中,还需要进行分区调控,以适应不同区域的不同需求。

三、光照的控制光照是另一个影响文物保存环境的重要因素。

过强的光照会导致文物颜色的褪去和表面的变形,同时也会加速文物的老化过程。

博物馆展厅中需要进行合理的光照控制,一般采用遮光罩、窗帘、调光灯等设备进行调节。

一些特别敏感的文物可能还需要采用UV滤光板进行保护。

四、气流的控制不良的气流不仅会导致文物表面的尘埃积累,影响观赏效果,同时也可能会引起文物的霉菌生长。

对博物馆展厅的通风设备也需要进行合理的设置和调控,保持空气的流通和清新。

在一些特别敏感的文物展厅中,还可以使用空气净化器进行空气的净化,保持空气的清洁和湿度的稳定。

藏品保存环境达标情况说明藏品的保存环境对于保护和保存藏品非常重要,良好的保存环境可以减缓藏品的老化速度,延长其寿命。

以下是一些关于藏品保存环境的达标情况说明:1.温度控制:藏品的保存温度应在适当范围内,通常在18℃到22℃之间。

过高或过低的温度都会对藏品产生不良影响。

过高的温度会导致藏品变色、褪色、变形等问题,而过低的温度则可能导致藏品变脆、龟裂等。

2.相对湿度控制:相对湿度是指空气中水汽的含量,对于藏品保存来说也非常重要。

一般来说,相对湿度的控制应在40%到60%之间。

过高的湿度会导致藏品发霉、生物侵蚀等问题,而过低的湿度则可能导致藏品干燥、变形等。

3.光照控制:光照是藏品保存过程中需要特别注意的因素。

光线中的紫外线和可见光都会对藏品造成损害,导致色彩褪色、纤维变黄、材质变脆等问题。

因此,应采取措施避免直接阳光照射和过强的灯光照射。

4.避免污染物:藏品保存环境中的空气质量也是需要考虑的因素。

污染物如灰尘、有害气体等会附着在藏品表面,导致氧化、腐蚀等问题。

因此,需要保持藏品保存环境的清洁,并采取必要的过滤和通风措施。

5.存放空间设计:存放藏品的场所应具备良好的通风和空气流动条件,最好能保证空气的自然流通。

同时,需要设立专门的存放柜、架和展示柜等设备,以提供安全的保护环境。

6.防火措施:火灾是对藏品保存的极大威胁之一,因此需要采取预防措施,如安装火灾报警器、灭火器等设备,并确保藏品存放区域远离易燃物品。

综上所述,对于藏品的保存环境要保持适宜的温湿度、控制光照、避免污染物、合理设计存放空间以及采取防火措施等,才能达到达标的保存环境。

这样能够最大程度地延长藏品的保护寿命,保护和保存藏品的价值。

民族博物馆文物收藏的规范建议解读在人类文明的长河中,文物承载着丰富的历史、文化和科学价值。

民族博物馆作为收藏、保护、展示和研究民族文物的重要场所,其文物收藏工作具有至关重要的意义。

然而,要确保文物收藏的科学性、合法性和规范性,就需要遵循一系列的规范建议。

本文将对这些规范建议进行详细解读,以期为民族博物馆的文物收藏工作提供有益的参考。

一、文物收藏的合法性原则文物收藏的首要原则是合法性。

这意味着民族博物馆所收藏的文物必须来源合法,不能是通过盗窃、走私、非法挖掘等违法手段获取的。

博物馆在接收文物时,应当严格审查其来源证明,包括文物的出土记录、流传经过、合法交易凭证等。

对于来源不明或涉嫌违法的文物,必须坚决拒绝收藏。

同时,博物馆还应当遵守国家有关文物保护的法律法规,不得参与非法的文物交易活动。

只有在合法的框架内进行文物收藏,才能保证博物馆的声誉和文物收藏的合法性,为后续的研究和展示工作奠定坚实的基础。

二、文物收藏的质量控制(一)文物的真实性和完整性民族博物馆收藏的文物必须是真实的,不能是伪造或仿制的。

在收藏过程中,需要借助专业的鉴定技术和专家的经验,对文物的真伪进行鉴别。

同时,文物的完整性也是至关重要的,残缺不全的文物可能会影响其研究和展示价值。

(二)文物的代表性和稀缺性博物馆在收藏文物时,应当注重选择具有代表性的文物,能够反映出民族文化的特色和发展脉络。

此外,对于稀缺的文物,更应予以重视,因为它们往往具有更高的历史和文化价值。

(三)文物的保存状况文物的保存状况直接关系到其寿命和价值。

博物馆应当优先收藏保存状况良好的文物,对于受损严重的文物,需要评估其修复的可行性和价值,在确保能够有效修复并保持其原有价值的前提下进行收藏。

三、文物收藏的登记与档案管理(一)详细的登记信息每一件收藏的文物都应当进行详细的登记,包括文物的名称、类别、年代、尺寸、材质、来源、收藏时间等基本信息。

这些信息不仅有助于对文物进行管理和研究,也是文物身份的重要证明。

第三讲

馆藏文物保存环境质量

检测技术规范(一) ——温湿度、可见光和紫外光及霉菌的检测

WW/T0016-2008

主讲:解玉林

馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地

(上海博物馆)

图23 织文绣画展厅壁柜内照明检测图24 书画展厅画廊内照明检测

检测项目的确定原则

温湿度作为最基本的环境因素对馆藏文

这组数据是在无空调系统的展柜内温湿度变化图。

由于此展柜为柜内的照明,在白天开馆时加热柜内空气,晚上关灯温度又逐渐降低。

在这里,陈列展柜中不恰当的

再看湿度的变化:它与温度变化同步形成封,温度升高,造成了柜内的湿度下降。

温湿度测量仪

北宋绞缬绢衣木桌柜照度检测

丝绸

1 2 3 4 9 5

花卉纹夹缬绢幡金属中心柜照度检测南无释迦牟尼佛夹缬金属中心柜照度检测

展柜照度调整

谢谢大家。

武威市博物馆馆藏文物保存环境标准化达标项目工程方案一、基本情况(一)自然条件武威市地处甘肃省中部、河西走廊的东端,位于东经101。

49'至104。

43'、北纬36。

29'至39。

27'之间,海拔在1450-2100m 之间,地势西南高、东北低,即西南部为山区,中部为平原,东北部为沙漠区。

南依祁连山,北接腾格里沙漠,东临兰州,西通金昌,自古就有“通一线于广漠,控五郡之咽喉”之称。

该地区处于河西走廊—祁连山地震带上,历史上曾多次发生过强烈地震。

武威属冷温带大陆性干旱气候,太阳辐射强,日照充足。

夏季短而较热,冬季长而寒冷,昼夜、年温差大。

年平均降水量为161mm,年平均蒸发量2020mm。

年平均气温℃,最低气温℃,冰冻期达4个月,最大冻土深142mm。

年平均无霜期156天,年日照数高达2967.8小时,平均每天接近8.1小时。

风力一般2-4级,4-5月大风出现次数最多,最大风力8级,大风年平均16天,年最多达39天。

年扬沙天气超过60天,且有进一步加重的趋势。

(二)文物工作基本情况1、全市文物工作概况。

武威市是甘肃省11个地级市之一,下辖3县1区,总面积33249Km2,总人口194万。

武威是中华文明的发祥地之一,是国家旅游标志铜奔马的故乡。

1986年被国务院命名为“中国历史文化名城”,1987年被国务院批准为对外开放城市。

武威是甘肃省文物大市,境内地上地下文物十分丰富。

已普查或公布的文物保护单位564处,其中县级文物保护单位249处,省级重点文物保护单位52处,全国重点文物保护单位6处。

全市共有馆藏文物47381件,其中国宝级文物3件,一级文物179件,二级文物356件,三级文物778件,一般文物46063件。

2、武威市博物馆基本情况。

成立于1982年9月,馆址设在全国重点文物保护单位武威文庙。

武威文庙始建于明正统二至四年,规模宏大,号称“陇右学宫之冠”。

1996年11月被国务院公布为“全国重点文物保护单位”。

博物馆藏品保护中的环境控制措施有哪些博物馆作为文化遗产的重要保存机构,藏品的保护至关重要。

而藏品所处的环境条件对其保存和保护有着深远的影响。

为了确保藏品的长期稳定和完好,采取有效的环境控制措施是必不可少的。

首先,温度控制是关键因素之一。

不同类型的藏品对温度有着不同的适应范围。

一般来说,较为适宜的温度范围通常在18℃至25℃之间。

对于一些对温度特别敏感的藏品,如书画、古籍等,需要更精确的温度控制。

过高的温度会加速藏品的老化、变质和损坏,例如会使纸张变脆、颜料褪色。

而温度过低也可能导致某些材料收缩或产生裂缝。

湿度控制同样不容忽视。

适宜的湿度范围通常在 40%至 60%之间。

湿度过高,容易引发霉菌生长、金属腐蚀,还会使木材膨胀、变形。

例如,在潮湿的环境中,青铜器可能会出现绿色的铜锈,木质家具可能会发霉。

相反,湿度过低则可能导致藏品干裂,比如一些漆器可能会失去光泽、出现裂纹。

为了实现湿度的有效控制,博物馆会采用除湿设备和加湿设备,并且定期监测湿度水平。

光照也是影响藏品的一个重要因素。

强烈的光照,特别是紫外线,会对藏品造成不可逆转的损害。

因此,博物馆通常会采用过滤紫外线的照明设备,并控制光照强度和时间。

对于特别容易受光照影响的藏品,如纺织品、书画等,可能会采用低照度的照明或者在不展示时将其存放在避光的环境中。

空气质量的好坏也直接关系到藏品的保护。

空气中的污染物,如灰尘、二氧化硫、氮氧化物等,会附着在藏品表面,腐蚀和破坏藏品。

为了改善空气质量,博物馆会安装空气过滤系统,定期清洁展厅和库房,减少灰尘和有害气体的积累。

除了上述几个主要方面,防虫、防鼠措施也是必不可少的。

虫子和老鼠可能会啃咬藏品,造成严重的破坏。

博物馆会采取定期检查、放置防虫药剂、封堵可能的入口等方式来防止虫害和鼠害。

在环境控制方面,博物馆还需要注重通风系统的设计和运行。

良好的通风可以帮助排除室内的湿气和有害气体,保持空气新鲜。

但通风系统的设计需要考虑到避免气流直接吹向藏品,以免引起温度和湿度的剧烈波动。

博物馆藏品保存环境试行规范影响博物馆藏品安全的主要因素是自然损毁和人为破坏。

为贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”文物工作方针,落实《文物保护法》关于馆藏文物保护的规定,有效地降低和防止自然因素和人为因素对博物馆藏品的危害,确保文物的安全,特制定本规范。

本规范的主要内容包括:博物馆藏品保存场所的自然条件、安全技术防范条件、消防条件和环境监控等.本规范旨在针对影响博物馆藏品安全保存的温度、相对湿度、光线辐射、空气污染物、噪声、微振动、生物损害等自然因素,就博物馆藏品存放的主要场所藏品库房、陈列室和保护修复室提出防止和延缓藏品自然损坏的环境规范。

人为因素的破坏主要通过安防、消防和有效管理措施来解决。

本规范只对博物馆藏品保存环境提出基本要求。

现行的强制标准本规范已引入.1 范围本规范规定了术语、博物馆藏品保存环境的控制要素.本规范适用于各类博物馆、纪念馆.其他文物收藏、研究、展示单位可参照执行.2、引用标准下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款.GA27—2002 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GB/T 16571?1996 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》JGJ66-91 《博物馆建筑设计规范》GBJl6—87 《建筑设计防火规范》GB50193?93 《高层民用建筑设计防火规范》GB50222 《建筑内部装修设计防火规范》GB50263?97 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50261?96 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB3095?1996 《环境空气质量标准》GB50325?2001 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》文化部《文物藏品定级标准》国家文物局《博物馆照明设计规范》3 术语下列术语适用于本规范。

3.1 博物馆:收藏、保护、展示和研究文物、自然标本,向公众开放的社会公益性机构.3、2 藏品:馆藏文物、自然标本的总称。

3.3 藏品保存场所:用于保存藏品的库房、陈列室和藏品保护修复室等场所。

博物馆藏品保存环境试行规范[原创 2007-8-20]前言影响博物馆藏品安全的主要因素是自然损毁和人为破坏。

为贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”文物工作方针,落实《文物保护法》关于馆藏文物保护的规定,有效地降低和防止自然因素和人为因素对博物馆藏品的危害,确保文物的安全,特制定本规范。

本规范的主要内容包括:博物馆藏品保存场所的自然条件、安全技术防范条件、消防条件和环境监控等。

本规范旨在针对影响博物馆藏品安全保存的温度、相对湿度、光线辐射、空气污染物、噪声、微振动、生物损害等自然因素,就博物馆藏品存放的主要场所藏品库房、陈列室和保护修复室提出防止和延缓藏品自然损坏的环境规范。

人为因素的破坏主要通过安防、消防和有效管理措施来解决。

本规范只对博物馆藏品保存环境提出基本要求。

现行的强制标准本规范已引入。

1 范围本规范规定了术语、博物馆藏品保存环境的控制要素。

本规范适用于各类博物馆、纪念馆。

其他文物收藏、研究、展示单位可参照执行。

2、引用标准下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

GA27-2002 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GB/T 16571?1996 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》JGJ66-91 《博物馆建筑设计规范》GBJl6-87 《建筑设计防火规范》GB50193?93 《高层民用建筑设计防火规范》GB50222 《建筑内部装修设计防火规范》GB50263?97 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50261?96 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB3095?1996 《环境空气质量标准》GB50325?2001 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》文化部《文物藏品定级标准》国家文物局《博物馆照明设计规范》3 术语下列术语适用于本规范。

3.1 博物馆:收藏、保护、展示和研究文物、自然标本,向公众开放的社会公益性机构。

3、2 藏品:馆藏文物、自然标本的总称。

3.3 藏品保存场所:用于保存藏品的库房、陈列室和藏品保护修复室等场所。

3.4 藏品保存环境:藏品保存场所应该具备的适合藏品长久、稳定保存并能有效控制延缓其自然损毁,防止人为破坏的环境条件。

包括:藏品保存场所的自然条件、安全技术防范条件、消防条件和环境监控。

3.5 藏品保存场所的自然条件:藏品保存场所主要由藏品库房、陈列室和藏品保护修复室等特定建筑物组成。

自然条件指温度、相对湿度、光线辐射、空气污染物、噪音、微振动和生物等。

3.6 藏品库房:藏品集中保存的特定建筑物。

3.7 陈列室:博物馆向公众展示藏品的特定建筑物。

3.8 藏品保护修复室:博物馆运用传统修复工艺和现代科学技术手段对藏品进行科学保护、保养、分析和检测的特定建筑物。

4 藏品保存场所的自然条件4.1 藏品库房的自然条件4.1.1 藏品库区由藏品库、暂存库、周转库、保管设备贮藏室、藏品鉴赏室和保管员业务工作室、风淋更衣间等部分组成。

4.1.2 每间库房的使用面积以80~100?为宜,最小不得低于50?,最大不超过200?。

藏品库建筑不宜超过4层,每层净高2.4~3m。

特大体量的藏品可根据实际情况设计建造,适当调整库房面积和高度。

4.1.3 库房建筑均应避光。

提倡建密闭式无窗库房。

藏品库房有窗者,每间开窗不宜超过两个,每个面积不超过1?。

应加装防盗护栏,采取防尘及吸收紫外线辐射的措施。

4.1.4 库房建筑材料应采用无毒、无污染、无有害气体释放的材料。

藏品柜的制作材料宜用铝镁合金、不锈钢等金属材料或优质木材。

甲醛、苯、氨、氡及总挥发性有机化合物等空气污染物在藏品库房内的最高允许浓度限值按表3执行。

4.1.5 藏品库房墙体内壁使用易保洁、易除尘并能增强墙体密封性的材料。

铺地材料应防滑、消音、无污染、易清洁、具弹性。

4.1.6 藏品库房应配置藏品柜架、囊匣等保管设备、风淋除尘消毒设备,温湿度检测调控设备、光辐射监测控制设备,空气净化过滤系统,微振动测试设备等。

4.1.7 藏品库房保存环境温度、相对湿度标准按照表1执行。

藏品库房照明标准按照表4执行。

4.1.8 藏品库房空气质量按照表1执行。

4.1.9 库房应安装中央空调或分体式空调等空气调节设备,入口处应有风淋设备。

门窗要严密,防止尘埃从缝隙透入。

4.1.10 藏品库房内的声级不得超过35分贝。

4.1.11 所有藏品必须按材质分类保存。

一级文物藏品应设专库或专柜保存。

复合材质的藏品,可依其主要材料归类保存,但应不以损害其它材质为原则。

4.1.12 藏品应贮存于柜、箱、盒、匣、囊、袋中,进行封闭、避光保存。

大体量文物应根据材质采取防尘、防潮、防震和避光措施。

4.1.13 对泥质、陶瓷、玉器、玻璃等易碎易损文物,要采取防振、减振措施。

4.1.14 珍贵有机质地文物应选用除氧充氮密封的特殊柜保存。

4.2 陈列室的自然条件4.2.1 陈列室建筑功能应符合民用公共建筑物的设计规范。

面积不少于博物馆建筑总面积的40%。

陈列室净高为3.5--5m,面积不低于150?,陈列展线长度不宜大于300m,陈列室单跨的跨度不大于8m,多跨时的柱距不小于6m。

4.2.2 建筑材料应采用无毒、无污染、无有害气体释放的材料。

制作陈列柜的材料应选择无毒、无污染、无有害气体释放的材料。

4.2.3 陈列室墙体内壁使用易保洁、易除尘并能增强墙体密封性的材料。

铺地材料应防滑、耐磨、消音、无污染、易清洁。

4.2.4 陈列室应配备有防尘、防震、防有害光线辐射和易拆卸功能的展陈设备,温湿度检测调控设备,空气净化过滤系统。

4.2.5 陈列室温度、相对湿度的标准按照表1执行。

陈列室照明标准按表4执行。

4.2.6 陈列室空气质量按照表1执行。

在建筑材料和展陈设备材料中,挥发性气体甲醛、苯、氨、氡及总挥发性有机化合物等在博物馆建筑物内的最高允许浓度限值按照表3执行。

4.2.7 陈列室的声级不得超过45分贝。

4.2.8 陈列室可安装中央空调系统,特殊陈列柜内应独立安装柜内温湿度控制和空气净化设备。

4.2.9 对泥质、陶瓷、玉器、玻璃等易碎易损展品要采取防振、减振措施。

4.2.9 陈列丝质文物的展柜应采取除氧保存的措施。

4.2.10 陈列有机质文物的展柜应采取防止有害光线辐射的措施4.3 藏品保护修复室的自然条件4.3.1 藏品保护修复室宜为与藏品库房、陈列室分隔的独立建筑。

4.3.2 墙体、地面采用防尘、防滑、耐酸碱、易清洗的材料。

工作台要稳固防振,离墙摆放。

台面耐酸碱腐蚀。

4.3.3 藏品保护修复室应配备清洁去污设备,加热干燥设备,灭菌杀虫设备,小型分析检测设备,修复专用设备,通风排污设备,信息采集存储设备等。

表1 博物馆藏品保存环境温度、相对湿度标准环境温度日较差不得高于2-5℃表2 博物馆藏品存放环境空气质量标准表3 博物馆藏品存放环境建筑材料污染物浓度限值表4 博物馆藏品保存环境光照水平标准55.1 藏品保存场所风险等级的确定和安全防护级别的设置按(公安部GA27?2002)《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》执行。

5.2 藏品保存场所的安全防范工程的设计按(GB/T16571?1996)《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》执行。

6 消防技术防范条件6.1 藏品保存场所的消防按(GB50222)《建筑内部装修设计防火规范》执行。

6.2 藏品保存场所的固定装修应选用非燃烧体或阻燃材料。

6.3 藏品库房的防火分区面积,单层建筑不得大于1500?:多层建筑物建筑高度不超过24m时,不得大于1000?;建筑物高度超过24m时,不得大于700?。

同一防火分区内的隔间面积不得大于500?。

地下藏品库防火分区不得大于300?,陈列室的防火分区面积不得大于2500?,同一防火分区内的隔间面积不得大于1000?。

6.4 藏品库房、陈列室建筑的隔墙为非燃烧体。

防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于3小时的隔墙和甲级防火门分隔。

6.5 避雷措施达到第二类防雷建筑之防雷要求。

6.6 必须设置火灾自动报警系统。

消防系统与安防系统应独立设置,并通过设备接口建立通讯网络。

6.7 设立消防联动控制系统,包括:防排烟系统;防火卷帘和防火门:电梯应急控制;应急照明和电源控制;专用通讯和广播系统;消防栓及自动气体灭火系统等,并应在消防控制室按程序统一控制。

6.8 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。

从一个防火区内的任何位置,到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。

手动火灾报警按钮应设置在明显易操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜在1.3?1.5m,且有明显标志。

6.9 配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期检验、维修,确保消防设施和器材的完好有效。

6.10 藏品库房、图书资料库,均应设置气体灭火系统。

6.11 博物馆的消防供水系统由消防栓系统和自动喷水灭火系统等组成,应覆盖博物馆建筑的各区域,保证水源供给和设备运转正常。

依照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50193?93)的有关规定,设置消防水泵、消防水箱、消防水和室内外消防栓。

室外消防栓沿博物馆建筑物均匀布置,距建筑物外墙距离不小于5m,不大于40m。

在博物馆陈列室、走廊、楼梯等处合理布置消防栓,消防栓的间距应保证同层任何部位有两个消防栓的充实水柱同时到达。

6.12 应依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261?96)的规定,进行设计、施工、验收及维护管理。

该系统的水源、消防水泵、管网、喷头、报警阀、水力警铃等设备性能和使用条件均应符合有关技术要求,随时处于准工作状态。

6.13 气体灭火系统与火灾自动报警系统、人员安全疏散应设施配套齐备,形成完整的防护系统。

该系统的设计、施工、验收及维护管理,应依据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263?97)的规定进行。

7 藏品保存场所的环境监控7.1 应建立藏品保护管理信息系统。

主要包括数据库、通用网络平台、局域网络系统。

7.2 应建立自动监测、调控系统或严格的定期监测制度,对库房、陈列室的温湿度、空气污染物浓度进行即时或定期监控。

7.3 藏品保存环境的监测布点要科学合理,目标明确,重点突出。

陈列室开放期间应对温湿度、粉尘、空气污染物浓度进行每日2次以上的监测。

7.4应建立藏品保存环境综合网络平台,对藏品的信息、保存环境监测、安防和消防系统实行统一管理。