第2讲 眼与心:早期电影美学理论

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:48

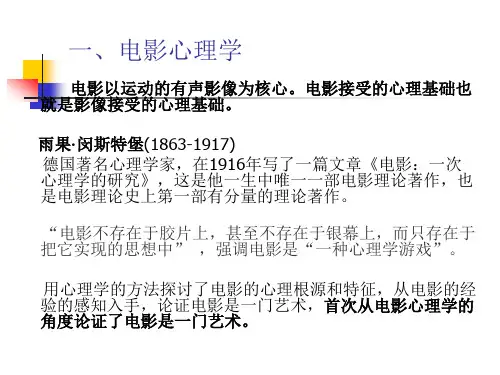

第一章经典电影美学理论第一节早期电影美学理论(一)电影心理学的出现雨果·闵斯特堡(1863-1917)是德国著名的心理学家,在1916年,出版了《电影:一次心理学研究》,首次从电影心理学的角度论证了电影是一门艺术。

闵斯特堡最大的贡献在于,他从电影的经验感知入手,尤其是从视知觉的生理和心理角度,来分析和解释了电影影像的深度感和运动感,并且提出机械的复制现实不可能成为真正的艺术,并且通过电影和戏剧、摄影的区别,论证了电影确实是一门独立的艺术。

闵斯特堡指出:“我们的美学兴趣集中到这样一点,就是电影通过什么手段来影响观众的心灵。

我们用这种方式来看待电影,起初就凭着这样一种纯粹心理学的兴趣,研究在我们的电影经验中,究竟是哪些本质的东西打动了我们的心灵。

我们现在完全把戏剧理论搁置一边,因为假如从戏剧出发,去寻找电影除了作为逼真的代用品外对戏剧有些什么补充的话,我们就会走进死胡同。

我们应当把电影艺术看'做是完全立足于它自身基础之上的,从而排除所有戏剧的干扰,来分析这种特殊的艺术形式对我们产生效力的心理进程。

”正是出于这样的理论思考,闵斯特堡着重研究了观众对电影影像感知的各个方面,包括深度感、运动感、注意力、记忆和想象、情感等等。

特别是深度感和运动感,可以说是电影影像感知的基础,也可以说是电影(包括后来的电视)所特有的一种全新的艺术知觉形式。

闵斯特堡指出,电影银幕是二维的平面,但观众却在看电影时感受到三维的空间。

“因而,如果把这种图像的平面性当作电影的基本特性,那就没有掌握住它的特性。

这种平面性确实是电影技术构成的一个客观部分,但并不是我们真正看到的电影演出的特征。

在看电影时,我们处在三维空间之中,影片上人物或动物的运动,都立即给予我们以强烈的深度感。

“闵斯特堡强调指出,观众之所以能在二维平面的电影银幕上感受到三维立体的电影空间,除了生理上、视觉上的原因外,很大程度上是由于电影的运动,造成了观众一种独特内心体验,使得观众明明知道图像是平面的,但却不能排除对于深度的实际感受,就是因为电影画面上的各种运动使观众得到了银幕具有纵深感的印象。

读梅洛—庞蒂的《眼与心》一、引言现象学始于西方的20世纪上半叶,在这个动荡的时代,科学试图主宰一切,传统面临分崩离析,无论是信仰、文化还是精神,都遭遇着巨大的危机。

现象学在此时提出回归到事物本质,强调直观、感觉的重要性,而过着清修一般生活的意大利画家莫兰迪也诞生于这个时期,莫兰迪的一生就如同他的绘画一样朴素、沉静、执着,执着的力量往往会走向某种信仰,这种深沉的执着有时直至本质或真理。

本文主要试图通过胡塞尔和梅洛-庞蒂的现象学理论,来浅析意大利画家莫兰迪的静物画。

二、现象学与《心与眼》现象学强调的是直观感受,但是这种直观并不是作者的个人主体意识,而是事物、现象直接通过人的肉眼所传达和表现出来的东西。

胡塞尔提出“典型哲学的思维态度”应当悬置“自然的态度”和“历史的态度”,这两种看似客观和正常的态度有时反而会影响我们的判断,悬置这两种既有的态度,暂时不去认为对与错,这样能帮助我们使用“纯粹的意识”,在一种不受任何心理干扰和思维束缚的状态下去追寻事物的本质。

现象学最关键的理论之一就是“悬置(悬隔)”:回到作品本身,暂时不考虑作者动机,也不考虑作者生平和历史上下文,最后再回过头来联系语境。

关于胡塞尔的“现象还原的方法”,可以简单概括为这几点,一是“现象的还原”,不经过思考和理解,只凭借器官的直接感受,接受现象向身体的投射;二是“本质的还原”,“只有进一步排除不确定的个别经验因素,才能接近这一基础。

”①三是“先验的还原”,先验的还原就是要最后回答对象的客体性问题,将客体彻底还原为纯粹先验意识的构造,从而消除心理主义那里潜在的主客二元对立。

”②梅洛-庞蒂所提倡的现象学理论既不是印象主义绘画那种只描其表象,也不是象征主义所在乎的寓情寓理,用理性排列想象之物,而“想象物非常接近又非常远离实际之物”③:接近是因为想象物也是实际之物投射在身体内部的映象,或者也可以说它是实际之物的一种变相和升华,不是停留在事物表面形式的完全再现,它往往寄寓其中一种道理或者一个事实,即使是那种纯粹虚幻的想象物也无法逃离现实的影响,从心理学或者其他侧面也能分析出这种想象物背后最现实的秘密。

影视美学彭吉象第一章经典电影美学理论第一节早期电影美学理论(一)电影心理学的出现雨果·闵斯特堡(1863-1917)是德国著名的心理学家,在1916年,出版了《电影:一次心理学研究》,首次从电影心理学的角度论证了电影是一门艺术。

闵斯特堡最大的贡献在于,他从电影的经验感知入手,尤其是从视知觉的生理和心理角度,来分析和解释了电影影像的深度感和运动感,并且提出机械的复制现实不可能成为真正的艺术,并且通过电影和戏剧、摄影的区别,论证了电影确实是一门独立的艺术。

闵斯特堡指出:“我们的美学兴趣集中到这样一点,就是电影通过什么手段来影响观众的心灵。

我们用这种方式来看待电影,起初就凭着这样一种纯粹心理学的兴趣,研究在我们的电影经验中,究竟是哪些本质的东西打动了我们的心灵。

我们现在完全把戏剧理论搁置一边,因为假如从戏剧出发,去寻找电影除了作为逼真的代用品外对戏剧有些什么补充的话,我们就会走进死胡同。

我们应当把电影艺术看'做是完全立足于它自身基础之上的,从而排除所有戏剧的干扰,来分析这种特殊的艺术形式对我们产生效力的心理进程。

”正是出于这样的理论思考,闵斯特堡着重研究了观众对电影影像感知的各个方面,包括深度感、运动感、注意力、记忆和想象、情感等等。

特别是深度感和运动感,可以说是电影影像感知的基础,也可以说是电影(包括后来的电视)所特有的一种全新的艺术知觉形式。

闵斯特堡指出,电影银幕是二维的平面,但观众却在看电影时感受到三维的空间。

"因而,如果把这种图像的平面性当作电影的基本特性,那就没有掌握住它的特性。

这种平面性确实是电影技术构成的一个客观部分,但并不是我们真正看到的电影演出的特征。

在看电影时,我们处在三维空间之中,影片上人物或动物的运动,都立即给予我们以强烈的深度感。

"闵斯特堡强调指出,观众之所以能在二维平面的电影银幕上感受到三维立体的电影空间,除了生理上、视觉上的原因外,很大程度上是由于电影的运动,造成了观众一种独特内心体验,使得观众明明知道图像是平面的,但却不能排除对于深度的实际感受,就是因为电影画面上的各种运动使观众得到了银幕具有纵深感的印象。

影视美学彭吉象第一章经典电影美学理论第一节早期电影美学理论(一)电影心理学的出现雨果·闵斯特堡(1863-1917)是德国着名的心理学家,在1916年,出版了《电影:一次心理学研究》,首次从电影心理学的角度论证了电影是一门艺术。

闵斯特堡最大的贡献在于,他从电影的经验感知入手,尤其是从视知觉的生理和心理角度,来分析和解释了电影影像的深度感和运动感,并且提出机械的复制现实不可能成为真正的艺术,并且通过电影和戏剧、摄影的区别,论证了电影确实是一门独立的艺术。

闵斯特堡指出:“我们的美学兴趣集中到这样一点,就是电影通过什么手段来影响观众的心灵。

我们用这种方式来看待电影,起初就凭着这样一种纯粹心理学的兴趣,研究在我们的电影经验中,究竟是哪些本质的东西打动了我们的心灵。

我们现在完全把戏剧理论搁置一边,因为假如从戏剧出发,去寻找电影除了作为逼真的代用品外对戏剧有些什么补充的话,我们就会走进死胡同。

我们应当把电影艺术看'做是完全立足于它自身基础之上的,从而排除所有戏剧的干扰,来分析这种特殊的艺术形式对我们产生效力的心理进程。

”正是出于这样的理论思考,闵斯特堡着重研究了观众对电影影像感知的各个方面,包括深度感、运动感、注意力、记忆和想象、情感等等。

特别是深度感和运动感,可以说是电影影像感知的基础,也可以说是电影(包括后来的电视)所特有的一种全新的艺术知觉形式。

闵斯特堡指出,电影银幕是二维的平面,但观众却在看电影时感受到三维的空间。

"因而,如果把这种图像的平面性当作电影的基本特性,那就没有掌握住它的特性。

这种平面性确实是电影技术构成的一个客观部分,但并不是我们真正看到的电影演出的特征。

在看电影时,我们处在三维空间之中,影片上人物或动物的运动,都立即给予我们以强烈的深度感。

"闵斯特堡强调指出,观众之所以能在二维平面的电影银幕上感受到三维立体的电影空间,除了生理上、视觉上的原因外,很大程度上是由于电影的运动,造成了观众一种独特内心体验,使得观众明明知道图像是平面的,但却不能排除对于深度的实际感受,就是因为电影画面上的各种运动使观众得到了银幕具有纵深感的印象。

(四)早期电影理论(试发表)作者:戴锦华作品:电影理论批评与实践(其他译作) 第4章共9章编辑按:这个系列的文字整理自戴锦华老师在北大开设的一门公选课【电影理论批评与实践】的课堂笔记。

电影的古典时期说法很奇怪,因为电影的历史不足一百多年。

电影的古典时期十足的现代,濒临后现代。

所以我更愿意用早期电影理论这个词。

早期电影理论是非学科化的,非学院化的,它是业余爱好者的实验,具有纯正丰满的情感可实践性,但没有理论的严整性。

我不想用一个概括:电影审美理论,或电影实践理论。

审美维度对任何艺术都始终存在,但经过语言学转型和文化转型后,我们知道审美亦是一种意识形态,不是超越和中立的。

对美的感知不断被时代改写,但始终存在。

早期电影理论是实践性的,这不意味实践在当代或学科化的电影理论中不存在,实践理论仍继续延续。

先提几个名字:匈牙利的巴拉·巴拉兹《可见的人类》:强调了作为视觉艺术的电影阿恩海姆/爱因汉姆《电影作为艺术》最早的专著,也是奠基之作。

它建构性地影响了后来的理论,但反观时它们已经老了。

它们的写作背景:电影默片时代。

戏剧真正的文本是对白或曰剧本,与之对比:电影真正的文本是画面(戴个人的倾向)。

如何定义电影艺术?我一直强调电影是视听艺术,而又认为电影的真正的文本是画面,我是不是在自相矛盾呢?有一点,但我仍坚持这一点。

电影出现时是默片,1927年《爵士歌王》电影开口说话了,声音发展为电影另一套语言系统。

但至今声音在电影中处于边缘、弱势、辅助性的地位,它远不像画面那么丰满、本体性成为电影艺术的建构力量。

我们在这样一个前提下回顾早期电影理论。

巴拉·巴拉兹:“电影太伟大了,它再度使人类变为可见。

”VS康拉德的小说美学:“我首先要让你们看见。

”当然文学的“看到”是形而上的,电影的“看到”是形而下的。

巴拉兹认为印刷术掌控的时代,印刷品湮没了人类形象。

而电影的异军突起改变了这一状况。

开始人们认为电影是技术杂耍,江湖马戏班的新道具。

影视美学彭吉象第一章经典电影美学理论第一节早期电影美学理论(一)电影心理学的出现雨果·闵斯特堡(1863-1917)是德国著名的心理学家,在1916年,出版了《电影:一次心理学研究》,首次从电影心理学的角度论证了电影是一门艺术。

闵斯特堡最大的贡献在于,他从电影的经验感知入手,尤其是从视知觉的生理和心理角度,来分析和解释了电影影像的深度感和运动感,并且提出机械的复制现实不可能成为真正的艺术,并且通过电影和戏剧、摄影的区别,论证了电影确实是一门独立的艺术。

闵斯特堡指出:“我们的美学兴趣集中到这样一点,就是电影通过什么手段来影响观众的心灵。

我们用这种方式来看待电影,起初就凭着这样一种纯粹心理学的兴趣,研究在我们的电影经验中,究竟是哪些本质的东西打动了我们的心灵。

我们现在完全把戏剧理论搁置一边,因为假如从戏剧出发,去寻找电影除了作为逼真的代用品外对戏剧有些什么补充的话,我们就会走进死胡同。

我们应当把电影艺术看'做是完全立足于它自身基础之上的,从而排除所有戏剧的干扰,来分析这种特殊的艺术形式对我们产生效力的心理进程。

”正是出于这样的理论思考,闵斯特堡着重研究了观众对电影影像感知的各个方面,包括深度感、运动感、注意力、记忆和想象、情感等等。

特别是深度感和运动感,可以说是电影影像感知的基础,也可以说是电影(包括后来的电视)所特有的一种全新的艺术知觉形式。

闵斯特堡指出,电影银幕是二维的平面,但观众却在看电影时感受到三维的空间。

"因而,如果把这种图像的平面性当作电影的基本特性,那就没有掌握住它的特性。

这种平面性确实是电影技术构成的一个客观部分,但并不是我们真正看到的电影演出的特征。

在看电影时,我们处在三维空间之中,影片上人物或动物的运动,都立即给予我们以强烈的深度感。

"闵斯特堡强调指出,观众之所以能在二维平面的电影银幕上感受到三维立体的电影空间,除了生理上、视觉上的原因外,很大程度上是由于电影的运动,造成了观众一种独特内心体验,使得观众明明知道图像是平面的,但却不能排除对于深度的实际感受,就是因为电影画面上的各种运动使观众得到了银幕具有纵深感的印象。

电影美学笔记重点总结1电影心理学:①德国雨果观点提出电影影像的运动感和深度感。

②鲁道夫研究电影形象和现实形象的根本区别,贡献表现在对无声电影的实践总结。

2电影文化学:贝拉巴拉兹第一位系统探讨电影文化和电影美学的学者①开创了对电影文化的研究②观众的眼睛和摄影机镜头合一③对电影技术的推崇④电影是群发性的艺术3先锋派电影运动:①格里菲斯:一个国家的诞生》、《党同伐异》贡献a平行剪辑b最后一分钟营救c二元叙事d分段叙事从间接变为剪辑②爱森斯坦:电影发展的第一座高峰开创了思维蒙太奇,贡献主要在叙事蒙太奇4维尔托夫:纪录片大师、电影眼睛派创始人,苏联蒙太奇电影美学流派发展准备5库里肖夫:创造地理学,库里肖夫实验,叙事/艺术/思维6普多夫金:把蒙太奇分五种:对比、平行、隐喻、交差、复现式蒙太奇7现代主义电影:主要指现代主义的美学原则与创作原则,运用到影片创作中的电影流派安东尼《红色沙漠》、费里尼《甜蜜生活》、伯格曼《第七封印》、8新浪潮:是由电影手册派和左岸派构成的9后现代主义电影现象:①是现代主义的一部分,是现代主义在确立和被否定的一种现象②贵族化③不是指某一个人、某一部影片,而是一种新的审美元素广泛存在着《大话西游》10现代主义电影的基本特征:①在主题内容上主要表现现代社会中对自身的存在,其他人关系中所产生的困惑、无助、迷失等探索②人物缺乏鲜明的个性特征和明确的行为目的③事物的发展没有确定的因果关系,偶然性成为决定的因素④叙事过程中常常将叙事元素省略,连成叙事缺省,并形成时间或人物的歧义或多义,含混性特征11后现代主义电影的特征:①无中心:失去自我,消解心中的状态,是后现代社会的一种特有现象,这种对中心原则的消解,进一步表现对既定结构的解构,1996库布里克《大开眼界》②无深度:将中心消解之后,一切都浮出水面,成为没有深度的表面的东西了,罗伯特《阿甘正传》③无原则:当中心已被消解之后一切既定的原则,在历史长河中约定成倍的规则都被淡化了范畴之间类型之间、娱乐与公用之间、艺术与商品之间的边际也随之被消解。

探索对美学本源的认识——解读梅洛庞蒂的哲学经典《眼与

心》

闵洁

【期刊名称】《《上海视觉》》

【年(卷),期】2017(000)002

【摘要】在哲学经典《眼与心》中,基于【艺术现象学】,诠释了“唯有艺术”才能通达真理的观点。

其核心思想在于探索世界与人之间的关系,在人的感知世界中,对于身体与心灵之间的互动,给予了深刻而形象的解析,特别对画家的认知世界,提出了与众不同的见解,并从“本体论”的角度来讨论艺术的本质。

【总页数】4页(P8-11)

【作者】闵洁

【作者单位】[1]上海视觉艺术学院

【正文语种】中文

【中图分类】J204

【相关文献】

1.人类命运共同体之他心的身体现象学分析——梅洛·庞蒂对他心问题的三维解读[J], 崔中良;王慧莉

2.梅洛·庞蒂《眼与心》论绘画的视觉超越 [J], 闵洁

3.可见性之谜——梅洛-庞蒂《眼与心》中关于绘画的哲学思考 [J], 张尧均

4.艺术与知觉的本源——梅洛-庞蒂的《眼与心》解读 [J], 苏宏斌

5.肉身存在论的艺术本质论——对梅洛-庞蒂《眼与心》的解读 [J], 刘连杰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。