训诂学知识训诂的两种形式(体裁)

- 格式:ppt

- 大小:117.50 KB

- 文档页数:85

训诂学名词解释训诂的本义不是“词语解释”的意思,而是先王(尧舜禹汤)的古言古道■【训诂】这个词有狭义和广义两种概念,先分别叙述如下:Ⅰ【“狭义的”训诂】:用通行的话解释古代语言文字或方言的字义(或词义)就叫“训诂”。

“训诂”有一些“具体的方式”以及“常用的术语”,现分别介绍如下:●训诂的具体方式分为以下三类:一“形训”:就是通过文字形体结构的分析来解释字(词)义,即拿词形来解释词义叫做形训。

“六书”中“象形、指事、会意”三类字的字形与意义有直接关系,还有“形声字”的“义符”也可以标示它的意义类别。

因此,分析字形对了解字的本义有重要的作用。

在《说文》中,形训是最基本的训释方式,除直言其义外,其分析字型构造部分,就是形训的范例。

如:△“三合也。

象三合之形。

”△“血,祭所荐牲血也。

从皿,一、象血形。

”△“屮,艸木初生也。

象丨出形,有枝茎也。

古文或以为艸字。

读若彻。

凡屮之属皆从屮。

尹彤说。

丑列切〖注〗臣铉等曰:丨,上下通也,象艸木萌芽,通彻地上也。

”△“木,冒也。

冒地而生。

东方之行。

从屮,下象其根。

凡木之属皆从木。

莫卜切〖注〗徐锴曰:“屮者,木始甲拆,万物皆始於微。

故木从屮。

”二“音训”:用音同或音近的词来解释词义叫做音训。

例如《说文》“天,颠也”;“户,护也”,“旁,溥也”(注:①溥,古读pang,今读pu三声,广大之意,如:溥原。

);又如《释名》:“日,实也,光明盛实也。

”“衣,依也,人所依以蔽寒暑也”。

“房,旁也,室之两旁也”等等。

三“义训”:直接说明词的含义,叫义训。

“义训”又细分为三种(即直训、转训、陈说),现具体叙述如下:⑴直训:用同义词训释谓之直训。

例如:《尔雅•解诂》:“阻、艰,难也。

”又《释言》云:“征、迈,行也”;“靡、罔,无也”。

《说文》:言部云“谛,审也”;“诚,信也”。

《诗•七月》“宵尔索绹”传:“宵,夜;绹,绞也”。

《诗•七月》:“无衣无褐,何以卒岁”?传:“卒,终也。

”《诗•硕鼠》郑玄笺:“硕,大也。

训诂学概念题1、训诂:就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代语言解释古代语言,用普通话解释方言。

2、训诂学:训诂学就是以词义解释为主要研究对象的一门学问。

它通过训诂实践的总结和现存训诂资料的分析归纳,研究训诂的理论和常用的体式、方法、条例,揭示语义系统,推求词语根源,探索语义发展的内部规律,用以指导训诂实践。

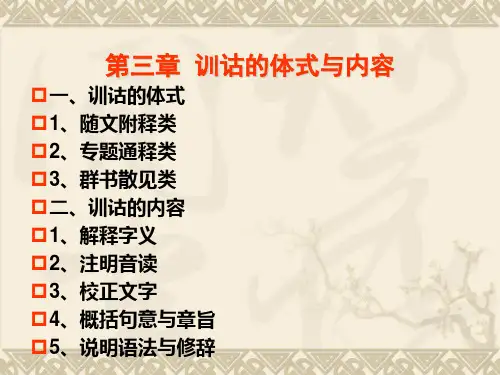

3、训诂体式:训诂的体制和形式。

包括文献正文里的训诂、随文释义的注疏、通释语义的专著和杂考笔记中的训诂。

4、文献正文里的训诂:古代文献中由文献撰写者本人作出的随文释义的训诂材料。

随文释义的注疏: 即驸经的注疏,在经文里插注疏。

通释语义的专著:是全面研究各个词语的含义,融汇贯通,给以准确的简明的解释的专门是释义的书。

杂考笔记中的训诂:散存于杂学、杂考、杂说、杂品、杂纂、杂编之中的训诂资料。

5、诂、训:"诂"和"训"各自单独讲的时候,都是"解释"的意思;连在一起作" 训诂"或"故训"的时候,也是一个同义复词。

如果笼统地讲,"诂"、"训"(包括下文的"传")都可说是"注解之别名",,都是"解释"的意思。

而要找他们的区别,主要是解释的词语类型有不同:"诂"是指解释一般的单音节实词和虚词;"训" 是指解释双音节的联绵词和叠音词。

6、传:《说文》:"传,遽也。

从人,专声","传"的本义为"所以达急速之事"。

引申出"由此达彼"这个意思,又引申出"以语言递达"这个意思,再引申出"递达古今之言语"这个意思,最后引申出"解释古今之言语"这个意思,那么"传"作为训诂体制的名称,它是"解说"、"注解"、"训诂"的意思。

一、什么是训诂?训”和“诂”原是解释词语的两种不同法则。

“训”,许慎《说文解字》:“训,说教也。

”段注:“…说教‟者,说释而教之”。

明梅膺祚《字汇》:“训,释也。

如某字释作某义,顺其义以训之。

” “诂”,《说文》:“诂,训故言也。

从言,古声。

”段注:“训故言者,说释故言以人,是之谓诂。

” 魏张揖《杂字》:“诂者,古今之异言;训者,谓字有意义也。

” 唐孔颖达《毛诗·周南·关睢诂训传疏》:“诂者,古也,古今异言,通之使人知也;训者,道也,道物之形貌以告人也。

……故《尔雅序篇》云:《释诂》、《释言》通古今之字,古与今异言也。

《释训》言形貌也。

” •、“诂”连用,就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。

二、什么是反切?用两个汉字合起来为一个汉字注音,有时单称反或切,是中国传统的一种注音方法。

例如,《广韵》“冬,都宗切”(以下凡不注出处的反切均出自《广韵》), 就是用“都宗”为“冬”注音。

用作反切的两个字,前一个字叫反切上字, 简称切上字或上字, 后一个字叫反切下字,简称切下字或下字。

“冬”是被注音字,所以叫被反切字,简称被切字。

反切原理反切的基本原则是上字与被切字的声母相同,下字与被切字的韵母(包括介音)和声调相同,上下拼合就是被切字的读音。

三、训诂体式:训诂的体制和形式。

包括随文释义的注疏、文献正文里的训诂、通释语义的专著和考订书中的训诂。

四、训诂条例:这里指训诂的体例、义例,或曰训诂的正规形式规范。

训诂条例有三:一曰形训,二曰声训,三曰义训。

五、文献正文里的训诂:古代文献中由文献撰写者本人作出的随文释义的训诂材料。

在甲骨刻辞中就已出现。

陆宗达:《训诂简论》:“存在于周秦正文中的诠释文字,实际就是训诂方法的开端。

”如《左传·宣公十二年》“夫武,定功,戢兵,故止戈为武。

”主要包括解释词语、串讲句意、说明章旨。

笺。

《说文》:“笺,表识书也。

训诂常识训诂常识要点:⼀、什么是训诂⼆、训诂的内容三、训诂的⽅法四、训诂著作形式五、训诂的术语第⼀节什么是训诂⼀、训诂就是对古代⽂献中的各种语⾔现象进⾏解释。

中国传统语⾔学称为“⼩学”(汉代指⽂字学,隋唐以后成为⽂字学、⾳韵学、训诂学的总称)。

“训诂”也叫“训故、诂训、故训”,从语源学的⾓度看,“训、驯、顺”,“古、故、诂”分别同源(⾳近、同,义通)。

训诂⼆字分开说,“训”是以通俗的话来解释词义,⽐如《尔雅·释⽔》:“⼤波为澜,⼩波为沦”。

“诂”是以当代语解释古语或以通⾏语解释⽅⾔。

⽐如《尔雅·释诂》:“乔、嵩、崇,⾼也。

”《⽅⾔》:“党、晓、哲,知也。

楚谓之党,或⽈晓,齐宋之间谓之哲。

”以上是“对⾔”,“散⾔”、“浑⾔”则⽆别。

唐孔颖达《周南·关雎诂训传》正义:“詁訓傳者,注解之別名。

⽑以《爾雅》之作多為釋詩,⽽篇有釋詁、釋訓,故依《爾雅》訓⽽為詩⽴傳。

傳者,傳通其義也。

《爾雅》所釋⼗有九篇,獨云詁訓者,詁者,古也。

古今異⾔,通之使⼈知也。

訓者,道也。

道物之貌以告⼈也。

釋⾔則釋詁之別,故《爾雅》序篇云:釋詁、釋⾔通古今之字,古與今異⾔也。

釋訓⾔形貌也。

然則詁訓者,通古今之異辭,辨物之形貌,則解釋之義盡歸於此。

”⼆、学习训诂学的功⽤1、阅读、教学古⽂△《曹刿论战》:“齐师败绩”。

△《离骚》:“岂予⾝之惮殃兮,恐皇舆之败绩。

”训释:《左传·庄公11年》:“凡师,敌未陈⽈败某师,皆陈⽈战,⼤崩⽈败绩,得俊⽈克,覆(伏兵⽽袭)⽽败之⽈取某师,京师败⽈王师败绩于某。

”《说⽂》:“败,毁也。

从⽁贝。

”⼜“bai,坏也(段注:坏,毁也。

bai与败⾳义同)。

从⾡贝声。

”三国魏正始2年《三体⽯经·左传·僖公28年》:“楚师败ji(从⾡朿声)”《说⽂》:“迹,步处也。

从⾡亦声。

蹟,或从⾜責。

籀⽂迹从朿。

”《说⽂》:“绩,缉也。

从⽷責声。

”《诗·七⽉》:七⽉鸣鴂,⼋⽉载绩。

《训诂学》重点知识讲解1一、训诂的功能:汉代人去读先秦或更早的典籍,已略有困难;而到了唐代,一般人对两汉、先秦的典籍,就更不容易懂了。

所以,在阅读和研究古代文献时,就需要首先扫清文字障碍,减少语言隔阂。

二、“训诂”这两个字连用,始于汉代的《毛诗诂训传》。

唐代的训诂学家孔颖达在《诗经·周南·关雎》的疏中对“训”和“诂”分别作了解释。

他说:诂者,古也。

古今异言,通之使人知也。

三、《毛诗诂训传》,是毛亨为《诗经》所作的传注,简称《毛传》。

“传”是一种发明经典大义的体例。

“春秋三传”有左丘明的《左传》、公羊高的《公羊传》、谷梁赤的《谷梁传》。

毛亨注释《诗经》虽有叙事,但却以解释语言为主,所以叫《毛诗诂训传》。

四、孔颖达的意思是说,诂和训,是解释语言的两个不同的法则:(一)“诂”是解释“异言”的。

所谓“异言”,就是同一事物因时代不同或地域不同而有不同的称呼。

因时而产生的异言,也就是古语。

因地而产生的异言,也就是方言。

对因时而异的古语,用当时的今语去解释;对因地而异的方言,用当时的标准语(雅言)去解释,这就是“诂”。

(二)“训”是道形貌的。

所谓“道形貌,就是对文献语言的具体的含义,进行形象的描绘、说明。

五、近代学者黄侃先生对“诂”、“训”二字的解释,反映了训诂学进一步发展后所具有的新的含义。

‘诂’就是‘故’,‘本来’的意思;‘训’就是‘顺’,‘引申’的意思。

黄侃先生对‘诂训’的解释,说明他已有了词义的系统的观点。

在解释词义的时候,首先要推求它的本义,即可以推溯的最原始或最核心的意义,然后沿着词义发展的线索,找出它不同的引申义。

这样才能完成对一个多义词词义系统的解释。

比如(诗经·大雅·大明),毛亨不把“京”解释作“京师”,而解释作“大”。

他的意思说,“京师”的意思,是从“大”这个本义里引申出来的。

六、训诂学是在发展中经过不同的阶段逐步建立起来的。

那时的训诂方式主要是注释书(包括传、注、疏、笺等)。

训诂学知识训诂的两种形式训诂(或称作文辞)是一门研究古代文学作品的学科,其目的是通过分析、解读和诠释古代文学作品,以期更好地理解和欣赏文学艺术的内涵。

训诂学在不同的时期和地区出现了不同的形式,但可以归纳为两种主要的形式或体裁。

下面我将分别介绍这两种形式。

1.词章训诂:词章训诂是指通过对古代文学作品的文字、词句、章节等细节进行分析和解读,来理解作品的意义和艺术特点。

这种形式的训诂学注重对文字和语言的研究,强调通过细致入微的文本分析,揭示作品的真正含义。

在中国古代,词章训诂以《毛诗》、《诗经》等诗歌作品为主要研究对象。

训诂学家会对其中的每一个字句进行解读,推测作品所表达的思想和情感,以及作者的背景和意图。

通过对古代诗词作品的词章训诂,人们可以探索古代文学的美学和文化内涵。

2.义理训诂:义理训诂是指通过对古代文学作品的思想、道德和价值观进行分析和诠释,来理解作品的哲学、伦理和文化意义。

这种形式的训诂学注重对作品的含义和思想进行研究,强调通过对作品背后的深层意义进行分析,揭示作品所代表的价值观和理念。

在中国古代,义理训诂以《论语》、《道德经》等哲学和伦理经典为主要研究对象。

训诂学家会对其中的每一个章节和思想进行解读,揭示其中的道德原则、人生哲理和社会价值。

通过对古代哲学经典的义理训诂,人们可以理解古代文化的智慧和精神追求。

无论是词章训诂还是义理训诂,都是训诂学的重要形式,各有其研究的重点和方法。

词章训诂注重对文字和语言的研究,通过对细节的解读来揭示作品的意义和艺术特点;而义理训诂则注重对思想和价值观的研究,通过对作品的整体思想进行分析来揭示其中的深层含义。

这两种形式的训诂学相辅相成,可以互相补充,帮助我们更好地理解和欣赏古代文学作品的内涵和意义。

关于训诂的体式、体例、条例、方法和方式——目前训诂学著作中相关问题之比较分析冯玉涛;郭常娟【摘要】目前可以见到的训诂学著作近二十种,其中就训诂体式、训诂体例、训诂条例、训诂方法、训诂方式等常见术语,各家理解不同,表述各异,论述可谓多种多样.只看其中一家似无大碍,互相比较之下就有些混乱了.将常见的十六种训诂学著作的相关内容进行了详细梳理,主要将其中关于训诂体式、条例、方法、方式等之论述加以比较,试着联系相同,比较差异以找出于训诂方法方面较为一致的训诂学论述术语.这种对比分析于训诂学这一学科的进一步发展当有益处.【期刊名称】《华侨大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】9页(P109-117)【关键词】训诂学著作;体式(体例);条例;方法;方式【作者】冯玉涛;郭常娟【作者单位】华侨大学华文学院,福建,厦门,361021;华侨大学华文学院,福建,厦门,361021【正文语种】中文【中图分类】H13一各著作对体式、条例、方法、方式的划分与论述从1980年到2005年间共有十六部以上的训诂学方面著作问世,其中大部分集中在上个世纪80年代,本文以出版时间为序对其中常见的十六本著作逐一列举,并对其中关于训诂体式、体例、方法、方式的论述进行简要的摘述。

(一)1980年的两部著作1.《训诂学要略》,周大璞著,湖北人民出版社出版本书第三、第四章分“随文释义的注释”和“通释语义的专著”两类讲“训诂体式”,从论述看,这里的“体式”指训诂的表现形式,即训诂以什么样的形式出现在人们面前。

第五章讲“训诂条例”,作者未对“条例”一词进行界定,只说:“训诂条例范围很广,这里只重点谈谈释义的方法及其行文的格式,并附带说一说训诂中常见的术语。

”[1]110可见,周先生认为“方法”是“条例”所统属的概念之一,其下的释义方法包括声训、形训、义训。

声训下按作用分为推求语源和说明通假两类,下又列各种不同的方式:利用声符的三种方式(用声母释声子、用声子释声母、用同声母的组相训);说明通假之三种方式(用本字释借字、用借字释本字,用本字的意义释借字)。

一、名词解释1.训诂:就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。

2.训诂学:以词义解释为主要研究对象的一门学问,它通过训诂实践的总结和现存训诂资料的分析归纳,研究训诂的理论和常用的体式、方式、条例,解释语义系统,推求词语根源,探索语义发展的内部规律,用以指导训诂的实践。

3.训诂体式:即训诂的体制和形式。

包括,驸经的注疏、文献正文里的训诂、通释语义的专著和考订书中的训诂。

其中,以注疏和专著为主。

4.疏:兼取疏通与疏记的意思。

是相对“注”而言的,在注的基础上再进一步作注就叫作“疏”。

“疏”是对注的解释。

5.音义:辨音的书叫做音,释义的书叫做义,合起来叫做音义。

音义本以释音释义为本,但也往往从事校勘。

6.章句:章句之名,是离章辨句的省称,是分析古书章节句读的意思。

作为一种注释,章句不像传注类注释那样以解释词义为主,而着重于逐句逐章串讲、分析大意。

二、其他1.注疏的内容(P44~60)(出一段古注疏的文字,要求说出分别是哪种或哪些注疏内容)( 1 .)解释词义( 2 .)串讲文意( 3 .)分析句读( 4 .)校勘文字( 5 .)阐述语法( 6 .)说明修辞手段( 7 .)诠解成语典故( 8 .)考证古音古义( 9 .)叙事考史(10.)记述山川(11.)发凡起例(12.)释义和叙事2.记住随文释义的注疏每一种最著名的著作(P34~43)例如:传,《毛诗故训传》;解,《春秋公羊解诂》何林,《春秋谷梁传集解》范宁;校:《战国策校注》【宋】鲍彪;音义:《经典释文》陆德明(所包含的意义)3.单释语义的专著,根据释义对象又分为几类?并结合后面的知识,记住相关著作的作者。

分为5类。

(1.)总释群书语义的:《尔雅》(秦汉之间的人所作)、《小尔雅》(无撰人名氏)、《释名》【汗】刘熙+刘珍、《广雅》【魏】张揖、《广雅疏证》【清】王念孙、《拾雅》【清】夏味堂、《比雅》【清洪亮吉】、《经籍纂诂》【清】阮元、《故训汇纂》(宗福邦.陈世铙.萧海波)、《转语》【清】戴震、《文始》(章炳麟)、《读书杂志》【清】王念孙、《经义述闻》【清】王引之、《群经评议》+《诸子评议》【清】俞樾(2.)只释一书语义的:《毛诗传义类》【清】陈奂、《说雅》【清】朱骏声、《选雅》【清】程先甲(3.)解释部分词语的:《通俗文》、《训俗文字略》【北齐】颜之推、《恒言录》【清】钱大昕、《通俗编》【清】瞿灏、《常用字训》【晋】殷仲堪、《难字》+《错误字》【魏】张揖、《杂字解故》【魏】周氏、《异字》【梁】朱育、《雅》【宋】陆佃、《尔雅翼》【宋】罗愿、《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》【三国吴】陆玑、《石药尔雅》【唐】梅彪、《本草尔雅》【北宋】、《骈雅》【明】朱谋玮、《叠雅》【清】史梦兰、《别雅》【清】吴玉搢、《辞通》(近人朱起凤)、《果裸转语记》【清】程瑶田、《释大》【清】王念孙、《语助》【元】卢以纬、《虚字说》【清】袁仁林、《助字辨略》【清】刘淇、《经传释词》【清】王引之、《词诠》(杨树达)、《古书虚字集释》(裴学海)、《文言虚字》(吕叔湘)、《虚词历时词典》(何金松)(4.)解释方言的:《方言》【汉】扬雄、《续方言》【清】杭世骏、《新方言》章炳麟、《蜀方言》、《吴下方言考》【清】胡文英(5.)解释少数民族语言或外国语言的:《羌尔雅》+《番尔雅》(已亡佚)、《佛尔雅》【清】周春4.《尔雅》、《方言》、《释名》、《说文解字》四部书的基本情况(1.)《尔雅》传说为周公或孔子及其门人所为作,后经考证,是秦汉之间的人编成的。

《训诂学》训诂的体式复习要点一、解释下列名词(1)训诂体式:训诂的体制和形式。

包括随文释义的注疏、文献正文里的训诂、通释语义的专著和考订书中的训诂。

(2)文献正文里的训诂:古代文献中由文献撰写者本人作出的随文释义的训诂材料。

在甲骨刻辞中就已出现。

陆宗达:《训诂简论》:“存在于周秦正文中的诠释文字,实际就是训诂方法的开端。

”如《左传·宣公十二年》“夫武,定功,戢兵,故止戈为武。

”(3)传:《说文》:“传。

遽也。

”《尔雅·释言》:驲(ri)遽,传也。

”皆所以达急速之事。

引申之凡由此达彼皆曰传。

又引申之,递达古今之言语亦谓之传。

解释古今之言语亦谓之传。

如《春秋》有“三传”,《诗》有《毛诗故训传》、《韩诗内外传》等。

(4)说。

《说文》:“说,说解也。

”即说明解释之意。

引申为用以说解的词语。

如:《墨子》有《经说上》、《经说下》。

《韩非子》有《内储说》、《外储说》等。

(5)解。

《说文》:“解,判也。

”解的本义就是分解、分析。

训诂就是分析语义,所以也叫解。

《管子》有《牧民解》、《形势解》。

《韩非子》有《解老篇》等。

(4)笺。

《说文》:“笺,表识书也。

”即给书表明其意,记识其事。

注书叫笺,从郑玄开始。

它的特点是既解释经义又解释注义。

(6)注。

《说文》:“注,灌也。

”注书也叫注。

贾公彦云:“注者,注义于经下,若水之注物。

”段公裁亦云:“注之云者,引之有所适也。

故解经以明其义曰注”。

(7)释。

《说文》:“释,解也。

”《尔雅》解释古今异言和方俗殊语及事物名称都叫“释”。

后世注书称释的很多。

如:李充的《论语释》、陆德明的《经典释文》等。

(8)诠。

《说文》:“诠,具也。

”即具说事理之意。

《淮南子》有《诠言篇》。

后世注书叫诠。

如;唐李翱的《易诠》,杨树达的《词诠》。

(9)疏。

《说文》:“疏,通也。

”注解叫疏,大概兼取疏通与疏记之意。

实际上是指引为古书旧注所作的阐释或进一步发挥的文字。

(10)义疏。

义疏即疏通其义的意思。