第一章五四文学思潮与运动-bcsfxy

- 格式:ppt

- 大小:529.50 KB

- 文档页数:47

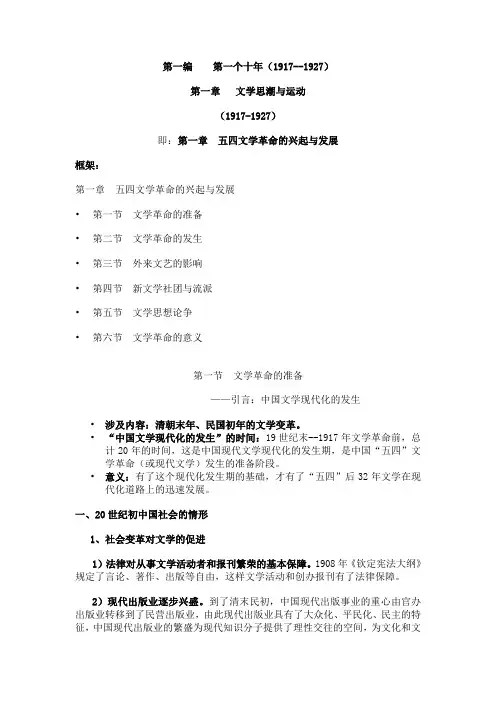

第一编第一个十年(1917--1927)第一章文学思潮与运动(1917-1927)即:第一章五四文学革命的兴起与发展框架:第一章五四文学革命的兴起与发展•第一节文学革命的准备•第二节文学革命的发生•第三节外来文艺的影响•第四节新文学社团与流派•第五节文学思想论争•第六节文学革命的意义第一节文学革命的准备——引言:中国文学现代化的发生•涉及内容:清朝末年、民国初年的文学变革。

•“中国文学现代化的发生”的时间:19世纪末--1917年文学革命前,总计20年的时间,这是中国现代文学现代化的发生期,是中国“五四”文学革命(或现代文学)发生的准备阶段。

•意义:有了这个现代化发生期的基础,才有了“五四”后32年文学在现代化道路上的迅速发展。

一、20世纪初中国社会的情形1、社会变革对文学的促进1)法律对从事文学活动者和报刊繁荣的基本保障。

1908年《钦定宪法大纲》规定了言论、著作、出版等自由,这样文学活动和创办报刊有了法律保障。

2)现代出版业逐步兴盛。

到了清末民初,中国现代出版事业的重心由官办出版业转移到了民营出版业,由此现代出版业具有了大众化、平民化、民主的特征,中国现代出版业的繁盛为现代知识分子提供了理性交往的空间,为文化和文学的普及奠定了传播基础。

3)现代社会分工在文学创作队伍方面率先实现。

随着科举制度的废除,传统知识分子学而优则仕的路子被阻断,社会出现了知识分子为主体的自由撰稿人队伍,出现了职业作家群。

这样知识分子传统地位和角色就发生了转换。

4)大量读者群的培养。

文学平民化、大众化的价值取向,使传统的文学接受主体发生变化,文学成为了民众参与文化的重要工具,在接受与反馈中中国现代文学培养了多样化的读者群。

文学接受队伍扩大。

二、晚清以来的文学观念的变革1中国文学现代化发生期(晚清开始)的观念变革,首先归功于梁启超。

以梁启超为代表的维新派人士,出于启蒙主义宣传的目的,很快注意到西方文学格局的不同,开始为小说和戏剧争取正统的文学地位。

第一个十年(1917--1927)第一章文学思潮与运动(一)一、文学革命的发生与发展1917年1月,胡适在《新青年》第二卷第五号发表《文学改良刍议》,2月,陈独秀在《新青年》第二卷第六号上发表《文学革命论》,这两篇文章,标志着中国古典文学的结束和中国现代文学的起始;它们也标志被后人称为“五四文学革命”的开始。

五四文学革命的先声是晚清以来的文学变革。

19世纪末20世纪初,以康、梁为代表的维新派在从事政治维新的同时,也看到了文学对国民进行思想启蒙的重要性。

严复在1895年中日甲午海战硝烟未尽之时即写下《原强》等文,指出“收大权、练军实”不过是“标”,中国的自强之“本”在于开民智,奋民力,新民德。

而作为维新派宣传家的梁启超,进而看到了文学在国民思想启蒙中的意义,把文学作为唤醒民众愚昧,使之了解变法的一种手段;1898年9月21日“百日维新”失败,梁启超流亡海外,他更清楚地认识到以文学进行思想启蒙的重要性,于次年12月起先后提出“诗界革命”、“文界革命”和“小说界革命”的口号。

“诗界革命”不仅承接了黄遵宪的“我手写我口”的主张,更重要的是要求把诗歌写成具有鼓舞性、激励作用的文字;“文界革命”的根本目的在于以“俗语文体”写“欧西文思”。

梁启超尤其看重小说。

他在1902年11月发表的《论小说与群治之关系》中提出惊人的论断:“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。

”梁启超的文学启蒙主张,在当时引起了广泛的响应,王无生、夏曾佑、狄平子、吴趼人等都表示支持。

1898年,在思想方面亦属于维新派的裘廷梁、陈荣衮也先后发文,明确主张废除文言文,实行白话文,目的同样在于使民众了解变法、支持变法,改变愚昧状态,获得民族自强。

这就是19世纪末20世纪初在中国兴起的启蒙文学思潮,从直接的思想资源上说,五四文学革命正是对此的继承和发展。

从五四文学革命爆发的外部原因上说,则是辛亥革命推翻了在中国延续了两千多年的封建帝制,为中国社会的转型创造了基本条件。

文学思潮与运动第一章文学思潮与运动教学目的掌握这一时期文学思潮与运动的发展脉络教学重点无产阶级文艺思潮与自由主义文艺观教学时间4课时教学步骤一、30年代文艺运动发展的基本线索无产阶级文学与民主主义、自由主义文学的各自发展、演变。

二、革命文学论争和以“左联”为核心的无产阶级文学思潮1、论争:1928年初,应成仿吾之邀相继回国的留日创造社成员李初梨、冯乃超、彭康、朱镜我与郭沫若介绍的李一氓、华汉等主办《文化批判》,同年元旦,蒋光慈、钱杏邨、孟超、杨邨人等组成太阳社,创办《太阳月刊》。

他们在早年的酝酿和讨论的基础上,开始正式倡导无产阶级革命文学。

倡导文章主要有李初梨的《怎样的建设革命文学》,冯乃起的《艺术与社会生活》蒋光慈的《关于革命文学》成仿吾的《从文学革命到革命文学》郭沫若的《英雄树》等。

小资料:现代文学史上围绕着无产阶级革命文学的倡导爆发的一场论战。

1927年第一次国内革命战争失败后,中国革命进入由无产阶级(经过共产党)单独领导的新的历史时期。

参加过第一次国内革命战争的作家如郭沫若、成仿吾等,刚从日本回国的青年作家如冯乃超、李初梨、彭康、朱镜我等,以及在国内从事实际工作的作家如蒋光慈、钱杏邨、阳翰笙等,相继来到上海,聚集在文学岗位上。

面对尖锐复杂的阶级斗争形势,他们对于文学不能适应斗争需要的现状深表不满,急迫地要求用文学作为向反动势力斗争的武器;苏联和西欧各国无产阶级文学运动的活跃,尤其是日本无产阶级文学运动的蓬勃兴起,给予他们很大的影响和启示,在郭沫若等人的积极推动之下,从1928年初前后开始,以创造社和太阳社为主,在他们创办的《创造月刊》、《文化批判》、《太阳月刊》等杂志上,开始了无产阶级革命文学运动的倡导。

革命文学的倡导者的思想当时大多处于由小资产阶级向无产阶级转化的过程中,尚未很好掌握马克思主义理论,存在片面性和绝对化(《太阳》、《我们》等刊物纷纷加入到创造社一方,集中攻击鲁迅是?时代的落伍者?,甚至是?封建余孽??法西斯式?的?二重反革命?)。

第一章文学思潮与运动(一)一、文学革命的发生与发展(1)首先要了解文学革命发生的背景与动因。

通常把1917 年初发生的文学革命看作是一个历史的界碑,以标示古典文学的结束,现代文学的起始。

当今学术界也有人试图将近、现、当代打通,以“20 世纪中国文学”的概念涵盖百年中国文学。

事实上,虽然晚清以来已出现文学变革,如“诗界革命”、“小说界革命”和白话文的提倡,等等,但总体上仍是局限于传统文学内部的结构调整变通,真正有革命意义的突变还是在1917 年文学革命发生之后。

因此,必须大致了解晚清的文学革新运动如何为后起的文学革命做了准备。

有关近、现代文学关系,以及“现代文学”的学科称谓与范围是否应被其他概念所取替等问题,都是有争议的前沿课题,刚开始学习本课程时不一定就展开讨论。

(2)应了解文学革命的背景与直接动因主要是新文化运动。

对新文化运动的性质,有各种解释,注意这里解释为“本质上是企求中国现代化的思想启蒙运动”。

文学革命作为新文化运动的重要组成部分,其性质与导向、成就与局限,都与新文化运动的启蒙宗旨息息相关新文化运动的思想启蒙主要做了两方面工作:一是重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由;二是广泛引进和吸收运用西方文化。

新文化运动立足于“破”而矫枉过正,以对传统文化的批判为主,对西方文化径直急取,有负面影响。

但总的来说,又造成多种文化比较选择的开放活跃的局面,文学革命直接从中获取了动力。

(3)文学革命的发生与发展过程,是本章学习的重点。

作为知识性了解,应注意掌握:以《新青年》为中心而形成的反封建思想文化阵线及主要的代表人物,胡适《文学改良刍议》与陈独秀《文学革命论》的基本内容与历史功绩,白话文运动的提倡与推广过程,林(纾)蔡(元培)之争,与“学衡派”和“甲寅派”的论争。

(4)关于文学革命的性质与意义,可以从文学观念、内容以及语言形式这三方面去评判考察其对于传统文学的彻底革新,理解新文学是如何在文学的世界化与民族化的矛盾对立运动中逐步实现文学的现代化的。

第一编第一个十年文学思潮与运动新文化运动本质上是企求中国现代化的思想启蒙运动,以《新青年》(1915年创刊)为主要阵地,其主编陈独秀提出“人权、平等、自由”的思想,倡导民主与科学精神。

从两方面推进思想启蒙运动:①重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由;②广泛引进和吸收运用西方文化文学革命的过激主义①新文化运动对传统采取猛烈抨击的态度,一时来不及分析传统文化中合理的可供现代转化运用的成分,其目的主要是为了冲破旧垒,开拓新路,显示价值观念的根本改变;②对西方文化径直急取,做整体性歧化选择,并对传统文化采取以批判为主的态度,也带来负面影响,但新文化运动一开始处于受压制状态,不能不立足于“破”而矫枉过正,况且这样的全面开放,为多种文化的比较选择提供了宽阔的余地。

③冲破旧思想的束缚,而采取激烈彻底的姿态,难于认真思考文化转型与选择的复杂性,又来不及充分消化西方文化经验,难免粗疏偏激,也难于接受论争对立面的某些可能合理的意见。

评析文学革命兴起的历史必然性及其深远意义。

作为新文化运动重要组成部分的文学革命,是适应当时以民主和科学为旗帜的思想革命的要求,适应中国文学前进发展的要求而兴起的(复辟,民族工业发展,无产阶级、资产阶级力量增长,封建文学走向尽头――背景)。

以陈独秀为代表的一批深受西方近代思潮影响,有志于社会改革的知识分子,发起和倡导了新文化运动,文学革命作为其重要部分随兴。

文学革命经过激烈的斗争以及创作实践,取得了辉煌的胜利,具有深远的意义。

在思想上,它是历史空前的一场彻底反封建的文化大革命,有力地冲击和扫荡了封建思想,对中国人民的思想大解放,对促进中国社会的进步,都有极重要的影响。

在政治上,为新民主主义革命的到来作了舆论准备,又是其重要内容之一,它对封建思想、封建文学的坚决彻底批判,唤起了许多人的觉醒,对中国革命的思想、干部作了准备。

在文学本身上,它宣告了漫长的中国古典文学的终结,宣告了中国现代文学的诞生,这是划时代的伟大转变。