中国古代帝王谥号谥法全解.

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:5

古代谥号谥法(含谥法表)谥号为中国古代帝王、诸侯(包括朝鲜、越南、泰国、日本君主)、大臣等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号。

赐谥权高度集中于皇帝手中,要取决于“圣裁”。

谥法至迟发轫于商代。

甲骨文中,对当时的帝王均称王,对先王则以“日名”称,如大甲、小甲,而日名则是帝王死后通过占卜而定的祭日(如前面的“甲”),再加上区别字(大、小……)用以区分,后来逐渐把一些溢美之词用作区别字,这就是谥法的开始。

据统计,西汉到清朝末期,历代宗室、百官得谥者共10473人,而明清代两代就有5935人,占总数的57%左右。

帝王的谥号一般是由礼官议定经继位的帝王认可后予以宣布,臣下的谥号则由朝廷赐予。

谥法初起时,只有“美谥”、“平谥”,没有“恶谥”。

善、恶“谥号”则源自西周共和以后,另外还有“私谥”。

谥号的选定根据谥法,谥法规定了一些具有固定涵义的字,供确定谥号时选择。

这些字大致分为下列几类:上谥,即表扬类的谥号,如:“文”,表示具有“经纬天地”的才能或“道德博厚”、“勤学好问”的品德;“康”表示“安乐抚民”;“平”表示“布纲治纪”。

下谥,即批评类的谥号,如:“炀”表示“好内远礼”,“厉”表示“暴慢无亲”、“杀戮无辜”,“荒”表示“好乐怠政”、“外内从乱”等。

中谥,多为同情类的谥号,如:“愍”表示“在国遭忧”,“在国逢难”;“怀”表示“慈仁短折”。

私谥,这是有名望的学者、士大夫死后由其亲戚、门生、故吏为之议定的谥号;“私谥”始于周末,到汉代才盛行起来。

徽号,(皇后之“尊号”即“徽号”。

如清代同治皇帝尊自己的生母那拉氏为“圣母皇太后”,上徽号为“慈禧”。

徽号也可每逢庆典累加,那拉氏的徽号最后积有“慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙”多达16个字,而她的谥号为“孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后”多达二十五个字)先秦时的谥号以用一个字为常,也有用两三个字的。

中国古代皇帝谥号的命名方法,谥号含义大全谥号的历史谥号制度形成,传统说法是西周早期,即《逸周书·谥法解》中提到的周公制谥。

但是近代以来,王国维等根据金文考释得出的结论谥法应当形成于西周中期的恭王、懿王阶段,这一说法现在得到广泛认同。

周王室和春秋战国各国广泛施行谥法制度,直至秦始皇认为谥号有“子议父、臣议君”的嫌疑,因此把它废除了。

直到西汉建立之后又恢复了谥号。

中国古代,皇帝的称呼往往和年号、谥号和庙号联系在一起,比如汉高祖就是庙号,隋炀帝就是谥号,乾隆皇帝就是年号。

一般最早的皇帝谥号用得多,后来庙号多,明清则往往年号更深入人心。

夏商时代的王没有谥号,往往直呼其名,他们的称呼多数用干支,例如太甲、孔甲、盘庚、帝辛,这究竟是排行还是出生年份,现在也众说纷纭,我们还是不要去管他。

谥号是周朝开始有的,但周文王、周武王不是谥号,是自称,昭王穆王开始才是谥号。

所谓谥号,就是用一两个字对一个人的一生做一个概括的评价,算是盖棺定论吧。

象文、武、明、睿、康、景、庄、宣、懿都是好字眼,惠帝都是些平庸的,如汉惠帝、晋惠帝都是没什么能力的,质帝、冲帝、少帝往往是幼年即位而且早死的,厉、灵、炀都含有否定的意思,哀、思也不是好词,但还有点同情的意味,如果末帝、献帝、顺帝,那就是胜利者对失败者的嘲笑了。

另外孙权是个特例,他的谥号是大帝,在中国是绝无仅有的。

谥号是周开始的,除了天子,诸侯、大臣也有谥号,但我这里是专讲皇帝天子的。

秦始皇认为谥号是子议父、臣议君,于是废了谥号,从他这个始皇帝开始,想传二世、三世以至无穷,可惜只传了二世。

汉代开始又实行了。

汉倡导以孝治天下,所有皇帝的谥号都有个孝字,如孝惠、孝文、孝景一直到孝献。

汉献帝是他死去之后曹魏给他加的谥号,他做皇帝的时候没有这个叫法,三国的文艺片里在他做皇帝的时候就把他叫做献帝,那是胡说八道,难道献帝未卜先知,早就知道他会把皇位献出来?按照周礼,天子七庙,也就是天子也只敬七代祖先,但有庙号就一代一代都保留着,没有庙号的,到了一定时间就“亲尽宜毁”,不再保留他的庙,而是把他的神主附在别的庙里。

谥号的解释古代皇帝谥号之解谥(亦作谥) 号,就是王、公、卿、⼤夫( ⾃汉代起则是皇帝、⼤⾂、亲贵、⼠⼤夫) 死后依其⽣前事迹给予的称号。

按传统说法,谥号起始于周,⽐庙号要早⼋百年,⽽谥的范围也不限于帝王。

商代亡国之君是纣王。

纣王姓⼦名⾟,《史记.殷不纪》说: 「帝⼄崩,⼦⾟⽴,是为帝⾟,天下谓之纣。

」在「⾟」前加⼀「帝」字,是后⼈叙史时加添的,并⾮谥号; 「纣」可能是同⼈给他的恶谥。

周代有谥,则确凿⽆疑,第⼀代周王姬发谥武,史称周武王: 武王之⽗姬昌虽未开创周朝,但武王追尊为王、加谥⽇⽂,称周⽂王。

秦朝曾经废谥号。

秦始皇认为,让谥是以⼦( 嗣皇帝)议⽗( 先帝)、以⾂议君; 下议上就是不敬,所以秦朝皇帝⽆谥号( 亦⽆庙号) ,对⼤⾂也不赐谥。

及⾄汉初⼜恢复谥法。

先帝下葬前由礼官议谥,嗣皇帝定谥。

汉代标榜「以孝治天下」,⾃惠帝起,诸帝谥号都有「孝」字,称孝惠帝、孝⽂帝、孝景帝等。

史家叙史作省称,或略去「孝」字,或略去「帝」字,例如「孝惠」、「惠帝」。

庙号、谥号连称时,庙号在前、谥号在后。

例如汉武帝的全称是「世宗孝武皇帝」。

谥号最初⽤⼀个字,后来有两个字的,例如战国时赵武灵王、魏安厘( 僖)王,还有三个字的,例如贞惠⽂⼦; 后世⼜有增字,甚⾄多⾄⼀长句的。

谥号含有褒贬之意,最⾼的褒扬就是⽂、武,还有成、桓、昭、穆、景、明等也是褒字: 厉、幽、畅都是贬字,冲、殇、愍、哀、悼等谥表⽰同情且兼有不同程度的贬意。

按前⼈记载,议谥是在将葬之时。

未死⽽谥的特别例⼦是有的: 楚太⼦弒⽗,谥⽗为灵,岂料其⽗尚未瞑⽬,虽然不能开⼝说话,却急巴巴地睁着眼睛似有所语: 太⼦即改谥为成( 史称楚成王),他这时才瞑⽬。

因为成字⽐灵字要好得多。

另外,卫灵公因卫国发⽣变乱⽽逃亡到邻近的诸侯国,北宫喜与析朱鉏帮助他平乱归国,卫灵公如愿以偿,喜不⾃胜,为了褒奖平乱功⾂。

竟别出⼼裁,⽴即赐北宫喜谥为贞⼦、析朱鉏为成⼦( ⼦是爵位) 。

中国古代谥法简介谥号,指的是古代的帝王、诸侯卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予的一种褒贬善恶的称号。

谥法是给予谥号的标准。

谥号是固定的、被赋予特定涵义的一些字,用来评判死者的美德、恶德等。

这些用来谥号的字,大致可以分为褒善、贬恶、同情三类。

甲、褒善谥号古代褒善谥号,大概有文、武、昭、元、平、桓、康、景惠、宣、成、明、献、穆,凡十四类。

虽然古代帝王的褒善谥号并不一定完全符合其生平事迹与品德修养,但还是能反映出古代帝王政迹的某些实际情况的。

如谥号“文”,有经天纬地的意思,西周奠基者周文王,就是谥“文”。

乙、贬恶谥号古代贬恶的谥号,大致有灵、厉、炀、幽四种。

谥号“灵”,是乱而不损的意思,东周天子周灵王泄心就是谥灵”;谥号“厉”,是杀戮无辜的意思西周天子周厉王胡就是谥“厉”;谥号“炀”,是好内远礼的意思,隋炀帝杨就是谥“炀”;谥号“幽”,是壅遏不通的意思,西周天子姬官涅就是谥“幽”。

丙、同情谥号古代表示同情的谥号有哀、愍、怀、殇、悼等。

谥号哀”,是恭仁短折的意思,东周天子周哀王去疾就是谥“哀”;谥号“愍”,是在国遭忧的意思,春秋鲁国国君鲁愍公启就是谥“愍”;谥号“怀”,是慈仁短折的意思,战国时楚国国君楚怀王芈槐就是谥“怀”;谥号“殇”,是未家短折的意思,东汉和帝少子刘隆就是谥“殇”;谥号“悼”,是恐惧从处的意思,战国时楚国国君楚悼王熊疑就是谥“悼”。

先秦时期的谥号以用一个字为常,但也有用两三个字的。

例如:周文王郑庄公齐景公周贞定王周威烈王周慎靓王赵武灵王秦惠文王秦昭襄王贞惠文子睿圣武公汉代以后,谥号则大多用两个字的,例如:汉孝文帝文终侯(萧何)宣成侯(霍光)昭明太子(萧统)武穆王(岳飞)关于谥号的起源,有人认为起自周文王之后,有人认为起自周孝王之后。

而在周孝王之前,自文王至懿王的王号都是自称的。

谥法刚产生时,赐谥权完全掌握在周王朝手里,天子有谥,诸侯并不全都赐谥。

春秋以后,周室衰微,谥法的垄断也被破坏。

中国古代帝王谥号谥法全解中国古代帝王谥号谥法全解惟周公旦、太公望开嗣王业,建功于牧野,终将葬,乃制谥,遂叙谥法。

谥者,行之迹;号者,功之表;古者有大功,则赐之善号以为称也。

车服者,位之章也。

是以大行受大名,细行受细名。

行出于己,名生于人。

名谓号谥。

民无能名曰神。

不名一善。

靖民则法曰皇。

靖安。

德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王。

民往归之。

立志及众曰公。

志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

赏庆刑威曰君。

能行四者。

从之成群曰君。

民从之。

扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

照临四方曰明。

以明照之。

谮诉不行曰明。

逆知之,故不行。

经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

学勤好问曰文。

不耻下问。

慈惠爱民曰文。

惠以成政。

愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文。

与同升。

绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直。

威彊敌德曰武。

与有德者敌。

克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武。

大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定。

渊源流通曰康。

性无忌。

温柔好乐曰康。

好丰年,勤民事。

安乐抚民曰康。

无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆。

故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

昭德有劳曰昭。

能劳谦。

圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

由义而济曰景。

用义而成。

耆意大虑曰景。

耆,强也。

布义行刚曰景。

以刚行义。

清白守节曰贞。

行清白执志固。

大虑克就曰贞。

能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。

坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定。

克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

能思辩众曰元。

别之,使各有次。

行义说民曰元。

民说其义。

始建国都曰元。

非善之长,何以始之。

主义行德曰元。

以义为主,行德政。

圣善周闻曰宣。

闻,谓所闻善事也。

从秦到清,中国古代各朝皇帝谥号大全古代评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括一个人的生平。

谥号长短字数不定,或一两字,或二十余字。

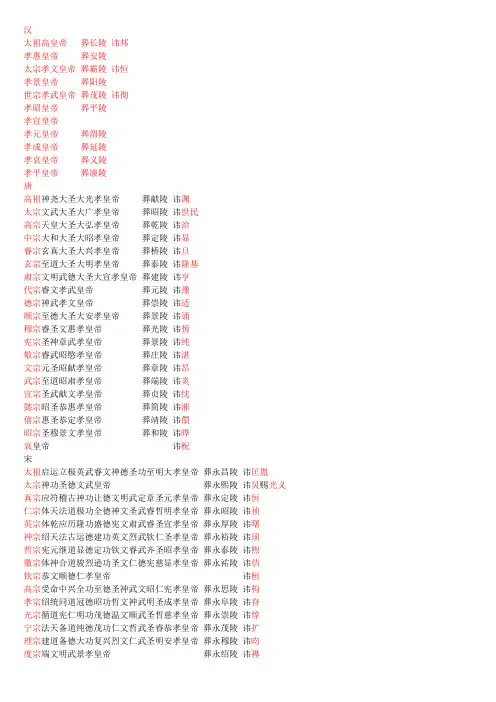

下面是从秦到清,中国古代各朝皇帝谥号大全:秦(秦帝无谥,以世为号)始皇帝讳政二世皇帝讳胡亥西汉刘邦太祖高皇帝刘氏讳邦孝惠皇帝讳盈太宗孝文皇帝讳恒孝景皇帝讳启世宗孝武皇帝讳彻孝昭皇帝讳拂陵中宗孝宣皇帝讳询高宗孝元皇帝讳奭孝成皇帝讳骜孝哀皇帝讳欣孝平皇帝讳衡东汉世祖光武皇帝讳秀显宗孝明皇帝讳庄肃宗孝章皇帝讳炟孝和皇帝讳肇恭宗孝安皇帝讳祜孝顺皇帝讳保孝冲皇帝讳炳孝质皇帝讳缵孝桓皇帝讳志孝灵皇帝讳宏弘农王讳辩孝愍皇帝讳协三国(魏)太祖武皇帝曹氏讳操烈祖明皇帝讳睿(蜀)昭烈皇帝刘氏讳备后主讳禅(吴)武烈皇帝孙氏讳坚大皇帝讳权西晋高祖宣皇帝司马氏讳懿景皇帝讳师文皇帝讳昭武皇帝讳炎孝惠皇帝讳衷孝怀皇帝讳炽孝愍皇帝讳邺东晋元皇帝讳睿明皇帝讳绍显宗成皇帝讳衍康皇帝讳岳孝宗穆皇帝讳聃哀皇帝讳丕废帝讳奕太宗简文皇帝讳昱孝武皇帝讳曜安皇帝讳德宗恭皇帝讳德文南北朝(宋)高祖武皇帝刘氏讳裕少皇帝讳义符太祖文皇帝讳义隆(齐)世祖孝武皇帝讳骏前废帝讳子业太宗明皇帝讳彧废帝讳昱顺皇帝讳准太祖高皇帝萧氏讳道成世祖武皇帝讳赜郁林王讳昭业海陵恭王讳昭文高宗明皇帝讳鸾东昏侯讳宝卷和皇帝讳宝融(梁)高祖武皇帝萧氏讳衍太宗简文皇帝讳纲世祖孝元皇帝讳绎敬皇帝讳方智(陈)高祖武皇帝陈氏讳霸先世祖文皇帝讳蒨废帝讳伯宗高宗孝宣皇帝讳顼后主讳叔宝(北魏)太祖道武皇帝拓跋氏讳珪太宗明元皇帝讳嗣世祖太武皇帝讳焘高宗文成皇帝讳浚显祖献文皇帝讳弘高祖孝文皇帝讳宏世宗宣武皇帝讳恪肃宗孝明皇帝讳诩孝庄皇帝讳子攸前废帝广陵王讳恭孝静皇帝讳善见(北齐)齐高祖神武皇帝高氏讳欢世宗文襄皇帝讳澄显祖文宣皇帝讳洋废帝讳殷孝昭皇帝讳演世祖武成皇帝讳湛后主讳纬幼主讳恒(北周)太祖文皇帝宇文氏讳泰孝闵皇帝讳觉世宗明皇帝讳毓高祖武皇帝讳邕宣皇帝讳赟静皇帝讳衍隋高祖文皇帝杨氏讳坚炀皇帝讳广恭皇帝讳侑唐高祖神尧大圣大光孝皇帝李氏讳渊太宗文武大圣大广孝皇帝讳世民文德顺圣皇后长孙氏高宗天皇大圣大弘孝皇帝讳治则天大圣皇后武氏讳曌中宗大和圣昭孝皇帝讳显睿宗玄真大圣大兴孝皇帝讳旦玄宗至道大圣大明孝皇帝讳隆基肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝讳亨代宗睿文孝武皇帝讳豫德宗神武孝文皇帝讳适顺宗至德大圣大安孝皇帝讳诵宪宗圣神章武孝皇帝讳纯穆宗睿圣文惠孝皇帝讳恒敬宗睿武昭愍孝皇帝讳湛文宗元圣昭献孝皇帝讳昂武宗至道昭肃孝皇帝讳炎宣宗圣武献文孝皇帝讳忱懿宗昭圣恭惠孝皇帝讳漼僖宗惠圣恭定孝皇帝讳儇昭宗圣穆景文孝皇帝讳晔哀皇帝讳柷五代(后梁)太祖神武元圣孝皇帝朱氏讳温末帝讳友贞(后唐)庄宗光圣神闵孝皇帝李氏讳存勖明宗圣德和武钦孝皇帝讳嗣源愍皇帝讳从厚(后晋)高祖圣文章武明德孝皇帝石氏讳敬瑭出帝讳重贵(后汉)高祖睿文圣武昭肃孝皇帝刘氏讳知远隐皇帝讳承佑(后周)太祖圣神恭肃文武孝皇帝郭氏讳威世宗睿武孝文皇帝柴氏讳荣十国—南唐烈祖光文肃武孝高皇帝李氏讳昪元宗明道崇德文宣孝皇帝讳景后主讳煜(祭奠从嘉,默哀)北宋太祖启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝赵氏讳匡胤太宗神功圣德文武皇帝讳炅,初名匡乂,改赐光义真宗应符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝讳恒仁宗体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝讳祯英宗体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝讳曙神宗绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝讳顼哲宗宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝讳煦徽宗体神合道骏烈逊功圣文仁德宪慈显孝皇帝讳佶钦宗恭文顺德仁孝皇帝讳桓南宋高宗受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝讳构孝宗绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝皇帝讳慎光宗循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝讳敦宁宗法天备道纯德茂功仁文哲武圣睿恭孝皇帝讳扩理宗建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝讳昀度宗端文明武景孝皇帝讳祺瀛国公显建国公是永国公昺辽阿保机太祖大圣大明神烈天皇帝耶律氏讳亿字阿保机太宗孝武惠文皇帝讳德光世宗孝和庄宪皇帝讳阮穆宗孝安敬正皇帝讳璟景宗孝成康靖皇帝讳贤圣宗文武大孝宣皇帝讳隆绪兴宗神圣孝章皇帝讳宗真道宗孝文皇帝讳洪基天祚皇帝讳延禧金阿骨打太祖应乾兴运昭德定功仁明庄孝大圣武元皇帝讳旻,本讳阿骨打太宗体元应运世德昭功哲惠仁圣文烈皇帝讳晟景宣帝讳宗峻睿宗立德显仁启圣广运文武简肃皇帝讳宗尧熙宗弘基缵武庄靖孝成皇帝讳亶废帝海陵庶人亮字元功本讳迪古乃世宗光天兴运文德武功圣明仁孝皇帝讳雍显宗体道弘仁英文睿德光孝皇帝讳允恭章宗宪天光运仁文义武神圣英孝皇帝讳璟宣宗继天兴统述道勤仁英武圣孝皇帝讳珣卫绍王讳永济哀宗讳守绪元铁木真太祖法天启运圣武皇帝讳铁木真太宗英文皇帝讳窝阔台宪宗桓肃皇帝讳蒙哥世祖圣德神功文武皇帝讳忽必烈成宗钦明广孝皇帝讳铁穆耳武宗仁惠宣孝皇帝讳海山仁宗圣文钦孝皇帝讳爱育黎拔力八达英宗睿圣文孝皇帝讳硕德八剌泰定皇帝讳也孙铁木儿明宗翼献景孝皇帝讳和世束文宗圣明元孝皇帝讳图帖睦尔宁宗冲圣嗣孝皇帝讳懿璘质班顺帝讳妥欢帖睦尔明太祖开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝朱氏讳元璋恭闵惠皇帝讳允炆成祖启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝讳棣仁宗敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝讳高炽宣宗宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝讳瞻基英宗法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝讳祁镇恭仁康定景皇帝讳祁钰宪宗继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝讳见深孝宗达天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝讳佑堂武宗承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝讳厚照世宗钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝讳厚熜穆宗契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝讳载垕神宗范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝讳翊钧熹宗达天阐道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝讳由校庄烈愍皇帝讳由检清努尔哈赤太祖承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝,姓爱新觉罗氏,讳努尔哈齐。

古代谥号大全

【实用版】

目录

一、谥号的起源及意义

二、谥号的分类

三、古代皇帝谥号的特点

四、谥号的作用与影响

正文

一、谥号的起源及意义

谥号是古代中国对帝王、诸侯、大臣等具有一定地位的人死后给予的一种特殊名号,是封建礼制的重要组成部分。

谥号起源于周朝,除了天子,诸侯、大臣也有谥号。

谥号的主要作用是对一个人的一生做一个概括性的评价,算是盖棺定论。

谥号一般由一两个字组成,用以表彰死者的功过品德。

二、谥号的分类

谥号主要分为上谥、下谥和平谥三类。

1.上谥:表扬类的谥号,如文、武、昭、穆等,表示具有经纬天地的才能或道德博厚、勤学好问的品德。

2.下谥:批评类的谥号,如炀、厉、荒等,表示好内远礼、暴慢无亲、杀戮无辜等负面品质。

3.平谥:表示布纲治纪、安乐抚民等较为中庸的品质。

三、古代皇帝谥号的特点

古代皇帝谥号的特点主要体现在以下几个方面:

1.谥号字数较多,一般为 1-3 个字。

2.谥号寓意丰富,既包括对皇帝生前功过的评价,也包括对其品德的赞扬或批评。

3.谥号有一定的规律,如上谥多为表扬,下谥多为批评,平谥多为中庸。

四、谥号的作用与影响

谥号的作用主要体现在以下几个方面:

1.表彰功过:谥号是对一个人生前事迹和品德的评价,可以表彰其功过。

2.教化作用:谥号的评定和授予过程,可以教育人们忠诚、勤政、爱民等品质。

3.维护权威:谥号的存在有助于维护封建君主的权威,强化等级制度。

古代谥号大全一、谥号的定义和作用谥号是古代帝王、贵族、将军等统治者去世后追赠的尊号,也是对其一生事迹和贡献的表彰。

谥号可以反映一个人在世时的功绩和品德,对于后世对其的评价有着重要的影响。

古代谥号的赋予往往需要经过一系列考核和选择的过程,因此每个谥号背后都有着丰富的文化内涵和历史背景。

二、帝王的谥号1. 夏朝谥号•伏羲:开天辟地、创立文明的祖师•契:夏朝的始祖•后稷:农业的创始人•尧:仁德之君,安邦定国•舜:择人才、明察秋毫的君王•大禹:治水英雄,开创夏朝的伟大君主2. 商朝谥号•盘庚:商朝的始祖•帝乙:奠定商朝基业的君主•帝辛:商朝末代的暴君•纣:最著名的商朝君王,以暴虐而著称3. 周朝谥号•周文王:传说中的周朝开国君主•周武王:在抵御商朝残余势力和联军的战争中取得胜利的君主•周成王:巩固周朝统治,推行宇宙观的君主•周康王:提倡礼乐,推动社会发展的君主•周宣王:修复国家疆域,加强周朝的中央集权4. 秦朝谥号•秦始皇:统一六国,建立统一的中国•嬴政:秦朝末代君王,短暂统治下推行的改革至今影响深远三、其他重要人物的谥号1. 孔子•孔子:大中国思想家、教育家•孔子之仁:强调仁爱、人伦之道的思想家2. 刘备•先主:蜀汉的开国皇帝•文公:儒者称赞刘备的文学才华3. 曹操•武皇帝:在三国时期为政治家和军事家所尊称4. 关羽•此芳存古:英勇且义气仁人的最高赞美四、结语古代谥号是对历史人物的一种尊称和表彰。

每个谥号背后都有着丰富的历史内涵和文化背景。

通过了解谥号,我们可以更加深入地了解古代中国的政治、文化和历史。

希望本文给大家带来了对古代谥号的初步认识和了解。

太祖高皇帝葬长陵讳邦孝惠皇帝葬安陵太宗孝文皇帝葬霸陵讳恒孝景皇帝葬阳陵世宗孝武皇帝葬茂陵讳彻孝昭皇帝葬平陵孝宣皇帝孝元皇帝葬渭陵孝成皇帝葬延陵孝哀皇帝葬义陵孝平皇帝葬康陵唐高祖神尧大圣大光孝皇帝葬献陵讳渊太宗文武大圣大广孝皇帝葬昭陵讳世民高宗天皇大圣大弘孝皇帝葬乾陵讳治中宗大和大圣大昭孝皇帝葬定陵讳显睿宗玄真大圣大兴孝皇帝葬桥陵讳旦玄宗至道大圣大明孝皇帝葬泰陵讳隆基肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝葬建陵讳亨代宗睿文孝武皇帝葬元陵讳豫德宗神武孝文皇帝葬崇陵讳适顺宗至德大圣大安孝皇帝葬景陵讳诵穆宗睿圣文惠孝皇帝葬光陵讳恆宪宗圣神章武孝皇帝葬景陵讳纯敬宗睿武昭愍孝皇帝葬庄陵讳湛文宗元圣昭献孝皇帝葬章陵讳昂武宗至道昭肃孝皇帝葬端陵讳炎宣宗圣武献文孝皇帝葬贞陵讳忱懿宗昭圣恭惠孝皇帝葬简陵讳漼僖宗惠圣恭定孝皇帝葬靖陵讳儇昭宗圣穆景文孝皇帝葬和陵讳晔哀皇帝讳柷宋太祖启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝葬永昌陵讳匡胤太宗神功圣德文武皇帝葬永熙陵讳炅赐光义真宗应符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝葬永定陵讳恒仁宗体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝葬永昭陵讳祯英宗体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝葬永厚陵讳曙神宗绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝葬永裕陵讳顼哲宗宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝葬永泰陵讳煦徽宗体神合道骏烈逊功圣文仁德宪慈显孝皇帝葬永祐陵讳佶钦宗恭文顺德仁孝皇帝讳桓高宗受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝葬永思陵讳构孝宗绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝皇帝葬永阜陵讳昚光宗循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝葬永崇陵讳惇宁宗法天备道纯德茂功仁文哲武圣睿恭孝皇帝葬永茂陵讳扩理宗建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝葬永穆陵讳昀度宗端文明武景孝皇帝葬永绍陵讳禥太祖大圣大明神烈天皇帝葬祖陵讳亿太宗孝武惠文皇帝葬怀陵讳德光世宗孝和庄宪皇帝葬显陵讳阮穆宗孝安敬正皇帝附葬怀陵讳景宗孝成康靖皇帝葬乾陵讳贤圣宗文武大孝宣皇帝葬庆陵讳隆绪兴宗神圣孝章皇帝葬庆陵讳宗真道宗仁圣大孝文皇帝葬庆陵讳洪基天祚皇帝讳延禧金始祖懿宪景元皇帝葬光陵讳函普德帝渊穆玄德皇帝葬熙陵讳乌鲁安帝和靖庆安皇帝葬建陵讳跋海献祖纯烈定昭皇帝葬辉陵讳绥可景祖武惠成襄皇帝葬安陵讳乌古乃世祖神武圣肃皇帝葬永陵讳劾里钵肃宗明睿穆宪皇帝葬泰陵讳颇剌淑穆宗章顺孝平皇帝葬献陵讳盈歌康宗献敏恭简皇帝葬乔陵讳乌雅束太祖应乾兴运昭德定功仁明庄孝大圣武元皇帝葬睿陵讳旻讳阿骨打太宗体元应运世德昭功哲惠仁圣文烈皇帝葬和陵讳晟本讳吴乞买熙宗弘基缵武庄靖孝成皇帝葬思陵讳亶本讳合剌废帝海陵庶人讳亮本讳迪古乃世宗光天兴运文德武功圣明仁孝皇帝葬兴陵讳雍本讳乌禄章宗宪天光运仁文义武神圣英孝皇帝葬道陵讳璟卫绍王讳永济宣宗继天兴统述道勤仁英武圣孝皇帝葬德陵讳珣哀宗讳守绪元太祖法天启运圣武皇帝讳铁木真太宗英文皇帝讳窝阔台定宗简平皇帝讳贵由宪宗桓肃皇帝讳蒙哥世祖圣德神功文武皇帝讳忽必烈成宗钦明广孝皇帝讳铁穆耳武宗仁惠宣孝皇帝讳海山仁宗圣文钦孝皇帝讳爱育黎拔力八达英宗睿圣文孝皇帝讳硕德八剌泰定皇帝讳也孙铁木兒明宗翼献景孝皇帝讳和世 束文宗圣明元孝皇帝讳图帖睦尔宁宗冲圣嗣孝皇帝讳懿璘质班顺帝讳妥欢帖睦尔明太祖开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝葬孝陵讳元璋恭闵惠皇帝讳允炆成祖启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝葬长陵讳棣仁宗敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝葬献陵讳高炽宣宗宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝葬景陵讳瞻基英宗法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝葬裕陵讳祁镇恭仁康定景皇帝讳祁钰宪宗继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝葬茂陵讳见深孝宗达天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝葬泰陵讳祐堂武宗承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝葬康陵讳厚照世宗钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝葬永陵讳厚 @穆宗契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝葬昭陵讳载垕神宗范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝葬庆陵讳翊钧熹宗达天阐道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝葬德陵讳由校庄烈愍皇帝葬思陵讳由检清太祖承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝葬福陵讳努尔哈齐太宗应天兴国弘德彰武宽温仁圣睿孝敬敏昭定隆道显功文皇帝葬昭陵讳皇太极世祖体天隆运定统建极英睿钦文显武大德弘功至仁纯孝章皇帝葬孝陵讳福临圣祖合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁皇帝葬景陵讳玄烨世宗敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝葬泰陵讳胤禛高宗法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武钦明孝慈神圣纯皇帝葬裕陵讳弘历仁宗受天兴运敷化绥猷崇文经武孝恭勤俭端敏英哲睿皇帝葬昌陵讳颙琰宣宗效天符运立中体正至文圣武智勇仁慈俭勤孝敏宽定成皇帝葬慕陵讳旻宁文宗协天翊运执中垂谟懋德振武圣孝渊恭端仁宽敏显皇帝葬定陵讳奕蟭穆宗继天开运受中居正保大定功圣智诚孝信敏恭宽毅皇帝葬惠陵讳载淳德宗同天崇运大中至正经文纬武仁孝睿智端俭宽勤景皇帝葬崇陵讳载湉废帝讳薄仪《逸周书·谥法解第五十四》:周维周公旦、太公望,开嗣王业,建功于牧之野,终将葬,乃制谥。

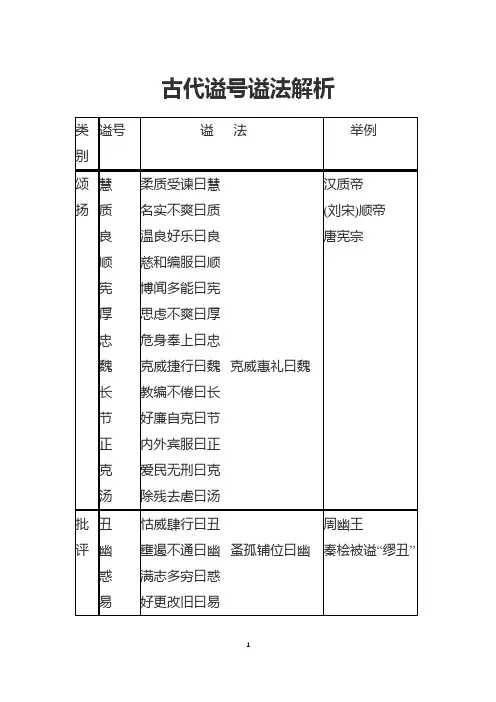

古代谥号谥法解析谥法是国家的荣典,具有极高的荣誉性与资格限制。

在中国古代社会,朝廷赐谥(官谥)的对象为已故帝王、后妃、文武百官与朝廷认为应予特赐之人。

赐谥的第一对象为已故帝王。

帝王是至高无上的,所以其谥号用字也应完美突出,无出其右。

帝王谥号一般由礼官议定,其谥号有严格规定。

明清两代廿八帝(不计溥仪)的谥号开头两字均系“×天”,如明太祖是“开天”,建文帝是“嗣天”,永乐帝是“启天”,自缢景山的崇祯帝是“钦天”;清太祖是“承天”,清太宗是“应天”,顺治帝是“体天”,康熙帝是“合天”等等。

皇帝自以为是真命天子,替天行道,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。

因此,“天”字也就成了帝王谥号中的专用字。

相比之下,明代以前的帝王谥字,并不怎么突出“天”,如唐太宗的谥号是“文武大圣大广孝皇帝”,宋太祖的谥号是“启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝”。

我们知道,周文王、汉武帝、汉宣帝这些称谓,并不是这几位帝王活着的时候已有的,而是他们死了以后,后继的帝王所追赠的“葆荣”。

他们活着时称王称帝称本名,死后才称这类特殊的称号。

这类称号就是谥号。

有关给谥的规定,谓之谥法。

由于帝王死后不再称名号,而只称谥号,这等于给他们更改了一个名字,因此谥法又叫易名礼或更名典。

什么是“谥”?《尔雅·释诂》:“谥,静也。

”疏:“人死将葬,诔列其行而作之也。

”人死则静,也就是盖棺之后来表彰一下死者的生前事迹,简言之则叫盖棺定论。

西汉班固《白虎通义》:“谥之为言行也,引列行之迹也,所以进劝成德,使上务节也。

”引字与列字并举,即言列举,意为列举一个人生前所作所为的重要事迹,给他一个评估。

许慎《说文解字》:“谥,行之迹也。

从言兮皿,阙。

”行之迹,即一生的行迹。

大凡一个人服务于社会,总有种种事迹,在他死后,凭他一生的事迹,好的,予以褒扬;恶的,予以贬责。

这仍然讲的是盖棺定论。

由此看来,所谓谥,就是封建时代在人(主要是帝王)死后,依其生前事迹评定褒贬给予的一种特殊称号。

文化|古代谥法详解

古代,评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚。

比如千古一帝秦始皇,其功绩和过错,不仅难以给出定论,也很难用一句话来概括。

所以,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物,在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,这就是通常意义的谥号,用来高度概括一个历史人物的生平。

谥号制度形成,传统说法是西周早期,即《逸周书·谥法解》中提到的周公制谥。

周王室和春秋战国各国皆施行谥法制度,直至秦始皇认为谥号有“子议父、臣议君”的嫌疑,因此把它废除了。

他认为自己“德兼三皇,功高五帝”,就将“皇”、“帝”连起来开始称“皇帝”。

想从他这个始皇帝开始,传二世、三世以至无穷,可惜只传了二世。

直到西汉建立之后又恢复了谥号。

帝王的谥号,在隋朝以前均为一字或二字,如西汉的皇帝刘盈谥惠帝、刘恒谥文帝、刘启谥景帝,东汉的皇帝刘秀谥光武帝等即是。

但是从唐朝开始,皇帝的谥号字数逐渐增加,例天宝十三年,玄宗李隆基决定将先帝的谥号都改为七个字如李渊为“神尧大圣大光孝皇帝”,李世民为“文武大圣大广孝皇帝”。

唐后各代皇帝的谥号,一般都偏长,其中称冠的清太祖努尔哈赤,谥号竟长达二十五个字“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝”,将美言懿语如此堆积,亦为奇葩。

命谥的用字,有特定的规范,不可随意用字,也不可对立谥之字任意解释。

从最早的经典文献“逸周书,谥法解”开始历朝历代的谥法著述在百种以上,载录谥字约四百个,每个字都有特殊限定的意义。

详见下表。

中国古代谥法周朝周公制谥释义第一部分民无能名曰神。

不名一善。

靖民则法曰皇。

靖安。

德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王。

民往归之。

立志及众曰公。

志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

赏庆刑威曰君。

能行四者。

从之成群曰君。

民从之。

扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

照临四方曰明。

以明照之。

谮诉不行曰明。

逆知之,故不行。

经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

学勤好问曰文。

不耻下问。

慈惠爱民曰文。

惠以成政。

愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文。

与同升。

绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直。

威彊敌德曰武。

与有德者敌。

克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武。

大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定。

渊源流通曰康。

性无忌。

温柔好乐曰康。

好丰年,勤民事。

安乐抚民曰康。

无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆。

故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

昭德有劳曰昭。

能劳谦。

圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

释义第二部分由义而济曰景。

用义而成。

耆意大虑曰景。

耆,强也。

布义行刚曰景。

以刚行义。

清白守节曰贞。

行清白执志固。

大虑克就曰贞。

能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。

坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定。

克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

能思辩众曰元。

别之,使各有次。

行义说民曰元。

民说其义。

始建国都曰元。

非善之长,何以始之。

主义行德曰元。

以义为主,行德政。

圣善周闻曰宣。

闻,谓所闻善事也。

兵甲亟作曰庄。

以数征为严。

叡圉克服曰庄。

通边圉,使能服。

胜敌志强曰庄。

不挠,故胜。

死于原野曰庄。

非严何以死难。

屡征杀伐曰庄。

以严厘之。

武而不遂曰庄。

武功不成。

柔质慈民曰惠。

知其性。

爱民好与曰惠。

与谓施。

中国古代帝王谥号规则神:民无能名皇:靖民则法化合神者帝:德象天地德合天者王:仁义所往公:立志及觽侯:执应八方君:赏庆刑威从之成髃圣:扬善赋简敬宾厚礼明:照临四方谮诉不行果虑果远文:经纬天地道德博闻学勤好问慈惠爱民愍民惠礼赐民爵位德:绥柔士民谏争不威武:刚强直理威强敌德克定祸乱刑民克服夸志多穷成:安民立政康:渊源流通温柔好乐安乐抚民合民安乐穆:布德执义中情见貌昭:容仪恭美昭德有劳圣闻周达平:治而无眚执事有平布纲治纪克定祸乱景:由义而济耆意大虑布义行刚贞:清白守节大虑克就不隐无屈桓:辟土服远克敬动民辟土兼国元:能思辩觽行义说民始建国都主义行德宣:圣善周闻庄:兵甲亟作叡圉克服胜敌志强死于原野屡征杀伐武而不遂惠:柔质慈民爱民好与敬:夙夜警戒合善典法肃:刚德克就执心决断声:不生其国戴:爱民好治典礼不愆伤:未家短折殇:短折不成隐:隐拂不成不显尸国见美坚长知:官人应实悼:肆行劳祀年中早夭恐惧从处荒:凶年无谷外内从乱好乐怠政愍:在国遭忧在国逢傦祸乱方作使民悲伤匡:贞心大度莫:德正应和类:施勤无私爱:啬于赐与忠:危身奉上魏:克威捷行克威惠礼长:教诲不倦直:肇敏行成绍:疏远继位节:好廉自克易:好更改旧克:爱民在刑简:一德不懈平易不訾恭:尊贤贵义敬事供上尊贤敬让既过能改执事坚固爱民长弟执礼御宾芘亲之阙尊贤让善钦:威仪悉备定:大虑静民纯行不爽安民大虑安民法古襄:辟地有德甲冑有劳僖:小心畏忌厘:质渊受谏有罚而还懿:温柔贤善度:心能制义献:聪明叡哲知质有圣孝:五宗安之慈惠爱亲秉德不回协时肇享齐:执心克庄资辅共就顷:甄心动惧敏以敬慎靖:柔德安觽恭己鲜言宽乐令终圉:威德刚武胡:弥年寿考保民耆艾刚:追补前过威:猛以刚果猛以强果强义执正祁:治典不杀考:大虑行节使:治民克尽安:好和不争思:道德纯一大省兆民外内思索追悔前过悫:行见中外誉:状古述今商:昭功宁民夷:克杀秉政安心好静怀:执义扬善慈仁短折丁:述义不克烈:有功安民秉德尊业翼:刚克为伐思虑深远白:外内贞复灵:不勤成名死而志成死见神能乱而不损好祭鬼怪极知鬼神厉:杀戮无辜刺:愎很遂过不思忘爱哀:蚤孤短折恭仁短折躁:好变动民戾:不悔前过幽:壅遏不通蚤孤铺位动祭乱常慧:柔质受谏质:名实不爽良:温良好乐顺:慈和篃服柔贤慈惠宪:博闻多能惑:满志多厚:思虑不爽炀:好内远礼去礼远觽正:内外宾服坚:彰义揜过夸:华言无实抗:逆天虐民缪:名与实爽比:择善而从壮:武而不遂专:好巧自是。

中国古代皇帝谥号的命名方法:谥号含义大全核心提示:谥号亦作“諡号”。

古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。

帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。

一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

谥号亦作'諡号'。

古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。

帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。

一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

《史记.郑世家》:'乃更立昭公弟子亹为君,是为子亹也,无謚号。

'《晋书.礼志下》:'立德济世,挥扬仁风,以登封泰山者七十有四家,其諡号可知者十有四焉。

' 清吴伟业《思陵长公主挽诗》:'諡号千秋定,铭旌百禩彰。

'《文史知识》1984年第1期:'死去的司马光、吕公著被夺去了谥号,活着的吕大防、刘挚、范纯仁和苏轼兄弟先后被贬谪。

'古人对谥号含义的总结:哀:早孤短折曰哀;恭仁短折曰哀;德之不建曰哀;遭难已甚曰哀;处死非义曰哀安:好和不争曰安;兆民宁赖曰安;宽容平和曰安;宽裕和平曰安;所保惟贤曰安;中心宅仁曰安;修己宁民曰安;务德不争曰安;庄敬尽礼曰安;敬而有礼曰安;貌肃辞定曰安;止于义理曰安;恭德不劳曰安;静正不迁曰安;懿恭中礼曰安;凝重合礼曰安;比:择善而从曰比;事君有党曰比成:安民立政曰成;刑民克服曰成;佐相克终曰成;制义克服曰成;礼乐明具曰成;持盈守满曰成;遂物之美曰成;通达强立曰成;经德秉德曰成;民和神福曰成;道兼圣智曰成;夙夜警戒曰成;曲直赴礼曰成;仁化纯被曰成;不忘久要曰成;德备礼乐曰成;德见于行曰成;久道化隆曰成;内德纯备曰成;坤宁化洽曰成诚:纯德合天曰诚;从容中道曰诚;推心御物曰诚;秉德纯一曰诚;明信率下曰诚;肫笃无欺曰诚;实心施惠曰诚冲:幼少在位曰冲;幼少短折曰冲崇:能修其官曰崇纯:中正精粹曰纯;见素抱朴曰纯;安危一心曰纯;志虑忠实曰纯;至诚无息曰纯;内心和一曰纯;治理精粹曰纯慈:视民如子曰慈;爱育必周曰慈;抚柔平恕曰慈刺:不思忘爱曰刺;复狠遂过曰刺;暴戾无亲曰刺;暴慢九卿曰刺;不思安乐曰刺聪:声入心通曰聪;迩言必察曰聪达:质直好义曰达;疏通中理曰达大:则天法尧曰大戴:爱民好治曰戴;典礼不愆曰戴荡:好内远礼曰荡;狂而无据曰荡悼:肆行劳祀曰悼;中年早夭曰悼;恐惧从处曰悼;未中早夭曰悼道:以德化民曰道德:绥柔士民曰德;谏争不威曰德;谋虑不威曰德;贵而好礼曰德;忠和纯备曰德;绥怀来人曰德;强直温柔曰德;勤恤民隐曰德;忠诚上实曰德;辅世长民曰德;宽众忧役曰德;刚塞简廉曰德;惠和纯淑曰德;富贵好礼曰德;功成民用曰德;修文来远曰德;睿智日新曰德;善政养民曰德;尊贤亲亲曰德;仁而有化曰德;忧在进贤曰德;宽栗扰毅曰德;直温强义曰德;谏诤不违曰德;周旋中礼曰德;泽及遐外曰德;懿修罔懈曰德丁:述善不克曰丁;述义不悌曰丁;迷而不悌曰丁鼎:追改前过曰鼎定:大虑静民曰定;安民大虑曰定;纯行不爽曰定;安民法古曰定;纯行不二曰定;追补前过曰定;仁能一众曰定;嗣成武功曰定;践行不爽曰定;审于事情曰定;德操纯固曰定;以劳定国曰定;克绥邦家曰定;静正无为曰定;大应慈仁曰定;义安中外曰定;镇静守度曰定度:心能制义曰度;进退可轨曰度;守法纬民曰度;从容有常曰度;礼仪咨善曰度;宽裕有容曰度;创制垂法曰度;懿徽足式曰度端:守礼执义曰端;圣修式化曰端;严恭莅下曰端;恭己有容曰端;秉心贞静曰端;守礼自重曰端敦:善行不怠曰敦;温仁忠厚曰敦;能记国善曰敦;温仁厚下曰敦;笃亲睦族曰敦;树德纯固曰敦干:犯国之纪曰干刚:追补前过曰刚;强毅果敢曰刚;致果杀敌曰刚;强而能断曰刚;自强不息曰刚;政刑明断曰刚;威强不屈曰刚;强义果敢曰刚高:德覆万物曰高;功德盛大曰高;覆帱同天曰高革:献敏成行曰革公:立志及众曰公恭:尊贤贵义曰恭;敬事供上曰恭;尊贤敬让曰恭;既过能改曰恭;执事坚固曰恭;爱民长弟曰恭;执礼御宾曰恭;芘亲之阙曰恭;尊长让善曰恭;渊源流通曰恭;夙夜敬事曰恭;知过能改曰恭;贤而不伐曰恭;率事以信曰恭;不懈于位曰恭;卑以自牧曰恭;不懈于德曰恭;治典不易曰恭;责难于君曰恭;正德美容曰恭;不懈为德曰恭;正己接物曰恭;昭事不忒曰恭;勤恤民隐曰恭;庄以莅下曰恭;谦和不懈曰恭;逊顺事上曰恭光:功格上下曰光;能绍前业曰光;居上能谦曰光;功烈耿著曰光广:美化及远曰广;所闻能行曰广果:好力致勇曰果;好学近智曰果;临事善断曰果暠:综善典法曰暠和:不刚不柔曰和;推贤让能曰和;柔远能迩曰和;号令悦民曰和;敦睦九族曰和;怀柔胥洽曰和;温厚无苛曰和厚:思虑不爽曰厚;强毅敦朴曰厚;敦仁爱众曰厚胡:弥年寿考曰胡;保民耆艾曰胡;保民畏惧曰胡;怀:执义扬善曰怀;慈仁短折曰怀;慈仁知节曰怀;失位而死曰怀;慈仁哲行曰怀;民思其惠曰怀桓:辟土服远曰桓;克敬勤民曰桓;辟土兼国曰桓;武定四方曰桓;克亟成功曰桓;克敌服远曰桓;能成武志曰桓;壮以有力曰桓;荒:凶年无谷曰荒;外内从乱曰荒;好乐怠政曰荒;昏乱纪度曰荒;从乐不反曰荒;狎侮五常曰荒徽:元德充美曰徽惠:柔质慈民曰惠;爱民好与曰惠;柔质爱课曰惠;柔质受谏曰惠;施勤无私曰惠;慈仁好与曰惠;爱民好学曰惠;宽裕慈仁曰惠;和而不流曰惠;慈哲远识曰惠;能绥四方曰惠;子爱困穷曰惠;俭以厚下曰惠;淑质受谏曰惠;恩能及下曰惠;宽裕不苛曰惠;遗爱在民曰惠;分人以财曰惠;利而不费曰惠;抚字心殷曰惠;兴利裕民曰惠;德威可怀曰惠;泽及万世曰惠;仁恕中存曰惠;慈恩广被曰惠惑:满志多穷曰惑;以欲忘道曰惑;淫溺丧志曰惑;妇言是用曰惑;夸志多穷曰惑基:德性温恭曰基坚:彰义掩过曰坚;磨而不磷曰坚俭:菲薄废礼曰俭;节以制度曰俭;举事有经曰俭简:一德不懈曰简;平易不訾曰简;治典不杀曰简;正直无邪曰简;易从有功曰简;平易无疵曰简;至德临下曰简;仕不躁进曰简;能行直道曰简;执要能固曰简节:好廉自克曰节;不侈情欲曰节;巧而好度曰节;能固所守曰节;谨行节度曰节;躬俭中礼曰节;直道不挠曰节;临义不夺曰节;艰危莫夺曰节介:执一不迁曰介景:由义而济曰景;耆意大虑曰景;布义行刚曰景;致志大图曰景;繇义而成曰景;德行可仰曰景;法义而齐曰景;明照旁周曰景敬:夙夜警戒曰敬;令善典法曰敬;夙夜恭事曰敬;象方益平曰敬;象方益年曰敬;夙兴夜寐曰敬;众方克就曰敬;齐庄中正曰敬;广直勤正曰敬;廉直劲正曰敬;难不忘君曰敬;受命不迁曰敬;畏天爱民曰敬;陈善闭邪曰敬;威仪悉备曰敬;戒尊师傅曰敬;戒惧无违曰敬;小心恭事曰敬;戒慎几微曰敬;肃恭无怠曰敬;齐庄自持曰敬;应事无慢曰敬靖:柔德安众曰靖;恭己鲜言曰靖;宽乐令终曰靖;柔德教众曰靖;柔直考终曰靖;虚己鲜言曰靖;缉熙宥密曰靖;式典安民曰靖;仁敬鲜言曰靖;慎以处位曰靖;政刑不扰曰靖;纲纪肃布曰靖;厚德安贞曰靖;律身恭简曰靖;以德安众曰靖开:信道轻仕曰开凯:中心乐易曰凯康:渊源流通曰康;温柔好乐曰康;安乐抚民曰康;合民安乐曰康;丰年好乐曰康;安乐治民曰康;好乐怠政曰康;能安兆民曰康;俊民用章曰康;久膺多福曰康;寿考且宁曰康;保民迪吉曰康;务德不争曰康;宽裕和平曰康;敬而有礼曰康;保卫社稷曰康;造道自行曰康;动而无妄曰康;温柔好善曰康;思善无逸曰康;温良好学曰康;视履安和曰康考:大虑行节曰考;秉德不回曰考克:爱民在刑曰克;秉义行刚曰克;胜敌得俊曰克;胜己之私曰克;宽:含光得众曰宽;大德包蒙曰宽;御众不近曰宽匡:贞心大度曰匡;以法正国曰匡;辅弼王室曰匡;弥缝灾害曰匡;正君之过曰匡旷:审音知化曰旷类:施勤无私曰类;勤政无私曰类;不忝前哲曰类礼:奉义顺则曰礼;恭俭庄敬曰礼;善自防间曰礼;躬俭中节曰礼;审节而和曰礼;著诚去伪曰礼;纳民轨物曰礼;恭俭合度曰礼;内则克修曰礼理:才理审谛曰理;政平刑肃曰理;措正施行曰理;表章道术曰理;才敏详审曰理;治繁不扰曰理厉:杀戮无辜曰厉;暴虐无亲曰厉;愎狠无礼曰厉;扶邪违正曰厉;长舌阶祸曰厉戾:不悔前过曰戾;不思顺受曰戾;知过不改曰戾良:温良好乐曰良;理顺习善曰良;小心敬事曰良;温敬寡言曰良;孝悌成性曰良;小心敬畏曰良;谋猷归美曰良;竭忠无隐曰良;宅衷易直曰良烈:有功安民曰烈;秉德遵业曰烈;圣功广大曰烈;海外有截曰烈;业成无兢曰烈;光有大功曰烈;戎业有光曰烈;刚正曰烈;宏济生民曰烈;庄以临下曰烈灵:不勤成名曰灵;死而志成曰灵;死见神能曰灵;乱而不损曰灵;好祭鬼神曰灵;极知鬼神曰灵;不遵上命曰灵;德之精明曰灵懋:以德受官曰懋;以功受赏曰密:追补前过曰密;思虑详审曰密闵:慈仁不寿曰闵敏:应事有功曰敏;明作有功曰敏;英断如神曰敏;明达不滞曰敏;闻义必徙曰敏;才猷不滞曰敏;好古不怠曰敏愍:在国遭忧曰愍;在国逢艰曰愍;祸乱方作曰愍;使民民悲伤曰愍;使民折伤曰愍;在国连忧曰愍;佐国逢难曰愍;危身奉上曰愍明:照临四方曰明;谮诉不行曰明;思虑果远曰明;保民耆艾曰明;任贤致远曰明;总集殊异曰明;独见先识曰明;能扬仄陋曰明;察色见情曰明;容义参美曰明;无幽不察曰明;圣能作则曰明;令闻不已曰明;奉若天道曰明;遏恶扬善曰明;视能致远曰明;内治和理曰明;诚身自知曰明;守静知常曰明;至诚先觉曰明;远虑防微曰明;懿行宣著曰明;智能晰理曰明;昭晰群性曰明缪:名与实爽曰缪;伤人蔽贤曰缪;蔽仁伤善曰缪穆:布德执义曰穆;中情见貌曰穆;贤德信修曰穆;德政应和曰穆;敬和在位曰穆;德化肃和曰穆;圣敬有仪曰穆;粹德深远曰穆;肃容持敬曰穆;容仪肃敬曰穆宁:裕以安民曰宁;渊衷湛一曰宁;端重自毖曰宁彭:述而不作曰彭;信而好古曰彭平:治而无眚曰平;执事有制曰平;惠内无德曰平;治而清省曰平;布纲治纪曰平;克定祸乱曰平;理而无责曰平;布德均政曰平;无常无偏曰平;治道如砥曰平;分不求多曰平;政以行辟曰平;推心行恕曰平齐:执心克庄曰齐;资辅共就曰齐;轻輶恭就曰齐;执正克庄曰齐祁:治典不杀曰祁;经典不易曰祁;治定不陂曰祁迁:博物多爱曰迁;良史实录曰迁强:和而不流曰强;中立不倚曰强;守道不变曰强;死不迁情曰强;自胜其心曰强。

谥号大全及解释谥号:帝王、诸侯、卿大夫、大臣,后妃等具有一定社会地位的人死后,朝廷据其生前业绩、道德修养给予一种评判性质的称号以褒贬善恶,相当于一个人的盖棺定论,称为谥或谥号。

上古有号无谥,周初始制谥法,至秦废。

汉复其旧,历代因之,至清止。

帝王的谥号一般由礼官议上。

依据生平业绩,根据谥法拟定谥号,奏请钦定。

根据国学大师王国维等人的考证,谥号制度的形成,应该起源于西周中期的周恭王时期,这种观点也得到学术界的广泛认可。

而在周武王的时候,还没有谥号这一说呢,所以武王不可能是他的谥号,他在生前就已经自称为武王了。

test据说,周公做谥法,每个天子死后,就根据他生前的行为,给他一个代名。

周公旦和姜子牙有大功于周室,死后获谥。

这是谥法之始。

《周礼》说:“小丧赐谥。

”小丧,死后一段时间。

《逸周书·谥法解》:“谥者,行之迹也。

大行受大名,细行受细名。

行出于己,名出于人。

”郑玄注云:"谥者,行之迹也"。

《五经通义》:“有德则谥善,无德则谥恶,故虽君臣可同。

”谥法在秦朝时也曾一度中断。

这是因为秦王赢政于公元221年统一中国后,认为加谥号是“子议父,臣议君”,大逆不道,不可取。

于是下令废除了谥法,自称“始皇帝”。

后世子孙世代相传,即二世、三世皇帝以至无穷,可惜只传了二世。

呃……要不然,我们就能见到像英国“亨利八世”、“爱德华六世”,法国“查理五世”、“路易十三”这样的叫法了。

汉朝搞复古,又开始实行了谥号,汉倡导以孝治天下,除了刘邦外所有皇帝的谥号都有个孝字,如孝惠、孝文、孝景一直到孝献。

汉文帝,汉景帝休养生息的仁政时期,史称“文景之治”。

再如汉武帝,他本名刘彻,庙号“世宗”,谥号“孝武”,全称是“世宗孝武皇帝”,简称“汉武帝”,这也是他留给历史最大的名号,至于说“汉世宗”,很多人就莫名其妙了。

而“汉武大帝”这种莫名其妙地说法只存在于中国电视剧里,中国历史剧的编剧们永远是这么脑洞大开,天马行空,实则没文化。

历代帝王谥号谥法解释概述说明以及解释1. 引言1.1 概述:本文将对历代帝王谥号的谥法进行解释和分析。

帝王谥号是对历任皇帝或王朝创始人的尊称,是中国古代皇帝统治权力的象征之一。

通过研究帝王谥号的含义、来源以及在不同时期的特点,我们可以深入了解古代帝王制度及其变迁。

1.2 文章结构:本文共分为五个部分。

首先,引言部分概述了文章的主要内容和目标。

接下来,在第二部分中,我们将阐述历代帝王谥号的概述,包括其含义和来源,以及不同时期的特点。

然后,在第三部分中,我们将详细解读和分析古代谥法的演变过程,并比较不同朝代谥法的特点。

在第四部分中,我们将探讨一些特殊情况,并给出相应的解释,如同一帝王有多个不同谥号、谥号被收回或更改等问题,并探讨异数字及象征意义在帝王谥号中的体现。

最后,在第五部分中,我们将对历代帝王谥号进行综合评价和总结,并展望未来的研究方向和可能发展趋势。

1.3 目的:本文的目的是对历代帝王谥号进行系统地概述、解释和分析,以揭示古代帝王制度及其演变过程中帝王谥号的意义和作用。

通过了解不同时期的谥法特点以及特殊情况下的解释,我们可以更好地理解古代王朝政权转移和文化传承。

同时,本文还将为今后研究提供一些可能的研究方向,并促进对帝王制度的深入探讨。

以上是“1. 引言”部分内容,旨在大致介绍本文的主要内容、结构以及研究目标。

稍后将进一步展开讨论历代帝王谥号的概述。

2. 历代帝王谥号概述:2.1 帝王谥号的含义帝王谥号是对历代帝王在位期间所取得成就和贡献的一种称号, 通过赐名来表彰帝王的功德和为国家、民族做出的贡献。

2.2 帝王谥号的来源帝王谥号的来源多种多样。

在古代,有些谥号源于帝王本身是哪个世系的子孙,比如"大明孝皇帝";有些根据其德行和治绩来命名,如"仁神明圣显法天皇帝";也有些基于历史上著名人物或经典典籍中授予的尊称,例如用"文武之德共宣扬、法制之楷范融化万方的"。

中国古代帝王谥号谥法全解惟周公旦、太公望开嗣王业,建功于牧野,终将葬,乃制谥,遂叙谥法。

谥者,行之迹;号者,功之表;古者有大功,则赐之善号以为称也。

车服者,位之章也。

是以大行受大名,细行受细名。

行出于己,名生于人。

名谓号谥。

民无能名曰神。

不名一善。

靖民则法曰皇。

靖安。

德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王。

民往归之。

立志及众曰公。

志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

赏庆刑威曰君。

能行四者。

从之成群曰君。

民从之。

扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

照临四方曰明。

以明照之。

谮诉不行曰明。

逆知之,故不行。

经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

学勤好问曰文。

不耻下问。

慈惠爱民曰文。

惠以成政。

愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文。

与同升。

绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直。

威彊敌德曰武。

与有德者敌。

克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武。

大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定。

渊源流通曰康。

性无忌。

温柔好乐曰康。

好丰年,勤民事。

安乐抚民曰康。

无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆。

故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

昭德有劳曰昭。

能劳谦。

圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

由义而济曰景。

用义而成。

耆意大虑曰景。

耆,强也。

布义行刚曰景。

以刚行义。

清白守节曰贞。

行清白执志固。

大虑克就曰贞。

能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。

坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定。

克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

能思辩众曰元。

别之,使各有次。

行义说民曰元。

民说其义。

始建国都曰元。

非善之长,何以始之。

主义行德曰元。

以义为主,行德政。

圣善周闻曰宣。

闻,谓所闻善事也。

兵甲亟作曰庄。

以数征为严。

叡圉克服曰庄。

通边圉,使能服。

胜敌志强曰庄。

不挠,故胜。

死于原野曰庄。

非严何以死难。

屡征杀伐曰庄。

以严厘之。

武而不遂曰庄。

武功不成。

柔质慈民曰惠。

知其性。

爱民好与曰惠。

与谓施。

夙夜警戒曰敬。

敬身思戒。

合善典法曰敬。

非敬何以善之。

刚德克就曰肃。

成其敬使为终。

执心决断曰肃。

言严果。

不生其国曰声。

生于外家。

爱民好治曰戴。

好民治。

典礼不愆曰戴。

无过。

未家短折曰伤。

未家,未娶。

短折不成曰殇。

有知而夭殇。

隐拂不成曰隐。

不以隐括改其性。

不显尸国曰隐。

以闲主国。

见美坚长曰隐。

美过其令。

官人应实曰知。

能官人。

肆行劳祀曰悼。

放心劳于淫祀,言不修德。

年中早夭曰悼。

年不称志。

恐惧从处曰悼。

从处,言险圮。

凶年无谷曰荒。

不务耕稼。

外内从乱曰荒。

家不治,官不治。

好乐怠政曰荒。

淫于声乐,怠于政事。

在国遭忧曰愍。

仍多大丧。

在国逢□曰愍。

兵寇之事。

祸乱方作曰愍。

国无政,动长乱。

使民悲伤曰愍。

苛政贼害。

贞心大度曰匡。

心正而用察少。

德正应和曰莫。

正其德,应其和。

施勤无私曰类。

无私,唯义所在。

果虑果远曰明。

自任多,近于专。

啬于赐与曰爱。

言贪□。

危身奉上曰忠。

险不辞难。

克威捷行曰魏。

有威而敏行。

克威惠礼曰魏。

虽威不逆礼。

教诲不倦曰长。

以道教之。

肇敏行成曰直。

始疾行成,言不深。

疏远继位曰绍。

非其弟过得之。

好廉自克曰节。

自胜其情欲。

好更改旧曰易。

变故改常。

爱民在刑曰克。

道之以政,齐之以法。

除残去虐曰汤。

一德不懈曰简。

一不委曲。

平易不訾曰简。

不信訾毁。

尊贤贵义曰恭。

尊事贤人,宠贵义士。

敬事供上曰恭。

供奉也。

尊贤敬让曰恭。

敬有德,让有功。

既过能改曰恭。

言自知。

执事坚固曰恭。

守正不移。

爱民长弟曰恭。

顺长接弟。

执礼御宾曰恭。

迎待宾也。

芘亲之阙曰恭。

修德以盖之。

尊贤让善曰恭。

不专己善,推于人。

威仪悉备曰钦。

威则可畏,仪则可象。

大虑静民曰定。

思树惠。

纯行不爽曰定。

行一不伤。

安民大虑曰定。

以虑安民。

安民法古曰定。

不失旧意。

辟地有德曰襄。

取之以义。

甲胄有劳曰襄。

亟征伐。

小心畏忌曰僖。

思所当忌。

质渊受谏曰厘。

深故能受。

有罚而还曰厘。

知难而退。

温柔贤善曰懿。

性纯淑。

心能制义曰度。

制事得宜。

聪明叡哲曰献。

有通知之聪。

知质有圣曰献。

有所通而无蔽。

五宗安之曰孝。

五世之宗。

慈惠爱亲曰孝。

周爱族亲。

秉德不回曰孝。

顺于德而不违。

协时肇享曰孝。

协合肇始。

执心克庄曰齐。

能自严。

资辅共就曰齐。

资辅佐而共成。

甄心动惧曰顷。

甄精。

敏以敬慎曰顷。

疾于所慎敬。

柔德安众曰靖。

成众使安。

恭己鲜言曰靖。

恭己正身,少言而中。

宽乐令终曰靖。

性宽乐义,以善自终。

威德刚武曰圉。

御乱患。

弥年寿考曰胡。

久也。

保民耆艾曰胡。

六十曰耆,七十曰艾。

追补前过曰刚。

勤善以补过。

猛以刚果曰威。

猛则少宽。

果,敢行。

猛以彊果曰威。

强甚于刚。

彊义执正曰威。

问正言无邪。

治典不杀曰祁。

秉常不衰。

大虑行节曰考。

言成其节。

治民克尽曰使。

克尽无恩惠。

好和不争曰安。

生而少断。

道德纯一曰思。

道大而德一。

大省兆民曰思。

大亲民而不杀。

外内思索曰思。

言求善。

追悔前过曰思。

思而能改。

行见中外曰悫。

表里如一。

状古述今曰誉。

立言之称。

昭功宁民曰商。

明有功者。

克杀秉政曰夷。

秉政不任贤。

安心好静曰夷。

不爽政。

执义扬善曰怀。

称人之善。

慈仁短折曰怀。

短未六十,折未三十。

述义不克曰丁。

不能成义。

有功安民曰烈。

以武立功。

秉德尊业曰烈。

刚克为伐曰翼。

伐功也。

思虑深远曰翼。

小心翼翼。

外内贞复曰白。

正而复,终始一。

不勤成名曰灵。

任本性,不见贤思齐。

死而志成曰灵。

志事不□命。

死见神能曰灵。

有鬼不为厉。

乱而不损曰灵。

不能以治损乱。

好祭鬼怪曰灵。

渎鬼神不致远。

极知鬼神曰灵。

其智能聪彻。

杀戮无辜曰厉。

愎很遂过曰刺。

去谏曰愎,反是曰很。

不思忘爱曰刺。

忘其爱己者。

蚤孤短折曰哀。

早未知人事。

恭仁短折曰哀。

体恭质仁,功未施。

好变动民曰躁。

数移徙。

不悔前过曰戾。

知而不改。

怙威肆行曰丑。

肆意行威。

壅遏不通曰幽。

弱损不凌。

蚤孤铺位曰幽。

铺位即位而卒。

动祭乱常曰幽。

易神之班。

柔质受谏曰慧。

以虚受人。

名实不爽曰质。

不爽言相应。

温良好乐曰良。

言其人可好可乐。

慈和遍服曰顺。

能使人皆服其慈和。

博闻多能曰宪。

虽多能,不至于大道。

满志多穷曰惑。

自足者必不惑。

思虑不爽曰厚。

不差所思而得。

好内远礼曰炀。

朋淫于家,不奉礼。

去礼远众曰炀。

不率礼,不亲长。

内外宾服曰正。

言以正服之。

彰义掩过曰坚。

明义以盖前过。

华言无实曰夸。

恢诞。

逆天虐民曰抗。

背尊大而逆之。

名与实爽曰缪。

言名美而实伤。

择善而从曰比。

比方善而从之。

好更改旧曰易。

名与实爽曰缪。

思厚不爽曰愿。

贞心大度曰匡。