山海经(图片与原文)word版本

- 格式:ppt

- 大小:4.01 MB

- 文档页数:15

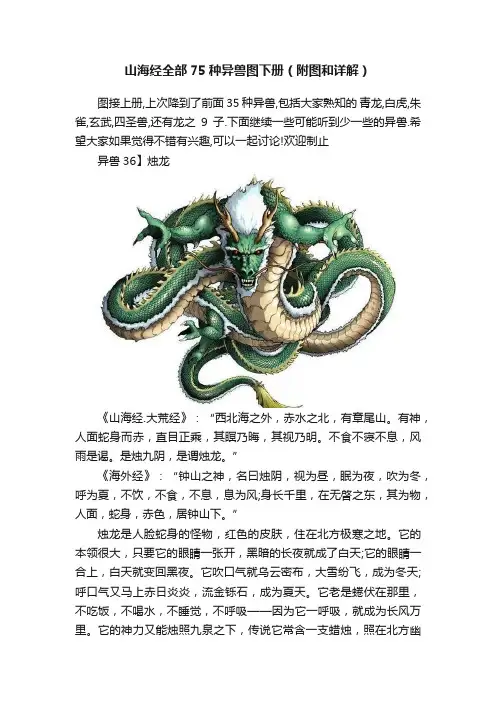

山海经全部75种异兽图下册(附图和详解)图接上册,上次降到了前面35种异兽,包括大家熟知的青龙,白虎,朱雀,玄武,四圣兽,还有龙之9子.下面继续一些可能听到少一些的异兽.希望大家如果觉得不错有兴趣,可以一起讨论!欢迎制止异兽36】烛龙《山海经.大荒经》:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。

有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明。

不食不寝不息,风雨是谒。

是烛九阴,是谓烛龙。

”《海外经》:“钟山之神,名曰烛阴,视为昼,眠为夜,吹为冬,呼为夏,不饮,不食,不息,息为风;身长千里,在无晵之东,其为物,人面,蛇身,赤色,居钟山下。

”烛龙是人脸蛇身的怪物,红色的皮肤,住在北方极寒之地。

它的本领很大,只要它的眼睛一张开,黑暗的长夜就成了白天;它的眼睛一合上,白天就变回黑夜。

它吹口气就乌云密布,大雪纷飞,成为冬天;呼口气又马上赤日炎炎,流金铄石,成为夏天。

它老是蜷伏在那里,不吃饭,不喝水,不睡觉,不呼吸——因为它一呼吸,就成为长风万里。

它的神力又能烛照九泉之下,传说它常含一支蜡烛,照在北方幽黯的天门之中,所以人们又叫它「烛阴」,也写作逴龙。

【异兽37】角端中国神话中的一种独角兽(也有学者将其认为是大熊猫),有时作为艺术形象被做成避邪之物(比如今天河南省的宋陵),古书中这样描述:《上林赋》:“其兽则麒麟、甪端。

”郭璞注:“甪端似貊,角在鼻上,中作弓。

”《陇蜀馀闻》:“甪端,产瓦屋山,不伤人,惟食虎豹。

山僧恒养之,以资卫护。

又近于渠搜发献鼠犬。

人常置其石造像于门,驱邪也。

”【异兽38】陆吾《山海经·西次三经》:“昆仑之丘,是实惟帝之下都。

神陆吾司之。

”【相关神话】陆吾又被称作开明兽,本是黄帝都城昆仑丘的守卫,他把自己化装成老虎的样子,这样便可以获得老虎的威严和力量。

只是不知为何会出现在蜀山的神龙殿之中,而且似乎忘记了原本的职责,只知道单纯的阻挡一切进入神龙殿的人。

陆吾神掌管这“帝之下都”还兼管“天之九部”。

山海经目录南山经卷一西山经卷二北山经卷三东山经卷四中山经卷五海外南经卷六海外西经卷七海外北经卷八海外东经卷九海内南经卷十海内西经卷十一海内北经卷十二海内东经卷十三大荒东经卷十四大荒南经卷十五大荒西经卷十六大荒北经卷十七海内经卷十八第一部分五藏山经卷一南山经南山经之首曰䧿(鹊)山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。

有木焉,其状如榖(ɡòu今音gǔ)而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(xīnɡxīnɡ),食之善走。

丽 (jǐ)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕(jiǎ,或通“蛊”,读gǔ)疾。

又东三百里曰堂庭之山。

多棪(yǎn)木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东四百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑bó tuó,佩之为畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰尙鳥付鳥( chǎng fū),食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青雘huò。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌guàn guàn,佩之不惑。

山海经目录南山经卷一西山经卷二北山经卷三东山经卷四中山经卷五海外南经卷六海外西经卷七海外北经卷八海外东经卷九海内南经卷十海内西经卷十一海内北经卷十二海内东经卷十三大荒东经卷十四大荒南经卷十五大荒西经卷十六大荒北经卷十七海内经卷十八第一部分五藏山经卷一南山经南山经之首曰䧿(鹊)山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。

有木焉,其状如榖(ɡòu今音gǔ)而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(xīnɡxīnɡ),食之善走。

丽 (jǐ)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕(jiǎ,或通“蛊”,读gǔ)疾。

又东三百里曰堂庭之山。

多棪(yǎn)木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东四百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑bó tuó,佩之为畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰尙鳥付鳥( chǎng fū),食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青雘huò。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌guàn guàn,佩之不惑。

山海经目录南山经卷一西山经卷二北山经卷三东山经卷四中山经卷五海外南经卷六海外西经卷七海外北经卷八海外东经卷九海内南经卷十海内西经卷十一海内北经卷十二海内东经卷十三大荒东经卷十四大荒南经卷十五大荒西经卷十六大荒北经卷十七海内经卷十八第一部分五藏山经卷一南山经南山经之首曰䧿(鹊)山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。

有木焉,其状如榖(ɡòu今音gǔ)而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(xīnɡxīnɡ),食之善走。

丽 (jǐ)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕(jiǎ,或通“蛊”,读gǔ)疾。

又东三百里曰堂庭之山。

多棪(yǎn)木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东四百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑bótuó,佩之为畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰尙鳥付鳥( chǎng fū),食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青雘huò。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌guànguàn,佩之不惑。

山海经全文山海经·南山经作者:佚名南山经之首曰鹊山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝馀,食之不饥。

有木焉,其状如榖而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。

丽麂之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕疾。

又东三百里曰堂庭之山。

金棪木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东三百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑,佩之不畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰鵸鵌,食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青[青护-言]。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌,佩之不惑。

英水出焉,南流注于即翼之泽。

其中多赤鱬,其状如鱼而人面,其音如鸳鸯,食之不疥。

又东三百五十里曰箕尾之山,其尾踆于东海,多沙石。

汉水出焉,而南流注于淯,其中多白玉。

凡鹊山之首,自招摇之山以至箕尾之山,凡十山,二千九百五十里,其神状皆鸟身而龙首。

其祠之礼:毛,用一璋玉瘗;糈用稌米,一壁,稻米、白莹为席。

南次二山之首曰柜山,西临流黄,北望诸??,东望长右。

英水出焉,西南流注于赤水。

其中多白玉,多丹粟。

《山海经》山海经全文成书确指说对《山海经》一书记载,最早见于司马迁《史记·大宛传》。

古代典籍中首次明确指出《山海经》的是在西汉刘秀的《上山海经表》中,刘秀认为《山海经》是上古治水的大禹、伯益。

在《吴越春秋》中:禹巡行四渎,与益、夔共谋,行到名山大泽,招其神而问之:山川脉理金玉所有鸟兽昆虫之类,及八方之民族,殊国异域土地里数。

使益疏而记之,命曰《山海经》。

其后,东汉时期的王充、赵晔等也都在其著作中将《山海经》的定为伯益,在流传过程中,经后人增删修改。

明代学者胡应麟《少室山房笔丛》载:战国好奇之士,本《穆天子传》之文与事,而奢侈大博级之,杂傅以汲冢、纪年之异闻,周书、王会之诡物,离骚、天问之遐旨,南华郑花圃之寓言,以成此书。

清朝毕沅在总结前代诸家研究成果的基础上,进而提出《山经》是大禹、伯益创作,《海外经》、《海内经》为秦人所作,《大荒经》则在刘秀修订时产生。

进入二十世纪,又有学者提出《山海经》的是战国时期的邹衍;该学说发端于刘师培,他在《西汉今文学多采邹衍说考》中,根据《墨子》所记神仙家言,亦以齐邦为盛推断,他主张《史记·大宛列传》与《山海经》并提的《禹本纪》疑亦衍书。

另外《山海经》的还有学者认为是墨子的弟子随巢子。

泛指说现今,学术界的讨论的焦点是的北人与南人之争。

北人说中,主要有秦人创作说和中原洛阳人创作说。

顾颉刚在《禹贡全文注释》称,《禹贡》的籍贯同《山经》一样,可能是秦国人。

而郑德坤和日学者小川琢治则认为,《山经》中多对中原地区山川、矿产的记述,从而得出中原洛阳人创作的观点。

南人说中主要有巴、蜀人说,楚人说。

吕子方、蒙文通是巴、蜀人说的代表者。

吕子方以大荒海内多有记载巴、蜀之地的事迹为证据,提出巴、蜀人说。

而蒙文通则认为《海内经》四篇是古蜀国的作品,大荒巴国作品、《五藏山经》和海外四经是接受了巴蜀文化以后的楚国人的作品。

楚人说的代表袁珂先生认为书中所写神话故事与屈原作品《离骚》、《天问》、《九歌》等关系密切,且行文中多用楚地之语,如《海内经》中关于都广之野的记载,播琴一词就是出自楚地,,楚地的人称呼播种为播琴,另《西次三经》中服之使人不厌一句中,厌俗称魇,是四川人说的发梦颠。

山海經 (81)山經·南山經 作者:佚名南山經之首曰鵲山。

其首曰招搖之山,臨於西海之上。

多桂多金玉。

有草焉,其狀如韭而青華,其名曰祝餘,食之不饑。

有木焉,其狀如榖而黑理,其華四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有獸焉,其狀如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。

麗又東三百里曰堂庭之山。

金棪木,多白猿,多水玉,多黃金。

又東三百八十裏曰猨翼之山。

其中多怪獸,水多怪魚。

多白玉,多蝮蟲,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又東三百七十裏曰杻陽之山。

其陽多赤金。

其陰多白金。

有獸焉,其狀如馬而白首,其文如虎而赤尾,其音如謠,其名曰鹿蜀,佩之宜子孫。

怪水出焉,而東流注於憲翼之水。

其中多玄魚,其狀如龜而鳥首虺尾,其名曰旋龜,其音如判木,佩之不聾,可以為底。

又東三百里柢山。

多水,無草木。

有魚焉,其狀如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而復生。

食之無腫疾。

又東三百里曰亶爰之山。

多水,無草木,不可以上。

有獸焉,其狀如狸而有髦,其名曰類,自為牝牡,食者不妒。

又東三百曰基山。

其陽多玉,其陰多怪木。

有獸焉,其狀如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑,佩之為畏。

有鳥焉,其狀如雞而三首、六目、六足、三翼,其名曰鵸鵌,食之無臥。

又東三百里曰青丘之山。

其陽多玉,其陰多青[青護-言]。

有獸焉,其狀如狐而九尾,其音如嬰兒,能食人,食者不蠱。

有鳥焉,其狀如鳩,其音如呵,名曰灌灌,佩之不惑。

英水出焉,南流注於即翼之澤。

其中多赤鱬,其狀如魚而人面,其音如鴛鴦,食之不疥。

又東三百五十裏曰箕尾之山,其尾踆於東海,多沙石。

漢水出焉,而南流注於淯,其中多白玉。

凡鵲山之首,自招搖之山以至箕尾之山,凡十山,二千九百五十裏,其神狀皆鳥身而龍首。

其祠之禮:毛,用一璋玉瘞;糈用稌米,一壁,稻米、白瑩為席。

南次二山之首曰櫃山,西臨流黃,北望諸東南四百五十裏曰長右之山。

無草木,多水。

有獸焉,其狀如禺而四耳,其名長右,其音如吟,見則郡縣大水。

又東三百四十裏曰堯光之山。

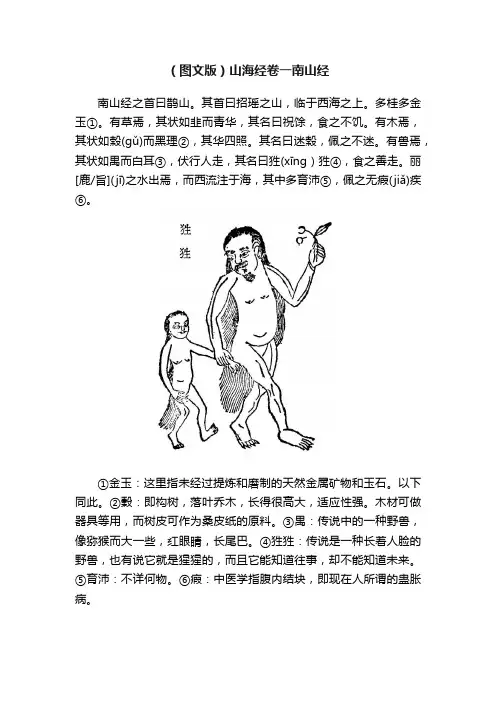

(图文版)山海经卷一南山经南山经之首曰鹊山。

其首曰招瑶之山,临于西海之上。

多桂多金玉①。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝馀,食之不饥。

有木焉,其状如榖(gǔ)而黑理②,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳③,伏行人走,其名曰狌(xīng)狌④,食之善走。

丽[鹿/旨](jī)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛⑤,佩之无瘕(jiǎ)疾⑥。

①金玉:这里指未经过提炼和磨制的天然金属矿物和玉石。

以下同此。

②穀:即构树,落叶乔木,长得很高大,适应性强。

木材可做器具等用,而树皮可作为桑皮纸的原料。

③禺:传说中的一种野兽,像猕猴而大一些,红眼睛,长尾巴。

④狌狌:传说是一种长着人脸的野兽,也有说它就是猩猩的,而且它能知道往事,却不能知道未来。

⑤育沛:不详何物。

⑥瘕:中医学指腹内结块,即现在人所谓的蛊胀病。

又东三百里,曰堂庭之山,多棪(yán)木①,多白猿,多水玉②,多黄金③。

①棪木:一种乔木,结出的果实像苹果,表面红了即可吃。

②水玉:古时也叫做水精,即现在所说的水晶石。

因它莹亮如水,坚硬如玉,所以这样叫。

③黄金:这里指黄色的沙金,不是经过提炼了的纯金。

又东三百八十里,曰猨翼之山,其中多怪兽,水多怪鱼,多白玉,多蝮(fǔ)虫(huǐ)①,多怪蛇,多怪木,不可以上。

①蝮虫:传说中的一种动物,也叫反鼻虫,颜色如同红、白相间的绶带纹理,鼻子上长有针刺,大的一百多斤重。

这里的虫是虺(huǐ)上古的一种毒蛇,不是昆虫之虫。

又东三百七十里,曰杻(niǔ)阳之山,其阳多赤金①,其阴多白金②。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣③,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄龟,其状如龟而鸟首虺(huǐ)尾④,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底⑤。

①赤金:就是上文所说的黄金,指未经提炼过的赤黄色沙金。

②白金:即白银。

这里指未经提炼过的银矿石。

以下同此。

③谣:不用乐器伴奏的歌唱。

原版《山海经》原文《山海经》全文及译文:【原文】:东海之内,北海之隅,有国名曰朝鲜;天毒,其人水居,偎人爱之。

西海之内,流沙之中,有国名曰壑市。

西海之内,流沙之西,有国名曰泛叶。

流沙之西,有鸟山者,三水出焉。

爰有黄金、【王千】瑰、丹货、银铁,皆流于此中。

又有淮山,好水出焉。

流沙之东,黑水之西,有朝云之国、司彘之国。

黄帝妻雷祖,生昌意。

昌意降处若水,生韩流。

韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止,取淖子曰阿女,生帝颛顼。

流沙之东,黑水之间,有山名曰有死之山。

华山青水之东,有山名曰肇山。

有人名曰柏高,柏高上下于此,至于天。

西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。

爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。

鸾鸟自歌,凤鸟自儛,灵寿实华,草木所聚。

爰有百兽,相群爰处。

此草也,冬夏不死。

南海之外,黑水青水之间,有木名曰叵木,若水出焉。

有禺中之国。

有列襄之国。

有灵山,有赤蛇在木上,名曰【左虫右上而右下大】蛇,木食。

有盐长之国。

有人焉鸟首,名曰鸟氏。

有九丘,以水络之:名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。

有木,青叶紫茎,玄华黄实,百仞无枝,有九【木属】,下有九枸,其实如麻,其叶如芒。

大【白皋】爰过,黄帝所为。

有【上穴下契】窳,龙首,是食人。

有青兽,人面,名是曰猩猩。

西南有巴国。

大【白皋】生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照是始为巴人。

有国名曰流黄辛氏,其域中方三百里,其出是尘土。

有巴遂山,渑水出焉。

又有朱卷之国。

有黑蛇,青首,食象。

南方有赣巨人,人面长臂,黑身有毛,反踵,见人笑亦笑,唇蔽其面,因即逃也。

又有黑人,虎首鸟足,两手持蛇,方【馅饣换口】之。

有嬴民,鸟足,有封豕。

有人曰苗民。

有神焉,人首蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维,人主得而飨食之,伯天下。

有鸾鸟自歌,凤鸟自舞。

凤鸟首文曰德,翼文曰顺,膺文曰仁,背文曰义,见则天下和。

又有青兽如菟,名曰【上山下囷】狗,有桂山。

国学书目免费珍藏:《山海经》原文及插图,卷二西山经《山海经》系古代地理类史书,十八卷,撰者不详。

西汉刘歆校书时,有三十四篇,歆并为十八篇;《汉书·艺文志》著录为十三篇;今本为十八卷,计山经五,海经十三。

记大小名山五千三百七十,河流大泽三百馀,动物一百二十七种,异国九十五,所载地理、博物、故事、巫术、神话极为丰富,自古号称奇书,影响深远。

近代玄奇小说《镜花缘》,大部分素材即取自《山海经》。

《山海经》所描绘的世界,似乎是以《中山经》所在区域为中心,四周由南、西、北、东山经所在区域构成的大陆,大陆被海包围着,四海之外又有大陆,再外还有荒远之地。

这反映了周秦时期的地理观,是研究地理学思想史的珍贵材料。

现特为传统文化爱好者呈现《山海经》原文及插图,由于篇幅原因,将分多次分享,喜欢《山海经》的朋友可关注本号,后期陆续更新。

卷二西山经西山经华山之首,曰钱来之山,其上多松,其下多洗石。

有兽焉,其状如羊而马尾,名曰咸羊,其脂可以已腊。

西四十五里,曰松果之山。

濩水出焉,北流注于渭,其中多铜。

有鸟焉,其名曰螐渠,其状如山鸡,黑身赤足,可以已。

又西六十里,曰太华之山,削成而四方,其高五千仞,其广十里,鸟兽莫居。

有蛇焉,名曰肥,六足四翼,见则天下大旱。

又又西八十里,曰小华之山,其木多荆杞,其兽多牜乍牛,其阴多磬石,其阳多琈之玉,鸟多赤鷩,可以御火,其草有萆荔,状如乌韭,而生于石上,亦缘木而生,食之已心痛。

又西八十里,曰符禺之山,其阳多铜,其阴多铁。

其上有木焉,名曰文茎,其实如枣,可以已聋。

其草多条,其状如葵,而赤华黄实,如婴儿舌,食之使人不惑。

符禺之水出焉,而北流注于渭。

其兽多葱聋,其状如羊而赤鬛。

其鸟多民,其状如翠而赤喙,可以御火。

又西六十里,曰石脆之山,其木多棕楠,其草多条,其状如韭,而白华黑实,食之已疥。

其阳多琈之玉,其阴多铜。

灌水出焉,而北流注于禺水。

其中有流赭,以涂牛马无病。

又西七十里,曰英山,其上多杻橿,其阴多铁,其阳多赤金。

《山海经》卷一【南山经】原文:⑴南山经之首曰鹊山。

其首曰招摇之山,临于西海之上,多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之 饥。

有木焉,其状如榖(音谷)而黑理,其华四照,其名曰迷榖,佩之 迷。

有兽焉,其状如禺(音遇)而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(音生),食之善走。

丽(音麂)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕( 音假)疾。

译文:南方第一条山系之首是鹊山。

鹊山的首峰叫招摇山,它雄踞西海之滨,山上有很多桂树,盛产黄金、玉石。

有一种草,它的样孑像韭菜但开着青色的花,名叫祝余,吃了就 会感到饥饿。

有一种树,它的样孑像构树但有树上有黑色的纹理,会发出四射的华光,名叫迷榖,佩戴它的( 枝条、花叶)就 会迷路。

有一种野兽,它的名字叫禺长着白色的耳朵,四肢伏地而行也能人立奔走,它的名字叫狌狌,吃了它就能疾步如飞。

丽水从这里发端,向西流注入海,水中盛产一种名叫育沛的东西,佩戴它就 会长寄生虫。

原文:⑴又东三百里,曰堂庭之山,多棪( 音掩) 木,多白猿,多水玉,多黄金。

译文:( 离开招摇山)再向东三百里,有座堂庭山,山上长着许多多棪木,有许多白猿,盛产水晶和黄金。

原文:⑴又东三百八十里,曰猨( 音猿) 翼之山,其中多怪兽,水多怪鱼,多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木, 可以上。

译文:( 离开堂庭山)再向东三百八十里,有座猨翼山,山中到处是怪兽,水中尽是怪鱼,盛产白玉,蝮蛇毐虫遍布其k ,还有许多怪蛇,和奇怪的树木,(山势险峻)无法攀登。

原文:⑴又东三百七十里,曰杻( 音纽) 阳之山,其阳多赤金,其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜孑孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄龟,其状如龟而鸟首虺(音毁)尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之 聋,可以为底。

译文:( 离开猨翼山)向东三百七十里,有座杻阳山,山南多产赤金,山北多产白金。

有一种兽,它的形状像马,头是白色的,身上的斑纹像老虎但尾巴是赤红的,发出的声音像人在歌唱,它的名字叫鹿蜀,披上它的皮毛(亦有可能是指佩挂鹿蜀的骨头牙齿) 就能孑孙满堂。

(完整版)⼭海经《⼭海经》出处《⼭海经》是中国先秦重要古籍,也是⼀部荒诞不经的奇书。

该书作者不详,现代学者均认为成书并⾮⼀时,作者亦⾮⼀⼈。

《⼭海经》传世版本共计18卷,包括《⼭经》5卷,《海经》13卷,各卷著作年代⽆从定论,其中14卷为战国时作品,4卷为西汉初年作品。

⼭海经内容主要是民间传说中的地理知识,包括⼭川、矿物、民族、物产、药物等。

保存了包括夸⽗逐⽇、⼥娲补天、精卫填海、⼤禹治⽔等相关内容在内的不少脍炙⼈⼝的远古神话传说和寓⾔故事。

《⼭海经》具有⾮凡的⽂献价值,对中国古代历史、地理、⽂化、中外交通、民俗、神话等的研究,均有参考。

其中的矿物记录,更是世界上最早的有关⽂献。

《⼭海经》版本复杂,现可见最早版本为晋郭璞《⼭海经传》。

但《⼭海经》的书名《史记》便有提及,最早收录书⽬的是《汉书·艺⽂志》。

⾄于其真正作者,前⼈有认为是禹、伯益,经西汉刘向、刘歆编校,才形成传世书籍,现多认为,具体成书年代及作者已⽆从确证。

《⼭海经》影响很⼤,也颇受国际汉学界重视,对于它的内容性质古今学者有着不同的认识,如司马迁直⾔其内容“余不敢⾔也”,如鲁迅认为“巫觋、⽅⼠之书”。

现⼤多数学者认为,《⼭海经》是⼀部早期有价值的地理著作。

《⼭海经》编章结构《⼭海经》⼀书的书名,最早见于司马迁《史记·⼤宛传》:“⾄禹本纪、⼭海经所有怪物,余不敢⾔也。

”这表明司马迁读过《⼭海经》。

在司马迁之前,《⼭海经》的书名应当早就已经有了;⽽在更早之前,虽然还没有《⼭海经》的书名,但是《⼭海经》的⽂献资料应该也是早已存在。

在班固《汉书·艺⽂志》中,著录有“《⼭海经》⼗三篇”,并将其列为“数术略”中“形法”类之⾸,但所列仅⽬,内容早佚。

传世《⼭海经》全书篇幅不⼤,不到三万⼆千字,包括《⼭经》和《海经》两⼤部分。

《⼭经》分为《南⼭经》、《西⼭经》、《北⼭经》、《东⼭经》、《中⼭经》5个部分,故《⼭经》⼜称作《五臧⼭经》(或作《五藏⼭经》,臧、藏为古今字)。

(图文版)山海经卷一中山经中山经薄山之首,曰甘枣之山。

共水出焉,而西流注于河。

其上多杻木。

其下有草焉,葵本而杏叶①,黄华而荚(jiá)实②,名曰箨(tuō),可以已瞢(máng)③。

有兽焉,其状如[虫/虫|犬](huì)鼠而文题④,其名曰[嫨能-女](nài),食之已瘿。

①本:草木的根或茎干。

这里指茎干。

②荚:凡草木果实狭长而没有隔膜的,都叫做荚。

③瞢:眼目不明。

④[嫨能-女]鼠:不详何兽。

又东二十里,曰历儿之山,其上多橿,多杤(lǐ)木,是木也,方茎而员叶,黄华而毛,其实如楝(liàn)①,服之不忘。

①楝:楝树,也叫苦楝,落叶乔木,春夏之交开花,淡紫色,核果球形或长圆形,熟时黄色。

木材坚实,易加工,供家具、乐器、建筑、农具等用。

又据古人说捣碎楝树的子实可以洗衣,而服食它可以益肾。

又东十五里,曰渠猪之山,其上多竹。

渠猪之水出焉,而南流注于河。

其中是多豪鱼,状如鲔(Wěi),赤喙尾赤羽,可以已白癣(xuǎn)①。

①癣:皮肤感染真菌后引起的一种疾病,有好多种。

又东三十五里,曰葱聋之山,其中多大谷,是多白垩(è),黑、青、黄垩。

又东十五里,曰涹(wō)山,其上多赤铜,其阴多铁。

又东七十里,曰脱扈之山。

有草焉,其状如葵叶而赤华,荚实,实如棕荚,名曰植楮(chú),可以已癙(shǔ)①,食之不眯(mì)②。

①癙:忧病。

②眯:梦魇(yǎn)。

梦魇就是人在睡梦中遇见可怕的事而呻吟、惊叫。

又东二十里,曰金星之山,多天婴①,其状如龙骨②,可以已痤(cuó)③。

①天婴:不详何种植物。

②龙骨:据古人讲,在山岩河岸的土穴中常有死龙的脱骨,而生长在这种地方的植物就叫龙骨。

③痤:即痤疮,一种皮肤病。

又东七十里,曰泰威之山。

其中有谷曰枭谷,其中多铁。

又东十五里,曰橿谷之山,其中多赤铜。

又东百二十里,曰吴林之山,其中多葌(jiān)草①。

山海经目录南山经卷一西山经卷二北山经卷三东山经卷四中山经卷五海外南经卷六海外西经卷七海外北经卷八海外东经卷九海内南经卷十海内西经卷十一海内北经卷十二海内东经卷十三大荒东经卷十四大荒南经卷十五大荒西经卷十六大荒北经卷十七海内经卷十八第一部分五藏山经卷一南山经南山经之首曰䧿(鹊)山。

其首曰招摇之山,临于西海之上。

多桂,多金玉。

有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。

有木焉,其状如榖(ɡòu今音gǔ)而黑理,其华四照。

其名曰迷榖,佩之不迷。

有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌(xīnɡxīnɡ),食之善走。

丽 (jǐ)之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕(jiǎ,或通“蛊”,读gǔ)疾。

又东三百里曰堂庭之山。

多棪(yǎn)木,多白猿,多水玉,多黄金。

又东三百八十里曰猨翼之山。

其中多怪兽,水多怪鱼。

多白玉,多蝮虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。

又东三百七十里曰杻阳之山。

其阳多赤金。

其阴多白金。

有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。

怪水出焉,而东流注于宪翼之水。

其中多玄鱼,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。

又东三百里柢山。

多水,无草木。

有鱼焉,其状如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而复生。

食之无肿疾。

又东四百里曰亶爰之山。

多水,无草木,不可以上。

有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。

又东三百曰基山。

其阳多玉,其阴多怪木。

有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑bó tuó,佩之为畏。

有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰尙鳥付鳥( chǎng fū),食之无卧。

又东三百里曰青丘之山。

其阳多玉,其阴多青雘huò。

有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。

有鸟焉,其状如鸠,其音如呵,名曰灌灌guàn guàn,佩之不惑。