Sonogashira偶联反应机理

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:1

Sonogashira-Hagihara偶联反应是一种重要的有机合成反应,广泛应用于天然产物合成、药物合成和材料化学领域。

该反应是由日本化学家Kenkichi Sonogashira和Nobutaka Hagihara在1970年代首次提出并发展起来的,因此得名Sonogashira-Hagihara偶联反应。

1. 反应原理Sonogashira-Hagihara偶联反应是一种重要的C-C键形成反应,通常利用芳香卤化物与末端炔基化合物在钯催化下发生偶联反应。

反应的机理主要包括以下几个步骤:1)钯催化的还原2)卤代烃与钯配合物的形成3)炔基钯与卤代烃的反应4)羰基环与阴离子的反应5)陽離子與正離子離子的再結合2. 反应条件Sonogashira-Hagihara偶联反应的反应条件相对温和,一般在室温至80摄氏度下进行。

常用的催化剂包括钯基化合物,溶剂通常选择常用的有机溶剂如二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)等。

反应的pH值常常需要控制在中性或微碱性条件下。

反应中还需要加入碱剂如碳酸钠或碳酸钾来促进反应的进行。

3. 应用领域Sonogashira-Hagihara偶联反应在天然产物合成、药物合成和材料化学领域有着广泛的应用。

在天然产物合成中,该反应可以用来构建具有特定生物活性的分子骨架,从而合成出具有潜在药用价值的化合物。

在药物合成领域,Sonogashira-Hagihara偶联反应可以用来构建药物分子中的关键骨架,提高合成效率。

在材料化学领域,该反应可以用来制备具有特定功能的有机材料,如光电材料、液晶材料等。

4. 反应的优势Sonogashira-Hagihara偶联反应具有许多优势,包括反应条件温和,催化剂选择范围广泛,底物适用性好等。

该反应还可以实现对手性合成物的构建,具有较高的化学产率和反应选择性。

在有机合成领域,Sonogashira-Hagihara偶联反应被认为是一种重要的C-C键形成反应。

sonogashira偶联反应公式

Sonogashira偶联反应是一种有机化学反应,通常用于合成芳香化合物。

这种反应以钯催化剂为基础,将芳香化合物中的卤素和炔烃在存在催化剂的情况下,相互偶联生成新的化合物。

Sonogashira偶联反应的公式为Ar-X + R-C≡C-R' → Ar-C≡C-R' + HX。

其中,Ar代表芳香环,X代表卤素,R和R'代表烃基。

Sonogashira偶联反应有许多实际应用,例如天然产物合成和药物开发。

其反应具有高度可控性和选择性,常常可以在常温下进行,因此很方便进行。

与大多数有机化学反应一样, Sonogashira偶联反应有其优点和局限性。

该反应可以制备具有芳香味和类似于橡胶的原料,从而广泛应用于化学工业中。

然而,这种反应需要高昂的催化剂成本,同时废弃的化学品也需要妥善处理。

此外,由于催化剂的毒性,该反应也受到环境和人类健康的关注。

总之,Sonogashira偶联反应是一种重要的有机化学反应,能够用于合成各种有机化合物。

虽然该反应具有高度可控性和选择性,但也需要考虑其成本、废弃物处理和环境及健康问题等方面。

第1章纳米过渡金属催化有机反应的进展纳米金属粒子一般是指1~50nm尺寸的粒子,在这个尺度内,其形状以及大小对该金属的性能有显著的影响。

其颗粒越小,分布于表面的原子越多。

有报道表明,当纳米粒子的直径为10nm时,有大约10%的原子在粒子表面,而当纳米粒子的直径小于1nm时,则100%的原子都在粒子的表面,这使其成为一种高活性的金属形态。

[1]因而,过渡金属纳米粒子用于催化有机反应近年来在国际上引起了极大的兴趣。

[2-6]近年来,各种形状或尺寸的纳米材料相继被制备出来,它们所具有的特殊性质,为催化剂的发展提供了新的思路。

纳米催化剂可通过化学、物理等方法进行制备。

无论采用何种方法,制备的纳米粒子都必须达到如下要求: 1)粒子形状、粒径及粒度分布可控;2)粒子不易团聚;3)易于收集;4)产率高。

纳米粒子由于其大小位于纳米级尺度,因此表现出了宏观物质不具备或在宏观物质中可被忽略的一些物理效应,例如:表面效应、量子尺寸效应、体积效应以及宏观量子隧道效应等。

纳米催化剂的表面原子的排列方式以及纳米粒子的晶态结构和形状对其催化作用有显著影响。

由于表面效应使得纳米催化材料的比表面积大、表面能高、晶内扩散通道短、表面催化活性位多,同时由于反应条件温和、催化性能优异而且易于与反应产物分离,具有高活性和高选择性,因此相对于常规催化剂而言,纳米催化剂在催化领域有着更为广阔的应用前景[7]。

加之反应结束后纳米粒子可以回收而且依然保持催化活性,所以可以重复使用,且其制作过程不污染环境,是一种环境友好的催化剂,从而具有常规催化剂所无法比拟的优点。

国际上已把纳米催化剂称为第四代催化剂[7]。

1.1纳米过渡金属催化剂的一般制备和稳定方法1.1.1 纳米过渡金属催化剂的一般制备方法过渡金属纳米粒子一般可由如下方法制备[8,9]:溶胶-凝胶法、浸渍法、微乳液法、离子交换法、水解法、等离子体法、微波合成法;金属盐的化学还原;零价金属配合物的热、光以及超声化学分解;有机金属化合物配体还原;气相沉积;以及高价金属的电化学还原等。

Sonogashira cross-coupling reaction with 4-[18F]fluoroiodobenzenefor rapid 18F-labelling of peptidesSUPPLEMENTARY INFORMATIONJenilee D. Way, Cody Bergman, and Frank Wuest **Department of Oncology, University of Alberta, 11560 University Ave,Edmonton AB, T6G 1Z2, CanadaExperimental SectionMaterials and InstrumentationAll chemicals used, with the exception of water were obtained from Sigma-Aldrich ®, with the quality of some reagents as follows: copper(I) iodide of trace metal grade and the acetonitrile (CH 3CN) over molecular sieves (H 2O ≤0.01%), ≥99.8% (GC). Water was obtained from a Barnstead Nanopure water filtration system (Barnstead Diamond Nanopure pack organic free RO/DIS). High performance liquid chromatography (HPLC) purification and analysis of the 18F-radiolabelled products were performed using a Phenomenex LUNA ®C18(2) column (100 Å, 250 x 10 mm, 10 m) using gradient elution specific to the given compound (Gilson 321 pump, 171 diode array detector, Berthold Technologies Herm LC). Quality control analysis were performed on a PhenomenexLuna ®10u C18(2) column (100 Å, 250 x 4.60 mm) (Shimadzu DGU-20A, LC-20AT, SPD-M20A, CBM-20A, SIL-20A HT, Raytest Ramona Star). Radio-TLC were performed using either EMD Merck F254 silica gel 60 aluminum backed thin layer chromatography (TLC) plates or Analtech RP18 with UV254 aluminum backed TLC plates (Bioscan AR-2000). Quantification of radioactive samples during chemistry was achieved using a Biodex ATOMLAB™ 400 dose calibrator.Centrifugation of non-radioactive samples was achieved with a Hettich Zentrifugen Rotina 35R, whereas 18F-radiolabelled samples were centrifuged on a Fisher Scientific Mini Centrifuge. Reactions parameters were screened using an Eppendorf Thermomixer R and an IKAMAG ® Ret-G Stir plate with an oil bath. Final formulation of the final 18F-radiolabelled products for animal injection were done using glassware kept in an Isotemp Vacuum Oven Model 285A and a rotary evaporator of a Buchi HB 140 Rotavpor-M with a Fisher Maxima C Plus Model M8C pump. High resolution Mass Spectroscopy was achieved with an Agilent Technologies 6220 oaTOF.Electronic Supplementary Material (ESI)for ChemComm.This journal is ©The Royal Society of Chemistry 2015General protocol for resin synthesis of propargylglycine-bombesin derivative (1). Peptide 1was prepared as per Richter et al.1with the N-terminus of the peptide containing the L-propargylglycine moiety. This peptide coupling was performed using solid-phase peptide synthesis (SPPS) on a Syro I (MultiSynTech/Biotage).General protocol for resin synthesis of cysteine-containing peptide derivative(3). Peptide 3was prepared as per Richter et al.1,with the N-terminus of the peptide containing the L-propargylglycine moiety and the cysteine moeity. This peptide coupling was performed using solid-phase peptide synthesis (SPPS) on a Syro I (MultiSynTech/Biotage).General protocol for the manual in-solution synthesis of [19F]2. To an Eppendorf Lobind 2.0 mL eppendorf tube, propargylglycine modified bombesin derivative 1 (3 mg) was added along with copper(I) iodide (3 mg), triethlyamine (300 μL) and PdCl2(PPh3)2 (3 mg). Next, water (400 μL) and DMF (300 μL) were added along with a commerically available [19F]FIB (10 μL). The mixture was then allowed to react in a thermoshaker for 60 min at 55 °C. Upon reaction completion, 2N hydrochloric acid (HCl, 1 mL) was added and the reaction mixture was centrifuged to remove all precipitates. The product was purified by Beckmann HPLC and the collected product fractions are evaporated to dryness by rotary evaporation to yield the desired compound. Yield: 0.5 mg (9 %) as a fluffy white powder. HR-MS m/z (ESI): C57H80FN14O10 ([M+H]+) calcd. 1139.616, found 1139.6151, ([M+Na]+) calcd. 1161.598, found 1161.5971. HPLC-analysis (Luna 10u C18(2)) (100 Å, 250 x 10 mm, 10 μm), gradient elution with (A: water; B: CH3CN; 0 min 15 % B, 1.20 min 15 % B, 58.20 min 100 % B, 60.20 min 100% B, 3 mL/min): t R = 19.5 min.General protocol for the on-resin synthesis of [19F]2. With peptide 1, synthesized on resin according to an amino acid loading of 0.6 mmol/g of starting resin (125 mg), cross coupling reaction was carried out manually on resin through the addition of the following reagents to the peptide synthesis tube: [19F]FIB (43.3 μL), CuI (5.7 mg), PdCl2(PPh3)2 (10.5 mg), triethylamine (2 mL), and 1,4-dioxane (4 mL). The resin reaction was allowed to react for 72 hours at room temperature and once completed the peptide was cleaved off the resin. A cocktail (4 mL) solution containting 88% trifluoroacetic acid, 5% thioanisole, 5% water, and 2% ethane dithiol, was half (2 mL) used for the cleavage reaction of 3 hours at room temperature, followed by a subsequent wash with the remaining (2 mL) of solution made. Once cleaved the solution was dried under a stream of nitrogen and diethyl ether was used to precipitate the compound of interest. The [19F]FBpBBN was isolated by filtration and purified using Gilson HPLC and the collected fractions lyophillizated to yield 13.2 mg (15 %) purified peptide as a white powder. LR-MS m/z (ESI): C57H80FN14O10([M+H]+) calcd. 1139.6, found 1139.6, ([M+Na]+) calcd. 1161.6, found 1161.6. HPLC-analysis (Jupiter 10u Proteo) (90 Å, 250 x 10 mm, 10 μm), gradient elution with (A: water; B: CH3CN; 0 min 20 % B, 10 min 50 % B, 30 min 70 % B, 40 min 90 B, 3 mL/min): t R = 18.1 min.General protocol for the on resin synthesis of [19F]3. To peptide 3, synthesized on resin according to an amino acid loading of 0.8 mmol/g of starting resin (25 mg). The cross coupling reaction was carried out manually on resin through the addition of the following reagents to the peptide synthesis tube: [19F]FIB (46.1 μL), CuI (7.6 mg), Pd(OAc)2 (9.0 mg), tppts (22.7 mg), triethylamine (0.6 mL), PBS buffer (1.0 mL) and CH3CN (0.5 mL). The resin reaction was allowed to react for 50 minutes at room temperature and once completed the peptide was cleaved off the resin. A cocktail (4 mL) solution containting 88% trifluoroacetic acid, 5% thioanisole, 5% water, and 2% ethane dithiol, was half (2 mL) used for the cleavage reaction of 3 hours at room temperature, followed by a subsequent wash with the remaining (2 mL) of solution made. Once cleaved the solution was dried under a stream of nitrogen and diethyl ether was used to precipitate the compound of interest. The [19F]FBpcBBN was isolated by filtration and purified using Gilson HPLC and the collected fractions lyophillizated to yield 25.4 mg (13 %) purified peptide as a white powder. LR-MS m/z (MALDI): C60H84FN15O11S ([M+H]+) calcd. 1242.6, found 1242.7, HPLC-analysis (Jupiter 10u Proteo) (90 Å, 250 x 10 mm, 10 μm), gradient elution with (A: water; B: CH3CN; 0 min 20 % B, 10 min 40 % B, 30 min 80 % B, 40 min 80 B, 3 mL/min): t R = 21.9 min.Protocol for the synthesis of 4-[18F]fluoroiodobenzene ([18F]FIB). 4-[18F]Fluoroiodobenzene ([18F]FIB) were prepared according to literature procedure2.Formulation of 4-[18F]fluoroiodobenzene ([18F]FIB) for use in cross-coupling reactions. The collected product of [18F]FIB from the HPLC (6 mL) was diluted into water (50 mL) and trapped onto a Waters Sep-Pak®tC18 plus light cartridge (300 mg). Elution from the cartridge took place in the solvent of interest, such as DMF (1.5 mL), CH3CN (3.0 mL), toluene (3.0 mL), acetone (3.0 mL), and tetrahydrofuran (THF, 3.0 mL). Purified [18F]FIB was used accordingly in the different cross-coupling reactions.General procedure for the synthesis of [18F]2Peptide 1 (0.1 mg) was added with CuI (1 mg), triethylamine (25 μL), Pd(OAc)2 (0.1 mg) and TPPTS (1 mg) into an 1.5 mL eppendorf tube (Eppendorf Lobind). Next, PBS buffer (900 μL) was added along with HPLC purified [18F]FIB (100 μL) in the respective solvent. The mixture was then allowed to react in a thermoshaker for 10 min at 25 °C. Upon completion, 2 N HCl (0.7 mL) was added and the reaction mixture was centrifuged. This product mixture was removed from the eppendorf with a syringe. Compound [18F]2 was purified using semi-preparative HPLC.General protocol for radio-TLC analysis of [18F]2An EMD Merck F254 silica gel 60 aluminum backed TLC plate was spotted on the baseline and the plate was developed (63:37, CH3CN: 0.2 % TFA in H2O). There were three possible spots, one of the any degradation and possible [18F]2compound which appeared on the baseline (R f=0.0), any Pd-bound [18F]FIB which appeared in the middle of the TLC plate (R f=0.54), and the starting material of [18F]FIBwhich appeared close to the solvent front (R f=0.81). To show that this product peak was not fully degredation, a secondary TLC plate was run to demonstrate movement of the product of interest. An Analtech RP18 with UV254 aluminum backed TLC plates was spotted on the baseline and the plate was developed (7:3, CH3CN:TEA) Here only two possible spots, one of the degradation products which appeared on the baseline (R f=0.0) and the product of [18F]2 plus any unreacted [18F]FIB and palladium-bound [18F]FIB (R f=0.65).General protocol for the HLPC purification of [18F]2. Gilson HPLC purification of the crude [18F]2 was performed using a graditent elution as follows: (Luna 10u C18(2)) (100 Å, 250 x 10 mm, 10 m), (A: water; B: CH3CN; 0 min 15% B, 58 min 100% B, 60 min 100% B). The flow rate of the system was 3 mL/min, which gave a retention time of 23.2 minutes for the [18F]2product as confirmed with the use of a reference compound. The radiochemical purity was determined by the area under the peak of interest compared to the rest of the radio-chromatogram; as well the specific activity of [18F]2was calculated against a standard curve.References:(1)S. Richter, M. Wuest, S. S. Krieger, B. E. Rogers, M. Friebe, R. Bergmann, F. Wuest, Nucl. Med.Biol. 2013, 40, 1025-1034.(2)J. D. Way, F. Wuest, J. Label. Compds. Radiopharm. 2014, 57, 104-109.Figure S1: Colorimetric ligand substitution of Pd(OAc)2 with tppts.Figure S2. HPLC trace of reaction mixture (radioactivity trace: blue; UV trace: red) (top) and HPLC traces of purified [18F]2 (bottom) and co-injected reference compound [19F]2 (middle).Figure S3: Structures of cysteine-containing peptides 3 and [18F]3.[19F]3H N H N 2OONH 2O N H O3OH 2N SH H N H N 2O O NH 2O N H OOH 2N SH FFigure S6: HPLC purification for [19F]2 on resin coupling.Figure S7: MALDI-TOF MS for [19F]3 on resin coupling.Figure S8: HPLC for [19F]3 on resin coupling.Figure S9: Specific activity calibration curve for [19F]2 and specific activity calculations for [18F]2.Run IDActivity (GBq)Area Specific Activity (GBq/ mol)11-03-2014-030.0031609810-03-2014-020.00774024017-03-2014-020.02730848。

偶联反应[编辑]偶联反应,也写作偶合反应或耦联反应,是两个化学实体(或单位)结合生成一个分子的有机化学反应。

狭义的偶联反应是涉及有机金属催化剂的碳-碳键形成反应,根据类型的不同,又可分为交叉偶联和自身偶联反应。

在偶联反应中有一类重要的反应,RM(R = 有机片段, M = 主基团中心)与R'X的有机卤素化合物反应,形成具有新碳-碳键的产物R-R'。

[1]由于在偶联反应的突出贡献,根岸英一、铃木章与理查德·赫克共同被授予了2010年度诺贝尔化学奖。

[2]偶联反应大体可分为两种类型:•交叉偶联反应:两种不同的片段连接成一个分子,如:溴苯(PhBr)与氯乙烯形成苯乙烯(PhCH=CH2)。

•自身偶联反应:相同的两个片段形成一个分子,如:碘苯(PhI)自身形成联苯(Ph-Ph)。

反应机理[编辑]偶联反应的反应机理通常起始于有机卤代烃和催化剂的氧化加成。

第二步则是另一分子与其发生金属交换,即将两个待偶联的分子接于同一金属中心上。

最后一步是还原消除,即两个待偶联的分子结合在一起形成新分子并再生催化剂。

不饱和的有机基团通常易于发生偶联,这是由于它们在加合一步速度更快。

中间体通常不倾向发生β-氢消除反应。

[3]在一项计算化学研究中表明,不饱和有机基团更易于在金属中心上发生偶联反应。

[4]还原消除的速率高低如下:乙烯基-乙烯基> 苯基-苯基> 炔基-炔基> 烷基-烷基不对称的R-R′形式偶联反应,其活化能垒与反应能量与相应的对称偶联反应R-R与R′-R′的平均值相近,如:乙烯基-乙烯基> 乙烯基-烷基> 烷基-烷基。

另一种假说认为,在水溶液当中的偶联反应其实是通过自由基机理进行,而不是金属-参与机理。

[5]§催化剂[编辑]偶联反应中最常用的金属催化剂是钯催化剂,有时也使用镍与铜催化剂。

钯催化剂当中常用的如:四(三苯基膦)钯等。

钯催化的有机反应有许多优点,如:官能团的耐受性强,有机钯化合物对于水和空气的低敏感性。

烯草酮合成烯草酮是一种有机化合物,具有广泛的应用领域,如医药、农业和材料科学等。

本文将介绍烯草酮的合成方法及其反应机理,并讨论其在不同领域中的应用。

一、烯草酮的结构和性质烯草酮分子由一个碳氧双键和一个羰基团组成,通式为R1-CO-R2。

其中,R1和R2可以是不同的有机基团,决定了烯草酮的特性。

烯草酮具有较强的活性,可参与多种化学反应。

二、传统合成方法1. Claisen缩合反应Claisen缩合反应是一种常用的制备β-羰基酮化合物(包括烯草酮)的方法。

该反应通过两个羰基化合物在碱催化下发生缩合反应而得到目标产物。

具体步骤如下: 1. 将两个羰基化合物与碱溶液混合。

2. 加热混合溶液至适当温度。

3. 反应完毕后,用水稀释,酸化得到目标产物。

Claisen缩合反应的优点是反应条件温和,产率较高。

然而,该方法需要使用碱催化剂,有时会导致副反应的发生。

2. Wittig反应Wittig反应是一种将磷酰亚胺与羰基化合物发生加成反应,生成烯草酮的方法。

该反应以磷酸三甲酯(PPh3)为催化剂,在碱性条件下进行。

具体步骤如下: 1. 将磷酰亚胺和羰基化合物混合。

2. 加入碱溶液,并加热反应混合物。

3. 反应完毕后,用水稀释,酸化得到目标产物。

Wittig反应的优点是高选择性和较高的产率。

然而,该方法需要使用有机磷试剂,存在安全性和环境污染问题。

三、新颖合成方法随着有机合成方法学的发展,人们提出了一些新颖的合成方法来制备烯草酮。

以下介绍其中两种新颖方法:1. 偶联反应偶联反应是一种通过两个或多个单体之间的反应,形成键合产物的方法。

近年来,人们发展了多种偶联反应来合成烯草酮。

例如,Suzuki偶联反应是一种通过钯催化剂将芳基硼酸与卤代烯草酮偶联得到目标产物的方法。

该反应具有高选择性和广泛的底物适用性。

另外,Sonogashira偶联反应也被用于合成烯草酮。

该反应通过钯催化剂将炔基化合物与卤代烯草酮偶联得到目标产物。

钯催化的反应总结引言钯(Palladium,Pd)是一种常见的过渡金属催化剂,它在有机合成中有着广泛的应用。

由于钯具有良好的催化活性、选择性和功能多样性,钯催化反应已成为有机合成领域备受关注的重要研究方向之一。

本文将对钯催化的一些重要反应进行总结,以便更好地了解和应用这些反应。

催化剂的选择在钯催化反应中,催化剂的选择起着至关重要的作用。

常见的钯催化剂包括[Pd(PPh3)4]、Pd(PPh3)2Cl2、Pd(OAc)2等,这些催化剂具有良好的催化性能和稳定性。

此外,还可以通过对催化剂进行配体修饰来改变其催化性能,如引入膦配体、氨基配体等。

钯催化的碳-碳键形成反应1. Heck反应Heck反应是钯催化的一个重要的碳-碳键形成反应,它通过亲电性或亲核性的烷基化试剂与不饱和化合物间的交叉偶联,在构建碳-碳键的同时保留官能团的特点。

通常情况下,该反应需要碱的存在,并在乙酸盐氛围中进行。

Heck反应适用于合成各类芳香烃、乙烯烃、酮类等化合物。

2. Suzuki-Miyaura偶联反应Suzuki-Miyaura偶联反应是钯催化的另一个重要的碳-碳键形成反应。

该反应利用有机硼酸酯与卤代化合物在碱的存在下进行交叉偶联,生成对应的芳香烃。

Suzuki-Miyaura偶联反应具有底物宽容性和功能团兼容性高的优点,被广泛应用于有机合成中。

钯催化的碳-氮键形成反应1. Buchwald-Hartwig氨基化反应Buchwald-Hartwig氨基化反应是钯催化的一种重要的碳-氮键形成反应,可以将芳香或烯丙基溴化物与氨或胺类化合物发生反应,生成相应的胺化物。

该反应具有反应条件温和、底物宽容性好的特点,被广泛应用于药物合成和天然产物的合成等领域。

2. Sonogashira偶联反应Sonogashira偶联反应是钯催化的一种重要的碳-氮键形成反应,它通过芳香溴化物或卤代烯烃与炔烃发生偶联反应,生成相应的炔烃衍生物。

Sonogashira偶联反应具有底物宽容性好、反应条件温和的特点,被广泛应用于有机合成中。

能够影响偶联反应,这是因为大多这类反应都是通过不饱和金属络合物发生反应,而这些络合物都不满足18共价电子的稳定结构。

[编辑]偶联反应类型常见的偶联反应包括:反应名称发现年代反应物A反应物B类型催化剂备注武兹反应(Wurtz reaction)1855 R-X sp³R-X sp³自身以Na消除反应物的卤原子格拉泽偶联反应(Glaser coupling)1869 RC≡CH sp RC≡CH sp自身Cu氧气作为H受体乌尔曼反应(Ullmann reaction)1901 Ar-X sp²Ar-X sp²自身Cu 高温冈伯格-巴克曼反应1924 Ar-H sp²Ar-N2X sp²自身需碱参与Cadiot-Chodkiewicz偶联反应1957 RC≡CH sp RC≡CX sp交叉Cu需碱参与Castro-Stephens偶联反应1963 RC≡CH sp Ar-X sp²交叉Cu吉尔曼试剂偶联反应(Gilman reagent coupling)1967 R2CuLi R-X交叉Cassar反应1970 烯烃sp²R-X sp³交叉Pd需碱参与熊田偶联反应(Kumada coupling)1972 Ar-MgBrsp²,sp³Ar-X sp²交叉PdorNi赫克反应(Heck reaction)1972 烯烃sp²R-X sp²交叉Pd需碱参与薗头偶联反应(Sonogashira coupling)1975 RC≡CH sp R-Xsp³sp²交叉PdandCu需碱参与根岸偶联反应(Negishicoupling )1977 R-Zn-X sp³,sp², sp R-Xsp³ sp² 交叉 PdorNi施蒂勒反应(Stille coupling ) 1978 R-SnR 3sp³,sp², spR-X sp³ sp² 交叉 Pd铃木反应(Suzuki reaction ) 1979 R-B(OR)2 sp² R-X sp³ sp² 交叉 Pd需碱参与 Hiyama 偶联反应1988 R-SiR 3sp² R-Xsp³ sp² 交叉 Pd需碱参与 Buchwald –Hartwig 偶联反应1994R 2N-RSnR 3sp R-Xsp² 交叉Pd N-C偶联反应福山偶联反应(Fukuyama coupling ) 1998 RCO(SEt) sp 2 R-Zn-I sp 3 交叉 Pd。

金属钯催化Sonogashira偶联反应(芳基炔与芳基卤偶联)一、实验题目:金属钯催化Sonogashira偶联反应(芳基炔与芳基卤偶联)二、实验日期:实验地点:实验指导老师:三、实验目的1. 学习金属催化的有机偶联反应2. 掌握Sonogashira偶联的反应机理。

3. 熟练氮气保护、金属催化、回流反应等有机基本操作。

四、实验原理Sonogashira偶联反应现代有机合成中一种非常重要的形成碳碳键的偶合技术。

用于在不饱和碳原子之间形成碳碳单键。

反应是碘代乙烯或芳香烃与端炔之间经催化生成炔烯化合物的反应。

反应催化剂为钯和氯化亚铜。

反应需要碱性条件下进行。

反应催化循环如下:钯与碘乙烯发生氧化加成反应,生成乙烯基碘化钯;氯化亚铜在碱性条件下与炔生产炔化铜,后者与乙烯基碘化钯发生金属交换反应,生成乙烯基炔化钯,然后发生还原消除反应生成零价钯和烯炔,完成一个催化循环。

同大多数钯介导的偶合反应一样,该反应一般只适用于不饱和碳原子之间的偶合。

在传统有机合成中,乙烯基卤素都是惰性化合物,很难发生取代反应,但在现代有机合成中这种观念发生了彻底的变化。

在钯催化下乙烯基卤素化合物变得相当活泼,能发生一系列取代反应。

而Sonogashira偶联反应就是其中一个反应代表。

烯炔结构是天然产物中常见的结构,特别是菊科植物的次生代谢产物富含这种结构。

在全合成研究中Sonogashira偶联反应无疑是一种有力的合成手段。

本次实验是将碘苯和对乙基苯乙炔进行Sonogashira偶联反应,使得苯和碳碳三键直接相连。

反应方程式如下:ICuI,PPhK2CO32+120CPd(PPh)Cl实验装置:五、实验部分1、实验仪器:10 mL圆底烧瓶、球形冷凝管、酒精灯、针头、橡胶塞、空气球2、实验药品:碘代苯、对乙基苯乙炔、碘化亚铜、三乙胺、二氯-二-(三苯基磷)钯3、实验内容、现象与解释:实验内容实验现象解释在10 mL圆底烧瓶里加入催化剂碘化亚铜1mg,二氯-二-(三苯基磷)钯1mg,三乙胺2mL,对乙基苯乙炔78.05mg,碘代苯102.01mg,组成回流装置,加热。

sonogashira偶联反应机理

Sonogashira偶联反应是有机合成中一种重要的合成方法,通过

该反应可以将两个不同的碳基团联结在一起。

这种反应已经成为有机

化学中的一种基础性反应。

Sonogashira偶联反应机理可以分成以下几个步骤。

第一步:Cu(I)和双(二甲基氨基)膦(Pd(PPh3)2(dmap))形成催化剂。

这个反应需要在高浓度的碳酸钠存在下面进行。

在这种催化剂存

在下,乙炔可以发生活化。

第二步:活化后的乙炔与卤代烃发生反应形成中间物1。

在这步

反应中,碘、溴或氯可以作为卤代烃。

这个反应的生成需要高浓度碱。

第三步:铜离子(Cu(I))与中间物1发生反应,生成中间物2。

这是反应中最重要的步骤,铜催化剂可以与中间物1形成反应型,这个

反应型可以发生还原演化成Cu(0),这时铜催化剂被分解成针对于其他的反应来讲的有害物质过多的范德华酸。

第四步:芳香炔和中间物2之间发生交错反应生成偶联产物。

在

此步,铜被还原成0价铜(金属铜)

最后,需要说的是,在Sonogashira偶联反应中,铜催化剂起了

至关重要的作用,这在反应机制的各个步骤中都有所体现。

同时,由

于日本化学家Sonogashira于1975年发明了这一反应,因此这个反应

也以他的名字命名-sonogashira偶联反应。

在工业生产中,这种反应

的重要性不言而喻,它可以用于合成各种化合物,广泛应用于药物和

材料领域,所以值得我们对这个反应机理深入了解和掌握。

交叉偶联反应的类型1.引言1.1 概述交叉偶联反应(Cross-coupling reaction)是一类重要的有机合成反应,它可以在两个或更多的有机分子之间建立键合,形成新的混合物。

在交叉偶联反应中,通常会使用过渡金属催化剂来引发反应,并使反应发生在选择性、高效的条件下。

交叉偶联反应源于20世纪70年代的发现,由于其广泛的应用领域和高度的化学选择性,成为了有机合成领域中的重要工具之一。

不仅可以构建碳-碳键,还可以构建碳-氮键、碳-氧键等重要的化学键。

它不仅可以用于药物合成、材料化学、天然产物合成等多个领域,还可以通过调整反应条件和催化剂选择,实现对底物的高度选择性修饰。

交叉偶联反应的类型繁多,常见的包括苯基-锌、叠氮-钯、硼基-钯、锡基-钯等反应类型。

每种类型的反应都有其独特的特点和应用领域,具体选择哪种类型的反应也需要根据具体的研究目的和底物结构来确定。

本文将详细介绍交叉偶联反应的各种类型,并重点阐述它们的反应机理、优缺点以及在有机合成中的应用。

通过对不同类型交叉偶联反应的比较和分析,有助于读者更好地理解和掌握这一重要的有机合成工具。

为了更好地组织内容,下文将根据各个类型的交叉偶联反应进行分类和详细介绍。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分概述了交叉偶联反应的背景和意义,介绍了文章的结构和目的;正文部分详细阐述了两种交叉偶联反应类型的要点;结论部分对全文进行总结,并对未来的研究方向进行展望。

正文部分按照交叉偶联反应类型分为两个小节,分别介绍了交叉偶联反应类型1和类型2。

每个小节中又分别列出了要点1和要点2,以便更好地说明交叉偶联反应的特点和应用。

通过以上结构的安排,本文能够完整而清晰地呈现交叉偶联反应的类型及其相关要点,使读者能够更好地理解和掌握这一研究领域。

目的部分的内容可以按照以下方式进行撰写:1.3 目的本文的目的是探讨交叉偶联反应的类型。

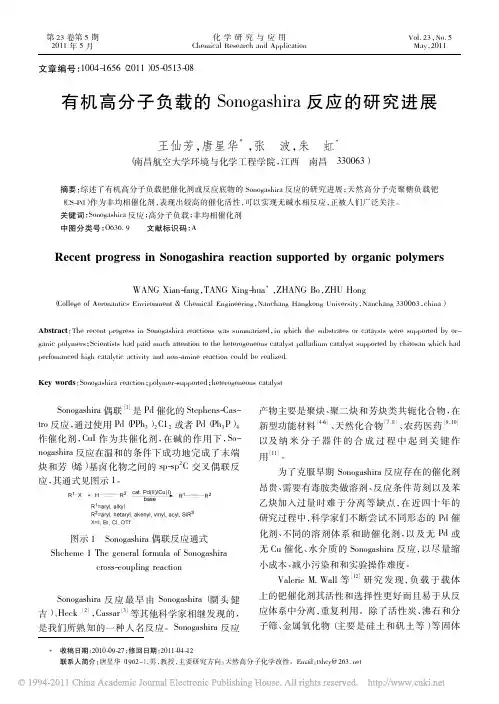

铜催化Sonogashira交叉偶联反应的研究进展关金涛, 未本美, 戴志群, 张智勇(武汉工业学院化学与环境工程学院,湖北武汉430023)摘 要:过渡金属催化的Sonogashira反应是合成碳碳叁键的重要方法,此反应已广泛应用于天然产物、活性中间体和材料化学等。

近年来,使用廉价的铜盐来代替钯做催化剂取得了明显的进展,对铜催化的Sonogashira反应的最新进展进行了总结和讨论。

关键词:Sonogashira反应;偶联;铜;催化中图分类号:O621.3;O614.121 文献标志码:A文章编号:0367-6358(2012)08-0508-04Progress of Cu-Catalyzed Sonogashira Cross-coupling ReactionGUAN Jin-tao, WEI Ben-mei, DAI Zhi-qun, ZHANG Zhi-yong(College of Chemical and Environmental Engineering,Wuhan Polytechnic University,Hubei Wuhan 430023,China)Abstract:The transition metal-catalyzed Sonogashira reaction has proved to be a powerful tool for creationof C≡C bonds,which has been widely used in the synthesis of natural products,biologically activemolecules and materials science.In recent years,great progress has been made using inexpensive copper inplace of palladium as the catalyst,and the recent development of copper-catalyzed Sonogashira issummarized.Key words:Sonogashira reaction;coupling;copper;catalysis收稿日期:2012-02-19;修回日期:2012-06-01基金项目:湖北省教育厅科研项目(Q20111704)作者简介:关金涛(1981-),男,山西垣曲人。

末端炔烃的合成

末端炔烃是一种重要的有机分子,具有广泛的应用价值,比如可用于制备高聚物、药物、辅助剂等。

以下是末端炔烃的合成方法:

1.Sonogashira反应:该反应是指在催化剂存在下,炔烃和卤代

烃或烷基卤化物在碱的作用下发生交叉偶联反应,生成末端炔

烃。

反应中常用的催化剂有PdCl2、CuI等。

2.Cadiot-Chodkiewicz反应:该反应是指在催化剂存在下,醛或

酮与活化的卤代烷或烷基卤化物在碱的作用下发生反应,生成

末端炔烃。

反应中常用的催化剂有CuI、CuCN等。

3.Wittig反应:该反应是指利用亚磷酸盐与醛或酮的反应生成亚

磷酰乙烯盐,在碱的作用下发生脱去氧原子的反应,生成末端

炔烃。

4.烷基化-脱水反应:该反应是指将烷基溴化物和氢氧化钾共同

加入反应体系中,生成相应的醇,再在碱的作用下发生脱水反

应,生成末端炔烃。

以上是末端炔烃的几种合成方法,其中Sonogashira反应和Cadiot-Chodkiewicz反应是常用的方法。

这些方法的优点是反应条件温和,操作简便,选择性高,适用范围广,可以实现高产率和高纯度产品的合成。

舍尼通成分-回复什么是舍尼通成分?在化学领域中,舍尼通成分(Sonogashira coupling)是一种重要的有机合成反应,用于合成含有C-C键的化合物。

这个反应是由日本化学家村上澄雄和其他科学家在1975年首次发现并报道的。

舍尼通成分反应利用了炔烃与烯烃之间的钯催化偶联反应,通过形成新的C-C键,实现了底物之间的反应。

舍尼通成分的原理和步骤舍尼通成分反应的机理通常描述为以下几个步骤:1. 激活炔烃:在反应开始之前,炔烃通常需要经过激活步骤,以便与钯催化剂反应。

这可以通过钯催化剂和碱的作用来实现。

2. 生成钯中间体:钯催化剂和炔烃发生反应后,生成钯中间体。

这个中间体带有一个炔基和一个仲醇基(带有-OH基的碳原子与另一个碳原子相连)。

3. 炔基与烯烃的反应:钯中间体和烯烃之间发生反应,生成一个新的碳碳键连接。

这个步骤通常需要在有机溶剂中,在适当的温度下进行。

4. 水解:最后一步是水解步骤,该步骤用于去除仲醇基,从而得到最终产物。

这可以通过加入水或酸催化来实现。

舍尼通成分反应的应用和意义舍尼通成分反应广泛应用于有机合成领域,可以合成出各种复杂的有机分子。

这个反应可以用于构建含有芳香环、杂环或长链烃基的化合物。

通过合理选择底物和反应条件,舍尼通成分反应能够高效地生成有机分子的各种官能团。

除了在有机合成中的应用外,舍尼通成分反应也被广泛应用于药物合成和材料科学领域。

许多重要的生物活性化合物和功能材料都可以通过舍尼通成分反应得到。

这个反应还具有可控性和选择性高的特点,使得它成为一种重要的合成策略。

总结:舍尼通成分反应是一种重要而强大的合成工具,可以用于合成含有C-C键的复杂有机分子。

它具有可控性高、选择性高以及广泛的应用领域等优点。

通过进一步的研究和探索,相信舍尼通成分反应将在有机合成领域发挥更大的作用,并为新药物和新材料的合成提供更多可能性。