《青出于蓝》阅读练习及答案

- 格式:pdf

- 大小:11.08 KB

- 文档页数:2

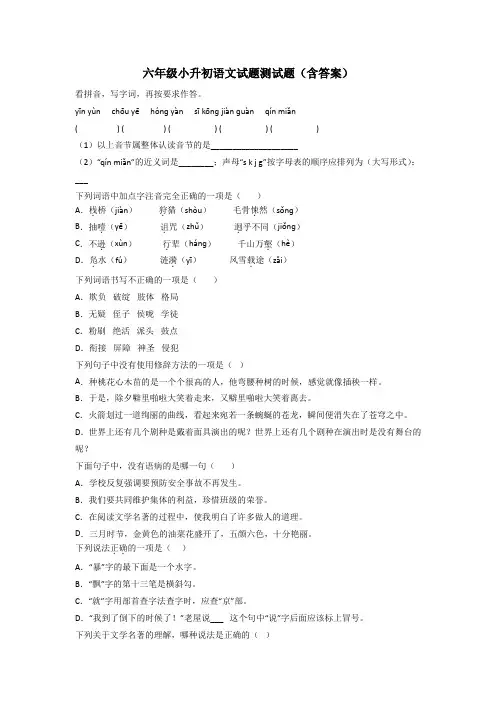

六年级小升初语文试题测试题(含答案)看拼音,写字词,再按要求作答。

yīn yùn chōu yēhónɡ yàn sī kōnɡ jiàn ɡuàn qín miǎn( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1)以上音节属整体认读音节的是____________________(2)“qín miǎn”的近义词是________;声母“s k j g”按字母表的顺序应排列为(大写形式):___下列词语中加点字注音完全正确的一项是()A.栈.桥(jiàn)狩.猎(shòu)毛骨悚.然(sǒnɡ)B.抽噎.(yē)诅.咒(zhǔ)迥.乎不同(jiǒnɡ)C.不逊.(xùn)行.辈(hánɡ)千山万壑.(hè)D.凫.水(fú)涟漪.(yī)风雪载.途(zǎi)下列词语书写不正确的一项是()A.欺负破绽肢体格局B.无疑侄子侯咙学徒C.粉刷绝活派头鼓点D.衔接屏障神圣侵犯下列句子中没有使用修辞方法的一项是()A.种桃花心木苗的是一个个很高的人,他弯腰种树的时候,感觉就像插秧一样。

B.于是,除夕噼里啪啦大笑着走来,又噼里啪啦大笑着离去。

C.火箭划过一道绚丽的曲线,看起来宛若一条蜿蜒的苍龙,瞬间便消失在了苍穹之中。

D.世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢?世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢?下面句子中,没有语病的是哪一句()A.学校反复强调要预防安全事故不再发生。

B.我们要共同维护集体的利益,珍惜班级的荣誉。

C.在阅读文学名著的过程中,使我明白了许多做人的道理。

D.三月时节,金黄色的油菜花盛开了,五颜六色,十分艳丽。

下列说法正确..的一项是()A.“暴”字的最下面是一个水字。

B.“飘”字的第十三笔是横斜勾。

C.“就”字用部首查字法查字时,应查“京”部。

D.“我到了倒下的时候了!”老屋说___ 这个句中“说”字后面应该标上冒号。

小学语文六年级课外阅读练习题及答案不断的努力,不断的去接近梦想,越挫越勇,吃尽酸甜苦辣,能够抵御寒冬,也能够拥抱春天,这样的才叫生活。

多做题,多看题。

下面就是小编为大家梳理归纳的内容,希望能够帮助到大家。

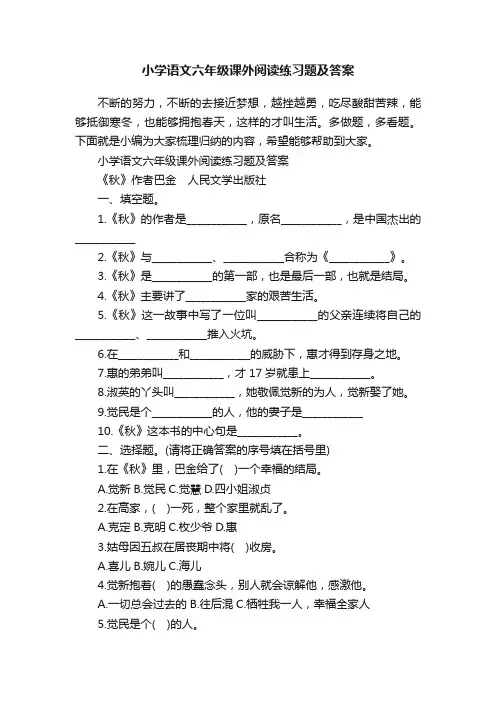

小学语文六年级课外阅读练习题及答案《秋》作者巴金人民文学出版社一、填空题。

1.《秋》的作者是____________,原名____________,是中国杰出的____________2.《秋》与____________、____________合称为《____________》。

3.《秋》是____________的第一部,也是最后一部,也就是结局。

4.《秋》主要讲了____________家的艰苦生活。

5.《秋》这一故事中写了一位叫____________的父亲连续将自己的____________、____________推入火坑。

6.在____________和____________的威胁下,惠才得到存身之地。

7.惠的弟弟叫____________,才17岁就患上____________。

8.淑英的丫头叫____________,她敬佩觉新的为人,觉新娶了她。

9.觉民是个____________的人,他的妻子是____________10.《秋》这本书的中心句是____________。

二、选择题。

(请将正确答案的序号填在括号里)1.在《秋》里,巴金给了( )一个幸福的结局。

A.觉新B.觉民C.觉慧D.四小姐淑贞2.在高家,( )一死,整个家里就乱了。

A.克定B.克明C.枚少爷D.惠3.姑母因五叔在居丧期中将( )收房。

A.喜儿B.婉儿C.海儿4.觉新抱着( )的愚蠢念头,别人就会谅解他,感激他。

A.一切总会过去的B.往后混C.牺牲我一人,幸福全家人5.觉民是个( )的人。

A.唯唯诺诺B.默默承受C.独立的,有自己信仰和追求6.倩儿生病了,主人的态度是( )。

A.积极治疗B.撒手不管任其自生自灭C.请四小姐照顾7.倩儿、淑贞等许多人都死于( )。

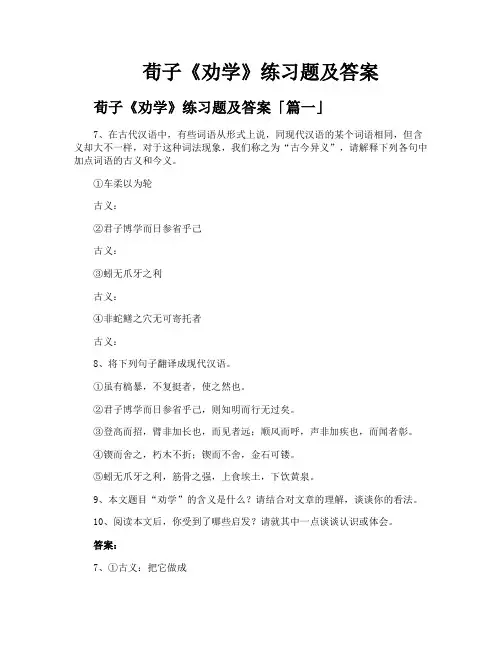

荀子《劝学》练习题及答案荀子《劝学》练习题及答案「篇一」7、在古代汉语中,有些词语从形式上说,同现代汉语的某个词语相同,但含义却大不一样,对于这种词法现象,我们称之为“古今异义”,请解释下列各句中加点词语的古义和今义。

①车柔以为轮古义:②君子博学而日参省乎己古义:③蚓无爪牙之利古义:④非蛇鳝之穴无可寄托者古义:8、将下列句子翻译成现代汉语。

①虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

②君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

③登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

④锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

⑤蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉。

9、本文题目“劝学”的含义是什么?请结合对文章的理解,谈谈你的看法。

10、阅读本文后,你受到了哪些启发?请就其中一点谈谈认识或体会。

答案:7、①古义:把它做成今义:认为。

②古义:广泛的学习今义:学识渊博。

③古义:爪子和牙齿今义:比喻为坏人效力的人。

④古义:托身今义:把理想、希望、感情等放在(某人或某种事物上)。

8、①即使又晒干了,也不再挺直的原由,是人力加工使它变成这样。

②君子广泛地学习而且每天检查自己,就能智慧明达,行为没有过错了。

③登上高处招手,手臂并没有增长,但是看的人(却)能看得很远;顺着风向呼喊,声音并没有加强,但是听的人却听得特别清楚。

④雕刻一下就放弃它,腐朽的木头也不能刻断;雕刻不停的话,金石也能雕刻成功。

⑤蚯蚓没有锋利的爪牙,坚强的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水。

9、《劝学》的“劝”起着统领全篇的效果。

“劝”是“劝勉,鼓励”的意思。

作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

10、参考角度:①学习是不能够停止的;②学习要敢于超越前人,包括自己的老师;③学习要不断反省自己;④学习要善于借助外物;学习要善于积累;⑤学习要坚持不懈、持之以恒;⑥学习要专心一致,且戒浮躁;荀子《劝学》练习题及答案「篇二」《劝学》是荀子所著的《荀子》的首篇文章。

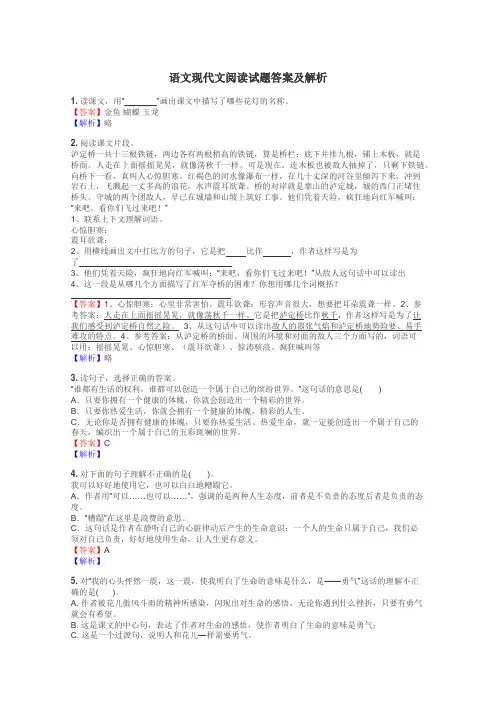

语文现代文阅读试题答案及解析1.读课文,用“_______”画出课文中描写了哪些花灯的名称。

【答案】金鱼蝴蝶玉龙【解析】略2.阅读课文片段。

泸定桥一共十三根铁链,两边各有两根稍高的铁链,算是桥栏;底下并排九根,铺上木板,就是桥面。

人走在上面摇摇晃晃,就像荡秋千一样。

可是现在,连木板也被敌人抽掉了,只剩下铁链。

向桥下一看,真叫人心惊胆寒。

红褐色的河水像瀑布一样,在几十丈深的河谷里倾泻下来,冲到岩石上,飞溅起一丈多高的浪花,水声震耳欲聋。

桥的对岸就是靠山的泸定城,城的西门正堵住桥头。

守城的两个团敌人,早已在城墙和山坡上筑好工事。

他们凭着天险,疯狂地向红军喊叫:“来吧,看你们飞过来吧!”1、联系上下文理解词语。

心惊胆寒:震耳欲聋:2、用横线画出文中打比方的句子,它是把比作,作者这样写是为了3、他们凭着天险,疯狂地向红军喊叫:“来吧,看你们飞过来吧!”从敌人这句话中可以读出4、这一段是从哪几个方面描写了红军夺桥的困难?你想用哪几个词概括?【答案】1、心惊胆寒:心里非常害怕。

震耳欲聋:形容声音很大,想要把耳朵震聋一样。

2、参考答案:人走在上面摇摇晃晃,就像荡秋千一样。

它是把泸定桥比作秋千,作者这样写是为了让我们感受到泸定桥自然之险。

3、从这句话中可以读出敌人的嚣张气焰和泸定桥地势险要、易手难攻的特点。

4、参考答案:从泸定桥的桥面、周围的环境和对面的敌人三个方面写的,词语可以用:摇摇晃晃、心惊胆寒、(震耳欲聋)、惊涛骇浪、疯狂喊叫等【解析】略3.读句子,选择正确的答案。

“谁都有生活的权利,谁都可以创造一个属于自己的缤纷世界。

”这句话的意思是( )A.只要你拥有一个健康的体魄,你就会创造出一个精彩的世界。

B.只要你热爱生活,你就会拥有一个健康的体魄,精彩的人生。

C.无论你是否拥有健康的体魄,只要你热爱生活、热爱生命,就一定能创造出一个属于自己的春天,编织出一个属于自己的五彩斑斓的世界。

【答案】C【解析】4.对下面的句子理解不正确的是( )。

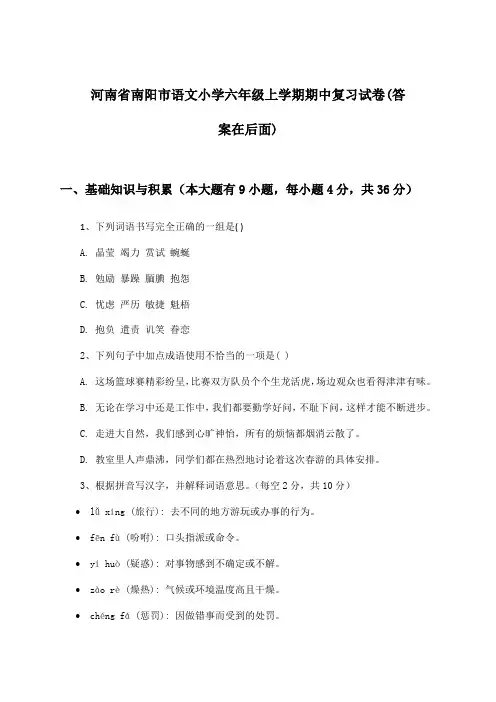

河南省南阳市语文小学六年级上学期期中复习试卷(答案在后面)一、基础知识与积累(本大题有9小题,每小题4分,共36分)1、下列词语书写完全正确的一组是( )A. 晶莹竭力赏试蜿蜒B. 勉励暴躁腼腆抱怨C. 忧虑严历敏捷魁梧D. 抱负遣责讥笑眷恋2、下列句子中加点成语使用不恰当的一项是( )A. 这场篮球赛精彩纷呈,比赛双方队员个个生龙活虎,场边观众也看得津津有味。

B. 无论在学习中还是工作中,我们都要勤学好问,不耻下问,这样才能不断进步。

C. 走进大自然,我们感到心旷神怡,所有的烦恼都烟消云散了。

D. 教室里人声鼎沸,同学们都在热烈地讨论着这次春游的具体安排。

3、根据拼音写汉字,并解释词语意思。

(每空2分,共10分)•lǚ xíng (旅行): 去不同的地方游玩或办事的行为。

•fēn fù (吩咐): 口头指派或命令。

•yí huò (疑惑): 对事物感到不确定或不解。

•zào rè (燥热): 气候或环境温度高且干燥。

•chéng fá (惩罚): 因做错事而受到的处罚。

5、下列句子中,加点的字音、字形、字义完全正确的一项是()A. 源远流长(yuan)/ 漫步(man)/ 聪明伶俐(ling)B. 风和日丽(he)/ 窃窃私语(qie)/ 震耳欲聋(lou)C. 井井有条(jing)/ 融会贯通(rong)/ 气喘吁吁(xu)D. 惊心动魄(dong)/ 欣喜若狂(xuan)/ 一丝不苟(kou)6、下列词语中,没有错别字且解释正确的一项是()A. 雅俗共赏(yǎsú gòng shǎng)/ 漫不经心(màn bù jīng xīn)/ 惊心动魄(j īng xīn dòng pò)B. 破釜沉舟(pòfǔ chén zhōu)/ 青出于蓝(qīng chū yú lán)/ 鸡犬升天(j īquǎn shēng tiān)C. 息息相关(xīxī xiāng guān)/ 破绽百出(pòzhàn bǎi chū)/ 略知一二(l üèzhī yī èr)D. 落落大方(luòluò dà fāng)/ 妙手偶得(miào shǒu ǒu dé)/ 一言难尽(y īyán nán jìn)7、下列词语中加点字的正确读音是:A. 憧憬(chōng jǐng)B. 蜷缩(juǎn suō)C. 颓废(tuí fèi)D. 镌刻(juàn kè)8、下面的句子中,没有语病的一项是:A. 这本书对我很感兴趣。

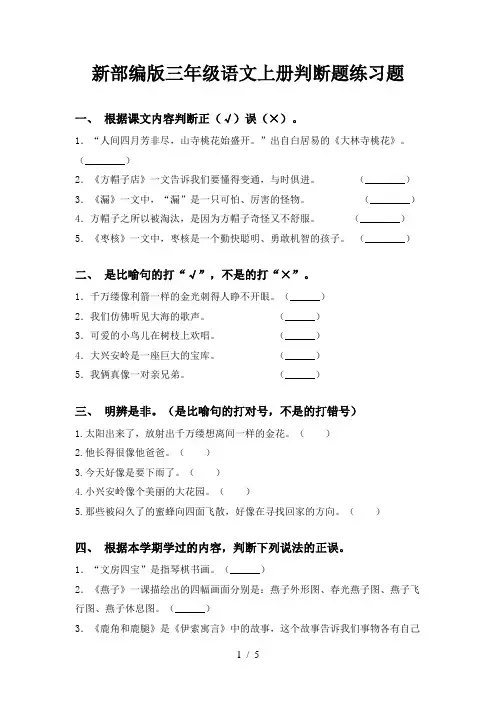

新部编版三年级语文上册判断题练习题一、根据课文内容判断正(√)误(×)。

1.“人间四月芳非尽,山寺桃花始盛开。

”出自白居易的《大林寺桃花》。

(________)2.《方帽子店》一文告诉我们要懂得变通,与时俱进。

(________)3.《漏》一文中,“漏”是一只可怕、厉害的怪物。

(________)4.方帽子之所以被淘汰,是因为方帽子奇怪又不舒服。

(________)5.《枣核》一文中,枣核是一个勤快聪明、勇敢机智的孩子。

(________)二、是比喻句的打“√”,不是的打“×”。

1.千万缕像利箭一样的金光刺得人睁不开眼。

(______)2.我们仿佛听见大海的歌声。

(______)3.可爱的小鸟儿在树枝上欢唱。

(______)4.大兴安岭是一座巨大的宝库。

(______)5.我俩真像一对亲兄弟。

(______)三、明辨是非。

(是比喻句的打对号,不是的打错号)1.太阳出来了,放射出千万缕想离间一样的金花。

()2.他长得很像他爸爸。

()3.今天好像是要下雨了。

()4.小兴安岭像个美丽的大花园。

()5.那些被闷久了的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。

()四、根据本学期学过的内容,判断下列说法的正误。

1.“文房四宝”是指琴棋书画。

(______)2.《燕子》一课描绘出的四幅画面分别是:燕子外形图、春光燕子图、燕子飞行图、燕子休息图。

(______)3.《鹿角和鹿腿》是《伊索寓言》中的故事,这个故事告诉我们事物各有自己的价值,不能只凭外表去判断事物的好坏。

(______)4.《蜜蜂》一文中,“我”通过做实验知道了蜜蜂是靠记忆力辨别方向的。

(______)5.方帽子店的主人因循守旧不懂变通,最终被时代淘汰了。

(_____)五、判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

1.《和时间赛跑》一文的作者是林清玄。

(_____)2.《检阅》主要描述了检阅的原因和检阅时的情景。

(_____)3.《争吵》一文节选自亚米契斯写的《爱的教育》。

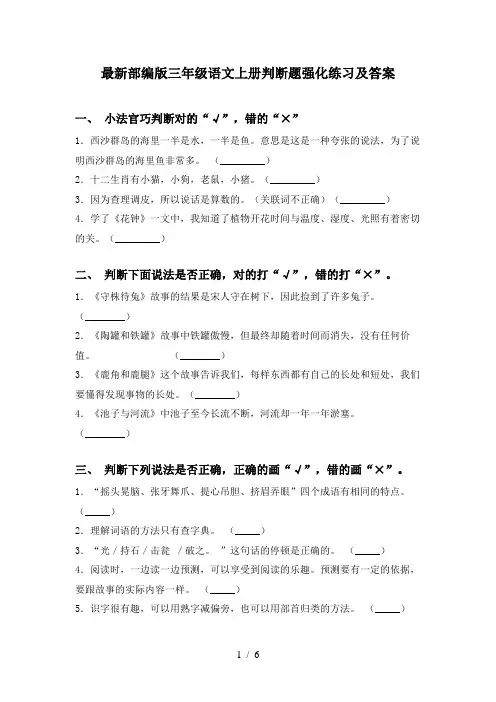

最新部编版三年级语文上册判断题强化练习及答案一、小法官巧判断对的“√”,错的“×”1.西沙群岛的海里一半是水,一半是鱼。

意思是这是一种夸张的说法,为了说明西沙群岛的海里鱼非常多。

(_________)2.十二生肖有小猫,小狗,老鼠,小猪。

(_________)3.因为查理调皮,所以说话是算数的。

(关联词不正确)(_________)4.学了《花钟》一文中,我知道了植物开花时间与温度、湿度、光照有着密切的关。

(_________)二、判断下面说法是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

1.《守株待兔》故事的结果是宋人守在树下,因此捡到了许多兔子。

(________)2.《陶罐和铁罐》故事中铁罐傲慢,但最终却随着时间而消失,没有任何价值。

(________)3.《鹿角和鹿腿》这个故事告诉我们,每样东西都有自己的长处和短处,我们要懂得发现事物的长处。

(________)4.《池子与河流》中池子至今长流不断,河流却一年一年淤塞。

(________)三、判断下列说法是否正确,正确的画“√”,错的画“×”。

1.“摇头晃脑、张牙舞爪、提心吊胆、挤眉弄眼”四个成语有相同的特点。

(_____)2.理解词语的方法只有查字典。

(_____)3.“光/持石/击瓮/破之。

”这句话的停顿是正确的。

(_____)4.阅读时,一边读一边预测,可以享受到阅读的乐趣。

预测要有一定的依据,要跟故事的实际内容一样。

(_____)5.识字很有趣,可以用熟字减偏旁,也可以用部首归类的方法。

(_____)四、判断下列各题,说法正确的在括号里写“√”,错误的写“×”。

1.“张牙舞爪,蹑手蹑脚”是描写人的动作的词语;“面红耳赤、披头散发”是描写人的外貌、状态的词语;“提心吊胆、忐忑不安”是描写人的心理的词语。

(______)2.“啃、叼、啪、嗡、吐、咬”这组字都与吃的动作有关。

(______)3.日记的基本格式一般是先记录当天的日期、星期、天气等信息,再写日记的正文。

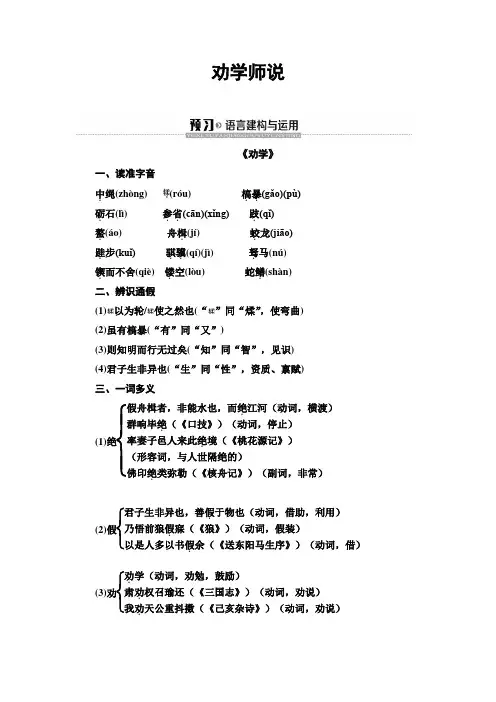

劝学师说《劝学》一、读准字音中.绳(zhòng) (róu) 槁暴..(gǎo)(pù) 砺.石(lì) 参省..(cān)(xǐng) 跂.(qǐ) 螯.(áo) 舟楫.(jí) 蛟.龙(jiāo) 跬.步(kuǐ) 骐骥..(qí)(jì) 驽.马(nú) 锲.而不舍(qiè) 镂.空(lòu) 蛇鳝.(shàn) 二、辨识通假 (1)以为轮/使之然也(“”同“煣”,使弯曲)(2)虽有槁暴(“有”同“又”)(3)则知明而行无过矣(“知”同“智”,见识)(4)君子生非异也(“生”同“性”,资质、禀赋)三、一词多义(1)绝⎩⎪⎨⎪⎧假舟楫者,非能水也,而绝.江河(动词,横渡)群响毕绝.(《口技》)(动词,停止)率妻子邑人来此绝.境(《桃花源记》)(形容词,与人世隔绝的)佛印绝.类弥勒(《核舟记》)(副词,非常)(2)假⎩⎨⎧君子生非异也,善假.于物也(动词,借助,利用)乃悟前狼假.寐(《狼》)(动词,假装)以是人多以书假.余(《送东阳马生序》)(动词,借) (3)劝⎩⎨⎧劝.学(动词,劝勉,鼓励)肃劝.权召瑜还(《三国志》)(动词,劝说)我劝.天公重抖擞(《己亥杂诗》)(动词,劝说)(4)望⎩⎨⎧吾尝跂而望.矣(动词,远看)先达德隆望.尊(《送东阳马生序》)(名词,名望) (5)而⎩⎨⎧蟹六跪而.二螯(连词,表并列关系)君子博学而.日参省乎己(连词,表递进关系,而且)青,取之于蓝,而.青于蓝(连词,表转折关系,但是)吾尝跂而.望矣(连词,表修饰关系) (6)利⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧木受绳则直,金就砺则利.(形容词作动词,变得锐利)假舆马者,非利.足也,而致千里(形容词的使动用法,使……走得快)二人同心,其利.断金(《周易·系辞上》)(形容词,刀刃锋利,刀口快)损人利.己(成语)(动词,谋利)商人重利.轻别离(《琵琶行并序》)(动词,赢利)君子喻于义,小人喻于利.(《论语·里仁》)(名词,财利、钱财)四、词类活用(1)木直中绳,以为轮(动词的使动用法,使……弯曲)(2)其曲.中规(形容词作名词,弯曲的弧度) (3)故木受绳则直.(形容词作动词,变直) (4)君子博学而日.参省乎己(名词作状语,每天) (5)不如登高.之博见也(形容词作名词,高处) (6)假舆马者,非利.足也(形容词的使动用法,使……走得快) (7)假舟楫者,非能水.也(名词作动词,游水) (8)积善.成德(形容词作名词,善事) (9)上.食埃土,下.饮黄泉(名词作状语,向上;向下) (10)用心一.也(数词作形容词,专一) 五、古今异义(1)君子博学..而日参省乎己古义:__________________________________________今义:__________________________________________(2)非能水也,而绝江河..古义:__________________________________________今义:__________________________________________(3)蚓无爪牙..之利古义:__________________________________________今义:__________________________________________(4)上食埃土,下饮黄泉..古义:__________________________________________今义:__________________________________________(5)非蛇鳝之穴无可寄托..者古义:__________________________________________今义:__________________________________________[答案](1)古义:广泛地学习。

2024届高三语文新高考一轮复习刷题卷(六)答案·解析--答案速查--1—3 BDC 6—7 CD 10 BEI 11—12 AD 15 B--详细解析--一、现代文阅读(一)现代文阅读Ⅰ1.B【关键能力】本题考查学生对文章相关内容的理解和分析的能力。

【题目详解】A.“每一物事都推动故事情节发展”有误。

文中是“每一物事总是勾连起故事的发展”可见,“勾连起”而不是“推动”。

C.“取决于作者的创作风格”有误。

文中是“文字的繁简都是服务于总体需要的”,可见,文字的繁简不取决于作者的创作风格,而是服务于总体需要。

D.“对比论证”有误,应为类比论证。

故选B。

2.D【关键能力】本题考查学生对原文相关内容的推理和判断的能力。

【题目详解】D.“可见作者认为”有误。

文中引用顾随的话,表明的是顾随对《水浒传》文笔的赞叹,进而引出作者对《红楼梦》境界的赞美。

故选D。

3.C【关键能力】本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

【题目详解】C.是用自然环境描写暗示社会环境,不符合本文“繁与简”的观点。

故选C。

4.①内容:以“粗中之细,菩萨境界”来阐明《水浒传》的写作特点,以“细中之细,是佛境界”来阐明《红楼梦》的写作特点。

以菩萨和佛的比较来突出“细中之细”更难能可贵,从而有力的证明了上文“曹雪芹的境界似乎又更高了”的观点。

②效果:引用他人观点,丰富文章内容,使文中论证客观、真实,更具有说服力。

【关键能力】本题考查学生分析文中重要句子的作用的能力。

【题目详解】根据“若换了另一个角度,曹雪芹的境界似乎又更高了”“《红楼梦》的世界更接近于我们今天绝大多数人所认知的那一个:人物牵扯在各种各样的关系之中,说话和行动都得注意他人的感受,不能由着自己的性子”“大观园里都是规训了的社会人,不像山寨水泊中人,只凭自然驱使”可知,马鸣以“粗中之细,菩萨境界”来阐明《水浒传》的写作特点,以“细中之细,是佛境界”来阐明《红楼梦》的写作特点。

青出于蓝阅读理解说明文题目:《青出于蓝》阅读理解导语:《青出于蓝》作为一则成语,揭示了学习与创新的重要性以及后辈能够超越前辈的可能性。

本文将通过解析这句成语的含义,探讨其背后的深层意义。

一、成语来源《青出于蓝》这个成语最早出自中国古代的染坊行业,那时候染坊师傅在染布时采用蓝色染料,而他们的徒弟则选择青色染料。

青色是由蓝色与黄色混合而成,因此被认为是蓝色的一种发展和拓展。

二、后辈超越前辈从染坊的例子中我们可以推导出一个更深层次的意义:后辈能够超越前辈,并在某些方面取得更大的成就。

这是因为后辈可以继承前辈所创造的基础,吸收前辈的经验教训,并结合自己的思考和创新能力,从而实现对前辈的超越。

三、学习与实践相结合《青出于蓝》也强调了学习与实践相结合的重要性。

学习是为了继承前人的智慧,吸取他们的经验和知识。

但单纯的学习是不够的,只有通过实践,将所学知识应用于实际问题中,才能真正实现对前辈的超越。

四、创新精神的培养成语中蕴含着培养创新精神的含义。

后辈能够超越前辈并非简单地模仿和复制前辈的成果,而是要在前辈的基础上进行改进和创新。

这需要后辈具备独立思考和创造力,不断追求新的突破和发展。

五、结语《青出于蓝》这句成语虽然简短,却富含深刻的哲理。

它提醒我们学习与实践的重要性,以及后辈能够超越前辈的可能性。

我们应该珍惜前人的经验和智慧,但更要发扬创新精神,不断探索和突破,让自己成为“青出于蓝而胜于蓝”的人。

通过阅读理解《青出于蓝》,我们能够从中汲取鼓舞和启示,培养积极向上的学习态度和创新思维。

只有不断学习、实践和创新,我们才能在前人的基础上超越自我,取得更大的成就。

《劝学》高考文言文阅读练习及答案(四)六、文言文阅读阅读下文,完成各题。

劝学荀子①君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

吾尝跋而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

…③积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

14.写出本文中的两个成语:_____________;_____________15.解释下列句中加点字。

①其曲中规(________________)②而绝江河(_____________)16.翻译下面的句子。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

17.下列各组句子中加点词意思和用法相同的一项是()A.吾尝终日而思矣/ 爱其子,择师而教之B.青,取之于蓝/则群聚而笑之C.积土成山,风雨兴焉/犹且从师而问焉D.故木受绳则直/于其身也,则耻师焉18.分析第①段的结构、思路。

答案:14.青出于蓝胜于蓝;不积小流,无以成江海;锲而不舍,金石可镂;15.符合、契合横渡、渡过16.蚯蚓(虽然)没有锋利的爪牙和强劲的筋骨(“但是能够”或“却能)在地上吃泥土,在地下饮水,是因为它用心专一。

17.B18.先提出中心论点“学不可以已”,然后用两个比喻论证不断学习的好处:可以提高自己甚至超越前人超越老师;可以改变自己重新塑造自己。

最后得出结论:只要广泛学习和不断反思就能让自己“知明而行无过”。

高教(2023)基础模块上册第六单元《劝学》同步讲解与练习试题一、语言文字运用1.《劝学》是《》的开篇之作。

“劝”是的意思,即勉励人们要不停地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

2.初读课文,用“/”给下列句子划分停顿。

(1)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也(2)登高而招,臂非加长也,而见者远(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也3.加点字的读音全都正确的一项是()A.木直中(zhōng)绳,(róu)以为轮,其曲(qǔ)中规B.君子博学而日参(cān)省(xǐng)乎己,则知(zhī)明而行无过矣C.骐(qí)骥(jì)一跃,不能十步;驽(nú)马十驾,功在不舍D.锲(qì)而舍之,朽(qiǔ)木不折;锲而不舍,金石可镂(lòu)4.下列句子中没有通假字的一项是()A.虽有槁暴,不复挺者 B.君子博学而日参省乎己C.则知明而行无过矣 D.君子生非异也5.下列各句中加点词的古今意义相同的一组是()A.君子博学而日参省乎己 B.小学而大遗C.蚓无爪牙之利 D.积土成山,风雨兴焉6.下列各项中,没有词类活用的一项是()A.君子博学而日参省乎己 B.上食埃土,下饮黄泉C.假舟楫者,非能水也 D.君子曰:学不可以已7.下列句子中加点词的解释或用法,相同的一项是()A.①取之于蓝②善假于物也B.①臂非加长也,而见者远②不复挺者,使之然也C.①水为之,而寒于水②吾尝终日而思矣D.①不如登高之博见也②则无望民之多于邻国也8.下列各句中,句式与其他三项不同的一项是()A.蚓无爪牙之利,筋骨之强B.不复挺者,使之然也C.非蛇鳝之穴,无可寄托者,用心躁也D.君子生非异也9.下列各句中,用来总论学习的意义的一项是()①青,取之于蓝而青于蓝②木受绳则直,金就砺则利③骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍④吾尝跂而望矣,不如登高之博见也⑤以为轮,其曲中规⑥假舟楫者,非能水也,而绝江河A.①③④ B.②④⑥ C.①②⑤ D.③④⑤10.下列对文化常识的解说,不恰当的一项是()A.君子:本是对古代统治者和贵族男子的通称,文中指有学问、有修养的人。

青出于蓝①“青,取之于蓝,而青于蓝”出自于战国时期思想家荀子的《劝学》,后人也常用由此衔生出的成语“青出于蓝”比喻。

可是,从科学角度探究,你知道“青出于蓝”的本义吗?②在荀子那个时代,“蓝”指的是以菘蓝草为代表的蓝草植物,可作染料:“青”就是今天我们所说的颜色“蓝色”,是从蓝草中提炼而成的,但颜色比蓝草更深。

中国古代用的染料,大都来自于植物、动物以及天然矿物,而植物染料最为普遍。

古人将染料原色分为青、赤、黄、白、黑,称之为“五色”。

其中的青色染料,就是从菘蓝、蓼蓝草等植物中提取的靛蓝染料。

③以菘蓝草为代表的植物,被我们称之为“蓝草”,它们的花却颜色各异,或紫红色,或艳黄色……其叶子则呈绿色。

我们根本无法想象,它们与蓝色之间究竟有何关系。

其实这些植物能作为染料原料的,是它们的叶子。

这些植物的叶子中有种叫做靛甙的物质,含有这种物质的绿叶经过发酵后,会与糖化酶或碱溶液发生水解反应,生成葡萄糖和羟基吲哚酚。

经过处理后生成的无色羟基吲哚酚,发生氧化作用,再发生缩合反应,最终生成了一种蓝色的沉淀物,这就是植物染料——靛蓝。

古人最初通过简易的发酵方法,然后用石灰来水解大量发酵后的菘蓝叶子,才能提收到少量的靛蓝染料。

明代以后,蓼蓝等植物被大规模用作靛蓝的原料。

后来发明了酒糟发醇法,进步提高了植物染料的产量。

④几千年来,靛蓝作为染料普遍运用于人们的生活:今天,这种植物染料在很多地方的工艺品制作中仍发挥着重要的作用。

(甲)蓝草中制取到的靛蓝产品除用于染色外,也可药用。

靛蓝产品含有多种成分,当其中的靛蓝成分满足一定的质量要求后,也就成了一味中药——青黛。

青黛性寒、味咸,有清热解毒,凉血消斑,泻火定惊等功效,主要用于温病热盛、斑疹、吐血、咽痛口疮,还可治疗小儿惊痛、蛇虫咬伤等。

⑤中国的靛蓝早在隋、唐时期就已经出口到西亚,并流传到了欧洲,向东则传到了日本。

在化学合成靛蓝染料出现以前,中国的靛监制品在国际市场上一直享有盛名。

《劝学》练习题(1)阅读下列语段,回答后面问题。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

1.指出与例句句式不同的一项。

[ D ]例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

A.马之千里者,一食或尽粟一石B.雁荡具体而微者C.今战士还者及关羽水军精甲万人 D.不如登高之博见也2.这节文字调动了多种修辞手法,说说下面句子各主要用了什么修辞手法。

①积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

[ ]②骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

[ ]③蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

[ ] 3.以喻代议,寓议于喻是这节文字的特点,你认为这节文字的议论中心是 [ B ] A.学习全在积累,细水长流,才能得到逐步提高。

B.只有持之以恒,不断积累,才能取得学习上的成功。

C.慢工出细活,学习上应提倡精雕细刻,精益求精的精神。

D.逆境才能成才。

4.选出翻译正确的一项。

[ C ]A.君子生非异也,善假于物也。

译:君子的性格同一般人没有差别,只是他们善于借助外物罢了。

B.故不积跬步,无以至千里。

译:所以不积累半步,就没有办法达到千里远的地方。

C.假舆马者,非利足也,而致千里。

译:借助车马的人,并不是脚走得快,却能达到千里之外。

D.(蟹)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

译:(螃蟹)没有蛇和鳝鱼的洞就不能寄居托身,这是它用心浮躁啊。

1.下列加粗字注音正确的一组是[ B ]A.槁暴(pù) 輮使之然(róu) 舟楫(jì) 舆马(yú)B.蛟龙(jiāo)跬步(kuǐ)骐骥(jì) 爪牙(zhǎo)C.镂金(lóu) 弩马(nǔ)生非异(xìng) 洞穴(xué)D.跂而望(qì) 锲而不舍(qì) 二螯 (áo) 参省乎己(xǐng)2.下列词语注释正确的—组是[ C ]A.輮使之然也(弯曲) 其曲中规(合乎) 砺(磨刀石) 须臾(片刻)B.假舟楫(借助、利用) 声非加疾(快) 劝学(勉励,鼓励)C.绝江河(渡) 跬步(占代的半步) 驽马(劣马) 生非异也(通“性”,资质、禀赋) D.镂(雕刻) 圣心备焉(完备) 渊(深水) 风雨兴焉(起)3.选出与“筋骨之强”中的“强”意义相同的一项[ D ]A.秦贫,负其强,以空言求璧B.学未有达,强以为知C.策勋十二转,赏赐百千强D.人强马壮4.下列各组中加粗字含义有相同项的一组是[ A ]A.无可寄托者寄寓于表女寄言于母临崩寄臣以大事B.风雨兴焉忧劳可以兴国兴利除弊夙兴夜寐C.不能十步步其韵奉和一首乃自强步步余马兮山皋D.下饮黄泉中军置酒饮归客日食饮得无衰乎参考答案1.B(A项中“楫”应读为jí;C项中“镂”应读作lòu,“驽”应读作nú;D项中“锲”应读作 qiè)2.C(A项中“揉”意为:使……弯曲;B项中“疾”意为:强;D项中“备”意为:具备。

秦观劝学阅读练习及答案秦观劝学阅读练习及答案「篇一」伤仲永金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰:“泯然众人矣。

”孙权劝学初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

5.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。

每句划一处)2分)①余闻之也久②非复吴下阿蒙6.下面加点词词义或用法相同的一项是)。

3分)A.忽啼求之何陋之有 B.稍稍宾客其父窥镜,谓其妻曰C.蒙辞以军中多务未尝稍降辞色 D.结友而别鸣之而不能通其意7.解释下面加点的词。

3分)①不能称前时之闻称:②日扳仲永环谒于邑人扳:③即更刮目相待更:8.翻译。

5分)⑴自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

3分)⑵孤岂欲卿治经为博士邪!2分)9.乙文的题目是编者加的。

请根据文意,另选角度为乙文拟一个题目,并说明理由。

3分)答案:5.余闻之也/久非复/吴下阿蒙6.BA项代词/助词,提宾标志 B项代词 C项推托,借口/言语 D项表顺承/表转折)7.相当,符合牵,拉或“通‘攀’,牵,引”)重新8.⑴3分)从此,指定物品让他作诗,他)能立即写好,诗的文采和道理都有值得看欣赏)的地方。

省略句、“就”、“可观”各0.5分)⑵2分)我哪里想让你研究儒家)经典成为博士啊!答“我难道吗”也可)“岂”、“治”各0.5分)9.3分)示例一:吕蒙读书乙文主要讲的是吕蒙在孙权的劝勉下发愤读书、长进才略的故事。

江西省九江市都昌东湖中学2020-2021学年高一语文下学期期末试卷含解析一、现代文阅读(35分,共3题)1. 阅读下面的文字,完成下列各题。

古代文人认为进入作品的方式主要有两种。

其一是“涵泳”与“玩味”的无声接受方式,注重悉心揣摸与反复咀嚼,如嚼橄榄,如品香茗。

“涵泳”这一概念由朱熹率先提出,他认为诗的“语言有个血脉流通,但涵泳久之,自然见得条畅浃洽,不必多引外来道理言语,却壅滞诗人话底意思也”。

诗的意象是一个活的整体,内部有血脉贯通流转,而读诗之人反复涵泳感受,就会领悟到贯通整体的内在血脉,如果多引外来道理对诗进行分解,必然破坏作品的艺术生命,感受不到诗人的真正意思。

与此同时,朱熹认为读诗要“玩味义理,咀嚼滋味”,强调接受者细腻感受的重要性。

清代况周颐对此认识更为深入,“读诗之法,取前人名句意境绝佳者,将此意境缔构于吾想往中。

然后澄思渺虑,以吾身入乎其中而涵泳玩索之”。

接受者以空明之心,充分调动艺术想象,通过语言的揣摸去创造作品的意境,沉入其中,思而得之,感而契之。

其二,与“涵泳”和“玩味”的无声接受方式相补充的是“熟读”与“讽咏”的有声接受方式,通过反复的吟咏讽诵逐渐悟入作品。

明代胡应麟曾将文学作品分成“体格声调”与“兴象风神”两个层面,他认为,“体格声调,有则可循;兴象风神,无方可执”。

前者是作品的表层形式,有迹可循,能进行规范化的分析,是进入作品内部的立足点和突破口;后者是形式所暗示的意蕴与旨趣,不可坐实,具有不确定性,它依附于形式而存在。

这就决定了读者只能在“熟读”和“讽咏”中通过语言的节奏、声调与韵律去领略它。

严羽说:“读骚之久,方识真味;须歌之抑扬,涕洟满襟,然后方识《离骚》。

”沈德潜说:“读者静气按节,密咏恬吟,觉前人声中难写,响外别传之妙,一齐俱出。

”都说明了读者按照作品语言的节奏、声调去高吟低唱,紧咏慢吟,从而领会到作品的妙处与味道。

桐城派散文家对此有更深入认识,刘大櫆认为读散文之法,重在音节揣摸,摸透了音节,也就把握了作品内在风神,因此桐城派极力标举高声诵读。

青出于蓝

①“青,取之于蓝,而青于蓝”出自于战国时期思想家荀子的《劝学》,后人也常用由此衔生出的成语“青出于蓝”比喻。

可是,从科学角度探究,你知道“青出于蓝”的本义吗?

②在荀子那个时代,“蓝”指的是以菘蓝草为代表的蓝草植物,可作染料:“青”就是今天我们所说的颜色“蓝色”,是从蓝草中提炼而成的,但颜色比蓝草更深。

中国古代用的染料,大都来自于植物、动物以及天然矿物,而植物染料最为普遍。

古人将染料原色分为青、赤、

黄、白、黑,称之为“五色”。

其中的青色染料,就是从菘蓝、蓼蓝草等植物中提取的靛蓝

染料。

③以菘蓝草为代表的植物,被我们称之为“蓝草”,它们的花却颜色各异,或紫红色,或艳黄色……其叶子则呈绿色。

我们根本无法想象,它们与蓝色之间究竟有何关系。

其实这些植物能作为染料原料的,是它们的叶子。

这些植物的叶子中有种叫做靛甙的物质,

含有这种物质的绿叶经过发酵后,会与糖化酶或碱溶液发生水解反应,生成葡萄糖和羟基吲哚酚。

经过处理后生成的无色羟基吲哚酚,发生氧化作用,再发生缩合反应,最终生成了一

种蓝色的沉淀物,这就是植物染料——靛蓝。

古人最初通过简易的发酵方法,然后用石灰来水解大量发酵后的菘蓝叶子,才能提收到少量的靛蓝染料。

明代以后,蓼蓝等植物被大规模用作靛蓝的原料。

后来发明了酒糟发醇法,进步提高了植物染料的产量。

④几千年来,靛蓝作为染料普遍运用于人们的生活:今天,这种植物染料在很多地方的工艺

品制作中仍发挥着重要的作用。

(甲)蓝草中制取到的靛蓝产品除用于染色外,也可药用。

靛蓝产品含有多种成分,当其中的靛蓝成分满足一定的质量要求后,也就成了一味中药——

青黛。

青黛性寒、味咸,有清热解毒,凉血消斑,泻火定惊等功效,主要用于温病热盛、斑

疹、吐血、咽痛口疮,还可治疗小儿惊痛、蛇虫咬伤等。

⑤中国的靛蓝早在隋、唐时期就已经出口到西亚,并流传到了欧洲,向东则传到了日本。

在

化学合成靛蓝染料出现以前,中国的靛监制品在国际市场上一直享有盛名。

(乙)1897年,德国化学家拜耳通过化学方法成功合成出的化学靛蓝染料,以原料充足、生产简便、纯度高、易贮运、使用方便等优点后来居上,迅速普及开来,使我国这一具有几千年历史的植物靛蓝

染料黯然失色,逐渐走向了衰落。

⑥20世纪60年代以来,人们开始注意到有机染料工业带来的诸多弊端。

合成靛蓝染料生产

过程中使用的有机化工原料会导致工人急性或慢性中毒,对周边人群的呼吸道、中枢神经及肝脏也有一定的伤害。

同时,工业生产也造成了严重的环境污染和生态破坏。

这些现象无一

不引起人们的高度关注。

痛定思痛之余,人们开始重新关注低毒性的天然染料,植物染料又一次得到了人们的青睐与肯定,它也恰逢其时地再次显示出自己的独特魅力,重获新生。

78.第①段中的成语“青出于蓝”出自荀子的《劝学》,其比喻义是______。

古人的语录中

还行生出了许多成语,如______就出自《孟子》的“一日暴之,十日寒之”。

79.在第③段横线上依次填入的关联词应该是______、______。

80.下列对第⑤⑥两段内容的理解,错误的一项是()

A.中国的靛蓝制品在国际市场上直享有盛名。

B.化学靛蓝染料的出现曾经使植物靛蓝染料黯然失色。

C.合成靛蓝染料生产过程中会对人体造成一定的伤害。

D.人们从20世纪60年代开始注意到有机染料工业带来的诸多弊端。

81.本文除了介绍“青出于蓝”的本义,还围绕“靛蓝”依次介绍了:(1)______;(2)______;(3)______。

82.下列这段文字可以放在本文(甲)(乙)中的哪一处?请具体闸述理由。

浙江温州苍南一带就是利用靛蓝来制作夹缬①而颇负盛名。

其他地区的苗、瑶、侗、畲等少

数民族,至今也仍然在用蓼蓝所制取的靛蓝,通过扎染、蜡染等方法来加工民族工艺品,展

现出了靛蓝无可替代的魅力。

(注)①夹缬(xié):用雕版夹染印花技术制成的锦、绢等丝织物。

【答案】

78.学生超过老师,或后人超过前人一暴十寒

79.虽然但是

80. A

81.(1)靛蓝染料的提取方法(2)靛蓝的功用(3)中国靛蓝染料的兴衰

82.甲段内容通过两个利用靛蓝染料制作工艺品的例子,具体说明甲处“今天,这种植物染料在很多地方的工艺品制作中仍发挥着重要的作用”;而乙处说明的是中国的靛蓝制品

从享有盛名走向衰落,这两个例子与此处内容不符。