物理学史--补充--中国古代物理成就总汇共45页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.05 MB

- 文档页数:45

中国古代物理学-中国古代物理学史概述从远古到西周时期在原始社会时期,当人们学会用火、学会制造石器时,人们就在劳动实践中播下了物理学的种子。

据古籍记载,这时期的人们“刳木为舟、剡〔yan演〕木为楫”,“断木为杵、掘地为臼”,“弦木为弧、剡木为矢”,船、杵臼和弓箭的制造,可知力学中有关浮力、杠杆、弹性的知识开始萌芽。

“燧人氏钻木取火”的记载,也表明人们开始懂得热学中摩擦生热的道理。

夏、商、西周时期,交通运输工具的制造,用以计量时间的壶漏的发明,贸易交换中必备的权衡器,杠杆和桔槔在生产中的应用,烧陶和冶铜中控制火候的技术,铜镜和阳燧(凹面铜镜)的铸造,各种乐器的创制,这些技术的发展为物理学知识的积累创造了条件,也为其后总结物理学理论打下了坚实的基础。

春秋战国时期历史学家一般把这个时期称之为从奴隶制向封建制过渡的社会变革时代。

这个时期也完成了我国从青铜时代向铁器时代的过渡。

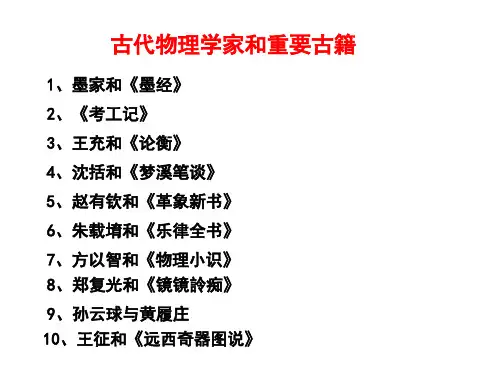

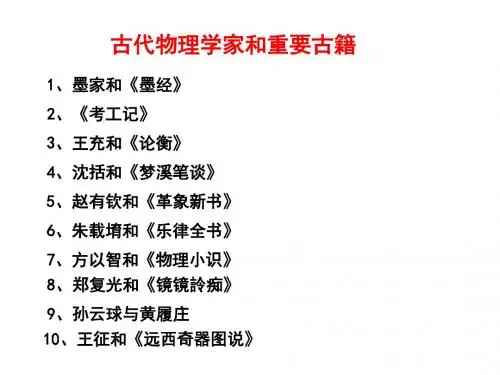

随着冶铁和铁制工具的使用、农田水利的发达、都邑建筑的兴盛,以及列国兼并战争的刺激,以《墨经》和《考工记》两书为标志,中国古代物理学开始了它的形成时期。

墨子(约公元前468—前376年)是这个时期具有唯物主义倾向的哲学家,也是我国古代最早的物理学家。

墨子,名翟,鲁国人,他和他的弟子组成的墨家,是春秋战国时期物理学成就最大的学派。

其代表作《墨经》一书,记载了有关力学、声学、光学等方面的知识。

尤其是在光学方面,它以八条文字连续有序地记述了光、影、镜面成像的光学问题。

它不仅是中国最早的几何光学著作,而且在世界古代文化史上也是一篇很难得的和较全面的光学杰作,比欧几里得光学还早百余年。

《考工记》是春秋末年齐国人的著作。

它论述了当时手工业的主要工种,是一部关于我国古代手工技术规范的总汇集。

尤为可贵的是,该书在记述各种手工技术的同时,还分别阐明了它们的科学道理。

其中包括许多力学、声学和热学方面的物理知识,堪称为集我国古代物理学知识在工艺技术上应用的大成。

物理学史4[编辑]相对论亨德里克·安东·洛伦兹[编辑]相对论产生的历史背景迈克耳孙-莫雷实验对以太风观测的零结果表明,或者所有有关以太的理论需要修改,例如像洛伦兹那样引入长度收缩因子,这样会带来一系列的修补工作;或者认为以太存在的理论根本就不成立。

其实早在1865年麦克斯韦就已经证明电磁波传播速度只和介质有关,1890年赫兹在研究电磁理论时也得出了电磁波波速与波源速度无关的结论。

然而,这个结论显然是不符合伽利略变换的,这说明对于运动中的物体需要一种新的电动力学。

洛伦兹曾经在维持以太存在性的前提下发展过这样一种电磁理论,这被称作洛伦兹以太论。

在这一理论中,以太和其他物质被严格区分开,以太是绝对静止的,这也是牛顿的绝对时空观的反映;然而有别于机械观的以太,洛伦兹的以太是一种"电磁以太":洛伦兹假设电磁场是以太状态的体现,但他对此没有做更多的解释。

洛伦兹用这一理论解释了塞曼效应,为此获得了1902年的诺贝尔物理学奖。

1895年,洛伦兹给出了长度收缩的假设,并通过他的相关态定理提出了所谓"本地时"的概念[50],运用这一概念他解释了光行差现象、多普勒频移和斐索流水实验。

相关态定理是说相对于以太运动的观察者在他的参考系中观测到的物理现象应当和静止坐标系中的观察者看到的是相同的。

本地时的概念在数学上相当于狭义相对论中同时性的相对性,但在洛伦兹的理论中它只是一种数学上的辅助工具,没有实在的物理意义。

同一年,洛伦兹引入了一组适用于麦克斯韦电磁理论在相对以太运动的坐标系中时空变换的方程,即洛伦兹变换,并于1899年和1904年对洛伦兹变换进行了补充和修正[53],他的1904年的论文《以任意小于光速的系统中的电磁现象》给出的洛伦兹变换已经非常接近于现代的定义[54]。

法国数学家、科学家昂利·庞加莱一直是洛伦兹观点的阐释者及批判者,1900年他对洛伦兹的本地时概念的起源作出了具有物理意义的解释[55],即本地时来自不同坐标系间通过光速进行的时钟同步,这就是狭义相对论中同时性的相对性的概念。

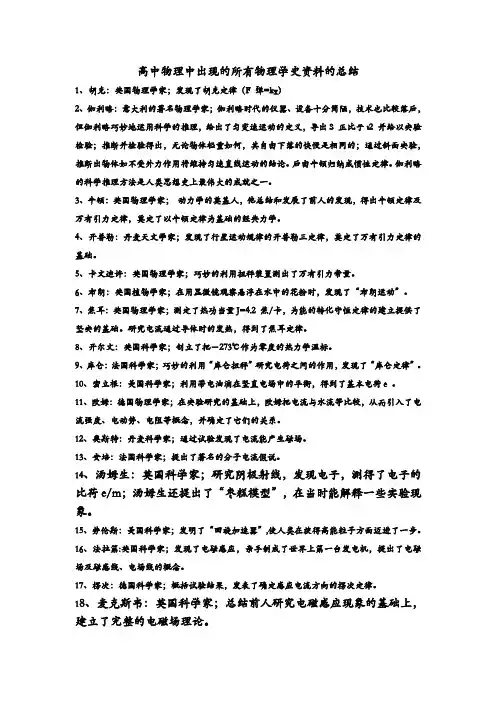

高中物理中出现的所有物理学史资料的总结1、胡克:英国物理学家;发现了胡克定律(F 弹=kx)2、伽利略:意大利的著名物理学家;伽利略时代的仪器、设备十分简陋,技术也比较落后,但伽利略巧妙地运用科学的推理,给出了匀变速运动的定义,导出S 正比于t2 并给以实验检验;推断并检验得出,无论物体轻重如何,其自由下落的快慢是相同的;通过斜面实验,推断出物体如不受外力作用将维持匀速直线运动的结论。

后由牛顿归纳成惯性定律。

伽利略的科学推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一。

3、牛顿:英国物理学家;动力学的奠基人,他总结和发展了前人的发现,得出牛顿定律及万有引力定律,奠定了以牛顿定律为基础的经典力学。

4、开普勒:丹麦天文学家;发现了行星运动规律的开普勒三定律,奠定了万有引力定律的基础。

5、卡文迪许:英国物理学家;巧妙的利用扭秤装置测出了万有引力常量。

6、布朗:英国植物学家;在用显微镜观察悬浮在水中的花粉时,发现了“布朗运动”。

7、焦耳:英国物理学家;测定了热功当量J=4.2 焦/卡,为能的转化守恒定律的建立提供了坚实的基础。

研究电流通过导体时的发热,得到了焦耳定律。

8、开尔文:英国科学家;创立了把-273℃作为零度的热力学温标。

9、库仑:法国科学家;巧妙的利用“库仑扭秤”研究电荷之间的作用,发现了“库仑定律”。

10、密立根:美国科学家;利用带电油滴在竖直电场中的平衡,得到了基本电荷e 。

11、欧姆:德国物理学家;在实验研究的基础上,欧姆把电流与水流等比较,从而引入了电流强度、电动势、电阻等概念,并确定了它们的关系。

12、奥斯特:丹麦科学家;通过试验发现了电流能产生磁场。

13、安培:法国科学家;提出了著名的分子电流假说。

14、汤姆生:英国科学家;研究阴极射线,发现电子,测得了电子的比荷e/m;汤姆生还提出了“枣糕模型”,在当时能解释一些实验现象。

15、劳伦斯:美国科学家;发明了“回旋加速器”,使人类在获得高能粒子方面迈进了一步。

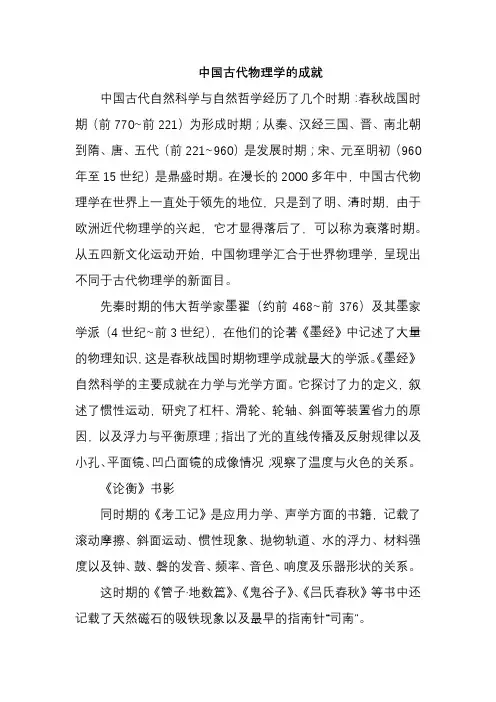

中国古代物理学的成就中国古代自然科学与自然哲学经历了几个时期:春秋战国时期(前770~前221)为形成时期;从秦、汉经三国、晋、南北朝到隋、唐、五代(前221~960)是发展时期;宋、元至明初(960年至15世纪)是鼎盛时期。

在漫长的2000多年中,中国古代物理学在世界上一直处于领先的地位,只是到了明、清时期,由于欧洲近代物理学的兴起,它才显得落后了,可以称为衰落时期。

从五四新文化运动开始,中国物理学汇合于世界物理学,呈现出不同于古代物理学的新面目。

先秦时期的伟大哲学家墨翟(约前468~前376)及其墨家学派(4世纪~前3世纪),在他们的论著《墨经》中记述了大量的物理知识,这是春秋战国时期物理学成就最大的学派。

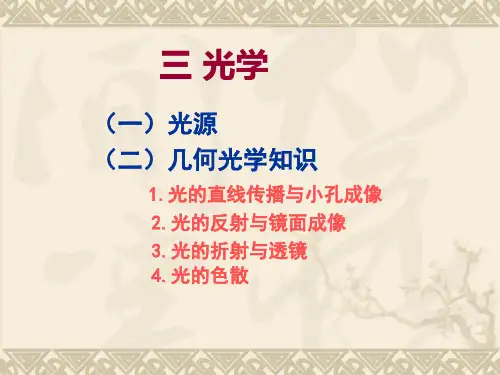

《墨经》自然科学的主要成就在力学与光学方面。

它探讨了力的定义,叙述了惯性运动,研究了杠杆、滑轮、轮轴、斜面等装置省力的原因,以及浮力与平衡原理;指出了光的直线传播及反射规律以及小孔、平面镜、凹凸面镜的成像情况;观察了温度与火色的关系。

《论衡》书影同时期的《考工记》是应用力学、声学方面的书籍,记载了滚动摩擦、斜面运动、惯性现象、抛物轨道、水的浮力、材料强度以及钟、鼓、磬的发音、频率、音色、响度及乐器形状的关系。

这时期的《管子·地数篇》、《鬼谷子》、《吕氏春秋》等书中还记载了天然磁石的吸铁现象以及最早的指南针“司南”。

汉代王充(27~约97)的《论衡》是中国中古时期的百科全书。

在力学方面,《论衡》指出外力能改变物体的运动状态,改变运动速度;而内力不能改变物体的运动。

同时,《论衡》还讨论了相对运动,在声学方面研究了声的发生、传播与衰减,并用水波作比喻。

在热学方面,《论衡》研究了热的平衡、传导及物态变化;在光学方面,阐述了光的强度、光的直线传播及球面聚焦现象;在电磁学方面,记录了摩擦起电及磁指南器。

在唐代,有人进行了大规模的大地测量,这实际上是世界上第一次进行的子午线的实际测量。

在《孙真人丹经》中记述了火药的配方:硫黄、硝石和木炭。

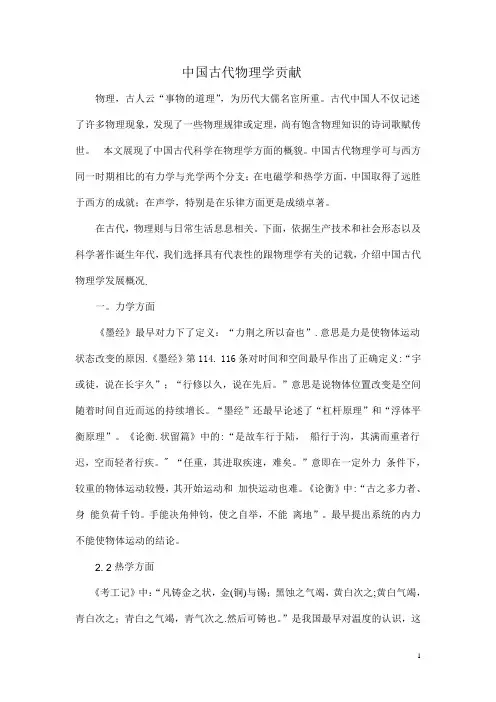

中国古代物理学贡献物理,古人云“事物的道理”,为历代大儒名宦所重。

古代中国人不仅记述了许多物理现象,发现了一些物理规律或定理,尚有饱含物理知识的诗词歌赋传世。

本文展现了中国古代科学在物理学方面的概貌。

中国古代物理学可与西方同一时期相比的有力学与光学两个分支;在电磁学和热学方面,中国取得了远胜于西方的成就;在声学,特别是在乐律方面更是成绩卓著。

在古代,物理则与日常生活息息相关。

下面,依据生产技术和社会形态以及科学著作诞生年代,我们选择具有代表性的跟物理学有关的记载,介绍中国古代物理学发展概况.一。

力学方面《墨经》最早对力下了定义:“力荆之所以奋也”.意思是力是使物体运动状态改变的原因.《墨经》第114. 116条对时间和空间最早作出了正确定义:“宇或徒,说在长宇久”;“行修以久,说在先后。

”意思是说物体位置改变是空间随着时间自近而远的持续增长。

“墨经”还最早论述了“杠杆原理”和“浮体平衡原理”。

《论衡.状留篇》中的:“是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行迟,空而轻者行疾。

" “任重,其进取疾速,难矣。

”意即在一定外力条件下,较重的物体运动较慢,其开始运动和加快运动也难。

《论衡》中:“古之多力者、身能负荷千钧。

手能决角伸钧,使之自举,不能离地”。

最早提出系统的内力不能使物体运动的结论。

2. 2热学方面《考工记》中:“凡铸金之状,金(铜)与锡;黑蚀之气竭,黄白次之;黄白气竭,青白次之;青白之气竭,青气次之.然后可铸也。

”是我国最早对温度的认识,这段大意是在熔炼金属过程中,根据物体颜色判断物体冷热程度。

《论衡》中:“云雾、雨之徽也,夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪,雨露冻凝者,皆由地发,不从天降也。

”的论述是世界上最早分析一年四季物态变化形成的原因。

《论稀 .寒温篇》中的论述:“夫近水则寒,近火则温,远则渐微。

何则?气之所加,远近有差也”。

是世界上最早对热传导的论述。

2. 3磁学方面春秋末期(约公元前5世纪)《管子·地数篇》有:“山上有慈石,其下有铜金"。

简述中国古代的物理成就中国是一个拥有五千年不间断文明的古国,中国古代的科学技术成就曾一度领先于世界,在物理方面取得了不少令人称道的成就。

一、力学方面1、我国现存最早的科技书籍——《考工记》中,有不少力学知识,而对惯性问题的认识更是比同时期的欧洲国家深刻得多。

2、墨家著作《墨经》一书,更是已经对力学现象进行了粗浅的概括,并进行一些推理论证,包括时空观念,力的平衡问题等。

墨家发现的杠杆原理比阿基米德要早两百多年,遗憾的是未就此建立起一个较完善的理论体系。

①墨家给力下了符合科学的定义,《墨经》中说:“力,形之所以奋也。

”这里“形”指物体,“奋”指运动的快慢,这句话就是说力是物体运动状态改变的原因。

2300多年前的这个结论和近代物理学的概念是一致的。

《墨经》又说:“力,重之谓,下举,重奋也”,把重归于力的范畴。

“奋”指施力者使物体由下而上的抵抗重力的作用过程。

②《墨经》一书中有两条专门记载杠杆的原理。

一条说:“衡木,加重焉而不挠,极胜重也;右校交绳,无加焉而挠,极不胜重也。

”意思是说:在横杆的一端加上重物而不致发生偏转(挠),那一定是预先固定有石块的一端(即“极”)的转矩,足以胜任重物一端的转矩。

此时如果把支点(“交绳”)移近“极”端,即不必另加重物也可以使杠杆偏转,这时是“极”的转矩不能胜任重物的转矩。

另外一条是专门从杠杆原理讨论天平与杆秤的。

条文是这样的:“衡木,加重于其一旁,必捶——重相若也。

相衡:则本短标长,两加焉,重相若,则标必下——标得权也。

”这段文字上半段是说天平的。

意思是:天平衡量的一臂加重物,另一臂必得加砝码(“必捶”),两者必须等重,才能平衡。

下半段是说杆秤的。

意思是说:杆秤的提钮到重物的一臂(“本”)比较短,提钮到杆秤的臂(“标”)比较长,如果两边等重,秤锤一边必下落。

为什么呢?因为秤锤对“标”一边的作用过大了。

这两条杠杆的平衡条件说的很全面:有等臂的,有不等臂的;有改变两端重力使它转动的,也有改变两臂长度使它转动的。

中国古代物理学成就班级:1025 指导老师:武钰人前言:在第一节物理课上,物理老师给我们介绍了物理这门学科的涉及范围、学习方法、以及这门学科所蕴藏的无限乐趣,。

物理老师还告诉我们,中国物理学历史悠久、源远流长,有着无比辉煌的成就,勤劳、睿智的古代人民在很久以前就将物理知识运用到实际生活中,物理在华夏民族的历史发展中起到了不可替代的作用。

时至今日,物理仍在生活中运用广泛。

放眼纵观神州大地,都闪现着它的身影。

物理!它究竟是怎样的一门学科啊?我们小组怀着无比崇敬而又好奇的心情对中国古代的物理学成就展开了研究。

资料与分析:通过对资料的整理与分析,我们深切感受到中国古代物理学的辉煌。

它一直都走在世界前列,许多发明创造在当时起到了推动性的作用。

下面就以下几个领域来介绍一下中国古代物理学成就。

(一)力学力学起源于古代人对自然现象的观察和生产劳动中的实践经验,并逐步发展为生产技术和初步的自然哲理。

从时间来看,我国力学辉煌成就有“春秋战国、西汉、宋明三个高潮。

1、春秋战国时期最著名的就是(1)蜀守李冰修建的都江堰“正面取水,侧面排沙”其飞沙堰工程巧妙利用道环流,说明当时测河水流量,了解泥沙规律等水力知识及水利工程已有相当水平,成都平原二千多年始终受益。

(2)还有齐人著的《考工记》是记录我国古代农具、兵器、炊具、酒具、水利、建筑等古代手工艺规范的专著,反映了我国当时的生产技术和经验知识水平。

(3)与《考工记》几乎同时的《墨经》,则进一步得出一些初步的力学哲理(如:“奋”、“衡”“本”“标”“重”“权”等)给力下了比较科学的定义:“力”刑(形)之所以奋也。

《墨经》还最早论述了“杠杆原理”和“浮木平衡原理”。

2、两汉到五代时期(1)简单机械逐渐发展为精巧的或大型的联合机械,如张衡的水运海天仪、候风地动仪、西汉末巧工丁援(公元\世纪)的:“被中香炉”是世界上已知最早的常平支架,祖冲之的水磨等(2)隋代造船业已很发达,如隋炀帝的龙舟已高40尺,宽50尺,长200尺。

中国古代物理学的成就中国是一个具有上下5000年历史的古国,古代的科技技术曾经一度领先于世界水平,在物理学上也取得了让人称赞不已的成就.1. 力学力学起源于古代人对自然现象的观察和生产劳动中的实践经验,并逐步发展为生产技术和初步的自然哲理。

我们小时候都听过曹冲称象的故事。

冲少聪察,生五六岁,智意所及,有若成人之智。

时孙权尝致大象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。

冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。

”太祖大悦,即施行焉。

这个故事里,6岁的曹冲通过利用漂浮在水面上的物体的重力等于水对物体的浮力这一物理原理,解决了一个连许多有学问的成年人都一筹莫展的大难题。

虽然那个时代,阿基米德已经发现这个原理500多年,但这一原理直到1627年才传入中国。

同时这个故事也用到了等量替换法是一种常用到的科学思维方法。

当然中国古代还有很多力学方面的成就,(1)《考工记》中记录这我国古代农具、兵器、炊具、酒具、水利、建筑等古代手工艺规范的专著,反映了我国当时的生产技术和经验知识水平。

(2)王充的《论衡》,著作中对于运动的疾缓(快慢),力与运动、物与运动、内力与外力的关系等做了叙述,其次还有对运动相对性的研究,东汉时代的《尚书纬考灵》就是这方面极有价值的成书,这种对运动相对论的观点,《考灵》比伽利略的《对话》至少早1500年。

(3)宋应星的《天工开物》是明代农业和手工业生产技术的百科全书,在卷十五《体兵篇》中记述测试弓弦弹力大小的方法。

2.光学我国古代光学成就也很显著。

(1)《墨经》中写道了八条对集合光学的专门论述,这八条主要论述:光的直进性和小孔成像,平面镜反射及成像、球面镜成像都是现在我们所熟知的。

(2)汉代王充的《论衡》更是在其基础上,对光学方面做出了更加完善的阐述:光的强度,光的直线传播及球面镜聚焦成像。

(3)宋代沈括通过亲手观察实验,在《梦溪笔谈》中记载:对小孔成像、凹凸镜成像、凹凸镜的放大和缩小作用及其原理。