2015年临床路径持续改进分析汇报

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:3

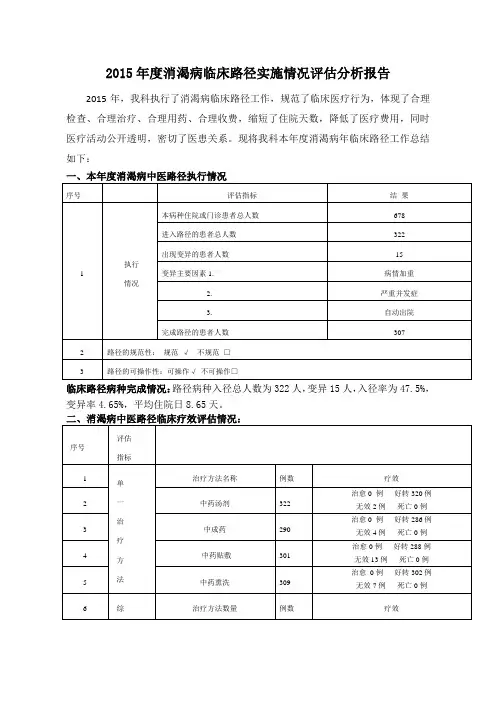

2015年度消渴病临床路径实施情况评估分析报告2015年,我科执行了消渴病临床路径工作,规范了临床医疗行为,体现了合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费,缩短了住院天数,降低了医疗费用,同时医疗活动公开透明,密切了医患关系。

现将我科本年度消渴病年临床路径工作总结如下:

临床路径病种完成情况:路径病种入径总人数为322人,变异15人,入径率为47.5%,变异率4.65%,平均住院日8.65天。

1、符合路径未入径人数多:主要原因是重视程度不够,缺乏规范意识;

2、变异原因笼统,评估说明不相符或未做评估说明:执行路径中对变异病例的分析及评估不够细致深入,为后期整改及修正临床路径细则方案不能提供详实的说明数据;

3、科室终末质控病案资料存在不规范不准确的问题:

其原因是统计出错和入院诊断不符合ICD-10编码及标准诊断对应程序规定,医

生自由录入所致。

五、整改措施:

1.重新核准已实施的临床路径模板,进一步扩大临床路径病种覆盖面。

2.进一步优化路径表单,增加护理版和患者版临床路径文本。

医师版、护理版、患者版文本应当相互关联,形成统一整体。

3.完善相关制度规范,提高临床路径管理水平和工作质量。

对于符合进入临床路径标准的病例,提高入径率,入径后完成率不得低于70%,实施临床路径管理完成病历数须达到本科出院病例数的50%以上。

4.继续加强临床路径实施过程中的质量控制。

对临床路径管理病种效率指标、医疗质量与医疗安全指标进行分析并查找原因。

同时加强对单病种总费用、确保医疗费用的健康,尤其是对高值耗材的使用进行管理。

昌吉州中医医院内三科

二〇一五年十二月五日。

临床路径持续改进分析汇报近年来,临床路径持续改进一直是医疗机构关注的焦点之一。

通过对病人的诊断和治疗进行标准化管理,临床路径可以提高医疗质量、降低医疗成本,进而提高病人的满意度。

本文将对临床路径持续改进的相关问题进行分析和汇报。

一、临床路径的概念和意义临床路径,即按照一定的时间顺序和程序,在特定的医疗资源条件下对特定的疾病或特定的手术进行诊治的规范化管理过程。

实施临床路径可以提高患者的诊疗效果,减少住院时间,降低医疗费用,提高医疗资源利用率。

临床路径的意义在于,通过对患者的临床路径进行标准化管理,可以达到以下几个方面的目标:1. 提高患者的满意度。

通过规范的流程来治疗患者,可以提高医疗质量,减少不必要的差错,提高患者的满意度。

2. 减少住院时间。

通过标准化的流程,可以减少不必要的等待和重复检查,缩短患者的住院时间。

3. 降低医疗费用。

通过标准化的流程,可以减少不必要的检查和治疗,避免低效的资源浪费,降低医疗费用。

二、临床路径持续改进的方法和实施过程临床路径的持续改进是一个复杂且持久的过程。

在实施临床路径后,医疗机构需要不断追踪和分析患者的治疗效果,及时调整和改进临床路径。

下面介绍一些常用的临床路径持续改进的方法和实施过程。

1. 数据分析。

通过对临床路径相关的数据进行收集和分析,可以了解患者的治疗效果和满意度。

根据数据分析的结果,医疗机构可以发现问题,提出改进措施。

2. 沟通和合作。

临床路径的实施需要多个科室和人员的合作。

通过临床路径的持续改进过程中的沟通和合作,可以加深对临床路径的理解,提高临床路径的执行效果。

3. 培训和宣传。

通过对医护人员的培训和宣传,可以提高他们对临床路径的认识和理解,加强对临床路径的执行。

4. 领导支持。

临床路径的持续改进需要医疗机构的领导支持和重视。

领导的支持可以提供资源和保障,以推动临床路径持续改进的顺利进行。

三、临床路径持续改进的挑战和解决方案临床路径持续改进面临着一些挑战。

2015年普外科临床路径管理总结

2015年开展临床路径工作以来我科收治急性阑尾炎患者35人,入径率74.29%,完成路径率46.15%,退径率50%,变异率100%。

患者平均住院天数8天,平均住院费用7021.76元,现做如下分析:

一、存在问题:

1、完成路径率较低。

2、临床路径变异率达100%。

二、分析原因:

1、患者术后不能达到临床路径规定要求进行诊疗。

2、信息系统存在缺陷。

3、我院实行临床路径工作不久,临床路径的意义和医务人员对临床路径的认识不够。

4、部分病人住院期间要求一些不必要的检查。

改进措施:

1、严格执行诊疗和技术规范流程。

2、加强职能部门与各科室的沟通,使信息化平台更合理。

3、加强对患者临床路径意义的宣传。

2015年临床路径工作总结及2016年工作筹划2015年度本科室临床路径病种为鼓胀(肝硬化腹水).黄疸(急性病毒性肝炎),全年收治100人,临床路径总入径数:58人次,完成人数14,半途退出人数44,入径率58%,入组完成率24.1%,现对2015年度临床路径工作总结如下:一.消失问题:临床路径入径人数.入径率低.二、原因剖析(一).患者:1.对临床路径不懂得;2.不合营治疗;3.提前出院.(二).医护人员:1.对临床路径未控制;2.对入径积极性差;3.履行流程不熟习;4.技巧程度不高,对并发症评估.处置不到位.(三).科室临床路径治理小组:1.监管不到位;2.培训不到位;3.未制订奖惩筹划.三.整改措施1. 科室临床路径治理小组做好监督工作,对于相符入径尺度而未入径的,每发明一例对床位大夫予以100元罚款,完成一例嘉奖50元;每个季度对科室医护人员进行一次培训; 设立个案治理员,制订响应的职责.2. 增强医护人员营业进修,进步处理并发症的才能;做好对患者的知情沟通工作.3. 增长科室临床路径病种,2016年拟增长积累病(肝硬化)中医临床路径.修订临床路径工作实行筹划,树立奖罚措施.4. 由科室临床路径与单病种治理小组约定并上报须要增长的临床路径病种.四.2016年工作筹划及目的(一).目的:晋升入径人数.入径率,争夺达到收治病人50%入径,入径完成率达到60%,并包管入径质量.(二)工作筹划:1.持续按照《临床路径工作实行筹划》履行临床路径的实行工作.2.科室临床路径实行成效,按划定实行奖惩3.加大临床路径的培训与科室的宣教,增参加径人数,晋升入径率.4.科室临床路径治理小组增强监管,按期剖析数据,查找问题,进行剖析,做好整改.。

2015年单病种及临床路径实施工作总结自2010年我院开展单病种及临床路径管理工作以来,我院共开展选择急性心梗、心力衰竭、社区获得性肺炎、缺血性脑梗死4个单病种质量控制及急性单纯性阑尾炎、急性化脓性阑尾炎、肾结石行经皮肾镜碎石术、腹股沟疝、输卵管妊娠、计划性剖宫产、股骨干骨折、凹陷性颅骨骨折、慢性扁桃体炎、翼状胬肉切除术、自然临产阴道分娩、上消化道出血、轮状病毒肠炎、脑出血、2型糖尿病、内镜下胃息肉切除术、轻症急性胰腺炎共17个临床路径,经实施一年后,现总结如下:一、执行临床路径中,进入临床路径的1273例自然临产阴道分娩患者均按临床路径管理走完全程,23例计划性剖宫产患者均走完全程。

1例股骨干骨折患者按临床路径走完路径。

二、18例轮状病毒肠炎患者中,8例按临床路径管理走完全程,5例患者签字出院、1例患者应年终扎帐出院后未返院、1例患者转院、1例患者出院、1例患者应在病程中患肺炎加用抗生素、1例未注明原因,上10例患者未走完临床路径。

6例2型糖尿病患者中,5例按临床路径管理走完全程,1例转院退出路径管理。

14例急性化脓性阑尾炎患者中,13例按临床路径管理走完全程,1例未注明原因退出临床路径。

48例急性单纯性阑尾炎例患者中,46例患者按临床路径管理走完全程,2例患者术后出现上呼吸道感染退出临床路径。

三、执行临床路径最差的是上消化道出血患者,4例患者中,1例转院,1例放弃治疗,2例拒绝胃镜检查,4例均未按临床路径管理走完全程。

四、单病种管理的病病种中,入院诊断符合的患者,均按照单病种质量管理要求方案执行,社区获得性肺炎的患者数量较多。

工作中,我院执行临床路径管理及单病种质量控制,仍存在以下问题:一、科室医务人员对单病种控制及临床路径管理工作的认识不够,未严格筛选进入临床路径病例,存在该入不入,不该退却退出的问题,下一步的工作中将加强各个临床科室对临床路径和单病种质量控制工作的意义和理解,按诊断标准及方案要求管理入组患者;二、各科室报送临床路径统计表和单病种的报表数据不及时、不真实,甚至空缺月数较多,经一再催促报送时,随便填某个月的人数交差,应付了事,导致数据失真,无法真正反映我院开展该项工作的真实情况,在将来的工作中将会督促各个临床科室认真开展报表报送工作。

院2015年临床路径工作总结为规范医护人员执业行为,加强医疗质量管理,保障医疗安全,提高卫生资源利用效率,控制和降低临床常见病医药费用,减轻患者负担,根据国家卫计委《临床路径管理指导原则》等文件精神,按照市卫生局的统一部署,结合本院实际情况,开始有计划、有步骤的展开临床路径管理工作,现对我院2015年临床路径管理工作总结汇报如下:一、工作开展情况及成效(一)明确职责,健全工作制度,建立了院、科二级管理体系1、根据国家卫计委颁布的《临床路径管理指导原则》等文件精神,我院成立了临床路径管理委员会,组长由///院长担任,副组长由///副院长担任,成员由相关职能科室和各临床科室主任、护士长担任,同时成立了临床路径管理办公室,设在医务科,主任由///担任。

委员会负责制定了临床路径管理制度,明确了实施方案,并定期对我院临床路径管理质量进行指导、监控和评估,协调临床路径实施过程中遇到的问题。

2、各临床科室成立了临床路径管理小组,科主任、护士长担任组长,医疗、护理人员为小组成员,科室临床路径管理小组每月对本科室临床路径开展情况进行效果评价和分析,收集、记录和整理后上报院临床路径管理办公室,由院临床路径管理办公室负责将各科相关材料汇总并及时上报。

(二)确定病种,实施临床路径根据国家卫计委《临床路径管理指导原则》和市卫计委相关通知,结合实际,我院产科、妇科、儿科、新生儿科开展临床路径工作,确定病种为:过期妊娠、自然临产分娩、择期剖宫产、异位妊娠、子宫肌瘤、支气管肺炎、热性惊厥、轮状病毒肠炎、新生儿呼吸窘迫综合症、新生儿ABO血型溶血。

(三)提高认识,加强培训根据本院实际情况,结合国家卫计委《临床路径管理指导原则》,医务科每年组织医务人员进行全员培训,提高对实施临床路径重要性的认识。

科室完成了各病种的具体临床路径制定,经过医院临床路径管理委员会及专家小组讨论修改并实施,各临床科室严格按照各病种临床路径进行诊治。

(四)实施效果评价及分析我院对实施临床路径的病种相关指标进行收集、整理,对中途退出路径的病例,科室临床路径管理小组织对相关病例进行讨论,分析退出路径原因及存在问题。

临床路径持续改进分析汇报1.引言临床路径是按照基于证据的医学实践和团队协作的原则,规范化患者治疗过程的一种管理方式。

临床路径的持续改进是保障患者治疗质量和医疗资源合理利用的重要手段。

本次汇报旨在分析我院临床路径的持续改进情况,总结存在的问题和改进措施。

2.分析问题2.1临床路径执行率低根据我们的数据统计,我院临床路径的执行率平均仅为65%。

这表明在实际应用中存在着临床路径未能有效贯彻的问题。

原因可能包括医务人员对临床路径的了解不足、工作量过大导致无法按时完成、临床实际情况与临床路径不匹配等。

2.2临床路径质量待提高我们对临床路径执行情况进行了评估,发现有些临床路径的质量有待提高。

主要表现在路径中的一些步骤不够清晰,操作流程不明确,缺乏实质性的检查和干预措施等。

这种情况存在于一些需要特殊关注和处理的疾病,如心脏病、癌症等。

这对于患者的治疗带来了一定的不确定性和风险。

2.3没有建立有效的反馈机制在临床路径持续改进过程中,反馈是非常重要的。

然而,我们的医务人员并没有建立起有效的反馈机制,导致我们无法了解临床路径在实际应用中的效果。

这使得我们无法及时对临床路径进行调整和改进。

3.改进措施3.1加强对临床路径的培训我们需要加强对临床路径的培训,提高医务人员对临床路径的认识和理解,使其能够正确地贯彻执行临床路径。

可以通过组织专题培训、邀请专家进行讲座等方式来加强培训。

3.2优化临床路径的设计和更新我们应该积极参考国内外的临床路径设计经验,优化现有临床路径的设计。

在设计过程中,要考虑实际操作情况,确保每个步骤都有明确的操作流程和干预措施。

此外,要定期对临床路径进行更新,与最新的医学研究成果和指南相结合,保持临床路径的时效性和科学性。

3.3建立有效的反馈机制我们需要建立一个有效的反馈机制,以收集医务人员和患者对临床路径的意见和建议。

可以通过开展满意度调查、举办医疗质量研讨会等方式来收集反馈。

同时,也要建立一个临床路径改进小组,负责对收集到的反馈进行分析和处理,并及时提出改进措施。

临床路径持续改进分析汇报临床路径持续改进分析汇报1:引言在临床路径持续改进过程中,本次汇报旨在分析现有的临床路径,并提出改进措施,以提高临床路径的效率和质量。

2:方法和数据收集2.1 数据收集方式描述使用的数据收集方法,如文献研究、问卷调查、临床数据分析等。

2.2 数据收集内容列出收集的数据内容,如临床路径的执行情况、病例数据、医疗资源使用情况等。

2.3 数据分析方法描述使用的数据分析方法,如统计分析、图表分析、质量控制分析等。

3:现有临床路径分析3.1 临床路径执行情况分析对现有临床路径的执行情况进行分析,包括临床路径的应用范围、执行情况是否规范等。

3.2 病例数据分析分析病例数据,包括病例数量、患者平均住院天数、康复情况等,与临床路径的目标进行比较。

3.3 医疗资源使用情况分析分析医疗资源使用情况,包括手术次数、药物使用、检验和治疗项目等,与临床路径的要求进行比较。

4:改进措施提出根据现有临床路径的分析结果,提出改进措施,包括但不限于以下几个方面:4.1 临床路径的制定和调整提出关于临床路径制定与调整的建议,如增加或修改临床路径的内容、优化路径的流程等。

4.2 监控与评估提出关于临床路径监控与评估的建议,如建立有效的监控指标体系、加强对路径执行的评估等。

4.3 基于证据的医疗决策提出关于基于证据的医疗决策的建议,如推广和应用临床指南、加强医疗质量管理等。

5:结论总结本次汇报的主要内容,并重申改进措施的重要性和实施的可行性。

附件:包括图表、数据分析结果、相关文献等。

法律名词及注释:在本文档中,涉及的法律名词及注释如下:- 法律名词1:注释1:- 法律名词2:注释2:- :::。

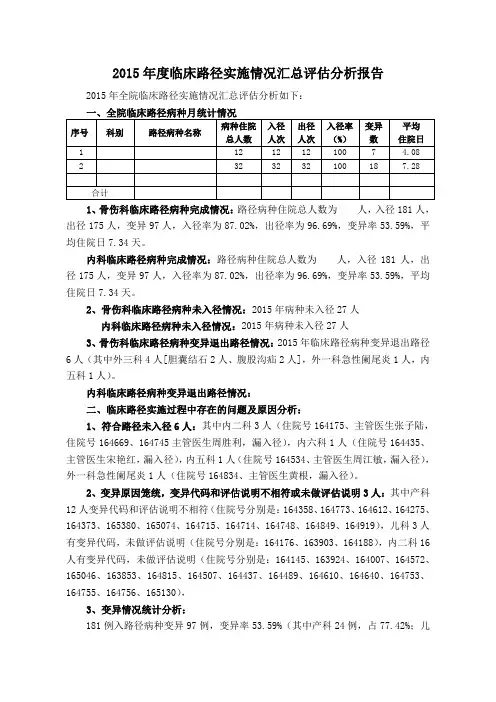

2015年度临床路径实施情况汇总评估分析报告2015年全院临床路径实施情况汇总评估分析如下:1、骨伤科临床路径病种完成情况:路径病种住院总人数为人,入径181人,出径175人,变异97人,入径率为87.02%,出径率为96.69%,变异率53.59%,平均住院日7.34天。

内科临床路径病种完成情况:路径病种住院总人数为人,入径181人,出径175人,变异97人,入径率为87.02%,出径率为96.69%,变异率53.59%,平均住院日7.34天。

2、骨伤科临床路径病种未入径情况:2015年病种未入径27人内科临床路径病种未入径情况:2015年病种未入径27人3、骨伤科临床路径病种变异退出路径情况:2015年临床路径病种变异退出路径6人(其中外三科4人[胆囊结石2人、腹股沟疝2人],外一科急性阑尾炎1人,内五科1人)。

内科临床路径病种变异退出路径情况:二、临床路径实施过程中存在的问题及原因分析:1、符合路径未入径6人:其中内二科3人(住院号164175、主管医生张子陆,住院号164669、164745主管医生周胜利,漏入径),内六科1人(住院号164435、主管医生宋艳红,漏入径),内五科1人(住院号164534、主管医生周江敏,漏入径),外一科急性阑尾炎1人(住院号164834、主管医生黄根,漏入径)。

2、变异原因笼统,变异代码和评估说明不相符或未做评估说明3人:其中产科12人变异代码和评估说明不相符(住院号分别是:164358、164773、164612、164275、164373、165380、165074、164715、164714、164748、164849、164919),儿科3人有变异代码,未做评估说明(住院号分别是:164176、163903、164188),内二科16人有变异代码,未做评估说明(住院号分别是:164145、163924、164007、164572、165046、163853、164815、164507、164437、164489、164610、164640、164753、164755、164756、165130),3、变异情况统计分析:181例入路径病种变异97例,变异率53.59%(其中产科24例,占77.42%;儿科18例,占56.25%;妇科2例,占50%;属患者因素69例(占71.13%),属医护因素4例(占4.12%),属系统因素19例(占19.59%),属出院因素5例(占5.15%)。

临床路径持续改进分析汇报概述:本次汇报旨在分析临床路径持续改进的效果及对医疗服务质量的提升情况,并提出未来改进方向建议。

1. 临床路径持续改进的背景临床路径是一种通过协调医务人员、资源和时间,实现患者治疗流程优化,提高效率与质量的管理工具。

在医疗资源紧缺的情况下,临床路径可促进资源的合理利用,提升医疗服务水平。

2. 改进措施的设计与实施针对临床路径改进的目标,我们制定了以下策略:(1)建立跨学科团队:组建由医生、护士、药剂师、康复师等多学科专家构成的团队,打破传统的孤岛式医疗服务模式。

(2)标准化治疗方案:制定了一套符合最新指南和临床实践的治疗方案,包括诊断、手术、康复等多个环节。

(3)临床路径培训:对相关医务人员进行培训,确保他们理解临床路径的核心概念和操作流程。

(4)信息化支持:引入信息化系统,实现路径的全程跟踪与管理,有效提高工作效率。

3. 改进效果的评估与分析通过对改进前后数据的对比,我们得出以下结论:(1)住院时间缩短:患者从入院到出院的平均住院时间缩短了20%。

(2)康复效果提升:通过临床路径的规范化管理,康复效果得到较大幅度的提升,患者生活质量得到改善。

(3)医疗费用降低:由于更加高效的工作流程和资源利用,医疗费用平均减少了15%。

(4)满意度提高:通过患者满意度调查,我们发现患者对医疗服务的满意度明显提高。

4. 改进方向的建议针对目前的情况,我们提出以下改进方向的建议:(1)进一步优化临床路径:持续关注发展动态,及时更新并完善临床路径,以适应不断变化的医疗环境。

(2)加强团队合作:进一步加强不同学科间的合作,推进团队协作,提高临床路径的执行效果。

(3)提升信息化水平:加强信息化系统的建设,优化数据采集与分析能力,实现临床路径数据的监测和反馈。

结论:通过持续改进临床路径,我们取得了显著的效果,提高了医疗服务质量。

然而,仍然有进一步的改进空间。

我们将继续推动临床路径的优化与落实,为患者提供更加高效与安全的医疗服务。

急诊科临床路径试行工作实施情况分析和改进措施我科于2012年开始启动临床路径试行工作,截至到2015年12月底我科共开展1个病种的临床路径,现将临床路径试行工作实施情况总结如下:一、临床路径实施初见成效1、医疗服务效率提高,平均住院天数下降,减少院内等候时间,平均住院日缩短;2、不必要的检查和用药减少,医疗费用有所下降;3、通过与临床路径标准的比较,及时分析实际运行情况与临床路径标准的差异,分析原因,及时查找存在的问题,促进了医疗质量和服务效率的提高。

二、临床路径管理试行工作中存在的问题及原因分析1、临床路径实施过程中存在的主要问题表现为临床一线医务人员积极性不高,分析主要有以下原因:(1)理念问题。

部分医务人员认为每个病人病情有各自特点,不赞同标准化管理;(2)实施临床路径,医护人员除本身工作外还需和医技、后勤等部门不断沟通协调才能按时完成路径内容,增加了工作量;(3)各种记录表单及登记增加了额外工作量;(4)中、西、蒙医共同值班治疗思路难统一。

2、目前病案管理模式,不利于相关数据统计及变异信息分析和临床路径实施效果考核,给诊治工作增加了额外工作量,必须开发基于临床路径的病案管理信息系统,以保障此项工作更好的开展。

3、医疗费用控制不理想,实施效果无法有效评价。

4、在实施临床路径过程中患者不愿意按照路径要求配合治疗。

如部分患者要求手术伤口愈合拆线后出院,而不愿意按照路径要求。

5、临床路径实施中可能引起相关的医疗纠纷及其法律问题。

如果医生没有完全遵守临床路径而患者得了并发症,医生面对医疗事故投诉将处于不利的地位。

一旦偏离路径,易导致医疗纠纷。

三、改进措施l、广泛宣传,使每一位医护人员都熟悉临床路径的流程,明确职责,相互配合,保证临床路径工作有序开展。

2、进行病人的康复进度评估,是否合乎临床路径的预期进度。

3、不断总结分析变异原因,提议讨论需要改良服务的项目。

4、重视医院专家委员会的指导意见,加强与兄弟科室的协调配合,逐步建立与医院实际相适应的管理流程。

临床路径持续改进分析汇报临床路径持续改进分析汇报1. 引言本文档旨在对临床路径持续改进的分析进行汇报,以提供对该改进方案的全面了解。

本次改进分析旨在优化临床路径流程,提高医疗服务的效率和质量,从而使患者得到更好的治疗结果。

2. 分析目标本次分析的主要目标是评估现有临床路径的有效性,并确定需要改进的领域。

通过分析患者的治疗过程,我们将识别出潜在的问题和瓶颈,并提出相应的改进措施。

3. 数据收集和分析3.1 数据收集方法我们采用了多种数据收集方法,包括但不限于:医疗记录的审核、患者问卷调查、与医护人员的访谈以及分析各项关键绩效指标。

3.2 数据分析结果通过对大量的数据进行统计和分析,我们得出以下结论:- 患者在特定治疗阶段中遇到的平均等待时间过长,影响了治疗效果。

- 医疗团队之间的沟通和协作存在不足,导致信息传递不畅和决策滞后。

- 部分患者对临床路径的理解和参与度较低。

4. 问题分析基于数据分析结果,我们进一步对发现的问题进行深入分析:4.1 长等待时间问题长等待时间问题的原因可能包括:- 部分流程步骤中的瓶颈或拥堵。

- 资源分配不均衡,导致一些环节的工作量较大。

针对这些问题,我们提出以下改进方案:- 优化流程,缩短患者等待时间。

- 调整资源分配,确保各个环节的工作量平衡。

4.2 沟通和协作问题沟通和协作问题可能导致信息传递不畅和决策滞后,因此我们建议:- 通过定期会议和培训加强医疗团队间的沟通与协作。

- 确立明确的信息传递渠道和责任分工,提高决策的及时性。

4.3 患者参与度问题提高患者对临床路径的参与度可以增加他们在治疗过程中的满意度和合作度,因此我们推荐:- 制定并传达清晰的患者参与计划,使其了解临床路径的重要性和益处。

- 提供与患者交流的机会,收集他们的反馈和建议。

5. 改进方案基于问题分析,我们制定了以下改进方案:- 简化临床路径流程,减少不必要的环节和等待时间。

- 加强医疗团队间的沟通和协作,建立跨学科的工作模式支持。

妇产科临床路径开展持续改进的分析我科从2015年1月开展临床路径工作已6月。

下面针对科室开展临床路径情况进行分析。

一、入径人数、入组率、变异率分析从以上数据可以看到,我科半年临床路径开展总人数46例,3个病种共有46个人次符合入组条件。

3个临床路径病种平均入组率分别为60%、95.23%、100%,达到了卫生部要求80%的入组率。

中途退出后变异率分别为10%,9.52%,20%,中途退出原因为:治疗过程中出现并发症;第二诊断较第一诊断病情复杂;治疗过程中因病情变化转往上级医院治疗等。

二、平均住院费用、平均药费、药占比、平均住院天数分析(1)1-3月(2)4-6月与2014年1月-6月相比,全科进入临床路径病例的平均住院费用,除正常分娩相持平外,均呈现逐渐下降的趋势,临床路径管理对于降低医疗费用、减轻患者负担的作用是有作用的。

而平均药品费用,与2014年1月-6月相比,功能失调性子宫出血有增高趋势。

分析原因为2例患者入院时出血量多,合并贫血且有心肌缺血临床表现,使用了生脉注射液有关。

临床路径对于医嘱有着明确的要求,有效避免了经验用药和乱用药。

因为我院平均住院天数已经相当低,故无下降趋势。

开展临床路径的意义在于规范医疗行为,保障医疗质量安全,降低医疗费用,减轻患者负担。

今后科室在临床路径推行过程中应“两手抓”,一方面积极进行培训教育,消除相关人员对于临床路径的误区,掌握各病种进入路径的基本要求、变异要求,逐步提高入组率;另一方面科室继续发挥奖励机制,发挥开展路径的积极性。

让临床医生在实际工作中逐渐了解临床路径的优越性、可操作性,为今后增加更多的临床路径病种打好基础。

2015.6.30。

急诊科临床路径试行工作实施情况分析和改进措施我科于2012年开始启动临床路径试行工作,截至到2015年12月底我科共开展1个病种的临床路径,现将临床路径试行工作实施情况总结如下:一、临床路径实施初见成效1、医疗服务效率提高,平均住院天数下降,减少院内等候时间,平均住院日缩短;2、不必要的检查和用药减少,医疗费用有所下降;3、通过与临床路径标准的比较,及时分析实际运行情况与临床路径标准的差异,分析原因,及时查找存在的问题,促进了医疗质量和服务效率的提高。

二、临床路径管理试行工作中存在的问题及原因分析1、临床路径实施过程中存在的主要问题表现为临床一线医务人员积极性不高,分析主要有以下原因:(1)理念问题。

部分医务人员认为每个病人病情有各自特点,不赞同标准化管理;(2)实施临床路径,医护人员除本身工作外还需和医技、后勤等部门不断沟通协调才能按时完成路径内容,增加了工作量;(3)各种记录表单及登记增加了额外工作量;(4)中、西、蒙医共同值班治疗思路难统一。

2、目前病案管理模式,不利于相关数据统计及变异信息分析和临床路径实施效果考核,给诊治工作增加了额外工作量,必须开发基于临床路径的病案管理信息系统,以保障此项工作更好的开展。

3、医疗费用控制不理想,实施效果无法有效评价。

4、在实施临床路径过程中患者不愿意按照路径要求配合治疗。

如部分患者要求手术伤口愈合拆线后出院,而不愿意按照路径要求。

5、临床路径实施中可能引起相关的医疗纠纷及其法律问题。

如果医生没有完全遵守临床路径而患者得了并发症,医生面对医疗事故投诉将处于不利的地位。

一旦偏离路径,易导致医疗纠纷。

三、改进措施l、广泛宣传,使每一位医护人员都熟悉临床路径的流程,明确职责,相互配合,保证临床路径工作有序开展。

2、进行病人的康复进度评估,是否合乎临床路径的预期进度。

3、不断总结分析变异原因,提议讨论需要改良服务的项目。

4、重视医院专家委员会的指导意见,加强与兄弟科室的协调配合,逐步建立与医院实际相适应的管理流程。

2015年临床路径持续改进分析汇报尊敬的各位领导、专家和同仁们:我今天非常荣幸地向大家汇报2015年的临床路径持续改进情况。

作为医疗机构的管理者和临床工作者,我们一直以来都在致力于提高患者的治疗效果和医疗质量。

通过不断的探索和实践,我们在临床路径的制定和改进方面取得了一些令人鼓舞的成绩。

下面,我将从三个方面进行具体分析和总结。

一、临床路径的设计和改进2015年,我们深入研究了不同病种的临床特征和治疗规范,制定了一系列的临床路径。

我们注重以患者为中心,将其需求和期望纳入临床路径的考量范畴,以提高治疗效果和患者满意度为目标。

通过和专家学者进行广泛的讨论和交流,我们逐步完善了临床路径的设计。

我们还建立了一个持续改进的机制,对每一例患者的治疗过程进行跟踪和评估,及时发现问题,并及时进行调整和改善。

二、临床路径的实施和效果评估在2015年,我们严格按照制定好的临床路径进行了治疗,并对临床路径的实施效果进行了评估。

通过对大量患者的数据进行收集和分析,我们发现,临床路径的实施能够显著缩短患者的住院时间,降低住院费用,提高医疗资源的利用效率。

此外,我们还通过对患者满意度的调查,发现患者对于临床路径的认可度逐渐增加,对医疗服务的满意度也有所提高。

这些数据的积极变化表明,临床路径的实施对于提高医疗质量和患者体验具有积极的作用。

三、临床路径的问题和改进方向尽管我们在临床路径的设计和实施方面取得了一些成果,但是仍然存在一些问题和挑战。

首先,由于医疗技术的快速发展,新的治疗方法和技术的出现不断冲击着我们原有的临床路径。

因此,我们需要及时更新和调整临床路径,以适应新形势下的治疗需求。

其次,临床路径的实施需要医务人员的全力配合和积极参与。

我们需要进一步加强对医务人员的培训和教育,提高其对临床路径的理解和认同度。

最后,我们需要加强与患者的沟通和合作,让他们充分理解临床路径的好处,并与医务人员共同努力,实现最佳的治疗效果。

结语通过对2015年临床路径持续改进的分析,我们得出了一些有益的经验和启示。

2015年上半年临床路径管理工作总结按照本院《临床路径管理试点实施方案》,现将我院2015年上半年开展临床路径工作情况汇报如下:一、临床路径管理工作组织实施情况〔1〕我院共有21个临床科室开展临床路径工作,入径病种51种。

〔2〕临床路径工作开展以来工作,定期召开临床路径实施工作总结分析会,对存在问题进行分析,提出持续性改进措施。

二、已开展病种单病种质量管理与控制情况〔一〕各病种进入临床路径管理病例数及完成情况〔具体数据见下表〕今年1-6月21个专科,51个病种共651例临床路径实施病例,438例完成路径,出现变异432例,变异退出213例,实施临床路径的患者总数占试点病种适合入径人数的69.40%,完成率%,变异率%〔1〕卫生部要求临床路径病种入径率≥50%、完成率≥70%、变异率≤20%,到达以上要求的病种:消化性溃疡、弥漫性甲状腺肿伴甲亢、混合痔、自发性气胸、声带息肉、慢性扁桃体炎、急性早幼粒细胞白血病〔完全缓解〕、肺炎支原体肺炎、颌下腺多形性腺瘤。

〔2〕入径率、完成率、变异率均不达标的病种:单侧结节型甲状腺肿、输尿管结石、子宫颈癌、计划性剖宫产、短暂性脑缺血发作、支气管哮喘〔非危重〕。

〔3〕入径率不达标的病种:新生儿高胆红素血症。

〔4〕完成率不达标的病种:乳腺恶性肿瘤、成人单侧腹股沟疝、股骨颈骨折人工髋关节置换、股骨干骨折、癫痫、短暂性脑缺血发作、脑出血、社区获得性肺炎、急性早幼粒细胞白血病、特发性血小板减少性紫癜、颅内动脉瘤介入栓塞治疗、带状疱疹。

〔5〕变异率不达标病种:结肠息肉、妊娠糖尿病、结节性甲状腺肿、腹股沟疝、乳腺恶性肿瘤、成人单侧腹股沟疝、卵巢良性肿瘤、子宫腺肌病、老年性白内障、急性虹膜睫状体炎、原发性闭角性青光眼、突发性耳聋、股骨颈骨折人工髋关节置换、股骨干骨折、癫痫、短暂性脑缺血发作、脑出血、社区获得性肺炎、支气管扩张症、急性早幼粒细胞白血病、特发性血小板减少性紫癜、慢性硬膜下血肿、颅内动脉瘤介入栓塞治疗、带状疱疹、寻常型银屑病、新生儿高胆红素血症颌骨囊肿。

2015年临床路径工作总结

及2016年工作计划

2015年度本科室临床路径病种为鼓胀(肝硬化腹水)、黄疸(急性病毒性肝炎),全年收治100人,临床路径总入径数:58人次,完成人数14,中途退出人数44,入径率58%,入组完成率24.1%,现对2015年度临床路径工作总结如下:

一、存在问题:

临床路径入径人数、入径率低。

二、原因分析

(一)、患者:1、对临床路径不了解;2、不配合治疗;3、提前出院。

(二)、医护人员:1、对临床路径未掌握;2、对入径积极性差;

3、执行流程不熟悉;

4、技术水平不高,对并发症评估、处置不

到位。

(三)、科室临床路径管理小组:1、监管不到位;2、培训不到位;3、未制定奖惩计划。

三、整改措施

1、科室临床路径管理小组做好监管工作,对于符合入径标准而未入径的,每发现一例对床位医生予以100元罚款,完成一例奖励50元;每个季度对科室医护人员进行一次培训;设立个案管理员,制定相应的职责。

2、加强医护人员业务学习,提高处理并发症的能力;做好对患者的知情沟通工作。

3、增加科室临床路径病种,2016年拟增加积聚病(肝硬化)中医临床路径。

修订临床路径工作实施方案,建立奖罚措施。

4、由科室临床路径与单病种管理小组商定并上报需要增加的临床路径病种。

四、2016年工作计划及目标

(一)、目标:提升入径人数、入径率,争取达到收治病人50%入径,入径完成率达到60%,并保证入径质量。

(二)工作计划:

1、继续按照《临床路径工作实施方案》执行临床路径的实施工

作。

2、科室临床路径实施成效,按规定实施奖惩

3、加大临床路径的培训与科室的宣教,增加入径人数,提升入径率。

4、科室临床路径管理小组加强监管,定期分析数据,查找问题,进行分析,做好整改。