同济大学桥梁与隧道工程发展历史

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:1

隧道工程的发展历程及方向摘要:本文通过介绍隧道工程的发展历史,阐述了其他专业和社会需求在隧道发展历程中的影响,并对隧道工程的发展方向做了规划。

关键词:隧道工程发展历史新奥法发展方向0 引言随着现代交通的发展,对道路线形要求的不断提高,隧道的作用越来越突出。

同时,城市交通拥堵问题日益突出,发展城市地下交通十分迫切。

鉴于此,回顾隧道的演进历史和发展历程,总结其发展现状和发展水平,提出新形势下的发展方向已势在必行。

1 隧道的发展历史1.1古代的隧道我国最早有文字记载的地下人工建筑物出现在东周初期( 约公元前七百年)。

《左传》中记述了一段很有名的“掘地及泉,隧而相见”的历史故事。

讲述了郑庄公为与母亲相见,掘地出泉的故事。

在其它古代文明地区有很多著名的古隧道, 如公元前2189到2160年前后, 在古巴比论城幼发拉底河下修筑的人行隧道, 是迄今已知的最早用于交通的隧道。

古代最大的隧道建筑可能是那不勒斯与普佐利之间的婆西里勃道路隧道,完成于公元前36年,直到现在还使用着。

为免去衬砌,多数古隧道都是修建在坚硬的岩层中。

在火药出现之前,开挖隧道的主要手段是用锤、钎、锲等原始工具。

后来人们知道利用岩石的物理特性,比如先把岩石烧到灼热状态,然后突然以冷水或醋喷射,使岩石更易于开挖,这便是所谓的“猝火法”。

1.2近现代隧道的发展1866年瑞典人诺贝尔发明黄色炸药达纳马特,为开凿坚硬岩石提供了条件。

1872年,位于瑞士中南部的世界著名隧道之一圣哥达隧道的建设则首次使用了炸药。

1830年左右,铁路的出现与发展促进了隧道工程技术的发展。

1853年,美国马萨诸塞州在建设8km长的胡萨克隧道时试用了隧道掘进机,但未取得成功。

在接下来的一个世纪中,很多尝试制造和使用隧道掘进机进行建设,但真正取得成功的却是少之又少。

上个世纪头几十年里,汽车技术的发展突飞猛进,车速逐渐提高。

相应地要求道路采用平直线形,以缩短历程,提高运输效率,道路隧道的数量随之增多。

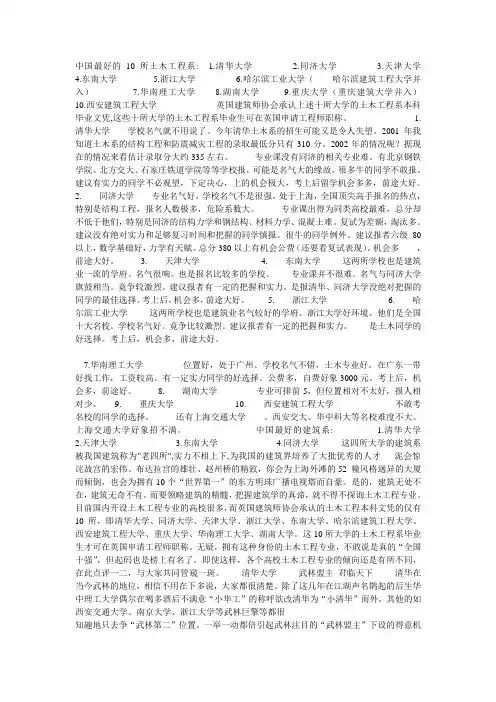

中国最好的10所土木工程系: 1.清华大学 2.同济大学 3.天津大学4.东南大学 5.浙江大学 6.哈尔滨工业大学(哈尔滨建筑工程大学并入)7.华南理工大学8.湖南大学9.重庆大学(重庆建筑大学并入)10.西安建筑工程大学英国建筑师协会承认上述十所大学的土木工程系本科毕业文凭,这些十所大学的土木工程系毕业生可在英国申请工程师职称。

1. 清华大学学校名气就不用说了。

今年清华土木系的招生可能又是令人失望。

2001年我知道土木系的结构工程和防震减灾工程的录取最低分只有310分。

2002年的情况呢?据现在的情况来看估计录取分大约335左右。

专业课没有同济的相关专业难。

有北京钢铁学院、北方交大、石家庄铁道学院等等学校报,可能是名气大的缘故,很多牛的同学不敢报。

建议有实力的同学不必观望,下定决心,上的机会极大,考上后留学机会多多,前途大好。

2. 同济大学专业名气好,学校名气不是很强。

处于上海,全国顶尖高手报名的热点,特别是结构工程,报名人数极多,危险系数大。

专业课出得为同类高校最难,总分却不低于他们,特别是同济的结构力学和钢结构、材料力学、混凝土难。

复试为差额,淘汰多。

建议没有绝对实力和足够复习时间和把握的同学慎报。

很牛的同学例外。

建议报者六级80以上,数学基础好,力学有天赋。

总分380以上有机会公费(还要看复试表现)。

机会多,前途大好。

3. 天津大学4. 东南大学这两所学校也是建筑业一流的学府。

名气很响。

也是报名比较多的学校。

专业课并不很难。

名气与同济大学旗鼓相当。

竟争较激烈。

建议报者有一定的把握和实力。

是报清华、同济大学没绝对把握的同学的最佳选择。

考上后,机会多,前途大好。

5. 浙江大学6. 哈尔滨工业大学这两所学校也是建筑业名气较好的学府。

浙江大学好环境。

他们是全国十大名校。

学校名气好。

竟争比较激烈。

建议报者有一定的把握和实力。

是土木同学的好选择。

考上后,机会多,前途大好。

7.华南理工大学位置好,处于广州。

一、土建老八校风采依旧中国王牌土木院校——“土建老八校”名单:第一名、清华大学;第二名、同济大学;第三名、东南大学;第四名、天津大学第五名、重庆大学;第六名、哈尔滨工业大学;第七名、西安建筑科技大学;第八名、华南理工大学"老八校"培养了大量的土建类优秀人才,其土木工程专业排名均在全国院校前列,专业实力毋庸质疑,在中国土木界的地位无人能撼,对于很多用人单位来说,"老八校"的出身是一块就业的敲门砖。

中国土木工程第一名:清华大学——低调做学术,始终占据科研实践最高峰清华大学土木工程专业涵盖土木水利学院(土木工程系、建设管理系、水利工程系)、建筑学院(原土木工程系建工专业)、环境科学与工程系。

招收土木工程专业的硕士研究生,各院系根据自身学科特点在土木工程一级学科下设置了不同的专业方向,比如土木工程系的土木工程信息技术、土木工程材料,环境科学与工程系的给水处理理论与技术、废水处理理论与技术、城市垃圾处理处置工程等,都是比较有国内排名第一的特色的学科。

土木工程系拥有工程结构、建筑材料、工程测量等设备先进的实验室。

结构工程与振动教育部重点实验室的主要部分也设在土木工程系,它是全国高校中规模最大的工程结构实验室之一。

结构工程学科早在1988年即被评为国家重点学科,为全国最早,结构工程也在随后的历次评估中名列榜首,傲视群雄。

清华土木系的门槛比较高,这里集中了大批土木界的优秀人才。

清华土木各专业的分数线不一样,考生可以根据自己的实力和兴趣爱好选择适当的专业。

如果报考的是热门专业(如钢结构、混凝土、结构理论、有限元仿真等),或者报考了热门导师(如袁驷、聂建国、辛克贵、郭彦林、韩林海等),考研分数必须名列前茅才有录取的希望。

如果被第一专业拒绝,再想调剂到其他专业往往比较困难。

如果是跨专业考研,工程力学系、水利系的考生比较有优势,因为这些专业的专业基础课程差别不大。

作为中国最好的工科院校,"清华制造"无疑是就业的第一保障,清华的理工科毕业生在各个行业都受到追捧。

带你走进这些高校的“前世今生”——轨道交通行业相关院校介绍●嘉鱼(整理)院校属性:“211工程”、一流学科建设高校办学历史:北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。

1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。

1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。

1950年学校定名北方交通大学。

1952年北方交通大学撤销,学校改称北京铁道学院。

1970年恢复“北方交通大学”校名。

2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。

2003年恢复使用“北京交通大学”校名。

院校简介:北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学。

历经双甲子发展,学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。

学校在被称为“学府胜地”的北京市海淀区建有东、西两个校区,在山东省威海市建有威海校区,各校区均具有完善的教学、科研设施,校园环境优美。

院校属性:“211工程”、一流学科建设高校办学历史:学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂,是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地。

学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉。

建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。

学校先后经历了两次院系调整,一大批在全国享有盛誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。

1972年更名西南交通大学。

院校简介:西南交通大学坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都,有九里、犀浦、峨眉三个校区。

土木工程学科前沿综述同济大学 项海帆李杰 吕西林 葛耀君 袁勇一、前 言1660年创立的虎克定律被认为是土木工程学科从古代进入近代的标志。

从那时到第二次世界大战结束的约三百年间,建筑材料方面由古代的石料、木材和砖瓦转变为以铸铁、钢材、混凝土、钢筋混凝土,乃至早期的预应力混凝土。

理论方面则由十七世纪伽利略、虎克和牛顿奠基的土木工程设计基础理论发展出十八世纪以欧拉的稳定理论和库仑的强度理论和土力学理论为代表的更新的理论。

十八世纪蒸汽机的发明催生了英国工业革命。

1825年英国建成了第一条铁路,1863年伦敦又建成了第一条地铁。

转炉炼钢法(1856年)和钢筋混凝土(1867年)的相继问世促使了近代土木工程的快速发展。

19世纪的60年代和70年代还相继发明了内燃机和电机,到1885年德国造出了第一辆汽车。

铁路、公路、高层建筑和大型公共建筑(车站、展览馆、体育场馆等)在十九世纪的大量建设使近代土木工程在世纪末已达到了相当成熟的阶段。

继十九世纪下半叶的世界三大标志性工程:美国布鲁克林悬索桥(主跨486m,1883年)、法国埃菲尔铁塔(高305m,1899年)和英国Forth桁架桥(主跨520m,1890年)。

二十世纪上半叶建成的世界三大标志性工程是:美国旧金山金门大桥(主跨1280m,1937年)、澳大利亚悉尼拱桥(主跨503m,1932年)和美国纽约帝国大厦(高378m,102层,1931年)。

与此同时,20世纪的30和40年代也是土木工程有关力学理论和设计方法蓬勃发展和日臻完善的时期,结构稳定和振动理论、非线性大挠度理论、组合结构计算理论、梁桁空间计算理论、高层框架分析方法、板壳和薄壁杆件扭转理论等相继建立起来,为大跨桥梁、高层建筑和大跨穹顶结构的分析和设计提供了有力的支持。

第二次世界大战后,计算机的问世标志着土木工程进入了发展更为迅猛的现代时期。

在20世纪60年代,世界各国进入了战后大兴土木的高潮期。

高速公路网的建设和城市化进程大大推动了土木工程的发展。

2022年9月 科学中国人 41交通隧道领域开拓者——记同济大学交通运输工程学院教授杨新安 于德萍同济大学交通运输工程学院教授杨新安从事“隧道工程、城市地下工程”等方面的教学与研究工作30多年,承担国家、省部级、企业级科研项目数十项,主持了“京张高铁八达岭长城地下车站施工关键技术研究”“狮子洋复合地层盾构掘进姿态控制与对接技术”“壁板坡特长隧道施工关键技术研究”“深圳地铁11号线宝碧区间复杂条件下盾构施工关键技术与风险控制研究”“复杂环境下合肥地区浅埋暗挖隧道关键技术与风险控制研究”等课题研究,在隧道支护与加固理论、长大隧道及深埋地下车站修建技术、城市隧道施工风险控制等方面作出突出贡献。

杨新安的研究成果获省部级科技奖7项,发表论文150余篇,出版著作10部,培养硕士、博士研究生60余名。

这些成绩的背后是他30多年交通隧道人生的具体写照——20世纪90年代初发明锚注支护,21世纪头十年服务隧道建设;始终致力于以科研为国家重大工程保驾护航,教书育人成绩斐然。

发明锚注支护杨新安于1992年脱产考入中国矿业大学,师从陆士良教授攻读博士学位。

当时,我国煤矿锚杆支护技术还较为落后,锚杆直径偏小和锚固剂不过关等导致锚杆的锚固强度不足,锚杆缺乏系统设计。

这一方面造成许多巷道的支护条件差;另一方面,大量的采准巷道和软岩巷道无法采用锚杆支护而导致支护成本偏高。

为了改变我国煤矿巷道支护的困境,杨新安阅读了大量国内外文献资料,并多次到井下进行现场调研,他敏锐地发现当时我国煤矿锚杆支护所存在的主要问题,指出了解决途径和技术方案。

特别是发明了“锚注支护”技术,巧妙地将锚杆和注浆两种支护方式通过外锚内注式锚杆组合在一起实施,解决了煤矿、镍矿等大量软岩、破碎围岩的隧道支护难题。

锚注支护由于结构简单、支护理论先进、适用范围广,很快在国内许多煤矿巷道得到推广应用,产生巨大的社会与经济效益。

成果获得了1999年高等学校优秀成果奖科技进步奖二等奖,这也是杨新安在踏入交通隧道领域之前最重要的研究成果。

同济大学桥梁工程学科创建于1952年,是我国高校中最早设置的两个桥梁工程学科之一。

1987年成立我国高校中第一个桥梁工程系,1988年获准建立我国在土木工程领域中第一个国家重点实验室——土木工程防灾国家重点实验室。

1998年成为教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授设岗学科和国家“211工程”重点建设学科,2000年被遴选为上海市十个“重中之重”学科之一,在2002年和2007年两次“桥梁与隧道工程”国家重点学科评估中均名列全国第一。

桥梁工程系目前设有4个学科群及11个研究(试验)室和1个教学研究室,是土木工程防灾国家重点实验室、桥梁结构抗风技术交通行业重点实验室、同济OVM预应力研究中心和同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司桥梁工程设计院等专业机构的挂靠单位,也是国际桥梁及结构工程协会(IABSE)中国团组、中国土木工程学会(CCES)桥梁及结构工程分会和风工程委员会等学会组织的常设机构所在地。

现有教职工88人,其中中国工程院院士1人、长江学者特聘教授2人、国家杰出青年科学基金获得者1人、国家973计划首席科学家1人,正高级职务者33人、副高级职务者21人、中级职务者27人。

每年招收桥梁工程专业方向本科生约75人、硕士研究生约90人、博士研究生约25人。

教学与科研基地拥有桥梁馆、风工程馆、TJ-1风洞馆和嘉定校区李国豪实验馆等四栋建筑,总建筑面积约1.5万平方米;教学和科研设备以五座边界层风洞群、世界上综合试验能力最强的多功能振动台阵、国内吨位最大的双向动/静液压伺服加载系统以及成套桥梁检测监测设备等为代表,固定资产总值约3亿元。

桥梁工程系积极对接我国大规模交通基础设施建设发展战略,以桥梁工程领域高素质人才培养以及桥梁工程设计、施工和管养的关键技术研究为总目标,逐步形成理论研究、物理实验、现场实测和数值仿真相结合的学科特色,努力建设成为与国际大型桥梁及动力研究前沿接轨的培养高层次人才、开展高水平科学研究和进行高新技术成果转化的国家级重要基地和国际性中心。

同济大学土木工程学院桥梁与隧道专业——完备学习计划前言:对于报考同济大学桥梁与隧道专业的同学而言,由于材料力学与结构力学科目考察内容较多,考试的题目比较灵活,对于基础知识点的考查比较多,专业课考试的所针对的难度相对较大。

所以,第一遍的参考学习,一定要仔细梳理参考书的知识点并全面进行把握。

专业课的复习需要拿出百分百劲头亲自动手去学习,去思考。

一、专业信息介绍1、院系专业信息,包括就业、导师、科研情况学校简介:同济大学是教育部直属重点大学。

她创建于1907年,早期为德国医生在上海创办的德文医学堂,取名"同济"意蕴合作共济。

1912年增设工学堂,1923年被批准改名为大学,1927年正式定为国立同济大学。

抗战期间曾内迁经浙、赣、滇入川,1946年回迁上海并发展为以拥有理、工、医、文、法五大学院著称海内外的综合性大学。

1952年院系调整后,同济大学成为国内土木建筑领域最大、专业最全的工科大学。

1978年经中央批准恢复对德交流,在中科院学部委员李国豪校长领导下实行“两个转变”,即由土木为主的理工科大学向理工为主的多科性大学转变,由国内普通高校向作为中外文化交流“窗口”之一的国际性大学转变,从而迅速恢复和发展成为一所以工为主、理工结合,经、管、文、法各具特色的多科性大学。

1995年实现由教育部和上海市“共建”,1996年并入了原上海城市建设学院和上海建筑材料工业学院,被国务院领导赞为高校体制改革中的"同济模式"。

2000年4月又与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。

目前是一所拥有理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育9大学科门类的综合性大学。

作为研究型大学,学校是首批被国务院批准成立研究生院的高校之一;作为全国重点大学,学校被列入国家财政立项资助的"211工程"和国家教育振兴行动计划与地方重点共建的高水平大学行列。

同济大学现有建筑与城市规划、土木工程、经济与管理、电子与信息工程、环境科学与工程、外国语、人文、法学、马克思主义、政治与国际关系、材料科学与工程、机械工程、医学、理学、交通运输、汽车、海洋与地球科学、生命科学与技术、航空航天与力学、传播与艺术、设计创意、女子学院及软件学院等学院,还建有继续教育、高等技术、职业技术教育、国际文化交流、网络教育、汽车营销及电影学院等,学校还设有经中德政府批准合作培养硕士研究生的中德学院、与法国巴黎高科大学集团合作举办的中法工程和管理学院、中德工程学院、中意学院等。

同济大学土木工程学院桥梁工程系师资队伍

桥梁抗风研究室

项海帆顾明葛耀君宋锦忠朱乐东陈伟周志勇丁泉顺全涌曹丰产黄鹏徐建英杨詠昕周志勇周暄毅赵林郭震山胡晓红

桥梁抗震研究室

范立础胡世德李建中王君杰袁万城魏红一叶爱君王志强彭天波管仲国徐艳

轨道交通桥梁研究室

吴定俊马坤全顾萍余华李奇

桥梁健康监测与振动控制研究室

孙利民程纬孙智淡丹辉黄洪葳

桥梁施工与信息技术研究室

石雪飞陈德伟吴迅凌知民李柯周宗泽阮欣

混凝土桥梁研究室

李国平徐栋黄士柏孙建渊李方元张国泉柳惠芬郑步全刘超沈殷

钢与组合结构桥梁研究室

吴冲陈惟珍曾明根刘玉擎董冰曹劲松苏庆田

大跨度桥梁研究室

肖汝诚贾丽君程进薛二乐许俊孙斌

桥梁设计方法与过程研究室

陈艾荣吴培峰马如进王达磊

桥梁结构试验室

张启伟章关永刘剑锋兰海

桥梁工程系研究生指导导师名单。

土木工程专业分析俗话说,男怕入错行,女怕嫁错郎。

又到了一年一度的高考,高考之后,填报志愿真真的是重中之重,小编以切身经历告诉大家,选好专业真的很重要。

想起当年小编填报志愿的时候,哎,不多说了,角落抹泪去了。

下面说一下高考志愿土木工程专业分析。

提起土木工程专业,大家往往会认为它是属于建筑学类,并且自然而然地会认为如果要报考土木工程专业,优先选择的高校一定是建筑老八建或新八建,其实土木工程专业是属于土木类,建筑只是它研究的一个方面。

土木工程专业,从某种角度上来讲,是一个复合型的专业,它可以与社会生活中的方方面面结合起来,从而产生不同的施工效果。

比如,土木工程专业可以与房屋建筑相结合,这也是大家对这个专业最直接的认识;土木工程专业还可以与道路设计相结合,从而有了隧道、桥梁等,所以说,在选择土木工程专业的时候,一定要注意分析院校的背景,因为在不同的高校中,开设的土木工程专业,它的研究方向都是不同的。

所谓的土木工程,是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。

一般的土木工作项目包括:道路、水务、渠务、防洪工程及交通等。

过去曾经将一切非军事用途的民用工程项目,归类入此类,但随着工程科学日益广阔,不少原来属于土木工程范围的内容都已经独立成科。

从狭义定义上来说,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或称结构工程)、桥梁与隧道工程、岩土工程、公路与城市道路、铁路工程等这个小范围。

因而土木工程专业通常也包括了道路桥梁、铁道工程、工民建、工程管理和工程造价五个方面,那么如果考生心仪土木工程专业,则可以参考这五个专业方向进行院校的选择。

土木工程专业要求考生具备一定的空间想象能力,这是学习该专业的最基本要求;除此以外,还要求考生对于高中物理的力学方面较有兴趣,并且也打下了良好的力学基础,这是对于学习该专业的基本学科要求;较强的动手能力、认真、细致的做事风格,以及吃苦耐劳的精神,这是学习该专业的特殊要求,也是考生在选择土木工程专业时,一定要想清楚的。

中国高校桥梁与隧道工程简介同济大学桥梁与隧道工程系创建于院系调整后的1952年,是全国最早设置的两个桥梁与隧道工程专业之一。

1982年首批获准设立结构工程(含桥梁与隧道工程)的硕士点和博士点,1986年又批准设立博士后流动站,结构工程成为首批重点学科。

1987年桥梁工程系成立,1988年获准设立单独的桥梁与隧道工程硕士点。

1990年又获准设立博士点以及属于一级学科铁路、公路和水运的博士后流动站。

桥梁工程系现有中科院院士、中国工程技术院院士2人,正高级职称17人、副高级职称19人,6位博士导师和14位硕士导师。

目前,在读硕士研究生70多人、博士研究生30人。

1988年在同济大学建立土木工程防灾国家重点实验室,桥梁抗震和抗风是实验室的主要研究方向。

近年来承担了我国绝大部分大跨度桥梁的抗震和抗风研究以及风洞试验。

自1986年以来,共完成国家、省部级项目百余项,大多数为国际、国内先进水平。

获国家级、省部级科研成果奖十项。

在国际重要学术刊物、国内重要刊物及国内外学术杂志上共发表论文近500篇,被《SEI》、《EI》收录30余篇。

出版专著、教材三十余部。

研究成果在国内居领先地位,部分达到国际先进水平。

桥梁工程系由于其悠久的历史,以及在桥梁抗风与抗震、桥梁CAD研究领域的建树,已成为国内外公认的桥梁工程研究中心之一。

同济大学桥梁工程系的国际知名度及其学术地位愈来愈高。

在上海市政工程建设大变样和南浦、杨浦大桥、江阴长江大桥等世界级大桥的科学研究与设计中,桥梁工程系的教师及毕业生作出了杰出贡献。

名人多多不必列举西南交通大学桥梁与结构工程现有一个博士点(桥梁与隧道工程)和两个硕士点(桥梁与隧道工程、结构工程),其中桥梁与隧道工程为首批国家重点学科和首批博士点之一,并设有"长江学者奖励计划"特聘教授岗位。

整个学科队伍现有在册教师47名、返聘教师6名、兼职教师4人。

教师(包括返聘、兼职教师)中有教授21名,其中博士生导师13名;副教授21名;讲师7名;助教8名。

同济大学变迁史一、历史回顾1891年,德意志帝国海军军医埃里希*宝隆来到上海,萌发开办医院的设想1893年,埃里希*宝隆在上海开办诊所1900年,在上海建立同济医院1907年10月同济德文医学堂(上海)1912年4月同济医工学堂(上海)1917年4月同济医工学校(上海)1923年3月同济大学(上海)1927年8月国立同济大学(上海第1所)1937年9月迁浙江金华1937年11月迁江西赣州、吉安1938年7月迁广西贺县八步镇1938年冬经由越南河内迁至云南昆明1940年10月迁四川宜宾李庄1946年4月迁回上海1949年5月27日上海解放,6月25日市军管会接管同济大学1949年9月文学院和法学院并入复旦大学1949年10月建国后,为高教部直属院校1951年~1952年全国高校大调整,同济成为土木单科大学1954年恢复研究生教育由高教部划归城建部和建工部双重领导1958年改由建工部领导1960年6月被列为建工部重点高校1960年10月被列为高教部重点工科院校1966年重新划归高教部领导1979年经国务院同意,恢复对德联系,成为中德科技、文化交流的窗口1995年10月国家教委和上海市人民政府正式宣布共建同济大学1996年7月原上海建材工业学院和上海城建学院并入2000年4月原上海铁道大学与同济大学合并......二、建国初1950年代全国院校调整中的同济:1、同济医学院——>1000余人连同当时在校的11位一级教授和当时上海乃至全国最好的同济医院(宝隆医院、中美医院)由上海迁至武汉+武大医学院(尚未培养出1位毕业生)的几十人组建中南同济医学院——>武汉医学院——>同济医科大学——>今华中科技大学同济医学院。

2、同济医学院及附属医院一部——>留在上海参加组建第二军医大学(在同济宝隆医院基础上建立长征医院,在同济新生院校舍建立长海医院,二军大副校长、国家最高科学技术奖获得者吴孟超为同济医学毕业)——>今第二军医大学。

我国桥梁工程的发展历程与成就1. 引言:桥梁是城市的“脊梁”说到桥梁,大家首先想到的可能是那种横跨江河的大桥。

但你知道吗?在我们国家,这些“铁臂阿童木”似的桥梁可是有着不平凡的历史呢!桥梁工程不仅是咱们基础设施的一部分,更是城市发展的“脊梁”。

咱们今天就来聊聊我国桥梁工程的发展历程与成就,顺便感受一下那些年我们一起过的“桥”。

2. 桥梁工程的发展历程2.1 古代桥梁:艰难起步,堪称勇敢者的游戏。

古代的桥梁工程,那真是个“闯关”挑战啊。

早在春秋战国时期,咱们的祖先就开始动手建桥了。

别看那时候的桥梁材料有限,但他们还是“蛮拼”的,用木头、石头来搭建桥面。

比如说,著名的赵州桥,它的修建技术可是一绝。

那个时候没有现代的机械设备,全靠工匠们“巧手如簧”的智慧,真的是了不起。

古代的桥梁都是“脚踏实地”的开始,虽然简朴,但耐得住时间的考验。

2.2 近现代桥梁:科学进步,飞跃的时代。

走到近现代,咱们的桥梁工程就进入了一个“开挂”的阶段。

19世纪末20世纪初,随着科技的发展,钢铁结构的桥梁开始出现。

这时候,国内外的工程师们一齐“开动脑筋”,引入了更多先进的技术和材料。

比如,南京长江大桥就是那个时期的代表作,它不仅是当时最宏伟的桥梁之一,还代表了我们国家在桥梁工程上的一大步。

那段时间,可谓是桥梁建设的“黄金时代”啊,桥梁从“单调”变得“多彩”,不仅结实还美观,真的是一举两得。

3. 桥梁工程的成就3.1 现代桥梁:一马平川,成就辉煌到了现代,咱们的桥梁工程可是迎来了“井喷式”发展。

大家熟悉的那座座“地标性”大桥,比如港珠澳大桥、武汉长江大桥,这些都是咱们中国智慧的结晶。

港珠澳大桥那可是名副其实的“桥梁之王”,不仅连接了香港、珠海和澳门,还创下了许多世界纪录。

那可是“人间奇迹”的象征,足以让人自豪。

武汉长江大桥也不甘示弱,它的修建不仅推动了长江流域的经济发展,还让我们看到了中国桥梁建设的“雄心壮志”。

3.2 持续创新:步步为营,未来可期咱们的桥梁工程可不仅仅停留在过去的辉煌之中。

同济大学桥梁工程系是在1952年全国最早设置的桥梁与隧道工程专业基础上成立的。

桥梁工程系设有“桥梁与隧道工程”和“风工程”专业的硕士点、博士点及博士后流动站,现有各类在校学生400余人,其中博士生100余人,全日制硕士生200多人。

桥梁系师资力量雄厚,全系现有教职工87人,其中中国工程院院士2人,博士生导师20人,教授等正高级职称25人,副教授等副高级职称27人。

他们中有多人是有国际声誉的著名专家、学者,如已故的李国豪院士,我国桥梁抗风研究的开拓者、现任国际桥梁及结构工程协会副主席、中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事长等职的项海帆院士以及现任中国土木工程学会副理事长等职的范立础院士等。

桥梁工程系拥有世界一流的抗风实验室,试验室,近年来承担了我国绝大部分大跨度的桥梁的抗风和抗震研究及风洞试验。

获国家、省部级科研成果奖数十项。