对外友好往来

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:28

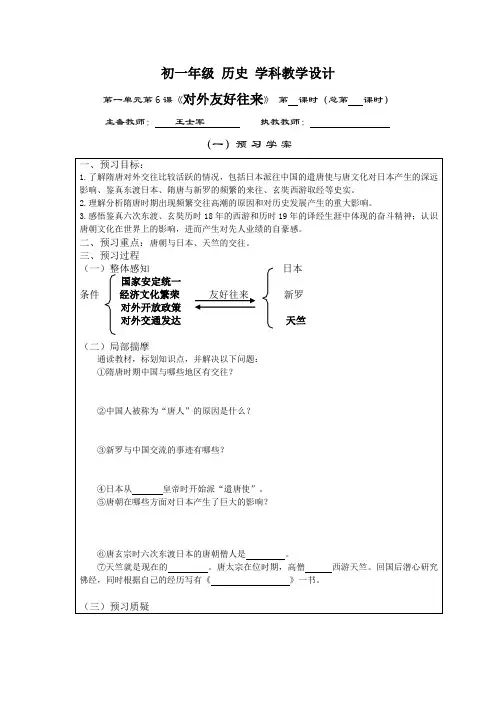

对外友好往来课文的教案一、教学目标:1. 知识目标:(1)了解课文中所提到的对外友好往来的历史背景和意义。

(2)掌握课文中的关键词汇和表达方式。

(3)理解课文中所传达的友好往来的价值观和理念。

2. 技能目标:(1)能够流畅地朗读和背诵课文。

(2)能够运用课文中的词汇和表达方式进行口语表达和写作。

(3)能够运用课文中的友好往来理念处理人际关系和跨文化交流。

3. 情感目标:(1)培养学生的国际视野和跨文化意识。

(2)培养学生对友好往来的热爱和尊重。

(3)培养学生积极参与对外友好往来的意愿和行动。

二、教学内容:1. 课文梗概:本课文讲述了中国与其他国家之间的友好往来历史,通过具体的事例和故事,展示了友好往来的意义和价值。

2. 教学重点:(1)课文中所提到的对外友好往来的历史背景和意义。

(2)课文中的关键词汇和表达方式。

(3)课文中所传达的友好往来的价值观和理念。

三、教学过程:1. 导入:(1)利用图片或地图展示中国与其他国家之间的地理位置和交通线路。

(2)引导学生思考友好往来的意义和价值。

2. 课文朗读与理解:(1)引导学生朗读课文,注意语音语调和表情。

(2)解释课文中的关键词汇和表达方式。

(3)引导学生理解课文中所提到的对外友好往来的历史背景和意义。

3. 案例分析:(1)挑选几个课文中的具体事例或故事进行详细分析。

(2)引导学生思考和讨论这些事例或故事所传达的友好往来的价值观和理念。

四、教学评价:1. 口语表达:(1)评估学生在课堂上的朗读和口语表达流利程度。

(2)评估学生能够运用课文中的词汇和表达方式进行口语表达的能力。

2. 写作评估:(1)评估学生能够运用课文中的友好往来理念进行写作的能力。

(2)评估学生的写作内容是否符合友好往来的价值观和理念。

五、教学资源:1. 课文文本。

2. 与课文相关的图片或地图。

3. 案例分析的相关资料或视频。

教学反思:本节课通过朗读和分析课文,学生对对外友好往来有了更深入的理解和认识。

《对外友好往来》教案一、教学目标1. 让学生了解我国与其他国家发展友好往来的重要性。

2. 使学生掌握我国对外友好往来的主要领域和成果。

3. 培养学生热爱祖国,树立国际视野的情感态度。

二、教学内容1. 我国对外友好往来的历史背景。

2. 我国对外友好往来的主要领域:政治、经济、科技、文化、教育等。

3. 我国对外友好往来的成果:国际地位提升、国际影响力扩大、友谊与合作加深等。

4. 我国对外友好往来的意义:促进世界和平与发展、实现共同繁荣、提高国家综合实力等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:我国对外友好往来的主要领域、成果和意义。

2. 教学难点:如何引导学生理解并阐述我国对外友好往来的重要性。

四、教学方法1. 讲授法:讲解我国对外友好往来的历史背景、成果和意义。

2. 案例分析法:分析具体的国际合作实例,让学生深入了解我国对外友好往来的实际效果。

3. 讨论法:组织学生讨论我国对外友好往来的重要性,培养学生的批判性思维。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示我国与其他国家友好往来的图片,引发学生对主题的兴趣。

2. 讲授新课:详细讲解我国对外友好往来的历史背景、主要领域、成果和意义。

3. 案例分析:选取具体的国际合作案例,让学生进行分析,深入了解我国对外友好往来的实际效果。

4. 课堂讨论:组织学生进行小组讨论,让学生阐述我国对外友好往来的重要性。

5. 总结与反思:对本节课的内容进行总结,强调我国对外友好往来对国家发展的重要性,激发学生的爱国情怀。

六、教学评价1. 知识掌握:评估学生对我国对外友好往来的历史背景、主要领域、成果和意义的理解程度。

2. 能力培养:评价学生在案例分析、课堂讨论中展现的分析问题、解决问题的能力。

3. 情感态度:观察学生在学习过程中是否树立了热爱祖国、关注国际事务的情感态度。

七、教学资源1. 教材:选用符合课程标准的教材,为学生提供权威、准确的学习材料。

2. 图片:收集我国与其他国家友好往来的图片,用于课堂导入和辅助讲解。

历史《对外友好往来》教案范文一、教学目标:1. 让学生了解中国古代对外友好往来的历史背景和重要事件。

2. 通过分析历史人物和事件,培养学生的批判性思维和综合分析能力。

3. 引导学生认识对外友好往来对国家发展和文化交流的重要性,树立和平发展的观念。

二、教学内容:1. 中国古代对外友好往来的历史背景和条件。

2. 重要历史事件:丝绸之路、郑和下西洋、中日文化交流等。

3. 历史人物:张骞、郑和、玄奘等。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:中国古代对外友好往来的主要事件和人物。

2. 教学难点:对外友好往来对国家发展和文化交流的影响。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解中国古代对外友好往来的历史背景、事件和人物。

2. 案例分析法:分析具体历史事件,引导学生思考对外友好往来对国家发展和文化交流的作用。

3. 讨论法:组织学生分组讨论,培养学生的批判性思维和综合分析能力。

五、教学过程:1. 导入:简要介绍中国古代对外友好往来的历史背景,引发学生兴趣。

2. 新课导入:讲解中国古代对外友好往来的主要事件和人物。

3. 案例分析:分析具体历史事件,引导学生思考对外友好往来对国家发展和文化交流的作用。

4. 小组讨论:组织学生分组讨论,分享各自观点和分析。

六、教学评价:1. 采用课堂问答、小组讨论、课后小论文等多种形式,评估学生对古代对外友好往来的了解和分析能力。

2. 关注学生在讨论中的表现,考察其批判性思维和综合分析能力的运用。

3. 结合学生的课后论文,评估其独立研究能力和对某一事件或人物的深入理解。

七、教学资源:1. 历史教材和相关书籍:为学生提供系统的古代对外友好往来的知识框架。

2. 网络资源:利用互联网查找相关历史资料和图片,丰富教学内容。

3. 视频资料:播放与古代对外友好往来相关的纪录片或视频片段,帮助学生更直观地理解历史事件。

八、教学进度安排:1. 第一课时:介绍古代对外友好往来的历史背景和条件。

2. 第二课时:讲解丝绸之路、郑和下西洋等主要历史事件。

历史《对外友好往来》教案范文一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解古代丝绸之路的历史背景和重要作用。

(2)掌握古代中外友好往来的主要事例。

(3)能够分析古代对外友好往来的意义和影响。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析古代丝绸之路的作用。

(2)运用史料分析法,了解古代中外友好往来的历史事实。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中华民族文化的自豪感。

(2)树立学生正确的历史观,增强民族自信心。

二、教学重点1. 古代丝绸之路的历史背景和作用。

2. 古代中外友好往来的主要事例。

三、教学难点1. 古代丝绸之路的路线和贸易往来。

2. 古代中外文化交流的影响。

四、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍古代丝绸之路的背景,引发学生兴趣。

(2)提问:同学们知道古代丝绸之路的重要性吗?它对中外友好往来有何影响?2. 自主学习(1)学生自主阅读教材,了解古代丝绸之路的路线、贸易往来和文化交流。

(2)教师提问:古代丝绸之路上的主要贸易商品有哪些?它们是如何传播到各地的?3. 合作探讨(1)学生分组讨论,分析古代丝绸之路对中外友好往来的作用。

(2)各组汇报讨论成果,教师点评并总结。

4. 史料分析(1)教师展示相关史料,引导学生了解古代中外友好往来的事例。

(2)学生分析史料,了解古代中外文化交流的历史事实。

5. 课堂小结教师总结本节课的主要内容,强调古代丝绸之路对中外友好往来的重要性。

五、课后作业1. 请学生结合教材,列举古代丝绸之路上的主要贸易商品。

2. 请学生思考:古代丝绸之路对我国古代文化的发展有哪些影响?如何看待古代中外友好往来?六、教学评估1. 课堂问答:教师通过提问了解学生对古代丝绸之路和中外友好往来的掌握程度。

2. 小组讨论:观察学生在合作探讨中的参与情况和分析能力。

3. 课后作业:评估学生对课堂内容的消化和理解,以及对问题的思考深度。

七、教学延伸1. 组织学生进行角色扮演,模拟古代丝绸之路的商人,体验贸易往来的过程。

《对外友好往来》教案一、教学目标1. 让学生了解我国对外友好往来的历史背景和重要事件。

2. 培养学生热爱祖国,为祖国的繁荣富强而努力奋斗的精神。

3. 提高学生对国际关系的认识,培养学生尊重不同国家和文化的态度。

二、教学内容1. 我国古代的对外友好往来丝绸之路的开通与交流玄奘西行取经郑和下西洋2. 我国现代的对外友好往来建国以来的重要外交事件我国加入世界贸易组织一带一路倡议的提出与实施三、教学重点与难点1. 教学重点:我国古代和现代的对外友好往来事件及其意义。

2. 教学难点:如何引导学生理解国际关系的变化和发展。

四、教学方法1. 讲授法:讲解我国古代和现代的对外友好往来历史。

2. 讨论法:引导学生分组讨论对外友好往来对我国发展的影响。

3. 案例分析法:分析具体的外友好往来事件,让学生深入理解其意义。

五、教学准备1. 教材:《历史与社会》等相关教材。

2. 课件:制作与教学内容相关的课件,包括图片、视频等资料。

3. 教案:根据教学目标和内容,编写详细的教学步骤和活动设计。

六、教学过程1. 导入新课:通过展示一幅古代丝绸之路的地图,引发学生对我国对外友好往来的兴趣。

2. 讲授新课:讲解丝绸之路的开通与交流,让学生了解古代我国与外国的贸易往来和文化交流。

3. 课堂互动:学生分组讨论丝绸之路对我国古代经济发展的影响,分享讨论成果。

七、案例分析1. 分析玄奘西行取经的背景和过程,让学生了解唐朝时期我国与印度等国的文化交流。

2. 学生分组讨论玄奘西行取经的意义,分享讨论成果。

八、课堂小结1. 总结本节课所学内容,强调古代丝绸之路和玄奘西行取经对我国对外友好往来的重要性。

2. 引导学生认识到对外友好往来对我国的发展和繁荣起到了积极的推动作用。

九、作业布置1. 请学生结合教材,查阅相关资料,了解郑和下西洋的历史背景和意义。

十、教学反思1. 在课后对自己的教学进行反思,总结教学过程中的优点和不足。

2. 根据学生的反馈,调整教学方法和策略,以提高教学效果。

《对外友好往来》教案一、教学目标:1. 让学生了解我国与其他国家之间的友好往来历史,培养学生热爱祖国、尊重其他国家和民族的感情。

2. 使学生掌握我国对外友好往来的主要表现形式,提高学生的国际视野。

二、教学内容:1. 我国古代的对外友好往来事例。

2. 我国现代的对外友好往来活动。

3. 我国与其他国家之间的友好合作关系。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:我国古代的对外友好往来事例,现代的对外友好往来活动,以及我国与其他国家之间的友好合作关系。

2. 教学难点:如何让学生理解并体会到我国对外友好往来的意义和价值。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解我国古代、现代的对外友好往来事例,以及其他国家之间的友好合作关系。

2. 案例分析法:分析具体的事例,让学生深入了解我国对外友好往来的具体情况。

3. 讨论法:组织学生就我国对外友好往来展开讨论,提高学生的思考和分析能力。

五、教学过程:1. 导入:简要介绍我国地理位置,引出我国与其他国家之间的友好往来。

2. 新课导入:讲解我国古代的对外友好往来事例,如丝绸之路、郑和下西洋等。

3. 案例分析:分析我国现代的对外友好往来活动,如一带一路、国际交流与合作等。

4. 课堂讨论:让学生谈谈自己对我国对外友好往来的看法,以及如何与其他国家的人民友好交往。

6. 作业布置:让学生搜集有关我国对外友好往来的资料,下一节课分享。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在讨论和分享环节的积极参与程度,了解他们对对外友好往来的理解和认识。

2. 作业完成情况:评估学生搜集资料和完成作业的质量,检查他们对我国对外友好往来的了解程度。

3. 知识测试:通过问卷调查或小测验,测试学生对我国对外友好往来知识的掌握情况。

七、教学延伸:1. 组织一次课外活动,如举办一个关于对外友好往来的文化节,让学生通过展览、表演等形式展示他们对对外友好往来的理解和认识。

2. 开展一次实地考察,如参观我国与其他国家合作的项目,让学生亲身感受对外友好往来带来的实际成果。

《对外友好往来》教案一、教学目标:1. 让学生了解我国对外友好往来的历史和现状,认识对外友好往来对我国社会经济发展的影响。

2. 培养学生热爱祖国,尊敬外交人员,积极参与国际交流合作的情感。

3. 提高学生分析问题、解决问题的能力,培养学生的团队协作和口头表达能力。

二、教学内容:1. 我国对外友好往来的历史回顾:古代“丝绸之路”,现代“一带一路”倡议等。

2. 我国对外友好往来的主要领域:经济、科技、教育、文化等。

3. 我国对外友好往来的重要人物:乒乓外交、周恩来总理等。

4. 我国对外友好往来的现状及意义。

5. 学生参与国际交流合作的案例分享。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:我国对外友好往来的历史、现状及其意义。

2. 教学难点:如何引导学生理解并参与到对外友好往来中。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解我国对外友好往来的历史、现状及其意义。

2. 案例分析法:分享学生参与国际交流合作的案例。

3. 小组讨论法:分组讨论如何积极参与国际交流合作。

4. 情景模拟法:模拟国际交流场景,提高学生的口头表达能力。

五、教学过程:1. 导入新课:通过展示古代“丝绸之路”的图片,引导学生了解我国对外友好往来的历史。

2. 讲解我国对外友好往来的现状及其意义,分析对外友好往来对我国社会经济发展的影响。

3. 分享学生参与国际交流合作的案例,让学生认识到自身在国际交流合作中的作用。

4. 小组讨论:如何积极参与国际交流合作,培养学生热爱祖国,尊敬外交人员的情感。

5. 情景模拟:模拟国际交流场景,提高学生的口头表达能力。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在小组讨论和情景模拟中的参与程度,评估学生的积极性和合作精神。

2. 作业完成情况:评估学生对课程内容的理解和吸收,通过作业的完成质量来衡量。

3. 口头表达能力:在情景模拟环节中,观察学生的口头表达能力,包括语言的组织能力和交流技巧。

4. 感悟论文:通过学生提交的关于参与国际交流合作的感悟论文,了解学生的思考深度和真实体验。

对外友好往来教学设计教学设计:对外友好往来一、教学目标1.学习能用外语进行友好往来的基本表达。

2.学会提问、表达想法、讨论话题等交流技巧。

3.培养学生对不同文化背景的理解和尊重。

二、教学内容1.日常生活中的友好往来:打招呼、问候、道别等。

2.常见的交流技巧和策略,如提问、回答、表达意见等。

3.跨文化交流:了解其他国家的文化背景、礼节和习惯等。

三、教学步骤步骤一:介绍和导入(15分钟)1.教师介绍本节课的主题和目标,激发学生的学习兴趣。

2.导入活动:教师以身边日常场景为例,演示友好往来的基本表达,并引导学生尝试模仿。

步骤二:基本表达(40分钟)1.教师逐一介绍日常生活中用到的基本表达,并给出示范。

2.学生模仿教师的示范,进行角色扮演练习,练习在不同场景中的友好往来。

3.学生分小组进行对话练习,模拟日常情景对话。

步骤三:交流技巧和策略(30分钟)1.教师介绍常见的交流技巧和策略,如提问、回答、表达意见等,并给出示范。

2.学生结合自己的实际情境,进行交流技巧的讨论,例如如何提问、如何回答他人的问题等。

3.学生进行情景对话练习,模拟不同交流策略的应用。

步骤四:跨文化交流(30分钟)1.教师介绍跨文化交流的重要性和意义,引导学生思考不同文化背景下的交流方式和习惯。

2.学生通过小组讨论,分享自己对不同文化的理解和体验,以及自己在跨文化交流中遇到的问题。

3.学生进行角色扮演练习,模拟跨文化交流的场景,体验在不同文化背景下的交流挑战。

步骤五:总结和拓展(15分钟)1.教师总结本节课的重点内容,强调友好往来和跨文化交流的重要性。

2.学生向教师和同学分享本节课的学习心得和体会。

3.如果时间允许,教师可以给学生留下一些拓展任务,如观看相关纪录片、阅读跨文化交流的相关书籍等。

四、教学评估1.观察学生在角色扮演和对话练习中的表现,评估其友好往来的表达是否准确、流利。

2.听取学生的小组讨论和交流,评估其理解和尊重不同文化背景的能力。