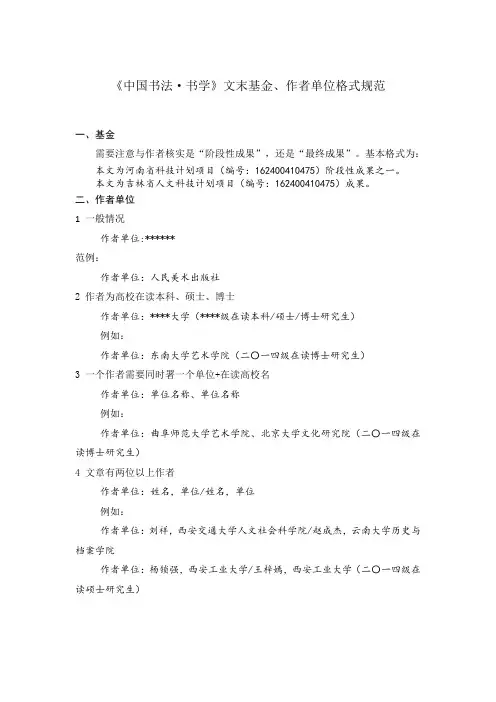

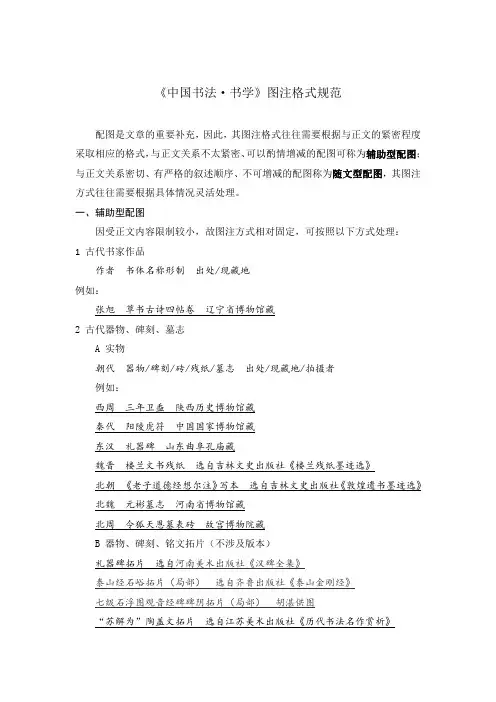

注释格式规范——《中国书法·书学》

- 格式:pdf

- 大小:180.11 KB

- 文档页数:3

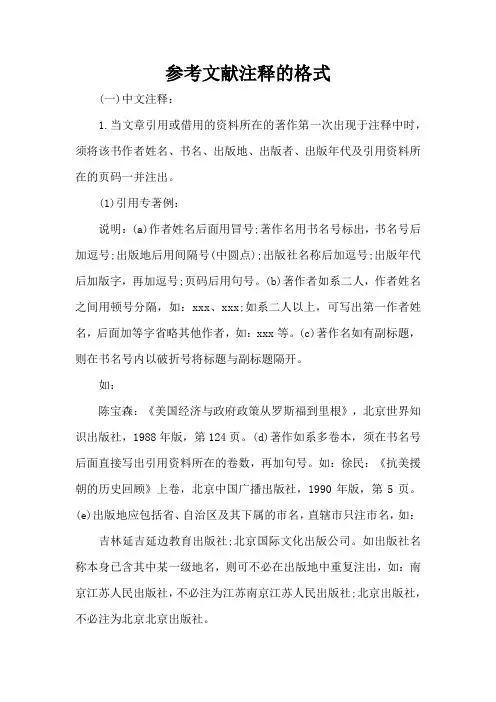

参考文献注释的格式(一)中文注释:1.当文章引用或借用的资料所在的著作第一次出现于注释中时,须将该书作者姓名、书名、出版地、出版者、出版年代及引用资料所在的页码一并注出。

(1)引用专著例:说明:(a)作者姓名后面用冒号;著作名用书名号标出,书名号后加逗号;出版地后用间隔号(中圆点);出版社名称后加逗号;出版年代后加版字,再加逗号;页码后用句号。

(b)著作者如系二人,作者姓名之间用顿号分隔,如:xxx、xxx;如系二人以上,可写出第一作者姓名,后面加等字省略其他作者,如:xxx等。

(c)著作名如有副标题,则在书名号内以破折号将标题与副标题隔开。

如:陈宝森:《美国经济与政府政策从罗斯福到里根》,北京世界知识出版社,1988年版,第124页。

(d)著作如系多卷本,须在书名号后面直接写出引用资料所在的卷数,再加句号。

如:徐民:《抗美援朝的历史回顾》上卷,北京中国广播出版社,1990年版,第5页。

(e)出版地应包括省、自治区及其下属的市名,直辖市只注市名,如:吉林延吉延边教育出版社;北京国际文化出版公司。

如出版社名称本身已含其中某一级地名,则可不必在出版地中重复注出,如:南京江苏人民出版社,不必注为江苏南京江苏人民出版社;北京出版社,不必注为北京北京出版社。

(2)引用译著例:J.布卢姆等:《美国的历程》下册第二分册(杨国标、张儒林译,黄席群校),北京商务印书馆,1988年版,第97页。

说明:(a)作者姓名中除姓(family name)外,名与中间名(first name 和 middle name)均可用缩写形式表示,如缩写,须用英文缩写符号(下圆点);如将姓名全部译出,则须在姓名之间加中文间隔符号(中圆点)。

(b)书名号后或多卷本著作卷次、册次后直接加圆括号,括号内注明中文译、校者姓名。

(3)引用编著例:杨生茂主编:《美国外交政策史,17751989》,北京人民出版社,1991年版,第23页。

韩铁等:《战后美国史,19451986》(刘绪贻、杨生茂主编),北京人民出版社,1989年版,第56页。

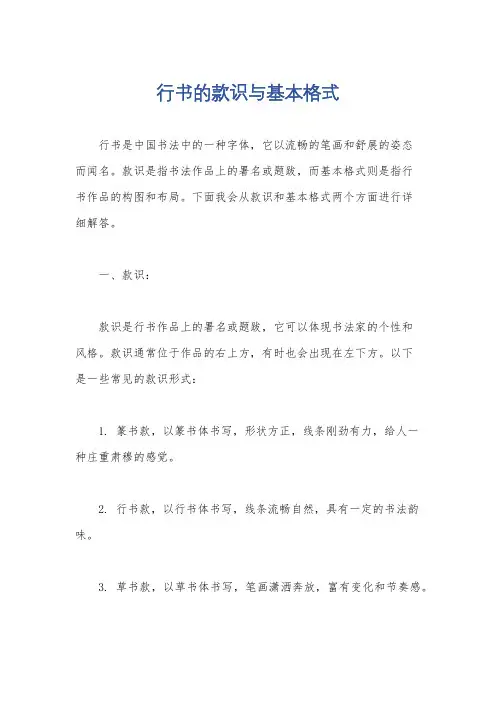

行书的款识与基本格式行书是中国书法中的一种字体,它以流畅的笔画和舒展的姿态而闻名。

款识是指书法作品上的署名或题跋,而基本格式则是指行书作品的构图和布局。

下面我会从款识和基本格式两个方面进行详细解答。

一、款识:款识是行书作品上的署名或题跋,它可以体现书法家的个性和风格。

款识通常位于作品的右上方,有时也会出现在左下方。

以下是一些常见的款识形式:1. 篆书款,以篆书体书写,形状方正,线条刚劲有力,给人一种庄重肃穆的感觉。

2. 行书款,以行书体书写,线条流畅自然,具有一定的书法韵味。

3. 草书款,以草书体书写,笔画潇洒奔放,富有变化和节奏感。

4. 隶书款,以隶书体书写,笔画简练有力,线条流畅,给人一种古拙大气的感觉。

除了款识的字体形式,书法家还可以在款识中加入自己的姓名、年代、地点、作品标题、题跋等内容,以展示自己的创作意图和情感表达。

二、基本格式:行书的基本格式包括构图和布局,它们对于整个作品的美感和平衡性起着重要作用。

1. 构图:构图是指整个作品的整体结构和安排。

行书的构图要注重整体的平衡和谐,避免过于拥挤或空旷。

常见的构图方式有:单幅构图,将整个作品放在一个方形或长方形的画面内,注重字形的大小和排列的均衡。

对联构图,将作品分为上下两行,上下行的字数和字形要对称,整体呈现出一种平衡感。

横幅构图,将作品排列在一条长长的横幅上,注重字形的大小和排列的节奏感。

2. 布局:布局是指作品中字体的排列和分布。

行书的布局要注重字形的大小、间距和位置,以及整体的美感和平衡性。

常见的布局方式有:横排布局,字体从左到右横向排列,每个字之间的间距要适中,整体呈现出一种平稳的感觉。

竖排布局,字体从上到下纵向排列,每个字之间的间距要适中,整体呈现出一种挺拔的感觉。

斜排布局,字体以斜线的形式排列,每个字之间的间距要适中,整体呈现出一种动感和流动感。

总之,行书的款识和基本格式是书法作品中不可或缺的重要元素。

款识体现了书法家的个性和风格,而基本格式则决定了作品的整体美感和平衡性。

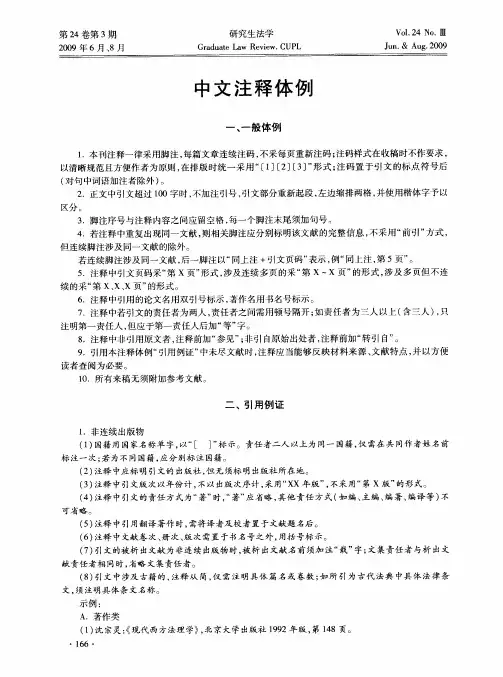

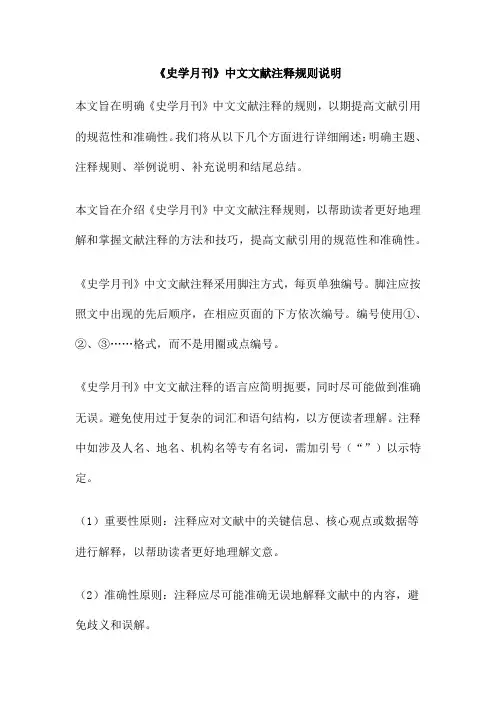

《史学月刊》中文文献注释规则说明本文旨在明确《史学月刊》中文文献注释的规则,以期提高文献引用的规范性和准确性。

我们将从以下几个方面进行详细阐述:明确主题、注释规则、举例说明、补充说明和结尾总结。

本文旨在介绍《史学月刊》中文文献注释规则,以帮助读者更好地理解和掌握文献注释的方法和技巧,提高文献引用的规范性和准确性。

《史学月刊》中文文献注释采用脚注方式,每页单独编号。

脚注应按照文中出现的先后顺序,在相应页面的下方依次编号。

编号使用①、②、③……格式,而不是用圈或点编号。

《史学月刊》中文文献注释的语言应简明扼要,同时尽可能做到准确无误。

避免使用过于复杂的词汇和语句结构,以方便读者理解。

注释中如涉及人名、地名、机构名等专有名词,需加引号(“”)以示特定。

(1)重要性原则:注释应对文献中的关键信息、核心观点或数据等进行解释,以帮助读者更好地理解文意。

(2)准确性原则:注释应尽可能准确无误地解释文献中的内容,避免歧义和误解。

(3)规范性原则:注释应符合学术规范和《史学月刊》的排版要求,格式统一,语言简练。

下面我们结合具体例子,对《史学月刊》中文文献注释规则进行说明:原文:“根据《明史》记载,明朝第一位皇帝朱元璋于1368年建立明朝,定都南京,后迁都北京。

”注释:“根据《明史》记载,1368年,明朝第一位皇帝朱元璋在南京建立明朝,随后迁都北京。

转引自《明史》(卷1)。

”原文:“随着全球化的加速,跨国公司的数量不断增加,对于跨国公司的研究也日益成为学术界的热点。

”注释:“随着全球化的加速,跨国公司的数量不断增加,跨国公司研究也日益成为学术界的焦点。

”对于涉及历史背景的文献资料,注释中应简要介绍相关历史背景,以帮助读者更好地理解文献内容。

对于当前研究现状的文献资料,注释中应提及该领域的研究热点、主要观点及研究方向等,以便读者对该领域有更全面的了解。

本文对《史学月刊》中文文献注释规则进行了详细说明。

通过明确格式要求、注释语言要求和注释原则等方面的内容,并结合具体例子进行阐述,使读者对《史学月刊》的注释规范有了更加全面和准确的认识。

《中国法学》注释格式一、总则(一)提倡引用正式出版物,独著类书籍无需在作者名称后加“著”字;非独著类书籍,根据被引资料性质,应在作者姓名后加“主编”、“编译”、“编著”、“编选”等字样。

(二)文中注释一律采用脚注,连续注码,注码样式为:①②③等。

(三)非直接引用原文时,注释前加“参见”;非引用原始资料时,应注明“转引自”,应尽可能避免使用“转引”。

(四)数个注释引自于同一资料时,注释体例为:1.书籍类,前引①,哈耶克书,第48页;论文类,前引②,王泽鉴文。

(五)引文涉及同一资料相邻数页,注释页码部分可标注为:第×页以下。

(六)引用自己的作品时,请直接标明作者姓名,不要使用“拙文”等自谦词。

二、分则(一)著作类1.注释信息编排方式为:作者姓名:《著作名称》,出版社×××××年版,第×页或第×-×页。

2.著作若有副标题,以破折号与标题隔开。

3.著作的版次紧随著作名称,以“(第×版)”、“(修订版)”或“(增订)”的方式表示。

4.合著应标明全部作者姓名。

三人以上合著的,第一次出现时,应写明全部作者姓名;第二次出现时,可以在第一作者之后加“等”字省去其他作者姓名。

作者姓名之间以顿号(、)隔开。

5.多卷本著作应在著作名称后,以“(第×卷)”、“(第×册)”或“(第×辑)”注明卷、册或辑数。

示例:①王泽鉴:《民法学说与判例研究》(第1册),北京大学出版社2009年版,第4页。

(二)论文类1.注释信息编排方式为:作者姓名或名称:《文章名称》,载《期刊名称》××××年第×期。

2.以“××××年第×期”标注期刊杂志的出版时间,不使用“第×卷第×期”的标注方式。

示例:①苏永钦:《私法自治中的国家强制》,《中外法学》2001年第1期。

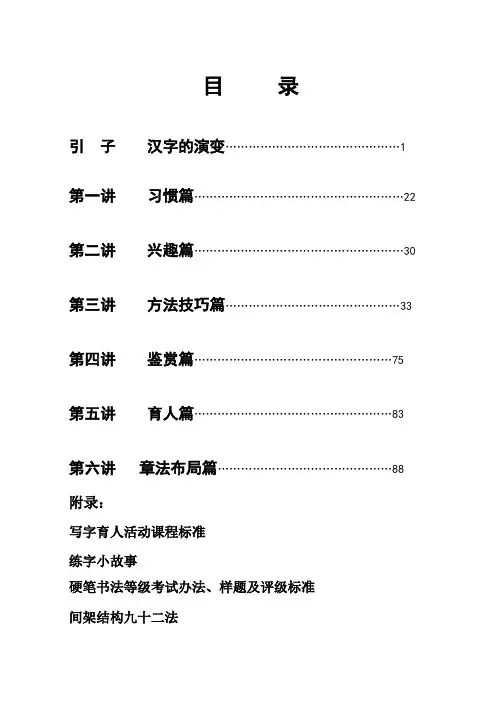

目录引子汉字的演变 (1)第一讲习惯篇 (22)第二讲兴趣篇 (30)第三讲方法技巧篇 (33)第四讲鉴赏篇 (75)第五讲育人篇 (83)第六讲章法布局篇 (88)附录:写字育人活动课程标准练字小故事硬笔书法等级考试办法、样题及评级标准间架结构九十二法一、文字起源文字产生之前人们为了帮助记忆,交流思想,传递信息采用了各种和各样的记事方法,最原始得计亊方法是:结绳记事和契刻记事。

1.结绳记事不论用一根绳子打结,还是用多根绳子横竖交叉,归根结底,它只是一种表示和记录数字或其他方位的一些简单概念。

如大事记大疙瘩,小事记小疙瘩。

疙瘩的多少也代表东西的多少。

它只能帮助人们记忆某些事情,却不能进行思想交流。

所以不可能产生文字,只能说它是文字产生前的孕育阶段。

2.契刻记事人们用契刻的方法,将数目用一定的线条做符号,刻在木片或竹片上,作为双方的契约。

后来人们把契从中间分开,作为两半,双方各持一半。

以两者吻合为凭据。

古代契上刻的数目主要适用来做债务凭证的。

二、图画文字由于结绳记事和契刻记事的不足。

人们不得不采用其它的,比如图画的方法,来帮助记忆表达思想,用文字的线条或笔划把要表达的物体的外形特征,具体的勾画出来,绘画导致了文字的产生。

“文字的产生,本是很自然的,几万年前旧石器时代的人类,已经有很好的绘画,这些画大抵是动物和人像,这是文字的前驱。

”然而图画发挥文字的作用,转变成文字,只有在语言被广泛使用之后才有可能。

譬如,画了一头象,大家见了才会叫它为“象”。

久而久之,大家约定俗成,类似于“象”这样的图画,就介于图画和文字之间,久而用之了。

随着时间的推移,这样的图画越来越多,画得也就不那么逼真了。

这样的图画逐渐向文字方向偏移。

最终导致文字从图画中分离出来。

这样,图画就分了家,分成原有的逼真的图画和变成为文字符号的图画文字。

文字不再是图画的,而是书写的。

而书写的技术不需要逼真的描绘,只要把特点写出来,大致不错,使人能认识就够了。

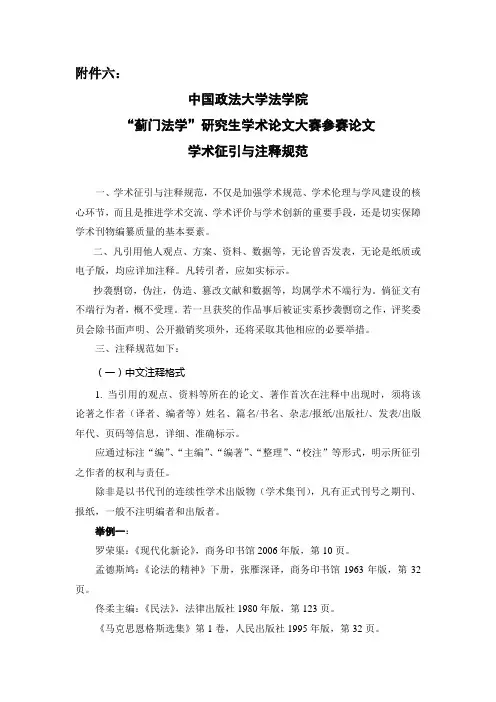

附件六:中国政法大学法学院“蓟门法学”研究生学术论文大赛参赛论文学术征引与注释规范一、学术征引与注释规范,不仅是加强学术规范、学术伦理与学风建设的核心环节,而且是推进学术交流、学术评价与学术创新的重要手段,还是切实保障学术刊物编纂质量的基本要素。

二、凡引用他人观点、方案、资料、数据等,无论曾否发表,无论是纸质或电子版,均应详加注释。

凡转引者,应如实标示。

抄袭剽窃,伪注,伪造、篡改文献和数据等,均属学术不端行为。

倘征文有不端行为者,概不受理。

若一旦获奖的作品事后被证实系抄袭剽窃之作,评奖委员会除书面声明、公开撤销奖项外,还将采取其他相应的必要举措。

三、注释规范如下:(一)中文注释格式1. 当引用的观点、资料等所在的论文、著作首次在注释中出现时,须将该论著之作者(译者、编者等)姓名、篇名/书名、杂志/报纸/出版社/、发表/出版年代、页码等信息,详细、准确标示。

应通过标注“编”、“主编”、“编著”、“整理”、“校注”等形式,明示所征引之作者的权利与责任。

除非是以书代刊的连续性学术出版物(学术集刊),凡有正式刊号之期刊、报纸,一般不注明编者和出版者。

举例一:罗荣渠:《现代化新论》,商务印书馆2006年版,第10页。

孟德斯鸠:《论法的精神》下册,张雁深译,商务印书馆1963年版,第32页。

佟柔主编:《民法》,法律出版社1980年版,第123页。

《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第32页。

王家福、刘海年、李步云:《论法制改革》,《法学研究》1989年第2期,第35-36页。

王启东:《法制与法治》,《法制日报》1989年3月2日第6版。

2.当再次引用同一著作中的资料时,注释中只需注出作者姓名、篇名/书名、页码即可。

如引文出自报刊文章,报刊名称、出版日期等可省略。

举例二:罗荣渠:《现代化新论》,第25-26页。

王家福、刘海年、李步云:前引文,第39页。

3.论文标题、图书书名、报刊名称,须一律用书名号标示。

中国书法的书写规范中国书法是中华传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的艺术底蕴。

在书写中国书法时,需要遵循一定的书写规范,保持书法作品的美感和规范性。

下面将介绍中国书法的书写规范。

首先,要注意笔画的顺序。

在书写汉字时,要按照一定的笔顺书写,这不仅可以保持汉字的结构美感,还可以体现书法的灵动和流畅。

笔画的顺序通常是由上而下,由左而右,要注意轻重缓急,使笔画有起承转合的节奏感。

其次,要掌握正确的用笔姿势。

书法用笔要端正,握笔要轻松自然,以便于灵活运用笔尖,掌握书法的笔画轻重缓急。

同时,要注重用笔的力度和角度,控制好笔头与纸张的接触力度,使书法作品的线条清晰流畅。

此外,要注意字体的结构。

中国书法有篆、隶、楷、草等不同字体,每种字体都有其独特的结构特点。

在书写不同字体时,要注意保持字体的整体结构,避免出现过于变形或不协调的情况。

要注重字形的对称与平衡,使书法作品有美感和稳定感。

还要注重字体的规范。

字体规范包括字形规范和字间距规范两方面。

字形规范是指每个字的笔画要符合一定的规范要求,形成完整的字形结构。

字间距规范是指每个字与字之间的间距要适当,不宜过于拥挤或分散,保持整体协调和均衡。

此外,要注意书写的速度和节奏。

书写书法不宜过快,要注意控制节奏和速度,使每个笔画有充分的表现力和节奏感。

要注重书写的稳重和流畅,避免出现慌乱和杂乱的情况,要有耐心和专注力,细心描绘每一个笔画。

总的来说,中国书法的书写规范包括笔画顺序、用笔姿势、字体结构、字体规范、书写速度和节奏等多个方面,都需要认真细致地掌握和实践。

只有在遵循这些规范的基础上,才能够书写出优美规范的书法作品,展现中国书法独特的艺术魅力和文化内涵。

希望广大书法爱好者能够不断磨练技艺,提高书法水平,传承和发扬中华优秀的书法传统。

黄简讲书法四级课程03课笔记:词句格式2 黄简讲书法四级课程03课笔记:词句格式2 三、作品格式安排上次讲了格式通例、标题、卷数、正文、姓名、序跋和注释,一共六个,这些今后写作品时都会用到。

但具体怎样用,我今天讲解一下。

3.1全文抄录有时作品是全文抄录某一篇文章,这时的格式就以上一堂课讲的,各位可以运用。

这里有一张纸,先不计四边的空白,文章一级标题,第一行顶格写,下面可以写作者姓名。

注意,通常这是文章作者,也就是上面标题这文章的作者。

文章作者的姓名也可以写到第二行。

假如你不是这文章的作者,而是抄写者,你把姓名写在这里,最好写清楚某某“书”,有了这个“书”字,可以避免人家误会你是文章的作者。

我们上一课介绍的陆柬之《五言兰亭诗》,就是这样写了“书”字。

如果有二级标题,要低一两格写。

然后正文,都是顶格写的。

正文后面如果有题跋等说明文字也要低一两格。

最后是抄写者的姓名,位置在中线以下。

中线以下是表示谦卑,中线以上是表示尊敬。

如果你也在中线以上,那就是自己尊敬自己了。

什么地方要加注释,可以用双行夹注。

第一张作品的格式,大致就是这个样子。

开始写作品,对于基本格式要有个了解,而且尽量照基本格式去写,不要随意改动。

历史上书法家写作品,确实有格式不一致的情况,但作为初学者,了解格式、遵守格式还是必要的。

格式在一些庄重的作品上比较严格。

这是一块墓志铭原稿,文章出自袁枚之手,由名士王文治书写,格式就非常严格。

这是要刻石的,绝不能随便乱来。

这是文征明小楷《千字文》,第一行“千字文”三个字,是标题,顶格写。

然后正文,每格一字,无须空格。

正文写完,最后一行低两格写日期、姓名和地点。

这是最基本的格式安排,最后一行第一个也可以。

基本格式的意思,就是最常见的、最常用的。

你看文征明另一件作品草书《千字文》,这次不是用格子,而是依照行线写的。

基本格式不变,第一行标题“千字文”顶格,写到最后,这次是低一字落款,写年月、地点、签名。

这张作品上只介绍过,第一行标题,顶格写。

最完整的书法格式大全都在这里了(收藏)1.条幅:以长宣纸全开及对开(半截或半折),直书之作品为条幅。

2.楹联:两张对开条幅,分别书写上下联语者,亦称对联、对子或楹帖。

3.中堂:将料纸全开或比全开稍小而单独或并挂于楹联间之条幅。

4.斗方:将宣纸裁成八开左右大小(约1尺见方) 之体裁,称之。

5.匾额:又称横披,条幅横书装框或刻于木板悬挂于壁上。

6.条屏:以中堂、条幅等尺幅相类之料纸,写成一组作品,依诗文长短。

7.扇面:尺寸如扇形,有纨扇与折扇,亦可装裱或轴成册。

8.册页:将小幅作品装裱以便翻阅,合之成册,展开成册故名册页,其内容或相互连贯,或单独成立。

9.手卷:亦成横轴,不便悬挂,只适合在书桌上舒展,观后卷置之横幅作品。

书法作品格式详解⒈斗方:中国书画的一种式样。

呈正方形。

通常用四尺宣纸对裁两份,二尺高二尺宽,也可把四尺宣纸裁为八份,称为“小品斗方”,或“斗方小品”。

斗方是竖行书写的正方形的作品。

书写内容一般是四行至六行。

因为行列多,篇章布局时应十分强调上下左右的大小、开合、呼应及节奏变化等。

在创作时,要注意正文与落款的主次关系,款字一般小于正文,要自然生动。

落款可写在末行正文的下方,布局时应留出余地。

款的底端一般不以正文平齐,以避免形式的死板。

也可在正文后面另占一行或两行,上下均不能与正文平齐。

印章要小于款字,需离开一字以上位置。

⒉三开:中国书画的一种式样。

呈长方形,尺寸不等。

如用四尺宣纸分三份裁开,称四尺三开。

若用五尺宣纸分三份裁开,称五尺三开。

以此类推,同是三开,尺寸大小不同,四尺三开一般为三尺画面(实际是二尺七寸,八平方市尺的三分之一)。

五尺三开则是十二平方尺的三分之一,每开画面的面积为四尺。

⒊对幅:中国书画装裱的一种式样。

通常两幅成对悬挂。

如书法对幅,称“字对”或“对联”。

明清绘画有“画对”,是两幅大小相等的屏条,成对悬挂。

也有厅堂正中挂中堂立轴画,两边分挂“字对”,或中间悬挂中常立轴书法,两侧悬挂“画对”。

古人怎样给古书注释我们今天阅读古书,除了使用工具书和掌握固定的语言规律外,还需要依靠古书的注释。

古人对古书的注释叫做古书注释,又叫古注或旧注。

我国从汉代开始就有人专门给古书作注释。

如毛亨、孔安国、马融、何休、郑玄等都是汉代著名的注释家。

古书注释涉及问题很多,本文仅就古书常用的体例、方式和术语做一简要介绍。

掌握这些知识,最起码对查阅《辞海》《辞源》以及《康熙字典》《说文解字》等工具书有好处。

一、古书注释的体例(一)注疏古人(尤其是儒家学派)把他们所推崇的典范著作称为“经”,把阐述、注释经的正文的文字称为“传”(zhuàn)或“注”。

由于最先对经所作的传注大都比较简单,因而注释家在注释古书时又对“传”或“注”加以补充或修订,这就是所谓的“笺”。

唐代开始,有人又对古代“经”的正文和原有的传或笺加以新的注释,这种注释就叫作“疏”,又叫做“正义”或“义疏”。

例如:《诗经》原来只叫《诗》,被列为儒家经典后才叫《诗经》。

汉代毛亨为《诗经》做的注释叫“毛传”(又叫“诗传”);汉代郑玄又在注释《诗经》时为“毛传”做了补充、订正。

郑玄的注释叫“郑笺”(又叫“诗笺”);唐代孔颖达又为《诗经》正文和“毛传”、“郑笺”重新作注,这种注叫“孔疏”(又叫“正义”)。

毛传、郑笺、孔疏本来各自成书的,宋人为了使用方便,把三者合编在一起,称之为《毛诗注疏》。

此外,宋人还把其他十二经的注和疏合编在一起,与《毛诗注疏》共称为《十三经注疏》。

(二)集解(集注、集释)一部古籍,往往注释不止一家。

把各家对一部古籍的注释按一定程序汇聚在一起,还加上汇聚者的注释,这就称为集解·、集注或集释。

二·、古书注释的方式(一)注音(略)(二)注义(1)释词:专就古书正文中的生字难词进行解释。

(2)串讲:把一句、几句或全章的意思连起来讲解。

(3)概括大意:在解释词或句的基础上将全句或全章的大意加以概括,更加明确地表示注视者的观点。

书法作品章法钤印与格式格式与章法格式与章法是书法创作过程中不可缺少的重要因素,是作品是否具有视觉冲击力的关键。

格式与章法经过漫长的历史发展,到明朝中后期第一次出现了比较纯粹的赏玩意识,是在书法历经实用、雅玩(宋代手卷是其典型的反映)、赏玩过程基础上逐步提出来的。

书法格式与文体有关,受载体形状所限,在进行实际创作之前已被固定。

章法与格式有关,但不等于格式。

一定的格式由不同的人以不同的书体书写,所表现的章法会各不一样。

章法通常也在进行创作之前被确定,却常常又在瞬息的运动过程中无意识地发生着动态性的变化。

一、书法作品的格式格式,也叫品式或幅式,即书法篇幅的规格形式。

书法作品的格式大体上可以分为卷、轴、册、片四大类,具体包括以下几种:(一)条幅条幅指长方形的幅式作品,其长与宽悬殊比例比较大,亦称直幅或者立轴,通常将宣纸竖向对裁或将宣纸裁成长条形,装裱之后就成了“立轴”。

(二)屏条屏条一般将宣纸竖向对裁,自上而下,从右而左,逐行书写。

除独幅外,还可以多幅屏条成偶数排列起来合并为一件作品,但字体需要统一,一气呵成。

也有的多幅屏条内容是独立的,但字体、风格需要统一。

还有的多幅屏条书画结合,交相辉映。

常见的有:四幅、六幅、八幅,多的有可能多达十幅、十二幅。

(三)对联对联即因为书写中国独有的楹联文体而形成的特殊格式。

普遍运用于春联的书写和传统建筑的庭柱之上,以及中堂画的两边。

右为上联,左为下联。

文字音律上平仄相对,书写时左右应有呼应之感。

如果字数较多的长联,可以分行书写,上联自右向左排行、下联自左向右排行,这种长联称做龙门对。

(四)横披横披指横幅作品,横长竖短。

这种格式可以写少数字,自右而左写一行,也可以横式直写形成多行书长篇字。

横披大的可用于建筑物上、大厅会议室中悬挂,小的可用于斋室居所布置。

(五)中堂因悬挂于厅堂正中央而得名,中堂的宽度与长度比例一般为一比二。

常见的有长四尺、五尺、六尺等整张宣纸写成。

内容可以写长诗或短文,或只写几个大字,甚至只写一个大字。

一、注释体例及标注位置文献引证方式采用注释体例。

注释放置于当页下(脚注)。

注释序号用①,②,③……标识,每页单独排序。

正文中的注释序号统一置于包含引文的句子(有时候也可能是词或词组)或段落标点符号之后。

二、注释的标注格式(一)非连续出版物1.著作标注顺序:责任者与责任方式/文献题名/出版地点/出版者/出版时间/页码。

责任方式为著时,“著”可省略,其他责任方式不可省略。

引用翻译著作时,将译者作为第二责任者置于文献题名之后。

引用《马克思恩格斯全集》、《列宁全集》等经典著作应使用最新版本。

示例:赵景深:《文坛忆旧》,北新书局,1948,第43页。

谢兴尧整理《荣庆日记》,西北大学出版社,1986,第175页。

蒋大兴:《公司法的展开与评判——方法·判例·制度》,法律出版社,2001,第3页。

任继愈主编《中国哲学发展史(先秦卷)》,人民出版社,1983,第25页。

实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,香港中文大学出版社,1982,第11-12页。

金冲及主编《周恩来传》,人民出版社、中央文献出版社,1989,第9页。

佚名:《晚清洋务运动事类汇钞五十七种》上册,全国图书馆文献缩微复制中心,1998,第56页。

狄葆贤:《平等阁笔记》,有正书局,出版时间不详,第8页。

《马克思恩格斯全集》第31卷,人民出版社,1998,第46页。

2.析出文献标注顺序:责任者/析出文献题名/文集责任者与责任方式/文集题名/出版地点/出版者/出版时间/页码。

文集责任者与析出文献责任者相同时,可省去文集责任者。

示例:杜威·佛克马:《走向新世界主义》,王宁、薛晓源编《全球化与后殖民批评》,中央编译出版社,1999,第247-266页。

鲁迅:《中国小说的历史的变迁》,《鲁迅全集》第9册,人民文学出版社,1981,第325页。

唐振常:《师承与变法》,《识史集》,上海古籍出版社,1997,第65页。

3.著作、文集的序言、引论、前言、后记(1)序言、前言作者与著作、文集责任者相同。