氰化钠安全知识及急救措施34页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.08 MB

- 文档页数:34

编号:AQ-JS-03458( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑氰化钠的特性及安全措施和应急处置原则Characteristics, safety measures and emergency disposal principles of sodium cyanide氰化钠的特性及安全措施和应急处置原则使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

特别警示剧毒固体,遇酸产生剧毒、易燃的氰化氢气体。

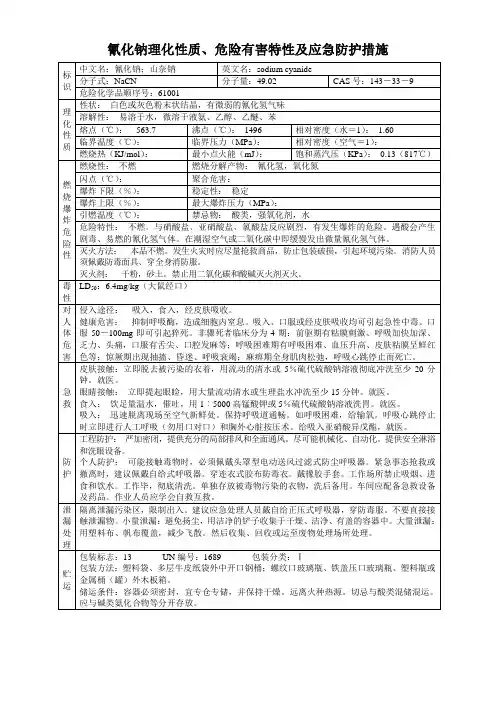

理化特性白色或略带颜色的块状或结晶状颗粒,有微弱的苦杏仁味。

易溶于水,溶液呈弱碱性,并缓慢反应生成剧毒的氰化氢气体,其溶液在空气存在下能溶解金和银。

微溶于乙醇。

分子量49.0,熔点563.7℃,沸点1496℃,相对密度(水=1)1.596,饱和蒸气压0.13kPa(817℃)。

主要用途:主要用于提炼金、银等贵重金属和淬火,并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成工业。

危害信息【燃烧和爆炸危险性】不燃。

【活性反应】与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈,有发生爆炸的危险。

遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。

在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。

【健康危害】吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

氰化钠抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

口服50~100mg即可引起猝死。

解毒剂:亚硝酸异戊酯、亚硝酸钠、硫代硫酸钠、4-二甲基氨基苯酚。

列入《剧毒化学品目录》。

安全措施【一般要求】操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识。

严加密闭,防止泄漏,工作场所提供充分的局部排风和全面通风。

生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪,配备两套以上重型防护服,操作尽可能机械化、自动化。

典型危险化学品应急处置——氰化钠氰化钠化学式为NaCN,为白色结晶性粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味,易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂,是一种重要的基本化工原料。

(一)理化性质(二)危害信息1.危险性类别氰化钠属于危险化学品中的第6 类第6.1 项毒性物质,火灾种类为丁类。

2.火灾与爆炸危险性氰化钠本身不会燃烧,当与酸类物质、氯酸钾、亚硝酸盐、硝酸盐混放时,或者长时间暴露在潮湿空气中,易产生剧毒的氰化氢气体。

3.健康危害主要由呼吸道吸入其粉尘或氰化氢气体,亦可通过皮肤、消化道吸收引起中毒,人口服氢氰酸0.06g或者氰化钠0.1~0.3g即可死亡,中毒初期的症状表现为面部潮红、心动过速、呼吸急促、头痛和头晕,然后出现焦虑、木僵、昏迷、窒息。

进而出现阵发性抽搐、抽筋和大小便失禁,最后出现心动过缓、血压骤降最终导致死亡,中毒特别严重者呼吸、心跳骤停。

(三)事故类型特点1.易造成人员中毒氰化钠是一种剧毒物质,在发生泄漏后,能够通过呼吸系统、消化系统和皮肤进入人体,对呼吸酶有强烈抑制作用。

2.严重污染环境其与水作用产生的氰化氢对大气、水域及土壤会造成严重的环境污染,对环境生物尤其是水生物会造成严重危害。

3.可引发燃烧爆炸氰化钠自身不燃烧,但遇潮湿空气或与酸类接触会产生剧毒、易燃的氰化氢气体(甲类),其爆炸极限为5.6%~40%。

与氯酸盐、硝酸盐等接触会剧烈反应,引起爆炸燃烧。

(四)典型事故处置程序及措施1.泄漏事故处置程序及措施(1)侦察检测①通过询问、侦察、检测、监测等方法,测定风力和风向,掌握泄漏区域泄漏量和扩散方向等情况。

②查明事故泄漏地点、泄漏量、人员伤亡情况、事故发生时间、泄漏地点周边情况等。

③了解事故单位已采取的处置措施、内部消防设施配备及运行、先期疏散抢救人员等情况。

④查明警戒区内重点单位情况、人员数量、电源、火源及道路交通情况,掌握现场及周边的消防水源位置、储量及给水方式。

氰化钠的特性及安全措施和应急处置原则氰化钠,别名为氰钠,分子式为NaCN,是一种白色或微黄色的固体,有强烈的臭味,是一种危险的有机物。

氰化钠可导致一系列有害影响,如中毒、呼吸困难、心跳不稳等。

本文将探讨氰化钠的特性及安全措施和应急处置原则。

特性物理特性•外观:白色或微黄色粉末或固体•气味:有臭味•密度:1.60 g/cm³•熔点:563 °C•沸点:1496 °C化学特性•氰化钠是一种有机金属盐,具有很强的毒性。

•氰化钠可以被水解,生成氰化氢,并释放出大量热量。

•氰化钠是一种良好的氧化剂,它能与许多物质反应,甚至与硝酸银反应产生爆炸。

安全措施防范措施•氰化钠是一种危险的有机物,操作前需慎重考虑。

•工作场所和设备应该保持干燥,避免受潮和水分。

•操作人员必须经过系统化培训,熟悉氰化钠的特性和危险性,掌握正确操作方法。

•在操作时需佩戴适当的个人防护装备,如手套、防护面罩等。

应急措施•在氰化钠泄漏时,应立即停止所有点火源,并保持远离现场,防止喷溅。

•所有可能受到氰酸盐影响的人员必须尽快撤离现场并接受医疗保健。

•可能受到氰化物污染的设备和物品应尽快清理。

•协调有关的政府机构和专家组织执行氰化钠泄漏的应急处置和风险评估,避免产生二次污染。

应急处置原则吞咽氰化钠时应急处置原则•立即将受害者带离现场,争取救治时间。

•如受害者不再呼吸或心跳停止,应按CPR操作流程进行抢救,及时进行人工呼吸和胸外按压。

•立即送往医院进行进一步治疗。

氰化钠溅入眼中应急处理原则•受害者应立即前往洗眼器或自来水龙头处,用大量流动的清水彻底清洗眼睛,每分钟冲洗至少15分钟。

•立即送往医院进行进一步治疗。

氰化钠皮肤接触应急处理原则•受害者应立即脱去受污染的衣物,用大量低浓度硫代硫酸钠溶液或5%氢氧化钠溶液清洗受污染的部位,然后彻底清洗。

•立即送往医院进行五一进一步治疗。

结论氰化钠是一种危险的有机物,操作前需慎重考虑。

典型危险化学品应急处置措施——氰化钠氰化钠是一种有毒的危险化学品,其误操作或事故可能造成严重的危害。

因此,针对氰化钠的应急处置措施是非常重要的。

下面将介绍氰化钠的典型危险,以及应急处置措施。

氰化钠的典型危险:1.毒性:氰化钠对人体有较强的毒性,吸入氰化钠的气体或接触其溶液可以引起头晕、恶心、呕吐、昏迷甚至死亡。

2.易燃:氰化钠是易燃物,可以在空气中燃烧,并且燃烧过程中会产生有毒气体。

3.腐蚀性:氰化钠是一种强腐蚀剂,可以对皮肤和眼睛造成灼伤。

氰化钠的应急处置措施:1.保护自己:在处理氰化钠的事故时,首先需要佩戴适当的个人防护装备,包括防护眼镜、手套、防护服和呼吸器等。

2.遏制泄漏:将泄漏源隔离,并采取措施以防止泄漏物进入下水道、水源和排水系统。

尽量采用泄漏应急处理工具和材料进行泄漏物处理,并将其放入密闭容器中妥善保管。

3.现场处理:在现场通风良好的情况下,尽可能从远离泄漏源的方向处理泄漏物。

如果泄漏物涉及火灾,必须使用干粉灭火器扑灭火源。

4.个人防护:在处理泄漏物时,必须佩戴化学防护服、酸碱喷淋设备、呼吸器等个人防护装备。

避免直接接触泄漏物,不吸入泄漏物、气溶胶和蒸气。

5.清理和处置:对泄漏物进行严格的清理和处置。

如果泄漏物是固体,应使用铁锹或铲子等工具,将其铲入合适的容器中。

如果泄漏物是液体,应使用河砂、纸张或吸附剂等材料吸收,并将其收集在密闭容器中。

6.废弃物处置:将清理后的废弃物储存在安全的地方,并交由专门的废弃物处理公司进行处置。

总结起来,氰化钠是一种高毒、易燃、腐蚀性强的危险化学品。

在处理氰化钠的应急事故时,应该优先考虑自身的安全,采取措施遏制泄漏,建立现场通风系统,使用个人防护装备,并严格按照规定进行泄漏物的清理和处置。

这些措施的目的是最大限度地减少对人体和环境的伤害,确保安全和卫生。

同时,在进行氰化钠的处置过程中,也需要遵守相关法律法规和标准,以确保处置的合规性和可持续性。

危险化学品氰化钠安全知识主要用途:用于提炼金、银等贵重金属和淬火,并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成工业:健康危害:侵入途径:吸入、食入、经皮汲取。

健康危害:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、服或经皮肤汲取均可引起急性中毒。

服50-1mg即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛,服有舌尖、腔发麻等,呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等,惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭、麻痹期全身肌肉松驰,呼吸心跳停止而死亡。

长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合症,眼及上呼吸道刺激,可引起皮疹。

急救措施:皮肤接触:马上脱去被污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。

就医。

眼睛接触:马上提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲至少15分钟。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空新鲜处,坚持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸〔勿用对〕和胸外心脏按术,给吸入亚硝酸异酯。

就医。

食入:给足量温水、催吐,用1:50高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。

就医。

灭火方法:本品不燃,发生火灾时应尽量抢救商品,防止包装破损,引起环境污染,消防人员须佩戴防毒面具,穿全身消防服、灭火剂、干粉、砂土。

禁止用二氧化碳和酸碱灭火。

泄漏应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒衣,不要直接接触泄漏物;小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中,大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。

然后回收或运到废物处理场所处置。

储运注意事项:容器必须密封,宜专仓专储,并坚持干燥,远离火种、热源。

切忌与酸类混储混运。

应与碱类、铵化合物等分开存放,应严格执行极毒物品“五双〞管理制。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏,分装和搬运作业时要注意个人防护,运输按规定路线行驶,途中不得停留。

其他:工作现场禁止吸烟、进食和饮水、工作完毕彻底清洗,单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用,车间应配备急救设备及药品,作业人员应学会自救互救。