水力学实验报告(动量方程验证实验)

- 格式:pdf

- 大小:556.05 KB

- 文档页数:3

水力学工程流体力学实验指导书及实验报告专业农田水利班级学号姓名河北农业大学城乡建设学院水力学教研室目录〔一〕不可压缩流体恒定流能量方程〔伯诺里方程〕实验 (1)〔二〕不可压缩流体恒定流动量定律实验 (4)〔三〕雷诺实验 (8)〔四〕文丘里实验 (10)〔五〕局部水头损失实验 (14)〔六〕孔口与管嘴出流实验 (18)〔一〕不可压缩流体恒定流能量方程〔伯诺里方程〕实验一.实验目的要求:1.掌握流速、流量、压强等动水力学水力要素的实验两侧技术;2.验证恒定总流的能量方程;3.通过对动水力学诸多水力现象的实验分析研究,进一步掌握有压管流中动水力学的能量转换特性。

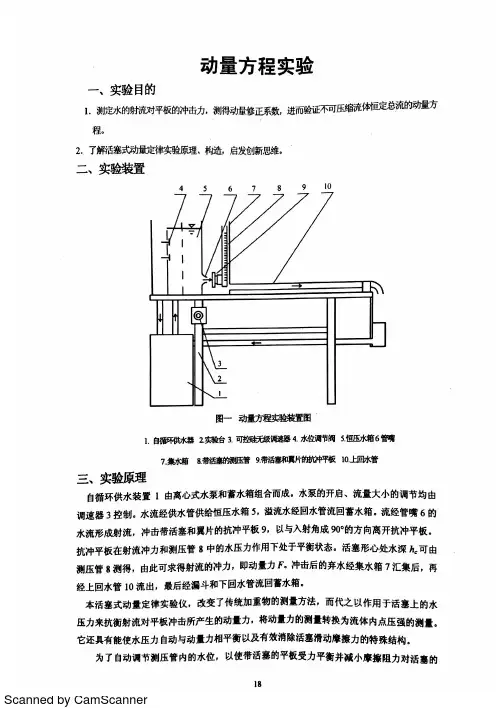

二.实验装置:本实验的装置如图1.1所示,图中:1.自循环供水器;2.实验台;3.可控硅无级调速器;4.溢流板;5.稳水孔板;6.恒压水箱;7.测压计;8.滑动测量尺;9.测压管;10.实验管道;11.测压点;12.毕托管;13.实验流量调节阀。

三.实验原理:在实验管路中沿管内水流方向取n个过水断面,可以列出进口断面〔1〕至断面〔i〕的能量方程式〔2,3,,i n =⋅⋅⋅⋅⋅⋅〕1i z ++=z +++22111122i i i w i p v p vh g g取121n a a a ==⋅⋅⋅=,选好基准面,从已设置的各断面的测压管中读出z+p值,测出通过管路的流量,即可计算出断面平均流速v 及22v g,从而即可得到各断面测管水头和总水头。

四.实验方法与步骤:1.熟悉实验设备,分清各测压管与各测压点,毕托管测点的对应关系。

2.翻开开关供水,使水箱充水,待水箱溢流后,检查泄水阀关闭时所有测压管水面是否齐平,假设不平那么进行排气调平〔开关几次〕。

3.翻开阀13,观察测压管水头线和总水头线的变化趋势及位置水头、压强水头之间的相互关系,观察当流量增加或减少时测管水头的变化情况。

4.调节阀13开度,待流量稳定后,侧记各测压管液面读数,同时测记实验流量〔与毕托管相连通的是演示用,不必测记读数〕。

流体动量方程实验报告流体动量方程实验报告引言:流体力学是研究流体运动规律及其相互作用的学科,广泛应用于工程领域。

在流体力学中,流体动量方程是研究流体运动的重要方程之一。

本实验旨在通过实际操作和数据采集,验证流体动量方程的有效性,并探究其在工程实际中的应用。

一、实验目的本实验的主要目的是验证流体动量方程的准确性,并通过实验数据分析,探究流体动量方程在工程实际中的应用。

二、实验原理流体动量方程是流体力学中的基本方程之一,它描述了流体运动的动量变化。

根据牛顿第二定律,流体的动量变化与作用力成正比。

流体动量方程可以表达为:Δp = FΔt其中,Δp为流体动量的变化量,F为作用力,Δt为时间间隔。

三、实验步骤1. 准备实验装置:将流体动量实验装置搭建起来,包括流体容器、流体泵、流量计等。

2. 测量流体动量:通过控制流量计和流体泵的工作状态,测量流体在不同时间段内的动量变化。

3. 记录实验数据:将实验过程中的数据记录下来,包括流体的质量、速度、时间等。

4. 数据分析:根据实验数据,计算流体动量的变化量,并与实际测量值进行比较。

5. 结果分析:根据实验结果,验证流体动量方程的准确性,并探究其在工程实际中的应用。

四、实验结果与讨论通过实验操作和数据采集,我们得到了一系列实验结果。

根据实验数据,我们计算了流体动量的变化量,并与实际测量值进行比较。

在实验过程中,我们发现流体动量的变化与作用力成正比,符合流体动量方程的预期结果。

实验数据与理论计算结果基本吻合,验证了流体动量方程的准确性。

根据实验结果,我们还可以进一步探究流体动量方程在工程实际中的应用。

例如,在水利工程中,我们可以通过流体动量方程来计算水流的冲击力,从而评估水坝的稳定性。

在航空航天工程中,我们可以利用流体动量方程来研究空气动力学问题,如飞机的升力和阻力等。

五、实验总结通过本次实验,我们验证了流体动量方程的准确性,并探究了其在工程实际中的应用。

流体动量方程在工程领域中具有广泛的应用价值,可以帮助工程师们解决实际问题,提高工程设计的准确性和安全性。

水力学实验报告学院:班级:姓名:学号:第三组同学:姓名:学号:姓名:学号:姓名:学号:平面静水总压力实验实验目的1.掌握解析法及压力图法,测定矩形平面上的静水总压力。

2.验证平面静水压力理论。

实验原理作用在任意形状平面上的静水总压力P 等于该平面形心处的压强p c 与平面面积A 的乘积:A p P c =,方向垂直指向受压面。

对于上、下边与水面平行的矩形平面上的静水总压力及其作用点的位置,可采用压力图法:静水总压力P 的大小等于压强分布图的面积Ω和以宽度b 所构成的压强分布体的体积。

b P Ω=若压强分布图为三角形分布、如图3-2,则He b gH P 31212==ρ式中:e -为三角形压强分布图的形心距底部的距离。

若压强分布图为梯形分布,如图3-3,则2121212321H H H H a e ab H H g P ++)+(⋅==ρ式中:e -为梯形压强分布图的形心距梯形底边的距离。

图1-1 静水压强分布图(三角形) 图1-2 静水压强分布图(梯形)本实验设备原理如图3-4,由力矩平衡原理。

图1-3 静水总压力实验设备图10L P L G ⋅=⋅其中:e L L -=1求出平面静水总压力1L GL P =实验设备在自循环水箱上部安装一敞开的矩形容器,容器通过进水开关K l ,放水开关K 2与水箱连接。

容器上部放置一与扇形体相连的平衡杆,如图3-5所示。

3-5 ??????图 1-4 静水总压力仪 实验步骤1.熟悉仪器,测记有关常数。

2.用底脚螺丝调平,使水准泡居中。

3.调整平衡锤使平衡杆处于水平状态。

4.打开进水阀门K 1,待水流上升到一定高度后关闭。

5.在天平盘上放置适量砝码。

若平衡杆仍无法达到水平状态,可通过进水开关进水或放水开关放水来调节进放水量直至平衡。

6.测记砝码质量及水位的刻度数。

7.重复步骤4~6,水位读数在100mm 以下做3次,以上做3次。

8.打开放水阀门K 2,将水排净,并将砝码放入盒中,实验结束。

水力学实验报告实验组别: A1 实验组员:实验日期: 5月5日;5月7日;5月10日土木系2019年5月1 流体静力学综合型实验一、实验目的和要求1. 掌握用测压管测量流体静压强的技能;2. 验证不可压缩流体静力学基本方程;3. 通过对诸多流体静力学现象的实验观察分析,加深流体静力学基本概念理解,提高解决静力学实际问题的能力。

二、实验原理1.在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程pz C gρ+= 或 gh p p ρ+=0 式中:z —— 被测点相对基准面的位置高度;p —— 被测点的静水压强(用相对压强表示, 以下同); p 0 —— 水箱中液面的表面压强;ρ —— 液体密度; h —— 被测点的液体深度。

三、实验内容与方法1. 定性分析实验(1) 测压管和连通管判定。

(2) 测压管高度、压强水头、位置水头和测压管水头判定。

(3) 观察测压管水头线。

(4)判别等压面。

(5) 观察真空现象。

(6) 观察负压下管6中液位变化 2. 定量分析实验 (1) 测点静压强测量。

根据基本操作方法,分别在p 0 = 0、p 0 > 0、p 0 < 0与p B < 0条件下测量水箱液面标高∇0和测压管2液面标高∇H ,分别确定测点A 、B 、C 、D 的压强p A 、p B 、p C 、p D 。

实验数据处理与分析参考四。

四、 数据处理及成果要求1. 记录有关信息及实验常数实验设备名称: 静力学实验仪 实验台号:__No.1___ 实 验 者:____________A1组7人_______实验日期:_5月7号_各测点高程为:∇B = 2.1 ⨯10-2m 、∇C = -2.9 ⨯10-2m 、∇D = -5.9 ⨯10-2m 基准面选在 2号管标尺零点上 z C = -2.9 ⨯10-2m 、z D = -5.9 ⨯10-2m 2. 实验数据记录及计算结果(参表1,表2) 3. 成果要求(1) 回答定性分析实验中的有关问题。

水力学实验报告学院:班级:姓名:学号:第三组同学:姓名:学号:姓名:学号:姓名:学号:平面静水总压力实验实验目的1.掌握解析法及压力图法,测定矩形平面上的静水总压力。

2.验证平面静水压力理论。

实验原理作用在任意形状平面上的静水总压力P 等于该平面形心处的压强p c 与平面面积A 的乘积:A p P c =,方向垂直指向受压面。

对于上、下边与水面平行的矩形平面上的静水总压力及其作用点的位置,可采用压力图法:静水总压力P 的大小等于压强分布图的面积Ω和以宽度b 所构成的压强分布体的体积。

b P Ω=若压强分布图为三角形分布、如图3-2,则He b gH P 31212==ρ式中:e -为三角形压强分布图的形心距底部的距离。

若压强分布图为梯形分布,如图3-3,则2121212321H H H H a e ab H H g P ++)+(⋅==ρ式中:e -为梯形压强分布图的形心距梯形底边的距离。

图1-1 静水压强分布图(三角形) 图1-2 静水压强分布图(梯形)本实验设备原理如图3-4,由力矩平衡原理。

图1-3 静水总压力实验设备图10L P L G ⋅=⋅其中:e L L -=1求出平面静水总压力1L GL P =实验设备在自循环水箱上部安装一敞开的矩形容器,容器通过进水开关K l ,放水开关K 2与水箱连接。

容器上部放置一与扇形体相连的平衡杆,如图3-5所示。

3-5 ??????图 1-4 静水总压力仪 实验步骤1.熟悉仪器,测记有关常数。

2.用底脚螺丝调平,使水准泡居中。

3.调整平衡锤使平衡杆处于水平状态。

4.打开进水阀门K 1,待水流上升到一定高度后关闭。

5.在天平盘上放置适量砝码。

若平衡杆仍无法达到水平状态,可通过进水开关进水或放水开关放水来调节进放水量直至平衡。

6.测记砝码质量及水位的刻度数。

7.重复步骤4~6,水位读数在100mm 以下做3次,以上做3次。

8.打开放水阀门K 2,将水排净,并将砝码放入盒中,实验结束。

动量方程验证实验报告实验目的:通过进行动量守恒实验,验证动量方程的准确性。

实验原理:动量(p)是物体在运动过程中的一种物理量,它与物体的质量(m)和速度(v)有关。

动量守恒定律指出,在一个封闭系统内,当外力为零时,系统总动量保持不变。

因此,动量方程可以用来描述物体之间的相互作用。

实验器材:1.均质的小球A和小球B2.动量守恒实验台3.弹力计4.刻度尺实验步骤:1.确定实验台上的刻度尺零点,并将小球A置于刻度尺上的其中一刻度位置,用动量守恒实验台的卡扣固定。

2.将小球B也放置在刻度尺的另一侧,用动量守恒实验台的卡扣固定。

3.设定小球A的起始速度为v1,小球B的起始速度为v2,用弹力计测量小球A撞击小球B之前和之后的弹力F。

4.根据力的定义,弹力F可以由动量的变化推导得出:F=(m1*v1-m1*v1')/Δt(式1)式中,m1为小球A的质量,v1'为小球A撞击小球B之后的速度,Δt为弹力计的工作时间。

5.将式1中的F与实验进行对比,验证动量方程的准确性。

实验结果与讨论:实验中,首先通过调整小球A和小球B的起始速度,观察它们的相互碰撞过程,并测量弹力计示数。

实验数据显示,当小球A与小球B相撞之后,弹力计示数很小,且方向与小球A的初始运动方向相反。

根据动量守恒定律,小球A与小球B碰撞前后的总动量应保持不变。

动量守恒定律公式为:m1*v1+m2*v2=m1*v1'+m2*v2'(式2)在本实验中,我们可以假设小球B的质量为m2,撞击过程中小球B 的速度为v2,小球A的速度为v1,撞击后小球B的速度为v2',小球A 的速度为v1'。

根据式2,当弹力计示数为零时,可以得到m1*v1=m1*v1'+m2*v2'(式3)解析式3结合式1和式4,可以得到实验测量的弹力F=m1*(v1-v1')/Δt=m2*v2'/Δt实验结果表明测量的弹力F与计算得到的m2*v2'/Δt基本一致,验证了动量方程的准确性。

流体力学动量方程实验报告流体力学动量方程实验报告引言:流体力学是研究流体运动规律的学科,其中动量方程是描述流体运动的基本方程之一。

本实验旨在通过实验验证流体力学动量方程,并探究不同因素对流体运动的影响。

实验设备与方法:1. 实验设备:本实验使用的设备包括流体力学实验装置、流速计、压力计等。

2. 实验方法:首先,将流体力学实验装置设置在水平台面上,并校准流速计和压力计。

然后,通过调节装置中的阀门控制流体的流速和压力。

在实验过程中,记录不同条件下的流速和压力数据,并进行数据处理。

实验结果与分析:1. 流体速度与动量的关系:在实验中,我们通过改变流体的流速,记录了不同流速下的动量数据。

结果显示,流体的动量与流速成正比关系。

这符合流体力学动量方程中的基本原理,即动量等于质量乘以速度。

2. 流体压力与动量的关系:在实验中,我们通过改变流体的压力,记录了不同压力下的动量数据。

结果显示,流体的动量与压力成正比关系。

这也符合流体力学动量方程中的基本原理,即动量等于质量乘以速度。

3. 流体密度与动量的关系:在实验中,我们通过改变流体的密度,记录了不同密度下的动量数据。

结果显示,流体的动量与密度成正比关系。

这同样符合流体力学动量方程中的基本原理。

4. 流体粘度对动量的影响:在实验中,我们通过改变流体的粘度,记录了不同粘度下的动量数据。

结果显示,流体的动量与粘度成反比关系。

这是因为高粘度的流体阻力大,导致动量的损失较大。

结论:通过本实验,我们验证了流体力学动量方程,并研究了不同因素对流体运动的影响。

实验结果表明,流体的动量与流速、压力、密度和粘度等因素密切相关。

这对于理解和预测流体运动具有重要意义,也为相关工程应用提供了理论依据。

未来展望:在今后的研究中,可以进一步探究其他因素对流体运动的影响,如温度、流道形状等。

同时,可以结合数值模拟方法,对流体力学动量方程进行更深入的研究,以提高流体力学理论的准确性和应用价值。

结语:通过本实验,我们对流体力学动量方程有了更深入的理解。

水力学实验报告学院:班级:姓名:学号:第三组同学:姓名:学号:姓名:学号:姓名:学号:2015.12.251 平面静水总压力实验1.1实验目的1.掌握解析法及压力图法,测定矩形平面上的静水总压力。

2.验证平面静水压力理论。

1.2实验原理作用在任意形状平面上的静水总压力P 等于该平面形心处的压强p c 与平面面积A 的乘积:A p P c =,方向垂直指向受压面。

对于上、下边与水面平行的矩形平面上的静水总压力及其作用点的位置,可采用压力图法:静水总压力P 的大小等于压强分布图的面积Ω和以宽度b 所构成的压强分布体的体积。

b P Ω=若压强分布图为三角形分布、如图3-2,则He b gH P 31212==ρ式中:e -为三角形压强分布图的形心距底部的距离。

若压强分布图为梯形分布,如图3-3,则2121212321H H H H a e ab H H g P ++)+(⋅==ρ式中:e -为梯形压强分布图的形心距梯形底边的距离。

图1-1 静水压强分布图(三角形) 图1-2 静水压强分布图(梯形)本实验设备原理如图3-4,由力矩平衡原理。

图1-3 静水总压力实验设备图10L P L G ⋅=⋅其中:e L L -=1求出平面静水总压力1L GL P =1.3实验设备在自循环水箱上部安装一敞开的矩形容器,容器通过进水开关K l ,放水开关K 2与水箱连接。

容器上部放置一与扇形体相连的平衡杆,如图3-5所示。

??3-5 ??????图 1-4 静水总压力仪 1.4实验步骤1.熟悉仪器,测记有关常数。

2.用底脚螺丝调平,使水准泡居中。

3.调整平衡锤使平衡杆处于水平状态。

4.打开进水阀门K 1,待水流上升到一定高度后关闭。

5.在天平盘上放置适量砝码。

若平衡杆仍无法达到水平状态,可通过进水开关进水或放水开关放水来调节进放水量直至平衡。

6.测记砝码质量及水位的刻度数。

7.重复步骤4~6,水位读数在100mm 以下做3次,以上做3次。

水力学实验报告引言:水力学是研究水的运动、流动以及其与其他物质相互作用的学科。

水力学实验是将理论原理转化为实际应用的重要一环。

本文将详细介绍水力学实验的目的、实验装置、实验步骤以及结果与分析。

实验目的:本次实验旨在通过模拟和观测水的流动过程,深入了解水力学的基本原理。

具体包括:测量流体的流速和流量、研究压力分布的特点、探究流体在不同管道及水封中的流动规律等。

实验装置:本次实验采用了实验室准备好的水力学实验装置。

该装置包括液位仪、流速计、转子流量计、压力计、平衡槽等设备。

通过这些设备的联合使用,可以对水的运动过程进行详细观测和测量。

实验步骤:1. 流速测量:先将流速计连接至水流源头,调节水流量,并对流速计进行校准。

然后将流速计放置在水流中,记录下流速计的读数。

重复多组实验,以获得准确的平均值。

2. 流量测量:使用转子流量计对管道中的水流量进行测量。

将转子流量计安装在指定的位置,记录下水流通过转子流量计的时间和圈数。

通过计算水流量与时间的比值,即可得到流量的数值。

3. 压力分布观测:根据实验要求,在管道的不同位置安装压力计,并记录下每个点的压力数值。

将这些数据绘制成曲线图,以分析压力分布的变化规律。

4. 水封实验:采用平衡槽进行水封实验。

先调整平衡槽的水位至合适位置,然后打开放水阀,记录下水的溢流高度和时间。

通过对多组实验数据的分析,可以得出水封的特点和影响因素。

实验结果与分析:1. 流速测量的结果显示,当水流的断面积较大时,流速相对较小;当水流的断面积较小时,流速相对较大。

这与流体连续性方程的原理相符。

2. 流量测量的结果表明,转子流量计能够准确测量管道中的水流量。

通过对比不同条件下的流量数据,可以研究流量与流速、管道直径等因素的关系。

3. 压力分布的曲线图显示,压力随着管道长度的增加而逐渐降低。

并且在管道中存在局部最低点,这是由于管道的摩擦阻力引起的。

4. 水封实验的数据发现,水的溢流高度与水封管的长度成正比。

河海大学文天学院水力学实验报告系专业班姓名同组者姓名§1 静水压强实验§2 平面静水总压力实验§3 能量方程实验§4 动量方程实验§5 毕托管实验§6 文德里实验§7 雷诺实验§8 沿程阻力系数实验§9局部阻力系数实验§10电拟实验§11堰流实验§1 静水压强实验一、 实验目的二、 实验要求三、 计算公式四、 实验及计算值1、实验工作平台编号:2、有关常数A 点高程A Ñ cm 。

B点高程B Ñ cm 。

3、量测记录表格项目测压管液面高程读数1Ñ(cm) 2Ñ(cm)3Ñ(cm)4Ñ(cm)5Ñ(cm)6Ñ(cm)0p p > 123 0p p < 1234、计算表格项目测压管液面高程差21??(cm) 43??(cm)65??(cm)5A ??(cm)3B ??(cm)0p p > 123 0p p < 123项目,A B 点静水压强值 油密度0(65)p g r =??(N/cm 2)'A Ap gh r =(N/cm 2) '0A Ap p p=+(N/cm 2) 'B Bp gh r =(N/cm 2) '0B Bp p p=+(N/cm 2)()021oil p gr =??(g/cm 3)0p p > 123 0p p < 123五、成果分析及小结§2 平面静水总压力实验一、实验目的二、实验要求三、计算公式四、实验及计算值1、实验工作平台编号:2、有关常数(1)天平臂距离L= cm。

(2)扇形体垂直距离L= cm。

(3)扇形体宽度b= cm。

(4)扇形体平面高度 cm。

3、量测记录表格压强分布形式测次水位读数H(cm)砝码质量m(g)三角形分布1 2 3梯形分布1 2 34、计算表格压强分布形式测次作用点距底部距离作用点距支点垂直距离实测力矩实测静水压力理论静水压力相对值e1L L e=-00M mgL=P实P理cm cm Ncm N N三角形分布1 2 3梯形分布1 2 3五、成果分析及小结§3 能量方程实验一、实验目的二、实验要求三、实验及计算值1、实验工作平台编号:2、量测记录表格项目测压管液面高程读数(cm)1Ñ2Ñ3Ñ4Ñ5Ñ6Ñ7Ñ8Ñ9Ñ10Ñ12项目毕托管液面高程读数(cm)1Ñ2Ñ3Ñ4Ñ5Ñ6Ñ7Ñ8Ñ9Ñ10Ñ12项目急变流断面液面高程读数(cm)渐急变流断面液面高程读数(cm)A B C11Ñ12Ñ13Ñ14Ñ15Ñ16Ñ17Ñ18Ñ19Ñ1 2四、绘制测压管水头线及总水头线五、成果分析及小结§4 动量方程实验一、实验目的二、实验要求三、计算公式四、实验及计算值1、实验工作平台编号:2、有关常数1)喷嘴直径d= cm。

水力学能量方程实验报告能量方程实验报告姓名:邹志焱学号:1002123125班级:10021231实验装置台号:7 时间:2014年4月9日11时21分实验名称:能量方程实验一、实验目的1、验证流体恒定总流的能量方程;2、通过对动水力学诸多水力现象的实验分析研究,进一步掌握有压管流中动水力学的能量转换特性;3、掌握流速、流量、压强等动水力学水力要素的实验量测技能。

二、实验方法与步骤1、熟悉实验设备,分清哪些测管是普通测压管,哪些是毕托管测压管,以及两者功能的区别。

2、打开开关供水,使水箱充水,待水箱溢流,检查调节阀关闭后所有测压管水面是否齐平。

如不平则需查明故障原因(例连通管受阻、漏气或夹气泡等)并加以排除,直至调平。

3、打开阀13,观察思考(1)测压水头线和总水头线的变化趋势;(2)位置水头、压强水头之间的相互关系;(3)测点(2)、(3)测管水头同否?为什么?(4)测点(12)、(13)测管水头是否不同?为什么?(5)流量增加或减少时测管水头如何变化?4、调节阀13开度,待流量稳定后,测计各测压管液面读数,同时测计实验流量(毕托管供演示用,不必测记读数)。

5、改变流量2次,重复上述测量。

其中一次阀门开度大到使19号测管液面接近标尺零点。

三、实验数据位置高度1:0cm位置高度2:0cm 位置高度3:0cm管径1:14cm管径2:30cm 管径3:14cm四、实验结论(72.158130?10?2)2h13.89?106.55cm 2g2?9.8?2v12(15.714437?10?2)2h2??3.80?10??3.93cm 2g2?9.8?22v3(72.158130?10?2)22h33.45106.11cm 2g29.82v2在不考虑水头损失的情况下,1,2,3处的总水头约相等。

加上水头损失,1,2,3处的水头相等,v2即能量守恒:Z1常数?2gP篇二:水力学实验报告河海大学水利水电学院水利水电工程专业河海大学水利水电学院水利水电工程专业局部阻力实验报告局部阻力实验实验报告一、实验概述有压管道恒定流遇到管道边界的局部突变→流动分离形成剪切层→剪切层流动不稳定,引起流动结构的重新调整,并产生旋涡→平均流动能量转化成脉动能量,造成不可逆的能量耗散。