黄土高原地区土壤侵蚀的研究(DOC)

- 格式:doc

- 大小:80.00 KB

- 文档页数:11

高海拔地区黄土侵蚀与防治近年来,高海拔地区的黄土侵蚀问题越来越引起人们的关注。

黄土在高海拔地区广泛分布,其土壤贫瘠、坚硬且呈水分易流失的特性,使其极易受到侵蚀。

黄土侵蚀对当地生态环境、农业生产、水资源以及社会经济发展等方面都带来了不可忽视的影响。

因此,探索高海拔地区黄土侵蚀的原因和防治措施至关重要。

一、黄土侵蚀的原因黄土侵蚀在高海拔地区主要有以下几个原因。

首先,降水稀少。

高海拔地区水资源匮乏,降水量较低,暴雨的频率和强度较大。

这种气候条件导致了土壤水分的极度不稳定,容易引发黄土的流失和侵蚀。

其次,植被覆盖度低。

高海拔地区由于气候条件严苛,植被生长受到限制,植被覆盖度较低。

植被可以有效地抵御风和水的冲刷,保持土壤的稳定性,而缺乏充足的植被覆盖会加剧黄土的侵蚀。

再次,人类活动加剧了黄土侵蚀。

高海拔地区的居民为了生活和生产的需要,大量进行砍伐、放牧、耕种等人类活动。

这些活动破坏了植被覆盖,削弱了土壤的保持能力,从而加速了黄土的侵蚀速度。

二、黄土侵蚀的影响高海拔地区黄土侵蚀给当地的生态环境、农业生产、水资源以及社会经济发展带来了一系列的问题和影响。

首先,生态环境遭受破坏。

黄土侵蚀导致植被减少和土壤贫瘠,进而破坏了当地的生态平衡。

这不仅对物种的多样性产生了损害,还使得生态系统的恢复变得困难,对环境的保护和生物多样性的维护带来了挑战。

其次,农田受到严重的侵蚀。

高海拔地区的农业主要依赖于农田,而黄土侵蚀导致了农田土质贫瘠、土壤流失等问题,严重影响了农作物的生长和产量。

农民们面临着粮食产量减少、生计困难等困境。

再次,水资源供应不足。

黄土侵蚀导致了土壤的流失,水资源的流失也随之而来,这对高海拔地区的水资源管理带来了巨大的挑战。

水资源短缺给当地居民的生活和农业生产带来了困扰。

三、黄土侵蚀的防治措施为了解决高海拔地区黄土侵蚀的问题,需要采取一系列的防治措施。

首先,加强植被恢复和保护工作。

通过人工种植、抚育和保护天然植被,加强植被覆盖,增加土壤的保持能力,从而减缓黄土流失的速度,保护土壤资源,维护生态平衡。

经营管理 922023.12黄土高原地区土壤侵蚀研究及防治杨 扬(天水市武山县水土保持站,甘肃 武山 741300)我国黄土高原是丘陵沟壑地貌,土质疏松,年平均降水量少,降水集中在夏季,导致了黄土高原地区容易发生土壤侵蚀,黄土高原的生态环境和生态系统十分脆弱。

1 土壤侵蚀的机理过程结合黄土高原的垂直结构丘和陵沟壑地貌,可将土壤侵蚀模型分为三种,分别是坡面模型、沟道模型和沟坡系统模型。

1.1 自然因素水力侵蚀是黄土高原最主要的侵蚀类型,主要是由于暴雨和地表径流造成的水土流失,降雨总量和强度与土壤侵蚀量呈正相关。

风力侵蚀主要是风沙刮蚀裸露的地表导致的,风沙将地表土壤带走。

重力侵蚀主要是由于土体松散,承重力较差,造成土体塌落。

土壤侵蚀程度受土壤自身理化性质影响,疏松的土壤吸水性强,吸水后易形成较为坚实的结构,但这种土壤自身脆弱,易受到风力侵蚀和重力侵蚀;而透水性较差的土壤在强降水后会产生径流,径流冲刷造成水力侵蚀。

土壤侵蚀亦受到地形的影响,不同形态的坡导致水的动力学作用不同,侵蚀程度也会不同,坡度较大的地方雨水流速越大,径流冲刷强度越大;坡度较长的地方会汇集大量的雨水,加剧侵蚀。

1.2 人为因素人类各种不合理的生产实践活动加速破坏了地表土壤。

过度放牧、坡地开荒和毁林开荒等都是在破坏地表植被,耕作时翻地使土壤疏松,改变土壤的团粒结构,有利于农作物生产,但会导致土壤的强度与抗蚀性降低,易发生土壤侵蚀。

1.3 土壤侵蚀带来的危害土壤侵蚀会产生大量淤积的泥沙,导致暴雨径流加剧,从而加剧了洪涝灾害和防洪难度,影响了河道泄洪和航道的运行。

土壤侵蚀会降低土壤肥力,导致土地生产力和粮食产量降低,加剧当地的贫困程度。

水土流失会将一些重金属、农药等转移到未受到污染的河流和农田中,危害粮食的食品安全和人们的生活,破坏农业土地资源和生态环境,导致生态和经济受到制约。

2 土壤侵蚀防治策略2.1 重视土壤侵蚀土壤侵蚀和水土流失的理论体系较为完整,但是较少有学者研究土壤侵蚀类型和机理方面。

黄土高原风蚀研究及防治措施分析黄土高原是我国重要的地理景观之一,其独特的地形和丰富的土壤资源对于我国的生态环境和经济发展具有重要意义。

然而,由于自然因素和人类活动的干扰,黄土高原地区经常受到风蚀的侵害,严重影响了生态环境的稳定和可持续发展。

因此,对黄土高原风蚀的研究和防治措施的分析至关重要。

首先,在进行黄土高原风蚀研究时,我们需要了解风蚀的原理和形成机制。

黄土高原地区的风蚀主要是由于风力对土壤表面的侵蚀和剥蚀作用所引起的。

由于黄土高原地区的土壤粘性较强且水分不足,土壤颗粒容易被风力带走,形成了特有的地貌景观,如土壤风斜等。

此外,黄土高原地区的植被覆盖率较低,也加速了风蚀的发生。

因此,研究黄土高原地区风蚀的机理对于制定有效的防治措施具有重要意义。

其次,为了防治黄土高原地区的风蚀,我们需要采取一系列的措施。

首先,加强植被的恢复和保护是防治风蚀的关键。

由于植被能够稳固土壤表面,并减少风力对土壤的侵蚀作用,因此种植适应黄土高原地区气候条件的植物是非常重要的。

此外,合理规划农田和道路的布局,减少人类活动对土壤的干扰,也可以有效防止风蚀的发生。

另外,加强黄土高原地区土壤保水能力的改善也是防治风蚀的重要措施之一。

由于黄土高原地区的降水较少,土壤中的水分容易蒸发,导致土壤干燥,增加了风蚀的可能性。

因此,通过施加适量的有机肥料和改良土壤结构,提高土壤的保水能力,可以有效减少风蚀的发生。

此外,加强黄土高原地区的水土保持工作也是防治风蚀的重要举措之一。

通过合理的排水系统的建设和建立坡面梯田等水土保持措施,可以减缓水流速度,避免水土流失,从而减少风蚀的发生。

同时,加强对农民的教育和培训,提高他们对水土保持重要性的认识,也是避免风蚀的重要手段。

最后,黄土高原地区的风蚀问题还需要全社会的共同努力来解决。

政府部门应加大对黄土高原地区的风蚀研究投入,并提供技术支持和经济资助,推动防治措施的实施。

同时,对于个人和企业来说,应提高环保意识,积极参与到风蚀防治工作中来。

黄土高原地区植被覆盖和侵蚀产沙时空变化研究的

开题报告

一、研究背景

黄土高原地区是中国西北地区最大的生态脆弱区之一,也是全国最

严重的土地退化区之一。

该地区的生态环境问题严重,侵蚀产沙量巨大。

因此,对黄土高原地区植被覆盖和侵蚀产沙的时空变化进行研究,对于

该地区的生态环境保护和治理具有重要意义。

二、研究目的和意义

研究目的:通过对黄土高原地区植被覆盖和侵蚀产沙的时空变化进

行研究,掌握其发展趋势和变化规律,为生态环境保护和治理提供科学

依据。

研究意义:

1、为黄土高原地区生态环境的改善和可持续发展提供科学依据;

2、为制定和完善黄土高原地区生态环境保护和治理措施提供参考;

3、为探讨黄土高原地区生态环境与社会经济发展的关系提供依据。

三、研究内容和方法

研究内容:分析黄土高原地区植被覆盖和侵蚀产沙的时空变化,掌

握其发展趋势和变化规律。

研究方法:

1、借助地理信息系统(GIS)等技术手段,获取黄土高原地区植被

覆盖和侵蚀产沙的时空变化数据;

2、通过数据分析、统计方法等手段,对数据进行处理,揭示植被覆盖和侵蚀产沙的时空变化规律;

3、结合其它环境因素,如气候、地形等,探讨其对植被覆盖和侵蚀产沙的影响。

四、研究进度和计划

研究进度:

1、文献综述和调研:已完成;

2、数据获取和处理:正在进行中;

3、时空变化规律的揭示和分析:将在下一阶段进行。

研究计划:

1、完成黄土高原地区植被覆盖和侵蚀产沙的时空变化数据获取和处理,并完成相关分析;

2、结合其它环境因素,探讨其对植被覆盖和侵蚀产沙的影响;

3、撰写相关研究报告并提交。

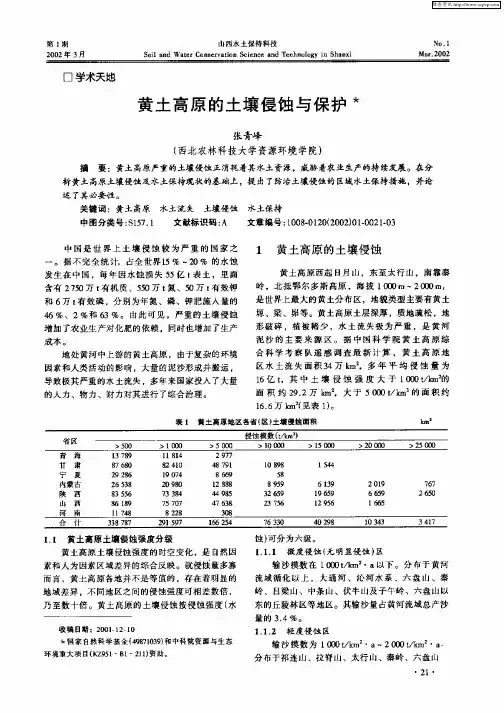

第7卷第2期水土保持研究V ol.7 N o.2 2000年6月Resea rch o f Soil a nd Wa ter Co nserv ation Jun.,2000黄土高原丘陵沟壑区土壤侵蚀研究张 翼(延安市延河流域世行贷款项目办公室,陕西延安 716000)摘 要:土壤侵蚀是世界性的环境问题,通过对近年来黄土高原丘陵沟壑区土壤侵蚀研究成果的综合分析,详细论述了这类地区土壤水力侵蚀的类型与机理、土壤侵蚀的营力机制、主要影响因素及流域产沙的预报与防治。

指出,实现土壤形成与流失、输运与沉积、“利”与“害”、侵蚀和保持的动态平衡,是土壤水力侵蚀研究的主要方向。

关键词:土壤侵蚀;土壤流失;流域产沙;侵蚀营力;溅蚀;面蚀;沟蚀中图分类号:S157.1 文献识别码:A 文章编号:1005-3409(2000)02-0039-09A Study on Soil Erosion in Loess Hilly-gully RegionZHANG Yi(The World Bank Loan Project Of f ice of Yanhe W atershed in Y an'an City,Y an'a n Shaanx i 716000,PRC) Abstract:Soil erosio n is a glo bal problem o f environment.It indicated tha t if w as a main resea rch field in soil and w ater ero sio n to carry o ut the dy namic balla nces betw een forming a nd loss,transfer ring a nd depositing“benefit”and“ha rm”,erosio n and co nserv atio n.Acco rding to co mprehensiv e analysis on resea rch result o f soil erosio n in lo ess hilly-g ully region a t present,the ty pe a nd m echa nism effective factors predictive m odel controllable mea sures of w ater erosio n a nd producing sediment in w atershed w ere discussed in detail.Key words:soil ero sion;soil loss;pro ducing sediment;erosion fo rce;splash erosion;surface ero sion;gully ero sion 土壤侵蚀是全世瞩目的环境问题,《中国大百科全书、水利卷》对土壤侵蚀(soil ero sion)的定义为:土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程[1];1971年美国土壤保持学会把土壤侵蚀解释为:“水、风、冰或重力等营力对陆地表面的磨蚀,或者造成土壤、岩屑的分散与移动”。

黄土地区的土壤侵蚀与水资源管理黄土地区是我国的重要农业区域,但也是世界上严重的土壤侵蚀区之一。

土壤侵蚀对于农田产量和水资源管理都带来了巨大的挑战。

本文将从土壤侵蚀的原因、影响以及水资源管理方面探讨黄土地区的土壤侵蚀问题,并提出相应的解决方案。

一、土壤侵蚀的原因黄土地区的土壤侵蚀主要源于自然因素和人为因素。

自然因素包括降水量、地形地貌和土壤类型等;人为因素则包括过度开垦、不合理的农业生产方式以及不合理的土地利用等。

降水量不均衡是导致土壤侵蚀的主要自然因素之一。

黄土高原地区旱湿季节交替明显,夏季多集中降水,且雨量集中度高,容易引发洪涝灾害。

而长期以来农田的不合理排水与治理不完善,导致水流难以顺利排出,进而加剧了土壤侵蚀。

地形地貌的特殊性也加剧了土壤侵蚀的程度。

黄土地区山多地少,坡度陡峭,形成了丰富的沟壑和河谷,增加了土壤侵蚀的风险。

另外,黄土地区的土壤结构松散,易于受水流冲刷,进而加速土壤侵蚀的速度。

而人为因素在黄土地区的土壤侵蚀问题中起到了至关重要的作用。

过度开垦和不合理的农业生产方式导致了农田的水土流失。

大面积的授权开垦使得原始植被破坏,加剧了土壤侵蚀的风险。

此外,不合理的农业生产方式也使得农田土壤的肥力逐渐流失,进一步加剧了土壤侵蚀的程度。

二、土壤侵蚀的影响土壤侵蚀对黄土地区的农业产量和水资源管理都带来了巨大的影响。

首先,土壤侵蚀减少了可耕作土地的面积,使得农田土壤肥力逐渐流失,农作物产量下降严重。

此外,土壤侵蚀还导致了土地荒漠化和退化,破坏了生态环境和生物多样性。

其次,土壤侵蚀也对水资源管理产生了不可忽视的影响。

土壤侵蚀加剧了黄土地区的水土流失,导致水资源的衰减和水环境的恶化。

水土流失还会增加水库的淤积速度,降低水库的供水能力,给供水系统带来巨大压力。

三、水资源管理的挑战与解决方案在黄土地区,水资源管理面临着巨大的挑战。

首先,需要加强水资源的监测与评估,建立科学合理的水资源管理系统。

通过对水资源的实时监测,可以及时调整水资源分配,确保农田的灌溉需求得到满足,同时避免浪费和不合理的用水。

青海省黄土丘陵沟壑区土壤侵蚀状况研究青海省黄土丘陵沟壑区土壤侵蚀状况研究引言:青海省位于中国的西北部,是中国重要的生态屏障之一。

然而,该地区存在大面积的黄土丘陵沟壑区,土壤侵蚀问题突出。

本文旨在研究青海省黄土丘陵沟壑区的土壤侵蚀状况,以期提供科学依据和措施,保护该地区的土壤资源,减轻土壤侵蚀带来的生态环境压力。

一、土壤侵蚀形成原因:1.地质背景:黄土丘陵沟壑区地质构造复杂,地层产状不稳定,容易发生坍塌、滑坡等地质灾害,加速土壤侵蚀。

2.气候因素:青海省黄土丘陵沟壑区属于高寒干旱气候区,年平均降水量较少,蒸发量大,不利于土壤水分的积累。

3.植被状况:该地区植被稀疏,植被覆盖率低,根系系统薄弱,无法有效保持土壤。

4.人类活动:过度放牧、砍伐和不合理的农业耕种方式也是导致土壤侵蚀的重要原因之一。

二、土壤侵蚀类型:1.水力侵蚀:由于降雨冲刷、地表径流等因素,土壤颗粒被带走,沟壑加深,形成坡面侵蚀和河道侵蚀。

2.风力侵蚀:黄土地区风力强,年平均风速较大,风沙主要通过悬浮沉积、滚动沉积等方式将黄土层层抛起,飘散到别处,造成土壤流失。

3.冻融侵蚀:寒冷气候下,冻胀、融化过程中,土壤受力加剧,容易发生土壤的破碎和颗粒流失。

三、土壤侵蚀状况调查:通过野外实地调查,选择黄土丘陵沟壑区的代表性样点,对土壤侵蚀的状况进行详细测量和记录。

结果显示,该区域的土壤侵蚀情况严重,不同程度的侵蚀带来了许多问题,如坡面沟壑明显,土壤层少、薄以及土壤肥力流失等。

四、土壤侵蚀治理措施:1.植被恢复:加强植被覆盖,尤其是引进适应该地区气候条件的植被,提高植被覆盖率,有效固定土壤,减轻水力侵蚀和风力侵蚀。

2.水土保持工程:修建沟壑堰塞,设置梯田、平地槽等工程措施,降低地形的坡度,减缓水流速度,从源头上防止水力侵蚀。

3.合理利用土壤:根据土壤类型和地理条件,科学合理进行农业耕种方式的选择和优化,减少农药、化肥的使用量,提高土壤肥力。

4.加强宣传教育:通过宣传教育,提高人们对土壤保护的认识和意识,增强土壤保护意识,形成全社会关注、参与土壤保护的良好氛围。

浅谈黄土高原滑坡侵蚀及治理摘要:简要介绍了黄土高原滑坡侵蚀的形成条件、诱发因素及简单的治理措施。

关键词:黄土高原滑坡侵蚀形成条件诱发因素治理0 引言我国幅员辽阔,2/3的国土为山地,是世界上滑坡侵蚀较发育的国家之一,造成的危害相当严重。

其中黄土高原地区由于地质地貌条件复杂,山、塬、丘陵面积分布广泛,滑坡侵蚀更为突出。

目前黄土高原水土流失面积约50万km2,其中土壤侵蚀模数大于5000t/km2的严重土壤流失面积约14.5万km2,是当今世界上水土流失最为严重的地区之一。

为了建设良好的生态环境,防止滑坡侵蚀发生,必须加强滑坡侵蚀的研究。

滑坡侵蚀的研究具有前瞻性,而黄土高原地区滑坡侵蚀的研究更具有深远的意义。

1滑坡侵蚀的形成条件1.1 地层岩性滑坡侵蚀的发生与地层岩性关系密切,且主要取决于有易滑岩土层。

易滑岩土可通过以下条件辨析:1.1.1海相含盐黏土层,淡水淋滤使结构破坏、强度丧失而产生滑动。

1.1.2高灵敏性海相黏土,振动破坏该层结构使之产生滑动,并可迅速扩大滑动范围。

1.1.3易滑岩土成层状结构时,顺层滑动容易产生。

1.2 地质构造地质构造控制滑坡侵蚀主要表现在以下几个方面:1.2.1两巨厚坚硬岩层夹软岩,构造作用使上、下坚硬层错动使软岩揉皱褶曲后产生储水的空间,软岩遇水泥化、软化生成滑坡滑动的滑动面。

1.2.2山坡上存在断层破碎带,特别逆断层上盘,次一级构造裂面发育,当裂面向临空倾斜时,容易产生滑坡。

1.2.3黄土构造节理往往严格按一定方向展布,成群的按固定方向延伸很远,控制着沟头的发育,使塌陷具有一定的方向性,滑坡破裂面往往也沿这些节理面发育。

1.3 坡体结构坡体结构在一定程度上也控制着滑坡侵蚀的发生,主要表现在如下几个方面。

1.3.1山体走向与岩层走向一致,特别是高陡山坡,顺坡便会沿岩层层面临空方向滑动,产生顺层滑坡。

山体走向与岩层走向相反,且坡体具有一定的结构条件,则易生成切向滑坡。

1.3.2上部为巨厚的硬岩、下部为破碎软岩组成的高陡边坡,下部破碎软岩因承载强度不足变形而引起滑动。

近40年黄土高原土壤侵蚀时空变化及其主控因子研究近40年,黄土高原土壤侵蚀问题愈发严重,严重损害了地表环境和生态系统,甚至影响了人类的生存和发展。

因此,加强对黄土高原土壤侵蚀的研究在其有效治理和保护上具有重要的实践意义。

本文将就近40年黄土高原土壤侵蚀时空变化及其主控因子进行探讨。

一、近40年黄土高原土壤侵蚀的时空变化黄土高原是中国北方耕地和生态环境中最脆弱的地区之一。

黄土高原土壤侵蚀是一个长期的、广泛的生态问题,已成为严重制约经济、社会和生态发展的重要因素。

黄土高原的土壤侵蚀可以分为两大类:水土流失和风蚀。

近年来,土壤侵蚀受生态环境的恶化以及气候变化的影响逐渐加重。

近40年来,黄土高原的土壤侵蚀出现以下几个变化:1.增长速度加快由于人口增加、农业生产和工业发展等行为的干扰,黄土高原的土壤侵蚀前所未有的严重。

通过可持续使用土地指标对土地质量指标进行计算分析,发现黄土高原土地侵蚀面积呈不断上升之势。

2.空间分布格局明显土壤侵蚀的空间分布格局是与自然因素和人类活动密切相关的。

近40年来,土壤侵蚀的空间分布格局也有所改变。

第一,微侵蚀的区域面积不断缩小,微侵蚀区域主要可以分布在黄土高原的中心地带;第二,轻度侵蚀的区域面积增加。

特别是在黄土高原的东部以及部分中南部地区,轻度侵蚀的区域面积大幅增长。

二、黄土高原土壤侵蚀的主控因子1.自然因素(1)降雨量黄土高原是中国东部地区的降雨云团中心之一,受季风气候的影响,雨量可达到极高的峰值。

降雨量的多少和规律的变化是黄土高原土壤侵蚀的重要影响因素。

(2)浸积结构黄土高原受冰川与早期河流积淀、风蚀和水蚀等作用形成的浸积层,具有特有的土壤结构与性质。

土壤浸积结构的变化与黄土高原土壤侵蚀密切相关。

(3)土地类型由于黄土高原涝危风险大,从而对土地类型的要求较为严格。

土地类型的分布与黄土高原土壤侵蚀之间存在着重要的关系。

2.人类活动的影响(1)农业习惯农业生产的不合理技术和管理方式是影响黄土高原土壤侵蚀的重要因素之一。

黄土高原的农业发展与土壤侵蚀问题黄土高原是中国北方的一个地区,特点是土壤贫瘠,水资源匮乏,气候干旱。

由于地势较高,被盛行的风吹袭,导致土壤侵蚀严重。

然而,正是在这个艰苦的环境中,我国的农业发展取得了一定的成就。

首先,黄土高原地区的农业发展离不开科技的进步。

通过大力推广农业生产技术的研究和应用,黄土高原地区的农民掌握了一系列的耕作技术,如梯田种植和水土保持等。

梯田种植不仅可以减少水土流失,还能够提高土地的利用率,增加产量。

此外,水土保持技术的应用也起到了重要的作用。

通过建设防风林、植物覆盖等措施,有效地减少了风蚀和水蚀的发生,保护了土地资源。

其次,黄土高原地区的农业发展还依赖于合理的耕地利用。

在黄土高原地区,土地资源的稀缺性需要我们更加珍惜和合理利用。

因此,农民们采取了多种措施来提高土地的利用效率。

比如,在梯田种植的同时,农民们还利用农田水利设施,提供充足的灌溉水源,确保庄稼的生长。

此外,为了进一步提高土地的利用效益,农民们还积极发展果树种植和养殖业,有效地利用了山坡地和边角地,实现了土地的多元化利用。

然而,尽管取得了一定的成就,黄土高原地区的农业发展仍面临着土壤侵蚀问题。

由于地势高,地表水很少,土地干旱,这导致在干燥的季节里,农田的土壤无法有效地保持水分,易于被风吹走。

同时,由于有限的水和肥料供应,加之过度耕作和不合理施肥的方式,导致土地贫瘠和肥力下降。

这些问题都给农业发展带来了一定的压力。

为了解决这些问题,政府和农民都采取了一系列的措施。

首先,政府加强了对农业的支持力度。

通过减免农业税和提供农业补贴,鼓励农民发展高效、节水的农业生产方式。

而农民则积极参与到农业生产中,探索适合自己地区的可持续农业模式。

同时,政府还加强了对土地资源的保护,严禁盗采土地资源和违法占地行为,打击非法破坏土壤的行为。

除了政府的支持,科技的进步也为解决土壤侵蚀问题提供了新的思路。

通过引进先进的农业技术和研发新型的农业机械设备,可以减少人工劳动,提高农业生产效率。

关于黄土高原水土流失灾害、成因、防治的研究【研究目的】黄土高原地区是我国经济最不发达的地区之一,水土流失极为严重。

分析黄土高原水土流失严重的原因,据此探究一些治理黄土高原水土流失的措施。

【研究方法】1.分发调查问卷,并及时反馈来,统计,达到预期的目标。

2.从网上论坛中搜集各位同学的认识及意见,摘抄,记录。

3.实地考场。

4.结合采访结果及问卷调查结果分析,总结此项的两面性,辨证地看待这个问题,并针对此项课题加以叙说自己的意见。

【研究的基本过程】确定好要研究的项目后,分析要研究这个项目的原因以及它在社会上造成的影响,然后设计调查问卷,到学校或者人多的地方进行分发调查,采访有关学科的老师,到网上搜索有关消息。

调查问卷填好后进行分析,然后结合采访查阅所得得出结论。

【研究成果展示】一、前言黄土高原位于中国中部偏北,地理位置为北纬34°~40°,东经103°~114°海拔800~3000米,它西起乌鞘岭,东至太行山,南靠秦岭,北城,涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南等7省(区)的50个地(盟、州、市),317个县(旗、市、区),面积达64. 27万km2。

黄土高原地区属温带季风气候区的边缘,全年总雨量少,65%的雨水集中在夏季,但降的强度大,往往一次暴雨量就占全年雨量的30%,甚至更多,是造成黄土高原水土流失的原因之一。

其次黄土高原的水系是以黄河为骨干,发源于黄土高原的河流约有200条,年径流量只有185亿mm(黄河干流除外),河流受汛期影响较严重,汛期水量占全年水量的7%以上。

黄土高原上的土层富含碳酸钙和磷、钾、硼、锰等元素,黄土高原上覆盖深厚的黄土层,黄土颗粒细,土质松软,含有丰富的矿物质养分,利于耕作,盆地和河谷农垦历史悠久,是中国古代文化的摇篮和悠久历史文化精粹所在地,也是21世纪西部大开发的重要根据地。

黄土高原森林覆盖率仅7%,由于缺乏植被保护,加之夏雨集中,且多暴雨,因此,黄土高原在长期流水侵蚀下地面被分割得非常破碎,形成沟壑交错其间的塬、墚、峁。

近20年黄土高原林地土壤侵蚀时空变化特征及其影响因素近20年黄土高原林地土壤侵蚀时空变化特征及其影响因素黄土高原地区作为中国重要的生态保护区之一,其林地资源对水土保持起着至关重要的作用。

然而,近年来,黄土高原林地土壤侵蚀情况日益严重,给该地区的生态环境造成了严重破坏,因此对于近20年来黄土高原林地土壤侵蚀的时空变化特征及其影响因素进行研究具有重要意义。

首先,近20年来黄土高原林地土壤侵蚀的时空变化特征是多样且普遍的。

从时间上看,土壤侵蚀主要集中在雨季,特别是春季和夏季,而冬季和秋季侵蚀程度相对较低。

从空间上看,黄土高原林地土壤侵蚀主要发生在人类活动频繁的地区,如农田和道路附近。

同时,土壤侵蚀的程度在不同地点也存在差异,主要受到降雨量、土地利用方式、土壤类型和地形等因素的影响。

其次,影响近20年黄土高原林地土壤侵蚀的因素是多方面的。

首先,降雨量是土壤侵蚀的主要影响因素之一。

降雨量的多少直接决定了土壤壤力和径流强度,进而对土壤侵蚀产生影响。

其次,土地利用方式也是影响土壤侵蚀的重要因素。

过度的农耕活动和不合理的土地利用会破坏林地的覆盖和保护作用,造成土壤侵蚀。

此外,土壤类型和地形也会影响土壤侵蚀程度。

不同类型的土壤具有不同的抗侵蚀能力,而地形的起伏程度和坡度大小也会直接影响土壤侵蚀的速率。

最后,近20年来黄土高原林地土壤侵蚀严重破坏了该地区的生态环境,同时也对社会经济造成了巨大损失。

土壤的流失导致了黄土高原地区林木和农作物的减产,甚至部分地区出现了严重的土地荒漠化现象。

此外,土壤侵蚀还引起了水质的恶化,增加了河流和水库的淤积,严重威胁了水资源的安全。

因此,应该采取有效措施来减缓黄土高原林地土壤侵蚀的程度,保护区域的生态环境和水资源。

综上所述,近20年来黄土高原林地土壤侵蚀的时空变化特征及其影响因素是多样且普遍的。

降雨量、土地利用方式、土壤类型和地形等因素对土壤侵蚀产生重要影响。

黄土高原林地土壤侵蚀不仅严重破坏了生态环境,还对社会经济造成了巨大损失。

黄土高原的土壤侵蚀治理实践黄土高原是我国三大丘陵区之一,也是全球土地退化最严重的区域之一。

由于多年的人类生产生活活动以及不当经营,近些年来,黄土高原面临严重的土地侵蚀问题。

为了治理这一问题,大量的资金和人力投入到了黄土高原的土地保护和治理工作中。

下面,我们就来了解一下黄土高原的土壤侵蚀治理实践。

一、植草造林,提高植被覆盖率土地侵蚀的主要原因是植被覆盖率低,土壤流失速度快。

为了解决这一问题,黄土高原的土地治理措施之一就是植草造林。

通过种植草、建立林地,提高黄土高原的植被覆盖率,使土壤得到保护,起到了一定的防沙固土作用。

同时,针对不同的地型特点,在草地或林地中适当种植木本植物或中草药材,提高土地的生态价值及经济价值,达到可持续利用的目的。

二、建设防护林带,防止风沙侵袭黄土高原是一个干旱气候区,明显缺乏雨水,风沙成为土壤侵蚀的又一个重要元凶。

因此,建设防护林带是黄土高原的重要治理措施之一。

防护林带是指在关键地区、沙化地区或重要生产生活区范围内,根据地形、植被等条件,建设一定规模、密度的森林或乔灌混交林,防止风沙侵袭,从而保护土地。

三、采用节水灌溉技术,降低土地受盐碱化土壤盐碱化也是黄土高原土地退化的一个重点问题。

为了降低土壤盐碱化,在土地治理过程中,需要采用节水灌溉技术。

该技术针对同等作物在生长期内相同的灌溉量,通过逐步增加单次灌溉量和减少灌溉次数,缩短灌溉期间所用水的总量,避免多余水分在土壤中蒸发并携带盐分深入土壤中,降低土地受盐碱化的风险。

四、推行轮作休耕制度,恢复土地自然生态环境休耕制度是指在田地中轮流休耕,让土地自然生态得以恢复的一种农业制度。

这种制度在黄土高原的土地侵蚀治理中也有一席之地。

因为土地侵蚀不仅是种植结构或管理方式不同引起的,更多的是长期的过度开垦,盲目种植造成的。

采用轮作休耕制度,可以让土地得到充分补养和自然恢复,摆脱过度开垦所带来的自然毁灭,促进土壤保持、植被恢复等工作的发展。

黄土高原地鼠挖掘活动对土壤侵蚀的影响机制研究黄土高原地鼠挖掘活动对土壤侵蚀的影响机制研究引言:黄土高原地区是中国重要的生态环境脆弱区域之一,土壤侵蚀是造成该地区生态环境恶化的主要原因之一。

地鼠是该地区的常见啮齿动物,其挖掘活动对土壤的侵蚀起着重要的作用。

本研究旨在探讨黄土高原地鼠挖掘活动对土壤侵蚀的影响机制,并提出相应的防治措施。

一、黄土高原地鼠挖掘活动的特点1.1 洞穴构造黄土高原地鼠通常构建复杂的洞穴系统,包括巢穴、贮藏洞和逃生通道等。

这些洞穴系统为地鼠提供了栖息、繁殖和躲避天敌的空间。

1.2 土壤松动和疏解地鼠挖掘活动导致土壤松动和疏解,使土壤颗粒之间的结合力减弱,进而增加土壤的可侵蚀性。

1.3 土壤腐殖质的破坏地鼠挖掘活动还会破坏土壤中的腐殖质,使土壤的肥力下降,进一步加剧土壤侵蚀。

二、地鼠挖掘活动对土壤侵蚀的影响机制2.1 土壤侵蚀的通道地鼠挖掘洞穴活动会形成一定规模的周围土壤松动带,这称为地鼠挖掘活动的土壤侵蚀通道。

水流和风力可以通过这些通道进入土壤中,进而加速土壤的侵蚀。

2.2 土壤侵蚀的加剧挖掘活动导致土壤颗粒之间结合力减弱,易于受到水流的冲刷和风力的吹拂,从而加剧了土壤的侵蚀过程。

2.3 土壤侵蚀的扩散地鼠挖掘活动使土壤松散化,土壤颗粒易于被风力吹散或被水流带走,进而扩散到周围地区,加剧了土壤的侵蚀。

三、防治措施3.1 合理的生态恢复加强黄土高原地区的生态恢复工作,通过植被的修复和植树造林等措施,增强土壤的固结能力,减少土壤侵蚀。

3.2 控制地鼠种群数量通过合理的猎捕和捕杀措施,控制黄土高原地鼠种群的数量,减少地鼠挖掘活动对土壤的影响。

3.3 土壤保水措施加强水土保持工作,通过修筑沟渠和梯田等措施,提高土壤的保水能力,减少土壤侵蚀。

结论:黄土高原地鼠的挖掘活动对土壤侵蚀起着重要的促进作用。

其挖掘活动不仅使土壤松散化、加剧土壤的侵蚀,还破坏了土壤中的腐殖质,加速了土壤的退化。

因此,我们应该采取一系列的防治措施,控制地鼠种群数量,加强生态恢复,提高土壤的固结能力,减少土壤侵蚀,保护黄土高原地区的生态环境综上所述,黄土高原地鼠的挖掘活动对土壤的侵蚀起着重要的促进作用。

浅谈黄土高原地区土壤侵蚀1 引言土壤侵蚀遍布世界各地,严重影响了包括农业和森林在内的所有自然和人为生态系统,它所带来的影响是深刻而持久的,随着人口的不断增加和人类活动方式和范围的扩大,土壤侵蚀严重影响了自然生态系统[2]。

土壤侵蚀是自然因素和人文因素共同作用的结果,气候、地貌、植被、土壤等自然因素和人类土地利用方式是土壤侵蚀发生的潜在因子[3]。

黄土高原处于黄河中上游,是我国西部开发尤其是西北开发的关键地域,区域上指的是太行山以西,日月山―贺兰山以东,秦岭以北,阴山以南的广阔区域,跨越陕西、甘肃、宁夏、山西、青海、内蒙古、河南7省区,自然地理条件复杂,地形破碎,图纸疏松,植被稀少且年降水量少而集中,该区是我国水土流失最为严重、生态环境最为脆弱的地区之一[4]。

严重的土壤侵蚀带来生态危机、资源危机和社会经济危机,成为制约我国全局发展的重大问题,这迫使我们及时提出土壤侵蚀的有效防止对策,加快该地区生态环境建设。

2 黄土高原土壤侵蚀的主要类型按发生侵蚀作用的不同地质营力,黄土高原的土壤侵蚀可概括为三种类型:(1)水流侵蚀;(2)重力侵蚀;(3)风力侵蚀。

2.1 水流侵蚀水流侵蚀是由于水流在位势能差控制下产生的侵蚀作用,水流的位能势差体现在水流所处的地形坡度的高差上。

地形变化是直接影响水流运动及侵蚀强度的主要因素,黄土高原的主要地貌类型可概括为原与沟谷,以及梁、峁与沟谷相结合的地形地貌组合。

地表水流作用在这些不同地形上产生多种复杂的侵蚀作用过程和各种侵蚀形态。

根据这些不同地形上的水流运动方式和侵蚀作用的特点,水流侵蚀这一大类基本上课分为两种侵蚀方式,(1)面状侵蚀;(2)沟壑侵蚀。

这两种侵蚀方式的基本区别标志是:面状侵蚀的水流是无床水流,即不具有固定的河床,而是不断变换其流动途径的;而沟壑侵蚀则是水流具有固定的河床,并且在一定长时期内不易变换其流动途径的。

面状侵蚀即通称的面蚀,是无床水流对表土或岩层的侵蚀作用。

《水土保持学》课程作业题目:黄土高原地区土壤侵蚀的研究系别:地球科学与资源系专业班级: 12级土管五班学号: 033120528姓名:张楼指导教师:王殿武2013年 12 月 1日目录摘要---------------------------------------第2页引言---------------------------------------第2页正文1、黄土高原地区土壤侵蚀的形式-------------------第3页2、黄土高原地区土壤侵蚀的成因-------------------第5页3、黄土高原地区土壤侵蚀的影响-------------------第7页4、黄土高原地区土壤侵蚀的解决措施---------------第8页总结----------------------------------------第9页参考文献----------------------------------------第10页黄土高原地区土壤侵蚀的研究摘要:黄土高原是我国重要的自然地理单元之一,既是生态过渡带,又是环境脆弱带。

生态环境脆弱,水土流失和土壤侵蚀形势严峻。

深刻认识黄土高原的土壤侵蚀发生的自然和人为原因及其危害,对于土壤侵蚀的防治具有极为重要的意义。

自然和人为因素使得该区土壤侵蚀极为严重。

本文通过探讨黄土高原土壤侵蚀的类型、分布、动因和危害,提出了黄土高原土壤侵蚀的防治对策,可以为该区水土保持和国土整治工作提供一定的参考。

关键词:黄土高原;土壤侵蚀;防治。

引言:土壤侵蚀遍布世界各地,严重影响了包括农业和森林在内的所有自然和人为生态系统,它所带来的影响是深刻而持久的,随着人口的不断增加和人类活动方式和范围的扩大,土壤侵蚀严重影响了自然生态系统。

黄土高原处于黄河中上游,是我国西部开发尤其是西北开发的关键地域,区域上指的是太行山以西,日月山―贺兰山以东,秦岭以北,阴山以南的广阔区域,跨越陕西、甘肃、宁夏、山西、青海、内蒙古、河南7省区,自然地理条件复杂,地形破碎,图纸疏松,植被稀少且年降水量少而集中,该区是我国水土流失最为严重、生态环境最为脆弱的地区之一。

正文:1、黄土高原地区土壤侵蚀的形式:黄土高原的土壤侵蚀可概括为三种类型:(1)水流侵蚀;(2)重力侵蚀;(3)风力侵蚀。

1).水力侵蚀:由于大气降水,尤其是降雨所导致的侵蚀过程及其一系列土壤侵蚀形式称为水力侵蚀。

(1)溅蚀:溅蚀是指裸露的坡地受到雨滴的击溅而引起的土壤侵蚀现象。

它是一次降雨中最先导致的土壤侵蚀。

它产生的危害有:破坏土壤表层结构;堵塞土壤孔隙;阻止雨水下渗;为产生坡面径流和层状侵蚀创造条件。

(2)面蚀:面蚀是指由于分散的地表径流冲走坡面表层土粒的一种侵蚀现象。

根据面蚀发生的地质条件、土地利用现状的不同及其表现的形态差异,又可以分为以下四种:A.层状面蚀 B.沙砾化面蚀 C.鳞片状面蚀 D.细沟状面蚀(3)沟蚀:沟蚀是指由汇集在一起的地表径流冲刷破坏土壤及母质,形成切入地表以下沟壑的土壤侵蚀形式。

面蚀产生的细沟,在集中的地表径流侵蚀下继续加深、加宽、加长,当沟壑发展到不能为耕作所平复时,变成沟蚀,形成侵蚀沟。

根据沟蚀程度及表现形式,可分为以下三种类型:A.浅沟侵蚀:在细沟面蚀的基础上,地表径流进一步集中,由小股径流汇集成较大的径流,既冲刷表土又下切底土,形成横断面为宽浅槽形的浅沟。

特点是:没有形成明显的沟头跌水,正常的耕翻已不能复平,不妨碍耕犁通过,但已感到不便,由于耕犁作用,沟壁斜坡与坡面无明显界面。

B.切沟侵蚀:浅沟侵蚀继续发展,冲刷力量和下切力量增大,沟深切入母质中,有明显的沟头,并形成一定高度的跌水。

C.冲沟侵蚀 :切沟侵蚀进一步发展,水流更加集中,下切深度越来越大,沟壁向两侧扩展,横断面呈“U”形并逐渐定型,沟底纵断面与原坡面有明显的差异,上部较陡,下部已日渐接近平衡断面。

冲沟侵蚀形成的侵蚀沟是侵蚀沟发育的末期,但没有达到相对稳定的程度,这时沟底下切虽已缓和,但沟头的溯源侵蚀和沟坡沟岸的崩塌还在发生。

(4)山洪侵蚀:山洪侵蚀是指山区河流洪水对沟道堤岸的冲淘、对河床的冲刷或淤积过程。

具有流速高、冲刷力大和暴涨暴落的特点,破坏力很大,能搬运和沉积泥沙石块。

受山洪冲刷的河床称为正侵蚀,被淤积的称为负侵蚀。

2)、重力侵蚀:重力侵蚀是土体由于自身重力作用而发生位移和土体破坏所产生的侵蚀作用,黄土高原重力侵蚀常表现为滑坡、崩塌和泻溜等现象。

滑坡对土地的侵蚀破坏性最大,它多发生在沟谷切割深度较大的较陡边坡上,位于原边或峁、梁坡与下面陡坡接界地带。

滑坡造成大量土体移动、破碎,改变着沟谷边上部的地形并淤填、堵塞沟道。

崩塌的侵蚀作用只是破坏边坡地形及土地,但不导致大的土体位移,仅通过重力作用就地堆积。

崩塌产生的基本条件时边坡上部有风化作用或者重力作用所形成的垂直裂隙以及疏松的黄土,有时在地表水流的影响下使其崩塌加速。

泻溜侵蚀是黄土沟坡上的片状剥离,它发生在一定岩性的边坡上。

泻溜侵蚀主要也是通过剥离土体的自重力作用散落坡下并就地堆积,泻溜的产生一是与岩性有密切关系,二是与季节性干湿冷暖气候变化有关。

3)、风力侵蚀:风力侵蚀是具有一定的风力吹扬、破坏土壤或岩石,搬运并再行堆积的作用。

风力侵蚀主要发生在黄土高原的最北部。

风的吹蚀将分步在这些地区的岩性松散、胶结程度很弱的黄土、袭杀,以至岩层侵蚀并搬运、堆积在低地形处,如沟谷、河道内。

堆积的风沙以后相继被暂时性洪水或河水冲刷、搬运至黄河内。

风力侵蚀破坏原有的土壤和土层上部结构,搬运、再堆积侵蚀的砂及粉土,这一作用是黄土高原北部沙化现象日趋严重的一个重要原因。

2、黄土高原地区土壤侵蚀的成因:1)、自然因素(1)岩土性质:黄土高原地区的主要地表组成物质为黄土,深厚的黄土土层与其明显的垂直节理性,遇水易崩解,抗冲、抗蚀性能很弱,沟道崩塌、滑塌、泻溜等混合侵蚀异常活跃[2]。

黄土从南到北颗粒逐渐变粗,粘结度逐渐减弱,土壤侵蚀模数也相应由南向北逐渐加大。

(2)地形:黄土高原黄土深厚,疏松多孔,富含碳酸钙质。

受长期内外营力的作用,地表剥蚀切割严重,支离破碎,沟壑纵横[5]。

地面坡度越陡,地表径流的流速越快,对土壤的冲刷侵蚀力就越强。

坡面越长,汇集地表径流量越多,冲刷力也越强。

所以极易形成大规模的土壤侵蚀。

(3)降水:黄土高原地区具有降水集中、强度大、暴雨多的特点。

黄土高原年降水量一般在400~600mm,但分布极不均匀,主要集中在7~9月,约占全年雨量的60%~75%。

据测定,每次暴雨所产生的侵蚀量一般在750t/km2,可占全年侵蚀量的40%,甚至高达90%。

暴雨侵蚀次数占侵蚀性降水次数的70%以上,因此,暴雨形成的径流是黄土高原土壤侵蚀不断发展的主要动力因素[6]。

(4)新构造运动的影响:新构造运动对黄土高原土壤侵蚀的影响,可以分为直接作用——地震和间接作用——地壳抬升两种侵蚀基面变化。

由于黄土的结构疏松,黄土层垂直节理发育,地震引起的滑塌和崩塌现象普遍;地壳抬升引起的侵蚀基面变化,以及因此引起的地形能量变化,是新构造运动影响土壤侵蚀的主要方式。

2)、人为因素(1)、陡坡开荒、不合理的林木采伐:黄土高原地区绝大多数是自然地理条件很差的贫困地区,人口素质低,人口增长速度快,为解决起码的粮食及温饱问题,不惜毁林开荒,陡坡耕种。

黄土高原长期以来盲目毁林毁草垦荒,陡坡耕种,导致改地区地区土地生产力逐年下降,水土流失严重;高强度、集中连片的樵采使森林面积大幅度减少,植物群落迅速退化,从而导致了土壤侵蚀的加剧。

(2)、过度放牧:过度放牧不仅毁坏林草植被,而且增加地表粗糙度,造成土壤易被冲蚀。

(3)、各项工程建设中土地的不合理开发和利用:该地区管理部门对植被保护的重要性和生态重建的难度认识不足,没有处理好局部利益与全局利益、经济发展与生态保护的关系,任意开采挖掘,破坏林草植被,造成新的土壤侵蚀和水土流失。

此外,工业生产过程中随意排放和丢弃“三废”,危害林草生长,也加速了土壤侵蚀,特别是随着人口迅速增长和大规模的生产建设活动,生态恶化还在扩展。

3、黄土高原地区土壤侵蚀的影响:侵蚀通过多种方式对陆地生态系统的生产力产生影响。

首先侵蚀增加了径流量、降低了土壤对水的渗透及存储能力。

其次,有机质和一些植物必须营养元素在侵蚀过程中流失,土层厚度相应的变薄。

1)、侵蚀对水分的影响:水是所用陆地生态系统生产力的主要限制因素,所有植被的生长发育都要求足够的水分,侵蚀发生时会产生更多的地表径流,减少了进入土壤中的水分,能够支持植被的有效有效用水也会相应的减少。

2)、侵蚀对养分的影响:当土壤受到侵蚀时,基本的营养元素如氮、磷、钾、钙等元素流失。

据研究表明未侵蚀的养分含量是侵蚀土壤的3倍,在这样养分水分低的土壤上植被的生产力会严重降低。

3)、侵蚀对有机质的影响:风蚀和水蚀都能有选择性的移走土壤中细微的有机颗粒而留下大的颗粒和石块。

因为大多数土壤有机质为土壤表层枯枝落叶的腐质分解产生的,因此表层土壤的侵蚀会导致土壤有机质的迅速减少。

土壤有机质有助于土壤团聚体的形成和增加土壤渗透性,通过改善土壤结构和渗透性质最痛提高土壤的生产力。

除此之外,土壤有机质还能增加土壤离子交换量、提高根系生长水平、增加土壤生物量。

一旦土壤有机质层被剥蚀,土壤结构退化、养分流失将导致整个生态系统的生产力下降4)、侵蚀对土层厚度的影响:植物生长需要一定的土层厚度来容纳根系伸展,不同的土壤植被对土层厚度要求也不尽相同。

但土层厚度在侵蚀作用下持续下降,植被根系空间急剧减少,植被生长严重受阻,最终一些植被种类将会消失。

4、黄土高原地区土壤侵蚀的解决措施:1)、农业耕作措施:(1)、以改变小地形为主的农业耕作措施;(2)、以增加植物被覆为主的水土保持农业技术;(3)、以增加地面覆盖,增强土壤抗蚀力为主的水土保持农业技术。

2)、工程措施:(1)、改变斜坡小地形,防止坡地水土流失,就地拦蓄雨水及融雪水,增加农地、草地及林地的入渗量,减小地表径流量,如梯田、拦水沟埂、水平阶、鱼鳞坑、水窖、涝池等。

(2)、分散地表径流,将坡面分散的径流汇集到蓄水工程或安全排入天然沟道,或引入草场、林地,改善土壤水分状况。

为此可修筑山坡截流沟、山地排水沟、泄水式沟头防护等。

(3)、增加天然斜坡或人工边坡的抗滑稳定性,如挡土墙、地下水排水沟等。

(4)、固定与抬高沟道侵蚀基准面,防止沟床下切,如谷坊、潜堰以及沟道铺砌等措施。

(5)、拦蓄及调节沟道中的泥沙,防止泥沙灾害,如各种拦沙坝、淤地坝、沉沙场等。

淤地坝还可以利用拦蓄的泥沙建设基本农田。

(6)、安全排导山洪及泥石流,保证小流域沟口冲积扇的居民点、农田、工矿及交通事业的安全,如在冲积扇上修建山洪及泥石流排导建筑物———排洪沟、导流堤等。