扩散工艺的化学原理

- 格式:ppt

- 大小:1.69 MB

- 文档页数:31

硅片硼扩散硅片硼扩散是一种重要的半导体制备技术,广泛应用于电子行业。

本文将从硅片硼扩散的原理、工艺流程、应用领域以及未来发展趋势等方面展开详细阐述。

一、硅片硼扩散的原理硅片硼扩散是指将硼材料通过扩散工艺掺杂到硅片中,以改变硅片的导电性能。

硅片是一种常用的半导体材料,其导电性能可以通过掺杂其他材料来调节。

硅片硼扩散的原理基于硼与硅之间的化学反应,通过高温处理将硼材料与硅片表面相互作用,使硅片表面形成一个硼掺杂层,从而改变硅片的导电性能。

二、硅片硼扩散的工艺流程硅片硼扩散的工艺流程一般包括清洗、扩散、退火等步骤。

首先,将待处理的硅片进行清洗,去除表面的杂质和氧化物。

清洗完毕后,将硅片置于扩散炉中,加热至高温,并加入硼源材料。

在高温下,硼材料会与硅片表面发生化学反应,形成硼掺杂层。

最后,对硅片进行退火处理,以消除扩散过程中的应力和缺陷。

三、硅片硼扩散的应用领域硅片硼扩散广泛应用于半导体器件制备过程中。

其中最主要的应用是在制备PN结的过程中。

PN结是半导体器件中最基本的结构之一,通过在硅片上形成硼掺杂层和磷掺杂层,可以实现PN结的形成。

PN结的形成对于制备各种半导体器件具有重要意义,如二极管、晶体管、集成电路等。

四、硅片硼扩散的发展趋势随着电子行业的不断发展,对半导体器件的要求也越来越高。

硅片硼扩散技术也在不断创新和发展。

一方面,研究人员致力于提高硼扩散的效率和控制性能,以实现更精确的掺杂和更高的扩散速率。

另一方面,还探索了其他替代的掺杂材料和扩散工艺,以满足不同器件的需求。

未来,硅片硼扩散技术有望在更广泛的领域得到应用。

例如,硅片硼扩散可以在太阳能电池制备中发挥重要作用,提高电池的光电转换效率。

此外,硅片硼扩散还可以应用于新型半导体材料和器件的制备,推动电子行业的发展。

总结起来,硅片硼扩散是一项重要的半导体制备技术,通过将硼材料掺杂到硅片中,可以改变硅片的导电性能。

硅片硼扩散的工艺流程包括清洗、扩散和退火等步骤。

扩散工艺的化学原理扩散工艺是一种将固体材料中的原子或分子在另一固体材料中扩散的方式。

它是一种重要的材料加工技术,被广泛应用于半导体行业、材料科学、电子设备制造等领域。

1.气相扩散:气相扩散是一种将气体原子或分子从高浓度区域扩散到低浓度区域的过程。

它广泛应用于半导体制造中。

在气相扩散过程中,气体原子或分子通过与被处理材料的表面发生化学反应来扩散。

这种化学反应的速率由固体表面与气体界面之间的反应速率决定。

例如,氮化硅薄膜的制备常采用氨气(NH3)与硅表面上的硅原子发生反应,形成氮化硅层。

氨气的浓度差异使其向硅表面扩散,反应的速率主要取决于氨气与硅表面反应的速率。

2.液相扩散:液相扩散是指液体中原子或分子通过扩散来实现的过程,这种扩散通常发生在固体表面和液体之间。

液相扩散常用于金属合金的制备。

在液相扩散过程中,金属原子在固相间扩散,并在固体和液体相界面处重新结晶。

液体中的浓度差异是驱动液相扩散的主要原因。

例如,当固体镍和固体铬在液体中混合时,镍原子和铬原子会相互扩散使合金形成均匀的镍铬分布。

这种液相扩散过程中,镍原子和铬原子之间的化学反应被加速,形成新的镍铬化合物。

3.固相扩散:固相扩散是指固体材料中的原子或分子通过固体晶界、点缺陷、空位等的移动来实现的扩散过程。

固相扩散通常发生在材料的固态结构中,是一种非常缓慢的过程。

固相扩散的速率取决于晶体中原子或分子的浓度差异以及晶界和缺陷的性质。

例如,金属在高温下会发生固相扩散。

当金属中的原子在晶界或点缺陷处移动时,它们会在固态结构中扩散,从而改变金属的组织结构和性能。

这种固相扩散对于合金的制备和材料的加工具有重要意义。

总之,扩散工艺是通过利用浓度差异从而使固体材料中的原子或分子在其它材料中扩散的一种技术。

气相扩散、液相扩散和固相扩散是扩散工艺的常见形式,它们的化学原理基于热运动和化学反应,其中浓度差异是驱动扩散的主要力量。

这些扩散过程对于材料的合成、改性和加工具有重要作用,广泛应用于各个领域。

镀膜氧化退火扩散-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:镀膜、氧化、退火和扩散是材料科学领域中常见的工艺步骤,它们在改善材料性能、增强功能和应用领域中起着至关重要的作用。

镀膜可以通过在材料表面形成一层保护膜来提高材料的耐腐蚀性能和硬度。

氧化是指材料与氧气发生化学反应,形成氧化物薄膜,可以改善材料的表面性能和稳定性。

退火是一种热处理工艺,通过加热材料至一定温度然后冷却的过程,可以消除材料内部应力和缺陷,提高材料的强度和韧性。

扩散是指在固体材料内部进行原子或分子的迁移,可以改善材料的导电性、磁性等性能,并被广泛应用于半导体、电子器件和功能材料的制备中。

本文将分别介绍镀膜、氧化、退火和扩散的原理、方法和应用,以便更好地了解这些工艺步骤在材料科学中的重要性和作用。

1.2 文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将对镀膜、氧化、退火和扩散等四个主题进行简要介绍,明确文章的研究对象和目的。

在正文部分,将详细介绍镀膜、氧化、退火和扩散的背景、原理、过程、机制、方法、效果和应用等内容,对四个主题进行深入分析和讨论。

最后,在结论部分,将对整篇文章的要点进行总结,展望未来对这些领域的研究方向和发展趋势。

整篇文章将全面系统地介绍镀膜、氧化、退火和扩散的相关知识,为读者提供全面深入的了解和参考依据。

1.3 目的本文的目的是深入探讨镀膜、氧化、退火和扩散这四个过程在材料科学和工程中的重要性和应用。

通过对每个过程的背景介绍、原理、方法和效果进行分析和总结,我们旨在帮助读者更全面地了解这些过程在材料表面处理及改性中的作用,以及它们在材料性能提升、功能性材料设计和制备过程中的应用前景。

同时,我们希望通过本文的撰写,促进相关领域的研究和技术发展,为材料科学和工程领域的进步贡献一份力量。

2.正文2.1 镀膜2.1.1 背景介绍镀膜是一种常见的表面处理方法,通过在物体表面涂覆一层薄膜来改变其性能或外观。

镀膜可以提高材料的耐腐蚀性、硬度、光学性能等,并在许多领域广泛应用,如电子、光学、汽车等。

扩散⼯艺扩散⼯艺培训⼀、扩散⽬的在P型衬底上扩散N型杂质形成PN结。

达到合适的掺杂浓度ρ/⽅块电阻R□。

即获得适合太阳能电池PN结需要的结深和扩散层⽅块电阻。

R□的定义:⼀个均匀导体的⽴⽅体电阻 ,长L,宽W,厚dR= ρ L / d W =(ρ/d) (L/W)此薄层的电阻与(L / W)成正⽐,⽐例系数为(ρ /d)。

这个⽐例系数叫做⽅块电阻,⽤R□表⽰:R□ = ρ / dR = R□(L / W)L= W时R= R□,这时R□表⽰⼀个正⽅形薄层的电阻,与正⽅形边长⼤⼩⽆关。

单位Ω/□,⽅块电阻也称为薄层电阻Rs在太阳电池扩散⼯艺中,扩散层薄层电阻是反映扩散层质量是否符合设计要求的重要⼯艺指标之⼀。

制造⼀个PN结并不是把两块不同类型(P型和N型)的半导体接触在⼀起就能形成的。

必须使⼀块完整的半导体晶体的⼀部分是P型区域,另⼀部分是N型区域。

也就是晶体内部形成P型和N型半导体接触。

⽬前绝⼤部分的电池⽚的基本成分是硅,在拉棒铸锭时均匀的掺⼊了B(硼),B原⼦最外层有三个电⼦,掺B的硅含有⼤量空⽳,所以太阳能电池基⽚中的多数载流⼦是空⽳,少数载流⼦是电⼦,是P型半导体.在扩散时扩⼊⼤量的P(磷),P原⼦最外层有五个电⼦,掺⼊⼤量P的基⽚由P型半导体变为N型导电体,多数载流⼦为电⼦,少数载流⼦为空⽳。

在P型区域和N型区域的交接区域,多数载流⼦相互吸引,漂移中和,最终在交接区域形成⼀个空间电荷区,内建电场区。

在内建电场区电场⽅向是由N区指向P区。

当⼊射光照射到电池⽚时,能量⼤于硅禁带宽度的光⼦穿过减反射膜进⼊硅中,在N 区、耗尽区、P区激发出光⽣电⼦空⽳对。

光⽣电⼦空⽳对在耗尽区中产⽣后,⽴即被内建电场分离,光⽣电⼦被进⼊N区,光⽣空⽳则被推进P区。

光⽣电⼦空⽳对在N区产⽣以后,光⽣空⽳便向PN结边界扩散,⼀旦到达PN结边界,便⽴即受到内建电场作⽤,被电场⼒牵引做漂移运动,越过耗尽区进⼊P区,光⽣电⼦(多⼦)则被留在N区。

扩散工艺知识咱先来说说啥是扩散工艺哈。

就拿生活里常见的事儿打个比方,您要是在房间里喷了香水,那香味是不是会慢慢扩散到整个房间?这其实就有点像扩散工艺的原理。

扩散工艺呢,简单来讲,就是让一种物质从高浓度的地方向低浓度的地方移动,从而实现均匀分布。

这在很多领域都有应用,比如说在半导体制造中,那可是至关重要的一步。

我记得有一次,我去参观一家半导体工厂。

那时候,我就亲眼看到了扩散工艺的神奇之处。

工厂里的工人们穿着那种一尘不染的白色工作服,戴着帽子和口罩,只露出一双眼睛。

他们在一个巨大的车间里忙碌着,里面摆满了各种高科技的设备。

我走到一台正在进行扩散工艺的设备前,隔着玻璃仔细观察。

只见一片片小小的硅片被小心地放进一个像烤箱一样的设备里,然后设备开始运作,里面的温度和压力都被精确地控制着。

我就好奇地问旁边的工作人员:“这到底是咋回事呀?”工作人员特别耐心地给我解释说:“这就好比是在给这些硅片‘注入灵魂’,通过扩散工艺,把一些特殊的杂质均匀地‘撒’进硅片里,这样才能让硅片具备特定的电学性能,成为有用的半导体器件。

”咱再回到扩散工艺的知识上哈。

在化学领域,扩散工艺也常常被用到。

比如说,把一种溶液滴到另一种溶液里,如果不搅拌,它们也会慢慢地混合均匀,这也是扩散在起作用。

还有在生物领域,细胞之间物质的交换,也离不开扩散。

想象一下,细胞就像一个个小小的房子,它们之间的“门窗”就是用来进行物质扩散的通道。

扩散工艺的影响可大了去了。

就拿我们用的手机来说吧,里面的芯片能这么厉害,少不了扩散工艺的功劳。

要是没有精确的扩散控制,芯片的性能可就没法保证啦,您的手机可能就会变得又慢又卡。

在工业生产中,为了让扩散工艺更高效、更精准,科学家和工程师们可是费了不少心思。

他们不断地改进设备,优化工艺参数,就为了能让扩散的效果更好。

比如说,他们会研究怎么控制温度,因为温度高一点或者低一点,扩散的速度和效果都会不一样。

还有扩散的时间,多一秒少一秒,都可能影响最终的产品质量。

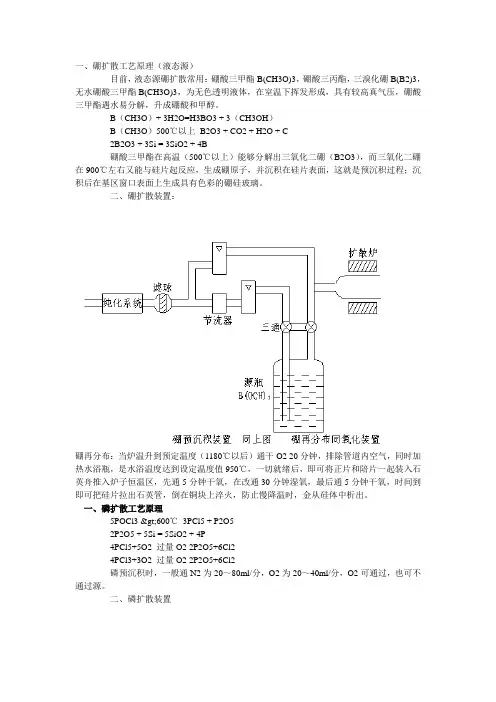

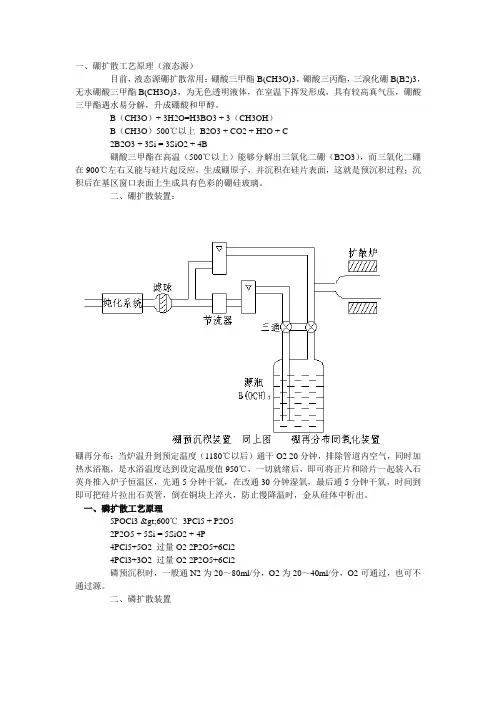

一、硼扩散工艺原理(液态源)目前,液态源硼扩散常用:硼酸三甲酯B(CH3O)3,硼酸三丙酯,三溴化硼B(B2)3,无水硼酸三甲酯B(CH3O)3,为无色透明液体,在室温下挥发形成,具有较高真气压,硼酸三甲酯遇水易分解,升成硼酸和甲醇。

B(CH3O)+ 3H2O=H3BO3 + 3(CH3OH)B(CH3O)500℃以上B2O3 + CO2 + H2O + C2B2O3 + 3Si = 3SiO2 + 4B硼酸三甲酯在高温(500℃以上)能够分解出三氧化二硼(B2O3),而三氧化二硼在900℃左右又能与硅片起反应,生成硼原子,并沉积在硅片表面,这就是预沉积过程;沉积后在基区窗口表面上生成具有色彩的硼硅玻璃。

二、硼扩散装置:硼再分布:当炉温升到预定温度(1180℃以后)通干O2 20分钟,排除管道内空气,同时加热水浴瓶,是水浴温度达到设定温度值950℃,一切就绪后,即可将正片和陪片一起装入石英舟推入炉子恒温区,先通5分钟干氧,在改通30分钟湿氧,最后通5分钟干氧,时间到即可把硅片拉出石英管,倒在铜块上淬火,防止慢降温时,金从硅体中析出。

一、磷扩散工艺原理5POCl3 >600℃3PCl5 + P2O52P2O5 + 5Si = 5SiO2 + 4P4PCl5+5O2 过量O2 2P2O5+6Cl24PCl3+3O2 过量O2 2P2O5+6Cl2磷预沉积时,一般通N2为20~80ml/分,O2为20~40ml/分,O2可通过,也可不通过源。

二、磷扩散装置磷扩散源POCl3是无色透明有窒息性气味的毒性液体,要求扩散系统密封性好,源瓶进出口两端最好用聚四氟乙烯或聚氯乙烯管道连接。

若用其他塑料管或乳胶管连接易被腐蚀,就需要经常更换。

接口处最好用封口胶,由系统流出气体应通过排风管排到室外,不要泄漏在室内。

源瓶要严加密封,切勿让湿气进入源瓶。

因为三氯氧磷吸水汽而变质,做扩散温度上不去。

2POCl3+3H2O=P2O5+5HCl发现三氟氧磷出现淡黄色就不能使用。

扩散⼯艺知识..第三章扩散⼯艺在前⾯“材料⼯艺”⼀章,我们就曾经讲过⼀种叫“三重扩散”的⼯艺,那是对衬底⽽⾔相同导电类型杂质扩散。

这样的同质⾼浓度扩散,在晶体管制造中还常⽤来作欧姆接触,如做在基极电极引出处以降低接触电阻。

除了改变杂质浓度,扩散的另⼀个也是更主要的⼀个作⽤,是在硅平⾯⼯艺中⽤来改变导电类型,制造PN 结。

第⼀节扩散原理扩散是⼀种普通的⾃然现象,有浓度梯度就有扩散。

扩散运动是微观粒⼦原⼦或分⼦热运动的统计结果。

在⼀定温度下杂质原⼦具有⼀定的能量,能够克服某种阻⼒进⼊半导体,并在其中作缓慢的迁移运动。

⼀.扩散定义在⾼温条件下,利⽤物质从⾼浓度向低浓度运动的特性,将杂质原⼦以⼀定的可控性掺⼊到半导体中,改变半导体基⽚或已扩散过的区域的导电类型或表⾯杂质浓度的半导体制造技术,称为扩散⼯艺。

⼆.扩散机构杂质向半导体扩散主要以两种形式进⾏:1.替位式扩散⼀定温度下构成晶体的原⼦围绕着⾃⼰的平衡位置不停地运动。

其中总有⼀些原⼦振动得较厉害,有⾜够的能量克服周围原⼦对它的束缚,跑到其它地⽅,⽽在原处留下⼀个“空位”。

这时如有杂质原⼦进来,就会沿着这些空位进⾏扩散,这叫替位式扩散。

硼(B )、磷(P )、砷(As )等属此种扩散。

2.间隙式扩散构成晶体的原⼦间往往存在着很⼤间隙,有些杂质原⼦进⼊晶体后,就从这个原⼦间隙进⼊到另⼀个原⼦间隙,逐次跳跃前进。

这种扩散称间隙式扩散。

⾦、铜、银等属此种扩散。

三.扩散⽅程扩散运动总是从浓度⾼处向浓度低处移动。

运动的快慢与温度、浓度梯度等有关。

其运动规律可⽤扩散⽅程表⽰,具体数学表达式为: N D tN 2?=?? (3-1)在⼀维情况下,即为: 22xN D t N ??=?? (3-2)式中:D 为扩散系数,是描述杂质扩散运动快慢的⼀种物理量;N 为杂质浓度;t 为扩散时间;x 为扩散到硅中的距离。

四.扩散系数杂质原⼦扩散的速度同扩散杂质的种类和扩散温度有关。

一、硼扩散工艺原理(液态源)目前,液态源硼扩散常用:硼酸三甲酯B(CH3O)3,硼酸三丙酯,三溴化硼B(B2)3,无水硼酸三甲酯B(CH3O)3,为无色透明液体,在室温下挥发形成,具有较高真气压,硼酸三甲酯遇水易分解,升成硼酸和甲醇。

B(CH3O)+ 3H2O=H3BO3 + 3(CH3OH)B(CH3O)500℃以上B2O3 + CO2 + H2O + C2B2O3 + 3Si = 3SiO2 + 4B硼酸三甲酯在高温(500℃以上)能够分解出三氧化二硼(B2O3),而三氧化二硼在900℃左右又能与硅片起反应,生成硼原子,并沉积在硅片表面,这就是预沉积过程;沉积后在基区窗口表面上生成具有色彩的硼硅玻璃。

二、硼扩散装置:硼再分布:当炉温升到预定温度(1180℃以后)通干O2 20分钟,排除管道内空气,同时加热水浴瓶,是水浴温度达到设定温度值950℃,一切就绪后,即可将正片和陪片一起装入石英舟推入炉子恒温区,先通5分钟干氧,在改通30分钟湿氧,最后通5分钟干氧,时间到即可把硅片拉出石英管,倒在铜块上淬火,防止慢降温时,金从硅体中析出。

一、磷扩散工艺原理5POCl3 >600℃3PCl5 + P2O52P2O5 + 5Si = 5SiO2 + 4P4PCl5+5O2 过量O2 2P2O5+6Cl24PCl3+3O2 过量O2 2P2O5+6Cl2磷预沉积时,一般通N2为20~80ml/分,O2为20~40ml/分,O2可通过,也可不通过源。

二、磷扩散装置磷扩散源POCl3是无色透明有窒息性气味的毒性液体,要求扩散系统密封性好,源瓶进出口两端最好用聚四氟乙烯或聚氯乙烯管道连接。

若用其他塑料管或乳胶管连接易被腐蚀,就需要经常更换。

接口处最好用封口胶,由系统流出气体应通过排风管排到室外,不要泄漏在室内。

源瓶要严加密封,切勿让湿气进入源瓶。

因为三氯氧磷吸水汽而变质,做扩散温度上不去。

2POCl3+3H2O=P2O5+5HCl发现三氟氧磷出现淡黄色就不能使用。

扩散氧化工艺原理

这个反应过程可以分为两个阶段:一是氧气分子沉积在硅表面,形成

一层O-Si键;二是硅表面的O-Si键在氧气供应的条件下往深处扩散形成

氧化硅层。

在第一个阶段,氧气分子接触到硅表面时,会与硅表面的空位结合形

成一层O-Si键。

这个过程需要一定的能量,通常通过加热硅材料来提供。

加热后,氧气分子在硅表面活动,并与硅表面的空位结合,形成O-Si键。

这个阶段通常称为吸附阶段。

在第二个阶段,经过吸附阶段的氧气分子会进一步往深处扩散,形成

氧化硅层。

这个阶段的扩散速度取决于氧气浓度、温度和时间。

在扩散过

程中,氧气分子会与硅表面上的空位重新结合,并在硅晶体中形成氧化硅层。

扩散氧化工艺的关键因素包括温度、氧气浓度、气压和时间。

温度是

扩散反应的驱动力,提供足够的能量使氧气能够与硅表面发生反应。

氧气

浓度和气压决定了氧气供应的速度和压力,进而影响氧化层的厚度和性质。

时间则是控制反应时间长短的因素,直接影响氧化层的厚度。

然而,扩散氧化过程也存在一些问题。

首先是氧化层的非均匀性,由

于氧分子的扩散速度不同,所形成的氧化层厚度存在差异。

其次是扩散过

程中可能会引入杂质,导致氧化层质量下降。

总之,扩散氧化工艺是一种重要的化学反应方法,广泛应用于多个行业。

了解扩散氧化的原理对优化和控制工艺至关重要,有助于提高氧化层

的质量和性能。

固体扩散知识点总结高中一、固体扩散的概念固体扩散是指固体物质在其晶体内或固体间以固态扩散的方式,通过原子、离子或分子的迁移,从而实现物质之间的传递和混合。

在固体体相中,原子、离子或分子由于热运动的影响,会发生扩散现象,从而引起物质的变化和传输。

二、固体扩散的原理1. 热运动:固体内部的原子、离子或分子由于热运动的作用而发生迁移,从而引起固体的扩散。

2. 空位扩散:固体晶格中存在一定数量的空位,原子、离子或分子通过这些空位进行迁移,形成扩散现象。

3. 杂质扩散:固体中所含的杂质也会影响固体的扩散速率,使得固体扩散不再是纯净物质之间的扩散,而有了杂质的影响。

4. 温度影响:温度是影响固体扩散速率的重要因素,温度升高可以加快固体扩散速率,从而促进扩散现象的发生。

5. 应力影响:固体中的应力也会影响固体扩散的速率,应力越大,扩散速率越快。

三、固体扩散的影响因素1. 温度:温度是影响固体扩散速率的重要因素,温度升高可以加快固体扩散速率,从而促进扩散现象的发生。

2. 材料性质:固体的晶体结构、晶粒大小、杂质含量等都会影响固体的扩散速率。

3. 应力:固体中的应力也会影响固体扩散的速率,应力越大,扩散速率越快。

4. 时间:随着时间的推移,固体扩散会逐渐发生,而且扩散速率还会随时间的变化而发生变化。

四、固体扩散的应用1. 材料加工:在金属工艺和陶瓷工艺中,固体扩散是非常重要的工艺现象,它被广泛应用于金属的焊接、涂层、烧结、热处理等工艺中。

2. 化学反应:在化学反应过程中,固体扩散起着非常重要的作用,它能够影响反应速率和反应的进行方式,从而影响最终产物的产生。

3. 材料改性:利用固体扩散的特点,可以对材料进行改性,例如在金属表面进行渗碳处理,使金属具有更好的力学性能。

4. 热传导:固体扩散也参与了热传导的过程,热传导是由于固体内部的原子、离子或分子的扩散而实现的。

总之,固体扩散是固体物质的一种重要的扩散现象,它对于材料加工、化学反应、材料改性和热传导等方面都有着非常重要的影响。

半导体制造工艺之扩散原理概述引言半导体器件是现代电子化工程的重要组成部分,而半导体制造工艺中的扩散过程是其中的核心步骤之一。

扩散是指将外部杂质或原子通过加热和蒸发的方式引入半导体晶体内部,从而改变其导电性能的过程。

本文将概述半导体制造工艺中的扩散原理,包括扩散的定义、分类、扩散过程的主要步骤以及应用。

扩散的定义和分类扩散在半导体制造加工中是用于改变材料电学特性和形成器件结构的重要工艺。

它通过在半导体材料中掺杂外部杂质或原子,改变其禁带宽度、导电性能和晶格结构,从而实现对器件特性的控制。

根据掺杂的原子种类和结构变化,扩散可以分为以下几类:1.硼扩散(Boron diffusion):将硼原子引入到半导体材料中,可以增加材料的p型掺杂浓度。

2.磷扩散(Phosphorus diffusion):将磷原子引入到半导体材料中,可以增加材料的n型掺杂浓度。

3.氮扩散(Nitrogen diffusion):将氮原子引入到半导体材料中,可以改变半导体材料的特性,如降低材料的电阻率和增加材料的硬度。

4.氢扩散(Hydrogen diffusion):将氢原子引入到半导体材料中,可以提高材料的电阻率。

5.金属扩散(Metal diffusion):在半导体材料中引入金属原子,可以改变材料的特性,如增强导电性能或改变器件结构。

扩散过程的主要步骤扩散过程是一个涉及多个步骤的复杂过程,主要包括以下几个步骤:清洗在扩散之前,半导体晶体需要进行清洗,以去除表面的污染物和杂质,保证扩散过程的准确性和稳定性。

清洗步骤可以使用化学清洗方法或物理清洗方法,如溶剂洗涤、超声波清洗等。

预处理预处理步骤是为了提高扩散效果和降低生产成本而进行的一系列处理。

包括表面氧化、蚀刻、离子注入等工艺,以提高扩散层的质量和一致性。

掺杂掺杂是扩散过程中的核心步骤,通过向半导体晶体中注入外部杂质,改变材料的导电性能。

掺杂过程中需要控制掺杂浓度和深度,以满足器件设计要求。

溶剂扩散法晶体介绍溶剂扩散法晶体是一种常用的合成晶体的方法。

通过将可溶性溶剂和溶质溶解在溶液中,然后通过溶剂的蒸发或者溶液的扩散使溶剂含量下降,导致过饱和度的增加,从而促进晶体的形成。

本文将详细讨论溶剂扩散法晶体的原理、步骤以及相关应用。

原理溶剂扩散法晶体的形成原理基于溶液的扩散过程。

当溶质溶解在溶剂中时,溶质分子会随机分布在溶液中,形成一个动态平衡。

而溶剂和溶质之间的分子间相互作用力不同,使得在溶剂扩散过程中溶质分子具有不同的扩散速度。

通过控制溶剂的蒸发速率或者扩散速度,可以使得溶质分子逐渐聚集并形成晶体。

方法溶剂扩散法晶体的步骤如下:1. 选择合适的溶剂选择合适的溶剂是合成高质量晶体的关键。

溶剂应具有以下特点: - 可与溶质快速溶解形成均匀的溶液 - 可适度蒸发或扩散,使得溶剂的浓度逐渐下降 - 无毒、无害,避免对人体和环境造成危害2. 配制溶液将溶剂加热至适当温度,然后逐渐加入溶质,使其完全溶解。

可以根据需要调整溶质的浓度。

3. 控制扩散速率可以通过以下方式控制溶剂的扩散速率: - 调整溶液的温度,高温下溶剂蒸发速率快,低温下扩散速率慢 - 改变溶液的容器大小和形状,小容器和窄底容器利于溶剂蒸发从而加快扩散速率 - 调节环境湿度,低湿度有利于溶剂蒸发,加快扩散速率4. 晶体的形成随着溶剂蒸发或扩散,溶质浓度逐渐增加,超过溶解度限制,溶质开始形成晶体。

晶体的生长速率取决于扩散速率和晶体核心的质量。

应用溶剂扩散法晶体的方法简单易行,适用于多种溶解度较高的物质。

它在以下领域具有广泛应用:1. 蛋白质晶体学在蛋白质晶体学研究中,溶剂扩散法是常用的生长晶体的方法之一。

通过溶剂扩散法,可以得到高质量、大尺寸的蛋白质晶体,为蛋白质结构解析提供重要的工具。

2. 硅片制备溶剂扩散法可以用于制备硅片,它是集成电路制造中的重要工艺步骤之一。

通过将硅溶胶溶液放置在高湿度环境中,溶液中的溶质浓度逐渐升高,进而沉积在硅片表面形成薄膜。