扩散工艺的化学原理教学文案

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:30

化学反应动力学中的扩散过程随着科技的不断发展和技术的不断革新,化学反应动力学也越来越受到人们的关注。

化学反应过程是指化学物质之间发生作用并转化为新的物质的过程。

在这个过程中,扩散是非常重要的一个环节,它可以影响反应速率和反应的结果。

本文将介绍化学反应动力学中的扩散过程。

扩散的概念扩散是指物质在空间中由高浓度向低浓度移动的过程。

在一个容器中,物质的浓度不是均匀分布,高浓度的地方物质的浓度高,而低浓度的地方则物质的浓度低。

当物质在这种浓度梯度的作用下发生移动时,就产生了扩散。

扩散的机理扩散是由于浓度梯度的作用产生的,但它的机理是非常复杂的。

扩散的速率将受到几个因素的影响,包括物质的浓度梯度、物质的自由度和温度。

扩散速率与物质的浓度梯度有关,浓度梯度越大,扩散速率越大。

当浓度梯度小到一定程度时,扩散速率将变得非常缓慢。

物质的自由度也将影响扩散的速率。

自由度指的是物质分子之间的距离,通常情况下,距离越近的分子之间交换分子将越快。

温度也将影响扩散的速率。

当温度升高时,分子的热运动将变得更加剧烈,距离更远的分子之间的相互作用力将减小,分子将更容易交换位置,扩散速率也将随之增加。

扩散的应用扩散是一种非常重要的物理现象,在日常生活中得到了广泛的应用。

例如,扩散可以用于去除污染物质,例如将污染物质放置在开放的环境中,通过扩散的过程将其逐渐移除。

扩散也可以用于制备材料,例如对于一些需要精细加工的材料,通过控制扩散的速率,可以制备出高质量的材料。

在化学反应动力学中,扩散也起到了重要的作用,它可以影响反应速率和反应的结果。

例如,当两个物质进行反应时,如果它们的浓度分布不均匀,那么在扩散过程中,反应速率将受到影响。

因此,在设计化学反应器时,需要考虑扩散的影响,从而确保反应的可控性和可重复性。

总结扩散是化学反应动力学中十分重要的一个环节,它可以直接影响反应的结果和速率。

在扩散过程中,浓度梯度、自由度和温度将会影响扩散速率。

扩散器的运用教案教案标题:扩散器的运用教案教学目标:1. 了解扩散器的定义和原理。

2. 掌握扩散器在不同领域的应用。

3. 能够设计并实施一个与扩散器相关的实验。

教学准备:1. 扩散器的示意图和实物。

2. 实验材料:扩散器、溶液、烧杯、滴管等。

3. PowerPoint演示文稿或白板。

教学过程:引入(5分钟):1. 引发学生对扩散器的兴趣,例如通过展示一个扩散器的图片或实物。

2. 提问学生是否了解扩散器,并鼓励他们分享自己的观点和知识。

知识讲解(15分钟):1. 通过PPT或白板,简要介绍扩散器的定义和原理。

2. 解释扩散器在不同领域的应用,如化学、生物、环境等。

3. 引导学生思考和讨论扩散器的优缺点以及它们在实际应用中的重要性。

实验演示(20分钟):1. 展示一个与扩散器相关的实验,例如扩散速率的测量。

2. 解释实验步骤和注意事项,并回答学生的问题。

3. 鼓励学生观察实验现象并思考实验结果的原因。

小组活动(15分钟):1. 将学生分成小组,每组分配一个特定的应用领域(如化学、生物、环境等)。

2. 要求每个小组设计一个与扩散器相关的实验,展示给其他小组。

3. 每个小组应包括实验目的、材料、步骤和预期结果。

总结(5分钟):1. 回顾扩散器的定义、原理和应用。

2. 强调学生在小组活动中的参与和合作。

3. 鼓励学生提出问题和分享自己的思考。

拓展练习(作业):要求学生撰写一个短文,描述扩散器的运用和重要性,并提供一个自己设计的与扩散器相关的实验。

评估:1. 观察学生在课堂讨论和实验中的参与程度。

2. 评估学生在小组活动中的设计和展示能力。

3. 评阅学生的拓展练习,对其理解和表达能力进行评估。

教学延伸:1. 鼓励学生进一步研究和探索扩散器的应用领域。

2. 组织实地考察或邀请专业人士进行讲座,加深学生对扩散器的理解。

注意事项:1. 确保实验环境安全,并提前做好实验准备工作。

2. 鼓励学生积极参与讨论和实验,激发他们的学习兴趣。

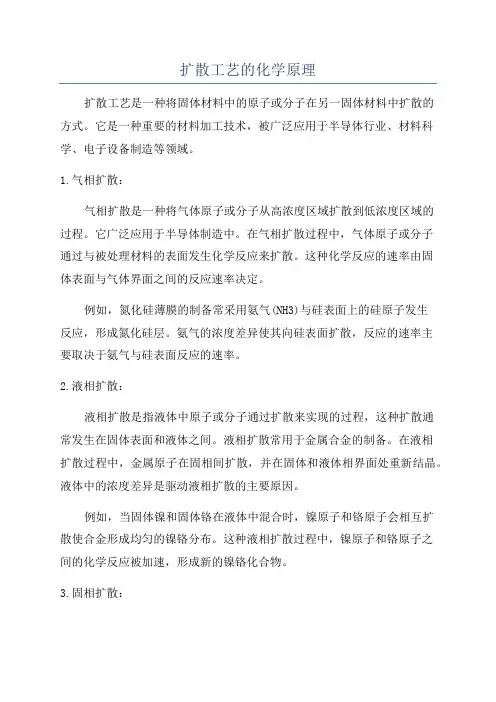

扩散工艺的化学原理扩散工艺是一种将固体材料中的原子或分子在另一固体材料中扩散的方式。

它是一种重要的材料加工技术,被广泛应用于半导体行业、材料科学、电子设备制造等领域。

1.气相扩散:气相扩散是一种将气体原子或分子从高浓度区域扩散到低浓度区域的过程。

它广泛应用于半导体制造中。

在气相扩散过程中,气体原子或分子通过与被处理材料的表面发生化学反应来扩散。

这种化学反应的速率由固体表面与气体界面之间的反应速率决定。

例如,氮化硅薄膜的制备常采用氨气(NH3)与硅表面上的硅原子发生反应,形成氮化硅层。

氨气的浓度差异使其向硅表面扩散,反应的速率主要取决于氨气与硅表面反应的速率。

2.液相扩散:液相扩散是指液体中原子或分子通过扩散来实现的过程,这种扩散通常发生在固体表面和液体之间。

液相扩散常用于金属合金的制备。

在液相扩散过程中,金属原子在固相间扩散,并在固体和液体相界面处重新结晶。

液体中的浓度差异是驱动液相扩散的主要原因。

例如,当固体镍和固体铬在液体中混合时,镍原子和铬原子会相互扩散使合金形成均匀的镍铬分布。

这种液相扩散过程中,镍原子和铬原子之间的化学反应被加速,形成新的镍铬化合物。

3.固相扩散:固相扩散是指固体材料中的原子或分子通过固体晶界、点缺陷、空位等的移动来实现的扩散过程。

固相扩散通常发生在材料的固态结构中,是一种非常缓慢的过程。

固相扩散的速率取决于晶体中原子或分子的浓度差异以及晶界和缺陷的性质。

例如,金属在高温下会发生固相扩散。

当金属中的原子在晶界或点缺陷处移动时,它们会在固态结构中扩散,从而改变金属的组织结构和性能。

这种固相扩散对于合金的制备和材料的加工具有重要意义。

总之,扩散工艺是通过利用浓度差异从而使固体材料中的原子或分子在其它材料中扩散的一种技术。

气相扩散、液相扩散和固相扩散是扩散工艺的常见形式,它们的化学原理基于热运动和化学反应,其中浓度差异是驱动扩散的主要力量。

这些扩散过程对于材料的合成、改性和加工具有重要作用,广泛应用于各个领域。

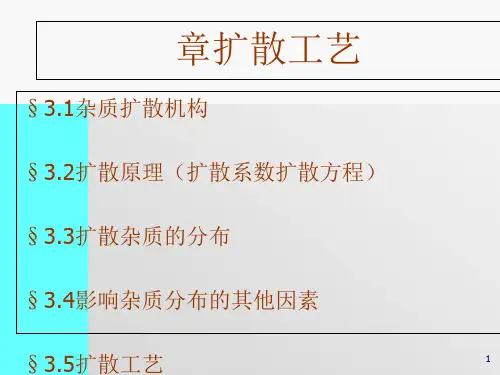

扩散⼯艺知识..第三章扩散⼯艺在前⾯“材料⼯艺”⼀章,我们就曾经讲过⼀种叫“三重扩散”的⼯艺,那是对衬底⽽⾔相同导电类型杂质扩散。

这样的同质⾼浓度扩散,在晶体管制造中还常⽤来作欧姆接触,如做在基极电极引出处以降低接触电阻。

除了改变杂质浓度,扩散的另⼀个也是更主要的⼀个作⽤,是在硅平⾯⼯艺中⽤来改变导电类型,制造PN 结。

第⼀节扩散原理扩散是⼀种普通的⾃然现象,有浓度梯度就有扩散。

扩散运动是微观粒⼦原⼦或分⼦热运动的统计结果。

在⼀定温度下杂质原⼦具有⼀定的能量,能够克服某种阻⼒进⼊半导体,并在其中作缓慢的迁移运动。

⼀.扩散定义在⾼温条件下,利⽤物质从⾼浓度向低浓度运动的特性,将杂质原⼦以⼀定的可控性掺⼊到半导体中,改变半导体基⽚或已扩散过的区域的导电类型或表⾯杂质浓度的半导体制造技术,称为扩散⼯艺。

⼆.扩散机构杂质向半导体扩散主要以两种形式进⾏:1.替位式扩散⼀定温度下构成晶体的原⼦围绕着⾃⼰的平衡位置不停地运动。

其中总有⼀些原⼦振动得较厉害,有⾜够的能量克服周围原⼦对它的束缚,跑到其它地⽅,⽽在原处留下⼀个“空位”。

这时如有杂质原⼦进来,就会沿着这些空位进⾏扩散,这叫替位式扩散。

硼(B )、磷(P )、砷(As )等属此种扩散。

2.间隙式扩散构成晶体的原⼦间往往存在着很⼤间隙,有些杂质原⼦进⼊晶体后,就从这个原⼦间隙进⼊到另⼀个原⼦间隙,逐次跳跃前进。

这种扩散称间隙式扩散。

⾦、铜、银等属此种扩散。

三.扩散⽅程扩散运动总是从浓度⾼处向浓度低处移动。

运动的快慢与温度、浓度梯度等有关。

其运动规律可⽤扩散⽅程表⽰,具体数学表达式为: N D tN 2?=?? (3-1)在⼀维情况下,即为: 22xN D t N ??=?? (3-2)式中:D 为扩散系数,是描述杂质扩散运动快慢的⼀种物理量;N 为杂质浓度;t 为扩散时间;x 为扩散到硅中的距离。

四.扩散系数杂质原⼦扩散的速度同扩散杂质的种类和扩散温度有关。

扩散的原理及主要应用1. 扩散原理扩散是一种物质传输的过程,其基本原理是物质由高浓度区域自发地向低浓度区域传播,直到达到平衡状态。

主要有以下几种扩散方式:•自由扩散:物质分子随机运动,通过相互碰撞传播,直到达到浓度均一的状态。

•表面扩散:物质在材料的表面上传播,通常发生在材料的晶界、孔隙或界面处。

•体扩散:物质通过固体材料内部的晶粒间传播,形成浓度梯度。

•液相扩散:物质通过液体传播,如溶质在溶液中的传播。

•气相扩散:物质通过气体传播,如气体分子在气相中的自由运动。

扩散的速率取决于浓度梯度、温度、材料性质和扩散距离等因素。

通常使用菲克定律描述扩散速率,即扩散通量和浓度梯度成正比。

2. 扩散的主要应用2.1. 材料科学领域扩散在材料科学领域有着广泛的应用,为研究材料的结构和性能提供了重要手段。

•材料合成:扩散可以用于合成新材料,如在固相反应中,原料物质通过扩散相互作用,形成新的化合物。

•相变研究:扩散在相变过程中起关键作用,如固态相变中,扩散可以影响相界面的移动和晶粒的长大。

•材料改性:通过控制扩散过程,可以改变材料的性能,如通过表面扩散在材料表面形成保护层,提高耐蚀性。

•扩散焊接:扩散焊接是一种金属焊接方法,通过金属之间的扩散作用实现接头的形成,具有高强度和高密度的特点。

2.2. 生物学领域在生物学领域,扩散在生物体内物质交换和生命过程中起着重要作用。

•细胞内扩散:细胞内许多生化反应和物质交换过程都依赖于扩散,如细胞膜上的离子和小分子物质的跨膜扩散。

•气体交换:在呼吸过程中,氧气和二氧化碳通过肺泡和血液中的扩散过程进行气体交换。

•养分吸收:在消化系统中,养分通过细胞膜上的扩散过程吸收到血液中,被输送到全身各个组织。

•药物传递:药物在体内的吸收、分布和代谢过程中往往涉及到扩散,影响药物的治疗效果和毒副作用。

2.3. 地球科学领域在地球科学研究中,扩散有助于解释地表和地下过程,并提供了理解自然界现象的基础。

扩散氧化工艺原理

这个反应过程可以分为两个阶段:一是氧气分子沉积在硅表面,形成

一层O-Si键;二是硅表面的O-Si键在氧气供应的条件下往深处扩散形成

氧化硅层。

在第一个阶段,氧气分子接触到硅表面时,会与硅表面的空位结合形

成一层O-Si键。

这个过程需要一定的能量,通常通过加热硅材料来提供。

加热后,氧气分子在硅表面活动,并与硅表面的空位结合,形成O-Si键。

这个阶段通常称为吸附阶段。

在第二个阶段,经过吸附阶段的氧气分子会进一步往深处扩散,形成

氧化硅层。

这个阶段的扩散速度取决于氧气浓度、温度和时间。

在扩散过

程中,氧气分子会与硅表面上的空位重新结合,并在硅晶体中形成氧化硅层。

扩散氧化工艺的关键因素包括温度、氧气浓度、气压和时间。

温度是

扩散反应的驱动力,提供足够的能量使氧气能够与硅表面发生反应。

氧气

浓度和气压决定了氧气供应的速度和压力,进而影响氧化层的厚度和性质。

时间则是控制反应时间长短的因素,直接影响氧化层的厚度。

然而,扩散氧化过程也存在一些问题。

首先是氧化层的非均匀性,由

于氧分子的扩散速度不同,所形成的氧化层厚度存在差异。

其次是扩散过

程中可能会引入杂质,导致氧化层质量下降。

总之,扩散氧化工艺是一种重要的化学反应方法,广泛应用于多个行业。

了解扩散氧化的原理对优化和控制工艺至关重要,有助于提高氧化层

的质量和性能。

扩散课工艺培训培训内容扩散部设备介绍氧化工艺介绍扩散工艺介绍合金工艺介绍氧化层电荷介绍LPCVD 工艺介绍扩散部设备介绍卧式炉管立式炉管炉管工艺和应用(加)氧化工艺-1 氧化膜的作用选择扩散和选择注入。

阻挡住不需扩散或注入的区域,使离子不能进入。

氧化工艺-2 氧化膜的作用缓冲介质层二次氧化等,缓冲氮化硅应力或减少注入损伤氧化工艺-3 氧化膜的作用器件结构的一部分:如栅(Gate )氧化层,非常关键的项目,质量要求非常高;电容极板之间的介质,对电容的大小有较大影响氧化工艺-4 氧化膜的作用隔离介质:工艺中常用的场氧化就是生长较厚的二氧化硅膜,达到器件隔离的目的。

氧化工艺-5 氧化方法干氧氧化SI+O 2==SIO 2结构致密,均匀性、重复性好,掩蔽能力强,对光刻胶的粘附性较好,但生长速率较慢,一般用于高质量的氧化,如栅氧化等;厚层氧化时用作起始和终止氧化;薄层缓冲氧化也使用此法。

水汽氧化2H 2O+SI==SIO 2+2H 2 生长速率快,但结构疏松,掩蔽能力差,氧化层有较多缺陷。

对光刻胶的粘附性较差。

氧化工艺-6 氧化方法湿氧氧化(反应气体:O2+H 2O)H2O+SI==SIO 2+2H 2SI+O 2==SIO 2 生长速率介于干氧氧化和水汽氧化之间;H2O 的由H2 和O2 的反应得到;并通过H2 和O2 的流量比例来调节氧化速率,但比例不可超过1.88 以保安全;对杂质掩蔽能力以及均匀性均能满足工艺要求;多使用在厚层氧化中。

HCL 氧化(氧化气体中掺入HCL )加入HCL 后,氧化速率有了提高,并且氧化层的质量也大有改善。

目前栅氧化基本采用O2+HCL 方法。

氧化工艺-7 影响氧化速率的因素硅片晶向氧化速率(110)>POLY>(111)>(100)掺杂杂质浓度杂质增强氧化,氧化速率发生较大变化如N+ 退火氧化( N+DRIVE1 ):衬底氧化厚度:750AN+ 掺杂区氧化厚1450A 氧化工艺-8 热氧化过程中的硅片表面度:生长 1um 的SiO 2,要消耗掉 0.46um 的Si。

扩散工艺原理

扩散工艺是一种常用的半导体器件制造工艺,其原理是通过控制不同材料间的原子扩散(Diffusion)过程,使得材料中的掺

杂原子浓度发生变化,从而实现改变材料的电学性质。

扩散工艺一般分为固相扩散和气相扩散两种类型。

固相扩散是指将掺杂材料与基底材料接触并加热,在高温下由于热激活,掺杂原子会从高浓度扩散到低浓度区域,从而改变材料的电学性能。

气相扩散则是将掺杂材料置于特定的气氛中,通过气氛中的气体分子与基底材料表面上的原子进行反应,使掺杂原子扩散到材料中。

在固相扩散中,加热是一个关键的步骤。

当材料加热到一定温度时,原子具有足够的能量跨越势垒,从而可以自由扩散。

扩散速率通常受到温度、时间和材料的性质等因素的影响。

此外,不同材料的扩散行为也可能不同,因此需要根据具体材料来选择适当的扩散工艺参数。

在气相扩散中,选择合适的气氛对于控制扩散过程也是非常重要的。

通常会使用有机金属化合物作为掺杂源,将其在高温下分解生成活性原子,再通过反应与基底材料表面原子结合而实现扩散。

不同的掺杂源和基底材料对应的扩散机制也可能不同。

总之,扩散工艺是一项重要的半导体器件制造工艺,通过控制不同材料间的原子扩散过程,可以实现对器件电学性能的调控。

加热和选择合适的气氛是关键的操作步骤,而温度、时间和材料性质等因素也需要进行合理的选择和控制。

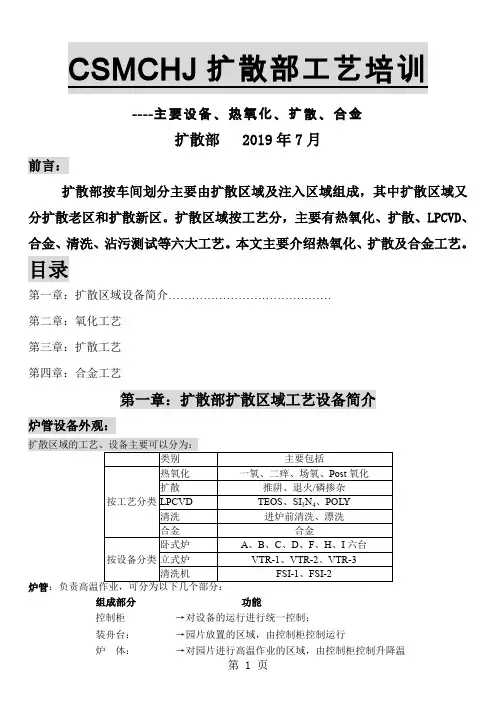

----主要设备、热氧化、扩散、合金扩散部 2019年7月前言:扩散部按车间划分主要由扩散区域及注入区域组成,其中扩散区域又分扩散老区和扩散新区。

扩散区域按工艺分,主要有热氧化、扩散、LPCVD、合金、清洗、沾污测试等六大工艺。

本文主要介绍热氧化、扩散及合金工艺。

目录第一章:扩散区域设备简介……………………………………第二章:氧化工艺第三章:扩散工艺第四章:合金工艺第一章:扩散部扩散区域工艺设备简介炉管设备外观:组成部分功能控制柜→对设备的运行进行统一控制;装舟台:→园片放置的区域,由控制柜控制运行炉体:→对园片进行高温作业的区域,由控制柜控制升降温源 柜: →供应源、气的区域,由控制柜控制气体阀门的开关。

FSI :负责炉前清洗。

第二章:热氧化工艺热氧化法是在高温下(900℃-1200℃)使硅片表面形成二氧化硅膜的方法。

热氧化的目的是在硅片上制作出一定质量要求的二氧化硅膜,对硅片或器件起保护、钝化、绝缘、缓冲介质等作用。

硅片氧化前的清洗、热氧化的环境及过程是制备高质量二氧化硅膜的重要环节。

2. 1氧化层的作用2.1.1用于杂质选择扩散的掩蔽膜常用杂质(硼,磷,砷等)在氧化层中的扩散系数远小于在硅中的扩散系数,因此氧化层具有阻挡杂质向半导体中扩散的能力。

利用这一性质,在硅上的二氧化硅层上刻出选择扩散窗口,则在窗口区就可以向硅中扩散杂质,其它区域被二氧化硅屏蔽,没有杂质进入,实现对硅的选择性扩散。

1960开创了半定的余量,以防止可能出现的工艺波动影响掩蔽效果。

2.1. 2缓冲介质层其一:硅与氮化硅的应力较大,因此在两层之间生长一层氧化层,以缓冲两者之间的应力,如二次氧化;其二:也可作为注入缓冲介质,以减少注入对器件表面的损伤。

S :电容区面积 D :介质层厚度二氧化硅的相对介电常数为3-4。

二氧化硅的耐击穿能力强,温度系数小,是制作电容介质的常用材料。

在电容的制作过程中,电容的面积和光刻、腐蚀有较大的关系,而厚度则由二氧化硅的厚度决定。

半导体制造工艺基础之扩散工艺培训简介半导体制造是现代电子行业中非常重要的一环,扩散工艺作为其中的一种关键工艺,其作用是在半导体晶片表面或表面以下扩散掺杂特定的杂质,以改变材料的电子性质。

本文将介绍扩散工艺的基本概念、原理、设备和步骤等内容,为对半导体制造工艺感兴趣或从事相关工作的读者提供基础性培训。

扩散工艺的基本概念扩散是指通过高温下大气中有害杂质向半导体晶体中扩散迁移,并将半导体晶体杂质浓度均匀化的过程。

扩散工艺的关键步骤是通过高温加热使杂质分子迅速扩散到晶片内部,然后通过快速冷却固化杂质。

扩散工艺的原理扩散工艺的实现基于以下几个原理:•Fick’s 第一定律:物质在浓度梯度的驱动下,会自发地从高浓度区域向低浓度区域扩散。

•自扩散:同种原子在晶体内扩散迁移的现象。

扩散工艺需要精确控制温度、时间和扩散源的浓度,以确保扩散过程的效果和均匀性。

扩散工艺的步骤扩散工艺一般包括以下几个步骤:1.涂胶:将液态的胶原料均匀地涂在半导体晶片表面。

2.预热:将涂胶的晶片放入预热炉中,在一定温度下进行烘烤,使胶原料固化。

3.扩散:将预热后的晶片放入扩散炉中,通过控制温度和时间,将所需杂质扩散到晶片内部。

4.冷却:在扩散完成后,将晶片快速冷却以固化扩散的杂质。

5.清洗:将冷却后的晶片进行清洗,去除多余杂质和胶原料。

6.检测:对扩散后的晶片进行测试和检测,以确保质量符合要求。

扩散工艺的设备扩散工艺通常需要以下设备:•扩散炉:用于控制温度和时间进行扩散过程。

•预热炉:用于将涂胶的晶片进行烘烤,以固化胶原料。

•清洗设备:用于清洗扩散后的晶片,去除多余的杂质。

•检测设备:对扩散后的晶片进行测试和检测,以确保质量符合要求。

扩散工艺的应用扩散工艺在半导体制造中有广泛的应用,主要用于掺杂制造PN结、MOS结构以及形成超浅和深层掺杂等。

常见的扩散工艺包括硼扩散、砷扩散、硅扩散等。

结束语扩散工艺是半导体制造过程中不可或缺的一环,它的实施对于半导体器件的性能和质量具有重要影响。

CT扩散工艺培训一、工艺介绍:1.1扩散炉气流平面图图一为CT扩散炉简易平面图图二为通过扩散炉气体流动方向1.2扩散原理:1.2.1化学反应方程式:POCl 3在高温下(>600℃)分解生成五氯化磷(PCl 5)和五氧化二磷(P 2O 5),其反应式如下:5253O P 3PCl C6005POCl +−−−→−︒>;生成的P2O5在扩散温度下与硅反应,生成二氧化硅(SiO2)和磷原子,其反应式如下:↓+→+4P 5S iO 5S i O 2P 252;PCl 5是不易分解的,并且对硅有腐蚀作用,破坏硅片的表面状态。

因此通入过量O 2 ,使PCl 5进一步分解为我们所需要的物质,其反应式如下:↑+−−−−→−+2522510Cl O 2P 2O 过量5O 4PCl 。

1.2.2 磷扩散过程:首先在硅片表面形成一层磷硅玻璃,如下图所示:然后经过一系列的高温推进后,杂质再重新分布,形成一层薄的N 型硅,如下图所示:1.3 扩散工艺控制:温度影响扩散方块电阻的温度有Deposition温度;Drive-in 的温度;时间影响扩散方块电阻的时间有Deposition时间;Drive-in 的时间;浓度影响扩散方块电阻的浓度有小氮流量,影响方阻的均匀性有小氮流量和大氮流量;源温主要是指三氯氧磷的温度,三氯氧磷的饱和蒸汽压随源温的变化而变化,最终决定通往扩散炉的磷源流量;小氮流量小氮流量的决定了所携带磷源的大小,最终直接影响方块电阻的大小;扩散炉内的压力扩散炉内的气压会影响扩散均匀性;1.4 典型工艺1.5 不同方阻磷浓度曲线分布图:1.6 工艺结果表面有一层磷硅玻璃;磷掺杂形成发射极;方块电阻大小由馆内温度和气体浓度决定;二、作业步骤:2.1 正常生产:2.1.1 激活石英舟,验证舟的ID,类型,状态和承载位置,如下图所示:2.1.2 选择炉管,石英舟的位置,承载模式和舟的状态,如下图所示:2.1.3 检验工艺选择及信息概要,如下图所示:2.2 特定生产:2.2.1 激活舟并定义硅片承载模式,如下图所示:2.2.2 检验舟的ID,类型,承载位置及状态:2.2.3 工艺选择及信息概要:2.3 结束特定作业:2.3.1 勾选’set boat to inactive after unloading ‘2.3.2 点击卸片按钮2.4 删除作业信息:勾选’delete load information of this boat ‘2.5 重新开始项目解决好J&R操作错误后的步骤:2.5.1 确认J&R与CMI上的错误信息;2.5.2 删除失败的作业项目;2.5.3 手动把舟移动到存储架2-7上;2.5.4 重新加载作业信息,设置舟当前的位置;2.5.5 重新开始自动运行;2.5.6 如果有其它作业项目即将结束,CMI会先完成,然后再重新开始原来重新加载的项目;三、记录分析及工艺编辑:3.1 记录分析:3.1.1 打开Protgraf 软件,如下图标所示:3.1.2 用Protgraf分析,点击如下图标:3.1.3 选择要分析的管号和时间段:3.1.4 选择需要列表输出或者图形显示的项目:3.1.5 记录分析3.1.6 重要事件记录:3.1.7 列表显示:3.1.8 事件显示:3.1.9 图形显示:3.2 工艺编辑:3.2.1 工艺调整:3.2.1.1打开程序,点击桌面CCC-RM图标3.2.1.2第二步:选择左上角第二个菜单栏,输入密码,60653.2.1.3打开工艺控制菜单后,在右边菜单栏内选定,需要调整的工艺号:3.2.1.4选定后,点击右边菜单栏下的“check out ”键,将工艺导出:3.2.1.5点击中间菜单栏下的“”,待更改工艺即出现以下界面的左栏,点击向右箭头,将工艺导导至修改栏,点击“Edit”,开始工艺修改:3.2.1.6工艺更改好后,点击“save”保存:3.2.1.7点击向右箭头,放回:3.2.1.8回到工艺界面,选定工艺,点击中间栏下部的“check in”,将工艺放回至程序库:3.2.2 复制工艺:在生产过程中,有可能出现工艺出错,无法修改,甚至无法调出的情况,可以将其他炉管同一系列工艺进行复制,然后修改,再将新复制的工艺倒回程序库即可。

扩散⼯艺培训扩散⼯艺培训⼀、扩散⽬的。

在P型衬底上扩散N型杂质形成PN结。

达到合适的掺杂浓度ρ/⽅块电阻R□即获得适合太阳能电池PN结需要的结深和扩散层⽅块电阻。

R□的定义:⼀个均匀导体的⽴⽅体电阻,长L,宽W,厚d R= ρ L / d W =(ρ/d) (L/W)此薄层的电阻与(L / W)成正⽐,⽐例系数为(ρ /d)。

这个⽐例系数表⽰:叫做⽅块电阻,⽤R□R□= ρ / dR = R□(L / W)L= W时R= R□,这时R□表⽰⼀个正⽅形薄层的电阻,与正⽅形边长⼤⼩⽆关。

单位Ω/□,⽅块电阻也称为薄层电阻Rs在太阳电池扩散⼯艺中,扩散层薄层电阻是反映扩散层质量是否符合设计要求的重要⼯艺指标之⼀。

制造⼀个PN结并不是把两块不同类型(P型和N型)的半导体接触在⼀起就能形成的。

必须使⼀块完整的半导体晶体的⼀部分是P型区域,另⼀部分是N 型区域。

也就是晶体内部形成P型和N型半导体接触。

⽬前绝⼤部分的电池⽚的基本成分是硅,在拉棒铸锭时均匀的掺⼊了B(硼),B原⼦最外层有三个电⼦,掺B的硅含有⼤量空⽳,所以太阳能电池基⽚中的多数载流⼦是空⽳,少数载流⼦是电⼦,是P型半导体.在扩散时扩⼊⼤量的P(磷),P原⼦最外层有五个电⼦,掺⼊⼤量P的基⽚由P型半导体变为N型导电体,多数载流⼦为电⼦,少数载流⼦为空⽳。

在P型区域和N型区域的交接区域,多数载流⼦相互吸引,漂移中和,最终在交接区域形成⼀个空间电荷区,内建电场区。

在内建电场区电场⽅向是由N 区指向P区。

当⼊射光照射到电池⽚时,能量⼤于硅禁带宽度的光⼦穿过减反射膜进⼊硅中,在N 区、耗尽区、P区激发出光⽣电⼦空⽳对。

光⽣电⼦空⽳对在耗尽区中产⽣后,⽴即被内建电场分离,光⽣电⼦被进⼊N区,光⽣空⽳则被推进P区。

光⽣电⼦空⽳对在N区产⽣以后,光⽣空⽳便向PN结边界扩散,⼀旦到达PN结边界,便⽴即受到内建电场作⽤,被电场⼒牵引做漂移运动,越过耗尽区进⼊P区,光⽣电⼦(多⼦)则被留在N区。