肾小球肾炎的常见发病机理

- 格式:docx

- 大小:14.78 KB

- 文档页数:1

肾内科学(医学高级):肾小球肾炎考试题1、单选关于肾小球肾炎的发病机制,目前认为关系最密切的是()A.免疫复合物损伤B.T淋巴细胞致敏C.机体免疫功能低D.抗体直接损伤E.B淋巴细胞致敏正确答案:A(江南博哥)2、单选?男性,25岁。

发热、咽痛2周后,尿蛋白++,红细胞15~20个/HP,血Cr180μmol/L,血清C3降低,肾活检符合急性肾小球肾炎。

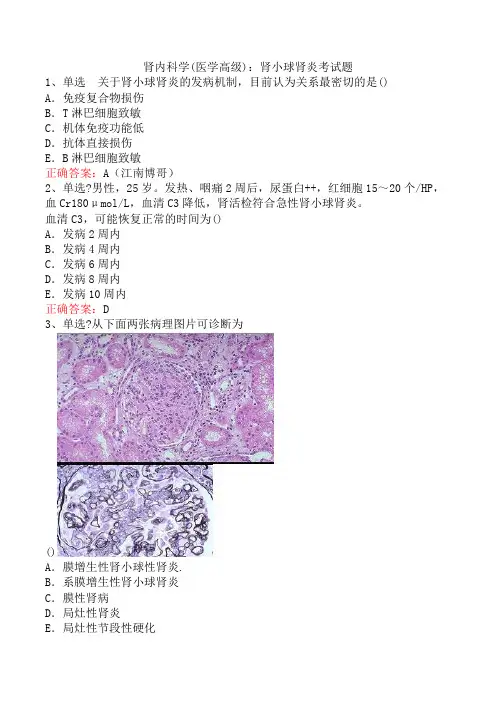

血清C3,可能恢复正常的时间为()A.发病2周内B.发病4周内C.发病6周内D.发病8周内E.发病10周内正确答案:D3、单选?从下面两张病理图片可诊断为()A.膜增生性肾小球性肾炎.B.系膜增生性肾小球肾炎C.膜性肾病D.局灶性肾炎E.局灶性节段性硬化正确答案:A4、配伍题患者男性,30岁,BP130/96mmHg,间断水肿2个月,尿检:尿蛋白(+),RBC5~6/HP,血BUN6.8mmol/L,选何种治疗()患者男性,36岁,间断水肿1个月伴少尿1周,BP160/86mmHg,尿检:尿蛋白(+++),RBC15~20/HP,血BUN12.8mmol/L,Cr365μmol/L,B超示左肾12cm×5cm×6cm,右肾11.8cm×5cm×6.7cm,应选何种治疗()患者女性,56岁,间断水肿1个月伴恶心.呕吐1周,BP160/86mmHg,尿检:尿蛋白(++),RBC4~7/HP,血BUN18.8mmol/L,Cr875μmol/L,B超示左肾9cm×4cm×4cm,右肾10.8cm×4cm×3.7cm,应选何种治疗()患者男性,23岁,间断水肿2个月伴咳嗽.咳痰3天,BP130/76mmHg,尿检:尿蛋白(+),RBC5~6/HP,血常规WBC12×10/L,BUN6.8mmol/L,Cr123μmol/L。

既往患肾病综合征经治疗尿蛋白已转阴,应首选何种治疗()患者男性,36岁,咳嗽、咯血伴少尿1周,BP160/86mmHg,尿检:尿蛋白(+++),RBC15~20/HP,血GBM(+),BUN12.8mmol/L,Cr565μmol/L,B超示左肾12cm×5cm×6cm,右肾11.8cm×5cm×6.7cm,何种治疗最重要()A.转换酶抑制剂+抗凝治疗B.血浆置换C.甲泼尼龙冲击D.血液透析E.抗生素正确答案:A,C,D,E,B5、问答?男,23岁,面色蜡黄1个月伴恶心、食欲不振,皮肤瘙痒,腰背酸痛而来院就诊,每日尿量约1000ml。

肾病内科肾小球肾炎与过敏反应的关系肾小球肾炎是一种常见的肾脏疾病,其发病机制复杂且多样化。

过敏反应作为机体免疫系统的一种反应,也在肾小球肾炎的发生和发展中起着一定的作用。

本文将探讨肾小球肾炎与过敏反应的关系,并从病理生理和临床表现两个方面进行论述。

一、病理生理方面的关系1. 免疫复合物相关性肾小球肾炎免疫复合物相关性肾小球肾炎是最常见的肾小球疾病类型之一,其病因主要与过敏反应相关。

当机体暴露在某些过敏原物质中后,免疫系统会产生相应的抗体,形成免疫复合物。

这些免疫复合物在血液中循环,并最终沉积在肾小球,引发炎症反应,导致肾小球损伤。

2. 过敏性紫癜肾炎过敏性紫癜肾炎是一种以皮肤紫癜和肾小球肾炎为特征的疾病,其病因与过敏反应密切相关。

机体在暴露于某些过敏原物质后,免疫系统出现异常反应,导致毛细血管炎症的发生。

这些炎症反应在皮肤和肾小球同时发生,引起皮肤紫癜和肾小球肾炎的症状。

二、临床表现方面的关系1. 过敏性损伤性小血管炎综合征过敏性损伤性小血管炎综合征是一种以肾小球肾炎为主要表现的多系统损害性疾病,其发病机制与过敏反应密切相关。

患者在过敏源刺激下,免疫系统会释放过多的炎症介质,导致全身多个器官受损,其中包括肾小球。

因此,过敏反应在该疾病的发展中起着重要的作用。

2. 过敏反应引发的肾小球损伤某些过敏原物质引起的过敏反应也会直接导致肾小球的损伤。

过敏原物质可通过激活免疫系统,释放炎症因子和细胞因子,进而引发炎症反应。

这些炎症反应在肾小球中发生,导致肾小球炎症和损伤,最终导致肾小球肾炎的发展。

综上所述,肾小球肾炎与过敏反应存在着密切的关系。

过敏反应作为机体免疫系统的一种反应,参与了肾小球肾炎的发生和发展过程。

病理生理上,免疫复合物相关性肾小球肾炎和过敏性紫癜肾炎是与过敏反应相关的肾小球疾病类型。

临床表现上,过敏性损伤性小血管炎综合征和过敏反应引发的肾小球损伤也与过敏反应密切相关。

因此,在肾小球肾炎的防治过程中,充分了解和重视过敏反应的作用,对于疾病的早期诊断、干预和治疗具有重要意义。

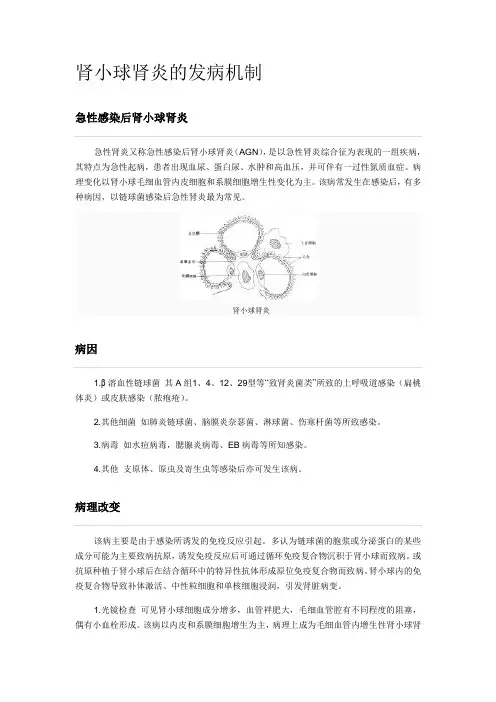

肾小球肾炎的发病机制急性感染后肾小球肾炎急性肾炎又称急性感染后肾小球肾炎(AGN),是以急性肾炎综合征为表现的一组疾病,其特点为急性起病,患者出现血尿、蛋白尿、水肿和高血压,并可伴有一过性氮质血症。

病理变化以肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞增生性变化为主。

该病常发生在感染后,有多种病因,以链球菌感染后急性肾炎最为常见。

肾小球肾炎病因1.β溶血性链球菌其A组1、4、12、29型等“致肾炎菌类”所致的上呼吸道感染(扁桃体炎)或皮肤感染(脓疱疮)。

2.其他细菌如肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、淋球菌、伤寒杆菌等所致感染。

3.病毒如水痘病毒,腮腺炎病毒、EB病毒等所知感染。

4.其他支原体、原虫及寄生虫等感染后亦可发生该病。

病理改变该病主要是由于感染所诱发的免疫反应引起。

多认为链球菌的胞浆或分泌蛋白的某些成分可能为主要致病抗原,诱发免疫反应后可通过循环免疫复合物沉积于肾小球而致病。

或抗原种植于肾小球后在结合循环中的特异性抗体形成原位免疫复合物而致病。

肾小球内的免疫复合物导致补体激活、中性粒细胞和单核细胞浸润,引发肾脏病变。

1.光镜检查可见肾小球细胞成分增多,血管袢肥大,毛细血管腔有不同程度的阻塞,偶有小血栓形成。

该病以内皮和系膜细胞增生为主,病理上成为毛细血管内增生性肾小球肾炎。

部分患者以渗出性病变为主。

病变严重的患者可见毛细血管袢断裂,形成小血栓。

增生渗出的差别程度很大,轻的病变仅有系膜细胞增生,重者内皮细胞增生,阻塞毛细血管袢,更严重者可形成新月体。

肾小管改变不明显,可有肾间质水肿,中性粒细胞、单核细胞浸润。

2、免疫荧光检查可见IgG、补体C3为主的颗粒状物质沉积在毛细血管袢及系膜区。

肾脏小血管及肾小管很少见免疫沉积物。

3.电镜检查可见上皮下电子致密物形成驼峰及膜内沉积,驼峰为不规则的团块状沉积,与起病8周后逐渐淡化形成透亮区。

临床表现1.急性肾炎多见于儿童,男性多于女性。

通常于前驱感染后1--3周发病,病程平均为10天,少数患者可短于一周,也有长达3--4周。

急性肾小球肾炎【概念】1.简称急性肾炎(AGN)2.是由免疫介导的,主要临床表现为急性肾炎综合征的一组疾病。

3.急性起病4.出现血尿、蛋白尿、水肿及高血压5.可伴有一过性氮质血症。

【生理结构】分为过滤膜和系膜;过滤膜肾小球过滤膜从内到外有三层结构:内层为内皮细胞层,为附着在肾小球基底膜内的扁平细胞,上有无数孔径大小不等的小孔,小孔有一层极薄的隔膜;中层为肾小球基膜,电镜下从内到外分为三层,即内疏松层、致密层及外疏松层,为控制滤过分子大小的主要部分:外层为上皮细胞层,上皮细胞又称足细胞,其不规则突起称足突,其间有许多狭小间隙,血液经滤膜过滤后,滤液入肾小球囊。

在正常情况下,血液中绝大部分蛋白质不能滤过而保留于血液中,仅小分子物质如尿素、葡萄糖、电解质及某些小分子蛋白能滤过。

系膜系膜由系膜细胞及系膜基质组成,为肾小球毛细血管丛小叶间的轴心组织,并与毛细血管的内皮直接相邻,起到肾小球内毛细血管间的支持作用。

系膜细胞有多种功能,该细胞中存在收缩性纤维丝,通过刺激纤维丝收缩,调节肾小球毛细血管表面积,从而对肾小球血流量有所控制。

系膜细胞能维护邻近基膜及对肾小球毛细血管起支架作用。

在某些中毒及疾病发生时,该细胞可溶解,肾小球结构即被破坏,功能也丧失。

系膜细胞有吞噬及清除异物的能力,如免疫复合物、异常蛋白质及其他颗粒。

【病理肉眼观】1、肾脏肿大,肾脏的各径线均增大尤以厚径为明显,使肾脏外形隆突,饱满,球形急性肾小球肾炎发展。

2、肾脏被膜显示不清,轮廓界限不清晰,边缘模糊。

3、肾实质增厚,回声弥漫增强,光点模糊,似云雾遮盖,肾皮质与肾髓质无区分,肾窦回声相对淡化,甚至整个断面内容浑然一体,正常肾结构无从显示。

【病理镜下观】急性肾小球肾炎包括:弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎、弥漫性新月体性肾小球肾炎、弥漫性膜性肾小球肾炎、弥漫性硬化性肾小球肾炎(一)弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎病理变化病变为弥漫性,累及双侧肾脏大多数肾小球。

慢性肾小球肾炎的病因病理及中西医治疗方法【概述】慢性肾小球肾炎是由多种病因引起,通过不同的发病机理、具有不同病理改变、原发于肾小球的一组疾病。

其临床特点为病程长(超过1年),多为缓慢进行性。

尿常规检查、沉渣检查常可见红细胞,除蛋白外,大多数患者有不同程度的高血压及肾功能损害。

本病是内科常见病、多发病,本病可以发生于不同年龄,以青壮年为多见。

虽然急性肾炎可以发展成慢性肾炎,但大多数慢性肾炎并非由急性肾炎转变而来,而是一开始就是慢性肾炎的过程。

临床表现多种多样,有的毫无症状,有的可有明显水肿、尿检异常(蛋白尿、血尿及管型尿)和高血压等症状,有的甚至出现尿毒症才被发现。

本病预后较差,因此应早期诊断,积极治疗。

根据本病的临床表现,似属于中医“水肿”、“虚劳”、“腰痛”、“血尿”等范畴。

【病因病理】一、西医病因病理(一)病因及发病机理 大多数慢性肾炎的病因不清楚。

急性链球菌感染后肾炎迁延不愈,病程在1年以上,可转入慢性肾炎。

但大部分慢性肾炎并非由急性肾炎迁延而致,其他细菌及病毒感染亦可引起慢性肾炎。

慢性肾炎大部分是免疫复合物疾病,可由循环内可溶性免疫复合物沉积于肾小球,或由肾小球原位的抗原(内源或外源)与抗体形成而激活补体,引起组织损伤。

也可不通过免疫复合物,而由沉积于小球局部的细菌毒素,代谢产物等通过“旁路系统”激活补体,从而引起一系列的炎症反应而导致肾炎继局部免疫反应之后,非免疫介导的肾脏损害在慢性肾炎的发生与发展中亦可能起很重要的作用。

根据目前研究结果提示:①肾小球病变能引起肾内动脉硬化,加重肾实质缺血性损害。

②肾血流动力学代偿性改变引起肾小球损害③肾性高血压可引起肾小球结构和功能的改变。

④肾小球系膜的超负荷状态可引起系膜区(基层及细胞增殖,终至硬化。

(二)病理改变 慢性肾炎的病变是两肾弥漫性的肾小球病变,长期持续进展及反复发作,必然使肾小管和肾间质出现继发病变,引起肾皮质变薄而髓质变化不显。

由于慢性肾炎只不过是临床表现相似的一组肾小球疾病,而病因和发病机制不尽相同,所以在不同的发展阶有不同的表现。

引起急进性肾⼩球肾炎的疾病主要分为3类:①原发性急进性肾⼩球肾炎;②继发于全⾝性疾病的急进性肾⼩球肾炎,如系统性红斑狼疮等;③原发性肾⼩球疾病基础上形成的新⽉体性肾⼩球肾炎,如膜增⽣性肾⼩球肾炎。

本节主要讨论原发性急进性肾⼩球肾炎。

根据免疫病理的检查结果,急进性肾⼩球肾炎⼜可分为3型:①I型:抗肾⼩球基底膜型RPGN,抗肾⼩球基底膜抗体沿肾⼩球基底膜呈线样沉积;②Ⅱ型:免疫复合物型RPGN,可见免疫复合物沿基底膜呈"颗粒状"沉积;③Ⅲ型:⾮免疫复合物型RPGN.⾮免疫复合物型RPGN通常是系统性⾎管炎的肾脏表现,⼤部分患者⾎循环中ANCA阳性。

⾮免疫复合物型RPGN是成⼈,尤其是⽼年患者中最为常见的类型。

也有学者根据患者⾎清ANCA检测的结果将RPGN分为5型,即Ⅳ型:ANCA阳性的原Ⅰ型RPGN(约占⼯型RPGN的30%);V型:ANCA阴性的原Ⅲ型RPGN(约占Ⅲ型RPGN的20%—50%)。

急性肾小球肾炎【概述】急性肾小球肾炎(acute glomerulonephritis)常简称急性肾炎。

广义上系指一组病因及发病机理不一,但临床上表现为急性起病,以血尿、蛋白尿、水肿、高血压和肾小球滤过率下降为特点的肾小球疾病,故也常称为急性肾炎综合征(acute nephritic syndrome)。

临床上绝大多数属急性链球菌感染后肾小球肾炎(acute poststreptococcal glomerulonephritis)。

本症是小儿时期最常见的一种肾脏病。

年龄以3~8岁多见,2岁以下罕见。

男女比例约为2∶1。

【诊断】典型急性肾炎不难诊断。

链球菌感染后,经1~3周无症状间歇期,出现水肿、高血压、血尿(可伴不同程度蛋白尿),再加以血补体C3的动态变化即可明确诊断。

1.发病前1~4 周多有上呼吸道感染、扁桃体炎、猩红热或皮肤化脓等链球菌感染史。

2.浮肿。

3.少尿与血尿。

4.高血压。

5.严重病例,可出现如下并发症:①循环充血及心力衰竭;②合并高血压脑病;③急性肾功能衰竭。

6.实验室检查①尿常规以红细胞为主,可有轻或中度的蛋白或颗粒管型。

②血尿素氮在少尿期可暂时升高。

③血沉在急性期增快。

抗“O”效价增高,多数在1:400 以上。

④血清补体C3测定在发病>2 周明显下降,1~2 月恢复正常。

【诊断标准】1、肾脏肿大,肾脏的各径线均增大尤以厚径为明显,使肾脏外形隆突,饱满,球形发展。

2、肾脏被膜显示不清,轮廓界限不清晰,边缘模糊。

3、肾实质增厚,回声弥漫增强,光点模糊,似云雾遮盖,肾皮质与肾髓质无区分,肾窦回声相对淡化,甚至整个断面内容浑然一体,正常肾结构无从显示。

4、急性肾小球肾炎的不同病理变化,虽互有差异,使声像图的表现也有所差别,如外形状态的程度、被膜模糊的程度、肾皮髓质区别的清晰程度,肾窦回声状态的程度等相互差别。

但是整体的炎症病变的特征是一致的。

【治疗措施】目前尚科学家直接针对肾小球免疫病理过程的特异性治疗。

肾小球肾炎的常见发病机理

肾小球肾炎的三大发病机理。

肾小球肾炎是肾病疾病的一种,经常引起肾功能衰竭。

肾炎肾病一般早期症状不明显,到了晚期肾功能衰竭,危害病人的生命。

肾小球肾炎分为原发性和继发性两种,下面我们听听专家是如何介绍的,原发性肾小球肾炎的发病机理。

肾小球肾炎的三大发病机理,专家给出如下解释:

1、免疫复合物沉积在肾小球上皮细胞:

上皮细胞受到损伤,其表面的C3b受体会进一步诱使大量免疫复合物沉积至上皮下,导致膜型肾病的产生。

如果光学显微镜下仅有肾小球上皮细胞肿胀,电子显微镜下可见上皮细胞足突广泛融合变平,则为微小病变肾病,绝大多数病例预后良好。

2、免疫复合物沉积在肾小球系膜区:

大量的免疫复合物沉积肾小球系膜区,吸引炎性介质浸润,产生炎性反应。

导致肾脏系膜细胞损伤,使系膜细胞增殖、收缩。

系膜细胞增生、系膜基质增多,这就是系膜增生性肾小球肾炎,此时如果再有内皮细胞的增生,就是毛细血管内增生性肾小球肾炎。

随着细胞分泌的介质、基质增多,毛细血管管腔狭窄,造成缺血缺氧,同时系膜细胞在炎性介质与基质的作用下表型转化为肌成纤维细胞,大量细胞外基质产生,病情恶化,肾脏纤维化进展;系膜细胞收缩,导致滤过面积较少,滤过的分数降低,基底膜受到损伤,通透性增加,有用物质漏出;再有系膜细胞的吞噬功能下降,使得免疫功能下降,大分子物质不能被吞噬,大量堆积最终使得系膜细胞表型转化为肌成纤维细胞,分泌不易被降解的ECM,健康肾脏功能的细胞逐步丧失。

总之,受损的系膜细胞在肾脏纤维化中占据了中心位置。

随着损伤细胞的扩大和蔓延,肾脏的健康肾单位愈少,肾脏纤维化逐步进展。

3、免疫复合物沉积在肾小球内皮下:

正常健康的肾小球内皮细胞有其正常的功能,当内皮细胞受到损伤,结构发生变化,功能也相应的产生变化。

受损后的内皮细胞抗凝活性下降,促进了血小板的粘附与聚集,导致肾小球毛细血管微血栓形成,局部缺血缺氧;再者由于受损,NO(一氧化氮)、PGI2(前列环素)等血管扩张因子减少,分泌的血管紧张素增加,导致血管收缩,产生肾内高压;此外,受损后电荷滤过屏障产生障碍,基底膜受伤通透性增加。

内皮细胞受损后的三种结果交互作用,进一步导致肾脏局部微循环障碍,部分肾小球硬化,并出现血尿、蛋白尿等临床表现。

研究表明,肾小球肾炎患者发病的机制有很多,主要为抗原抗体反应引起的变态反应。

由于各类感染以及药物等,抗原抗体结合形成免疫复合物,根据自身不同的体积以及所携带电荷的影响沉积在肾脏不同的固有细胞区域,分别沉积在内皮下、系膜区、上皮下位置,免疫复合物不断的沉积,对肾脏不同的固有细胞形成损伤。

根据肾脏病变的性质、部位以及范围,分为不同的病理类型,微小病变肾病,膜性肾小球肾炎、新月体性肾小球肾炎等。

肾小球肾炎的三大发病机理。

肾小球肾炎发病机理很多,大多数都是由肾小球肾病疾病演变而来,常规检查时肾病病人会有很多检查,主要表现特征是面色苍白、乏力、生长发育迟缓等就诊,确诊时常已伴有不同程度的肾功能不全。

希望大家能够注意多多预防肾病疾病,做好肾小球肾炎的预防与治疗工作。