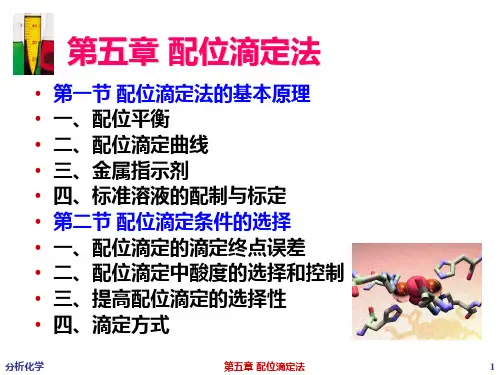

第五章_配位滴定法(人卫版分析化学)

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:4

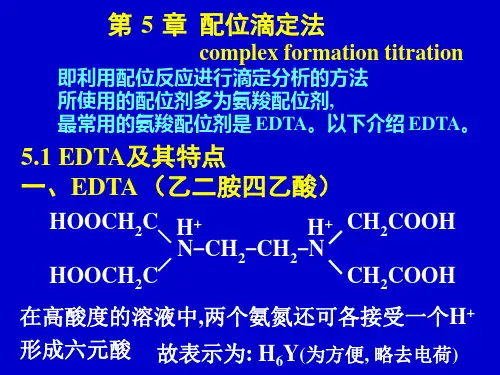

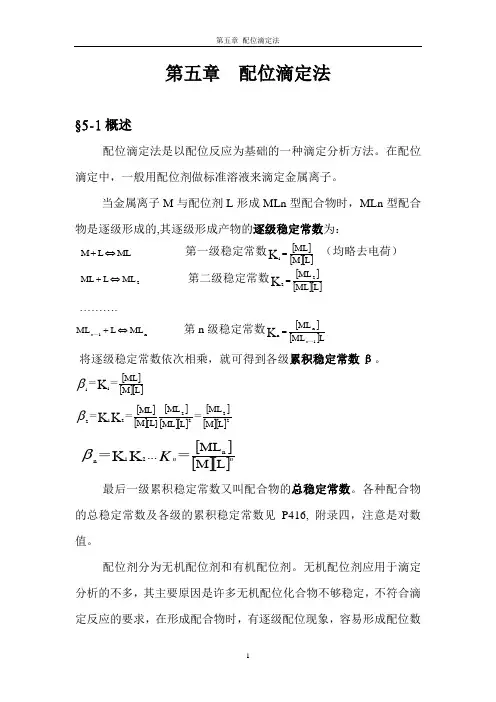

第五章 配位滴定法§5-1概述配位滴定法是以配位反应为基础的一种滴定分析方法。

在配位滴定中,一般用配位剂做标准溶液来滴定金属离子。

当金属离子M 与配位剂L 形成MLn 型配合物时,MLn 型配合物是逐级形成的,其逐级形成产物的逐级稳定常数为:ML L M ⇔+第一级稳定常数[][][]L M ML K 1= (均略去电荷)2ML L ML ⇔+第二级稳定常数[][][]L ML ML 22K =……….n 1ML L ML ⇔+-n第n 级稳定常数[][]LML ML 1n n K -n =将逐级稳定常数依次相乘,就可得到各级累积稳定常数β。

[][][]L M ML K 11==β[][][][][][][][]2222212L M ML L ML ML [L]M ML K K ===β[][][]nn K L M ML ...n21nK K ==β最后一级累积稳定常数又叫配合物的总稳定常数。

各种配合物的总稳定常数及各级的累积稳定常数见P416, 附录四,注意是对数值。

配位剂分为无机配位剂和有机配位剂。

无机配位剂应用于滴定分析的不多,其主要原因是许多无机配位化合物不够稳定,不符合滴定反应的要求,在形成配合物时,有逐级配位现象,容易形成配位数不同的配合物,无法定量计算。

例如:Cu 2+与NH 3形成的配合物,存在[Cu(NH 3)2]2+、[Cu(NH 3)3]2+、[Cu(NH 3)3]2+、[Cu(NH 3)4]2+等几种配合物,因而无机配位剂的应用受到了限制。

有机配位剂在分析化学中应用非常广泛,特别是氨羧类配位剂,与金属离子形成稳定的、而且组成一定的配合物,是目前配位滴定中应用最多的配位剂。

氨羧配位剂大部分含有氨基二乙酸基团: CH 2COOH NCH 2COOH其中氨氮和羧氧是具有很强配位能力的原子,它们能与多数金属离子形成稳定的配合物。

其中最主要应用最广泛的是乙二胺四乙酸,简称EDTA 。

分析化学各章节习题(含答案)第一章误差与数据处理1-1 下列说法中,哪些是正确的?(1)做平行测定的目的是减小系统误差对测定结果的影响。

(2)随机误差影响精密度,对准确度无影响。

(3)测定结果精密度高,准确度不一定高。

(4)只要多做几次平行测定,就可避免随机误差对测定结果的影响。

1-2 下列情况,将造成哪类误差?如何改进?(1)天平两臂不等长(2)测定天然水硬度时,所用蒸馏水中含Ca2+。

1-3 填空(1)若只作两次平行测定,则精密度应用表示。

(2)对照试验的目的是,空白试验的目的是。

(3)F检验的目的是。

(4)为检验测定结果与标准值间是否存在显著性差异,应用检验。

(5)对一样品做六次平行测定,已知d1~d5分别为0、+0.0003、-0.0002、-0.0001、+0.0002,则d6为。

1-4 用氧化还原滴定法测定纯品FeSO4·7H2O中铁的质量分数,4次平行测定结果分别为20.10%,20.03%,20.04%,20.05%。

计算测定结果的平均值、绝对误差、相对误差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差及变异系数。

1-5 有一铜矿样品,w(Cu) 经过两次平行测定,分别为24.87%和24.93%,而实际w(Cu)为25.05%,计算分析结果的相对误差和相对相差。

1-6 某试样5次测定结果为:12.42%,12.34%,12.38%,12.33%,12.47%。

用Q值检验法和4检验法分别判断数据12.47%是否应舍弃?(P = 0.95)1-7 某分析人员测定试样中Cl的质量分数,结果如下:21.64%,21.62%,21.66%,21.58%。

已知标准值为21.42%,问置信度为0.95时,分析结果中是否存在系统误差?1-8 在不同温度下测定某试样的结果如下:10℃::96.5%,95.8%,97.1%,96.0%37℃:94.2%,93.0%,95.0%,93.0%,94.5%试比较两组数据是否有显著性差异?(P = 0.95)温度对测定是否有影响?11-9某试样中待测组分的质量分数经4次测定,结果为30.49%,30.52%,30.60%,30.12%。

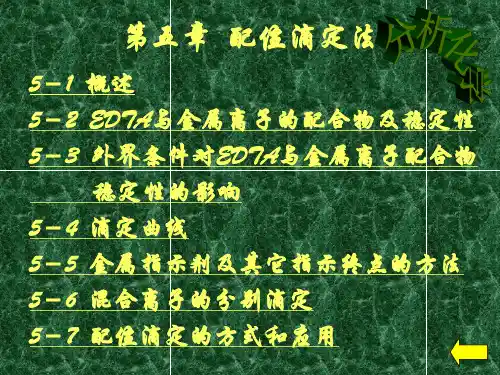

第五章配位滴定法1.基本概念稳定常数:为一定温度时金属离子与EDTA配合物的形成常数,以KMY表示,此值越大,配合物越稳定。

逐级稳定常数和累积稳定常数:逐级稳定常数是指金属离子与其它配位剂L逐级形成MLn型配位化合物的各级形成常数。

将逐级稳定常数相乘,得到累积稳定常数。

副反应系数:表示各种型体的总浓度与能参加主反应的平衡浓度之比。

它是分布系数的倒数。

配位剂的副反应系数主要表现为酸效应系数αY(H)和共存离子效应αY(N)系数。

金属离子的副反应系数以αM表示,主要是溶液中除EDTA外的其他配位剂和羟基的影响。

金属指示剂:一种能与金属离子生成有色配合物的有机染料显色剂,来指示滴定过程中金属离子浓度的变化。

金属指示剂必须具备的条件:金属指示剂与金属离子生成的配合物颜色应与指示剂本身的颜色有明显区别。

金属指示剂与金属配合物(MIn)的稳定性应比金属-EDTA配合物(MY)的稳定性低。

一般要求K MY'>K MIn'>102。

最高酸度:在配位滴定的条件下,溶液酸度的最高限度。

最低酸度:金属离子发生水解的酸度。

封闭现象:某些金属离子与指示剂生成极稳定的配合物,过量的EDTA不能将其从MIn中夺取出来,以致于在计量点附近指示剂也不变色或变色不敏锐的现象。

2.基本原理(1)配位滴定法:EDTA与大多数金属离子能形成稳定配位化合物,此类配合物不仅稳定性高,且反应速度快,一般情况下,其配位比为1:1,配合物多为无色。

所以目前常用的配位滴定法就是EDTA滴定,常被用于金属离子的定量分析。

(2)准确滴定的条件:在配位滴定中,若化学计量点和指示剂的变色点ΔpM'=±0.2,将lgC×K MY'≥6 或C×K MY'≥106作为能进行准确滴定的条件,此时的终点误差在0.1%左右。

(3)酸度的控制:在配位滴定中,由于酸度对金属离子、EDTA和指示剂都可能产生影响,所以必须控制溶液的酸度,需要考虑的有:满足条件稳定常数38时的最高酸度;金属离子水解最低酸度;指示剂所处的最佳酸度等。

第五章配位滴定法1.基本概念稳定常数:为一定温度时金属离子与EDTA配合物的形成常数,以KMY表示,此值越大,配合物越稳定。

逐级稳定常数和累积稳定常数:逐级稳定常数是指金属离子与其它配位剂L逐级形成MLn型配位化合物的各级形成常数。

将逐级稳定常数相乘,得到累积稳定常数。

副反应系数:表示各种型体的总浓度与能参加主反应的平衡浓度之比。

它是分布系数的倒数。

配位剂的副反应系数主要表现为酸效应系数αY(H)和共存离子效应αY(N)系数。

金属离子的副反应系数以αM表示,主要是溶液中除EDTA外的其他配位剂和羟基的影响。

金属指示剂:一种能与金属离子生成有色配合物的有机染料显色剂,来指示滴定过程中金属离子浓度的变化。

金属指示剂必须具备的条件:金属指示剂与金属离子生成的配合物颜色应与指示剂本身的颜色有明显区别。

金属指示剂与金属配合物(MIn)的稳定性应比金属-EDTA配合物(MY)的稳定性低。

一般要求K MY'>K MIn'>102。

最高酸度:在配位滴定的条件下,溶液酸度的最高限度。

最低酸度:金属离子发生水解的酸度。

封闭现象:某些金属离子与指示剂生成极稳定的配合物,过量的EDTA不能将其从MIn中夺取出来,以致于在计量点附近指示剂也不变色或变色不敏锐的现象。

2.基本原理(1)配位滴定法:EDTA与大多数金属离子能形成稳定配位化合物,此类配合物不仅稳定性高,且反应速度快,一般情况下,其配位比为1:1,配合物多为无色。

所以目前常用的配位滴定法就是EDTA滴定,常被用于金属离子的定量分析。

(2)准确滴定的条件:在配位滴定中,若化学计量点和指示剂的变色点ΔpM'=±0.2,将lgC×K MY'≥6 或C×K MY'≥106作为能进行准确滴定的条件,此时的终点误差在0.1%左右。

(3)酸度的控制:在配位滴定中,由于酸度对金属离子、EDTA和指示剂都可能产生影响,所以必须控制溶液的酸度,需要考虑的有:满足条件稳定常数38时的最高酸度;金属离子水解最低酸度;指示剂所处的最佳酸度等。

(4)选择滴定的条件:当有干扰离子N共存时,应满足ΔlgCK'=lgC M K MY'-lgC N K MY'≥5(TE%=0.3,混合离子选择滴定允许的误差可稍大)。

可采用控制酸度和使用掩蔽剂等手段来实现选择性滴定的目的。

(5)配位滴定中常用的掩蔽方法:配位掩蔽法、沉淀掩蔽法和氧化还原掩蔽法。

(6)配位滴定法能直接或间接测定大多数的金属离子,所采用的方式有直接滴定法、返滴定法、置换滴定法和间接滴定法。

只要配位反应符合滴定分析的要求,应尽量采用直接滴定法。

若无法满足直接滴定的要求或存在封闭现象等可灵活应用返滴定法、置换滴定法和间接滴定法。

3.基本计算(1)条件稳定常数:lgK MY'=lgK MY-lgαM - lgαY+ lgαMY(2)滴定曲线上的pM':(3)化学计量点的pM':pM'=0.5×(pCM SP + lgK MY')(4)终点时的pM'(即指示剂的颜色转变点,以pMt表示):pMt = lgKMIn - lgαIn(H)(5)Ringbom误差公式:1.计算pH=2时,EDTA的酸效应系数。

解:pH=2时,[H+]=10-2mol/L。

= 1+ 108.26+1012.42+1013.09+1013.09+1012.69+1011.59= 3.25×1013lgαY(H) = 13.51本题若采用EDTA的累积质子化常数计算,则公式就和金属离子的副反应系数的公式相一致:αY(H) = 1+β1H[H+]+β2H[H+]2+β3H[H+]3+β4H[H+]4+β5H[H+]5+β6H[H+]6,质子化常数是离解常数的倒数,累积质子化常数可由逐级质子化常数求得。

2.在pH6.0的溶液中,含有浓度均为0.010mol/L的EDTA、Ca2+和Zn2+。

计算αY(Ca)和αY值。

解:因为是计算αY(Ca)和αY值,所以将Zn2+与Y视作主反应,Ca2+作为共存离子,根据题意滴定是在pH6的溶液中进行,因此,总的副反应包括酸效应和共存离子效应。

查表得:K CaY = 10.69,pH6时,αY(H) = 104.65。

所以:αY(Ca)=1+K CaY[Ca2+] = 1+1010.69×0.010 = 108.69αY=αY(H)+ αY(Ca) = 104.65 +108.69≈108.693.在0.10mol/L的AlF溶液中,游离F-的浓度为0.010mol/L。

求溶液中游离Al3+的浓度,并指出溶液中配合物的主要存在形式。

解:αAl(F)= 1 + β1[F-] + β2[F-]2+ β3[F-]3+β4[F-]4+β5[F-]5+ β6[F-]6= 1+1.4×106×0.010+1.4×1011×(0.010)2+ 1.0×1015×(0.010)3+ 5.6×1017×(0.010)4+ 2.3 ×1019×(0.010)5 +6.9×1019 ×(0.010)6= 1+1.4 ×104 + 1.4×107 + 1.0 ×109 + 5.6 ×109+2.3 ×109 + 6.9 ×107=8.9×109所以比较αAl(F)计算式中右边各项的数值,可知配合物的主要存在形式有AlF3、AlF4-和AlF52-。

4.在0.010mol/L锌氨溶液中,若游离氨的浓度为0.10mol/L,计算pH10和pH12时锌离子的总副反应系数。

解:因溶液酸度较低(pH10或12),将引起金属离子水解,可视作羟基配位效应。

若溶液中有两种或两种以上配合剂同时对金属离子M产生副反应,则其影响应以M的总副反应系数αM表示:αM=αM(L1)+ αM(L2)+……+ (1-P)pH10时,αZn(NH3)=1 + β1[NH3] + β2[NH3]2+β3[NH3]3+β4[NH3]4=1+102.37×0.10+104.81×(0.10)2+107.31×(0.10)3+109.46×(0.10)4= 105.49查表可得:αZn(OH)2=102.4αZn(NH3)>>αZn(OH)2所以αZn(OH)2可略αZn= αZn(NH3)+ αZn(OH)2-1 αZn(NH3)=105.49pH12时,查表可得:αZn(OH)2=108.5αZn(OH)2>> αZn(NH3)所以αZn(NH3)可略αZn= αZn(NH3)+ αZn(OH)2-1αZn(NH3)=108.55.用EDTA溶液(2.0×10 -2mol/L)滴定相同浓度的Cu2+,若溶液pH为10,游离氨浓度为0.20mol/L,计算化学计量点时的pCu'。

解:化学计量点时,C SP =(1/2)×2.0×10 -2=1.0×10-2(mol/L) pCu(SP) =2.00[NH3]sp =(1/2)×0.20= 0.10(mol/L)αCu(NH3)=1 + β1[NH3] + β2[NH3]2+β3[NH3]3+β4[NH3]4=1+104.13×0.10+107.61×0.102 +1010.48×0.103+1012.59× 0.104≈109.26pH10时αCu(OH)2 = 101.7<<109.26, lgαY(H) =0.45所以αCu(OH)2可以忽略,αCu≈109.26所以lgK'CuY= lgK CuY–lgαY(H)–lgαCu = 18.7–0.45–9.26=8.99pCu'=(pC Cu(sp)+lgK'CuY)/2 =(2.00+8.99)/2=5.506.在pH5.0时用2×10-4mol/LEDTA滴定同浓度得Pb2+,以二甲酚橙为指示剂。

(1)以HAc-NaAc缓冲溶液控制酸度,[HAc]=0.2mol/L,[Ac-] = 0.4mol/L;(2)以六次亚甲基四胺缓冲溶液控制酸度。

已知乙酸铅配合物的β1=101.9,β2=103.3;(CH2)6N4基本不与Pb2+配位。

计算终点误差。

解:pH5.0时查表可得二甲酚橙指示剂的颜色转变点pPb t = 7.0(1)在HAc-NaAc缓冲溶液中终点时[Ac-] = 0.4/2= 10-0.7(mol/L)αPb(Ac)=1 + β1[Ac-] + β2[Ac-]2 = 1+101.9×10-0.7+103.3×(10-0.7)2≈102.0此时指示剂的颜色转变点pPb t=7.0-2.0 =5.0lgK'PbY= lgK PbY-lgαPb(Ac)-lgαY(H) = 18.30-2.0-6.45 = 9.85计量点时:pPb sp = (pC Pb(SP)+ lgK'PbY)/2=( 4 + 9.85 )/2=6.93ΔpM'= pPb'ep - pPb'sp =5.0-6.93 = -1.9(2) 在(CH2)6N4溶液中lgαY(H)=6.45lgK'PbY= lgK PbY-lgαY(H)=18.30-6.45=11.85化学计量点pPb sp=(pC Pb(SP)+lgK'PbY)/2=(4.0 + 11.85 ) /2=7.92ΔpM'= pPb'ep - pPb'sp=7.0-7.92=-0.927.浓度均为0.02mol/L的Zn2+、Cd2+溶液,加入KI掩蔽Cd2+、若[I-]ep= 1.0mol/L,在pH5.0时,以二甲酚橙为指示剂,用0.02mol/LEDTA滴定Zn2+,Cd2+干扰测定吗?为什么?解:查表可得如下数据:lgK CdY = 16.40,lgK ZnY = 16.50,pH5.0时,pCd t = 4.5,lgαY(H) = 6.45,pZn t = 4.8,Cd2+与I-的配合物的lgβ1~lgβ4分别为2.4、3.4、5.0、6.15。

αCd(I)=1 + β1[I-] + β2[I-]2+β3[I-]3+β4[I-]4 = 1+102.4×1.0 +103.4×1.02+105.0×1.03+106.15×1.04 = 106.18因此至Zn2+终点时,而欲使二甲酚橙变色,需[Cd2+]sp=10-4.5 mol/L,可见[Cd2+]ep <<[Cd2+]sp,由于掩蔽剂I-的作用,溶液中游离Cd2+的浓度降低十分显著,以至于不能使二甲酚橙显色,因而不产生干扰。