大地构造基本学说

- 格式:ppt

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:51

大地构造学基础及中国区域构造概要1、大地构造学:是研究地壳和岩石圈中地质构造的发生、发展、演化及其运动规律的科学。

2、岩石圈(构造圈):包括地壳和上地幔顶部的刚性顶盖,厚50-150km。

3、软流圈:岩石圈底部到700km深度左右,容易蠕动变形而能缓慢流动的区域。

是产生岩石圈运动的主要场所,包括水平运动和垂直运动。

4、中间圈:软流圈以下的上地幔和下地幔。

5、大地构造学说国际上:经典大地构造假说:隆起说;收缩说;深层分异说;膨胀说;地槽-地台学说;板块构造说;地体构造。

中国:地质力学(李四光院士1965,1:400万中国大地构造图及说明书《中国主要构造体系》);断块构造说(张文佑1950,1:400万中国及邻国边境大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);多旋回说(黄汲清1950,1:300万中国大地构造图及说明书《中国大地构造基本特征》);地洼说(陈国达院士1960,1:400万中国大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);波浪状镶嵌构造说(张伯声院士1970,1:1000万中国大地构造图及说明书《中国地壳的波浪桩镶嵌构造》)6、板块构造-新全球构造理论国外:魏格纳大陆漂移;霍姆斯地幔对流-热对流理论;赫斯大洋中脊;狄茨、瓦因、马修斯洋底扩张;柯克斯地磁年表;威尔逊转换断层和威尔逊旋回;勒皮雄岩石圈板块划分。

中国:尹赞勋引入,研究先驱李春昱、郭令智、常承发、王鸿祯、朱夏。

7、地槽-地台说地槽概念是美国的霍尔研究阿巴拉契亚山与中部平原时发现(1859)、丹纳定义。

定义:地壳上具有强烈活动的狭窄长条状地带,早期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成巨大的山系。

与地台相对立,时间上一般指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

基本观点:地壳运动主要受垂直运动控制,水平运动时次要的,地壳运动的动力源是地球内部物质的重力分异作用,物质受热变轻向上流动造成地表上升隆起,物质冷却变重下沉则造成地表下降凹陷。

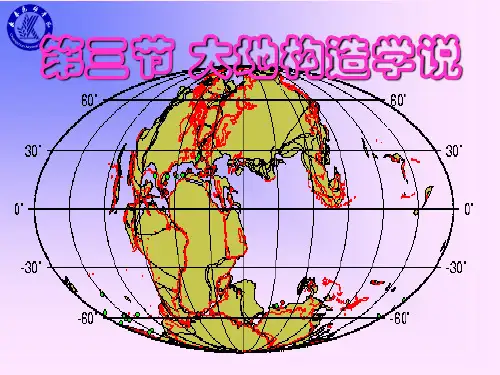

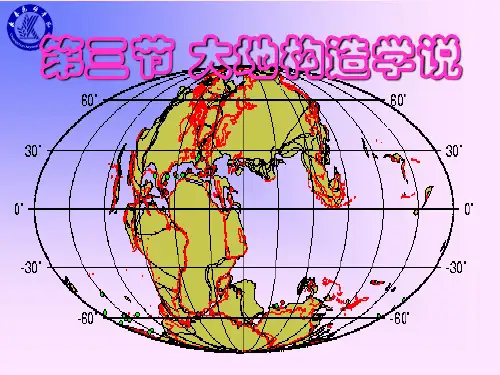

第三节大地构造学说大地构造学说又称地壳运动学说,是地质科学的重要理论。

其内容主要是研究地质构造的分布规律,地壳运动发生的时间、运动方式和规模,以及地壳运动的起因和动力来源。

直到现在还没有一个学说能全面完整地解释各种问题,因而可以说各家提出的多还是一些假说。

有关地壳运动及其成因的假说很多,我们主要介绍几种:(一)大陆漂移学说大陆漂移学说的提出最初主要建立在大西洋两岸地形有较好的拼合关系这个基础上,注意到这种拼接关系的可追逆到很久以前。

1620年法(培根)提出非洲与南美边界有拼合的可能(未解释)。

1858 年Ssder(斯奈德)《地球及其演化》一书中指出欧洲与北美也可以拼合在一起,并且两岸煤系地层连续。

1910美Talor(泰勒)也提出可以拼合。

这些文章注意到了两岸拼合现象,说明大陆曾可能连在一起而后又分开,但长时期内无人深入研究,没有提出一个系统的理论,直到1912年,德.魏格纳(Alfred Wegener),不仅指出两岸拼合关系,较系统的提出了“大陆漂移”学说。

1915年,Wegener的第一部论述大陆漂移理论的书《海陆的起源》问世,书中具体论述了有关大陆漂移的时间、漂移前后情况,漂移的机制,并列举了一些证据。

尽管漂移机制等后人提出了疑问,但应该说大陆漂移学说已成为了较系统的理论。

因此一般认为Wegener是大陆漂移说的创始人。

魏格纳简介1880年11月l日出生于德国柏林,喜欢幻想和冒险。

1905年,魏格纳获得了气象学博士学位。

1906年,加人了著名的丹麦探险队,到格陵兰岛从事气象和冰川调查。

最初魏格纳本人并不是地质学家,而是一名气象学家。

象这样一个地学界具有划时代意义的理论,并没产生于地质学界,如果考虑到当时的背景,应该说有其一定的必然性,当时传统的固定论思想已经统治了地学界许多年,在地质学家的思想中通常已是根深蒂固的了。

正如西方有人说过的“正因为wegener不是地质学家,没有受传统观点的束缚,所以能提出这样一个带有革命性的地质学说”。

大地构造学基础理论提要(2)胡经国第2章地槽-地台学说一、地槽及其特征1、地槽的一般概念1873年,丹纳(J.Dana)正式把地壳上强烈下降并逐渐被沉积物充填的坳陷称为地槽(Geosyncline),而将地槽之间沉积岩层变薄或缺失的相对隆起区叫做地背斜(Geanticline)。

地槽是地壳上的槽形坳陷。

地槽具有以下特征:呈长条状分布于大陆边缘或二个大陆之间,具有特征性的沉积建造并组成地槽型建造序列,广泛发育强烈的岩浆活动,构造变形强烈,区域变质作用发育等。

地槽是地壳上强烈活动的构造带,曾经为巨大的坳陷带,沉积有巨厚的海相沉积物,坳陷被沉积物补偿充填;以后,挤压力就把这些沉积物挤压成褶曲;最后,转变为造山带(褶皱山脉)。

阿尔卑斯山沉积物中没有浅海相沉积层,却有厚度不大的深海或远海相沉积物。

地槽是在大陆之间的海洋地区内发育起来的一个狭长的深海槽。

现代板块构造理论认为,地槽是岩石圈板块边缘部分的阿坳陷带。

2、关于地槽概念的一般理解关于地槽概念的一般理解包括:⑴、地槽的概念具有两重性质:早期主要表现为在地壳上形成深坳陷,这种深坳陷可以被沉积物所补偿,从而形成被巨厚沉积物所占据的沉降带,也可不被沉积物所补偿,形成深海盆地;晚期强烈褶皱上升形成巨大的造山带(褶皱山系)。

⑵、在时间上,指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

⑶、在空间上,地槽主要位于大陆边缘,少数位于两个大陆之间。

3、地槽的基本特征⑴、空间位置特征地槽通常出现在大陆边缘地带或两个大陆之间。

因此,地槽一般都具有狭长的槽形形态,呈长条状分布;规模很大,长几百至几千公里,宽几百公里。

现今地槽多为造山带(褶皱山脉)。

⑵、沉积特征地槽沉积物分布在长条状的坳陷内。

沉积物以海相为主,分选性差,厚度巨大,可达上万米。

常常形成特殊的沉积建造和建造序列,由下而上依次为:①、硬砂岩建造这种建造多出现在地槽形成初期构造环境不稳定的情况下。

②、硅质-火山岩建造(细碧角斑岩组合)相当于蛇绿岩套的一部分,标志地槽下沉最强烈的阶段,断裂、火山活动发育。

《大地构造学》知识点总结第一章绪论一、大地构造学的研究对象、内容、方法、意义研究对象:大地构造学,是研究地球过程的综合学科。

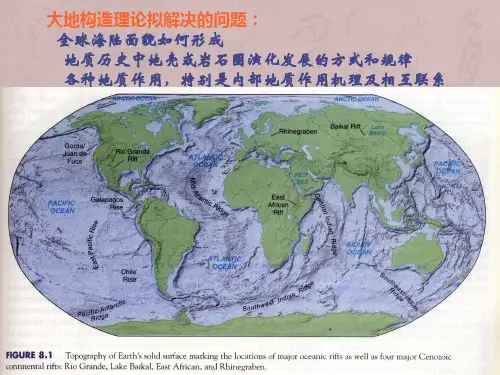

研究内容:①区域或全球尺度的地壳与岩石圈构造变形特征及圈层相互作用,如:大洋-大陆相互作用、地球内部圈层相互作用、造山带与盆地的形成过程等;②构造变形与岩浆作用-沉积作用-变质作用的相互关系;③地壳与岩石圈的形成与演化过程;④地球表面海-陆的形成与演变方式及过程;⑤地球深部作用过程及其机制。

研究方法:大地构造学研究方法需要综合利用地质学其他学科以及地球物理探测、地球化学的研究手段与研究成果。

研究意义:大地构造学研究可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释。

二、固体地球构造的主要研究方法主要包括固体构造几何学与构造运动学的研究。

固体地球的构造几何学:主要研究地球的组成成分及结构。

方法有:①研究暴露在地表的中、下层地壳乃至地幔顶部剖面,通过地质、地物、地化综合研究,揭示地壳深部物质组成、结构构造、物理性质、岩石矿物及元素的物化行为、温压条件、地热增温率、有关元素及矿物成分的聚散规律;②研究火山喷发携带到地表的深源包裹体,揭示深部物质与构造特征;③人工超深钻探直接取样(目前为止涉及最深深度12km);④地震探测:分为天然地震探测和人工地震探测,利用地震波的折射与反射可揭示地球深部构造特征。

固体地球构造运动学:主要研究地质历史时期的大地构造运动学与现今固体地球表面的构造运动。

地质历史时期的大地构造运动学可以利用古地理学(岩相、生物、构造)、古气候分区、地球物理学与古地磁学进行研究;现今固体地球表面的构造运动可以利用空间对地的观测与分析技术。

三、大地构造学研究意义理论意义:可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释;实际应用意义:①大型成矿集中区(矿集区)等成矿构造背景、资源规划;②大规模破坏性地震产生于形成的地质构造背景与稳定性评价;③绝大对数大型、灾难性地震都发生在活动板块边缘带(区)上,或与板块相互作用有关的次级活动构造单元边界区域。

第十章大地构造学说研究地壳乃至全球构造发生、发展、分布格局、演化规律的地质学分科,称为大地构造学。

大地构造学现代和近代产生重大影响的有四种:板块构造说、地槽—地台说、多旋回构造运动说和地洼说、地质力学。

第一节地槽——地台说地槽—地台说是传统的大地构造学说。

1859年美国的霍尔在对阿巴拉契亚山地的研究中,认为山脉是在地壳的巨大拗陷中形成的。

1873年丹纳把这种拗陷地带叫做地向斜(又译为地槽)。

1885年,休斯又首先提出地台概念,他认为地台是地壳上稳定的地区。

1900年法国E·奥格在他的《地槽和大陆块》一书中,才把地壳划分为地槽和地台两种基本构造单元。

槽台论认为,地槽是地球表面分布高峻的山脉或岛弧的地区,都曾是地壳的活动地带。

地台也称陆台,代表地壳上比较稳定的地块,其轮廓呈浑圆状,在现代地形上一般表现为丘陵起伏的波状平原、低山绵延的大片高原或微倾的大陆架浅海地区。

地槽发展到一定阶段时,就由下沉而转为上升,经过褶皱变质,逐渐变成稳定的陆台。

在地壳演化的不同地质时期内,都有一部分地槽向陆台转变,因而地槽的面积就逐渐缩小,陆台的面积逐渐扩大。

一、地槽区地槽区是由地向斜和地背斜相间排列组成的狭长地带,呈狭长带状,宽可数百千米,长可达数千千米。

地槽区代表地壳上构造运动强烈活动的地带,垂直运动速度快、幅度大,沉积作用、岩浆作用、构造运动和变质作用都十分强烈和发育。

举例:北美西部的科迪勒拉山脉、南美西部的安第斯山脉、亚欧之间的乌拉尔山脉、横贯欧亚大陆呈东西走向的阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉,以及我国的天山、秦岭、祁连山等山脉,都是世界著名的地槽区。

(一)地槽区的发展过程两大阶段:第一,下降运动为主,伴随次一级上升运动;第二,以上升运动为主,伴随次一级下降运动。

1.下降阶段:整个地槽区以下降运动为主,下降速度快、幅度大。

主要是接受沉积,并时常伴随有海底火山喷发活动。

2.上升阶段:整个地槽区以上升运动为主,又称回返阶段。

1、地槽—地台学说:地台又称为陆台,是大陆地壳的构造单元,是地壳上相对稳定的地区,直径可达数百至数千千米,是由地槽旋回转化形成的,基本由两层结构组成,下层为褶皱基底,由强烈褶皱和广泛变质的复杂岩系组成;上层为沉积盖层,由平缓的沉积岩层组成。

地台和地盾、沉积岩一起组成稳定地块。

地槽的发展过程分为两大阶段,在第一阶段有强烈的差异下降,接受了非常厚的沉积层;在第二阶段反而有强烈的褶皱上升,相成巨大的山系。

2、地质力学学说:地质学家李四光从地质力学的观点研究了地壳运动和大地构造的问题,建立了一个新学派。

他认为,全球地质构造的展布不是乱杂无章的,而具有一定的方向和方位。

这是在地壳运动的一定动力方式作用下,形成了相应形式的构造应力场的结果,从而产生出一定方向和方位的构造体系。

构造体系是地质力学的基本概念。

它是指“许多不同形态、不同性质、不同等级和不同次序,但具有成生联系的各项结构要素所组成的构造带以及它们之间所夹的岩块或地块组合而成的总体”(李四光)。

构造体系可划分为三种基本类型(型式):纬向构造体系,经向构造体系,扭动构造体系。

1.纬向构造体系它们的主体走向是沿纬线方向延伸的,构造上是剧烈的挤压带,在大陆上往往表现为东西向的隆起山脉。

它们规模较大,常各自出现在一定的纬度上。

如我国的天山-阴山构造带,昆仑-秦岭构造带,南岭构造带。

这是因为地球自转所产生的离心力,使地壳物质发生由极地向赤道方向的运动,从而形成南北向的挤压力与压性构造带。

2.经向构造体系它们是南北向的强烈构造带,这种构造体系可能是由于大陆相对于大洋作自东向西运动的结果。

按其性质可分二类:一为巨大的张裂带,如东非裂谷;一为大的压性构造带,如我国的川滇南北向构造带,在地貌上为横断山脉。

3.扭动构造体系这是地壳表面大量存在的构造型式,可分多种类型,如山字型、多字型、歹字型、帚状、S 型、棋盘式等等构造型。

3、板块构造学说:板块构造学说(Plate tectonics)是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。

大地构造学基础知识提要(全文)胡经国本文作者的话本文是根据有关高校大地构造学教学课件和有关资料编写而成的。

现将它作为大地构造学基础知识提要奉献给地球科学爱好者阅读,并将其作为大家进一步了解和研究的参考。

希望能够得到大家的喜欢和指教!一、名词简要解释1、大地构造学研究岩石圈的的组成、结构、运动及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。

2 、岩石圈由地壳和上地幔顶部组成的地球外壳固体岩石圈层。

3、软流圈位于岩石圈之下、上地幔上部的塑性圈层、地震波速的低速带。

4、莫霍面地壳与上地幔之间的、地震波速通过后增大的界面。

5、地震波地震时从震源处释放出来、并向周围传播的弹性波。

6、蛇绿岩套由代表洋壳组分的基性超基性岩、枕状玄武岩、远洋沉积物组成的“三位一体”岩石共生综合体。

7、TTG岩以英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗岩岩类的麻粒岩为主,构成古大陆和现代大陆地壳的主要岩石。

8、地幔柱在地幔深处甚至核幔边界上产生的呈柱状上升的热物质流。

9、热点地幔中相对固定和长期的热物质活动中心,为地幔柱在地表的显示。

10、地槽地槽是指地壳上具有强烈活动性(包括显著的差异升降和强烈的构造作用、岩浆活动、变质作用和多次内生成矿作用等)的狭窄长条状地带。

11、地台地台是指地壳上相对稳定的具有双层结构(结晶基底和沉积盖层)的非长条状地区。

12、复理石沉积组合形成于大陆边缘、大陆坡麓,由浊积岩、深积岩、泥岩有规律交互组成的海相沉积组合。

13、磨拉石沉积组合板块碰撞,大陆边缘褶皱隆升,在山间盆地或山麓前缘形成的砂砾岩组成的岩石成熟度低、相变急剧的陆相沉积组合。

14、地背斜地槽内部或地槽之间沉积层变薄或缺失的相对隆起区。

15、优地槽靠海一侧、火山活动强烈的地槽。

16、冒地槽靠近大陆一侧、通常没有或只有极弱的火山活动的地槽。

17、造山运动地槽阶段出现的褶皱变动使地层强烈变形的地壳运动类型。

18、造陆运动以垂直运动为主,表现为大范围整体升降的地壳运动,在地层记录上表现为沉积间断。