岩石大地构造复习资料分析

- 格式:doc

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:26

构造地质学期末复习重点总结(完整版)1、地质构造:组成地壳或岩石圈的岩层或岩体等,在内外地质动力作用下所产生的各种变形2、构造地质学:研究地壳上各级各类地质构造的发生、发展、演化及其与矿产分布、地震、工程稳定性、环境演化等的关系的一门学科。

3、面状构造产状要素:走向、倾向、倾角。

走向:某一倾斜构造面和任意水平面的交线。

倾向:在构造面上,沿倾斜面引出垂直走向线的直线,称倾斜线,倾斜现在水平面上的投影线向下倾斜一段的方位角倾角:构造面上的倾斜线与其在水平面上投影线之间的夹角4、方位角法:倾向+倾角(45 °∠ 30 °)5、象限角法:走向+倾角+倾向(N30°E, 45 ° SE)6、线状构造产状要素:倾伏、侧伏。

7、倾伏:倾伏向+倾伏角,如:330 °∠ 20 °或 N30°W,20°8、侧伏:侧伏角+侧伏向/构造面产状,如: 20°S/N30°E,45 °SE 。

注意:学会将方位角换成象限角9、水平岩层与倾斜岩层的区别:①水平岩层:老下新上,沟谷老,山脊新。

倾斜岩层:在没有发生倒转的前提下,顺着岩层的倾向,岩层的时代由老到新排列;②水平岩层:地质界限随着地形等高线的弯曲而弯曲。

倾斜岩层在野外和地形地质图上呈条带状分布,切割地形等高线;③水平岩层的厚度等于岩层顶面和底面的标高差;④水平岩层露头宽度的变化受岩层厚度和地面坡度的影响。

(地缓而宽大,地陡而窄小)。

倾斜岩层:横穿沟谷的岩层倾角越大,岩层的条带越接近条带状,若岩层的倾角越小,则岩层越弯曲。

10、倾斜岩层的厚度:真厚度(h)=铅直厚度(H)×cosα(真厚度永远小于或等于铅直厚度)11视厚度(h’)=铅直厚度(H)×cosβ(真厚度永远小于视厚度)12、V字形法则:①岩层的倾向与地面的坡向相反时,岩层的界限与地形等高线的弯曲方向相同,即“相反相同”,但岩层界限弯曲的曲率小于地形等高线的曲率;②当岩层的倾向与地面的坡向相同时,岩层的倾角大于地面坡度角时,岩层的露头界限与地向等高线成相反方向,即“相同相反”;③当岩层的倾向与地面的坡向相同时,岩层倾角小于地面坡度角时,岩层界限与地形等高线的弯曲方向相同,即“相同相同”,岩层界限弯曲的曲率大于地形等高线的曲率。

岩石大地构造学(PETROTECTONICS)教师:张开均课程简介:本课程是地质学学科础课,是岩石学、地球化学、大地构造学和矿物学等基础学科的有机融合和发展。

岩石是认识固体地球的主要信息载体,是地球化学的主要研究对象之一。

在不同的板块构造背景下,可能产生不同的岩石或岩石组合。

通过认识和研究这些岩石及岩石组合来理解地球特别是岩石圈板块构造的演变,恢复和确定特定区域、特定地质历史时期的板块构造环境,是本课程的目的。

教学要求:通过本课程的学习,掌握岩石大地构造学的基本概念、研究内容、研究方法、研究前缘及其进展,能够在野外调查和室内分析的基础上,通过对矿物岩石学标志、地球化学标志等的甄别,确定特征岩石和典型岩石组合,并进而合理地探讨岩石及岩石组合与岩石圈大地构造演化之间的关系。

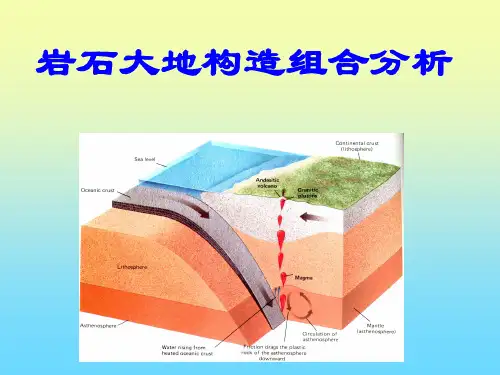

第一章板块构造与地幔柱理论1.板块构造基本原理(Mid一ocean Ridges,Intracontinental Rifts,Island Arcs,Active Continental Margins,Back-arc Basins,Ocean Island,Continent):固体地球上层在垂直方向上可划分为物理性质截然不同的两个圈层:上部刚性的岩石圈[包括地壳和地慢最上部的橄榄岩层],和下部的塑性软流圈。

岩石圈在侧向上又可由不同的板块边界划分为若干大小不等的刚性板块。

彼此间在软流圈之上作大规模水平运动。

相邻岩石圈间水平运动有三种类型:在洋中脊裂谷带,两板块作背向运动(离散),产生新洋壳和海底扩张;在海沟一岛弧带位置上,两板块相向运动(汇聚),伴随洋壳消亡或大陆碰撞;在转换断层处,相邻板块间发生走向滑动,洋壳既无新生,也无消减。

在全球范围内,板块沿分离边界的扩张增生与沿汇聚边界的收敛消亡相互补偿抵消,从而使地球半径和体积保持不变。

岩石圈板块运动的驱动力来自地球内部,最可能是地幔中的物质和热对流。

2.离散型板块边界:相当于大洋中脊轴部,两侧板块相背离开,其应力状态是拉张。

《构造地质学及大地构造》复习资料地质学:研究地球物质组成,结构,物理化学变化,演化历史的学科。

构造地质学:主要研究由内力地质作用所形成的诸如褶皱,断层,节理等各种地质构造的形态产状,规模,形成条件,成因机制,分配规律和演化历史。

产状三要素:走向、倾向、倾角。

岩层产状类型:水平岩层、倾斜岩层、直立岩层、倒转岩层。

水平岩层特征:1、水平岩层在地质图中的表现为其地质界线与等高线平行或重合,地形控制。

2、水平岩层的成层顺序为上新下老3、水平岩层厚度为该岩层顶底面的标高差4、水平岩层在地质图上的露头宽度取决于地面坡度和岩层厚度,厚度相同,坡度越缓,露头宽度越大;坡度相同,厚度大,露头宽度越大。

露头宽度:岩层上下层面在地面上的出露界线之间的水平距离。

倾斜岩层的露头宽度取决于地形(坡向和坡角),岩层产状(倾向和倾角),以及该岩层的厚度。

V字形法则:①水平岩层的出露形态真实的反映等高线的弯曲特征,地质界线随等高线的弯曲而弯曲。

②直立岩层的出露形态不受地形的影响,呈直线状。

③对于倾斜岩层:相反相同:地层倾向与地面坡度方向相反时,地质界线与等高线弯曲方向相同,且等高线的弯曲曲率大于地质界线的弯曲曲率。

相同相反:地层倾向与地面坡度方向相同,且地层倾角大于地面坡度时,地质界线与等高线弯曲方向相反。

相同相同:地层倾向与地面坡度方向相同,且地层倾角小于地面坡角时,地质界线与等高线弯曲方向相同,地层界线的弯曲曲率大于等高线的弯曲曲率。

倾斜岩层的主要特征1 倾斜岩层的露头形态受产状和地形影响,并符合V字型法则2 倾斜岩层的地质界限在平面上呈条带状(弯曲也是条带的一种)3 正常情况下岩层沿倾向方向逐渐变新4 倾斜岩层的露头宽度取决于产状、地形和岩层厚度5 倾斜岩层的厚度有三种分别是:真厚度、视厚度、铅直厚度。

铅直厚度>视厚度>真厚度。

倾斜岩层的厚度和埋藏深度:真厚度(h):顶底面之间垂直距离;铅直厚度(H):顶底面之间沿铅直方向的距离h=Hcosα;视厚度:在不垂直于岩层走向的剖面上岩层的顶底面线之间的垂直距离;埋藏深度:地面某一点到目的层的铅直距离倾斜岩层的露头宽度:取决于地形岩层厚度、岩层产状三者之间的关系整合接触:上、下地层在沉积层序上没有间断,产状基本一致,岩性或所含化石一致或递变。

地形构造知识点总结一、岩石圈构造岩石圈是由地壳和上部的地幔构成的,地壳又可以分为洋壳和大陆壳。

地幔是由地幔圈、地幔柱、亚洲地幔柱和大洋中脊构成的。

岩石圈构造包括洋壳构造和大陆壳构造。

1. 洋壳构造洋壳主要分布在海洋地表,在地球上占有大约70%的面积,是海底地形的构成单位。

洋壳构造是地幔流体上涌造成的,通过熔融和溶解作用使地壳的构造发生了许多变动。

2. 大陆壳构造大陆壳的构造是形成大陆地形的重要因素。

大陆壳在地球地壳中占有30%的面积,是陆地和大洋的分界线,是地质的形成主体之一。

大陆壳构造是地球内部的构造变动,由地壳构造、岩浆作用和地震构成。

二、地质构造地质构造是地球外部地壳和地幔的形成和演变的过程,它是地壳构造和地壳形成的三个组成部分。

地质构造包括地震构造、地壳变动和深部结构构造。

1. 地震构造地震是地球内部的能量释放和地壳的一个重要特征,地震构造是地球内部能量的传递和释放。

地震活动使地球的构造和地质活动得以持续发展,促进了地壳构造和地质矿产资源的形成。

2. 地壳变动地壳变动是地球构造的一种表面现象,是地球表面和地壳的一种变动形式。

地壳变动包括构造地壳变动、地震地壳变动和火山地壳变动。

3. 深部结构构造地球的构造变动是由地球自身的引力和地幔的热力生成的,深部结构构造是地球内部构造的重要表现形式。

深部结构构造主要包括地球内部的动力学过程、地幔和石榴石构造的发展以及地球内部的磁力构造。

三、地表构造地表构造是地球表面地壳的构造,包括地质地貌构造、地形构造和地形结构构造。

1. 地质地貌构造地质地貌构造是地壳的一种地质环境,是地块和地形之间的关联,是地形的形成和能量的活动。

地质地貌构造主要包括地表气候和地球地貌的形成。

2. 地形构造地形构造是地球表面地壳和地幔的一种具体表现形式,是地球地貌构造的一种具体表现形式。

地形构造主要包括地表变化、地形发展、地形重塑和地貌演化。

3. 地形结构构造地形结构构造是地球地质地貌构造的一种内部结构,包括地质地形结构构造和地质地貌结构构造。

岩石土壤知识点归纳总结一、岩石的基本知识点总结1. 定义:岩石是由一个或多个矿物组成的固体矿物结合体,是地壳的主要组成部分之一。

2. 分类:岩石主要分为火成岩、沉积岩、变质岩三类。

火成岩是由岩浆在地表或地下凝固而形成的;沉积岩是由岩石碎屑、有机物等通过风化、运移、沉积过程形成的;变质岩是在高温高压下由已有的岩石发生变质作用形成的。

3. 特性:岩石具有硬度大、结构密实、化学成分复杂等特点,不同类别的岩石具有不同的特性。

4. 地质意义:岩石记录着地球历史的变迁和演化,通过对岩石的研究可以了解地球的形成和演变过程。

5. 与人类生活的关系:岩石是建筑材料的重要来源,也是重要的工业原料。

此外,一些珍贵的矿产资源也是由特定类型的岩石形成的。

二、土壤的基本知识点总结1. 定义:土壤是由岩石通过风化、物理、化学作用以及有机物质的加入形成的一层薄而松散的表层,是生物生长和生存的重要基础。

2. 分类:土壤可以分为沙土、壤土、粘土三类。

沙土颗粒粗大,透气性好;壤土颗粒适中,适合作为耕地;粘土颗粒细小,透水性差。

3. 特性:土壤具有吸附、保肥、调节水分和气候等特性,可以为植物生长提供营养和水份。

4. 地质意义:土壤是岩石风化形成的产物,通过对土壤的研究也可以了解岩石的风化和变质过程。

5. 与人类生活的关系:土壤是农业的基础,也是建筑、园艺、环境保护等方面的重要资源。

土壤的健康状况对于人类的生活和生产具有重要的影响。

三、岩石与土壤之间的关系1. 岩石是土壤的物质来源,土壤是岩石风化形成的产物。

2. 土壤中含有硅、铁、铝等元素是由岩石风化而来的。

3. 土壤的类型和特性受到岩石的影响,不同的岩石类型风化形成的土壤也不同。

4. 土壤中的有机质和微生物对岩石的风化起着重要作用。

四、岩石与土壤的保护和利用1. 岩石资源的合理利用和保护对环境和人类生活具有重要意义。

可以通过科学矿产勘查、合理矿产开发等手段,保护和利用岩石资源。

2. 土壤资源的合理利用和保护对农业和生态环境具有重要意义。

构造地质学复习资料构造地质学复习资料一.绪论1构造尺度:巨型,大型,中型,小型,微型,超微型。

2构造变形场根本类型伸展构造压缩构造升降构造走滑构造滑动构造旋转构造形成原因水平拉伸或垂上升起导致的水平拉升水平挤压岩石圈或地幔垂想运动顺直立剪切面水平滑动或位移重力失稳而导致的重力滑动陆块绕轴转动形成现象裂谷,地堑地垒,盆地构造皱褶,逆冲推覆高山和盆地的形成原因走滑断层和走滑断裂大型平缓正断层 3构造的层次划分:表层,浅层,中层和深层构造层次二.产状和沉积构造 1面状构造的产状:倾向,倾角〔倾向:垂直于岩层的走向线在倾斜面上做垂线〔倾斜线〕,其在水平面上的投影叫倾向线,倾向线从高向低所指的方向叫倾向。

倾角: 岩层的倾斜线及其在水平面上的投影线之间的夹角就是岩层的倾角, 又称真倾角〕。

2线状构造的产状:倾伏角,侧伏角〔倾伏向: 某一线段在空间的沿倾斜方向的延伸方向,即某一倾斜直线在向下倾斜方位上的水平投影线所指示的方向,用方位角或象限角表示。

倾伏角:指直线的倾斜角度,即直线与其水平投影线间所夹之锐角。

侧伏角:当线状构造包含在某一倾斜平面内时,此线与该平面走向线间所夹之锐角即为此线在该面上的侧伏角。

侧伏向:就是构成上述侧伏角的走向线的那一端的方位〕。

3原生构造类型可表示表示地层的方向交错层理顶部被截切,下部收敛递变层理从底到顶粒度由粗到细波痕可以看做当时的顶部泥裂“v〞字形开口方向指示顶部雨痕凹坑可以指示顶部生物标识穹起纹层的凸出方向示顶 4软沉积变形〔沉积物还未充分固结成岩时发生的形变〕 5地层的接触关系:整合:产状一致时间上连续的两地层之间的接触关系;平行不整合:上、下两套地层的岩层产状平行一致, 但上、下两套地层之间发生过沉积间断, 缺失了局部时代的地层,接触面为古侵蚀面;角度不整合:不整合面上下俩套地层间既缺失局部地层彼此产状又不相同,上覆地层底部常有底砾岩,底面常与不整合面根本平行。

三.应力分析和应变 1、概念应力:单位面积上的内力张应力:使物体受拉伸的正应力压应力:使物体受压缩的正应力剪应力;平行于截面dF上的力应变;指物体在该时刻的形态与某一早先的形态之间的差异剪应变;原来互相直交的俩条直线变形后所改变的角度。

第一章绪论1、大地构造学的含义:是研究岩石圈组成、结构、运动(包括变形和变位)及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。

2、大地构造学研究内容:(1)变形研究:研究构造运动留下的形迹,通过成因研究探讨其形成的力学过程。

(2)地质体成因研究:地壳由各类地质体组成,地质体的形成演化及构造就位过程,包括了地质学的全部内容。

对于地质体的研究也是近代大地构造学的基本依据。

(3)地幔结构和动力学研究:地球的动力主要是重力均衡和壳幔分异对流,因此,对壳幔结构和组成要有深入研究,要了解其动力学机理和运动规律。

(4)地球演化史研究:古生物地层学、同位素年代学、天体科学,对地球的形成和演化有认识,将来的演化方向引起人们关注。

3、何谓历史分析法?包括哪几方面内容?从各种地质、地球物理、地球化学的资料入手,按地史发展顺序,归纳不同大地构造发展阶段的特点,比较地壳、地幔各部分构造的发生、发展和转化,找出共性和个性,总结出地壳岩石圈发生发展演化规律。

主要包括以下几个方面:1)沉积特征分析:分析沉积组合类型和沉积组合系列,分析岩相古地理、海侵还退、岩层的接触关系、厚度、古气候、古生物地理分区等,从而研究各地质时期沉积区和剥蚀区的分布,各地区之间的构造分异,以及地史上出现大规模大陆分裂和碰撞,大洋的扩张和消亡;2)岩浆活动分析:分析岩浆活动出现的时间,岩浆岩岩性、产状、活动方式、活动规模、岩石系列顺序等,以了解岩浆活动在时间上合空间上的变化,以及与构造运动的关系,再造消失的海洋,确定不同性质的大陆边缘和大陆裂谷带;3)构造变形分析:根据地层之间的接触关系确定各时期构造运动的性质和时间,从构造形态组合特点分析构造运动的强度及当时动力条件,从变形分布、走向等方面分析大陆碰撞带的位置、碰撞时间;4)变质作用分析:根据变质岩的岩性、分布、时代确定变质岩类型、强度及其形成的构造意义,重塑大陆边缘性质、造山带分布以及地缝合线位置。

5)成矿作用分析:结合矿产类型、空间分布和成矿时代,研究各种矿产成矿与地质构造之间的关系,指出成矿大地构造条件和找矿方向;6)地球物理分析:通过深部地震测深、大地电磁测深、重力、磁力法了解地壳深部物质组成的特征及其结构。

构造地质学复习资料构造地质学复习资料⼀、褶皱1.褶皱是由岩⽯中原来近于平直的各种⾯(例如层理⾯)发⽣弯曲⽽显⽰的变形。

2.褶皱的基本类型:岩层向上弯曲,其核⼼部位的岩层时代较⽼,外侧岩层较新,称为背斜;岩层向下弯曲,核⼼部位岩层较新,外侧岩层较⽼,称为向斜。

向斜在地⾯上的出露特征:从中⼼向两侧岩层从新到⽼对称重复出露;背斜从中⼼向两侧岩层从⽼到新对称重复出露。

如褶皱岩层的新⽼层序不明或变形⾯不是层⾯⽽是其他构造⾯,则向上弯曲的褶皱⾯为背形,向下弯曲的褶皱⾯为向形。

3.褶皱的基本要素:核部:泛指褶皱中⼼部分的地层;翼部:指褶皱核部两侧的地层;转折端:从⼀翼向另⼀翼过渡的部分;枢纽:指在褶皱的各个横剖⾯上,同⼀褶皱⾯的最⼤弯曲点的连线;轴⾯:⼀个褶皱内各相邻褶皱⾯上的枢纽连成的⾯,⼜称枢纽⾯,轴⾯可以是平⾯,也可以是曲⾯;翼间⾓:正交剖⾯上两翼间的内夹⾓,圆弧形褶皱的翼间⾓是指通过两翼上两个拐点的切线之间的夹⾓;脊、脊线、⾼点、脊⾯和槽、槽线、槽⾯:背斜或背形的同⼀褶皱⾯的各横剖⾯上的最⾼点为脊,它们的连线为脊线,脊线上的最⾼点表⽰褶皱隆起部位,称为⾼点,向斜或向形的同⼀褶皱⾯的各横剖⾯上的最低点为槽,它们的连线为槽线,若⼲相邻褶皱⾯上的脊线或槽线连成的⾯,称为脊⾯和槽⾯。

4.倾伏⾓、倾伏⽅向侧伏⾓、侧伏⽅向:倾伏⾓是指在直⽴⾯上量得的该构造线与它的⽔平投影线间的夹⾓,倾伏⽅向就是线状构造的⽔平投影指向该线向下⼀端的⽅位;侧伏⾓是指在线状构造所在的投影⾯(或其他⼏何参考⾯)上量得的该构造线与构造⾯的⾛向线之间的锐夹⾓,侧伏⽅向就是构成上述锐夹⾓的⾛向线⼀端的⽅位。

5.褶皱的波长和波幅:是量度褶皱⼤⼩的要素。

褶皱包络⾯:与连续褶皱了的某⼀褶皱⾯相切的⾯。

拐点:连续周期性波状曲线上,上凸和下凹部分的分界点。

褶皱中间⾯:位于两相邻包络⾯正中连接各个褶皱的拐点的连线。

波长:两个同相位拐点的距离。

波幅:相邻两个包络⾯之间垂直距离的⼀半。

大地构造知识点总结地球是我们居住的星球,它由地壳、地幔和地核组成,大地构造是研究地球内部结构和地球形成演化的学科。

在地质学中,大地构造是一个重要的分支,它探讨了地球表面和内部的组成、结构和演化。

本文将围绕大地构造的知识点进行总结,希望能够对读者有所帮助。

1. 地壳的结构地壳是地球的最外层,它包括大陆地壳和海洋地壳。

大陆地壳主要由花岗岩和片麻岩组成,厚度约为20-70公里;海洋地壳主要由玄武岩组成,厚度约为5-10公里。

地壳的结构是不均匀的,不同区域的地壳结构和厚度有所差异。

地壳的结构和组成对地球表面的地形和地貌起着重要的影响。

2. 地壳的运动地壳的运动是地球表面形成和变化的重要原因。

地壳的主要运动方式包括构造运动、地壳的扭转和地震。

构造运动是指地球表面产生的各种形式的地壳变动,主要包括地壳的隆升和沉降、地震和火山活动。

地壳的扭转是指地壳在地球自转和公转的作用下发生的变形和形变。

地震是地壳内部能量释放的现象,它是地壳运动的一种表现形式。

3. 地壳的形成和演化地壳的形成和演化是地球构造学的核心问题。

根据地壳的形成和演化过程,可以分为地球的初生地壳和现代地壳。

地球的初生地壳是在地球形成初期的地壳,主要由火成岩构成;现代地壳是在地球形成初期后的地壳,主要由火成岩、沉积岩和变质岩构成。

地壳的形成和演化过程决定了地球表面的地形和地貌特征。

4. 地幔的结构地幔是地球的中间层,厚度约为2800公里。

地幔的主要组成物质是岩石,包括岩浆和岩浆岩。

地幔的结构是由高温高压环境下的物质相变形成的,同时地幔中存在着大量的熔岩和岩浆,这些物质对地球的热力和动力系统起着重要的作用。

5. 地幔的运动地幔的运动主要是由地球内部的热力和动力系统控制的。

地幔的运动方式主要包括岩石圈的运动和对流运动。

岩石圈是地幔中温度较低的层,它对地球表面的地形和地貌特征起着重要的影响。

对流运动是地幔中高温高压环境下的物质相变和熔岩岩浆的运动形式,它是地球内部热力和动力系统的重要表现形式。

岩相古地理复习资料一、名词解释:1、沉积相:指沉积环境及在该环境下形成的沉积物特征的综合。

2、相序:指一种相过渡到另一种相的一系列像的关系或相的组合。

3、瓦尔特相律:只有在横向上或因相近且紧密相邻而发育着的相,才能在垂向上依次叠覆出现而没有间断。

4、沉积模式:一相序递变规律为基础,以现代沉积环境和沉积物特征的研究为依据,从大量的研究实例中,对沉积相的发育和演化加以高度的概括,归纳出带有普遍意义的沉积相的空间组合形式,称为“相模式”,描述了再现的沉积作用的面貌,是对沉积特征的一种全面概括。

5、三角洲:指在河流与海洋的汇合地区,在河流作用与海洋(或湖泊)作用共同影响和相互斗争过程中所形成的沉积物堆积体系,在平面上呈三角形状。

6、重力流:海洋或湖泊中,在重力的作用下,沿水下斜坡或峡谷流动的,含大量泥砂并呈悬浮状态搬运的高密度底流,常被称为沉积物重力流,也称块体流。

7、碳酸盐台地:指地形平坦的浅水碳酸盐沉积环境,原指地形平坦的浅水碳酸盐沉积环境。

现指所有碳酸盐沉积环境(不考虑地形是否平坦)。

包括潮坪、生物礁、浅滩、局限台地、开阔台地等8、碳酸盐缓坡:从岸线向盆内具有缓慢倾斜的斜坡(通常坡度不足1°),与较深水的低能环境无明显的坡折(有时有),波浪搅动带或最高能量带位于近岸处。

二、填空1、主要层理和层面构造:层理:平行层理,水平层理;层面:波痕、细流痕、剥离线理、冲刷痕、压刻痕。

2、沉积相分类:大陆相,过渡相,海洋相3、相标志:沉积学标志,古生物谷生态标志,沉积地球化学标志,地球物理学标志。

4、冲积扇沉积物类型:泥石流沉积物(泥流、泥石流),水携沉积物(河道沉积物、漫流沉积物、筛积物)。

5、冲积扇分类:旱地扇,湿地扇。

6、冲积扇亚相:扇根,扇中,扇端。

7、河型分类:平直河、蛇曲河、辫状河、网状河。

8、曲流河亚相分类:河床亚相,堤岸亚相,河漫滩亚相,牛轭湖亚相。

9、湖泊分类:按盐度分:淡水湖、咸水湖(淡水湖(含盐度<0.1%);微咸水湖(含盐度0.1~1.0%);咸水湖(含盐度1.0~3.5%) 盐湖(含盐度>3.5))。

岩石和大地构造学自然界中最古老和最稳定的物质是石头和岩石。

岩石可以告诉我们地球的过去和现在,以及未来的变化趋势。

在岩石和大地构造学研究中,了解岩石的类型和性质对我们了解地球的内部结构和环境变化是非常重要的。

岩石类型岩石分为三种类型:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是由火山岩浆或地下岩浆冷却后形成的。

这些岩石可能有不同的形状和大小,形成了不同的矿物质。

沉积岩通过自然过程形成,比如风化、沉积或压缩。

这些岩石中可能会包含化石或其他重要信息。

变质岩是通过化学改变、压力和高温等过程形成的。

它们可能由火成岩或沉积岩在高温和高压下改变而成。

性质理解岩石的性质非常重要,因为它们可以告诉我们不同地质过程的发展和地球物理学的特点。

性质包括颜色、硬度、密度和形态。

这些特征可以直接影响岩石的使用和挖掘,也可以为科学家们提供有关地质学和环境科学的信息。

在地质学和环境科学领域,一些特定的性质比较重要。

例如,硬度可以用于判断岩石是否适合建造房屋或使用在其它建筑中,像水坝、桥梁,以及道路。

密度可以用于判断石材是否有不同的成分或含有金属,这一点对矿物勘探非常重要。

另外还有一些岩石如浮石,在水中会自然浮起,这种性质也是人类一直在利用的。

构造学岩石和大地构造学是研究地球物理事件与地球上的各种领域相互关系的一门学科。

它们直接关系到地质学,能够揭示地球真实的历史和演变过程。

地球物理学家认为,地球会不断地主动或被动地改变,然而,一些这些变化是不可避免的。

例如,板块运动,地震,海啸和火山喷发等。

这些变化直接影响了我们的生活,促进了技术的发展和进步。

如果我们能够理解和把握这些变化以及与岩石和大地构造学的相关因素,我们就有了更多的机会去减轻自然和人类发生的灾难。

在这个过程中,我们需要学习许多科学知识,同时保持求知的好奇心和冒险的精神,才能使这些知识更加完整和有效。

总之,岩石和大地构造学的知识非常重要,它们能够帮助我们解释和预测自然事件,为我们生活和社会建设提供重要的依据和指导。

一、岩石的基本认识1. 岩石的定义:岩石是由多种矿物质组成的天然固体材料,是地球地壳的基本组成部分。

2. 岩石分类:按成因可以分为火成岩、沉积岩和变质岩;按照颗粒大小可以分为火山岩和节理岩等。

二、岩石的形成机制1. 火成岩的形成机制:由熔岩冷却凝固形成,有玄武岩、花岗岩等。

2. 沉积岩的形成机制:由岩屑、贝壳、植物残体等沉积堆积形成,有砂岩、页岩等。

3. 变质岩的形成机制:在高温高压条件下,原有岩石的结构和成分发生改变而形成,有片岩、云母片岩等。

三、岩石的结构特征1. 火成岩的结构特征:具有晶粒结构,可分为等粒结构、斑晶结构等。

2. 沉积岩的结构特征:具有层理结构,可分为水平层理、交错层理等。

3. 变质岩的结构特征:具有片理结构,可分为横长石片理、石英片理等。

四、岩石的性质和特征1. 岩石的物理性质:包括密度、硬度、颜色、透光性等,可通过实验进行测试。

2. 岩石的化学性质:包括酸碱度、溶解度等,对不同矿物质有不同影响。

3. 岩石的热学性质:包括导热性、热胀性等,影响岩石在地球内部的行为。

五、岩石的应用价值1. 火成岩的应用价值:如花岗岩可用于建筑、雕刻;玄武岩可用于路面铺设等。

2. 沉积岩的应用价值:如石灰石可用于水泥、建筑材料生产等。

3. 变质岩的应用价值:如大理石可用于装饰、雕刻;片岩可用于板岩的生产等。

六、岩石的形成与地质变化1. 岩石的形成过程:源于地球内部或外部作用,经过固化、堆积、挤压等多种过程形成。

2. 岩石的地质变化:受地壳构造运动、地质过程影响,岩石会发生变形和改变。

1. 岩石的研究对地质学、矿产资源等领域有重要意义。

2. 岩石是地球演化的记录者,通过对岩石的研究可以推断地球历史和地球未来发展趋势。

综上所述,岩石构造是地球科学中的重要分支,通过对岩石的认识和研究,有助于深入了解地球的构造和演化过程。

对于地质学、矿产资源开发等领域具有重要意义。

构造地质学复习资料一、名词解释:1、构造应力场:地壳一定范围内某一瞬间的应力状态。

(4分)2、盐丘:由于盐岩和石膏向上流动并挤入围岩,使上覆岩层发生拱曲隆起而形成的一种构造。

(4分)3、底劈构造:由变形复杂的高塑性层(如岩盐、石膏和泥质岩类等)为核心,刺穿变形较弱的上覆脆性岩层的一种构造。

一般分为底劈核、核上构造、核下构造三个部分。

(4分)4、飞来峰:当逆冲断层和推覆构造发育区遭受强烈侵蚀切割,将四周外来岩体剥掉,在原地岩块上残留小片孤零零的外来岩体,称为飞来峰。

(4分)5、构造窗:当逆冲断层和推覆构造发育区遭受强烈侵蚀切割,将部分外来岩体剥掉而露出下伏原地岩块,表现为在一片外来岩块中露出一小片由断层圈闭的原地岩块,称为构造窗。

(4分)6、窗棂构造:是强硬岩层组成的形似一排棂柱的半园柱状大型线理构造。

(4分)7、石香肠构造:不同力学性质互层的岩系受到垂直或近于垂直岩层的挤压时,软弱层被压向两侧塑性流动,夹在其中的硬岩层不易塑性变形而被拉伸,以致拉断,形成剖面上形态各异、平面上呈平行排列的长条形岩块,即为石香肠。

(4分)8、破劈理:指岩石中一组密集的剪破裂面,裂面定向与岩石中矿物的定向排列无关。

间距一般为数毫米至数厘米。

(4分)9、流劈理:为变质岩和强烈变形岩石中最常见的一种次生透入性面状构造,它是由片状、板状或扁园状矿物或几何体平行排列构成,具有使岩石分裂成无数薄片的性能。

(4分)10、递进变形:在变形过程中,物体从初始状态变化到最终状态的过程是一个由许许多多次微量应变的逐次叠加过程,这种变形的发展过程称为递进变形。

(4分)11、柱状节理:为玄武岩中常见的一种原生破裂构造,总是垂直于溶岩的流动层面,在平缓的玄武岩内,若干走向不同的这种节理将岩石切割成无数个竖立的多边柱状体;其形成与熔岩流冷凝收缩有关,横断面为六边形、四边形、五边形及七边形等多种形态。

(4分)12、枕状构造:枕状构造是水下基性熔岩表面具有的一种原生构造。

一、判断题1、对称波痕的波峰尖端指向岩层的顶面。

对2、对称浪成波痕的波峰尖端指向岩层的底面。

错3、泥裂在剖面上一般成“V”字形,其“V”字形尖端指向岩层顶面。

错4、斜层理由一组或多组与主层面斜交的细层组成,其细层的收敛方向指向岩层的底面方向。

对5、斜层理由一组或多组与主层面斜交的细层组成,其细层的收敛方向指向岩层的顶面方向。

错6、粒级层理又称递变层理,其特点是在一单层内,从底到顶粒度由粗逐渐变细。

对7、雨痕的凹坑或瘤状印模的圆弧形顶端总是指向岩层底面。

对断层运动方向1、在断层旁侧发育的压性结构面(如褶皱轴面)与断层所构成的锐角指示断层对盘的运动方向。

对2、在断层旁侧发育的张性结构面(如羽状张节理)与断层的锐夹角指示对盘的运动方向。

错3、在断层旁侧发育的羽状剪节理与断层所构成的锐角指示断层对盘的运动方向。

错4、牵引褶皱的弧形顶端指示断层对盘运动方向。

错5、牵引褶皱的弧形顶端指示断层本盘运动方向。

对6、同沉积断层的上盘常发育逆牵引构造,逆牵引构造一般构造背斜,其弧形顶端指示断层本盘的运动方向。

错褶皱1、同沉积褶皱是在岩层形成后受力变形而形成的。

错2、同沉积断层是在岩层形成后受力断裂而形成的。

错3、在多层岩层受到顺层挤压引起的纵弯褶皱作用过程中,背斜中各相邻岩层的下层相对向背斜的转折端滑动。

错4、在多层岩层受到顺层挤压引起的纵弯褶皱作用过程中,背斜中各相邻岩层的上层相对向背斜的转折端滑动。

对V字形法则1、当岩层倾向与地面坡向相同,且岩层倾角大于地面坡度角时,岩层界线与地形等高线的弯曲方向相反。

对2、当岩层倾向与地面坡向相反,岩层界线与地形等高线的弯曲方向相反。

错3、当岩层倾向与地面坡向相同,且岩层倾角小于地面坡度倾角时,岩层界线与地形等高线的弯曲方向相反。

错4、当岩层倾向与地面坡向相反时,岩层出露线与地形等高线的弯曲方向相同。

对5、当岩层倾向与地面坡向相同,且岩层倾角大于地面坡度角时,岩层界线与地形等高线的弯曲方向相反。

岩石构造知识点总结归纳一、岩石的成因分类1. 岩浆岩:由地下岩浆的冷却凝固形成,包括火成岩和变质岩。

火成岩:是由地下岩浆在地表或地下凝固形成的岩石,包括花岗岩、玄武岩、安山岩等。

变质岩:是在高温高压条件下,既有岩浆成分,又有已存在岩石成分变质形成的岩石,包括片麻岩、片岩、大理岩等。

2. 沉积岩:是由岩屑、有机物等在水体中沉积形成的岩石,包括砂岩、泥岩、页岩等。

3. 变质岩:是原来的岩石经受高温和高压等环境作用发生物理化学变化形成的岩石,包括云母片岩、石英岩、石英片岩等。

4. 特殊岩:包括玻璃岩、凝灰岩、千枚岩等。

二、岩石的形成1. 岩浆岩的形成过程:岩浆通过火山爆发或岩浆从深部上升到地表,冷却凝固形成火成岩。

2. 沉积岩的形成过程:岩屑、有机物等在水体中沉积,经过长时间压实形成沉积岩。

3. 变质岩的形成过程:原来的岩石在高温高压环境下发生物理化学变化形成变质岩。

4. 特殊岩的形成过程:玻璃岩是由火山活动形成,凝灰岩是由火山灰等物质在火山活动中喷发形成,千枚岩是由玄武岩浆喷发后冷却凝固形成。

三、岩石的结构1. 硬度:岩石的硬度是指岩石的抗压能力,包括硬岩和软岩。

2. 结构:岩石的结构包括层理、节理、破裂面等,对岩石的性质和应用具有重要意义。

3. 成分:岩石的成分包括矿物组成、化学成分等,可以根据岩石的成分来进行分类和归纳。

四、岩石的变形1. 构造变形:岩石受到外部力的作用而发生的变形称为构造变形,包括褶皱、断层、褶皱断裂带等。

2. 岩石变质变形:岩石在高温高压条件下发生物理化学变化而形成的变形称为岩石变质变形,包括岩石的形变、破裂和变形等。

五、岩石的取样分析1. 岩石的取样方法:岩石的取样方法包括采样、打孔、取芯等,通过取样可以了解岩石的成分和性质。

2. 岩石的分析方法:岩石的分析方法包括化学分析、物理性质测试、显微镜观察等,可以揭示岩石的构造和成因。

六、岩石的应用1. 矿产资源开发:岩石构造学可以指导矿产资源的勘探、开发和利用,对于矿产资源的评价和储量估算具有重要的意义。

岩层构造知识点归纳总结岩层构造是地质学中一个重要的研究领域,它研究的是地球内部岩石的组织结构以及岩石产生、变形和演化的过程。

岩层构造不仅对认识地球内部的物质构造和物质运动有着重要的意义,而且对资源勘探和环境保护有着深远的影响。

本文将围绕岩层构造的基本概念、分类、形成过程、地质意义以及前沿研究方向展开讨论,以便读者更好地了解和掌握这一领域的知识。

一、基本概念1. 岩层构造岩层构造是指地球内部岩石的组织结构,即岩层的形成和演化过程以及岩层之间的空间关系。

岩层构造是地质学中的一个重要分支,它研究的对象是地球内部的各种岩石体,包括岩石体的组成、结构、性质、变形和演化等方面。

2. 岩层岩层是由相互联系的一组岩石构成的,在地球内部同时存在的岩石体。

岩层可以是单一成分的岩层,也可以是由多种不同成分的岩石交替组成的岩层。

3. 岩层构造分析岩层构造分析是指利用地质学原理和方法,对岩石体的组成、结构、性质、变形和演化等方面进行研究。

岩层构造分析是岩层构造研究的基础,也是认识岩层构造形态和活动规律的重要手段。

二、分类岩层构造可以按照不同的分类标准进行分类,主要有以下几种分类方法:1. 按照地质年代的不同进行分类按照地质年代的不同,岩层构造可以分为古生代岩层构造、中生代岩层构造和新生代岩层构造。

不同年代的岩层构造具有不同的形成和演化过程,对地球内部的构造和演化有着不同的影响。

2. 按照岩石类型的不同进行分类按照岩石类型的不同,岩层构造可以分为火成岩层构造、沉积岩层构造、变质岩层构造和岩浆岩层构造等。

不同类型的岩层构造具有不同的特点和演化过程,对地质结构和资源勘探有着不同的意义。

3. 按照岩石形态的不同进行分类按照岩石形态的不同,岩层构造可以分为褶皱岩层构造、断裂岩层构造、褶断岩层构造和岩层变形构造等。

不同形态的岩层构造对地质构造和资源勘探有着不同的影响。

三、形成过程岩层的形成过程是多方面的,主要包括火成岩、沉积作用、变质作用和构造作用等。

岩石大地构造学(PETROTECTONICS)教师:张开均课程简介:本课程是地质学学科础课,是岩石学、地球化学、大地构造学和矿物学等基础学科的有机融合和发展。

岩石是认识固体地球的主要信息载体,是地球化学的主要研究对象之一。

在不同的板块构造背景下,可能产生不同的岩石或岩石组合。

通过认识和研究这些岩石及岩石组合来理解地球特别是岩石圈板块构造的演变,恢复和确定特定区域、特定地质历史时期的板块构造环境,是本课程的目的。

教学要求:通过本课程的学习,掌握岩石大地构造学的基本概念、研究内容、研究方法、研究前缘及其进展,能够在野外调查和室内分析的基础上,通过对矿物岩石学标志、地球化学标志等的甄别,确定特征岩石和典型岩石组合,并进而合理地探讨岩石及岩石组合与岩石圈大地构造演化之间的关系。

第一章板块构造与地幔柱理论1.板块构造基本原理(Mid一ocean Ridges,Intracontinental Rifts,Island Arcs,Active Continental Margins,Back-arc Basins,Ocean Island,Continent):固体地球上层在垂直方向上可划分为物理性质截然不同的两个圈层:上部刚性的岩石圈[包括地壳和地慢最上部的橄榄岩层],和下部的塑性软流圈。

岩石圈在侧向上又可由不同的板块边界划分为若干大小不等的刚性板块。

彼此间在软流圈之上作大规模水平运动。

相邻岩石圈间水平运动有三种类型:在洋中脊裂谷带,两板块作背向运动(离散),产生新洋壳和海底扩张;在海沟一岛弧带位置上,两板块相向运动(汇聚),伴随洋壳消亡或大陆碰撞;在转换断层处,相邻板块间发生走向滑动,洋壳既无新生,也无消减。

在全球范围内,板块沿分离边界的扩张增生与沿汇聚边界的收敛消亡相互补偿抵消,从而使地球半径和体积保持不变。

岩石圈板块运动的驱动力来自地球内部,最可能是地幔中的物质和热对流。

2.离散型板块边界:相当于大洋中脊轴部,两侧板块相背离开,其应力状态是拉张。

中脊轴部是海底扩张中心,软流圈物质从这里上涌冷凝成新的洋底岩石圈,并添加到两侧板块的后缘上,故分离型边界也是板块的增生边界或称建设型板块边界。

离散型板块边界的典型:北大西洋洋脊,大洋中脊被东西向转换断层错开。

3.敛合(汇聚)型板块边界:由于洋壳俯冲消减产生的板块边界,由于板块相对运动,故应力以挤压为主,伴有地壳变形和大量岩浆活动,可形成造山带。

可进一步划分为俯冲边界和碰撞边界。

(1)俯冲边界(相当于海沟):可分为三种基本类型①西太平洋型:弧后盆地一岛弧一海沟型,大洋向大陆的边缘俯冲,如西太平洋向欧亚大陆俯冲,这种大陆边缘即是西太平洋型大陆边缘,发育弧后盆地一岛弧一海沟,如日本海-日本岛-日本海沟。

其岛弧以陆壳为基底。

为较成熟的俯冲类型。

俯冲角度较大,主体为拉张的构造背景。

②智利型:陆缘弧一海沟,大洋板块沿陆缘俯冲于大火山弧为陆缘弧,而非岛弧,岩浆弧基底为大陆壳,如东太平洋智利。

此类型俯冲边界俯冲角度小,较为年轻,为挤压的构造环境,可形成大规模的高原(安第斯高原)。

③汤加型:大洋岛弧一海沟,岛弧以洋壳为基底,是两大洋板块之间的俯冲边界,如马里亚纳海沟一汤加弧体系,是太平洋板块与菲律宾板块之间俯冲边界。

(2)碰撞边界:当敛合边界两侧都是陆壳板块,即古大洋板块已全部俯冲消亡,两陆块直接碰撞,故称为碰撞边界,由于它使两个陆块缝合在一起,故又称缝合带。

又可分为两种。

①陆—陆碰撞:大陆—大陆碰撞,典型的如印度次大陆和欧亚大陆沿稚鲁藏布缝合带碰撞,陆壳板块可插入另一陆壳板块之下继续俯冲,形成宏伟的山系,并伴有广泛的区域变质和岩浆侵入活动。

②弧-陆碰撞:岛弧-大陆碰撞,如我国台湾岛弧和亚洲大陆的碰撞。

规模稍小,力度弱。

4.转换型板块边界:即转换断层,其两侧板块作走滑运动,其应力状态是剪切的,沿转换边界,岩石圈既不增生,也不消亡。

大型大陆转换断层的实例是加里福尼亚的圣安德烈斯断层。

5.大陆边缘指一个大陆的边部:可分为(1)被动大陆边缘(大西洋型);(2)活动大陆边缘(太平洋型)A 西太平洋型(海沟-岛弧-弧后盆地[-大陆弧] 型)B 安第斯型(海沟-大陆弧型)6.板块运动模式:大洋板块从中脊形成后,地慢对流体像机器传送带一样,驮载着洋壳板块向两侧运动,到达海沟,遇到大陆板块时,由于洋壳板块密度大,位置低,便沿着海沟俯冲于大陆板块之下,俯冲的洋壳板块达到一定深度时,即熔融而消失,洋壳俯冲殆尽后,大陆发生碰撞,形成造山带。

7.威尔逊旋回:a.大陆裂谷,b.窄大洋,c.成熟大洋,d.消减大洋,e.残余洋,f.洋盆闭合-大陆碰撞。

整体经历着一个从大洋俯冲→大陆俯冲碰撞→碰撞后。

Wilson旋回可以看出六个阶段中前三个阶段反映了大洋的形成和张开,后三个阶段则标志了大洋的收缩和关闭。

扩张着的大洋,周缘广泛发育大西洋型大陆边缘,中脊大致位于大洋的中轴部位,收缩着的大洋,至少有一侧是太平洋型大陆边缘,大洋中脊位于偏于大洋的某一侧。

由Wilson旋回可以看出,大洋的演化呈现为张开和关闭的旋回阶段,由于大洋盆地是全球最大的构造一地貌单元,它占据了地球表面的大部分,大洋开闭的旋回主宰了地球表层活动和演化全局。

在某种程度上可以说:大洋发展演化旋回是板块构造学说的一个总纲,它体现了板块理论的精髓。

8.地幔对流:板块运动机制解释:地球深部热源上涌,导致地幔内形成两个方向相反的对流环,可与茶杯中水的加热过程类比。

洋脊部位是密度较小的热流上升处,海沟俯冲带是对流环冷却后的下沉处(因密度增大也起到拉动洋脊扩张的作用)。

岩石圈板块运动可类比为自动式传送带。

球演化过程中可能出现过幕式的全地幔对流(Larson et Hauri,1997),与长时期的双层对流有重大不同。

这两种地幔过程的相互转换和交替可能是地球阶性演化的重要内在原因。

9.地幔柱的概念:地球深部核幔边界附近的高温低粘度层(D”层)可以产生柱状上升的热物质体。

热物质体在经过地幔达到冷的岩石圈时,顶部常呈喇叭形张开,形成一个具有球状顶冠和狭窄尾柱的热物质体构造—热幔柱构造。

热幔柱巨大的球状顶冠在上升过程中可以引起地壳上隆和大规模溢流玄武岩火山作用(形成大陆或大洋溢流玄武岩),并且可以造成区域变质作用,地壳熔融作用及不同规模地壳伸展。

随上覆板块运动,热幔柱狭窄的尾柱会产生一系列热点火山链。

(1)地幔柱的地质作用:发育三条放射状裂谷(Eg. Red Sea、Gulf of Aden、Eastern African Rift),其中一条由于岩浆活动变弱而蜕变为(aulacogen)拗拉槽---大洋盆地形成过程中的产物。

(2)地幔柱与板块的相互作用:板块的漂移可能使地幔柱顶冠偏向板块漂移方向而不再对称。

中国东部大规模岩浆活动与西太平洋超级地幔柱和地幔下降流可能有密切联系。

(3)地幔柱的化学成分特征:构成热点的大洋岛玄武岩的化学成分能较好地反映地幔柱的化学成分特征(地幔探针)与大洋中脊玄武岩相比,大洋岛玄武岩富含大离子不相容元素,并且有较高的87Sr/86Sr和较高(?)143Nd/144Nd。

据此Compbell—Griffths(1992)认为热幔柱的化学成分特征反映元素源于富集型地幔(相当于下地幔)。

有人认为在上升过程中,热幔柱头部化学成分是不断变化的,是有源区成分和捕获的地幔成分复合的特征,而热幔柱狭窄尾部在上升过程中近于基本上不捕获周围地幔物质,因而其化学成分变化主要反映源区化学成分。

(4)地幔柱的运动特征:热幔柱的活动需要一个热边界层,这样的热边界层在地幔中的上下地幔界面的密度界面(670km ),或是核幔边界的D”层,一般认为是启动于核幔边界的D”层。

Why?①理论分析表明:要产生直径为1000km 的热幔柱球状头部,形成大规模溢流玄武岩,热幔柱只有启动于下地幔底部才能完成;②热幔柱的化学成分特征表明它主要来源于富集型地幔(即下地幔);如果D”层受到某种热扰动,其物质的粘度会降低,流动性增强,在热梯度的驱动下,所有受扰动作用的高温低粘度物质会向热边界层最低处汇聚,并在那里形成地幔柱。

热幔柱上升速率是非常慢的,认为一个典型的热幔柱从D”层到达地表(或近地表)大约需要100Ma,其相对移动速度一般低于1cm/a,大规模的溢流玄武岩是热幔柱经过长期积累和捕虏周围地幔所形成的巨大球状顶冠减压熔融喷发产物,在通道打通之前,热幔柱不可能快速上升,因为上升过程和喷发过程都会导致热量的大量散失,从而减少地幔柱的活动能力。

(5)地幔对流对地幔柱运动的影响:一个新生的热幔柱从D”层启动后,上升至地表要穿过整个地幔对流层,地幔水平对流会改变热幔柱的直立形态,使其发生弯曲倾斜,大洋中许多孤立火山岛屿是热幔柱受地幔对流作用弯曲变形的结果。

但近年来许多研究证据表明,地幔并非分层对流而是整体对流,对流速度很慢,尤其是下地幔基本上是无应力条件下的对流,因此,多数学者认为地幔对流对热幔柱不会有明显影响,所以热幔柱这种固定属性使其成为测量全球板块运动的最佳坐标系。

(6)地幔柱构造与板块构造关系:丸山茂德(1994)指出,联合古陆中部链状地幔喷流的上涌,使大西洋张开,D”层成因的超级地幔柱在大西洋中脊之下呈链状排列,说明中脊被下面链状地幔喷流柱固定住,但多少出现了小范围的水平位移,如此,大西洋中的板块驱动力可能是核幔边界形成的地幔柱,即板块构造受到地幔柱构造的控制。

在俯冲带位于北面(爪哇海沟)的印度洋和两侧都有俯冲带的太平洋,中脊与超级地幔柱无关。

这意味着在俯冲带发育时,板块构造与地幔柱无关。

(7)地幔柱构造与威尔逊旋回:超大陆是因地幔柱的上涌而裂开的。

分离出的大陆随时间移动到超大洋内,并任意分布。

此时俯冲带在地球表面发育是任意的。

它们提供冷物质(板块)进入地幔,成为位于670km的停滞岩块,并在下地幔形成任意分布的下降流,一旦小规模的冷地幔柱汇集形成较大规模的下降流,所有大陆岩石圈就会朝冷地幔柱移动形成超大陆。

威尔逊旋回可分为早期和晚期阶段。

早期阶段的特点是下地幔内任意分布有地幔柱;晚期阶段的特点是下地幔中只有一个超级冷地幔柱,所有大陆岩石圈都被移动直至被吞没其中。

地幔柱的活动是幕式的。

根据地球的显生宙历史判断,一个威尔逊旋回的周期可能是800Ma。

(8)全球构造:地幔柱与板块构造的有机结合。

丸山茂德(S.Maruyama)等日本学者根据地层(P波)层析成像技术得到的全地幔内部结构和对板块下插历史追踪的研究结果,认为地幔柱和板块并非互相独立,二者构成一个统一的构造体系—全球构造体系。

(9)超级冷地幔柱的形成:海洋板块俯冲到670km深处,在那里岩石圈物质滞留下沉(由于相转变的吸热性质引起灾变性重力塌陷),这样就形成冷地幔喷流柱向下朝外地核流动。