南京地区明代大型砖室墓形制研究

- 格式:pdf

- 大小:511.42 KB

- 文档页数:9

北京大学1993年考题名词解释1直立人:直立人化石最早发现于爪洼,1891年荷兰Dubois发现一块头骨化石,后又发现骰骨化石,1894年正式命名为直立猿人,现称人属直立种。

中国境内发现的直立人化石主要包括蓝田人、北京人、巫山人、元谋人等,中国最早直立人脑量为800-1000ml,一般认为直立人存在的时间为距今200-20万年补充:Homo erectus一类形态特征比能人进步但比智人原始的古人类。

曾称作猿人,含有从猿到人中间环节的意思。

生活在距今约180万~20万年前,地质时代属早更新世至中更新世,考古年代为旧石器时代早期。

直立人可能起源于非洲,一般认为大概是由能人进化来的,后来进化成早期智人。

直立人化石最早是1890年在印度尼西亚的爪哇发现的;以后发现地点不断增多,主要集中在亚洲南部和中部、非洲东部和西北部及欧洲西部。

直立人头骨平扁,骨壁厚,眉脊粗壮,脑量平均小于1000毫升(从早期的800毫升左右增加到晚期的1200毫升左右)。

身材明显比南方古猿高大,平均身高为160 厘米,平均体重据估计约有60千克,肢骨与现代人差别不大。

有名的直立人化石,有印度尼西亚的爪哇人、中国的蓝田人和北京人、北非的毛里坦人等2类型学:也称为形态学或标型学,是研究考古遗存(包括遗迹和遗物)的外部形态顺序的方法论。

在近代科学中,生物学最早使用这种方法。

1903年瑞典考古学家蒙特留斯在《东方和欧洲的古代文化诸时期》一书中专门总结并论述了类型学原理。

二十世纪30年代类型学理论传入中国。

类型学最初是为了解决考古遗存的时代问题,也被应用于各考古学文化的比较研究,是考古学研究的重要方法之一。

3铜石并用时代:1877年意大利学者G.基耶里克提出在新石器时代和青铜时代之间,增加铜石并用时代作为过渡期,从此确立了这一概念。

铜石并用时代以红铜的使用为开始的标志。

世界各地进入铜石并用时代的时间是不同的。

中国铜石并用时代的上限可以到仰韶文化时期,龙山时代则是晚期铜石并用时代,中国铜石并用时代的金属工具不仅仅是红铜,还有黄铜、青铜,只是后二者较少。

·考古快照

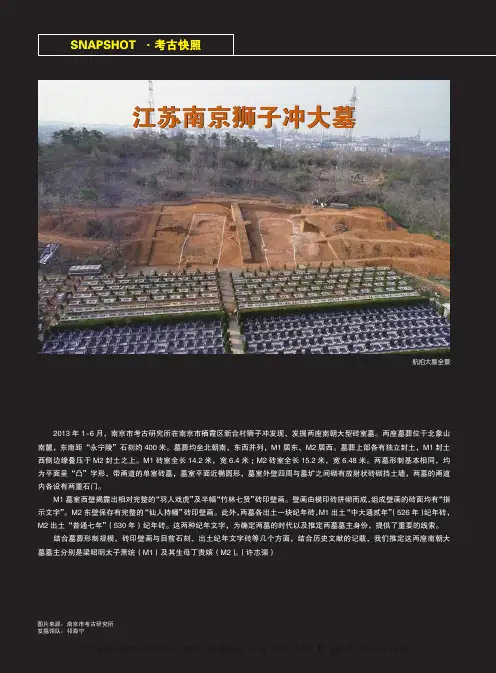

SNAPSHOT 2013年1~6月,南京市考古研究所在南京市栖霞区新合村狮子冲发现、发掘两座南朝大型砖室墓。

两座墓葬位于北象山南麓,东南距“永宁陵”石刻约400米。

墓葬均坐北朝南,东西并列,M1居东、M2居西。

墓葬上部各有独立封土,M1封土西侧边缘叠压于M2封土之上。

M1砖室全长14.2米,宽6.4米;M2砖室全长15.2米,宽6.48米。

两墓形制基本相同,均为平面呈“凸”字形、带甬道的单室砖墓,墓室平面近椭圆形,墓室外壁四周与墓圹之间砌有放射状砖砌挡土墙,两墓的甬道内各设有两重石门。

M1墓室西壁揭露出相对完整的“羽人戏虎”及半幅“竹林七贤”砖印壁画。

壁画由模印砖拼砌而成,组成壁画的砖面均有“指示文字”。

M2东壁保存有完整的“仙人持幡”砖印壁画。

此外,两墓各出土一块纪年砖,M1出土“中大通贰年”(526年)纪年砖,M2出土“普通七年”(530年)纪年砖。

这两种纪年文字,为确定两墓的时代以及推定两墓墓主身份,提供了重要的线索。

结合墓葬形制规模、砖印壁画与目前石刻、出土纪年文字砖等几个方面,结合历史文献的记载,我们推定这两座南朝大墓墓主分别是梁昭明太子萧统(M1)及其生母丁贵嫔(M2)。

(许志强)

航拍大墓全景

江苏南京狮子冲大墓

M1纪年砖M2纪年砖

M1

西壁“竹林七贤”砖印壁画拓片

M2墓壁花纹装饰M2

东壁“仙人持幡”砖印壁画。

南京明孝陵与北京明长陵建筑形制对比研究摘要明代皇陵的在陵寝制度与陵园结构上与前朝迥然有别,在继承的基础上大胆创新,成就了新的建筑形制,推动了中国古代陵墓制度发展。

明朝的6处18座皇陵,因建成时代不同略有区别,本文以南京明孝陵和北京明长陵为案例,进行对比,研究明皇陵建筑形制的变化。

关键词明孝陵;明长陵;建筑形制南京明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋及皇后合葬的陵墓,分神道和陵寝两部分。

神道包括下马坊、大金门、棂星门等。

陵宫部分有祾恩门、祾恩殿、金水桥、明楼、宝顶等。

北京明长陵是明朝第三位皇帝朱棣和孝仁皇后徐氏的合葬陵墓。

长陵营造之初,朱棣就钦定陵寝“悉遵洪武俭制”,即长陵仿孝陵规制。

明长陵与明孝陵相似,分神道和陵寝两部分。

长陵神道有石牌坊、大红门、龙凤门等。

陵宫有陵门、祾恩门、祾恩殿、明楼、宝顶等[1]。

1 南京明孝陵大金门是一座砖石结构的券门,有三洞,中间最高,左右两侧月4.2米,根据文献推测大金门屋顶原为重檐歇山。

金水桥作为明孝陵前导空间中的一节,位于主建筑前。

据资料显示,原来的金水桥又名御河桥,共有五道,后毁于战火,清代改修为三座。

文武方门设五座门道,中间三孔为券顶,两侧掖门位于两侧作平顶。

其中正门屋顶为歇山并设有装饰的斗栱、彩画显得威严庄重,而掖门初设有装饰的斗栱、彩画外还有雀替、垂莲柱等构件,丰富多彩。

碑殿即孝陵門,由台基与门庭建筑组成,原孝陵门门庭建筑面阔约22米,并设有砖墙连接陵宫外垣。

长方形台基为石造须弥座,雕刻如意云纹。

南京明孝陵享殿仿照明故宫中奉天殿而成,享殿主体建筑早已毁于战火,仅剩三层须弥座台基。

根据现存遗迹上的石柱础可推测,原享殿面阔九间、进深五间、重檐庑殿顶,与长陵享殿相似。

享殿下三层须弥座台基上还保留部分石雕构件,虽然残破,但气势依旧壮观。

方城明楼分为方城和明楼两部分,其中方城下部为须弥座,上部用条石砌筑,方城中有一券洞门,通向宝顶圆拱形隧道,共54级台阶。

明楼位于方城顶部,据记载,明楼原为五开间殿堂建筑,南面辟拱券门3个。

明代官员墓室面积

答:明朝官员墓地规格:一品官员:莹地九十步,坟高一丈八尺。

二品官员:莹地八十步,坟高一丈四尺。

三品官员:莹地七十步,坟高一丈二尺。

四品官员:莹地六十步,坟高八尺。

五品官员:莹地五十步,坟高八尺。

六品官员:莹地四十步,坟高六尺。

七品官员:茔地二十步,坟高六尺。

以南京三座明代宦官墓葬为例,这三座明代砖室墓同穴并排分布,保存完好,出土遗物121件(套),质地包括瓷、锡、玛瑙、银、象牙、铜、石等。

根据出土墓志可知,其中一位墓主为明代孝陵神宫监太监韦清。

另外,位于夹关镇鱼坝村的古墓,是明朝兵部尚书杨世安与张氏夫妻合葬墓,墓门上写的是明代朝议大夫,兵部尚书可能是死后被皇帝追封的。

这座古墓修建于1554年,距今已有470年之久,墓碑是明朝时期修建,1864年杨世安后裔重新补修墓茔,墓顶边沿也有少部分修正,不过整体还是470年前的模样。

总之,明代官员的墓室面积因个人官职等级和家庭地位的不同而有所差异。

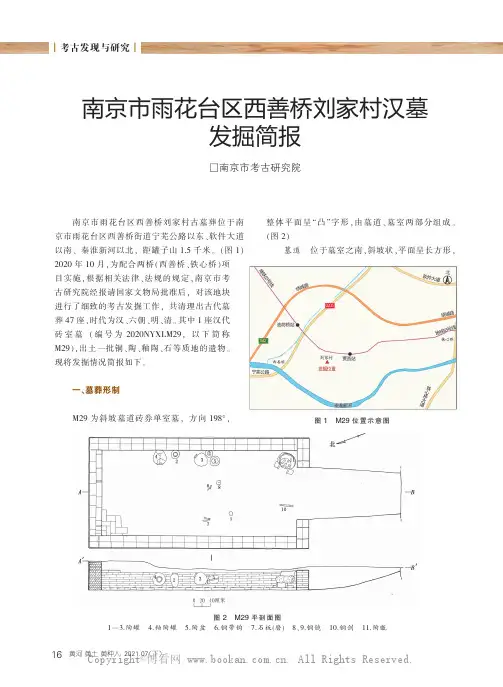

图2M29平剖面图1—3.陶罐 4.釉陶罐 5.陶盆6.铜带钩7.石板(磨)8、9.铜镜10.铜剑11.陶甑南京市雨花台区西善桥刘家村古墓葬位于南京市雨花台区西善桥街道宁芜公路以东、软件大道以南、秦淮新河以北,距罐子山1.5千米。

(图1)2020年10月,为配合两桥(西善桥、铁心桥)项目实施,根据相关法律、法规的规定,南京市考古研究院经报请国家文物局批准后,对该地块进行了细致的考古发掘工作,共清理出古代墓葬47座,时代为汉、六朝、明、清。

其中1座汉代砖室墓(编号为2020NYXLM29,以下简称M29),出土一批铜、陶、釉陶、石等质地的遗物。

现将发掘情况简报如下。

一、墓葬形制M29为斜坡墓道砖券单室墓,方向198°,整体平面呈“凸”字形,由墓道、墓室两部分组成。

(图2)墓道位于墓室之南,斜坡状,平面呈长方形,□南京市考古研究院南京市雨花台区西善桥刘家村汉墓发掘简报图1M29位置示意图图4M29出土陶器1.釉陶罐(M29:4)2、3.A 型陶罐(M29:1、M29:3) 4.B 型陶罐(M29:2) 5.陶盆(M29:5) 6.陶甑(M29:11)竖穴直壁,残长2.26米,宽1~1.28米,残深0.42米,坡度18°。

墓道内填土呈黄褐色,土质紧密,包含少许碎砖块。

墓室平面呈长方形,砖墙及上部砌砖已破坏。

长4.8米,宽2.12米,残高0.42~0.68米。

墓室三壁、底部均为青砖垒砌。

墓壁由一层砖横向顺砌和一层砖纵向顺砌上下叠压而成,底部平铺一层“人”字形铺地砖。

砖长31厘米、宽15厘米、厚4厘米,少数端、侧面模印几何花纹(图3)。

出土随葬品11件,主要集中于墓室左侧。

未发现葬具和人骨。

二、随葬品(一)陶器/釉陶器器类主要有陶罐、陶甑、陶盆等,共计6件。

釉陶罐1件。

标本M29:4,夹砂陶胎,器表施酱色釉,方唇,唇面有凹槽,敞口,折沿,圆肩,鼓腹,平底内凹,肩部贴附2个对称的泥条竖系,系上饰蕉叶纹,器身饰多道凹弦纹。

南京明代明孝陵的历史格局与建筑特色解析1. 引言1.1 概述南京明代明孝陵作为中国历史上一处重要的陵墓建筑,其历史格局和建筑特色具有极高的研究价值。

本文旨在通过对南京明孝陵的历史背景、建筑特色以及与其他同类建筑之间的关系进行综合解析,揭示其所呈现出来的历史格局和独特之处。

1.2 文章结构本文将分为五个部分对南京明代明孝陵进行深入研究。

首先在引言中给出文章的概述,并说明文章的目的。

其次,在第二部分中探讨南京明代明孝陵的历史背景,包括明朝时期南京的重要性以及建陵的起源与发展等方面。

然后,在第三部分中详细解析明孝陵的建筑特色,包括整体布局与规划设计、建筑风格与技艺特点以及石刻、塑像及装饰艺术品介绍等内容。

接下来,在第四部分中分析历史格局对明孝陵产生的影响,包括政治、社会因素对建筑格局的影响、经济、文化因素对建筑特色的塑造以及与其他同类建筑之间的相互关系与比较研究。

最后,在第五部分中对前文进行总结,评价南京明代明孝陵的历史格局和建筑特色,并展望未来对明孝陵研究的重要方向。

1.3 目的本文旨在通过对南京明代明孝陵的历史背景、建筑特色和与其他同类建筑之间关系的详细解析,探讨其所展示出的历史格局和独特之处。

通过这一研究,我们可以更好地理解中国古代帝王陵墓建设的发展规律及其与时代背景的相互作用。

同时,本文也旨在提供给读者一个深入了解南京明代明孝陵的机会,从而进一步加深对中国传统文化和历史遗产的认知。

2. 南京明代明孝陵的历史背景2.1 明朝时期南京的重要性在明朝时期,南京是中国的首都以及政治、经济和文化中心之一。

明太祖朱元璋于1368年建立明朝后,将首都设在南京,并规划了宏大的皇城建筑群。

南京作为首都,集聚了大量官员、学者和艺术家,使得这座城市成为著名的文化繁荣之地。

2.2 建陵的起源与发展明孝陵是明太祖朱元璋和其皇后马皇后的合葬陵墓,位于紫金山麓。

该陵墓始建于1381年,历经多次扩建和修复,已有600多年的历史。

明代皇帝朱元璋和马皇后的合葬陵墓,南京最大的帝王陵墓,明孝陵明代皇帝朱元璋和马皇后的合葬陵墓,南京最大的帝王陵墓,明孝陵明孝陵坐落于江苏省南京市钟山南麓玩珠峰下。

明太祖朱元璋和马皇后合葬于此。

明洪武十四年(公元1381年),朱元璋命中军都督府佥事李新主持陵墓的营建工程,第二年八月,马皇后去世,九月葬入此陵墓,定名为“孝陵”。

洪武十六年(公元1383年)五月,孝陵殿建成。

洪武三十一年(公元1398年)闰五月,朱元璋病逝,与马皇后合葬于此陵。

明孝陵的附属工程一直延续到永乐三年(公元1405年)。

明孝陵规模宏大,建筑雄伟,形制参照唐宋两代的陵墓而有所增益。

陵占地长达22.5公里,围墙内享殿巍峨,楼阁壮丽,南朝七十所寺院有一半被围入禁苑之中。

陵内植松十万株,养鹿千头,每头鹿颈间挂有“盗宰者抵死”的银牌。

为了保卫孝陵,内设神宫监,外设孝陵卫,有五千到一万多军士日夜守卫。

清康熙、乾隆帝南巡时,都曾亲往谒陵,还特设守陵监二员,四十陵户,拨给司香田若干。

咸丰三年(公元1853年)孝陵地区成为太平军和清军对峙的重要战场,地面木结构建筑几乎全毁。

墓区的建筑大体分为两组:第一组神道部分,从下马坊起,到孝陵正门;第二组是主体部分,从正门到宝城、明楼、崇丘为止。

现存建筑有神烈山碑、禁约碑、下马坊、大金门、四方城及神功圣德碑、石像翁仲、御河桥、陵门、碑亭、孝陵殿、大石桥、宝城、墓及清末所建碑亭、享殿等。

明孝陵主体建筑的正门文武坊门。

门上嵌有青石碑一方,阴刻馏金大字“明孝陵”,为曾国藩所题。

过孝陵正门大金门,到四方城,四周围墙形如壁垒。

城内有一大石兽,昂首曳尾,宛然若生,背上驮“大明孝陵神功圣德碑”,碑文正楷,长达2746字,字大如拳,历述了明太祖一生的功德,是明成祖朱棣永乐三年(公元1405年)为其父朱元璋所立的。

碑通高8.84米,碑身高4.78米,宽2.24米,厚0.83米,是南京地区地面现存石碑中最大的一个。

一座清代同治八年(1869年)所建的碑殿。

明孝陵地宫结构

明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋和马皇后的合葬陵墓,位于南京市钟山南麓。

明孝陵的地宫结构具有一定的特色,其前方后圆的布局与地宫和地面建筑的结合是其重要特点。

地宫是安放帝后棺椁的主体部分,其结构为长方形,深度约20米。

地宫内有多个墓室,其中朱元璋和马皇后的墓室最大。

地宫内部布局讲究,石壁上有精美的石刻,如龙、虎、云、水等图案。

地宫内部还采用了防盗墓技术,如机关、伏火等,以保障陵墓的安全。

地面建筑是祭祀用的,包括陵殿、享殿、配殿、祭台等建筑群。

这些建筑群按照一定的布局排列,以陵墓为中心,形成了一个完整的建筑群落。

地面建筑的风格典雅庄重,具有浓厚的明代建筑风格。

明孝陵的前方后圆布局是指地面建筑的前方后圆形制。

前方是指三进院落组成的祭祀区,包括陵殿、享殿、配殿等建筑群。

后圆是指与前方相衔接的圆形宝城,宝城内为冢,呈馒头形圆丘。

这种前方后圆的布局体现了明朝皇家制度的特点。

总的来说,明孝陵地宫结构独特,布局严谨,具有丰富的历史和文化内涵。

它是中国陵墓艺术史上的重要代表之一,也是研究明朝历史和文化的重要实物资料。

明朝皇帝陵园明代皇陵的设计与布局明代是中国历史上比较重要的朝代之一,而明朝皇帝陵园的设计与布局也是与其重要性相匹配的。

明代皇陵作为皇帝的永远安息之所,不仅承载着朝代的荣光与历史的记忆,更是一座集合了建筑、园林、文化与艺术的精品。

本文将详细探讨明代皇陵的设计与布局。

一、整体规划与布局明代皇陵的设计与布局环环相扣,充满了中国传统文化和哲学的智慧。

一般来说,皇陵布局分为“山门、定陵、御道、神道、墓穴、配景”六个部分。

首先是山门,它一般会设在陵园的入口处,扮演着连接外界与陵园的过渡作用。

山门作为皇陵的第一个标志性建筑,通常由牌坊和城墙组成,犹如一座庄严的门户迎接着前来祭拜的群众。

接下来是定陵,定陵是皇帝的陵墓所在地,是整座陵园的核心。

定陵的建筑一般包括亭子、坛庙和墓室,以及祭祀先皇的圜丘、方丘等。

定陵的建筑风格通常延续了中国古代建筑的特色,体现了富丽堂皇的宫殿建筑风格。

御道是连接山门和定陵的主要通道,也是陵园布局的重要组成部分。

御道一般为直线或曲线形状,两侧种植着参天大树,营造出一种肃穆庄严的氛围。

神道是明代陵园设计中极具特色的部分,它连接着定陵和墓穴,被视为神灵通往人间的通道。

神道两旁通常会设置石狮、石马、石人等神兽雕塑和石刻,以及栩栩如生的动植物雕刻,营造出一种神秘神圣的氛围。

墓穴位于陵园的最深处,是皇帝安息之所。

墓穴一般设置在山体的内部,具有一定的隐蔽性和安全性。

明代陵墓的墓穴结构一般遵循气势恢弘的“天人合一”原则,墓室内部布置着各种灯饰和供品,展现了皇帝的尊严与身份。

最后是配景,配景是明代陵园中的附属建筑,主要包括祭祀用的神亭、看守墓穴的守墓人居住的守陵宅等。

配景的设计与布局通常与整个陵园保持一致,体现统一的建筑风格。

二、建筑风格与特点明代皇陵的设计与布局体现了中国古代建筑的独特魅力,具有浓厚的文化与艺术色彩。

建筑风格上,明代皇陵强调规模宏大、气势磅礴、布局严谨的特点。

建筑结构常采用传统的东方式,飞檐翘角,斗拱装饰,彩绘壁画等元素使得建筑更加雄伟壮观。

南京明孝陵的考古发掘南京明孝陵是中国明朝第一位皇帝朱棣(中宗)及其皇后妹妹杨氏(英宗宣懿皇后)的合葬陵墓,也是明朝皇家陵园中规模最宏伟、建筑最壮丽的一座。

近年来,南京明孝陵进行了一系列的考古发掘工作,为我们展示了这座伟大建筑的历史和魅力。

明孝陵的历史背景明孝陵始建于明成祖朱棣即位之初,选址在紫金山南麓,占地约50余万平方米,建筑面积约4万平方米,建筑规模宏大,气势磅礴。

明孝陵作为明朝第一陵,其建造规模和艺术价值都堪称瑰丽壮观,是中国优秀的古代建筑之一。

考古发掘的重要性明孝陵作为中国历史的重要遗址,对于深入了解明朝历史和文化具有重要意义。

通过考古发掘,我们可以揭开明孝陵的历史面纱,了解其建造背后的故事,挖掘出更多珍贵的文物和史料,在一定程度上弥补了历史材料的缺失。

考古发掘的成果近年来,南京明孝陵的考古发掘取得了丰硕的成果。

考古学家们通过系统的勘探和挖掘,发现了大量的文物和古迹,包括石刻、碑文、墓道、陪葬墓等。

其中,最让人惊喜的是发现了明朝皇帝墓和皇后墓的真实位置,这为研究明孝陵的历史和文化提供了重要的依据。

文物的保护和展示南京明孝陵所出土的文物珍品,都是珍贵的历史遗产,需要妥善保护和展示。

目前,南京明孝陵的文物保护工作已经取得了一定成果,建立了专门的文物保护实验室和展览馆,通过科学的保护措施和展示手段,让更多人了解和欣赏到这些宝贵的历史文化遗产。

引人遐思的历史故事南京明孝陵不仅是一座雄伟的建筑,也是一部充满故事的历史长卷。

在考古发掘中,许多与明朝历史相关的珍贵遗物和文献被发现,这些都让我们更加真实地触摸到明朝帝王的生活和精神风貌。

明孝陵的考古发掘不仅是对历史的挖掘,更是对历史故事的重演和讲述。

在明孝陵的考古发掘过程中,我们一次次与历史接触,一次次被历史故事所打动。

通过这些考古成果,我们能够更加全面地了解中国历史,感受到古人的智慧和辛勤。

南京明孝陵的考古发掘为我们打开了一扇通向明朝历史的大门,让我们能够更好地了解和传承中华文化的瑰宝。

活动及日常祭祀,其源流可以追溯到秦汉时期“墓侧起寝”中的“寝”,这一时期帝王陵园以陵墓封土为中心,“寝”的位置在陵墓封土的一侧,是陵墓的附属建筑;唐宋时期,陵寝制度进一步发展,帝王陵寝的布局开始采用“上下宫”制。

这一时期帝王陵寝的基本形制为:陵园以墓穴封土为中心,四周围以城垣,城垣四面开门,墓穴封土与城垣南门(朱雀门)之间建造献殿(又称寝殿,即宋代的上宫),下宫(寝宫)一般建在陵墓南侧较远且高程较低的位置,用以方便供奉墓主人日常生活起居的需要。

献殿主要用于上陵朝拜祭祀,其位置由早期的陵墓之一侧到位于陵园内中轴线上,地位等级和重要性大大提高,成为陵园中的主体建筑。

可以说,这一时期的献殿不同于汉代时的寝殿,已经从“寝”中脱离而单独成为祭祀朝拜的大殿,其性质已经与明清时期帝陵中的祾恩殿、隆恩殿相同了。

明清时期是陵寝制度的完备期,废除上下宫制度,享殿或祾恩殿或隆恩殿成为帝陵的中心祭祀建筑(见图1)。

唐宋帝陵的上下宫制度在设计理念上注重的是灵魂,而明清帝陵陵宫区凸显“前朝后寝”的院落化布局,反映的是礼制,突出的是皇权[2]。

明孝陵是明代开国皇帝朱元璋和皇后马氏的寿陵,在陵寝制度上的创新多于对前朝的继承,体现在孝陵废除了方上、方垣、上下宫制度,创新发展了方城、明楼和享殿等建筑,改直线神道为曲线神道,形成了自己的风格。

享殿位于孝陵陵宫区的中心位置,是陵宫区内最重要的祭享殿堂,规模宏大,主要用于陈设帝后等的神位、册宝、衣冠和香案等,具有供上陵祭拜举行大规模祭祀活动和日常祭祀的双重功能。

2 明代陵寝祭祀制度和祭祀空间特点2.1 明代陵寝祭祀制度明代的祭祀活动大体分为三等:以天地、宗庙、社稷、陵寝为对象的祭祀活动是大祭;以朝日、夕月、太岁、帝王、先师、先农、旗纛为对象的祭祀活动是中祭;以后、妃、摘要 南京明孝陵作为明朝开国皇帝朱元璋和皇后马氏的合葬陵寝,深远地影响着明清数百年帝王陵寝的发展。

享殿是明孝陵陵宫区内的主体祭祀建筑,兼有日常祭祀和大规模祭祀的双重功能,具有开创性的时代特点。

关于明代南京城墙砖文的几个问题南京市明城垣史博物馆杨国庆南京大学历史系夏维中明代南京城墙砖文,是我国现存的一组规模最大的砖文群,在中国古代砖文史上占有重要的一席之地。

但长期以来,学术界对此缺乏系统、深人的研究。

既有的研究成果,大多局限于对砖文所反映的产地之收集和整理这一层面上,而对砖文所反映的其他方面的历史内涵和价值,则重视不足。

近年来,这种局面虽有所改观①,但许多问题仍有待于进一步探讨。

鉴此,我们拟在长期调查、收集的基础上,对明南京城墙砖文的基本情形、历史价值等方面作一初步的论述,并就在城砖收集和城墙修复中如何更好地保护、利用明南京城墙砖文这一问题,提出一些粗浅的看法。

不适之处,敬请指正。

一、南京城墙砖文的种类过去对砖文的分类,主要依据其产地。

对南京城墙砖文的收集、整理,大约始于20世纪50年代。

从当时的情形来看,其主要目的是为了用来统计南京城墙城砖的产地,具体的数据有两个,即“二十八个府、一百一十八个县,工部及三卫、三镇制作”和“一百二十五州县”。

此后,这些统计数字不断被改写,先后出现了包括府县以及工部、军队卫所等造砖单位在内的一百四十二个、“三十三府行省、十二州一百五十县和七镇”等说法;最新出版的《明南京城墙砖文图释》则提出“有三十二府、一百四十八州县、四镇,另外还有行省造砖、系统造砖的,共计一百九十个不同的署名单位”这一观点。

依据这些统计数字,加上近年来新发现的一些砖文(如明代滁州全椒县烧造等),造砖单位已经达到二百个以上。

当然,随着新的砖文的发现,这一数字还会增加。

这种分类法,在城砖产地层面上对南京城墙砖文给予了一定的揭示,其意义和价值是不言而喻的。

但对于南京城墙如此浩繁的砖文来说,这还显得不够。

因此,南京城墙砖文的分类,应根据砖文的实际情况而重新考虑(限于篇幅,本文对明洪武朝之外的砖文,一般不展开全面论述)。

如果从明南京城墙砖文的内容上看,很大部分属于记名砖文类。

这类砖文中数量最多的是位于长江流域中下游境内的一些府、州、县烧造砖。

南京市栖霞区晓庄村南朝墓发掘简报作者:王海来源:《文物鉴定与鉴赏》2018年第15期摘要:2004年12月,于晓庄村附近发现一座南朝时期的古墓葬,编号为2004NQXM1(下文简称M1)。

南京市考古研究院对其进行抢救性发掘,该墓为竖穴土坑砖室墓,出土器物有青瓷盏、青瓷盘口壶、陶果盒、陶仓、陶耳杯、陶盘、陶甑、滑石猪、石龟跌墓志等。

根据墓葬形制及出土器物特征判断,本次发掘的墓葬年代为南朝早期且为双人合葬墓,墓主身份为统治阶级的上层人士。

关键词:南京;晓庄;南朝墓;木门;石龟跌墓志2004年12月8日,接到群众举报,称晓庄村附近有疑似墓葬遭到破坏,南京市考古研究院的相关人员随即前往现场勘察情况,在确定其为古代墓葬后,于12月9日至22日对该墓葬进行抢救性发掘(编号:2004NQXM1,下文简称M1),现将发掘情况整理简报如下(图1,图2)。

1 墓葬形制M1为土坑竖穴砖室墓,方向50°,由墓坑和砖室构成。

转墓室平面呈“凸”字形,全长7.8米、外宽3.1米、高3.5米,由封门墙、甬道、墓室3个部分组成,封门墙砌于铺地砖上,宽1.95米、残高1.65米、厚0.3米。

甬道为券顶,长2.3米、内宽1.25米、高2.1米。

两侧壁以三顺一丁组砖砌筑,以上逐渐起券至顶,底部铺设席纹地砖。

甬道中部距甬道口1.2米处设一道木门,木门下端有一凹槽,两端延伸到甬道壁下,门槽宽0.2米。

墓室为券顶,平面呈长方形,长4.9米、内宽2.45米、高3.15米。

墓室两侧壁设有左右对称的直棂假窗两扇,假窗上均有一“凸”字形壁龛。

后壁正中高于棺床1.1米处,亦设有一个直棂假窗和“凸”字形壁龛,形制同于墓室两侧壁。

假窗为5棂结构,长0.5米、宽0.4米;壁龛用三层平砖砌筑。

龛宽0.15米、高0.2米、深0.16米。

墓室前部地砖铺设方式同甬道,正中设有长方形排水孔。

孔长0.17米、宽0.14、深0.2米。

墓室后部有砖砌棺床高于前部,宽同墓室,长3.6米,前端由纵向平砖锁口,后部铺“人”字形砖。

南京发现明初怀庆公主墓临安公主墓2017—2018年,南京市考古研究院在配合基建的过程中,先后于南京城南⽜⾸⼭和铁⼼桥发现两座明初公主墓,墓主分别为朱元璋第六⼥怀庆公主和长⼥临安公主,两座墓葬规模宏⼤,砌造精良,等级较⾼,是南京地区近年来明代考古的重要发现。

▲怀庆公主墓远景怀庆公主墓的发现与清理南京市考古研究院于2017年9⽉在南京市江宁区⽜⾸⼭东⼊⼝抢救性发掘了明太祖朱元璋第六⼥怀庆公主墓。

墓坑整体开凿于基岩中,依⼭⽽建。

墓葬墓向40°,墓坑长9.7⽶、宽5.5⽶。

台阶式墓道。

封门墙多重,内层封门墙内嵌有墓志⼀合。

墓顶三券三伏,墓室分为前后室,中部有过道门。

前室平⾯为长⽅形,南北内长2.5⽶、东西内宽3.8⽶。

地⾯纵向错缝平铺⽅形青砖,两侧为长⽅形⼩青砖,平铺、侧⽴各⼀列。

后室之间过道门及门顶部结构已被破坏不存。

底部有⽯门槛,两边有圆形门⾅,推测门向后室内开。

后室呈长⽅形,南北内长5.3⽶、东西内宽3.8⽶。

墓室前部1.74⽶内以⽅形青砖铺地,之后以长⽅形⼩青砖错缝平铺。

左右后三壁各有⼀拱形壁龛。

棺床位于墓室中部偏后,长⽅形,条⽯铺成,底部四⾓刻卷云纹。

▲怀庆公主墓后室▲怀庆公主墓出⼟墓志志盖拓⽚墓葬被盗扰过,所剩随葬品较少。

清理出⼟有墓志、陶缸、铁棺钉、铁棺环、铁铜饰件、“T”形铁器、铜钱、⾦饰件、⽟⽯珠、⼈和动物⾻殖等遗物。

根据出⼟墓志的志⽂可知,墓主为明太祖朱元璋第六⼥怀庆⼤长公主。

公主名朱福宁,成穆贵妃孙⽒所⽣,下嫁驸马都尉王宁。

▲怀庆公主墓出⼟鎏⾦饰件和⾦扣饰墓葬中发现有动物⾻骼,有两具猫科动物⾻骼,推测有可能是公主⽣前的宠物猫。

临安公主墓的发现与清理2018年5⽉,南京市⾬花台区铁⼼桥街道冯韦村附近发现⼀座明代⼤型砖室墓,南京市考古研究院对其进⾏了抢救性考古发掘,根据出⼟墓志显⽰,墓主为明太祖朱元璋长⼥临安公主。

▲临安公主墓墓门与怀庆公主墓构造相似,开凿于基岩中,台阶式墓道,砖砌封门墙,墓顶三券三伏,墓室分为前后室。

南京铁心桥再挖出两座六朝墓成六朝墓“富矿”4月初,铁心桥街道一处工地内发现了一处古墓,经过考古人员的初步勘探,里面可能藏着两座规模较大的六朝墓。

这两座六朝墓让人期待,铁心桥地区也因为一座座不断被发现的古墓而被称为六朝墓“富矿”。

发现工地内挖出六朝墓清明节期间,市民路先生到雨花台区铁心桥走亲戚,无意中发现当地一处工地上散落了不少青砖。

路先生是一个考古爱好者,在看到这些青砖后,路先生的第一印象是:这附近是不是有古墓啊?记者昨日请教了南京市考古界的专业人士。

一位专家告诉记者,文物部门已经掌握了这处工地的情况,“前一阵子,有市民通过雨花台区文化局向我们反映这个工地上发现了古墓,工地的施工很快就停下来了,我们的考古队员已经进场,用洛阳铲进行了初步勘探。

”这位人士告诉记者,目前可以确认,这工地的土层里,至少藏着两座规模较大的六朝墓,由于下雨,考古工作还没展开,雨停了后,考古队就会进场进行抢救性发掘。

溯源铁心桥是六朝墓“富矿”据记者了解,南京市文物部门曾经划定过南京七大地下文物埋藏区,其中就包括铁心桥古墓葬群区。

几十年来,铁心桥发现过难以计数的历代古墓,举例来说,大定坊村司家山就发现过东晋镇西将军谢攸家族墓地。

“铁心桥地下古墓,尤其是六朝古墓非常多,这是南京文博界的一个常识!”路先生说,有理由相信,这两座六朝古墓,如果没有被盗,应该会有较为客观的随葬品。

而作为南京古墓葬的“富矿”,铁心桥地区有不少著名墓葬,比如浡泥国王墓等,现在都已发展成为景区。

而在铁心桥境内,也有不少墓葬虽然时间颇为久远,但却并不为人所熟知。

下面,就介绍“杨吴宣懿皇后墓”与“王家山东晋晚期墓”两座古墓。

杨吴宣懿皇后墓20世纪90年代末在南京铁心桥发掘了一座墓葬,在释读墓志盖和志文的基础上,通过查阅文献记载并梳理唐、五代时期帝后追谥制度,可推定其墓主应即杨吴第三任统治者杨隆演的妻室宣懿皇后。

该墓是目前考古发现的第二座杨吴皇室成员的墓葬,尽管其墓志的作者以及刻工皆为一时名家,但墓葬规模狭小、随葬品较为粗陋,所谓礼葬较为勉强,可以反映其时南唐政权的艰难处境。