药理学抗心律失常药

- 格式:ppt

- 大小:8.53 MB

- 文档页数:67

![[药理学教案]抗心律失常药](https://uimg.taocdn.com/c73f2162804d2b160b4ec050.webp)

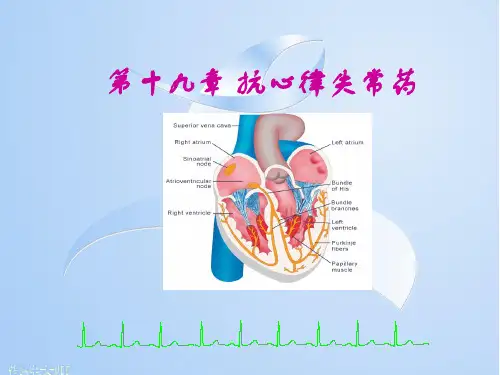

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------[药理学教案]抗心律失常药(一)心脏的电生理学基础心脏细胞分快反应细胞和慢反应细胞两类。

快反应细胞包括心房肌细胞、心室肌细胞和希-普细胞,其动作电位时程中的内向电流有起搏电流(If)、钠电流(INa)、L-型钙电流(ICa(L)),外向电流有瞬时外向钾电流、缓慢激活的延迟整流钾电流(Iks)、快速激活的延迟整流钾电流(Ikr)和超快速激活的延迟整流钾电流(Ikur)。

快反应自律细胞如希-普细胞的自律性源于起搏电流所致的自发除极,其静息膜电位的维持依赖于内向整流钾电流(Ik1)。

慢反应细胞包括窦房结和房室结细胞,其动作电位 0 相除极由L-型钙电流介导,静息膜电位不稳定,易除极,自律性高。

(二)心律失常发生的机制有:折返、自律性升高、早后除极和迟后除极、遗传性基因缺陷,其中折返是心律失常发生的主要机制。

(三)抗心律失常药通过降低自律性、减少后除极、消除折返来发挥作用。

可通过降低动作电位 4 相斜率, 提高动作电位的发生阈值,提高最大舒张电位,延长动作电位时程等方式降低自律性;钠通道或钙通道阻滞药可减少迟后除极发生,缩短动作电位时程的药物可减少早后除极发生;减慢房室结传导可消除房室结折返所致的室上性1/ 3心动过速,延长快反应细胞和慢反应细胞的有效不应期亦可取消折返。

(四) Vaughan Williams 分类法根据药物的主要作用通道和电生理特点,将众多化学结构不同的抗心律失常药物分为四大类:Ⅰ 类钠通道阻滞药根据钠通道阻滞药的作用强度,本类药物又分为Ⅰ a,Ⅰb,Ⅰ c 三个亚类。

Ⅰ a 类适度阻滞钠通道,降低动作电位 0 相上升速率,不同程度抑制心肌细胞膜 K+、 Ca2+通透性,延长复极过程,且以延长有效不应期更为显著,本类药有奎尼丁,普鲁卡因胺等。

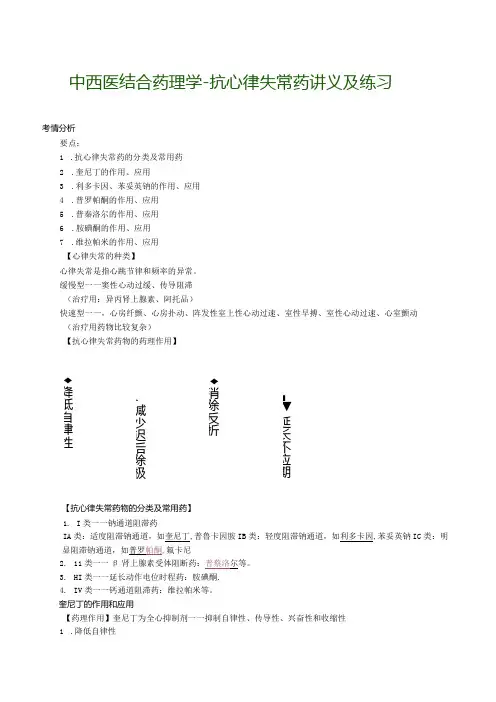

中西医结合药理学-抗心律失常药讲义及练习考情分析要点:1 .抗心律失常药的分类及常用药2 .奎尼丁的作用、应用3 .利多卡因、苯妥英钠的作用、应用4 .普罗帕酮的作用、应用5 .普秦洛尔的作用、应用6 .胺碘酮的作用、应用7 .维拉帕米的作用、应用【心律失常的种类】心律失常是指心跳节律和频率的异常。

缓慢型一一窦性心动过缓、传导阻滞(治疗用:异丙肾上腺素、阿托品)快速型一一,心房纤颤、心房扑动、阵发性室上性心动过速、室性早搏、室性心动过速、心室颤动 (治疗用药物比较复杂)【抗心律失常药物的药理作用】【抗心律失常药物的分类及常用药】1. I 类一一钠通道阻滞药IA 类:适度阻滞钠通道,如奎尼丁,普鲁卡因胺IB 类:轻度阻滞钠通道,如利多卡因,苯妥英钠IC 类:明显阻滞钠通道,如普罗帕酮,氟卡尼2. 11类一一β肾上腺素受体阻断药:普蔡洛尔等。

3. HI 类一一延长动作电位时程药:胺碘酮.4. IV 类一一钙通道阻滞药:维拉帕米等。

奎尼丁的作用和应用【药理作用】奎尼丁为全心抑制剂一一抑制自律性、传导性、兴奋性和收缩性 1 .降低自律性 ♦降低自律性 ,减少迟后除极♦消除反折 ■►延长不应期能降低浦肯野纤维的自律性,对正常窦房结影响较小,对病窦综合征者则明显降低其自律性。

2.减慢传导能降低心房、心室、浦肯野纤维等的O相上升最大速率,因而减慢传导速度。

这种作用可使病理情况下的单向传导阻滞变为双向阻滞,从而取消折返。

3.延长不应期阻滞钾通道,减少K+外流,延长心房、心室、浦肯野纤维的ERP和APD,ERP的延长更为明显,因而可以取消折返。

【临床应用】◊广谱抗心律失常药,对房性、房室性和室性快速型心律失常都有效。

◊临床主要用于房颤、房扑及室上性心动过速的治疗。

◊对心房纤颤及心房扑动,目前虽多采用电转律术,但奎尼丁仍有应用价值,转律前合用强心音和奎尼丁可以减慢心室频率,转律后用奎尼丁维持窦性节律。

利多卡因的作用、应用【药理作用特点】—利多卡因对除极化组织(如缺血区、强心甘中毒)作用强。

药理学——抗心律失常药知识点归纳●抗心律失常药●抗慢性心功能不全药●抗心绞痛药和调脂药●抗高血压药●利尿药和脱水药考情分析十八、抗心律失常药(1)作用机制和分类了解(2)利多卡因、普萘洛尔、胺碘酮、维拉帕米的药理作用,药动学特点,临床应用及主要不良反应熟练掌握(3)奎尼丁、普鲁卡因胺、普罗帕酮等药物的作用特点掌握心律失常?心律失常——是指心跳节律和频率的异常。

缓慢型:窦性心动过缓、传导阻滞(治疗用:异丙肾上腺素、阿托品)快速型:房性:心房纤颤、心房扑动、阵发性室上性心动过速室性:室性早搏、室性心动过速、心室颤动一、抗心律失常药的作用机制和分类【作用机制】降→降低自律性减→减少、迟后、除极改→改变传导延→延长不应期【药物分类】1.Ⅰ类——钠通道阻滞药ⅠA类:适度阻滞钠通道如:奎尼丁,普鲁卡因胺ⅠB类:轻度阻滞钠通道如:利多卡因,苯妥英钠ⅠC类:明显阻滞钠通道如:普罗帕酮,氟卡尼2.Ⅱ类——β肾上腺素受体阻断药:普萘洛尔等。

3.Ⅲ类——延长动作电位时程药:胺碘酮4.Ⅳ类——钙通道阻滞药:维拉帕米等。

二、临床常用抗心律失常药【首选药】1.窦速——首选——普萘洛尔2.室上性——首选——维拉帕米3.室性——首选——利多卡因4.强心苷中毒引起的室性——首选——苯妥英钠5.房颤房扑——首选——地高辛6.广谱——胺碘酮、普罗帕酮一、Ⅰ类——钠通道阻滞药1.奎尼丁2.普鲁卡因胺3.利多卡因4.苯妥英钠5.普罗帕酮(心律平)1.奎尼丁(奎宁的右旋异构体)【作用机制】◇ⅠA类:适度阻滞Na+内流——发挥抗心律失常作用;◇抑制心肌细胞膜Ca2+通道——负性肌力;◇阻断M受体和阻断血管α受体作用——不良反应【药理作用】——奎尼丁为全心抑制剂降低自律性减慢传导性消除返折降低收缩力【临床应用】◇广谱抗心律失常药——对房性、房室性和室性快速型心律失常都有效。

◇临床主要用于房颤、房扑及室上性心动过速的治疗。

心房纤颤及心房扑动,目前虽多采用电转律术,但奎尼丁仍有应用价值——转律前合用强心苷和奎尼丁可以减慢心室频率,转律后用奎尼丁维持窦性节律。