创伤性炎症(局部反应)

- 格式:ppt

- 大小:114.50 KB

- 文档页数:58

严重创伤后的全身性炎症反应及防治对策潘兴华;张步振;陈志龙【期刊名称】《西南国防医药》【年(卷),期】2001(011)001【摘要】@@所谓严重创伤是指会引起全身反应和导致严重功能障碍的创伤,是平战时均极为常见的疾病之一。

随着社会的发展,许多疾病已得到有效控制,但由于致伤因素和条件的变化,如高技术战争、恶性交通事故、严重自然灾害等,严重创伤的比例增大,病情更加复杂,救治难度增加。

二次世界大战以来,人们对严重创伤应激后机体的各种反应机制有了较为细致的了解,创伤救治方法不断改进,各种高效抗生素的出现也有力地促进了创伤救治水平的提高,但临床上由于严重创伤而引起的感染、败血症、多器官功能不全甚至多器官功能衰竭和死亡的情况仍然比较多见。

创伤应激机体发生一系列防御反应,包括神经、内分泌、代谢、心血管和免疫系统等。

创伤对免疫系统的影响是近年来创伤研究的新领域,已发现创伤后免疫系统的强烈反应是导致机体并发感染、败血症、多器官功能不全的重要原因,其机制包括过强的不加区别的系统性炎症反应和严重的免疫抑制两个方面,对创伤后免疫系统变化的深入研究可能会更进一步提高创伤救治水平。

本文对严重创伤应激后机体免疫变化及其相应防治措施的研究进展作简要概述。

rnrn1 严重创伤后的全身性炎症反应rn 全身性炎症反应综合征(SIRS)是由于感染或创伤等引起的以过量细胞因子或炎症介质释放为特征的一系列全身性反应,是严重创伤向恶性方向发展的启动步骤。

局部性的炎症反应是一种生理性保护反应,对机体有利,如果丧失局部控制或激发全身反应,即成为SIRS。

创伤引起的SIRS过程可分为三期:Ⅰ期是创伤局部抗损伤反应,局部环境生成细胞因子,激发炎症反应。

Ⅱ期为细胞因子释放入血液循环而增强局部反应,募集巨噬细胞和血小板,生成生长因子,诱发急性期反应,减少前炎症介质以及释放内源性拮抗剂,如果这些调控机制丧失或内环境失衡,即进入第Ⅲ期。

Ⅲ期出现全身性反应,大量的细胞因子和炎症介质释放,此时细胞因子的作用不是保护而是破坏,炎症介质激发许多体液连锁反应,激活网状内皮系统,微循环完整性因之丧失,各种器官受损。

创伤的病理生理概述

创伤作用于机体造成组织损害,机体迅速产生各种局部和全身性防御性反应以维持机体内环境的稳定。

不同致伤因素与对机体造成的损伤程度不同,机体的反应也不相同。

如局部轻微损伤,常以局部反应为主,全身反应较轻或持续时间短;严重的损伤,不仅局部反应重,全身反应也明显且持续时间长,两者还可相互影响。

伤后局部和全身反应是机体稳定自身内环境的需要,但是过度的反应往往可对机体造成损害,需在治疗中加以调整。

(一)局部炎症反应

主要指创伤性炎症,组织受损后都有一定数量的细胞失活,伤后局部小血管先有短暂性收缩,很快创伤区周围区域发生炎症,组织细胞释放出血管活性物质,中性粒细胞和单核细胞从血管逸出,进入组织间隙。

在临床上的表现局部有红肿疼痛,还可能引起发热等全身症状。

如果创伤重,局部组织细胞损伤重,组织结构破坏及细胞变性坏死严重,伤口有污染、异物存留等,可使局部炎症反应加剧,炎症细胞浸润更为显著,炎症持续时间更长,对全身的影响将更大。

(二)全身性炎症反应

创伤都可以使免疫功能降低。

在较严重的创伤,中性粒细胞和单核巨噬细胞趋化性、吞噬能力和杀菌作用降低;T辅助细胞减少、抑制T细胞增加并易发生感染,免疫功能常发生不同程度的抑制。

在炎症反应中细胞因子的作用是直接针对感染因子的细胞反应以及促进伤口愈合。

与细胞因子有关的主要症状是发热、白细胞增多以及心率、呼吸频率的改变,细胞因子反应加剧形成瀑布样反应最终可发展为全身性炎症反应综合征。

在严重的创伤患者长时间的细胞因子释放,可导致代谢的改变,甚至引发MODS;慢性细胞因子释放也影响到肌肉的分解代谢的加剧与恶病质状态。

急危重症护理学—知识点总结(三)第七章心搏骤停与心肺脑复苏心搏骤停CA:是指心脏有效射血功能的突然终止,是心源性猝死的最主要原因。

心搏骤停时的常见心律失常室颤,(80%~90%)无脉性室性心动过速,心脏静止无脉性电活动脑组织对缺血缺氧最敏感,心脏停搏60秒左右可出现瞳孔散大,停博4~6分钟,脑组织即可发生不可逆的损害,数分钟后即可从临床死亡过渡到生物学死亡。

心脏骤停常见的病因心源性(冠心病是导致成人心搏骤停最主要的病因,80%的心脏性猝死是由冠心病及其并发症引起的)非心源性心搏骤停的临床表现典型三联征包括:突发意识丧失,呼吸停止和大动脉搏动消失。

意识突然丧失,可伴有全身短暂性抽搐和大小便失禁,随即全身松软大动脉搏动消失,触摸不到颈动脉搏动呼吸停止或叹息样呼吸,继而停止面色苍白或青紫双侧瞳孔散大心肺复苏CPR:是指针对心脏、呼吸停止所采取的抢救措施,即应用胸外按压形成暂时的人工循环并恢复心脏自主搏动和血液循环,用人工通气代替自主呼吸并恢复自主呼吸,达到促进苏醒和挽救生命的目的。

基础生命支持BLS:又称初级心肺复苏CPR,是指采用徒手和(或)辅助设备来维持心搏骤停患者的循环和呼吸的最基本抢救方法。

叫—叫伤员叫—呼救C—胸外按压A—开放气道B—人工呼吸D—电除颤BLS的基本步骤在安全情况下,快速识别和判断心博骤停启动急救反应系统胸外按压开放气道人工通气高质量心肺复苏的要点保证按压频率和按压深度:频率100~120次/分(15~18秒完成30次按压),按压深度至少为5cm,但不超过6cm。

按压期间,保证胸廓完全回弹尽量减少胸外按压中断不要过度通气按压与通气之比:30:2。

双人心肺复苏,按压/通气比15:2。

开放气道的方法:仰头抬颏/颌法:适用于没有头和颈部创伤的患者托颌法:适用于疑似头、颈部创伤者。

除颤是终止室颤最迅速、最有效的方法。

除颤双相波能量为120~200J。

使用单相波除颤仪时,除颤能量为360J。

创伤与战伤的概论战伤的紧急救治原则火器伤一、创伤与战伤的概论——(一)创伤的分类(二)创伤的病理生理1.创伤性炎症2.神经内分泌系统的反应创伤刺激、失血、失液、精神紧张等可引起神经-内分泌方面的变化,激活三个系统:①下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴;②交感神经-肾上腺髓质轴;③肾素-血管紧张素-醛固酮系统。

儿茶酚胺、肾上腺皮质激素、抗利尿激素、生长激素和胰高血糖素等分泌增加。

3.重要器官的功能变化创伤对心、肺、肾、肝、胃肠、脑的功能都有相应的影响。

4.代谢变化创伤后身体的体液、体内能源、蛋白质、血清钾、钙等都会起相应变化。

5.免疫功能变化创伤可引起中性粒细胞和单核一巨噬细胞的变化,并有感染因素时变化更显著。

应激状态哪种激素分泌减少A.胰岛素B.抗利尿激素C.生长激素D.儿茶酚胺E.肾上腺皮质激素『正确答案』A(三)创伤的修复1.基本方式:增生的细胞和细胞间质,充填、连接或代替缺损的组织。

2.现代外科:异体的组织或人造材料修复某些创伤。

3.自身的组织修复功能仍是创伤治愈的基础。

4.理想的创伤修复:完全修复。

组织缺损完全由原来性质的细胞来修复,恢复原有的结构和功能。

5.实际的创伤修复:不完全修复。

其形态和功能虽不能完全复原,但仍能修复创伤(纤维组织-瘢痕愈合),有利于内环境稳定。

2.创伤愈合类型3.影响创伤愈合的因素局部因素①感染:最常见的原因②异物存留或失活组织过多③血流循环障碍④局部制动不够全身性因素①营养不良(主要)②大量使用细胞增生抑制剂(皮质激素等)③免疫功能低下④全身性严重并发症附表:局部因素全身性因素1)营养不良,如蛋白、维生素C、铁、铜、锌等微量元素的缺乏→细胞增生和基质形成缓慢或质量欠佳。

2)使用皮质激素、吲哚美辛、细胞毒药物及放射线照射等,创伤性炎症和细胞增生可受抑制。

3)免疫功能低下的疾病,如糖尿病、肝硬化、尿毒症、白血病或艾滋病等,使中性粒细胞、单核-巨噬细胞、淋巴细胞的功能降低,影响组织修复。

创伤的生理机制一、炎症反应当皮肤或其他组织受到创伤时,局部会立即出现炎症反应。

炎症反应是身体对创伤的防御反应,其目的是清除损伤组织和修复组织。

炎症反应包括三个阶段:1.损伤早期:炎症细胞迅速聚集到创伤部位,释放化学物质,如组胺、白细胞介素等,以吸引更多的炎症细胞。

2.炎症细胞浸润:炎症细胞,如白细胞、巨噬细胞等,浸润到创伤部位,吞噬坏死组织和其他碎片。

3.组织修复:炎症细胞释放生长因子和细胞因子,促进组织修复和再生。

二、细胞增殖与分化在创伤修复过程中,细胞增殖与分化是关键步骤。

受损组织周围的未受损细胞会增殖,以填补损伤区域。

同时,这些细胞会分化为不同类型的细胞,如成纤维细胞、血管内皮细胞等,以促进组织的修复和再生。

三、肉芽组织形成在修复过程中,新的血管和结缔组织会在创伤部位形成肉芽组织。

肉芽组织是一种暂时性的结缔组织,由大量新生血管和成纤维细胞组成。

肉芽组织有助于填充伤口并为其提供营养物质和生长因子,促进伤口愈合。

四、纤维瘢痕形成随着修复过程的进行,肉芽组织逐渐被纤维瘢痕所取代。

纤维瘢痕是由胶原纤维组成的坚硬结构,它取代了受损的组织并使伤口愈合。

虽然纤维瘢痕不如正常组织坚韧和灵活,但它为伤口提供了一定的强度和稳定性。

五、疼痛与感觉异常创伤通常会导致疼痛和感觉异常。

疼痛是身体对创伤的警觉反应,有助于提醒我们避免进一步的伤害。

疼痛的原因可能包括炎症反应、神经损伤或心理因素等。

感觉异常是指对疼痛、温度、触觉等感觉的异常敏感或迟钝。

这可能是由于神经损伤或炎症反应引起的。

总之,创伤的生理机制是一个复杂的系列过程,涉及炎症反应、细胞增殖与分化、肉芽组织形成、纤维瘢痕形成以及疼痛与感觉异常等方面。

这些过程相互协调,以恢复受损组织的结构和功能。

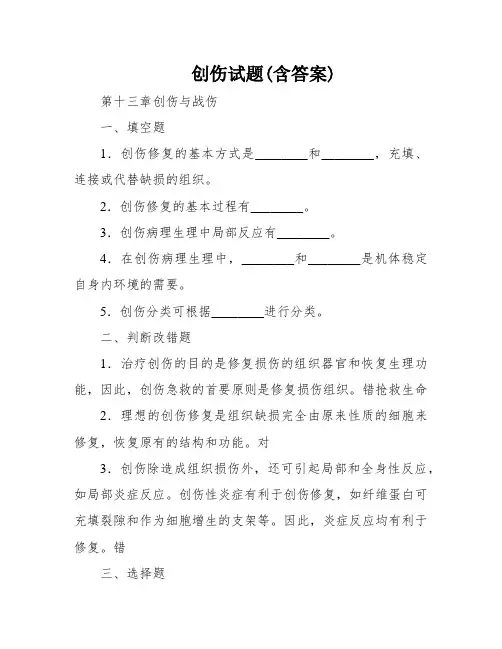

创伤试题(含答案)第十三章创伤与战伤一、填空题1.创伤修复的基本方式是________和________,充填、连接或代替缺损的组织。

2.创伤修复的基本过程有________。

3.创伤病理生理中局部反应有________。

4.在创伤病理生理中,________和________是机体稳定自身内环境的需要。

5.创伤分类可根据________进行分类。

二、判断改错题1.治疗创伤的目的是修复损伤的组织器官和恢复生理功能,因此,创伤急救的首要原则是修复损伤组织。

错抢救生命2.理想的创伤修复是组织缺损完全由原来性质的细胞来修复,恢复原有的结构和功能。

对3.创伤除造成组织损伤外,还可引起局部和全身性反应,如局部炎症反应。

创伤性炎症有利于创伤修复,如纤维蛋白可充填裂隙和作为细胞增生的支架等。

因此,炎症反应均有利于修复。

错三、选择题[A型题]1.有关损伤的急救和转运,下列哪项是错误的____B____。

A.开放伤口应用无菌纱布复盖,缠上绷带B.昏迷病人为防止吐逆物而至窒息,最牢靠的办法是放置胃管C.四肢动脉大出血时要上止血带或立即止血D.对怀疑有脊椎骨折的伤员必须平卧板床E.对去管骨骨折就行简易外固定后转运2.严重挤压伤者,当伤肢局部明显肿胀,伴有静脉回流障碍时,局部处理应首先考虑____A____。

A.切开减压B.患肢制动C.患肢抬高D.理疗E.活血化瘀3.损伤后2-3天体温在38℃左右是由于下列哪项所致___D_____。

A.伤口感染B.中枢性损伤所致发热C.并发肺部感染D.分解产物被吸收E.病因不明4.有关挫伤的描述,下列哪项是错误的___D_____。

A.钝物打击所致的一种损伤B.局部肿胀,有压痛C.病理变化是真皮与深筋膜间或浅肌层的局部组织损伤D.严峻者可有局部皮肤破损E.不管挫伤多严重,皮肤尚保持完整5.挤压综合征最常引起____A____。

A.急性肾功用衰竭B.呼吸困难C.心力衰竭D.昏迷E.肝缺血坏死6.治疗损伤的首要原则____D____。

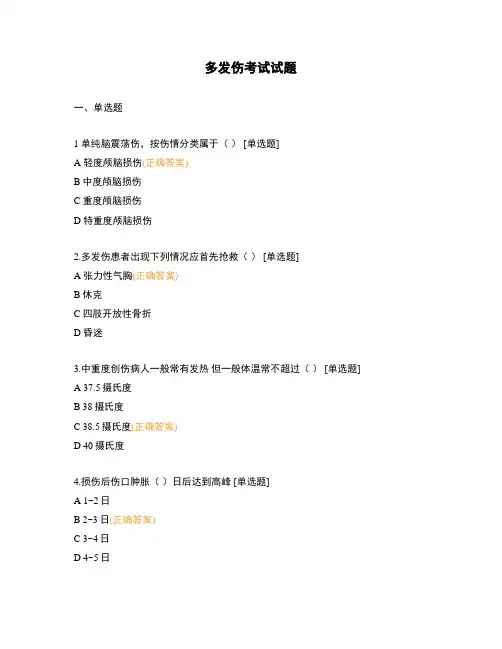

多发伤考试试题一、单选题1 单纯脑震荡伤,按伤情分类属于() [单选题]A 轻度颅脑损伤(正确答案)B 中度颅脑损伤C 重度颅脑损伤D 特重度颅脑损伤2.多发伤患者出现下列情况应首先抢救() [单选题]A 张力性气胸(正确答案)B 休克C 四肢开放性骨折D 昏迷3.中重度创伤病人一般常有发热但一般体温常不超过() [单选题]A 37.5摄氏度B 38摄氏度C 38.5摄氏度(正确答案)D 40摄氏度4.损伤后伤口肿胀()日后达到高峰 [单选题]A 1~2日B 2~3日(正确答案)C 3~4日D 4~5日5.下列为开放性损伤的是() [单选题]A 挫伤B 扭伤C 擦伤(正确答案)D 挤压伤6.下列不属于一期愈合特点的是() [单选题]A 伤口边缘整齐、严密、呈线状B 以纤维组织修复为主(正确答案)C 局部无感染D 多见于创伤程度轻,范围小的创面7.创伤后疼痛一般在伤后()日后逐渐缓解 [单选题]A 2~3日(正确答案)B 1~2日C 4~6日D 7~8日8.容易引起急性肾衰竭的损伤是() [单选题]A 挫伤B 扭伤C 挤压伤(正确答案)D 裂伤9.以下对于闭合性损伤局部处理错误的是() [单选题]A 局部制动B 抬高患肢C 立即热敷(正确答案)D 骨折患者需立即外固定10.开放性损伤后预防破伤风的有效措施是() [单选题]A清创并注射青霉素B清创并注射破伤风抗毒素(正确答案)C 注射破伤风内毒素D清创并注射破伤风类毒素11.中等量以上血气胸患者首要的治疗措施是() [单选题]A 止血B 补充血容量C 开胸探查D 胸腔闭式引流(正确答案)12.下列叙述错误的是() [单选题]A.使伤口与外界环境隔离,以减少污染机B.止痛,缓解伤员紧张情绪C.加压包扎可用以止血D.脱出的内脏纳回伤口再包扎(正确答案)13.般情况下,创伤性局部炎症反应在()日后趋于消退 [单选题]A 7—8日B 4—10日C 3—5日(正确答案)D 1—2日14.擦伤的伤口特点是() [单选题]A 伤口不规则B 伤口深而小C 伤口较整齐D 伤口多且浅(正确答案)15.在创伤修复过程中形成瘢痕愈合是在以下哪一阶段() [单选题]A 炎症反应阶段B 组织增生和肉芽形成阶段(正确答案)C 组织塑形阶段D 二期愈合阶段二、判断题16.现场急救多发伤应优先转的患者为伤情严重但救治及时可以存活的伤员[单选题] 对(正确答案)错17.开放性气胸急救首先要用厚敷料封闭伤口 [单选题]对(正确答案)错18.在骨折现场,发现伤员休克或昏迷时应先抢救生命,再处理骨折 [单选题]对(正确答案)错19.GCS分数越少表示意识障碍越轻 [单选题]对错(正确答案)20.外伤后耳道内有血性液体流出应用棉球填塞 [单选题] 对错(正确答案)。

创伤病人的护理各种致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性破坏和功能障碍及其所引起的局部和全身反应,称为损伤。

引起损伤的主要因素如下:①机械性因素,如锐器切割、钝器撞击、重物挤压、火器等,这是损伤最为常见的病因,由机械性致伤因素所造成的损伤称为创伤;②物理性因素,如高温、寒冷、电流、放射线、激光、声波等;③化学性因素,如强酸、强碱、毒气等;④生物性因素,如毒蛇、犬、猫、昆虫等咬、抓、螫伤。

一、分类(一)按伤后皮肤完整性是否受损分类受伤部位皮肤、黏膜保持完整,无开放性伤口称闭合性创伤,如挫伤、扭伤、挤压伤、爆震伤、关节脱位和半脱位、闭合性骨折及闭合性内脏伤等。

受伤部位皮肤、黏膜完整性遭到破坏,深部组织伤口与外界相通称开放性损伤,如擦伤、刺伤、切割伤、撕裂伤、砍伤、火器伤等。

(二)按受伤部位分类按受伤部位分类可分为颅脑伤、颌面部伤、颈部伤、胸(背)部伤、腹(腰)部伤、骨盆伤、脊柱脊髓伤和四肢伤等。

(三)按伤情轻重分类①轻度伤:主要伤及局部软组织,无生命危险,只需局部处理或小手术治疗。

②中度伤:主要是广泛软组织损伤、四肢长骨骨折、肢体挤压伤及一般腹腔脏器损伤等,需手术治疗,但一般无生命危险。

③重度伤:主要指危及生命或治愈后留有严重残疾者。

二、病理生理在致伤因素的作用下,机体迅速产生各种局部和全身性防御性反应,目的是维持机体内环境的稳定。

(一)局部反应局部反应主要表现为创伤性炎症反应,其基本病理过程与一般急性炎症反应相同。

局部反应的轻重与致伤因素的种类、作用时间、组织损害程度和性质,以及污染程度和是否有异物存留等有关。

创伤后组织破坏释放各种炎症介质,引起毛细血管壁通透性增高,血浆成分外渗;白细胞等趋化因子迅速聚集于伤处吞噬和清除病原微生物或异物,并出现疼痛、发热等炎症表现。

一般3~5日后趋于消退。

(二)全身反应全身反应即全身性应激反应,是致伤因素作用于机体后引起的一系列神经内分泌活动增强并由此而引发的各种功能和代谢改变的过程,是一种非特异性应激反应。

创伤的局部和全身反应(一)局部表现1.疼痛。

与受伤部位的神经分布、创伤轻重、炎症反应强弱等因素相关伤后活动时疼痛加剧,制动后可减轻。

严重的创伤或并有休克等情况下,病人常不觉疼痛,值得注意。

一般的创伤在2~3日后疼痛可缓解,疼痛持续或加重表示可能并发感染。

疼痛部位有指示受伤部位的诊断意义,因此在诊断尚未确定以前应慎用麻醉止痛药,以免漏诊或误诊。

2.肿胀。

为局部出血和(或)炎性渗出所致。

受伤部位较浅者,肿胀处可伴有触痛、发红、青紫或波动感(血肿表现)。

肢体节段的严重肿胀,因其组织内张力增高阻碍静脉血回流,可致远侧肢体也发生肿胀,甚至可影响动脉血流而致远端苍白、皮温降低等。

3.功能障碍。

组织结构破坏可直接造成功能障碍,例如:骨折或脱位的肢体不能正常运动;创伤性气胸使呼吸失常。

局部炎症也可引起功能障碍,例如:咽喉仓创伤后水肿可造成窒息;腹部伤肠穿孔后的腹膜炎可发生呕吐、腹胀、肠麻痹等。

此外,局部疼痛常使病人运动受限。

某些急性功能障碍可直接致死,如窒息、开放性或张力性气胸引起的呼吸衰竭,必须立即抢救。

4.伤口或创面。

为开放性创伤所共有,其形状、大小和深度不一,有出血或血块、出血情况由受伤的毛细血管、静脉或动脉及其口径、是否已部分自然止血所决定。

伤口或创面还可能有泥砂、木刺、弹片等异物存留。

(二)全身表现1.体温增高。

为损伤区血液成分及其他组织成分的分解产物吸收所引起,一般在38℃左右。

体温过高,除了可由脑损伤引起(中枢性高热),一般为并发感染所致,应予重视。

2.脉搏、血压和呼吸的改变。

伤后儿茶酚胺释出增多,可使心率和脉搏加快。

周围血管收缩,故舒张压可上升,收缩压可接近正常或稍高,脉压缩小。

但如发生大出血或休克,则因心搏出量明显减少,血压降低,脉搏细弱。

一般的创作病人,呼吸多无明显改变。

较重的创伤常使呼吸加快,其原因可能是换气不足使机体缺氧、失血多或休克等,有时可能与精神紧张、疼痛等有关。

3.其他。

如口渴、尿少、疲惫、失眠、食欲不振等,妇女可发生月经失调。

第十三章创伤创伤是指机械性致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性的破坏或功能障碍。

随着社会进步和科学技术的不断发展,不少疾病已逐步得到有效控制,但创伤却有增无减,而且已成为继心脏疾病、恶性肿瘤和脑血管疾病之后的第四位死亡原因。

所以,创伤越来越受到社会的广泛关注,医务人员更应给予足够的重视。

本章将简要介绍有关创伤的基础知识,重点是创伤的共性规律和救治原则,至于各部位创伤的诊断和治疗可参见相关章节。

此外,战伤是一种特殊的创伤,属于创伤的范畴。

战伤虽有其自身特点,但在许多方面与创伤都有共性或相似性,故在此也作一扼要介绍。

第一节创伤概论一、概念和分类创伤的分类是为了尽快对伤员作出正确的诊断,以便使伤员得到及时有效的救治,提高救治工作的有效性和时效性,同时也有利于日后的资料分析和经验总结,使创伤基础理论研究和救治水平不断提高和发展。

分类方法较多,常用的有以下几种;1.按致伤因素分类可分为烧伤、冷伤、挤压伤、刃器伤、火器伤、冲击伤、毒剂伤、核放射伤及多种因素所致的复合伤(combined injuries)等。

2.按受伤部位分类一般分为颅脑伤、颌面部伤、颈部伤、胸(背)部伤、腹(腰)部伤、骨盆伤、脊柱脊髓伤、四肢伤和多发伤等.诊治时需进一步明确受伤的组织和器官,如软组织损伤、骨折、脱位或内脏破裂等。

3.按伤后皮肤完整性分类皮肤保持完整无开放性伤口者称闭合伤(closed injury),如挫伤(contusion)、挤压伤(crush injury)、扭伤(sprain)、震荡伤(concussion)、关节脱位和半脱位、闭合性骨折和闭合性内脏伤等。

有皮肤破损者称开放伤(opened injury),如擦伤(abrasion)、撕裂伤(laceration)、切割伤、砍伤和刺伤等。

在开放伤中,又可根据伤道类型再分为贯通伤(既有入口又有出口者)、盲管伤(只有入口没有出口者)、切线伤(致伤物沿体表切线方向擦过所致的构槽状损伤)、反跳伤(入口和出口在同一点)。

炎症局部表现和全身反应一、炎症局部表现以体表炎症时最为显著,常表现为红、肿、热、痛和功效障碍,其机理是:1.红:是因为炎症病灶内充血所致,炎症早期因为动脉性充血,局部氧合血红蛋白增多,故呈鲜红色。

伴随炎症发展,血流缓慢、淤血和停滞,局部组织含还原血红蛋白增多,故呈暗红色。

2.肿:关键是因为渗出物,尤其是炎性水肿所致。

慢性炎症时,组织和细胞增生也可引发局部肿胀。

3.热:热是因为动脉性充血及代谢增强所致,白细胞产生白细胞介素Ⅰ(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)及前列腺素E(PGE)等均可引发发烧。

4.痛:引发炎症局部疼痛原因和多个原因相关。

局部炎症病灶内钾离子、氢离子积聚,尤其是炎症介质诸如前列腺素、5-羟色胺、缓激肽等刺激是引发疼痛关键原因。

炎症病灶内渗出物造成组织肿胀,张力增高,压迫神经末梢可引发疼痛,故疏松组织发炎时疼痛相对较轻,而牙髓和骨膜炎症往往引发剧痛;另外,发炎器官肿大,使富含感觉神经末梢被膜张力增加,神经末梢受牵拉而引发疼痛。

5.功效障碍:如炎症灶内实质细胞变性、坏死、代谢功效异常,炎性渗出物造成机械性阻塞、压迫等,全部可能引发发炎器官功效障碍。

疼痛也可影响肢体活动功效。

二、炎症全身反应炎症病变关键在局部,但局部病变和整体又互为影响。

在比较严重炎症性疾病,尤其是病原微生物在体内蔓延扩散时,常出现显著全身性反应。

(一)发烧(fever)病原微生物感染常常引发发烧。

病原微生物及其产物均可做为发烧激活物,作用于产EP细胞,产生EP,后者再作用于体温调整中枢,使其调定点上移,从而引发发烧。

一定程度体温升高,能使机体代谢增强,促进抗体形成,增强吞噬细胞吞噬功效和肝脏屏障解毒功效,从而提升机体防御功效。

但发烧超出了一定程度或长久发烧,可影响机体代谢过程,引发多系统尤其是中枢神经系统功效紊乱。

假如炎症病变十分严重,体温反而不升高,说明机体反应性差,抵御力低下,是预后不良征兆。

(二)白细胞增多在急性炎症,尤其是细菌感染所致急性炎症时,末梢血白细胞计数可显著升高。