把栏杆拍遍(中职)

- 格式:ppt

- 大小:418.00 KB

- 文档页数:24

把栏杆拍遍阅读答案《把栏杆拍遍》阅读材料中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。

这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。

他天生孔武高大,从小苦修剑法。

他又生于金宋乱世,不满金人的侵略蹂躏,22岁时他就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任书记长,掌管印信。

一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。

辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。

为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。

不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。

辛大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。

说来,他干这场壮举时还只是一个英雄少年,正血气方刚,欲为朝廷痛杀贼寇,收复失地。

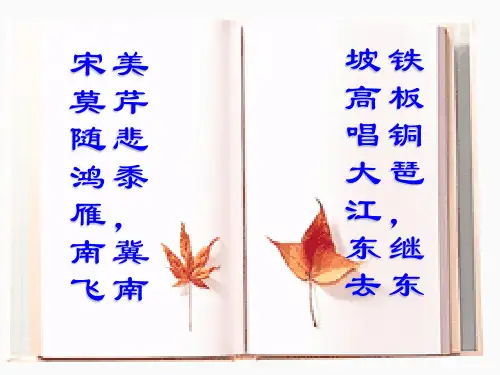

应该说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。

时隔千年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然杀气和磅礴之势。

比如那首著名的《破阵子》。

但是南渡后他被迫脱离战场,手里立即失去了钢刀利剑,再无用武之地。

像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

落日楼头,断鸿声里,江南游子,把吴钩,栏杆拍遍,无人会、登临意。

(《水龙吟》)这是他登临建康城赏心亭时所作。

他痛拍栏杆时一定想起过当年的拍刀催马,驰骋沙场,但今天空有一身力,一腔志,又能向何处使呢?辛词比其他文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。

我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白;总忘不了他那在夕阳中扶栏远眺、望眼欲穿的形像。

辛弃疾南归后为什么这样不为朝廷喜欢呢?他在一首《戒酒》的戏作中说:“怨无大小,生于所爱;物无美恶,过则成灾”。

梁衡中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。

在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。

他生于金宋乱世,不满金人的侵略蹂掠,22岁时就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任书记长,掌管印信。

一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。

辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。

为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。

不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。

辛大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。

但世上的事并不能心想事成,作为封建知识分子,对国家民族他有一颗放不下、关不住、比天大、比炽热的心;他有一身早练就、憋不住、使不完的劲。

他不计较“为五斗米折腰〞,也不怕馋言倾盆。

所以随时局起伏,他就大忙大闲,大起大落,大进大退。

稍有政绩,便招谤而被弃;国有危难,便又被招而任用。

他亲自组练过军队,上书过?美芹十论?这样著名的治国方略。

他是贾谊、诸葛亮、范仲淹一类的时刻忧心如焚的政治家。

南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一支羊毫软笔,他也再没有时机奔波沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊,遗憾的叹息和无奈的自嘲。

老实说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。

他永以一个沙场英雄和爱国将军的形象留存在历史上和自己的诗词中。

我敢大胆说一句,?破阵子?这首词除了武圣岳飞的?满江红?可与之媲美外,在中国上下5000年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。

虽然杜甫也写过“射人先射马,擒贼先擒王〞,唐代诗人卢纶也写过“欲将轻骑逐,大雪满弓刀〞。

但这些都是旁观式的想像、抒发和描述。

他本来是以身许国,准备血洒大漠,马革裹尸的,但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地。

像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。

《把栏杆拍遍》教案《<把栏杆拍遍>教案》一、教学目标1、引导学生理解文本内容,把握作者对辛弃疾的独特评价和深刻感悟。

2、学习作者以独特视角刻画人物形象的写作手法,提高学生的文学鉴赏能力。

3、体会辛弃疾的爱国情怀和壮志难酬的悲愤,培养学生的爱国主义情感。

二、教学重难点1、重点(1)理解辛弃疾的人生经历和词作内涵,感受其爱国情怀。

(2)分析作者的写作技巧,如选材、构思、语言等。

2、难点(1)如何引导学生深入理解辛弃疾复杂的内心世界。

(2)体会作者对辛弃疾的独特评价和深刻思考。

三、教学方法1、诵读法:通过反复诵读,让学生体会词作的韵味和情感。

2、讨论法:组织学生讨论关键问题,培养其思维能力和合作精神。

3、点拨法:在学生理解困难处,教师适当点拨,帮助学生突破难点。

四、教学过程(一)导入新课同学们,在中国古代文学的长河中,有许多璀璨的明星。

今天,我们要走进一位伟大的词人——辛弃疾的世界。

他一生渴望收复失地,却壮志难酬。

梁衡先生的《把栏杆拍遍》以独特的视角为我们展现了辛弃疾的传奇人生。

让我们一起去感受这位英雄的悲愤与无奈。

(二)作者及背景介绍1、作者简介梁衡,当代作家,山西霍州人。

他的作品风格大气磅礴,富有思想深度。

2、写作背景本文创作于一个呼唤英雄、渴望英雄精神回归的时代。

作者通过对辛弃疾的解读,表达了对英雄的敬仰和对时代的思考。

(三)初读课文,整体感知1、学生自由朗读课文,要求读准字音,读通句子。

2、思考:文章围绕辛弃疾主要写了哪些方面的内容?(四)精读课文,深入探究1、辛弃疾的人生经历(1)学生分组讨论辛弃疾的生平经历,包括他的起义抗金、仕途坎坷等。

(2)教师引导学生总结辛弃疾一生的主要事迹,理解他的爱国情怀和壮志未酬的悲愤。

2、辛弃疾的词作分析(1)选取文中提到的辛弃疾的词作,如《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》《水龙吟·登建康赏心亭》等,让学生诵读并体会其中的情感。

(2)分析词作的艺术特色,如用典、抒情方式等。

把栏杆拍遍

一、教学目的

1、了解辛弃疾成为爱国词人的历程,感悟其丰富的精神内涵。

2、体会联想在再现历史人物形象中的作用,学习运用联想来表达自己的感受。

3、比较,拓展,进一步引发学生领悟以辛弃疾为代表的中国民族脊梁的精神实质。

二、教学重点

体会联想在再现历史人物形象中的作用,学习运用联想来表达自己的感受。

三、教学难点

文章较多地引用了辛弃疾本人的词作,具有很强的说服力,这是本文的一大写作特点。

但也可能给学生的阅读带来一定的困难

四、教学方法:讲读法、讨论法。

把栏杆拍遍教案教案标题:把栏杆拍遍教学目标:1. 了解栏杆的功能和种类;2. 学习如何使用相机拍摄栏杆的照片;3. 培养学生的观察力和创造力。

教学资源:1. PowerPoint演示文稿;2. 栏杆照片展示;3. 数码相机或手机。

教学步骤:引入活动:1. 向学生展示一些栏杆的照片,并引导学生思考栏杆的作用和种类。

2. 讨论学生对栏杆的看法和使用场景。

知识讲解:1. 通过PowerPoint演示文稿,介绍栏杆的定义、功能和种类。

2. 引导学生了解不同类型的栏杆,如防护栏杆、装饰栏杆等。

实践活动:1. 将学生分成小组,并给每个小组分配一个校园或社区内的区域。

2. 每个小组使用数码相机或手机,前往指定区域拍摄栏杆的照片。

3. 学生需要注意栏杆的种类、结构和细节,并记录下来。

讨论与分享:1. 学生回到教室后,每个小组展示他们拍摄的照片。

2. 学生讨论并分享他们观察到的不同栏杆特点和用途。

总结与评价:1. 教师引导学生总结所学的知识,强调栏杆在我们生活中的重要性。

2. 学生评价这个活动对他们的学习和观察力的影响。

拓展活动:1. 学生可以尝试在其他场景中拍摄栏杆的照片,如公园、商场等。

2. 学生可以设计自己的栏杆,并进行手绘或模型制作。

教学反思:1. 教师可以观察学生在实践活动中的表现,并给予及时的指导和鼓励。

2. 教师应关注学生的观察力和创造力的发展,并根据学生的表现做出适当的调整。

这个教案旨在通过实践活动,让学生更好地了解栏杆的功能和种类,并培养他们的观察力和创造力。

通过拍摄栏杆的照片,学生可以锻炼自己的摄影技巧,并对栏杆的细节有更深入的了解。

此外,学生还可以通过讨论和分享,拓宽自己的视野,了解不同栏杆的特点和用途。

教师在整个教学过程中应注重引导学生思考和发现,激发他们的学习兴趣和创造力。

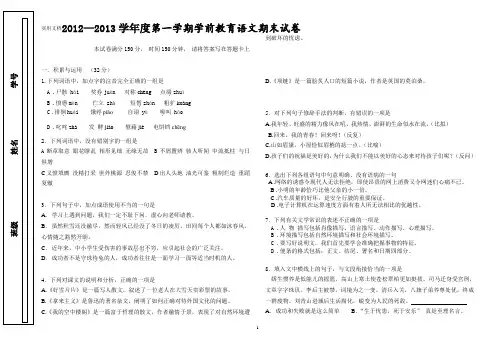

实用文档1本试卷满分150分, 时间150分钟, 请将答案写在答题卡上一.积累与运用 (32分)1.下列词语中,加点字的注音完全正确的一组是A .尸骸. h ái 奖券.ju àn 对称chèng 点缀.zhu ìB .愤懑.m èn 伫.立 zh ù 短暂.zh àn 粗犷kuàng C .徘徊.hu ái 饿殍piǎo 自诩 y ù 嗥.叫 h áo D .叱咤zhà 发 酵jiào 慰藉jiè 电饼铛chēng2.下列词语中,没有错别字的一组是A 断章取意 眼花瞭乱 相形见绌 无缘无故B 不屑置辨 骇人听闻 中流抵柱 与日俱增C 义愤填膺 没精打采 世外桃源 忍俊不禁D 出人头地 油光可鉴 粗制烂造 重蹈复辙3.下列句子中,加点成语使用不当的一句是A . 学习上遇到问题,我们一定不耻下问....,虚心向老师请教。

B . 虽然积雪还没融尽,然而轻风已经没了冬日的凌厉,田间每个人都如沐春风,心情随之豁然开朗....。

C . 近年来,中小学生受伤害的事故层出不穷....,应引起社会的广泛关注。

D . 成功者不是守珠待...兔.的人,成功者往往是一面学习一面等适当时机的人。

4.下列对课文的说明和分析,正确的一项是A.《好雪片片》是一篇写人散文,叙述了一位老人在大雪天卖彩票的故事。

B.《拿来主义》是鲁迅的著名杂文,阐明了如何正确对待外国文化的问题。

C.《我的空中楼阁》是一篇富于哲理的散文,作者融情于景,表现了对自然环境遭到破坏的忧虑。

D.《项链》是一篇脍炙人口的短篇小说,作者是英国的莫泊桑。

5.对下列句子修辞手法的判断,有错误的一项是A.我年轻、旺盛的精力像风在吼,我热情、澎湃的生命似水在流。

(比拟)B.回来,我的青春!回来呀!(反复)C.山如眉黛,小屋恰似眉梢的痣一点。

《把栏杆拍遍》教案一、教学目标:1、解读文本所引辛词及其他作品,体会“词人本色是武人,武人本色是政人”的意蕴。

2、认读文本,引导学生正确认识辛弃疾这个人,感悟其丰富的精神内涵。

3、比较,拓展,进一步引发学生领悟以辛弃疾为代表的中国民族脊梁的精神实质。

二、教学过程:(一)引入课题。

朗读、感悟辛词《破阵子。

为陈同甫赋壮词以寄之》醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生。

体会词中炽热的情感,而如今他被迫脱离政治,只许旁观,不得插手,更不得插嘴。

空有一身力,空有一腔志,空有一颗爱国心,又能向何处使呢?唯有痛拍栏杆,把栏杆拍遍,才能发泄出郁积已久的悲愤之心。

(二)知识补充梁衡的散文是大散文,他从人们所熟知的一些事实入手,把文章的重点放在挖掘人物的心灵,探究历史的沉浮上,写大人物却从看似很小的个人性情出发,可挖掘出的是历史风云。

(三)整体感知。

作者梁衡在《把栏杆拍遍》一文中为我们塑造了爱国词人辛弃疾的形象,他以宏大的历史视野,选取八首辛词,勾勒出辛弃疾的生平经历。

他凭借独特的视角指出“中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有辛弃疾一人”,“辛弃疾的本色是武人,武人本色是政人。

他的词是在政治的大磨盘间磨出来的豆浆汁液,他由武而文,又由文而政,始终在出世与人世间矛盾,在被用或被弃中受煎熬“。

(四)研习新课文本内容震撼人心,我们看到辛的侠气,宏大的历史视野,辛的悲苦,作者用八首词串起他的一生,可说的很多,可最终作者用一个动作来概括他的特点,1.为什么作者将题目拟为“把栏杆拍遍”?大家想想“把栏杆拍遍”有哪些含义?讨论明确:①、介绍《水龙吟》中“把栏杆拍遍”的典故。

宋代王辟之在《渑水燕谈录》中记载,一个“与世相龃龉”的刘孟节,他常常凭栏静立,怀想世事,唏嘘独语,或以手拍栏杆。

尝有诗日:“读书误我四十年,几回醉把栏杆拍”。

把栏杆拍遍教案教学设计一、教学目标1. 让学生通过学习这首诗,理解作者的意图和表达的情感。

2. 培养学生的文学素养,提高他们的诗歌鉴赏能力。

3. 通过诗歌的学习,引导学生思考人生哲理,提升他们的道德修养。

二、教学内容1. 诗歌原文及背景介绍2. 诗歌的韵律、意象、修辞手法等文学特点分析3. 诗歌主题思想的探讨三、教学方法1. 讲授法:讲解诗歌背景、韵律、意象等文学特点。

2. 讨论法:分组讨论诗歌的主题思想,分享各自的见解。

3. 实践法:让学生模仿创作,培养他们的文学创造力。

四、教学步骤1. 导入:简要介绍诗歌的背景,激发学生的学习兴趣。

2. 朗读诗歌:让学生齐读或个别朗读,感受诗歌的韵律美。

3. 解析诗歌:分析诗歌的韵律、意象、修辞手法等文学特点。

4. 探讨主题:引导学生思考诗歌所表达的人生哲理。

5. 总结拓展:让学生模仿创作,分享自己的作品。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况。

2. 诗歌鉴赏能力:评估学生在解析诗歌时的理解程度。

3. 创作能力:评价学生模仿创作的作品质量。

六、教学准备1. 教材:选用权威版本的诗歌教材,确保诗歌内容的准确性。

2. 参考资料:收集有关诗歌背景的资料,以便进行详细讲解。

3. 多媒体设备:准备PPT等多媒体教学资源,增强课堂趣味性。

七、教学重点与难点1. 教学重点:让学生理解诗歌的韵律、意象、修辞手法等文学特点。

2. 教学难点:引导学生思考诗歌所表达的人生哲理,提高他们的道德修养。

八、教学过程1. 课堂导入(5分钟):简要介绍诗歌的背景,激发学生的学习兴趣。

2. 诗歌朗读(5分钟):让学生齐读或个别朗读,感受诗歌的韵律美。

3. 诗歌解析(15分钟):分析诗歌的韵律、意象、修辞手法等文学特点。

4. 主题探讨(10分钟):引导学生思考诗歌所表达的人生哲理。

5. 课堂小结(5分钟):总结诗歌的主要内容,强调诗歌的主题思想。

6. 创作分享(10分钟):让学生展示自己的模仿创作作品,互相评价。

高教版中职语文拓展模块第课《把栏杆拍遍》课件 (一)《把栏杆拍遍》是高教版中职语文拓展模块第八课。

这节课的主要内容是通过对同一个主体进行不同角度的拍摄,来探讨摄影的主题、构图和视角等方面的知识。

课件的设计非常有助于学生理解和掌握这些知识点。

首先,课件的内容丰富详实。

它由三个部分组成:主题的确定、构图的探讨和视角的变化。

在主题的确定部分,课件结合了多幅图片,以阵列的方式呈现出来,使学生在直观感受的基础上,理解主题的概念定义和分类。

在构图的探讨部分,课件以图片和文字相结合,详细讲解了构图中的对称、衬托、重复和色彩等几种常用手法,帮助学生从实际角度了解如何用构图来表达主题的内涵。

在视角的变化部分,课件以动画和实物摆放的方式进行展示,通过解释角度和高度的变化,让学生明白拍摄角度的影响以及如何选择最为适宜的角度。

其次,课件设计形式生动有趣。

在课件的设计中,不仅有多张图片和文字的配合运用,还有音乐的点缀,以及框架、颜色等元素的加入。

整个课件给人的感觉是生动并且友好,让学生在跟随教师讲解的同时,又能够享受到一种身临其境的感觉。

这样的设计让学生在轻松愉快的学习过程中,产生了更深层次的感悟,可以更好地理解图片和构图对主题的表达。

最后,课件的知识点分布排列有序。

在这个课件中,不同的知识点有不同的表现形式和顺序。

在主题的确定部分,内容更接近于介绍知识,纯文字和图片为主;在构图的探讨部分,介绍了常用的构图手法,有文字配对图片;在视角的变化部分,通过动画加实物摆放演示教学,让学生观摩模仿,实现知识点理解后转化为实践能力。

这样设计的目的是,让学生逐步接受更加深入的知识,同时培养对这些知识的系统性认识。

总之,通过学习《把栏杆拍遍》这一课,我们可以更好地理解了摄影的主题、构图和视角等方面的知识。

这个课件的设计,丰富详实、形式生动有趣、知识点分布排列有序,给学生带来了全新的学习体验,也更好地帮助学生掌握相关知识。

《把栏杆拍遍》教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《把栏杆拍遍》。

(2)理解诗歌的创作背景,体会诗人的情感。

(3)分析诗歌中的意象,提高鉴赏能力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌内容。

(2)学会从意象、情感等方面分析诗歌,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:激发学生对古典诗词的热爱,培养他们高雅的生活情趣,陶冶情操。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)诗歌的字词认读和理解。

(2)诗歌的情感分析和意象鉴赏。

2. 教学难点:(1)诗歌中隐喻、象征等手法的理解。

(2)诗歌意境的感悟。

三、教学过程1. 导入新课(1)简介诗人辛弃疾及其作品《把栏杆拍遍》。

(2)激发学生兴趣,引导学生进入诗歌情境。

2. 自主学习(1)让学生自主朗读诗歌,感受节奏和韵律。

(2)让学生结合注释,理解诗歌内容,体会诗人情感。

3. 合作探讨(1)分组讨论:诗歌中的意象有哪些?它们分别表达了什么意思?(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌解析(1)解析诗歌中的关键词语、句子。

(2)分析诗歌的情感变化,体会诗人的思想感情。

5. 情感体验(1)让学生发挥想象,置身于诗歌意境中,体会诗人的情感。

(2)引导学生分享自己的情感体验。

6. 课堂小结总结本节课的学习内容,强调诗歌的意象、情感等方面的分析方法。

四、课后作业1. 熟读并背诵《把栏杆拍遍》。

2. 写一篇关于《把栏杆拍遍》的鉴赏心得,可以从意象、情感等方面入手。

五、教学反思在课后对自己的教学进行反思,看看是否达到了教学目标,学生对诗歌的理解和鉴赏能力是否有所提高,以及哪些地方需要改进。

六、教学策略1. 利用多媒体展示诗歌相关的图片和音乐,帮助学生更好地理解诗歌意境。

2. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究诗歌的内涵。

3. 运用比较分析法,让学生了解《把栏杆拍遍》与其他作品的异同。

4. 注重个体差异,鼓励学生发挥想象,充分表达自己的观点。

龙源期刊网

我读《把栏杆拍遍》

作者:王子林

来源:《学生导报·中职周刊》2019年第10期

有一本书,它没有博人眼球的封面,没有吸引人的插画,只是在封面上有一幅朴素的图——一位穿着朴素的老人,坐在泛黄的草原上,苍老的双手握着一支笔在记录书写着什么,一双清澈的眼睛望向碧蓝的天空,似乎是不肯放过任何一处细节,不肯错过任何一道风景。

是的,那是梁衡爷爷苍老的双手,两鬓白发,他的样子像极了一位朴实的农民,就是这样一位老人创作的《把欄杆拍遍》,给我留下了深刻的印象。

翻开厚重的书籍,第一章的主题就是“阅读伟人”。

我十分喜爱了解历史,喜爱认识才高八斗的古人,喜爱探索历史人物背后的故事。

继续读下去,发现开篇写的是宋代豪放词人辛弃疾,顿时脑海中蹦出来他著名的词作《破阵子》。

我不禁感叹,曾经他是跃马横刀,只率数骑兵突入叛敌军营,不惜自己的生命,以几人之力抵挡千人,把叛军头颅挂在腰间的大英雄,可在晚年时,却报国无门、壮志未酬身先死!只留下铿锵有力的诗词,其悲怆人生令我陷入深深遐思。

紧接着,我读到了柳永、范仲淹、林则徐、彭德怀……一个个鲜明人物,一幕幕曲折历史,铸就了我们的民族之魂。

就像是在观看电影一般,我时而愤懑不平,时而激情澎湃,时而悲不自胜,时而欣然感慨,情感仿佛是在乘坐过山车似的,忽高忽低,每一段文字都始终揪着我的心不放。

这本书,激荡灵魂,带领我行走于大江南北,采访于贫困之地,感悟于生命之间,这无疑拓宽了我的眼界与见识,让我的思想更是有了质的飞跃。

时而华丽,时而质朴的语言,一字一句敲打我的心灵,仿佛一位长者牵着我的手,带着我领略世界,探索奥妙与真谛。

好书是一个宝箱,里面藏着最珍贵的“财富”。

《把栏杆拍遍》教案江苏省太仓高级中学许峰【教学目标】知识与技能:1.指导学生理解梁衡关于辛弃疾其人其词“唯一性”、“独特性”的解读。

2.引导学生掌握人物评传一般的阅读方法。

过程与方法:学生主体探究、合作讨论情感态度价值观:通过本文阅读思考,激发学生忧民爱国的情感。

【课时安排】一课时【教学过程】一、请学生快速阅读,为辛弃疾写一份小传。

示例:辛弃疾年轻时组织义军,后率军南下归宋。

但归宋后朝廷对他要么闲置不用,要么走马灯似的调动。

虽然他被迫失去钢刀利剑,但从没丢下爱国热情。

他不停地上书与主降派斗争,陈述退敌之策,他执着抗金收复失地,却屡遭排挤。

报国无门的辛弃疾,只好到赣北修了一座带湖别墅,与鸥鹭为盟,邀白鹤做伴,咀嚼无边的寂寞;或与当地百姓聊农话桑,闲走山水,打发无聊的时光。

学生展示交流、点评。

由此看来:辛弃疾一生以武起事,以文为业;辛弃疾有三个身份武人、政人、词人。

二、探究文章主体内容(一)三种身份之间的关系是怎样的?(用原文回答)辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。

他并不想当词人,但武途政路不通,历史歪打正着地把他逼向了词人之道。

辛弃疾走过了一个爱国志士、爱国诗人的成熟过程。

(二)分别探究三个身份A.探究“武人”辛弃疾1.作为武人,辛弃疾有怎样的特点?①孔武高大、本领高强、血气方刚②无用武之地2.所以,这一阶段,辛词有什么样的特征?有凛然杀气;磅礴之势;也有空有一身力、一腔志无处使的悲愤。

3.试读《破阵子》或《水龙吟》B.探究“政人”辛弃疾1.作为政人,辛弃疾有怎样的特点?①认真、执着、干练②调动频繁、时弃时用2.这一阶段,辛弃疾的心境是如何的?请学生自由解读《菩萨蛮》等四首词。

心郁之词、心焚之词、心苦之词、心寂之词3.仔细分析作为“武人”和“政人”的辛弃疾的遭遇,他始终处在一种矛盾的煎熬中。

《宋史•辛弃疾传》末尾记有一段轶事,“谢枋得过弃疾墓旁僧舍,有疾声大呼于堂上,若鸣其不平,自昏暮至三鼓不绝声。