吊脚楼文化

- 格式:docx

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:4

鄂西土家族吊脚楼文化空间保护与拓展土家族是我国少数民族之一,分布在四川、湖南、湖北等地,而鄂西地区则是土家族的重要聚居地之一。

鄂西土家族吊脚楼是土家族传统建筑的代表,它不仅具有独特的民族特色,还承载着丰富的文化内涵和历史记忆。

随着现代化进程的不断推进,鄂西土家族吊脚楼文化空间面临着诸多挑战,如何保护和拓展这一独特的文化遗产,成为当前亟待解决的问题。

一、鄂西土家族吊脚楼的文化价值鄂西土家族吊脚楼是土家族文化的重要代表之一,它是土家族人民智慧和勤劳的结晶,承载着丰富的历史文化内涵。

这些吊脚楼建筑大多建于山区,其独特的建筑形式和结构设计展现了土家族人民勤劳朴实的生活态度,体现了对自然环境的理解和融合。

吊脚楼建筑采用木质结构,楼下悬挑支撑在地基上,形成了一种独特的建筑风格,不仅可以防潮防潞,还可以充分利用空间,这种建筑方式在当时具有极高的实用价值。

鄂西土家族吊脚楼还承载着土家族丰富的民俗文化和生活方式。

吊脚楼内部布局合理,将生活空间、祭祀空间和储物空间有机地结合在一起,反映了土家族人民的宗族崇拜、祭祀仪式等传统文化习俗。

吊脚楼还是土家族传统节庆活动和集会聚会的重要场所,承载着土家族人民的集体记忆和文化传承。

随着城市化进程和现代化建设的推进,鄂西土家族吊脚楼文化空间面临着严峻的保护挑战。

一方面,大量的吊脚楼因年久失修、自然灾害和人为破坏等原因而面临倒塌和消失的危险;一些吊脚楼虽然得到了修复和保护,但在保护过程中却丧失了其原有的文化特色和历史风貌,严重影响了其保护和传承的效果。

与此随着现代生活方式和价值观念的冲击,一些土家族青年逐渐远离传统文化,吊脚楼文化空间内部的传统生活方式和民俗习俗也面临着严重的衰败和失传。

这些问题的存在,不仅威胁着鄂西土家族吊脚楼的文化传承和保护,还对土家族人民的文化认同感和民族自豪感造成了严重的冲击。

为了有效保护和拓展鄂西土家族吊脚楼文化空间,需要采取一系列的保护措施和拓展举措。

应加强吊脚楼建筑的保护和修复工作,通过科学技术手段和传统工艺方法,集中力量对部分严重损坏的吊脚楼进行修复和加固,确保其建筑安全和历史风貌。

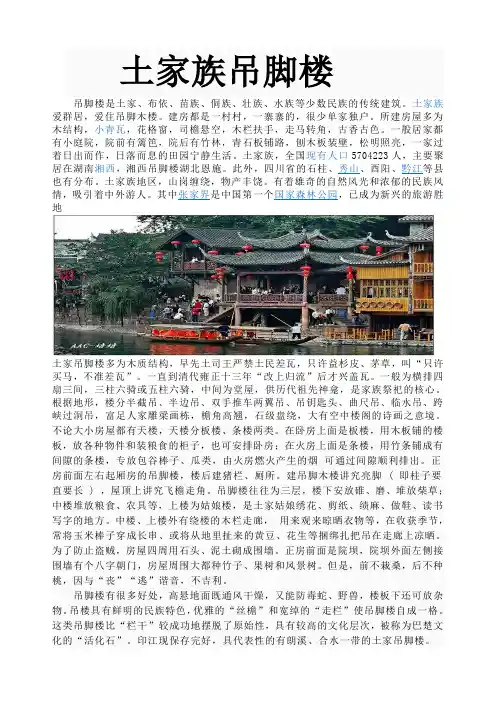

土家族吊脚楼吊脚楼是土家、布依、苗族、侗族、壮族、水族等少数民族的传统建筑。

土家族爱群居,爱住吊脚木楼。

建房都是一村村,一寨寨的,很少单家独户。

所建房屋多为木结构,小青瓦,花格窗,司檐悬空,木栏扶手,走马转角,古香古色。

一般居家都有小庭院,院前有篱笆,院后有竹林,青石板铺路,刨木板装壁,松明照亮,一家过着日出而作,日落而息的田园宁静生活。

土家族,全国现有人口5704223人,主要聚居在湖南湘西,湘西吊脚楼湖北恩施。

此外,四川省的石柱、秀山、酉阳、黔江等县也有分布。

土家族地区,山岗缠绕,物产丰饶。

有着雄奇的自然风光和浓郁的民族风情,吸引着中外游人。

其中张家界是中国第一个国家森林公园,已成为新兴的旅游胜地土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民差瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚 ( 即柱子要直要长 ) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观来晾晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

土家族吊脚楼土家族吊脚楼是中国土家族特有的建筑形式,其独特的风格和结构成为了土家族文化的重要代表之一。

土家族吊脚楼是一种独特的民居建筑,以吊脚和楼层分割为主要特征,不仅具有鲜明的地域特色,还体现了土家族人民的智慧和勇敢。

土家族吊脚楼通常由三个部分组成:地下部分(地下室),中间部分(吊脚楼),以及上面部分(楼层)。

地下室一般用来存放粮食和家畜,同时也是家庭活动的场所。

吊脚楼是整个民居的主体部分,建筑于高柱之上,拥有宽敞的空间供土家族人民居住和进行各种活动。

楼层是吊脚楼的最上层,主要用来储存谷物和贵重物品。

土家族吊脚楼的结构非常巧妙。

它采用了悬空的方式,通过大柱子架起整个楼层,充分利用了山地地形。

大柱子通常是由整根大树木刻制而成,既稳固又耐久。

吊脚楼的建筑材料一般是木材和石头,结构十分牢固。

吊脚楼的设计还考虑到了通风和采光的需求,通过合理的设计,使得整个建筑既可以保持通风,又可以充分利用自然光线。

土家族吊脚楼的建筑风格独特美观。

它通常采用了两层和三层的设计,外观呈现出均衡和谐的感觉。

吊脚楼的檐口通常被装饰得非常精美,有各种各样的雕刻和彩绘,展示了土家族人民的艺术才华和审美观念。

土家族吊脚楼的功能也非常多样化。

它既是土家族人民的居住场所,也是社群活动和仪式的场所。

在吊脚楼中,人们可以进行各种日常活动,比如煮饭、睡觉、聚会等。

在吊脚楼中举行的各种庆典和仪式也是土家族文化的重要组成部分。

吊脚楼不仅是土家族人民的家园,更是他们生活方式和社会关系的象征。

作为中国历史文化的重要组成部分,土家族吊脚楼反映了这个民族的传统和历史。

它是土家族人民智慧和劳动的结晶,也是他们对于自然环境的认识和利用的结果。

土家族吊脚楼不仅是建筑形式的代表,更是土家族文化的象征和精神的寄托。

然而,随着现代化的发展,土家族吊脚楼面临着许多挑战和困境。

一方面,土家族吊脚楼的维修和保养成本高昂,受限于经济条件,许多吊脚楼无法得到有效的保护。

另一方面,由于现代化的影响,土家族人民的生活方式和价值观发生了巨大的改变,吊脚楼的功能和意义逐渐减弱。

鄂西土家族吊脚楼文化空间保护与拓展鄂西土家族吊脚楼是中国独具特色的建筑形式之一,它不仅是土家族人民的居住文化载体,也是中国传统建筑文化的重要组成部分。

作为土家族人民生活的重要象征,吊脚楼体现了土家族人民对于自然环境的适应能力和对生活方式的独特理解。

吊脚楼文化空间保护与拓展是当前社会关注的焦点问题之一,本文将从文化空间的独特性、保护现状和未来发展三个方面进行探讨。

一、吊脚楼文化空间的独特性吊脚楼是土家族人民创造的独特建筑形式,它是在山区地形险峻的情况下,土家族人民智慧的结晶。

吊脚楼以悬挑的方式建造在山间悬崖峭壁上,这种建筑方式不仅节约了土地资源,还能很好地抵御雨水的侵袭。

吊脚楼不仅具有很高的建筑美学价值,更重要的是它承载了土家族人民的生活习俗、宗教信仰和社会风俗,是土家族文化的重要载体之一。

吊脚楼的室内空间设计也是非常具有特色的。

吊脚楼的内部一般分为上下两层,上层为起居室,下层为畜舍和风雨廊。

起居室的设计考虑了土家族人民的生活习惯和宗教信仰,同时也充分考虑了当地气候和自然环境的因素。

这种独特的室内空间设计体现了土家族人民对生活的独特理解和对自然的敬畏。

随着城市化进程的不断推进,农村地区的人口不断外流,土家族吊脚楼逐渐面临着被遗弃和荒废的风险。

一方面,农村地区的年轻人纷纷外出务工,导致吊脚楼的传统生活方式逐渐消失;由于吊脚楼的维护成本较高,很多吊脚楼在农村地区逐渐废弃。

在这种情况下,吊脚楼文化空间的保护显得尤为重要。

保护吊脚楼文化空间,不仅是为了保护土家族的传统文化,更是为了传承和弘扬中国传统建筑文化。

为了有效保护吊脚楼文化空间,需要从以下几个方面加以探讨:1. 加强立法,制定相关政策来保护吊脚楼文化空间。

政府部门可以根据实际情况,制定相关法律法规来规范吊脚楼的保护和利用,明确吊脚楼的所有权和使用权,也可以设立相应的经费用于吊脚楼文化空间保护和维护。

2. 引导社会力量参与吊脚楼文化空间的保护和传承。

重庆吊脚楼建筑与文化研究重庆,一座充满独特魅力的城市,以其山清水秀的自然风光和别具一格的建筑风格吸引了无数人的目光。

其中,吊脚楼建筑作为重庆独特的文化符号,更是引起了人们的极大兴趣。

本文将从历史、地理、建筑风格、文化内涵等多个方面深入探讨重庆吊脚楼建筑与文化的魅力。

吊脚楼建筑起源于汉代,具有悠久的历史。

随着时间的推移,吊脚楼建筑逐渐演变为一种具有地域特色的建筑形式。

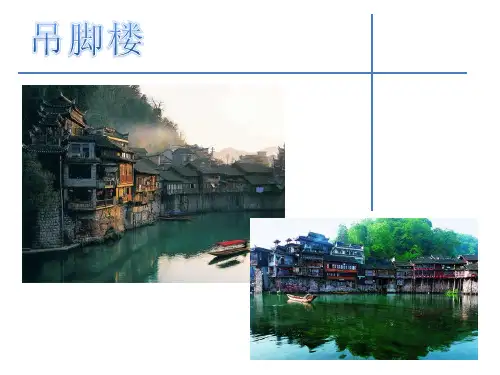

在重庆,吊脚楼建筑主要分布在长江沿岸和嘉陵江流域,这与其独特的地理环境密切相关。

重庆地形复杂,多山地和丘陵,为了适应这样的地形,吊脚楼应运而生。

从建筑风格来看,重庆吊脚楼建筑具有独特的艺术价值。

传统的吊脚楼建筑以木材和竹子为主要材料,采用悬空和半悬空的建筑手法,依山就势,错落有致。

这种建筑风格不仅具有浓厚的地域特色,而且与大自然融为一体,给人一种原生态的美感。

吊脚楼建筑不仅是一种建筑形式,更是一种文化载体。

重庆吊脚楼建筑蕴含着丰富的巴渝文化内涵。

巴渝文化是重庆地区特有的文化,具有深厚的历史底蕴和浓郁的地方特色。

吊脚楼建筑正是巴渝文化的典型代表之一,它承载着重庆人民的生活方式和传统文化,反映了重庆人民热爱自然、勤劳朴实的性格特点。

如今,吊脚楼建筑已经成为重庆的一张文化名片,吸引着越来越多的游客前来参观。

在重庆市区,游客可以参观具有代表性的洪崖洞、罗汉寺等吊脚楼建筑群,领略重庆独特的建筑风格和文化魅力。

在重庆市周边的区县,如石柱土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县等,还有许多保存完好的吊脚楼建筑,这些地方不仅具有浓厚的地方特色,而且为游客提供了深入了解重庆文化的机会。

在总结本文时,我们可以看到重庆吊脚楼建筑与文化具有独特魅力和重要价值。

吊脚楼建筑不仅具有历史、地理、建筑风格等方面的特点,更承载了丰富的巴渝文化内涵。

通过对吊脚楼建筑与文化的研究,我们可以更好地了解重庆的历史和文化,领略这座城市的独特魅力。

同时,随着旅游业的发展,吊脚楼建筑也成为了一种重要的文化资源,为重庆的旅游事业带来了巨大的发展潜力。

吊脚楼与土家族审美文化在我国众多的民族文化中,土家族以其独特的建筑——吊脚楼,展现出别具一格的审美魅力。

吊脚楼不仅是土家族人民的居住场所,更是土家族审美文化的生动体现。

吊脚楼的建筑形式,充分反映了土家族对自然环境的尊重与适应。

土家族大多居住在山区,地形复杂,可用平地稀少。

为了在有限的土地上建造房屋,同时又能避免潮湿和虫蛇的侵扰,吊脚楼应运而生。

它通常依山而建,一半悬空,一半靠在实地。

这种独特的结构,既节省了土地,又巧妙地利用了地形,使房屋与自然环境融为一体。

从远处望去,吊脚楼错落有致地分布在山坡上,犹如一幅幅美丽的画卷,展现出一种和谐之美。

土家族的吊脚楼在选材上也别具匠心。

多选用当地的木材和石材,木材的温润质感和石材的坚固耐用相得益彰。

这些天然材料不仅环保,而且能够随着时间的推移,呈现出独特的韵味。

岁月的痕迹在木材上留下了斑驳的色彩,石材也因风雨的侵蚀而更加古朴。

这种对自然材料的运用,体现了土家族人民对大自然的敬畏和对质朴之美的追求。

从外观上看,吊脚楼造型优美,线条流畅。

屋顶多为歇山式或悬山式,飞檐翘角,给人以轻盈灵动之感。

屋檐下的雕花和彩绘,更是增添了几分艺术气息。

这些装饰图案往往取材于土家族的神话传说、历史故事和日常生活,如龙凤呈祥、花鸟鱼虫等,寓意着吉祥如意、幸福美满。

它们以生动的形象和鲜艳的色彩,展现了土家族人民丰富的想象力和对美好生活的向往。

走进吊脚楼,内部布局也充满了审美情趣。

堂屋宽敞明亮,是家庭活动的中心,供奉着祖先的牌位,体现了土家族对家族传承的重视。

卧室布置简洁温馨,窗户小巧玲珑,采光良好。

厨房和火塘则是温暖的角落,一家人围坐在一起,共享天伦之乐。

这种布局既满足了生活的实际需求,又营造出一种温馨和睦的家庭氛围。

吊脚楼的建造过程,也是土家族审美文化的传承过程。

从选址、设计到施工,每一个环节都蕴含着丰富的经验和智慧。

木匠师傅们凭借精湛的技艺,不用一颗铁钉,就能将木材巧妙地拼接在一起,使房屋结构稳固。

苗族吊脚楼建筑艺术中的数学文化黔东南苗族吊脚楼民居,从山脚远远望去,它像一只只雄鹰在展翅翱翔,穿越云朵、丛林、山川和河流,这体现苗族人与大自然和谐相处,体现苗族独特民族风情和民族特色,同时这和苗族人崇拜有一定关联,相传:苗族人认为鸟是自己的祖先,说是从树枝里而飞出来一只蝴蝶,蝴蝶和水泡谈恋爱后生了十二蛋,而这十二蛋是鸟把它们孵成人的,鸟嘛,是住在树上,顾名思义是筑巢而居。

1吊脚楼形成原因远古时期苗族先人们定居在茂盛森林里,野兽多样,居民则较太少,居这样的环境,预示着着苗族先人巢之为安之。

居民挑选巢居除了一个更关键的原因,就像是鸟类筑巢的原因一样,就是为了防止在夜间受到野兽突袭,除了我国南方因河流比较密集,长期生活在深山老林中,湿气重,时而又多雨,干栏式的建筑有效率的隔绝干燥,又能够躲避洪水的危险,就目前来说,黔东南地区的苗族吊脚楼几乎没地基,但由于它总量较重,而贵州就是我国地震带较太少的省份之一,所以苗族人千百年来都母葛氏分散,并不害怕安全问题。

公元三世纪前,苗族祖先所在的九黎部落集团发端于环太湖地区,他们参予了环太湖地区河姆渡文化和良诸文化的缔造。

河姆渡文化和良诸文化的考古辨认出证实了苗族先民的民居就是干栏式建筑。

当时他们所定居的房屋都全系列就是干栏建筑,受战争影响,被迫向西入西迁黔东一带山岭,随着生活环境的发生改变,苗族人对房屋展开改建。

苗族先人们领平地去修建农田,把吊脚楼往山坡上建,这在当时都就是祖辈精心安排不好的,现在苗族人一直按祖辈的方式跑下去。

为了适应环境山体民主自由的坡度,工匠们把吊脚楼外支架加宽吊脚,将楼房的凌空架起,在将另一侧一拖再拖铺栏,构成了独有的一边就是楼房,一边就是平房的半边楼,依山而建好,盘水而位居就是苗族民居建筑的主要特点,现代的建筑学家们把这种建筑称作干栏式建筑。

2吊脚楼结构特点吊脚楼修建技艺就是黔东南苗族人民审关的反应和智慧结屏。

吊脚楼的修建均为就地取材,寨与寨隔山隔海相望,苗族村寨大得存有几户人家,小的存有几百户或上时千户人家,座落在山谷、就是山腰、山脊之间。

吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在湘西、鄂西、贵州地区的吊角楼也很多。

吊角楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊角楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊角楼为半干栏式建筑。

从前的吊角楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板盖顶的,现在,鄂西的吊角楼多用泥瓦铺盖。

吊角楼的建造是土家人生活中的一件大事。

第一步要备齐木料,土家人称“伐青山”,一般选椿树或紫树,椿、紫因谐音“春”、“子”而吉祥,意为春常大,子孙旺;第二步是加工大梁及柱料,称为“架大码”,在梁上还要画上八卦、太极图、荷花莲籽等图案;第三道工序叫“排扇”,即把加工好的梁柱接上榫头,排成木扇;第四步是“立屋竖柱”,主人选黄道吉日,请众乡邻帮忙,上梁前要祭梁,然后众人齐心协力将一排排木扇竖起,这时,鞭炮齐鸣,左邻右舍送礼物祝贺。

立屋竖柱之后便是钉椽角、盖瓦、装板壁。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤,装饰阳台木栏。

特点最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

结构依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

依山傍水的布依族建筑文化(「知识金字塔」苗、侗、瑶、布依以及土家族吊脚楼有什么不同)吊脚楼是苗族传统建筑,是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉(zhì)比,层叠而上,极其漂亮!吊脚楼并不是苗族独有的建筑特色,侗族、瑶族、布依族以及土家族也是吊脚楼的集大成者。

下面,为大家介绍一下苗族吊脚楼、侗族吊脚楼、布依族吊脚楼、瑶族吊脚楼以及土家族吊脚楼各有什么不同。

苗族吊脚楼是苗族特有的一种建筑形式,主要分布在贵州、湖南、云南等地区。

苗族吊脚楼的建筑文化,历史极其悠久,可以追溯到上古时期苗族祖先蚩(chī)尤所在的九黎部落。

苗族吊脚楼是干栏式建筑,是在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。

苗族吊脚楼一般以四排三间为一幢,有的除了正房外,还搭了一两个“偏厦”。

每排木柱一般9根,即五柱四瓜。

每幢木楼,一般分三层,上层储谷,中层住人,下层楼脚围栏成圈,作堆放杂物或关养牲畜。

住人的一层,旁有木梯与楼上层和下层相接,该层设有走廊通道,约1米宽。

堂屋是迎客间,两侧各间则隔为二三小间为卧室或厨房。

房间宽敞明亮,门窗左右对称。

有的苗家还在侧间设有火坑,冬天就在这烧火取暖。

中堂前有大门,门是两扇,两边各有一窗。

中堂的前檐下,都装有靠背栏杆,称“美人靠”。

侗族吊脚楼多是杉木结构的干栏式建筑,为悬山式屋顶,屋顶盖青瓦或杉皮,两边搭有偏厦。

楼高10米左右,一般为三层,也有四层的。

楼板以下为“底层”,顶棚为“楼层”,中间层为“住层”。

底层一般为关养家禽牲畜,堆放家具,柴禾杂物和安放石碓的地方,有的厨房也设置在此层。

楼层主要是储藏粮食的地方,有的也设置卧室。

住层主要是设置卧室,是住宅的主要空间。

布依族吊脚楼房屋一般是三开间,中间是堂屋,两边是卧房,按左大右小排序,左边住老人,右边住年轻人。

右边床前不远处一般设有火堂,用于冬天取暖、烹茶、聊天、家庭议事。

重庆吊脚楼建筑与文化研究重庆吊脚楼建筑与文化研究引言:重庆是中国西南地区的经济、政治、文化中心,也是蜀文化的发源地。

而在这座城市的古老街巷中,吊脚楼是一种独特的建筑形式,成为了体现当地人民智慧与文化的重要象征。

本文将从吊脚楼的起源、特点、社会功能和文化内涵等多个方面展开介绍和分析,以期能够揭示吊脚楼对于重庆文化的独特贡献。

一、吊脚楼的起源与发展:重庆的吊脚楼最早可以追溯到秦汉时期,而在宋代以后逐渐兴盛起来。

吊脚楼的起源与地理环境、气候特点有关。

重庆多山丘之地,地势险峻,居民为了适应山地环境,在陡峭的山坡上修建房屋,并设计出了独特的吊脚楼建筑形式,通过利用山坡的高低差,保证了房屋的稳定性。

吊脚楼的发展得益于重庆在清代以后的繁荣,尤其是民国时期,重庆成为了中国西南地区的政治、经济中心,吸引了大量的商贾、工匠和文人墨客。

吊脚楼成为了商业中心和文化交流的重要场所,各式各样的楼房在街巷中拔地而起。

二、吊脚楼的特点与建筑形式:吊脚楼是一种集居住、经营和社交于一体的建筑形式,具有独特的特点。

首先,吊脚楼的建筑形式独特,楼房的底层悬挑在半空中,支撑于高大的木柱上,形成了明显的吊脚效果。

这种设计不仅能够有效利用山地的高低差,还可以防止洪水侵袭。

其次,吊脚楼常常具有多层结构,每层都有各自的用途。

底层多为商铺,方便商业交易和经营活动。

中层为居住空间,提供居民的居住需求。

而顶层则多为文化交流和休闲娱乐场所,为社交活动提供了便利。

这种多层结构体现了吊脚楼的多功能性。

再次,吊脚楼常常采用木质结构和独特的风格装饰,充分展现了当地人民的智慧和民族文化。

楼房的屋顶常常采用弯曲的瓦片覆盖,使其能够更好地抵御风雨侵蚀。

立面则精心雕刻,装饰有浮雕、彩画等,显示了工匠的精湛技艺和重庆地区独有的民族文化。

三、吊脚楼的社会功能与文化内涵:吊脚楼不仅是一种建筑形式,更是社会功能和文化内涵的体现。

首先,吊脚楼作为商业中心,承载了重庆市民经济生活的重要组成部分。

苗族“吊脚楼”有着什么样的历史发展和文化

按传统,祖宗圣灵的神龛要设在二楼的中柱脚。

苗族人民认为在吊脚楼里有祖先的圣灵日夜庇荫,阖家方能兴旺发达,人人皆可健康平安。

楼的板壁用刨光的杉木板封装。

每间的窗棂子用木条拼成形状不同的图案。

各间的房门均为独扇,惟有堂屋大门为两扇。

富裕人家还在大门上刻有龙凤浮雕。

大门上方,两头安装有两个

三楼多用半存放粮食和种子,是一家人的仓库;如果人口多,也装隔出住人的卧室。

厨房安置在偏厦里。

建筑的空间分割组合,以祖宗圣灵神龛所在的房间为核心,再向外延伸辐射。

家庭成员在这样的空间组合下生活,无形中便被祖宗圣灵所在的堂屋的空间引力所凝聚,从而为家庭的团结增强了亲和力。

祖先崇拜的苗族传统宗教,在吊脚楼的民居建筑上被充分完美的体现出来了。

吊脚楼具有深刻的文化内涵。

吊脚楼除了具有其本身的特点、形式外,还有其

深刻的文化内涵,即空间宇宙观念。

这在苗族吊脚楼正梁中央的普遍存在的那一神秘象征符号可见一斑。

符号呈圆形,分内外两层,外圈为朱红或墨汁绘就,中心则用红色,如一“卵”形,整个符号形状十分古拙。

符号一般请具有一定巫术的“掌墨师”或土家巫师用凿在黄色圆心处凿一圆洞,新楼主人则要跪下用衣服将木渣全部接着,最后再在梁木两端分别写上“乾”、“坤”二字。

之中。

---来源网络,仅供分享学习2/2。

吊脚楼发展历史

吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、布依族、侗族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼发展历史悠久,具有深刻的文化内涵和民族特色。

原始社会的形态:吊脚楼的起源可以追溯到远古时代,当时的先民们为了适应山地环境,发明了这种独特的建筑形式。

最初的吊脚楼是利用树木、竹子等自然材料搭建的简单住所,随着社会的发展,人们开始使用泥土、石头等建筑材料,逐渐形成了具有特色的吊脚楼建筑。

封建社会的形态:在封建社会时期,吊脚楼逐渐发展成为一种富有人家所居住的豪华住宅。

这些豪宅通常会采用更多的木材、砖瓦等建筑材料,增加房间数量,改善居住环境。

在当时的社会中,吊脚楼被视为财富和地位的象征。

近代以来的发展:进入近代以来,随着工业化进程的不断加速,吊脚楼的建筑形式也开始发生了一些变化。

一些富裕的家庭开始采用现代化的建筑材料和技术,建造更加舒适和实用的吊脚楼。

同时,随着旅游业的发展,一些地区的吊脚楼也逐渐成为旅游景点,吸引了大量游客前来参观和体验。

总的来说,吊脚楼是中国南方少数民族地区具有浓厚民族特色的传统建筑,其发展历史悠久,具有深刻的文化内涵和民族特色。

随着社会的不断发展,吊脚楼的建筑形式也在不断演变和创新。

如今,这种传统建筑形式仍然在南方少数民族地区广泛存在,成为当地文化的

重要组成部分。

吊脚楼:山中水边皆成趣,全村同在画中居

简介:

提到吊脚楼,我们很容易联想到湘西凤凰秀色迷人之景,进而还会联想到作家沈从文《边城》故事里依山傍水,人们与自然和谐相居的淡雅之情。

《边城》中的一句话:“一半着陆,一半在水,因为余地有限,那些房子莫不设有吊脚楼。

”也从侧面反映了当地被赋予丰富意蕴的居住民俗。

南方少数民族人民在演进过程中,辛勤耕耘,创造了深厚的历史文化和独具一格的民族民间艺术,为后人留下了丰富的文化财富。

而吊脚楼便是其中的一个美丽艺术品,吊脚楼作为一种传统建筑,在当下的今天具有观赏性,实用性以及一定的旅游商业价值。

本文将从吊脚楼的由来,建筑结构以及一定商业改造来评说南方少数民族的吊脚楼。

传说土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时鄂西古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹随处可见。

土家人们先搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽袭击。

人们为了安全就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来袭击的野兽,但还是常常受到毒蛇、蜈蚣的威胁。

后来一位土家老人想到了一个办法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从此再也不怕毒蛇猛兽的袭击了,这种建造“空中住房”的办法传到了更多人的耳中,他们都按照这个办法搭建起了“空中住房”。

后来,这种“空中住房”就演变成了现今的吊脚楼。

一、吊脚楼的形成

吊脚楼是南方少数民族传统建筑,多分布在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区,苗族、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等少数民族选择其作为本民族的特色建筑。

吊脚楼作为一种半干栏式建筑,常常依山傍水而建,具有高悬地面使房内干燥,防御野兽,上层住宿,下层畜牧储物等等优点。

是一种极具智慧的民族建筑,是古代民族文化的结晶。

吊脚楼属于半干栏式结构,是古代人民受鸟巢这种群居结构的样式而建造而成,其前身便是我国古代南方祖先在树上建造的“巢居”。

这是一种强调居住在离地之“楼”的居民文化,是把“巢”的使用功能与居住者认同的文化规则有机的统一起来。

长江以南各地因所处环境、地形及民族间的文化差异,吊脚楼所呈现出的体量和形式也有所不同。

现今遗存的吊脚楼建筑广泛分布于湖南及贵州、广西、云南、四川等西南地区,是当地苗、土家、侗、傣等少数民族共有的传统民居建筑形式。

其中最具代表性的土家族吊脚楼主要分布在鄂、渝、湘、黔交汇

的武陵山区。

一些学者认为,武陵山区地形多陡坡、峭壁和悬崖,为了利用地形和争取居住空间,所以产生了吊脚楼这一建筑制式,它的这种充分利用山地空间,形成的千变万化的建筑风格更是为了适应当地生态环境而形成的产物。

学者们认为,吊脚楼这种随意的、意识不受任何规矩的约束,强调“道法自然”,它的建筑造型与山地空间环境之间形成了一种自然平衡。

这种以最大的创造性、依附于自然,顺应于自然,去利用自然来满足人们生活需求,体现出雄浑粗犷、质朴率真的意境以及人与建筑、建筑与自然的统一、和谐。

二、吊脚楼中的工匠智慧

吊脚楼是将正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊脚楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏杆”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

传统吊脚楼建筑之前需要有以下准备工作。

首先便是选址。

吊脚楼一般建在方位向阳、顺坡、对山坳的位置最好。

经济条件好的人家建造较大的房屋呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,有些人家讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

条件一般的人家就不太讲究了。

其次便是材料。

建造吊脚楼的主材是南方普遍有得杉木,一般在6~8 月份砍伐杉木,此时杉木水分多,方便剥皮,此外,充足的阳光会使木料加快变干,将杉木晾干后便成为理想的建筑材料。

另外建筑最看重工匠。

少数民族喜欢名望高、跟从名师学艺的木匠做掌墨师傅,且掌墨师傅要多子多福的为最佳。

在少数民族眼中掌握有建筑技艺的师傅往往是具有神性的,而一个神性好的师傅建筑的房屋可给居住者带来健康、财富。

吊脚楼的形式多种多样,其类型有以下几种:单吊式、双吊式、四合水式、二屋吊式、平地起吊式。

(一)工匠智慧在吊脚楼建造中的闪现

1、单吊式

这是最普遍的一种形式,有人称之为"一头吊"或"钥匙头"。

它的特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

2、双吊式

又称为"双头吊"或"撮箕口",它是单吊式的发展,即在正房的两头皆有吊出的厢房。

单吊式和双吊式并不以地域的不同而形成,主要看经济条件和家庭需要而定,单吊式和双吊式常常共处一地。

3、四合水式

这种形式的吊脚楼又是在双吊式的基础上发展起来的,它的特点是,将正屋两头厢房

吊脚楼部分的上部连成一体,形成一个四合院。

两厢房的楼下即为大门,这种四合院进大门后还必须上几步石阶,才能进到正屋。

4、二屋吊式

这种形式是在单吊和双吊的基础上发展起来的,即在一般吊脚楼上再加一层。

单吊双吊均适用。

5、平地起吊式

这种形式的吊脚楼也是在单吊的基础上发展起来的,单吊、双吊皆有。

它的主要特征是,建在平坝中,按地形本不需要吊脚,却偏偏将厢房抬起,用木柱支撑。

支撑用木柱所落地面和正屋地面平齐,使厢房高于正屋。

(二)吊脚楼的居室彰显工匠技艺

依山的吊脚楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层关牲口或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

有的吊脚楼为三层建筑,除了屋顶盖瓦以外,上上下下全部用杉木建造。

屋柱用大杉木凿眼,柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起,尽管不用一个铁钉也十分坚固。

房子四周还有吊楼,楼檐翘角上翻如展翼欲飞。

房子四壁用杉木板开槽密镶,讲究得里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。

底层不宜住人,是用来饲养家禽,放置农具和重物的。

第二层是饮食起居的地方,内设卧室,外人一般都不入内。

卧室的外面是堂屋,那里设有火塘,一家人就围着火塘吃饭,这里宽敞方便。

由于有窗,所以明亮,光线充足通风也好,家人多在此做手工活和休息,也是接待客人的地方。

堂屋的另一侧有一道与其相连的宽宽的走廊,廊外设有半人高的栏杆,内有一大排长凳,家人常居于此休息,节日期间妈妈也是在此打扮女儿。

第三层透风干燥,十分宽敞,除作居室外,还隔出小间用作储粮和存物。

三、侗族鲁班杨似玉

今年62岁的杨似玉生于广西三江侗族自治县的木匠世家,自幼跟随父亲学艺,几十年来练就了一身炉火纯青的侗族木构建筑营造技艺。

杨似玉擅长建造侗

族传统建筑,据统计,他先后设计制作吊脚楼100多座、风雨桥12座、鼓楼8座、大小凉亭30多座、风雨桥和鼓楼模型3000余座,作品遍布湘、黔、桂、港等地。

他获“中国工艺美术大师”荣誉称号,并以“侗族木构建筑营造技艺”确定为第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

2016年,杨似玉被评为首批“广西工匠”。

几十年过去了,如今的杨似玉已经是广西仅有的两位“中国工艺美术大师”之一,也是被国家文化部以“侗族木构建筑营造技艺”确定的第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

著名的中国“侗乡第一楼”、“三江鼓楼”、“世界第一风雨桥”三江风雨桥等均出自其手。

他凭着一手精湛的木工手艺,不仅享誉当地,还成为了广西的第一“文化符号”。

作为一名侗木大师,上门求艺者不在少数,三江大部分侗木工匠曾前来受教。

对待求学者,杨似玉有教无类,毫无保留地与同行分享在侗木建筑方面的心得与经验。

为有效保护和传承非物质文化遗产,杨似玉凭着自己的聪明才智和独特的祖传技艺,继承并发扬侗民族最具特色的建筑文化,面向全县热爱木构建筑的村民免费开办了8期非遗传习班并带徒实习,挖掘和培养一批有较强的非物质文化遗产传承能力的人才,杨似玉现在带了100多位徒弟,都跟着他学手艺,他很希望能把侗族的这一传统技艺传承下去,让吊脚楼等非物质文化遗产得以传承。