海城地震前后大连市防震减灾对策研究

- 格式:pdf

- 大小:275.67 KB

- 文档页数:4

减轻地震灾害的方法地震是避免不了的自然灾害,但我们可以多一些了解减轻地震灾害的方法。

以下就是店铺为你整理的关于这方面的知识,希望你喜欢。

减轻地震灾害的方法(一)地震监测预报准确地预测地震发生的时间、地点和震级,做好地震短临预报,是减轻地震灾害最经济的方法,也是全世界地震学家所孜孜以求和奋斗的目标。

如l975年发生在海城7.3级的地震前作出了中期和准确的短临预报,使震区能及时地进行地震应急措施,及时地疏导群众撤离房屋,从而减少几万人的伤亡和40多亿元的经济损失。

1988年,经国务院批准颁布的《发布地震预报的规定》,明确规定地震预报由省级人民政府批准,并适时向社会发布,同时上报国务院。

已发布地震中期预报的地区,无论已经发布或尚未发布短期或临震预报,如果发现明显临震异常,情况紧急,当地市、县人民政府可以发布48小时之内的临震警报,井同时向上级报告,任何单位或个人都无权对外发布地震预报,无论任何部门和个人也无权以任何形式承担和发布涉及他国的地震预报。

从非正规途径得到的地震预报消息都是违反上述规定的,是误传或谣传,切忌盲目信谣传谣,或轻易采取不必要的行动。

减轻地震灾害的方法(二)震灾预防震灾预防包括防震减灾立法,制定预案,建筑物的抗震设防与加固,社会保险,防震减灾科普宣传,全面提高全民防震减灾意识,增强全社会的抗震防震能力。

地震所造成的经济损失和人员伤亡主要是由于建筑物和工程设施的破坏、倒塌,以及伴生次生的灾害而引起的。

保证各类建筑物具有相应的抗震能力是减轻地震灾害的关键之一。

首先要在对地区和建设场地进行地震安全性评价的基础上,搞好国土开发规划和重要工程的建设,使城镇和工程建设避开易造成地震灾害的不利地段,选择安全有利的场地,并明确规定重大项目等工程的抗震设防标准;其次要使新建工程和建筑物依据抗震设防标准进行抗震设计和设防,尤其是重大工程和核电站、水库堤坝、供水、供电、通讯交通等生命线工程更应如此。

同时,还要做好震害预测工作,对没有达到抗震要求,而又要长期使用的建筑物,应采取加固措施。

2024年度全市防震减灾工作总结2024年,地震是全球面临的重大自然灾害之一。

为了有效应对地震灾害,减轻地震给人民生命安全和财产造成的损失,全市积极推行防震减灾工作。

下面对2024年度全市防震减灾工作进行总结,以期为日后防震减灾工作提供经验和启示。

一、加强地震监测和预警体系建设1. 完善地震监测网络。

全市加强地震监测设备的布局,增加地震台站数量,提高监测点密度,使地震监测网络更加均衡和完善。

2. 推进地震预警系统建设。

引入先进的地震观测仪器和技术,提高地震预警的准确性和可靠性。

同时,加强与相关部门的合作,建立健全的地震预警发布机制,及时向公众发布地震预警信息。

二、加强地震科普宣传和教育1. 开展地震科普宣传活动。

通过组织地震科普讲座、制作宣传材料等形式,向公众普及地震知识,提高地震自救和互救的能力,增强公众的防震减灾意识。

2. 强化学校地震防灾教育。

将地震防灾教育纳入学校教育教学计划,开展地震应急疏散演练,提高学生和教师的地震应对能力。

三、加强地震安全评估和建筑物抗震性能提升1. 加强地震安全评估。

对重要公共场所、建筑物等进行地震安全评估,发现存在的隐患和问题,并及时提出整改措施。

2. 提升建筑物抗震性能。

加强建筑物设计、施工和监理的质量管理,确保建筑物符合地震安全标准,提高抗震能力。

四、加强地震应急救援和灾后恢复重建工作1. 健全地震应急救援系统。

完善地震应急预案,加强应急救援队伍建设,提高救援人员的技能和素质,确保能够快速有效地开展救援工作。

2. 加强灾后恢复重建工作。

及时组织对受灾区域进行评估和清理,恢复受灾地区的基础设施和生产生活秩序,帮助受灾群众重建家园。

五、提升地方政府应对地震灾害的能力1. 健全地震应急指挥系统。

加强地方政府地震应急指挥中心的建设,提高应急指挥能力和响应速度。

2. 加强地震应急预案编制和演练。

制定地震应急预案,定期组织演练,提高地方政府对地震灾害的应对能力。

六、加强国际合作,共同应对地震灾害挑战1. 积极参与国际地震合作机制。

海城大地震的预测、预报、预防作者:暂无来源:《城市与减灾》 2015年第2期中国地震应急搜救中心高继宗1975 年2 月4 日19 时36 分,辽宁海城发生7.3 级地震。

这次大地震的Ⅶ - Ⅸ度区,人口比较稠密(总人数834.8 万),经济比较发达,但由于震前有预测、预报与预防,灾情大大减轻,震亡人数只占Ⅶ - Ⅸ度区人口总数的0.16‰,经济损失也至少减少了数十亿元。

这是坚持以“预防为主”的地震工作方针,实行群众、专家、领导三结合所取得的重大成就,是地震测报人员长期辛勤劳动的丰硕成果,是他们为地震科学史和防震减灾史书写的光辉篇章。

坚持不懈地预测辽宁南部地区的地震预测,可以追溯到1970 年初。

1970 年1 月17 日至2 月9 日,在第一次全国地震工作会议上,沈阳—营口地区就被列为地震重点监视区之一。

当年5月,在辽宁省第一次地震工作会议上,营口、海城等14 个县被列为地震重点监视区。

1974 年6 月,国务院以国发[1974]69号文件批转中国科学院《关于华北及渤海地区地震形势的报告》。

报告指出:渤海北部地区一二年内可能发生5?6 级地震。

1974 年11 月25 日,东北三省地震趋势会商会明确指出:“营口、大连等地是近期发生破坏性地震危险性较大的地区,是今后工作的重点区,需要立即采取措施,加强监视,充分做好捕捉大震的准备。

”1974 年12 月20 日,辽宁省地震形势会商会提出:近期在丹东、金县、盘山- 营口等地可能发生5 级左右地震。

1975 年1 月10 日,辽宁省地震形势会商会认为:各种宏、微观异常还在继续发展,以后还可能有更大的地震发生。

会后,省革命委员会于12 日下发了《地震情况通报》:丹东、营口、旅大、盘锦等地区仍有发生五级左右地震的可能,但具体时间和地点尚难以判断。

各专业台站和各地区要继续加强观测,认真做好防震工作。

1975 年1 月13 日,沈阳地震大队提出《关于七五年大震趋势意见》:1975 年上半年,或在一、二月份内,在辽东半岛及沿海海域可能发生6 级左右地震。

减轻地震灾害的措施今年来我国许多地方都有地震的发生,那么,减轻地震灾害的措施有哪些呢?以下就是店铺为你整理的关于这方面的知识,希望对你有用。

减轻地震灾害的措施:加强防震减灾宣传加强防震减灾知识的宣传教育,提高全社会的防震减灾意识,是提高防震减灾工作有效的重要措施之一。

要针对部分群众地震常识缺乏、防震减灾意识淡薄的现状,要深入持久地做好防震减灾知识的宣传普及工作。

要把每年的3月1日、5月12日和7月28日做为防震知识的宣传日,宣传普及防震减灾科普知识,使广大公众了解开展防震减灾工作的重要性和长期性。

减轻地震灾害的措施:加强建设工程的抗震设防经过抗震设计的建设工程,能有效抗御地震的袭击。

唐山地震中一座八层的内柜架外墙承重结构的房屋,海城地震后因防震又续加十二根构造柱,结果在强震中大楼完整无损。

同时,一些形体简单、开门比较小、高度低、屋盖轻的房屋,也幸免于难。

这说明人类建筑房屋要考虑地震袭击的可能,建筑结构应该合理、坚固,质量一定要过关。

对建设工程进行抗震设计必须严格按照国家规定或者通过地震安全评价确定的抗震设防标准,遵循抗震设防要求和规范。

要根据地质环境、工程和建筑物的重要性及允许所有的风险水平、经济承受能力和要达到的安全目标等综合因素,确定其地震发生概率水准和相应的地震烈度和地震动参数,在进行工程设计时必须依据抗震设防要求,综合考虑城市地址、建筑物场地地基处理、平立面布局、构件连接、材料施工要求等多方面的抗震设防问题。

同时,科学合理的抗震设计要靠高质量的施工才能发挥作用,因此加强建设工程的抗震设防、重大建设工程场地的地震安全性评价和建筑工程质量的达标工作是减轻地震灾害的重要环节。

减轻地震灾害的措施:加强地震预测预警的科研基础工作地震预测预警是减少地震灾害损失和影响的重要手段,现代防震减灾安全观特别强调要关注地震预测预警工作。

首先要关注震情监视工作,空间对地观测技术、计算机网络技术和微电子技术的飞跃发展,为我们深入开展震情监视工作展示了更广阔的前景。

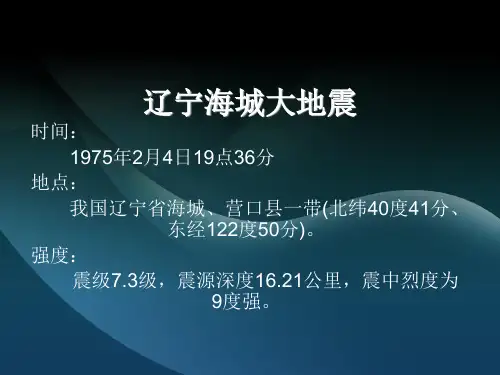

1975年2月4日海城地震1975年2月4日海城地震海城地震辽宁海城大地震是发生在我国辽宁省海城、营口县附近的7.3级大地震,时间是1975年2月4日19点36分,因为预报措施比较成功,这次地震共造成8.1亿元的经济损失。

辽宁海城大地震时间1975年2月4日19点36分地点我国辽宁省海城、营口县一带(北纬40度41分、东经122度50分)。

强度震级7.3级,震源深度16.21公里,震中烈度为9度强。

震中位置示意图1这次地震发生在经济发达、人口稠密的辽东半岛中南部。

在地震烈度7度区域范围内,有鞍山、营口、辽阳三座较大城市,人口167.8万;还有海城、营口、盘山等11个县,人口660万。

合计人口834.8万,其中城市人口占20%,人口平均密度为每平方公里1000人左右。

辽宁省是我国的工业基地之一,重工业总产值位于全国的首列。

鞍山市的钢铁联合企业在全国素有“钢都”之称。

该区交通方便,公路、铁路网络密集,是东北交通运输的重要枢纽。

还有大型水库1个,中小型水库109个。

情景描述海城地震是该区有史以来最大的一次地震。

震时地光闪闪,地声隆隆。

震区90%的人都看到了低空发光现象。

远近所见光色和光象不尽相同,近处可见一道道长的白色光带,远处则见红、黄、蓝、白、紫的闪光。

此外,还有人看到从地裂缝直接射出的蓝白色光,以及从地面喷口中冒出的粉红色光球。

在海城、营口、盘锦一带普遍听到了闷雷似的响声。

破坏程度这次地震震中区面积为760平方公里,区内房屋及各种建筑物大多数倾倒和破坏,铁路局部弯曲,桥梁破坏,地面出现裂缝、陷坑和喷沙冒水现象,烟囱几乎全部破坏。

波及范围这次地震的有感范围很大,北到黑龙江省的嫩江和牡丹江,南至江苏省的宿迁,西达内蒙古自治区的五原镇和陕西省的西安市,东线越出国境至朝鲜,有感半径达1000公里。

经济损失震中位置示意图2这据震后统计,地震造成城镇各种建筑物破坏,占原有总面积12.8%公共设施破坏更为严重。

大连填海区地铁建设场地震陷特性及应对措施大连是中国东北地区重要的沿海城市之一,作为辽宁省的经济中心之一,城市不断发展壮大,城市交通建设也日益完善。

地铁作为城市重要的交通方式之一,在大连也得到了快速发展。

由于城市建设需要,填海区域成为了地铁建设的重点区域之一、然而,由于填海区特殊的地质条件,地铁建设在该区域也面临着一系列地震陷的特性和应对措施的挑战。

填海区地质条件复杂,其地层主要由泥质和沙质构成,土壤的承载能力相对较差。

这就意味着在地铁建设过程中容易出现地质灾害,如地震陷。

地震陷是指由于地下地质层发生变形、下沉或塌陷而造成的地面沉降现象。

填海区的地震陷主要是由于地下水位下降引起地下水的排泄,导致土壤体积变化从而引发地面下沉。

对于大连填海区地铁建设的地震陷特性,可以从以下几个方面进行分析:首先,填海区地铁建设面临着较为严重的地下水位下降问题。

填海区域的地下水位相对较高,填海区的土壤主要由海沙组成,含水量较高。

地铁的开挖和施工过程可能会导致地下水的排泄,造成地下水位下降,从而引发地面地震陷。

其次,填海区地铁建设必须考虑土质的变化。

填海区的土壤主要由海沙和软糊土组成,土壤的稳定性较差,容易引发地面下沉。

地铁的施工过程中,土壤的变化会导致地面变形,进而引发地震陷。

再次,填海区地铁建设还需要考虑既有建筑物的影响。

填海区域往往是城市的新兴区域,既有建筑物较少。

然而,在地铁建设过程中,必须注意既有建筑物的保护,避免地铁施工对既有建筑物造成损害。

同时,填海区域也需要考虑地铁建设对周边土地利用的影响,防止土地利用冲突和环境破坏。

针对填海区地铁建设的地震陷特性,应采取以下应对措施:首先,应加强勘探和预测工作。

通过地质勘探,了解填海区的地质条件和地下水位情况,预测地震陷的可能性和程度,为地铁建设提供科学依据。

其次,应加强土壤处理和加固工作。

对填海区的土壤进行适当的处理和加固,增加土壤的承载能力,减少地面沉降的风险。

再次,应合理布局和设计地铁线路。

毛远新果断指挥海城避震如不预报伤亡或比汶川文章摘自《文史参考》2010年第3期地震预报,既是当今科学研究的难题,也是政府决策的难题。

去年汶川特大地震后不久,我曾和阎长贵先生谈起1975年辽宁海城地震预报的往事。

他和毛远新很熟悉,当即向毛远新打电话询问此事。

毛远新提供了一篇苏铁山撰写的文章,介绍了当年的内情。

从1974年开始,辽宁营口、海城一带接连发生了一百多次小震,到1975年初,小震越来越频繁,震级逐渐升高。

省地震办不断将情况上报,引起辽宁省委的高度警惕,决定由省委常务书记李伯秋负责抗震工作。

1975年2月4日凌晨,营口、海城一带发生5级左右地震。

李伯秋和时任省委书记的毛远新立即查问情况。

省委办公厅主任尹灿贞汇报:省地震办综合各方情况的预测意见是,近期在营口、海城一带很可能发生破坏性地震。

李伯秋问:“破坏性地震具体指什么?”回答是5到6级地震。

李伯秋与毛远新商量,向营口、海城一带群众发出地震预报。

毛远新提出,由辽宁人民广播电台直接播出。

李伯秋说:“电台一播,全世界都知道了。

如果几天之内地震还不来,岂不要闹大笑话。

”毛远新说:“关键在于要让群众离开不结实的房屋,特别是晚上,不能在室内过夜。

”当时室外零下十几度,地震如果几天不来,是要冻伤人的。

发出地震预报,可能造成恐慌,生产必然会受到影响。

鞍钢很多工人的家就在海城、营口一带,影响鞍钢生产,也是不得了的事情。

商量的结果,预报要发,但采取比较稳妥的办法。

省委电话通知营口、鞍山两市,先召集海城县、营口县及当地驻军的紧急会议。

同时,通过县有线广播网直接传达下去。

当天下午两点,在海城召开了紧急会议,传达省委指示:从当天晚上起,辽南地区海城、营口两县,所有人员都不要住在室内,生产队的大牲口、农业机械都要拉到室外。

各级干部、党员、民兵全部下去,挨家挨户动员老百姓。

在生产队和城镇的居民区,用大喇叭广播动员群众。

2月4日19点36分,发生了7.3级强烈地震。

灾情比估计严重,倒塌房屋很多,救灾部队迅速到达灾区,毛远新也前往海城、营口等地,继续组织救灾工作。

1975年2月4日海城地震1975年2月4日海城地震海城地震辽宁海城大地震是发生在我国辽宁省海城、营口县附近的7.3级大地震,时间是1975年2月4日19点36分,因为预报措施比较成功,这次地震共造成8.1亿元的经济损失。

辽宁海城大地震时间1975年2月4日19点36分地点我国辽宁省海城、营口县一带(北纬40度41分、东经122度50分)。

强度震级7.3级,震源深度16.21公里,震中烈度为9度强。

震中位置示意图1这次地震发生在经济发达、人口稠密的辽东半岛中南部。

在地震烈度7度区域范围内,有鞍山、营口、辽阳三座较大城市,人口167.8万;还有海城、营口、盘山等11个县,人口660万。

合计人口834.8万,其中城市人口占20%,人口平均密度为每平方公里1000人左右。

辽宁省是我国的工业基地之一,重工业总产值位于全国的首列。

鞍山市的钢铁联合企业在全国素有“钢都”之称。

该区交通方便,公路、铁路网络密集,是东北交通运输的重要枢纽。

还有大型水库1个,中小型水库109个。

情景描述海城地震是该区有史以来最大的一次地震。

震时地光闪闪,地声隆隆。

震区90%的人都看到了低空发光现象。

远近所见光色和光象不尽相同,近处可见一道道长的白色光带,远处则见红、黄、蓝、白、紫的闪光。

此外,还有人看到从地裂缝直接射出的蓝白色光,以及从地面喷口中冒出的粉红色光球。

在海城、营口、盘锦一带普遍听到了闷雷似的响声。

破坏程度这次地震震中区面积为760平方公里,区内房屋及各种建筑物大多数倾倒和破坏,铁路局部弯曲,桥梁破坏,地面出现裂缝、陷坑和喷沙冒水现象,烟囱几乎全部破坏。

波及范围这次地震的有感范围很大,北到黑龙江省的嫩江和牡丹江,南至江苏省的宿迁,西达内蒙古自治区的五原镇和陕西省的西安市,东线越出国境至朝鲜,有感半径达1000公里。

经济损失震中位置示意图2这据震后统计,地震造成城镇各种建筑物破坏,占原有总面积12.8%公共设施破坏更为严重。

海城地震前兆地震是地球上常见的自然灾害之一,由于地震的突发性和破坏性,对人类社会产生了巨大的影响。

然而,在地震发生前往往伴随着一系列的前兆现象,这些前兆对于地震的预测和防范具有重要意义。

海城地震前兆是近年来引起了广泛关注的一个话题,本文将从地震前兆的定义、类型以及海城地震前兆的特征等方面展开探讨。

首先,我们需要了解地震前兆的概念和分类。

地震前兆是指地震前出现的各种异常现象,这些现象与地震发生有一定的关联性。

地震前兆可以分为短期前兆和长期前兆两类。

短期前兆是指地震发生前几分钟到几天内出现的异常现象,如地震云、地震光、地下水位突变等;而长期前兆是指地震发生前几个月到几年内出现的异常现象,如地壳形变、地磁场变化等。

然后,我们来探讨海城地震前兆的特征。

海城位于地震活动比较频繁的地区,地震前兆的观测和研究对于准确预测地震的发生至关重要。

根据过去的研究和观测,海城地震前兆主要表现为以下几个方面。

首先是地下水位突变。

地震前兆观测发现,地震前兆地下水位会出现短期或长期的变化。

这是因为地震前兆时地壳发生变化,导致地下水位的变动。

在海城地震前的观测中,地下水位的突变现象较为明显,这为地震的预测提供了重要的参考依据。

其次是地壳形变。

地震前兆时,地壳会发生形变。

这种形变可以通过地面上的测量仪器来观测和记录。

海城地震前的测量结果表明,地壳形变较为频繁,这表明海城地区存在较大的地震活动可能性。

此外,地震前兆还包括地磁场的变化。

地磁场是地球磁场在地表上的表现形式,地震前兆时地磁场会发生异常变化。

在海城地震前的观测中,地磁场的突变现象较为明显,这为地震的预测提供了一条重要线索。

最后,地震前兆还可能表现为动物行为的异常。

动物对地壳的变化比人类更为敏感,一些动物在地震前会有异常的行为表现。

在海城地震前的观测中,人们发现一些动物的行为异常,如鸟类突然起飞、鱼类聚集等现象,这些异常行为也是地震发生的前兆之一。

总的来说,地震前兆是地震发生前一系列的异常现象。

中国地震灾害与防震减灾及防护工程探讨摘要:要构建和谐社会,实现全面小康,就必须把防震减灾作为国家公共安全的重要内容,坚持以人为本,坚持科学发展观,动员全社会的力量,进一步加强防震减灾能力建设,有效地保护人民生命财产安全。

关键词:地震灾害、防震减灾、防护工程中图分类号: p315 文献标识码: a 文章编号:引言:我主要谈三个方面的问题:一是全球地震活动和我国地震灾害特点;二是我国防震减灾工作现状;三是简单地介绍防震减灾工作的一些构想。

(一)做好地震监测预报工作在地震发生前,作出准确的预报或打个招呼,其效果是大不一样的。

1975年2月4日19时36分,在辽宁海城发生7.3级地震。

震前,地震部门根据观测到的一系列突出异常现象,于2月4日凌晨6时报告省政府,提出24小时内在营口、海城将发生一次强烈地震,省政府及时向各市地及有关部门发出电话通知,指示各地要提高警惕,发动群众,认真做好防震抗震工作。

海城、营口地区根据实际情况,提出具体措施,如有的电影院贴出了“因地震改为露天放映”的布告,营口县驻军取消了当晚在礼堂的春节慰问演出等。

这次预报使绝大多数居民在震前撤离了住宅区,转移了重要的物资设备,对震时易燃、易爆、泄毒等次生灾害的部位采取了紧急预防措施。

地震造成1300多人死亡。

据估计,成功的预报至少减少了近10万人的伤亡,这是人类历史上第一次作出的具有减灾实效的成功预报。

我国当前的预报工作已纳入法制化的管理轨道,国务院发布了《地震预报管理条例》,对地震预测和地震预报做出了不同规定。

预测意见是由专家作出;而预报意见是要经过一定程序由地震部门提出,报省以上人民政府风险决策,并由人民政府向社会发布的。

成功预报的前提和基础,必须具备相当的监测能力。

目前,我国已经建成包括测震、形变、电磁、流体4大学科,共有20余种观测手段的地震监测台网,基本覆盖了我国主要地区。

目前,首都圈地区可以监测1~1.5级以上地震,速报时间是5~10分钟;省会城市和东部地区可以监测1.5~2级以上地震,速报时间是10~15分钟;其他地区可以监测4级以上地震,速报时间是20~25分钟。

30多年前海城地震观测站姜成田等人临震预报正确率95%李伯淳董军(国际天灾研究会)联合国教科文组织承认的真正成功预测的人类第一次七级以上地震是1975年2月4日辽宁海城发生的7.3级地震。

此次地震许多专家从许多角度、许多层面进行了总结。

姜成田也写了《海城站土地电突跳与临震预报》(发表在《地震战线》1977年第一期)、《对土地电突跳的初步认识》(在第二次辽宁省地震科学学术讨论会上发表),然而这些文章未引起重视,因此, 姜成田等人预测海城地震临震的方法没有得到很好地总结和发挥应有作用。

近日,我们有幸得到1972年海城地震观测站成立至1977年底技术负责人姜成田、群测群防负责人王立华,提供的《地震预报登记簿》、《地震工作日记》等珍贵资料,并对他们提供的资料进行了认真研究,发现30多年前他们临震60次预报正确率95%,特别是《地震预报登记簿》中76份《地震预报登记表》对当时的预报有详细记录。

如此好的临震预报,令人难以相信。

为了确认其真实性,李伯淳专程到海城核实原始资料并寻找地震期间经历人了解情况,姜成田、王立华写《证明书》确认提供资料的真实性、可靠性、无差错的基础上,为了更好说明他们在当时对临震预测实际情况,因此整理此文供各位参考。

海城地震观测站在1975年2月4日7.3级大地震发生前后几年,他们在工作中的预报意见及经验说明,地震发生之前地电突然变化、土倾斜变化现象,作为地震临震预报手段是非常有价值的。

自汶川地震后姜成田在自已家中安装上了土地电、土地倾钭,在近期地震中他又做出了很好的预测。

一、海城地震观测站姜成田等人资料摘录《地震工作日记》内容摘录如下:1972年10月20日调到地震台工作,负责业务。

1972年12月15地震台基建全部结束,地址玉皇山。

1972年12月17日我第一次参加省地震大队测震学习班两个月考试成绩合格,邮回县里。

1972年12月17日我第一次参加省地震大队测震学习班二个月,考试成绩合格,邮回县里。

《瞭望》文章:海城地震预报始末海城地震预报,被誉为人类首次对7级以上地震的成功预报,它的故事至今仍在国内外地震学界引发“余震”文/《瞭望》新闻周刊记者刘巍辽宁省海城市大白桥北岸,一座土褐色纪念碑巍然耸立。

《瞭望》新闻周刊记者站在碑下,抬头仰望,只见纪念碑纵向开裂的墙体上,巨幅日历显示:“1975年2月4日”。

这是海城地震发生的时间。

1975年2月4日19时36分,在辽宁海城、营口一带发生7.3级强烈地震。

震前,辽宁省当地政府与地震工作者发出预警,避免了巨大的民众生命、财产损失,这被誉为人类首次对7级以上地震的成功预报。

地震前半小时,预防地震的紧急通知传至营口县(现辽宁大石桥市)礼堂。

这里正在举行军民联欢,会议临时中断,几千人安然步出会场……这样的故事,今天还在海城的坊间流传。

海城地震发生在人口稠密、现代工业集中的辽宁腹地,受灾人口830多万。

如果没有震前预报,按同等情况推算,至少10万人将死于地震,而海城地震直接死亡人数是1328人。

地震预报吸引了全世界的目光。

据辽宁省地震局统计,1975年9月至2003年12月,共有31个国家和地区的100多位学者到震区考察。

美国学者雷利震后不久来到现场,他对辽宁省地震办公室工作人员说:“通过地震前后的卫星照片对比,确实是作了预报,所以我才来到海城考察!”三十年后,2005年5月20日,海城地震纪念碑落成。

中国地震局局长陈建民在揭幕仪式上说:“海城营口地震的预报成功,是地震预报史上的一个里程碑,是人类探索预报地震,抗御地震灾害进程中的一个成功范例。

”这已是海城境内立起的第三座地震纪念碑。

前两座立于1982年,是辽宁省地震局为方便国内外学者考察而建,分别位于海城地震的物理震中岔沟和宏观震中毛祁镇。

本刊记者站在岔沟村的小山顶上,纪念碑旁,地震裂缝已难以辨识,而远处的青山苍翠欲滴。

不是一次成功的预报?海城地震后,一位美国记者将海城地震预报称为“科学的奇迹”。

奇迹不可复制,这句话在赞叹海城地震预报的成功之时,也隐含着难于总结海城经验的困惑。