《千里跃进大别山》历史背景

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:1

《千里跃进大别山》说课(说全文教学)一、说教材《千里跃进大别山》是六年制小学语文第六册的一篇讲读课文。

课文讲的是解放战争中的一个战例:1946年6月,国民党反动派背信弃义,大举进攻解放区。

在蒋匪军的疯狂进攻面前,党中央先是采取了积极防御的战略方针,历经一年,歼敌一百一十余万,基本上遏制了国民党军队的全面进攻。

1947年6月,党中央决定人民解放军由战略防御转入战略进攻。

遵照党中央和毛主席指示,刘伯承司令员、邓小平政委率领大军渡过黄河,千里跃进大别山,开辟大别山根据地,从而揭开了解放战争战略反攻的序幕。

本文着重讲了1947年8月24日夜,刘邓大军的先头部队强渡黄河,胜利跃进大别山,以他们的“英勇顽强”证实了“狭路相逢勇者胜”。

根据课文的实际以及三年级学生的心理特征、认知规律等,我设计了如下教学要求:1.学会本课的16个生字,辨析形近字“遵。

尊”,“拖、托”,“渡、度”,“揭、渴、喝”,掌握多音字“划”,理解“跃进、叮嘱”等词的意思,能用“布置”、“叮嘱”造句。

2.用“分层的方法”学习重点段落,弄懂每个自然段的意思,理解“狭路相逢勇者胜”的含义,体会比喻句的好处,并有感情地朗读全文。

3.理解课文内容,学习刘邓大军不怕牺牲、顽强拼搏的精神和昂扬斗志。

教学中,我“用分层的方法学习自然段,弄懂每个自然段的意思,并有感情地朗读课文”定为教学的重点。

将“运用文中的事实理解‘狭路相逢勇者胜’的意思”作为全文的难点,进行突破。

二、说教法、学法1.教法:本文是一篇讲读课文,因此既要体现教师的“精讲”,同时又要体现学生的主体地位,要凭借教者的精讲,训练学生的听说读写的基本功。

因此,在讲课时,教者应采取灵活多样的方法,真正帮助学生理解课文内容。

根据学生实际情况和教材特点,我准备采用“图表演示法”帮助学生分析当时形势;用“指导分层的方法”理清课文脉络;用“感情朗读法”帮助学生深入理解课文内容。

在学习课文的同时培养学生观察、分析、语言表达能力。

千里跃进大别山的重要意义摘要:1.千里跃进大别山的背景2.千里跃进大别山的重要意义3.千里跃进大别山对我国革命事业的贡献4.现实意义及启示正文:千里跃进大别山是我国抗日战争胜利后,解放战争时期中共中央领导下的一次重要战略行动。

它发生在1947年,由刘伯承、邓小平率领的晋冀鲁豫野战军主力挺进大别山。

这次行动在我国革命史上具有重大意义,为解放战争胜利奠定了基础。

首先,千里跃进大别山的背景是抗日战争胜利后,我国政治形势发生了重大变化。

国共两党之间的矛盾日益加剧,战争不可避免。

中共中央认识到,要打败国民党,必须改变战争态势,将战争引向国民党统治区。

大别山地处中原,地理位置重要,跃进此地有利于我军作战和扩大解放区。

其次,千里跃进大别山具有重要意义。

此次行动成功打破了国民党军队对解放区的封锁,使我军能够在大别山地区站稳脚跟。

这不仅有利于我军在战争中取得主动,而且对全国解放战争的胜利具有决定性作用。

在大别山地区的战斗中,我军共歼灭国民党军40余万人,严重削弱了敌人的战斗力。

再次,千里跃进大别山对我国革命事业贡献巨大。

这次行动有力地推动了解放战争的发展,加快了全国解放的进程。

大别山地区的战斗,使我军由战略防御转为战略进攻,为解放战争胜利奠定了基础。

同时,大别山地区的斗争也锻炼了部队,提高了战斗力。

最后,千里跃进大别山的现实意义及启示在于,我们要在新时代继续弘扬伟大革命精神。

面对国际国内复杂的形势,我们要坚定信念,迎难而上,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

总之,千里跃进大别山是我国革命史上的一次伟大壮举,它展示了中国共产党领导下的中国人民英勇斗争、敢于胜利的精神风貌。

失败的战略进攻序幕----刘邓千里跃进大别山最初的千里跃进大别山行动,以毛泽东的设想,在蒋介石敞开的胸膛上插上一把尖刀,让蒋介石伸出的两个拳头缩回来,以减轻陕甘宁根据地的压力和山东根据地的败局。

大别山地区地处中原,南向直指蒋介石的统治中心南京,西向威慑武汉。

这个解放战争史上闻名的“千里跃进大别山”,是被逼出来的无奈之举,刘邓军队源于八路军一二九师,一二九师出身红四方面军,兴起于山西南部,在山西曾经和阎锡山一九四七年最为重要的一件大事是,刘邓大军于六月三十日突破黄河天险,在一百五十公里的宽大正面渡过黄河,揭开了战略大反攻的序幕,这个名为千里跃进大别的部队交手,上党战役,刘邓军队一战成名,山西地区也是八路军的兴起之地,贺龙在晋西北,刘邓在晋东南,聂荣臻在五台山,一九四七年八月刘邓军队在鲁西南一带集结休整,蒋介石调集十几万人人马围困刘邓。

一九四七年蒋介石的重点进攻使共产党面临巨大困难,陕北仅有二万人的部队,但是又不能调其他军队进入陕甘宁,因为陕甘宁地区本就是个贫瘠的地方,连年战乱,人口稀少,根本供养不了大部队,所以只能从外线来减轻陕北的压力,刘邓军队被蒋介石围在鲁西南动弹不得,毛泽东有了一个大胆的设想,让刘邓跳出包围圈,不要后方,直插大别山地区,在蒋介石的心脏地区活动,颇有围魏救赵意图。

刘邓并不是很乐于接受任务,因为这是一个豪赌之举,弄不好刘邓就会全军覆灭。

邓小平对刘邓大军的前途作了三个估计:一,部队到不了大别山;二,部队到大别山后站不住脚;三,部队扎根大别山。

但面临被围局面,蒋介石准备放黄河水淹没刘邓军队,这是一个不得已得决定,刘邓军队只能背水一战。

毛泽东总有一些惊人军事动作,在抗日战争期间,为了减轻陕甘宁边区的经济压力,曾派王震的三五九旅南下,直达中原根据地,但最后王震还是被赶出了中原根据地,返回陕甘宁,并没有达到目的,蒋介石一贯视中原地区为自己的卧榻之侧,岂能容共产党在此扎根,这次刘邓大军剑指中原,在蒋介石看来是一次溃逃,他要利用这个时机,千里追杀刘邓军队于中原广大平原地区。

千里跃进大别山读后感《千里跃进大别山》是一部以真实历史为背景的小说,作者是曹禺。

小说以大别山为背景,描写了一群在大别山区开展革命斗争的共产党员和革命军队的艰苦卓绝的斗争。

通过讲述他们的坚定信念和不屈不挠的斗争精神,展现了他们在困难环境中的顽强生存和奋发进取的精神面貌。

小说以其深刻的思想内涵和生动的艺术形象,成为中国现代文学史上的经典之作。

在小说中,作者通过描写人物的形象、情感和命运,表现了共产党员和革命军队在大别山区的艰苦奋斗和革命斗争的伟大意志。

小说中的人物形象塑造得非常生动立体,他们的思想和情感都是非常丰富多彩的。

例如,小说中的主人公孙少平,他在大别山区经历了许多磨难,但他始终保持着对革命事业的坚定信念,不畏艰难,不惧危险,最终取得了革命的胜利。

在这一过程中,他的形象给人留下了深刻的印象,成为了一位伟大的革命英雄。

同时,小说中的情节紧凑,情感真挚,语言生动,具有很强的感染力。

作者通过细致入微的描写,使读者更加深刻地了解了大别山区的艰苦环境和革命斗争的艰辛。

在读完这部小说后,我深深地感受到了革命先烈们的伟大精神和无私奉献,感受到了他们在革命斗争中所表现出的坚定信念和不屈不挠的斗争精神。

通过阅读《千里跃进大别山》,我深刻地认识到了革命斗争的艰辛和伟大,也更加坚定了我对革命事业的信念。

这部小说不仅仅是一部文学作品,更是一部思想精深、感人至深的伟大作品。

它通过真实的历史事件和生动的人物形象,向我们展示了共产党员和革命军队在大别山区的艰苦奋斗和革命斗争的伟大意志,激励着我们继续前行,不断奋斗,为实现共产主义事业而努力奋斗。

总之,《千里跃进大别山》是一部具有深刻思想内涵和强烈感染力的伟大作品,它通过真实的历史事件和生动的人物形象,向我们展示了共产党员和革命军队在大别山区的艰苦奋斗和革命斗争的伟大意志,激励着我们继续前行,不断奋斗,为实现共产主义事业而努力奋斗。

这部小说对我们有着深远的意义,它不仅让我们了解了革命斗争的艰辛和伟大,更让我们对革命事业充满信心和希望。

《千里跃进大别山》教学设计无为县关河初中朱树林《千里跃进大别山》讲的是解放战争中的一个战例:1946年6月,国民党反动派背信弃义,大举进攻解放区。

在蒋匪军的疯狂进攻面前,党中央先是采取了积极防御的战略方针,历经一年,歼敌一百一十余万,基本上遏制了国民党军队的全面进攻。

1947年6月,党中央决定人民解放军由战略防御转入战略进攻。

遵照党中央和毛主席指示,刘伯承司令员、邓小平政委率领大军渡过黄河,千里跃进大别山,开辟大别山根据地,从而揭开了解放战争战略反攻的序幕。

本文着重讲了1947年8月24日夜,刘邓大军的先头部队强渡黄河,胜利跃进大别山,以他们的“英勇顽强”证实了“狭路相逢勇者胜”。

【知识与能力目标】1、能认识本课14个生字,会正确书写学写8个字。

自主积累词语。

2、能正确、流利地朗读课文。

养成良好的读书习惯。

3、理解课文内容,体会课文所表达的思想感情。

4、对作者运用恰当的比喻使句子的意思表达得更加生动,具体的写作方法的所感悟。

【过程与方法目标】1、通过识字、读书活动,引导学生采取多种方法识字;2、在理解课文内容的基础上,谈谈对“狭路相逢勇者胜”的理解。

【情感态度价值观目标】学习革命先烈不怕牺牲、顽强拼搏的精神。

【教学重点】1、识字、写字。

2、有感情地朗读课文,理解课文内容,体会课文所表达的思想感情。

【教学难点】在理解课文内容的基础上,谈谈对“狭路相逢勇者胜”的理解。

多媒体课件。

第一课时一、导入新课1、同学们,大家都知道,我们今天的幸福生活来之不易,它是无数的革命先烈用生命和鲜血换来的。

在我们的头脑中有许许多多革命志士英勇杀敌、奋不顾身的英雄故事,今天我给大家讲一个刘邓大军千里跃进大别山的故事。

2、板书课题3、看了课题,你有什么疑问?大别山在哪里,“跃进”是什么意思,为何跃进大别山,怎样跃进……二、初读课文,自主识字1、范读课文。

2、出示自学提示:①请自由读课文,标好自然段,划出不认识的字或不理解的词语。

千里跃进大别山读后感《千里跃进大别山》是一本以大别山区为背景的长篇小说,作者是鲁迅文学奖得主贾平凹。

小说以大别山为背景,讲述了一对青年男女在大别山区的艰难生活和成长历程。

小说以其鲜明的时代背景和深刻的人物刻画,揭示了大别山区的艰苦生存条件和人们的乐观向上的精神面貌,展现了大别山区广阔的生活空间和深厚的文化底蕴,是一部具有深刻社会意义的作品。

小说以大别山为背景,描绘了大别山区的自然风光和人文景观。

在小说中,作者生动地描绘了大别山区的山峦叠嶂、风景秀丽,以及山区人民勤劳朴实的生活状态。

作者通过对大别山区的描写,展现了大别山区的美丽和壮丽,使读者对大别山有了更加深刻的认识和了解。

小说以大别山为背景,展现了大别山区人们的艰苦生存条件和乐观向上的精神面貌。

在小说中,作者生动地描绘了大别山区人们的生活状态,他们在艰苦的环境中艰苦生存,但他们依然乐观向上,勇敢面对生活的挑战。

作者通过对大别山区人们的描写,展现了大别山区人们的坚韧不拔和乐观向上的精神面貌,使读者对大别山区人们有了更加深刻的认识和了解。

小说以大别山为背景,揭示了大别山区的广阔生活空间和深厚文化底蕴。

在小说中,作者生动地描绘了大别山区的广阔生活空间和深厚文化底蕴,使读者对大别山区有了更加深刻的认识和了解。

通过对大别山区的描写,作者展现了大别山区的广阔生活空间和深厚文化底蕴,使读者对大别山区有了更加深刻的认识和了解。

小说以大别山为背景,描绘了大别山区的自然风光和人文景观,展现了大别山区人们的艰苦生存条件和乐观向上的精神面貌,揭示了大别山区的广阔生活空间和深厚文化底蕴。

通过对大别山区的描写,作者向读者展现了大别山区的美丽和壮丽,使读者对大别山有了更加深刻的认识和了解,同时也向读者展现了大别山区人们的坚韧不拔和乐观向上的精神面貌,使读者对大别山区人们有了更加深刻的认识和了解,还向读者展现了大别山区的广阔生活空间和深厚文化底蕴,使读者对大别山区有了更加深刻的认识和了解。

三年级下语文教材解读-28千里跃进大别山人教版(2019)一、教材说明这是一篇略读课文,讲述的是刘邓大军遵照党中央的指示,在千里跃进大别山的过程中,强渡汝河的战斗情景,表现了刘邓首长的英明果断和解放军战士勇猛顽强的精神。

课文是按照事情的发展顺序写的。

“狭路相逢勇者胜”是这篇课文的核心,这一短语在文中反复三次,贯穿全文,这是本文表达方法上的一个特点。

文章通过人物的言行反映人物品质,反映战士们不怕牺牲、顽强拼搏的精神。

选编这篇课文的意图,一是继续学习通过人物的事迹、言行反映人物性格品质的方法;二是读懂重点词句,想象、感受当时的情景。

理解刘邓大军跃进大别山抢渡汝河时遇到的紧急情况,体会革命先辈为人民解放而进行的艰苦卓绝的斗争是教学的重点;正确理解“狭路相逢勇者胜”是教学的难点。

二、教学目标1.认识本课4个生字。

2.有感情地朗读课文。

3.理解课文内容,谈谈对“狭路相逢勇者胜”的理解,学习革命先辈不怕牺牲、顽强拼搏精神。

三、教学建议1.课前,让学生自学生字词,划出不理解的地方。

通过上网、查阅图书、请教别人等方法,收集千里跃进大别山的背景、战斗意义及有关情况,以便更好地理解课文内容。

2.教学开始可以让学生汇报收集资料情况,老师相机补充,使学生充分了解大别山的战略地位和党中央决定进军大别山的重要意义。

组织学生默读,有条件的可指导略读,找出文中给自己印象最深的部分或句子。

3.引导学生交流找出的句子和段落。

抓住反映人物品质的词句进行品读,体会人物的精神。

教师可提醒学生阅读课文时要读读想想,如,“搭起”“杀向”“攻占”“扑向”“打开”“冲”等词语,让学生想象当时战斗场面,体会战士们勇猛无比的气势,感受战士们不怕牺牲、顽强拼搏的精神。

如,“狭路相逢勇者胜”,文中三次出现,引导学生联系上下文,体会这句话在战斗前、战斗时、战斗胜利后的作用和含义,表达了作者怎样的情感,反映了战士们的什么品质。

如,联系第六自然段刘伯承司令员的三句话,抓住“不管……一定……”和“要勇”“要猛”等词,体会刘伯承司令员激励将士、鼓舞斗志。

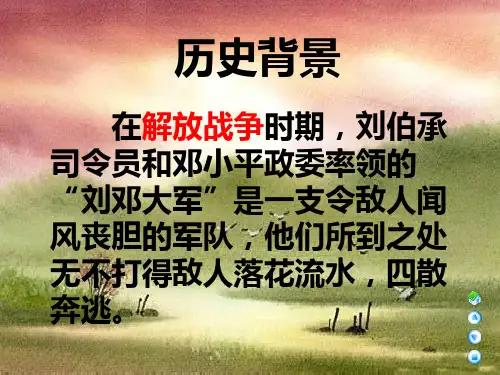

《千里跃进大别山》历史背景

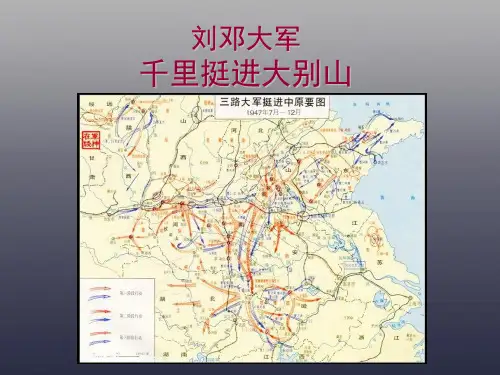

大别山区位于鄂(湖北)豫(河南)皖(安徽)三省交界地区,在国民党政府首都南京和长江中游重镇武汉之间,北临淮河,南靠长江,战略地位十分重要。

“跃进”,是一种特殊的进攻方式,即不是逐城逐地向前推进,而是长驱直入,一举插进敌人心脏。

刘邓大军千里跃进大别山是党中央的重要决策。

1946年6月,国民党背信弃义,大举进攻解放区。

在蒋军进攻面前,党中央先是采取积极防御的战略方针,在1946年6月—1947年6月这一年内共歼敌一百一十余万,基本上遏制了国民党军队的全面进攻。

1947年6月,党中央决定,人民解放军由战略防御转入战略进攻,为推翻蒋介石的反动统治、夺取全国胜利创造条件。

揭开由战略防御转为战略进攻序幕的,就是刘邓大军强渡黄河和跃进大别山。

1947年8月7日黄昏,刘邓大军从鲁(山东)西南出发,开始了具有历史意义的千里跃进大别山的壮举。

经过20多天急行军,战胜敌人的前堵后追,越过陇海路、黄泛区、沙河、涡河、洪河、汝河、淮河等一道又一道障碍,于8月27日胜利进入大别山区。

本篇课文主要讲的是8月23日晚到8月24日夜里强渡汝河的事,这是跃进大别山途中最紧张、最激烈的战斗之一。