最新《腊八粥》导学案

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:4

小学语文六年级下册《腊八粥》导学案导学案:《腊八粥》教材解读:这是一篇记叙文,主要讲述了作者和爸爸一起准备腊八粥的故事。

通过这个故事,寓意了亲情和团聚的重要性。

文中人物形象鲜明,感情真挚,语言简练,富有亲切感。

可以让孩子们感受到温暖的家庭氛围以及家人之间的互动。

一、导学目标:1.了解记叙文的特点和写作方法;2.理解文中的关键词语和句子,培养对词语的理解能力;3.传递腊八节的文化内涵,培养对亲情和团聚的情感体验。

二、课前预习:1.预习课文标题,《腊八粥》是什么粥,你知道吗?2.尝试预测下课文的内容,写一段自由的开头。

三、导学内容:1.引导学生审题导读,了解课文大意。

2.学生分组,小组合作讨论以下问题并做汇报:a. 什么是腊八节?b. 你最喜欢的传统节日是什么,为什么?c. 你曾经和家人一起准备过什么节日的食物?3.结合讨论结果,老师与学生共同探讨《腊八粥》的主题是什么?为什么?4.学习重点词汇:a. 墨zui厚:(熟词僻义)形容墨水浓厚b. 丢三落四:形容丢东西或遗漏事情c. 灶zao台:烧火的炉灶d. 砂shā锅:一种用泥土制成的锅e. 闻风而动:比喻对某种信息特别敏感5.学习关键句:a. 他们祝福了家人,也祈求今年有个好兆头。

b. 这盆腊八粥是从祖上流传下来的。

c. 每一口的滋味都承载着亲情和团圆的美好。

四、课堂实践:1.师生共同合作分析文章结构和表达技巧。

学生在教师引导下找出文章的主要段落和过渡词语。

2.学生们可以选择角色朗读课文,表演课文内容。

3.学生们根据课文内容进行讨论:他们觉得腊八粥的味道是什么样的?对腊八节的庆祝有什么新的理解?五、课堂小结:通过本节课的学习,学生们了解了记叙文的写作方法和特点。

通过学习《腊八粥》,他们可以感受到亲情和团聚的重要性,也对传统节日的文化内涵有了更深的理解。

六、课后作业:1.背诵课文并尝试默写。

2.以“家人的祝福”为题目,写一篇80字左右的作文,表达你对家人的祝福和感恩之情。

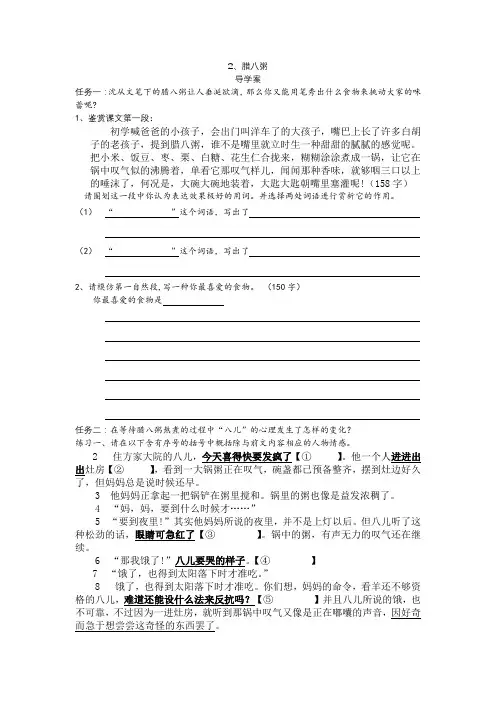

2《腊八粥》导学案一、学习目标1.会认会写“腊、粥、腻、栗”等15个生字,理解字义,识记字形。

正确读写“糊涂、搅和、浓稠、可靠、猜想”等词语。

2.有感情地朗读课文,通过人物动作、语言和心理活动的描写,感受八儿“馋”的形象。

3.找出文中细腻描写腊八粥的句子,读一读,和同学交流自己的感受。

4.学习课文细腻描写腊八粥的部分,照样子写一种自己最喜爱的食物。

二.学习重难点:1、通过人物动作、语言和心理活动的描写,感受八儿“馋”的形象。

2.说说课文哪部分写得详细,哪部分写得简略。

体会这样写的好处。

三、课前预习:1.【走进作者】查阅资料,了解作者沈从文,原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰县人。

现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。

散文集《湘行散记》。

被称为“乡土文学之父”。

背景简介:沈从文的很多作品背景都是发生在湘西农村,经常用回忆中湘西生活的景物事件来创作小说、散文,诗歌。

加上湘西方言的使用,因而他作品地方乡土特色异常浓厚。

2.【理解词语】(1)借助于工具书,解决自己读不准的或者不理解的字词。

例如:我通过查阅工具书知道了:(2)积累词语沸腾搅和资格猜想肿胀惊异粉碎染缸解释熬粥深褐糊涂嘟囔浓稠可靠浪漫奈何甜腻其中最容易写错的:(3)火眼金睛,辨字组词沸()唾()捡()腊()佛()睡()练()蜡()3.【理清结构】文章选自沈从文先生早年的小说《腊八粥》的前半部分,文章围绕“腊八粥”这一线索写了和两部分内容,展现了一幅淳朴和睦温馨的情景,表现了一家人的其乐融融。

四、学研交流1、文中是怎样描写腊八粥的呢?从中你感受到了什么?2、在2-17自然段,围绕“等粥”课文写了八儿的哪几件事?你能感受到八儿的馋样吗?3、课文在前半部分详细描述了等腊八粥的过程,作者是如何写喝腊八粥的呢?4、讨论一下,课文详写了哪一部分的内容,简略写了哪一部分内容,这样写有什么好处呢?。

2 《腊八粥》(导学案)- 部编版语文六年级下册一、课文梗概本文主要讲述的是一个小女孩因为没有腊八粥吃而非常难受的故事。

她的母亲在为全家人煮腊八粥前夜,却因为一些问题导致家里没有了大米,小女孩十分伤心。

最后,母亲带着她去找邻居借米做粥,终于解了小女孩的馋,让她立刻开心起来。

二、生词整理1.腊八(là bā): 农历十二月初八2.粥(zhōu): 水加米加菜果等煮成的食品3.情况(qíng kuàng): 情形4.市场(shì chǎng): 买卖的地方5.锅(guō): 炊具的一种三、课文分析1. 课文的主题本文的主题是孝顺和困难。

小女孩对母亲的话言听计从,表现出了自己的孝顺;母亲遇到了困难,却不放弃寻找解决办法,最后解决了问题。

2. 课文的情境本文的情境主要发生在小女孩的家中。

家中要煮腊八粥,可是因为缺少大米,母亲不得不暂停煮粥。

小女孩感到非常难过,直到母亲终于找到大米并做出了粥,小女孩才开心起来。

3. 课文的故事情节本文的故事比较简单,主要发生在小女孩家中。

家里正在准备煮腊八粥,可是因为缺少大米,母亲不得不暂停煮粥。

小女孩非常难受,思考如何解决问题。

她建议去市场买大米,可是母亲告诉她市场早就关门了。

小女孩又建议去向邻居借大米,母亲听后肯定了这个办法。

他们带了一个锅,果然成功地借到了大米,母亲便煮好了腊八粥。

小女孩开心地坐在桌子旁,品尝着热腾腾的粥。

四、学习目标1.理解腊八节的习俗和传统饮食2.掌握小说的基本结构,包括人物、情节等3.学习新词汇和学习写出相应的词语五、课堂重点1.理解腊八粥的食用由来2.感受小女孩对母亲的孝顺之情3.明确故事中的主要情节和人物4.积极思考解决问题的方法和办法六、课后作业1.回顾故事情节,企图创造更多解决问题的方法。

2.查找腊八节的习俗和食物,相应地制定食谱。

3.家长和孩子一起制作腊八粥,展示家庭的习俗。

部编版语文六年级下册腊八粥导学案3篇〖部编版语文六年级下册腊八粥导学案第【1】篇〗教学目标:1.了解腊八节的来历,了解民俗腊八节的常识。

2. 认识腊八粥的材料,学习制作腊八粥,提高幼儿的生活能力。

4. 愿意与同伴合作,体验劳动的快乐。

5. 激发幼儿对生活的热爱,培养幼儿的动手能力和对老人的尊重的理解。

6. 学念儿歌:腊八粥,感受过节的快乐。

教学重点、难点:引导幼儿认识制作材料,以愉快的心情制作腊八粥教学准备:1.课件《腊八粥》、2. 腊八粥制作材料(实物):大米、小米、红枣、红小豆、绿小豆、莲子、花生米、红糖,成品腊八粥。

3. 腊八粥制作工具:电饭煲或者普通锅、火、水等等4. 识字卡片:米、腊八节、枣、红糖、豆、莲子、花生教学过程:一、观察,激发兴趣1. 观看课件《腊八粥》中的——过腊八节,让幼儿了解腊八节的由来。

二、认识腊八粥的制作材料1. 观看课件《腊八粥》中的——材料,解说腊八粥是由大米、小米、红枣、红小豆、绿小豆、莲子、花生米、红糖等很多种材料熬成的。

2. 展示实物材料,让幼儿从视觉、触觉认识这几种材料。

3. 分组合成材料。

每组一份材料,互相看看是否合适。

三、我做摸腊八粥1. 认识电饭煲,清洗材料,学习使用电饭煲。

2. 引导讨论制作腊八粥的方法,熬制腊八粥。

3. 观看课件《腊八粥》中的——成品粥。

让幼儿了解腊八粥的多样性。

四、品尝腊八粥1. 观看课件《腊八粥》中的——品尝腊八粥,让孩子们说说课件里的小朋友们们在做什么他们高兴吗为什么你们做的腊八粥分给谁一起品尝(爷爷奶奶,爸爸妈妈哥哥姐姐还有小朋友们),培养幼儿对老人的尊敬和关心。

2. 学念儿歌:腊八粥小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。

腊八粥,喝几天哩哩啦啦二十三。

二十三糖瓜粘。

二十四扫房子。

二十五炸豆腐。

二十六炖羊肉。

二十七杀只鸡。

二十八把面发。

二十九煮馒头。

三十晚上熬一宿。

大年初一扭一扭。

3. 全体幼儿品尝制作的腊八粥,感受劳动的成果,感受腊八节的快乐五、认识卡片上的字。

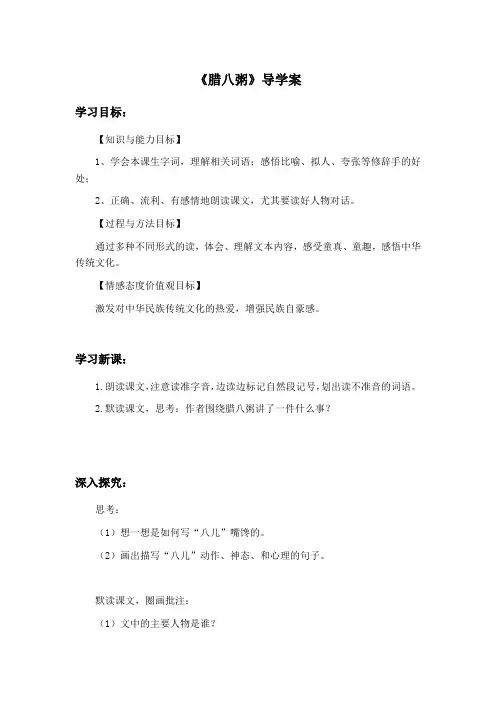

《腊八粥》导学案

学习目标:

【知识与能力目标】

1、学会本课生字词,理解相关词语;感悟比喻、拟人、夸张等修辞手的好处;

2、正确、流利、有感情地朗读课文,尤其要读好人物对话。

【过程与方法目标】

通过多种不同形式的读,体会、理解文本内容,感受童真、童趣,感悟中华传统文化。

【情感态度价值观目标】

激发对中华民族传统文化的热爱,增强民族自豪感。

学习新课:

1.朗读课文,注意读准字音,边读边标记自然段记号,划出读不准音的词语。

2.默读课文,思考:作者围绕腊八粥讲了一件什么事?

深入探究:

思考:

(1)想一想是如何写“八儿”嘴馋的。

(2)画出描写“八儿”动作、神态、和心理的句子。

默读课文,圈画批注:

(1)文中的主要人物是谁?

(2)“八儿”这个人物并不是一层不变的,请默读圈画相关语句。

从哪可以看出八儿急切地想吃腊八粥?

出示句子“哦……”他惊异得喊起来了,锅中的一切已经进入了他的眼中。

”想一想:八儿看见了什么?

总结升华:。

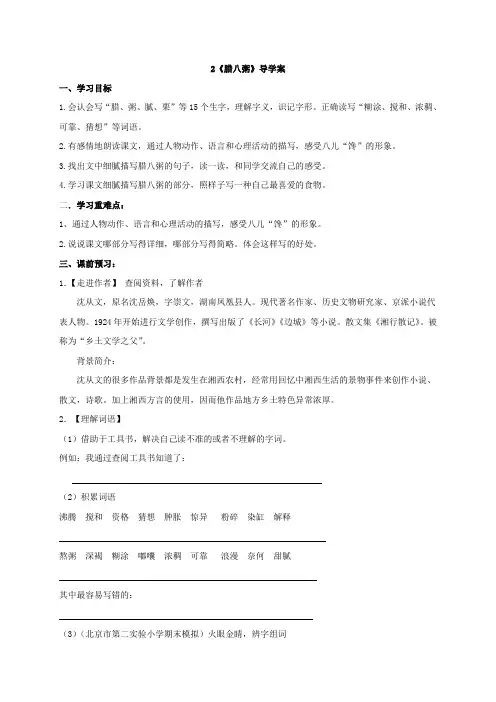

2《腊八粥》导学案一、学习目标1.会认会写“腊、粥、腻、栗”等15个生字,理解字义,识记字形。

正确读写“糊涂、搅和、浓稠、可靠、猜想”等词语。

2.有感情地朗读课文,通过人物动作、语言和心理活动的描写,感受八儿“馋”的形象。

3.找出文中细腻描写腊八粥的句子,读一读,和同学交流自己的感受。

4.学习课文细腻描写腊八粥的部分,照样子写一种自己最喜爱的食物。

二.学习重难点:1、通过人物动作、语言和心理活动的描写,感受八儿“馋”的形象。

2.说说课文哪部分写得详细,哪部分写得简略。

体会这样写的好处。

三、课前预习:1.【走进作者】查阅资料,了解作者沈从文,原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰县人。

现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。

散文集《湘行散记》。

被称为“乡土文学之父”。

背景简介:沈从文的很多作品背景都是发生在湘西农村,经常用回忆中湘西生活的景物事件来创作小说、散文,诗歌。

加上湘西方言的使用,因而他作品地方乡土特色异常浓厚。

2.【理解词语】(1)借助于工具书,解决自己读不准的或者不理解的字词。

例如:我通过查阅工具书知道了:(2)积累词语沸腾搅和资格猜想肿胀惊异粉碎染缸解释熬粥深褐糊涂嘟囔浓稠可靠浪漫奈何甜腻其中最容易写错的:(3)(北京市第二实验小学期末模拟)火眼金睛,辨字组词沸()唾()捡()腊()佛()睡()练()蜡()3.【理清结构】文章选自沈从文先生早年的小说《腊八粥》的前半部分,文章围绕“腊八粥”这一线索写了和两部分内容,展现了一幅淳朴和睦温馨的情景,表现了一家人的其乐融融。

四、学研交流1、文中是怎样描写腊八粥的呢?从中你感受到了什么?2、在2-17自然段,围绕“等粥”课文写了八儿的哪几件事?你能感受到八儿的馋样吗?3、课文在前半部分详细描述了等腊八粥的过程,作者是如何写喝腊八粥的呢?4、讨论一下,课文详写了哪一部分的内容,简略写了哪一部分内容,这样写有什么好处呢?。

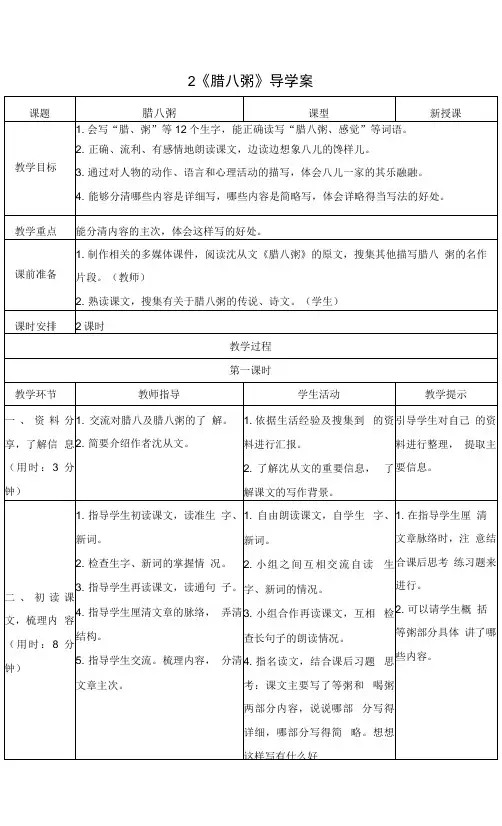

2、腊八粥导学案任务一:沈从文笔下的腊八粥让人垂涎欲滴,那么你又能用笔秀出什么食物来挑动大家的味蕾呢?1、鉴赏课文第一段:初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢。

把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢!(158字)请圈划这一段中你认为表达效果极好的用词。

并选择两处词语进行赏析它的作用。

(1)“”这个词语,写出了(2)“”这个词语,写出了2、请模仿第一自然段,写一种你最喜爱的食物。

(150字)你最喜爱的食物是任务二:在等待腊八粥熬煮的过程中“八儿”的心理发生了怎样的变化?练习一、请在以下含有序号的括号中概括除与前文内容相应的人物情感。

2 住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了【① 】。

他一个人进进出出灶房【② 】,看到一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但妈妈总是说时候还早。

3 他妈妈正拿起一把锅铲在粥里搅和。

锅里的粥也像是益发浓稠了。

4 “妈,妈,要到什么时候才……”5 “要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。

但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了【③】。

锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

6 “那我饿了!”八儿要哭的样子。

【④】7 “饿了,也得到太阳落下时才准吃。

”8 饿了,也得到太阳落下时才准吃。

你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?【⑤】并且八儿所说的饿,也不可靠,不过因为一进灶房,就听到那锅中叹气又像是正在嘟囔的声音,因好奇而急于想尝尝这奇怪的东西罢了。

9 “妈,妈,等一下我要吃三碗!我们只准大哥吃一碗。

大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行……妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗?”10 “是啊!孥孥说得对。

部编人教版六年级下册《腊八粥》导学案《腊八粥》导学案【学习目标】1、了解作者,朗读课文,处理生字词。

2、整体感知课文,体会文中流露出的作者的思想感情。

3、学习文章运用对话描写展现人物性格的方法。

4、了解腊八节浓郁的民俗风情,继承中国的传统文化。

【知识链接】一、走进作者沈从文(1902-1988),中国现当代文学家、艺术史家。

湖南凤凰人。

苗族。

年少时在湘西当过兵。

1923年夏,受五四运动影响,只身来到北京。

1924年开始发表作品。

1949年前,主要从事文学创作,代表作有《边城》、《长河》,散文集《从文自传》、《湘行散记》、《湘西》等。

1949年后转入从事艺术史研究,有《中国古代服饰研究》传世。

1918年小学毕业后随本乡土著部队到沅水流域各地,随军在川、湘、鄂、黔四省边区生活。

1923年到北京自学并学习写作。

1924年后开始发表作品,并与胡也频合编《京报副刊》和《民众文艺》周刊。

1928年到上海与胡也频、丁玲编辑《红黑》、《人间》杂志。

翌年任教于中国公学。

1930年起在武汉大学、青岛大学任教。

1949年,沈从文先生放弃了文学创作,被安排到中国历史博物馆,担任了一名历史博物馆的讲解员。

沈从文先生的下半生从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。

1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。

先后发表了《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》、《中国古代服饰研究》等学术著作。

与沈从文先生在国内的默默无闻相反,沈先生在国外名声鹊起,于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

1988年,86岁的沈从文先生因为心脏病复发离开了人世,为后人留下了无限的惋惜。

1988年以《边城》这部中篇小说内定为诺贝尔文学奖得主,可惜他当年五月去世,按诺贝尔文学奖规定,只颁给在世的作家。

一个学历是“仅受小学教育,无任何学位”,却能成为西南联大、北大的教授以及中国社科院的研究员,并创作了《边城》等经典著作,他真的是个奇才,充满神秘色彩。

《腊八粥》导学案第一课时一.教学目标:1.认识10个生字,会写6个字.2.有感情地朗读课文。

3.学习文中人物的对话描写。

4.通过人物动作、语言和心理活动地描写,体会“八儿一家人”的其乐融融。

二.教学重点:1.认识“粥、匙”。

等生字。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,揣摩人物心理,学习文中人物的对话描写。

三.教学难点:通过人物动作、语言和心理活动的描写,体会“八儿”一家的其乐融融。

四.教学准备:建议学生查找资料,了解“腊八粥”的相关民俗。

五.教学过程1、识字和写字。

2、朗读指导。

3、阅读教学。

围绕“作者围绕腊八粥讲了一件什么事”这一话题展开。

二、预习导学1.【走进作者】查阅资料,了解作者及其写作背景沈从文,原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰县人。

现代著名作家、历史文物研究家。

2.【积累词语】借助于工具书,解决自己读不准的或者不理解的字词(1)生字记牢、注音、会写、会组词记生字的好方法_________________________________(2)火眼金睛,辨字组词沸()唾()捡()佛()睡()练()3.【理清结构】文章选自沈从文先生早年的小说《腊八粥》的前半部分,全文围绕“八儿”等吃妈妈熬煮的腊八粥的情态、心情,展现了一幅淳朴和睦温馨的情景。

4.【关注重点、难点】⑴正确、流利、有感情地朗读课文,揣摩人物心理,学习文中人物的对话描写。

⑵通过人物动作、语言和心理活动的描写,体会“八儿”一家的其乐融融。

预习中疑难问题、质疑记录《腊八粥》导学案第二课时一.教学重点:正确、流利、有感情地朗读课文,揣摩人物心理,学习文中人物的对话描写。

二.教学难点:通过人物动作、语言和心理活动的描写,体会“八儿”一家的其乐融融。

三、学研交流记录第一部分:预习导学的内容第二部分:⑴作者围绕腊八粥讲了一件什么事?⑵本文表现了一家人怎样的情感?四、学研检测1看拼音写词语。

hóng zǎo xìng rén fèi téng()()()tuòyèzhǒng zhàng tiāo jiǎn()()()2 形近字组词胀()捡()唾()涨()拣()睡()沸()灶()碗()佛()社()惋()3 多音字注音并组词()()塞咽( ) ()。

部编版语文六年级下册腊八粥导学案(精推3篇)〖部编版语文六年级下册腊八粥导学案第【1】篇〗教学目标:1、学习字词,积累叠词,了解小说背景。

2、了解小说借助对话推动情节发展的特点,引导学生学习用读对话梳理情节的方法,整体感知人物形象。

3、初步了解小说用语言塑造人物形象的特点,关注人物语言描写的不同形式,用品读关键词句,揣摩心理的策略,加深对人物形象的感知。

4、深读文章,分清内容的主次,体会作者是如何做到详略得当的。

教学重、难点:1,初步了解小说用语言塑造人物形象的特点,关注人物语言描写的不同形式,用品读关键词句,揣摩心理的策略,加深对人物形象的感知。

2,深读文章,分清内容的主次,体会作者是如何详略得当的。

教学过程:第一课时一、导入新课,明确文体1、播放微视频,引出小说背景。

2、板书课题,读准课题。

二、字词教学,了解环境1、出示字词,读准字词,引导学生从词语内容和形式上发现规律。

2、情境朗读,了解环境。

三、梳理情节,初识形象1、快速默读第6—19自然段,思考:八儿想吃腊八粥却吃不到,他是怎么办的?2、根据学生回答,梳理小说情节。

3、根据板书,串联情节,了解小说主要内容。

4、小结:这篇小说就是用对话推动情节的发展。

刚才,我们读了八儿和妈妈的对话,梳理出的情节就是小说的情节。

5、交流:从这些情节中,你看到一个怎样的八儿?四、品读语言,丰盈形象1、聚焦情节中八儿的语言,初步感受语言的变化。

2、品读短句。

(1)齐读,思考:本句中哪个字最精彩?(2)对比朗读,从“那”字,你感受到什么?(3)联系自己生活经历,感知八儿形象。

(4)有感情地朗读。

(5)小结:一个“那”字,又让我们看到一个(回扣板书)的八儿。

刚才,我们抓住了八儿的语言,品读“那”这个关键词,揣摩了八儿的心理,从而让八儿的形象在我们头脑中更加丰满。

3、品读长句(1)自由读,边读边思考:为什么有这样的变化?(2)四人小组合作,完成学习单。

填一填:八儿每次是怎么分的,有什么变化?写一写:你又读到一个怎样的八儿,并想想理由(填在磁卡上,一张磁卡写一个词)。

《腊八粥》导学案一、学习目标1、了解沈从文及其作品,积累文中的生字词。

2、朗读课文,理清文章思路,把握文章内容。

3、品味文中细腻的描写,体会作者对生活的热爱之情。

二、学习重难点1、重点(1)学习作者通过细腻的描写展现生活场景和人物情感的写作手法。

(2)理解文中蕴含的对传统文化和亲情的珍视。

2、难点(1)体会作者在平淡叙述中所蕴含的深情。

(2)感受民俗文化的独特魅力。

三、知识链接1、作者简介沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。

现代著名作家、历史文物研究家。

1924 年开始文学创作,抗战爆发后到西南联大任教,1946 年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究。

代表作有小说《边城》《长河》,散文集《湘行散记》等。

2、写作背景本文选自《沈从文全集》。

农历十二月初八是腊八节,在这一天,人们有用糯米、红豆、枣子、栗子、花生、白果、莲子等煮成“腊八粥”的习俗。

作者以孩子的视角,描绘了一幅充满生活气息的腊八节画面。

四、预习导学1、给下列加点字注音。

栗(lì)子唾(tuò)沫浓稠(chóu)嘟囔(nāng)孥孥(nú)黄焖(mèn)鸡筷(kuài)子搁(gē)置肿胀(zhǒng)锅铲(chǎn)赤(chì)枣咽(yàn)口水大匙(chí)染缸(gāng)脏(zāng)水2、解释下列词语。

(1)糊糊涂涂:无感觉的,麻木的或茫然的状态。

(2)大匙:大的勺子。

(3)孥孥:儿女。

文中是妈妈对八儿的称呼。

3、朗读课文,思考:课文围绕“腊八粥”写了哪几件事?五、课堂探究1、快速浏览课文,说说课文围绕“腊八粥”写了哪几个方面的内容。

明确:课文围绕“腊八粥”写了等粥和喝粥两件事。

其中,等粥写得详细,喝粥写得简略。

2、默读第 1 自然段,说说作者是如何写出腊八粥的诱人的。

部编版语文六年级下册腊八粥导学案(精推3篇)〖部编版语文六年级下册腊八粥导学案第【1】篇〗《腊八粥》教学设计设计说明:全文围绕腊八粥,先详细写了主人公八儿等粥,又简略地写了吃粥,详略得当,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的图景。

本单元的语文要素训练目标是:“阅读时,分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的。

”本教学设计以学生“自读感悟”为主,引导学生反复阅读文本,厘清故事脉络。

通过人物动作、语言和心理活动的描写感知人物形象,感受八儿的心理活动变化。

注意有感情地朗读课文,通过抓重点词句、分角色朗读、情境想象等方法感悟课文,体会“八儿”一家的其乐融融。

教学中注重写法点拨,感受作者详略得当的写法的好处。

课前准备:教师准备:1.制作课件。

2.阅读沈从文《腊八粥》的原文。

3.了解其他描写腊八粥的文章。

学生准备:1.搜集腊八粥的来历和相关故事。

2.阅读有关腊八粥的美文、诗词。

课时安排:2课时。

教学过程:第一课时一、激发兴趣,导入新课1.出示课题,进行谈话。

师:同学们,你们吃过腊八粥吗?请你说一说对腊八粥的了解。

2.今天我们就来学习《腊八粥》这一课,相信你在学习了课文之后,一定会在写作方法上有很多的收获。

设计意图:调动学生的生活经验,激发学生的学习兴趣,鼓励学生在写作方法上有所发现。

二、初读课文,学习字词1.学生自读课文,读准生字、词语,读通句子。

2.同桌合作学习生字。

3.检测生字、词语的掌握情况。

(1)出示生字,检测生字的掌握情况。

腊粥腻咽匙搅稠肿熬褐缸脏教师相机强调:“咽”在本课读“yàn”,“匙”在本课读“ch í”,“搅”的读音为“jiǎo”,“稠”是翘舌音“chóu”,“脏”为平舌音“zānɡ”。

(2)出示词语,检测词语的掌握情况。

(指名读,开火车读。

)糊涂搅和浓稠可靠猜想粉碎外套解释腊肉4.指名分自然段读课文。

设计意图:自学生字、词语,读好句子,读通课文,为深入理解课文内容做准备。

腊八粥导学案目录一、学习目标 (1)二、学习重难点 (2)三、预习检测 (3)四、读文感知 (4)五、人物形象分析 (5)六、段落划分 (6)七、总结手法 (6)八、预习检测答案解读 (7)一、学习目标《腊八粥》课文学习目标主要包括以下几点:1.掌握生字词:学习并会写课文中的生字词,如“腊、粥”等,正确读写相关词语,如“腊八粥、感觉”等。

2.朗读课文:正确、流利地朗读课文,通过朗读把握课文内容,感受作者的语言风格和表达技巧。

3.理解课文内容:理解课文内容,把握文章的主旨和深层含义,了解腊八节的传统习俗和腊八粥的制作过程,以及八儿一家的其乐融融的家庭氛围。

4.学习人物描写:学习课文中人物动作、语言和心理活动的描写方法,体会这些描写在塑造人物形象和表达情感方面的作用。

5.感受亲情和传统文化的魅力:通过学习课文,感受八儿一家之间的亲情和温暖,以及传统文化的独特魅力和深厚底蕴,增强对传统文化的认同感和自豪感。

二、学习重难点《腊八粥》课文学习的重难点主要包括以下几点:(1)重点:1.人物动作、语言和心理活动的描写:在课文中,作者通过生动细腻的人物动作、语言和心理活动描写,展现了八儿一家准备腊八粥的过程以及腊八粥的美味和诱人之处。

学习这些描写有助于理解人物的情感变化和心理状态,进而深入理解课文的主旨。

2.体会传统文化的魅力:通过学习《腊八粥》,可以深入了解中国传统节日腊八节的习俗和文化内涵,感受传统文化的独特魅力和深厚底蕴。

这有助于增强学生对传统文化的认同感和自豪感。

(2)难点:1.感受八儿的心理变化:在课文中,八儿的心理变化是一个重要的线索,通过他的心理变化可以感受到他对腊八粥的期待和喜悦。

然而,由于心理活动的描写比较隐晦,学生可能难以准确把握八儿的内心世界,因此需要仔细品味和体会。

2.理解课文的深层含义:除了表面的故事情节外,《腊八粥》还蕴含着丰富的深层含义,如家庭亲情的温馨、传统文化的传承等。

学生需要通过对课文的深入分析和思考,才能理解这些深层含义,进而领悟到课文的真正价值。

部编人教版六年级下册《腊八粥》导学案《腊八粥》导学案【学习目标】1、了解作者,朗读课文,处理生字词。

2、整体感知课文,体会文中流露出的作者的思想感情。

3、学习文章运用对话描写展现人物性格的方法。

4、了解腊八节浓郁的民俗风情,继承中国的传统文化。

【知识链接】一、走进作者沈从文(1902-1988),中国现当代文学家、艺术史家。

湖南凤凰人。

苗族。

年少时在湘西当过兵。

1923年夏,受五四运动影响,只身来到北京。

1924年开始发表作品。

1949年前,主要从事文学创作,代表作有《边城》、《长河》,散文集《从文自传》、《湘行散记》、《湘西》等。

1949年后转入从事艺术史研究,有《中国古代服饰研究》传世。

1918年小学毕业后随本乡土著部队到沅水流域各地,随军在川、湘、鄂、黔四省边区生活。

1923年到北京自学并学习写作。

1924年后开始发表作品,并与胡也频合编《京报副刊》和《民众文艺》周刊。

1928年到上海与胡也频、丁玲编辑《红黑》、《人间》杂志。

翌年任教于中国公学。

1930年起在武汉大学、青岛大学任教。

1949年,沈从文先生放弃了文学创作,被安排到中国历史博物馆,担任了一名历史博物馆的讲解员。

沈从文先生的下半生从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。

1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。

先后发表了《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》、《中国古代服饰研究》等学术著作。

与沈从文先生在国内的默默无闻相反,沈先生在国外名声鹊起,于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

1988年,86岁的沈从文先生因为心脏病复发离开了人世,为后人留下了无限的惋惜。

1988年以《边城》这部中篇小说内定为诺贝尔文学奖得主,可惜他当年五月去世,按诺贝尔文学奖规定,只颁给在世的作家。

一个学历是“仅受小学教育,无任何学位”,却能成为西南联大、北大的教授以及中国社科院的研究员,并创作了《边城》等经典著作,他真的是个奇才,充满神秘色彩。

2016-2017学年初一语文导学案课时:2 班级:姓名:教师评价:《腊八粥》导学案

编制:赵延生审阅:谢丽娜审批:

【学习目标】

1、了解作者,朗读课文,处理生字词。

2、整体感知课文,体会文中流露出的作者的思想感情。

3、学习文章运用对话描写展现人物性格的方法。

4、了解腊八节浓郁的民俗风情,继承中国的传统文化。

【知识链接】

一、走进作者

沈从文(1902-1988),中国现当代文学家、艺术史家。

湖南凤凰人。

苗族。

年少时在湘西当过兵。

1923年夏,受五四运动影响,只身来到北京。

1924年开始发表作品。

1949年前,主要从事文学创作,代表作有《边城》、《长河》,散文集《从文自传》、《湘行散记》、《湘西》等。

1949年后转入从事艺术史研究,有《中国古代服饰研究》传世。

1918年小学毕业后随本乡土著部队到沅水流域各地,随军在川、湘、鄂、黔四省边区生活。

1923年到北京自学并学习写作。

1924年后开始发表作品,并与胡也频合编《京报副刊》和《民众文艺》周刊。

1928年到上海与胡也频、丁玲编辑《红黑》、《人间》杂志。

翌年任教于中国公学。

1930年起在武汉大学、青岛大学任教。

1949年,沈从文先生放弃了文学创作,被安排到中国历史博物馆,担任了一名历史博物馆的讲解员。

沈从文先生的下半生从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。

1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。

先后发表了《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》、《中国古代服饰研究》等学术著作。

与沈从文先生在国内的默默无闻相反,沈先生在国外名声鹊起,于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。

1988年,86岁的沈从文先生因为心脏病复发离开了人世,为后人留下了无限的惋惜。

1988年以《边城》这部中篇小说内定为诺贝尔文学奖得主,可惜他当年五月去世,按诺贝尔文学奖规定,只颁给在世的作家。

一个学历是“仅受小学教育,无任何学位”,却能成为西南联大、北大的教授以及中国社科院的研究员,并创作了《边城》等经典著作,他真的是个奇才,充满神秘色彩。

二、题目解说

腊八粥是一种在腊八节(农历十二月初八)用多种食材熬制的粥,也叫做七宝五味粥。

吃腊八粥,用以庆祝丰收,一直流传至今。

【自主学习】

1、《腊八粥》作者,是中国现当代文学家、艺术史家。

代表作有

2、给下列加点字注音:

蛊胀

..()()沸腾.()红枣.()

孥.()搁.()揶揄

..()

碓舂

..()()

..()()簸.()徘徊

3、解释下列四字词语的意思。

袒护:

气馁:

揶揄:

徘徊:

4、默读课文,请完成下面结构导图以加深对课文的理解:第一部分(第至段):总写从孩子到老人都喜欢腊八粥。

第二部分(第至段):煮粥的画面,用八儿急于吃粥的心态、神态,将腊八

粥诱人的色、香、味,渲染的淋漓尽致。

第三部分(第至段):描写方家吃粥的画面,展现了一家其乐融融的场景。

、、等。

【合作探究】

1、文章开头写了腊八粥的制作过程和吃粥的情景,作者在开头这样写有什么作用?

2、“那我饿了”一句中的“那”字用得恰到好处,请结合语境分析。

3、八儿急于想吃到腊八粥,为此制定了怎样的吃粥计划?

4、小说中的对话描写能够展示人物性格。

细读课文中八儿和妈妈的对话描写,说说他们都有怎样的性格特点。

5、作者如何描写吃粥过程的?后半部分用大量笔墨来写两条狗,这与腊八粥有关系吗?作者为什么这样行文?

6、归纳这篇小说主题。

【教(学)后的收获】

【写法导读】

1、悬念:

简单地说,悬念就是让故事更具魅力的一种方法,故事还是那个故事,只是通过情节的巧妙设置,使故事有了悬念,让受众欲罢不能.在一部小说中,悬念的作用是勾起读者的兴趣一直读下去。

设悬念主要有这么三种方法:一、倒叙法:就是先写事件的结果,让读者感到奇怪:为什么会发生这样的事呢?因为好奇心的驱使,激发读者追根溯源,探求事件的起因和经过。

二、误会法:所谓误会,就是不正确的判断。

利用误会设置悬念,能使文章情节曲折离奇,吊起读者胃口,读来妙趣横生。

三、欲扬先抑法:所谓欲扬先抑,是一种人物描写技巧。

欲扬先抑的“扬”,是指褒扬、抬高。

“抑”,指按下、贬低。

作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。

用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成悬念,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。

2、伏笔、铺垫和照应:

伏笔是写作中常用的一种表现手法。

它可以理解为前段文章为后段文章埋伏线索,也可以理解为上文对下文的暗示。

它的好处是交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。

铺垫作为一种表现手法,铺垫是指“在主要人物出场或主要事件发生、或高潮到来之前,所作的环境、情绪、气氛等的基础性描写,借以造成‘呼之欲出’、‘先声夺人’、‘山雨欲来风满楼’的艺术效果。

” 铺垫,是为了让后文的意思表达的更清楚,更形象而做的一种烘托,一种陪衬。

照应是篇章间的伏笔照应,又叫呼应。

一篇文章要有头有尾,前后内容要有内在联系。

前面交待过的话,后面得有照应;后边要照应的话,前边得先有个交待。

这样,文章前后才能贯串,使读者容易掌握全文的脉络。

如果打个比喻的话,伏笔就象是文章里埋的一条线,铺垫则是文章里的一个铺排的面,而照应则只是点了。