上海工业用地更新的制度变迁与经济学逻辑上海城市规划

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:8

摘要:国家《市级国土空间总体规划编制指南》《上海市城市总体规划(2017-2035年)》均提出引导产业区向功能复合的产业社区转变,均关注到当前产业区内服务配套的缺失已成为制约其吸引人才、持续发展的关键因素之一。

在梳理回顾上海产业社区服务配套政策发展历程的基础上,分析现阶段产业社区服务配套存在服务水平分化、规划供应不够合理、实施相对滞后、供需矛盾突出等问题,结合松江科技园规划实践,提出产业社区服务配套规划需根据发展阶段、产业特征,以需求为导向优化服务配套,构建弹性适应的服务配套体系、倡导产城融合空间格局,从而促进服务配套精准供应。

关键词:产业社区;产城融合;公共服务;设施配套DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2022.02.003《上海市城市总体规划(2017-2035年)》提出引导产业区向产业社区和产业基地两个方向发展,其中针对产业社区提出要完善公共空间、公共设施配套,形成二三产融合发展、配套功能完善、环境景观宜人的产业社区。

[1]2020年9月,自然资源部在《市级国土空间总体规划编制指南》中提出推动人、产、城、交通一体化发展的新要求,引导发展功能复合的产业社区,促进产城融合、职住平衡。

[2]从地方探索上升到国家指南,意味着新一轮国土空间规划已关注到当前产业区服务配套缺失的共性问题,引导产业区向配套功能完善的产业社区转型。

受《雅典宪章》功能分区思想影响,长期以来城市中各类公共服务配套规划一般围绕居住地进行配置,对于产业区的服务配套缺乏关注,相关标准引导滞后,难以适应新时代发展趋势。

产业社区的概念源于近年来国际上产业区转型发展的实践,强化与创新经济相适应、更好地吸引全球创新创业人才的服务设施环境,比如美国硅谷和尔湾、新加坡玮壹科技园、法国索菲亚·安蒂波利斯产业园等,都是产业社区实践的典范。

根据国际经验,产业社区的服务配套可分为生产性服务配套和生活性服务配套。

近年来,国内学者也开始关注到单一功能产业区的局限性,产业区自身及周边服务配套缺失,无法满足企业和职工需求,进一步引发了招商难、招工难、留人难等问题,[3,4,5]服务配套的长期缺位已成为制约产业区持续发展的核心因素之一。

城市规划管理技术规定:上海市最新版1. 引言本文档旨在介绍上海市最新版的城市规划管理技术规定。

这些规定是为了指导和规范上海市的城市规划管理工作,确保城市的有序发展和可持续性。

2. 规划原则- 可持续性:城市规划应注重生态环境保护,资源合理利用,推动绿色低碳发展。

可持续性:城市规划应注重生态环境保护,资源合理利用,推动绿色低碳发展。

- 人民利益优先:城市规划应以人民的需求和利益为出发点,提供良好的居住、工作和生活环境。

人民利益优先:城市规划应以人民的需求和利益为出发点,提供良好的居住、工作和生活环境。

- 综合协调:城市规划应综合考虑城市的社会、经济、文化和环境因素,实现城市发展的协调和平衡。

综合协调:城市规划应综合考虑城市的社会、经济、文化和环境因素,实现城市发展的协调和平衡。

3. 规划内容上海市最新版的城市规划管理技术规定包括以下内容:3.1 基础设施规划- 交通规划:规划交通网络,包括道路、铁路、公共交通等,确保交通畅通和便捷。

交通规划:规划交通网络,包括道路、铁路、公共交通等,确保交通畅通和便捷。

- 供水规划:规划供水系统,确保城市居民的正常用水需求。

供水规划:规划供水系统,确保城市居民的正常用水需求。

- 排水规划:规划排水系统,确保雨水和废水的有效排放和处理。

排水规划:规划排水系统,确保雨水和废水的有效排放和处理。

- 电力规划:规划电力供应系统,确保城市的正常用电需求。

电力规划:规划电力供应系统,确保城市的正常用电需求。

3.2 用地规划- 居住用地规划:规划合理的居住用地,提供安全、舒适的居住环境。

居住用地规划:规划合理的居住用地,提供安全、舒适的居住环境。

- 商业用地规划:规划商业用地,促进商业发展和经济繁荣。

商业用地规划:规划商业用地,促进商业发展和经济繁荣。

- 工业用地规划:规划工业用地,促进产业升级和经济发展。

工业用地规划:规划工业用地,促进产业升级和经济发展。

- 公共设施规划:规划公共设施用地,包括学校、医院、公园等,满足人民的基本需求。

存量工业用地更新实践——以上海市闵行区为例孙晓敏摘要:通过梳理上海工业用地转型政策,结合闵行区现状工业用地情况,工业企业转型诉求等,评价工业用地更新政策实施效果,并提出工业用地更新的实施建议,供其他地区存量工业用地更新参考。

关键词:存量规划工业用地更新1.研究意义中国的城市化经历了快速增量过程,在经济上、城市建设上取得了骄人成绩。

但同时伴随着经济、社会、时代背景的变革,新常态下空间增量快速扩张也开始面临减速和转型。

一些特大城市率先进入从增量扩张到存量转型为主的阶段,如深圳、上海等城市,并通过数年实践探索,积累了存量规划经验。

工业用地作为存量用地更新中的最为重要的类型,尤其具备研究探索意义。

通过梳理上海工业用地转型政策,结合闵行区现状工业用地情况,工业企业转型诉求等,评价工业用地更新政策实施效果,并提出工业用地更新的实施建议,供其他地区存量工业用地更新参考。

2.上海市工业用地更新历程回顾截至2013年底,上海全市工业用地总量772平方公里,约占全市建设用地总面积的26%(上海市规划和土地资源管理局,上海市城市规划设计研究院)。

新一轮上海总规提出建设用地负增长,从增量规划到存量规划的路径,工业用地作为重要的存量用地类型,成为转型和更新的重要抓手。

长期以来,上海工业用地主要遵循正式、非正式更新两种路径。

唐子来教授在2013年已经界定过相关概念,工业用地正式更新是指以政府为主导,工业用地既改变实际用途又改变土地性质的更新方式;工业用地非正式更新是指以企业为主导,工业用地改变用途但不改变土地性质的更新方式(唐子来,2013)。

两种路径伴随上海城市不同发展阶段以及不同时代背景,起到了不同的作用和效果。

2.1第一轮:非正式更新,企业主导,不改变用地性质,可做其他用途上海最早一轮的工业用地更新是在1998年后开始进行的,当时20世纪90年代我国国企改革,大批国企倒闭、职工面临下岗,国家拟通过工业土地补偿的形式支持国企渡过难关。

研究与探索YANJIUYUTANSUO^1^1 岳一、上海存量工业用地不同 的更新路径比较(―)上海存量工业用地更 新路径根据转型更新的路径与产 权调整方式来区分,上海目前 的工业用地更新存在“正式更 新、非正式更新”两种不同的更 新路径a1、正式更新正式更新路径即完成规划 功能、土地使用性质、物质空间环境、城市功能的彻底转型,由 模糊产权到明晰产权。

这类转 型既可以通过收储再开发完 成,也可以通过存量工业用地 自主更新实现。

转型过程需要经历四个环 节:第一步为规划功能和容量 的转变,收储再开发方式根据 《上海市控制性详细规划技术准则》等相关技术要求,开展规 划编制,明确转型地块的用地 性质和开发规模。

存量自主转10丨上海土地SHANGHAI T U D I H^H H l型即在规划评估的基础上,根据《上海市城更新 规划土地实施细则》(沪规土资详〔2017〕693 号)、《关于本市盘活存量工业用地办法》(沪府 办〔2016〕22号)等政策,在提供道路、绿地、公共 服务设施等公共要素的前提下,开展控制性详 细规划调整,明确转型地块的用地性质和开发 规模,以及转型需提供的公共服务设施和公共空间的内容和规模。

第二步为实现土地使用性 质和容量的转变,即依据新的规划功能和容量,开展存量补地价工作,签订补充土地出让合同 (如原控规满足相关交通市政、公服配套以及企 业发展等要求,可不经过控规调整,直接开展第 二步工作)。

第三步为建筑物等物质环境更新,即依据新的土地出让合同,开展建设方案制定 和审核,经批准后开展建设,建设完成后开展相 关验收工作。

第四步为功能更新,即依据新的 功能开展招商或运营,即包括经营性功能的运 营,也包括转型提供的公共服务设施和公共空间的管理运营,实现城市功能和地区公服设施的整体升级。

2、非正式更新非正式仅在建筑物等物质环境优化的前提 下实现城市功能的转变。

即依据相关政策,如《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》第47条“支持各类市场主体合作利用工业厂房、仓储用房、传统商业街等存量房产、土 地兴办文化创意和设计服务,在符合城市规划 的前提下,土地用途和使用权人可暂不变更”,在规划用地性质和土地权属不变的前提下,仅 在建筑物改造。

万方数据姚凯上海城市总体规划的发展及其演化进程图1上海市总图规划示意图(1953)2上海城市总体规划的历史演进和特征评析2.1以前苏联规划思想指导的总规编制建国初期.社会主义制度和计划经济体制的确立,为城市规划工作的发展带来了新的活力。

城市规划成为为广大劳动人民服务的工具,工作重点转向“改变不合理的城市布局和人口结构”,贯彻“为生产服务、为劳动人民服务”的方针,改善生产和居住生活条件。

限于当时的社会和政治背景,城市规划工作转向了吸收前苏联的城市规划思想。

城市规划编制工作,也参照前苏联专家帮助起草的《编制城市规划设计与修建设计程序(初稿)》而进行。

1950年.前苏联专家巴莱尼柯夫根据苏联城市规划的理论与经验.提出了《关于上海市改建及发展前途问题》的意见书。

意见书采用了前苏联的规划方法,贯彻了将上海改变为“生产城市”、“规划是国民经济计划的延续”的思想。

在职业分类上,首次提出被抚养人口、服务人口的概念,提出按照前苏联城市基本人口占总人口的30%一35%、被抚养人口占总人口的45%一50%、服务人口占总人口的18%一23%的比例计算和发展上海的人口。

在用地规模的计算102中.又提出参照前苏联的各类职业的基本人口用地指标推算。

1953年,前苏联专家穆欣指导编制的《上海市总图规划示意图》第一次比较系统、全面地对上海城市发展提出了原则性和战略性的规划方案.它对上海一段时间的城市建设和总规编制工作产生了重要影响。

方案提出用社会主义改造城市的方法。

保留历史上已经形成的城市基础.重新规划、合理布局住宅、工厂、铁路、运输和仓库地区,疏散城市过于稠密的人口。

改善城市的生活条件。

同时.根据整个规划,把广场、街道、河岸和公园在建筑和空间艺术上加以组织.运用古典的艺术形式和现代建筑技术成就安排住宅和公共建设。

根据城市特点而形成统一特色(图1)。

规划编制以前苏联模式为范本,比较突出的是采用“定额指标”计算规划指标。

方案对上海的港区、工业区、住宅区、绿地及运动场布局和建筑艺术布局等作了研究。

静安南片城市萸新实践——以老工业园区更新项目为例文/姚方敏[摘要]本文对上海三十余年的城市更新背景及演变过程进行回顾,从静安南片现有的老工业园区更新案例入手,分析静安南片老工业园区的更新背景、运作模式与运营业态等关键要素,并以正在更新改造过程中的某项目为例,探索符合中心城区老工业园区需求的有效更新路径。

[关键词]老工业园区;更新;探索与实践―、上海城市更新的背景及演变城市更新是城市在发展过程中的自我调节,不断以全新的城市功能代替原有衰落的功能空间,从而增强城市的整体机能,改善城市居民的生活环境,应对城市衰退。

上海的城市更新起始于20世纪80年代末,主要是大规模的旧区改造。

近年来,随着中心城区成片旧区改造基本完成,城市更新已逐步过渡到旧区再开发,从而更加突出城市更新的可持续性。

2014年,上海出台《关于本市盘活存量工业用地实施办法(试行)》,使工业用地的更新向前大幅推进。

2015年与2017年,上海分别出台《上海市城市更新实施办法》与《上海市城市更新规划土地实施细则》。

这两项政策对原有的规划与土地政策进行了重大调整,为城市更新项目的开展提供了重要的政策支持。

2017年初,时任市委书记韩正同志在实地调研上海历史建筑风貌区保护工作后提出,上海必须下更大的决心、花更大力气保留更多历史建筑,要从"拆改留并举,以拆为主".转换到"留改拆并举,以保留保护为主二2017年中,时任市长应勇同志又进一步提出:"建筑是可以阅读的,因为建筑里有历史传承和文脉记忆,我们将坚持’以保护保留为原则,拆除为例外I"两位主要领导的讲话,体现了上海城市更新指导思想的重大调整。

2019年,上海市旧改工作相关部门合并成立上海市城市更新和旧区改造工作领导小组,城市更新被提升至全新的战略高度。

新时期的城市更新将着力提升城市功能与公共空间,注重城市历史文脉的有机保留。

二、静安南片老工业园区改造的迫切需求老工业园区在每个主要城市中心城区都普遍存在,它代表着城市工业化的发展历程,反映了工业浪潮兴起时的盛况。

1引言:历经较长时段的城市区域大规模更新经济中心城市产业结构调整的背景下,中心城既有工业区①的转型往往意味着相应城市区域在较长时间历程中的整体性、大规模更新演变[1]。

以上海为例,基于上百年工业蓬勃发展的积淀,传统工业企业时常在中心城呈现出较聚集性的规模和状态,单一工业区的面积常可达到数平方千米。

于是,在20世纪90年代以来中心城建设现代服务业、提升公共服务质量的新的定位和目标下,既有工业区需发生变化的幅度往往较为显著,远超城市中其他建成区域。

从国外城市工业区更新的经验来看,这样的转型过程常常可能持续半个世纪乃至更长[2];因而,区域的转型实质上意味着长久时日中变化的不断累加[3]。

进一步观察更新的推进过程,此类大规模更新的显著特征还在于,待转型区域内各个部分的演变通常不是完全随机、均质、同步地形成,而是具有特定的先后顺序,按照某种内在规律在纵向时间维度上渐次更迭。

以此为背景,从更新治理的角度看,对中心城工业区发生演变的时序性特征的把握有利于城市政府合理地认知和确定各更新阶段的关注重心和工作重点,对更新效益的顺利取得和更新活动的可持续推进具有重要意义。

2中心城工业区更新中的时序性特征和规律:上海杨树浦地区的案例杨树浦地区位于上海中心城的东北区域,南临黄浦江(见图1)。

这一地区是近代上海工业发展最早、最集中的地带[4],并随之形成了居住等配套服务功能;直至20世纪90年代,其一直是上海最大的工业基地[5]。

20 世纪摘要 产业结构调整背景下中心城工业区较大的转型幅度决定了其更新是一个需在较长时间里逐步推进的过程。

基于社会经济活动的基本规律,工业区中不同位置地块的更新通常呈现出较明确的时序性,且整体来看,现实时序的确立主要取决于待转型区域与城市既有建成环境的关系;在上海杨树浦地区既往30年的更新实践中,这样的规律也得到了较好的印证。

同时,立足于更新治理的视角,大规模城市区域更新中的时序性特征也对土地储备管理等工作提出了要求,指向使待更新地块使用状态的变化与其在各阶段中的再开发可行性形成更为准确的对应。

20特别关注:规划编制体系改革Focus:Plan F ormulation S ystem R eform【摘要】城市总体规划与土地利用总体规划的冲突与矛盾是近年来城市规划实施中遇到的突出问题之一。

本文分析了两规在指导思想、工作内容、发展规模、空间布局等方面的矛盾冲突,总结了上海“两规合一”实践中关于战略引领、城乡统筹、生态优先、转型发展、管理创新的基本做法,并对“两规合一”后城市规划在管控能力、配给能力、政策能力和实施能力等方面的新变革进行了探讨。

【关键词】城市规划;土地利用规划;两规合一;上海实践ABSTRACT: One of the outstanding problems in the urban planning implementation is the conflict and con-tradiction between urban master plan and land use plan in China. This paper analyzes the contradictions and conflicts between the two types of planning poli-cies in the guideline, work content, development scale,spatial layout and other aspects. Then it summarizes the practice of coordination between urban master plan and land use plan in Shanghai in the aspects of strate-gic guidance, urban-rural integration, ecology priority,transition, and administration innovation and so on,and it also discusses the reform of urban planning in terms of capacity of management, allocation, gover-nance and implementation.KEYWORDS: urban planning; land use planning; co-ordination of two plans; practice in Shanghai诺贝尔经济学奖得主施蒂格利茨曾说过,21世纪影响全球发展的两件大事,一件是美国高新技术产业的发展,另一件就是中国城镇化的进程。

上海市工业用地存量更新常态管理机制岑福康;韦冬;刘晓涛;方杰代【摘要】按照国务院关于"调结构、促转型"的任务目标,根据国土资源部推进城镇低效用地再开发、利用存量土地发展新产业新业态的政策指引,上海市积极创新存量盘活政策机制,促进产业结构和土地利用结构双调整双优化.本文从工业用地存量盘活政策的背景情况、政策主要内容、配套政策完善和政策前景四方面阐述了上海市实施存量盘活政策的主要做法和成效,着重介绍了存量盘活政策的核心内容和为支持科创中心建设、衔接国家产业政策所做的探索,以及上海市存量工业用地盘活的经验成效.【期刊名称】《上海国土资源》【年(卷),期】2017(038)004【总页数】3页(P9-11)【关键词】工业用地;存量盘活;常态管理;政策机制【作者】岑福康;韦冬;刘晓涛;方杰代【作者单位】上海市规划和国土资源管理局,上海 200003;上海市规划和国土资源管理局,上海 200003;上海市规划和国土资源管理局,上海 200003;上海市规划和国土资源管理局,上海 200003【正文语种】中文【中图分类】F293.222016年3月30日,上海市人民政府办公厅相继下发22号、23号文,转发了由上海市规划和国土资源管理局制订的《关于本市盘活存量工业用地的实施办法》(沪府办〔2016〕22号)和《关于加强本市工业用地出让管理的若干规定》(沪府办〔2016〕23号)。

作为上海市“土地新政”实施评估后修订的正式政策,两个办法充分融合了国土资源部和上海市政府最新土地管理政策要求和新政试点工作经验,向上打通了工业用地存量盘活与城市有机更新、科创中心建设的政策通道,向下厘清了存量盘活机制设计与具体实施细则的执行通道,形成了上海市工业用地存量更新的常态管理机制。

近年来,上海的城市发展逐渐进入资源环境紧约束的新常态,建设用地总量接近规划“天花板”,严守建设用地总量成为城市发展必须坚守的四条底线之一,新增建设用地空间已极为有限。

我国工业用地更新的政策法规演变摘要:工业用地更新投入大、周期长,整个过程中,权属是基础,产业是导向,制度是保障。

本文通过梳理我国政策法规演变历程,结合新时期工业用地更新存在的问题和经济社会发展趋势,提出现有政策法规存在的问题及优化途径。

关键词:工业用地更新;政策法规1、研究背景我国工业用地更新至今已经历了近二十年的实践和探索,与商业、住宅领域系统成熟的政策、法规体系及完善的市场化程度不同,工业用地无论是土地市场化程度还是政策法规的完善度方面都稍显滞后,制度框架直到近些年才基本形成。

随着我国市场化、法制化进程的加深以及工业用地更新进程的推进,不管从顶层设计的共性、地方政策的个性还是适应未来发展的弹性,现有制度都有很多值得细化和完善的地方。

2、政策法规演变(1)第一阶段(1986—2008)50-80年代计划经济时期,国有土地完全依靠行政手段通过无偿划拨的方式进行分配。

1986年《中华人民共和国土地管理法》的颁布标志着国有土地有偿使用制度的建立。

1990年《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定国有土地使用权可以“出让、转让、出租、抵押”,这一时期的土地制度特征,是变无偿、无限期、无流动的行政划拨用地为有偿、有限期、有流动性的出让用地。

当时工业用地更新方式大致有两种方式:一种是通过“正式更新”的方式,由政府对原划拨工业用地收储后再行转让,或通过地方政府和企业的协议出让方式,由企业补交土地出让金后转为经营性用地进行开发;另一种是企业“自主更新”方式,以企业为主体,通过对厂区进行出租、转让、改造、重建等方式形成居住、商业等功能。

但这两种方式存在不少漏洞,一是城乡土地二元制,集体土地无法像国有土地一样自由流转;二是城镇国有工业用地可以不通过公开途径就调整用地性质,生产性用地(工业仓储用地)和经营性用地(住宅和商业用地)之间的差价造成了巨大的寻租空到90年代末,为填补政策漏洞,各级政府逐步加强对国有工业土地“正式更新”的管控力度。

中心城区工业用地退出路径与机制——以上海为例*张盼盼摘要:工业用地作为城市建设用地的重要组成部分之一,是城市发展的重要空间资源。

随着上海城市功能的转型,中心城区工业用地逐步退出,或保留转向都市产业和创意产业,或整体拆除重建,不断改变着城市的空间结构。

在国内外相关研究的基础上,梳理了上海中心城区工业用地的退出路径,分析工业用地退出的保障机制、运作机制和动力机制。

关键词:工业用地;退出路径;机制1.引言上海市2014年印发的《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》中指出按照“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的基本要求发展城市建设,这就意味着上海已将3226平平方公里作为未来建设用地的终极目标,按此计算,上海到2020年的新增建设用地总量应控制在150平方公里以内①。

而上海要实现“四个中心”的发展目标,需要提升城市功能调整产业结构,需要对产业用地布局进行新的调整。

一方面中心城区需要腾出更多的空间发展金融业和现代服务业,另一方面曾经占据中心城区的老工业用地闲置低效利用,在“增量有限,存量低效”的情况下,寻求合理的工业用地退出路径和高效的退出机制成为解决城市空间资源问题的必然趋势和重要途径。

国内外学者在工业用地退出方面已取得了一些研究成果。

国外发达国家较早实现工业化,对工业用地退出方面的研究更为全面。

莱瑟姆(Latham)从物质空间层面研究了伯明翰布林德利地区的工业用地退出路径[1];哈德森(Hudson R)从社会、政治、经济层面研究分析了西欧老工业地区在过去30多年时间里经历的经济衰退、失业率上升、产生新的阶级、商会和政党等问题 [2]。

我国在工业用地退出方面的研究起步较晚,除了国外经验的介绍外,对工业用地的退出路径以及经济政策也做了一定的研究。

何丹比较分析了欧美国家工业用地退出过程中棕地治*教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(11JZD028)资助理与再开发的经验[3];李冬生以上海杨浦老工业区为例,主要研究了工业用地更新与调整问题,提出了使上海市杨浦区实现城市功能由“工业杨浦”向“知识杨浦”的转变[4];韩娇研究了深圳旧工业区改造中相关的土地政策问题,研究了旧工业区升级改造、功能置换和工贸混合利用中的土地政策问题[5]。

利益还原视角下上海中心城区工业用地更新研究——兼论工

业用地更新的规划博弈

范婉莹

【期刊名称】《规划师》

【年(卷),期】2018(034)001

【摘要】文章从利益还原的视角分析上海中心城区工业用地更新模式的演变,从“补交地价”到“土地收储”,再到现行的“补交地价+开发商贡献”,皆为应对不同发展环境的主动探索和持续创新;在此基础上,结合上海中心城区工业用地更新规划实践,从利益还原效率及社会共享两个层面解读当下工业用地更新的规划博弈,在控规层面,利益还原效率主要涉及功能业态和用地性质、容积率、建筑高度等要素,社会共享主要和公益性设施、公共绿地等公益贡献相关;另对比分析更新前后的规划成效,提出后续研究方向,旨在为同类更新规划提供借鉴,为相关政策完善提供反馈意见.

【总页数】6页(P42-47)

【作者】范婉莹

【作者单位】上海营邑城市规划设计股份有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】TU981

【相关文献】

1.利益还原视角下上海中心区工业用地更新研究——兼论工业用地更新的规划博弈[J], 范婉莹;

2.产权视角下上海中心城区历史街坊有机更新的策略研究 [J], 邱翔

3.土地产权视角下集体工业用地更新模式研究

——以广东省佛山市顺德区为例 [J], 龚亚男;刘玉亭

4.存量工业用地更新规划管理对策研究

——以杭州市为例 [J], 朱韵涵

5.场景理论视角下的广州市工业用地更新研究

——以文化创意产业园为例 [J], 王韬;朱一中;张倩茹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

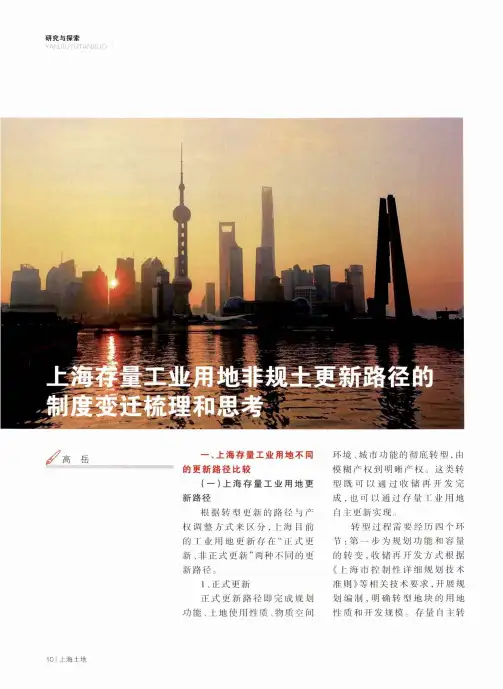

上海工业用地更新的制度变迁与经济学逻辑上海城市规划许多特大城市发展存量开发重要制度的变迁是政府与市场博弈的结果。

政府制定政策的出发点是考虑其长期收益与短期收益的平衡,工业用地的更新导向即是综合平衡长期的税收收益与短期的土地收益的结果。

而且政策对工业用地更新的空间形态也产生影响,通过对空间指标、自持比例、使用年限、土地管理等多方面的政策调整,工业园区的形态变迁先后经历了三代历程,从卖地到卖楼再到卖园。

以上海为例,解说上海工业用地更新的制度变迁,同时结合不同时期上海的工业园区建设,探讨制度变迁对园区空间形态的影响。

1上海工业用地更新的历程上海工业用地普遍存在着产出低、比例高、使用粗放等共性问题。

针对以上问题,上海从1998年以来就开始颁布各类工业用地更新的制度。

笔者将其划分为3个阶段:1.1 第一阶段(1998年—2002年):宽松的政策,鼓励中心城区的工业用地转型1999年编制完成的《上海市城市总体规划(1999—2020)》明确提出,市域产业布局分为3个层次:内环线内以发展第三产业为重点;内外环间以发展高科技、高增值、无污染的工业为重点;外环线以外以发展第一产业和第二产业为重点,提高集约化水平。

在当时的时代背景下,政府积极鼓励中心城区的工业用地更新,因此工业用地更新相对容易。

这一时期的工业用地更新从用地性质上来说,是将工业用地转变为了住宅、商业等经营性用地,实现了中心城区多数用地的再城市化改造。

从产权来说,是将原有模糊的产权明晰化了,原来大部分的工业用地是通过划拨得到的,通过用地更新,变成了明晰产权的经营性用地,获得了大量的土地增值收益。

但从收益对象来说,主要是原有产权的利益人以及开放商,带来了大量的国有资产的流失以及寻租现象,政府从中获得收益较少,当政府意识到这点时,随后就收紧了工业用地更新政策。

1.2 第二阶段(2002年—2005年):政策收紧之后的微调,中心城区非正式更新逐步增多在经历了第一阶段的更新,政府也意识到存在的问题,逐步收紧政策口径。

国家和上海均出台政策,禁止以协议方式出让经营性用地,严控在划拨用地上建设住宅。

但是一系列政策使得市场需求被压抑,政府也无法取得相应的税收。

部分企业希望通过将厂房改造为商务办公或商业服务用途来满足市场的需求,而这实际也属于工业用地更新的一种,称为“非正式更新”。

这种更新方式随后得到了政府的认可和鼓励,出台了多项鼓励政策。

可以说其在一定时间内,平衡了政府、企业、投资方等各利益相关方的权益。

但也应看到,这也是一种过渡性的政策,需要探索正式更新的合理路径。

1.3 第三阶段(2005年至今):探索正式更新的合理路径,逐步关注郊区工业用地的转型一直以来,上海工业用地正式更新都是以一种模糊的方式来进行管控,希望以此取得利益的平衡。

但随着产业转型的深入,这种限定宽泛的管理体系实际造成了市场五花八门的选择,对规划管理造成了困难。

因此,政府提出新增地类,配套土地管理政策,对工业用地分类管理进行从严管理。

然而,过严的管理方式对市场积极性的打压,使转型入口变窄。

因此政府为了鼓励工业用地转型,对政策不断进行微调,通过放宽准入、加强自有物业比例的控制、实行弹性年租制、加强监管等方式鼓励转型,但在鼓励转型的过程中,也要防止工业用地转型被滥用。

2更新制度变迁中政府与市场的博弈通过对上海市近年出台政策的整理,上海探索工业用地正式更新可分为4轮博弈。

2.1 第一轮博弈:放宽工业用地指标这期间,工业用地容积率逐步上调,底线从0.6提高到0.8,上限调至2.0,局部3.0,但高度仍然维持在24m以下。

因此部分工业用地在自持土地上增建办公楼,满足自身的研发办公需求。

当然,也出现了部分利用容积率增加,以厂房形式增建的、用于出租的办公楼宇。

这种现象的出现,客观上造成政府土地收益的流失,也造成了工业园区内部工业、办公、居住相互混杂、难以管理的尴尬局面,工业用地上建设的办公楼也对正常通过招拍挂建设的办公市场带来较大的冲击。

探索正式更新的制度变迁过程2.2 第二轮博弈:明确地类,缺少政策在经历了第一轮发展后,上海开始意识到,需要对工业用地里所承载的功能进行分类管理。

因此在2011年上海市出台了《上海市控制性详细规划技术准则》(沪府办[2011]51号发),准则里提出增加工业研发用地(M4)和科研设计用地(C65),希望对工业园区内的土地功能加以区分,避免土地收益流失。

工业研发用地(M4)指的是各类产品及其技术的研发、中试等设施用地,出让方式按工业用地出让;科研设计用地(C65)指的是科学研究、勘测设计、观察测试、科技信息、科技咨询等机构用地,出让方式按C类用地出让。

在相关土地操作细则未及时出台的情况下,这两类用地区分界线较为模糊,这种模糊也造成大部分工业用地更新更多地选择以操作更为简便、不用进行招拍挂的工业研发用地(M4)的形式进行出让开发,仍然没有解决工业、办公、居住混杂、政府土地收益流失的问题。

M4政策实施一段时间后逐渐消失,上海市政府还在进一步寻找更适合的政策与制度。

2.3 第三轮博弈:明确地类及出让政策,加强管理2013年上海推出《关于增设研发总部类用地相关工作的试点意见》(沪规土资地[2013]1023号),是在工业用地转型更新上迈出的重要一步。

首先,它统一了工业研发用地(M4)和研发总部用地(C65);其次,允许C65以定向供地的形式出让,避免了重新招拍挂的风险;同时,明确规定了C65的使用范围,在“104区块”内;再者,明确了开发指标,容积率最高可按不大于3.0控制,建筑高度最高按不大于60m控制;而且,它还明确了C65的土地出让价格与管理政策。

可以说,这是一份比较完善的工业用地转型更新的政策,从用地性质、使用范围、开发指标、土地出让等方面都提出了相应的操作规程。

但由于其要求除全资国有的开发主体必须全部自主持有经营,对开发主体要求较高,风险较大;而全资国有主体又由于其资金有限,无法承担全部开发任务,因此整体市场反应平淡。

2.4 第四轮博弈:顺应市场,政策微调在经历了政策收紧、市场反应平淡后,上海市进一步调整政策。

2014年上海推出《关于本市盘活存量工业用地的实施办法(试行)》(沪府办[2014]25号)。

办法针对存量工业用地调整,进一步提升指标;调整细化了土地出让政策,提高了研发总部类用地的地价;办法还提出土地全生命周期管理方式,引入退出制度;同时,还针对上一轮博弈中影响市场反应的自持比例要求进行了修正,对非重点地区降低了自持比例,鼓励全资国有开发主体以外的单位入场。

这一办法的出台,使工业用地更新转向正式更新路径又近了一步。

它首先确保在“104区块”、195区域”范围内工业用地更新后的产业属性,避免过量的办公用地对办公市场造成冲击。

但也应看到,上海市仍然在尝试工业用地向办公用地(C8)的彻底更新,而这种方式土地成本太高,市场反应冷淡。

反而经过调整后的更新政策正在逐步为市场所接受,成为工业用地更新的主要方式。

3工业用地更新的经济学解释工业用地更新,存在着工业用地向工业研发用地(M4)、商务办公用地(C8)、居住用地(R)、总部研发类用地(C65)更新的多种可能性。

政府更新的动力在于获得政府的综合收益,包括土地经济效益、社会效益和空间效益。

而政府的综合收益受经济学一般均衡理论的影响,并寻求某种均衡:一般而言,政府关注土地收益(即短期收益)和税收收益(即长期收益)的权衡。

为了简化政府收益模型,短期收益可以用土地出让的增值收益替代,而长期收益可以用政府的税收收益(或GDP)替代。

短期收益是一个向上的曲线,而长期收益是一个向下的曲线。

政府收紧是从M4转向了C8或R等用地,目的是期望获得更多的土地收益,但是由于交易成本过高,获得土地收益的产权利益人又无法达到,土地利益人没有用地更新的动力,于是非正式交易取代了政府收益。

短期收益与长期收益的均衡比较政府为了鼓励工业用地的转型与更新,于是把焦点又回到了C65上。

研发办公用地在容积率和地价上是介于C8和工业用地之间的强度和价值,是一种比较折中的方案,而更改为C65后,政府可以获得部分的土地收益,也可获得更多税收收益(相比于低效的工业用地),从而取得综合收益的最大化。

这就是当前政府鼓励工业用地更新为C65的经济学逻辑。

当然,如果政府当前财政紧张,可以鼓励更多的工业用地更新为R ,如果财政富裕,期望鼓励更多的企业入驻和吸引就业,政府可以鼓励更多的工业用地更新为M4。

上海工业用地更新政策的转变,即是在这一利益权衡之下进行的,从在工业用地上鼓励转型到明确地类、明确收益,经历了多次转变,其转变的经济学解释就是政府要取得综合收益的最大化,而不仅仅是获得短期收益。

4制度变迁与开发形态不同的制度决定了市场有不同的开发模式选择,而不同的开发模式会产生不同的空间形态,因此制度决定形态。

笔者结合制度变迁对上海的工业园区规划进行总结,总体上可以分为三代工业园区。

制度变迁与三代园区变迁三代园区开发模式变迁第一代工业园区:卖地模式——追求生产型空间,忽略开放空间容积率在0.6—1.5之间,高度在24m以下,这样的指标必然指向以卖地模式为主导的生产型空间;第一代园区空间布局模式第二代园区:卖楼模式——追求独立均好的办公空间逐步地放开容积率和限高要求,鼓励总部研发企业入园,此时的开发模式是以卖楼为主导的空间模式,然而这种“分栋出让”的政策也容易造成重视出让而忽视经营的问题,对园区整体的发展不利;第二代园区空间布局模式第三代园区:卖园模式——自持提升,注重经营,追求更高品质进一步放开容积率和限高,但对自持比例提出较高要求,开发主体更加注重园区整体环境的打造,因此此时的开发模式转变为以卖园租楼为主的空间模式。

杭州的阿里巴巴西溪园区,便是第三代园区的典型代表。

办公人员可以在园区内选择多样化的办公场所、休闲场所和交流场所,而这也是总部研发类企业所需要的办公空间。

阿里巴巴园区办公楼层功能示意图阿里巴巴园区底层功能示意图。