从百家争鸣到罢黜百家独尊儒术

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:1

百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”【高考目标定位】【基础知识梳理】一.“百家争鸣”(一)含义“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。

于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

(二)背景1.经济上,随着铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制逐步瓦解,奴隶制经济崩溃。

而封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

2.政治上,周王室衰微、诸侯士大夫崛起。

春秋战国时期是社会大变革时代,各种力量在争衡、较量。

对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象,加上新的统治阶级还未树立绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

3.阶级关系上,“士”在社会生活中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用;4.思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”。

私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

在社会上,一批以传播文化、发展学术为宗旨的社会力量被称为“诸子百家”(三)诸子百家1.概念:指在社会上形成的以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。

2.主要流派和代表:(四)历史地位和意义1.春秋战国时期的“百家争鸣”是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国传统文化体系的基础;2.在“百家争鸣”的过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点;3.儒家思想就是在“百家争鸣”中吸收、融合各家之长形成和发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想;4.“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和之后中国社会历史的发展起了巨大的推动作用。

“罢黜百家,独尊儒术”例题解析典例导析【例1】(2004年某某)汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”——《汉书·董仲舒传》董的对策()A.指出了汉武帝弱点B.违背了汉武帝初衷C.触犯了汉武帝忌讳D.迎合了汉武帝意愿点拨:董仲舒的回答实质上是提出了“罢黜百家,独尊儒术”的建议,而此时的儒家经过董仲舒的发展,提出了“大一统”和“天人感应”的思想,恰好迎合了汉武帝加强中央集权的需要。

答案:D【例2】从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了()①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡A.②④B.①②④C.①③D.①②③点拨:从“百家争鸣”到“独尊儒术”,儒家学说经历了曲折的发展过程。

秦始皇为巩固统一的中央集权的封建国家,加强思想控制,采取焚书坑儒政策,儒家学派遭到沉重打击。

西汉初期,儒家思想逐渐复苏;汉武帝为实现大一统局面,适应君主专制中央集权政治的需要,采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,儒家学说取得独尊的地位。

在这个发展过程中,无论是秦始皇的“坑儒”,还是汉武帝的“尊儒”,都是为了满足专制统治的需要而采取的思想文化方面的措施。

由此可知,D项是正确的答案。

④具有相当大的干扰性,实际上,汉武帝以后,儒家以外的各学派诸如道家、法家等都有一定发展,并非“消亡”。

答案:D【例3】经历战国、秦、汉初三个阶段,儒家思想到汉武帝以后逐渐成为封建社会的正统思想。

出现这种现象的根本原因是()A.它得到了广大人民的理解和拥护B.它与其他各家思想糅合渗透在一起C.适应了专制制度的时代需要D.它主X“仁政”“德政”“民贵君轻”点拨:本题考查通过历史现象认识本质的能力。

本题易错选D项。

儒家思想经过战国、秦、汉,汲取各家精华,顺应时代发展,已经形成“外儒内法”的完整体系,符合专制制度的需要,成为封建社会的统治思想。

答案:C思维启示【例1】1.思想文化的发展与时代要求有着紧密的联系。

第26讲从“百家争鸣”到“罢黜百家,独尊儒术”[考点清单] 1.春秋战国时期的百家争鸣。

2.汉代儒学成为正统思想。

一、“百家争鸣”局面的出现1.背景错误!2.概况道家学派的老子、庄子;儒家学派的孔子、孟子和荀子;墨家学派的墨子;法家学派的商鞅、韩非子;这些学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,形成了“百家争鸣”的局面。

3.意义“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

整体把握“百家争鸣”史论共识“百家争鸣”反映了当时社会激烈和复杂的政治斗争,主要是新兴地主阶级和没落奴隶主贵族之间的阶级斗争。

二、春秋战国时期的儒学1.孔子错误!知识图解孔子的思想体系2.孟子和荀子(1)历史地位:战国时期,孟子和荀子是儒家学派的两位重要代表人物。

(2)主张政治思想民本思想人性论孟子“仁政”“民贵君轻”“性本善”荀子“仁义”“王道”,以德服人“君舟民水”,强调用礼乐来规范人的行为“人之性恶”(3)影响:孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,使儒学体系更加完整。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

特别强调孟子的“民本”思想与现代我们提倡的“以人为本”的理念有着本质的区别。

孟子的思想对缓和阶级矛盾,维护统治的长治久安发挥了重要作用。

但是,孟子的“仁政”、“民本”思想并不是以维护人民利益为出发点,而是维护封建统治的一种策略。

三、道家和法家1.道家错误!2.法家法家学派的集大成者是战国末期的韩非子。

主张君主要以法治国,提出了系统的法治理论。

把君主的权力提高到极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

歌诀记忆诸子百家思想兼爱非攻贤被尚,爱人不分民与王。

民贵君轻仁主张,政在得民桀纣亡。

人定胜天荀思想,唯心哲学我老庄。

窃钩窃国不一样,改革集权法主张。

韩非思想放光芒,诸子文章各有长。

3.墨家墨家创始人是战国初期的墨子。

主张“兼爱”、宣扬“非攻”、提倡节俭、主张“尚贤”。

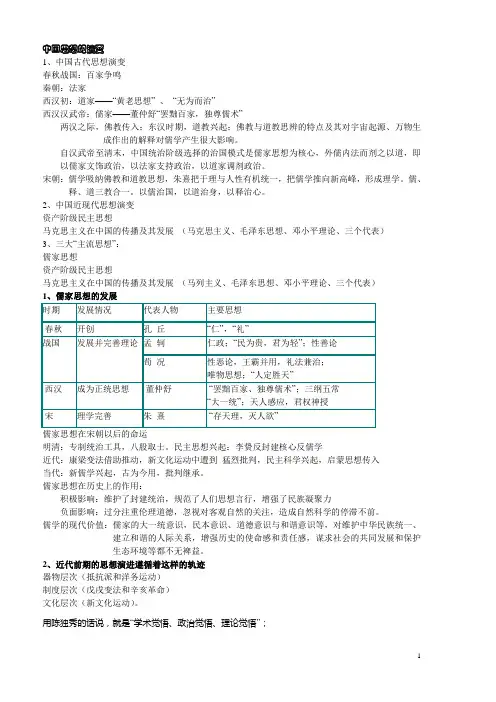

中国思想的演变1、中国古代思想演变春秋战国:百家争鸣秦朝:法家西汉初:道家——“黄老思想”、“无为而治”西汉汉武帝:儒家——董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”两汉之际,佛教传入;东汉时期,道教兴起;佛教与道教思辨的特点及其对宇宙起源、万物生成作出的解释对儒学产生很大影响。

自汉武帝至清末,中国统治阶级选择的治国模式是儒家思想为核心,外儒内法而剂之以道,即以儒家文饰政治,以法家支持政治,以道家调剂政治。

宋朝:儒学吸纳佛教和道教思想,朱熹把于理与人性有机统一,把儒学推向新高峰,形成理学。

儒、释、道三教合一。

以儒治国,以道治身,以释治心。

2、中国近现代思想演变资产阶级民主思想马克思主义在中国的传播及其发展(马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表)3、三大“主流思想”:儒家思想资产阶级民主思想马克思主义在中国的传播及其发展(马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表)儒家思想在宋朝以后的命运明清:专制统治工具,八股取士。

民主思想兴起:李贽反封建核心反儒学近代:康梁变法借助推动,新文化运动中遭到猛烈批判,民主科学兴起,启蒙思想传入当代:新儒学兴起,古为今用,批判继承。

儒家思想在历史上的作用:积极影响:维护了封建统治,规范了人们思想言行,增强了民族凝聚力负面影响:过分注重伦理道德,忽视对客观自然的关注,造成自然科学的停滞不前。

儒学的现代价值:儒家的大一统意识,民本意识、道德意识与和谐意识等,对维护中华民族统一、建立和谐的人际关系,增强历史的使命感和责任感,谋求社会的共同发展和保护生态环境等都不无裨益。

2、近代前期的思想演进遵循着这样的轨迹器物层次(抵抗派和洋务运动)制度层次(戊戌变法和辛亥革命)文化层次(新文化运动)。

用陈独秀的话说,就是“学术觉悟、政治觉悟、理论觉悟”;用梁启超的话说,就是“先从器物上感觉出,再从制度上感觉出”。

3、近代资产阶级民主思想(1)十九世纪末二十世纪初,资产阶级革命派宣传。

三民主义,民主革命思想日益传播。

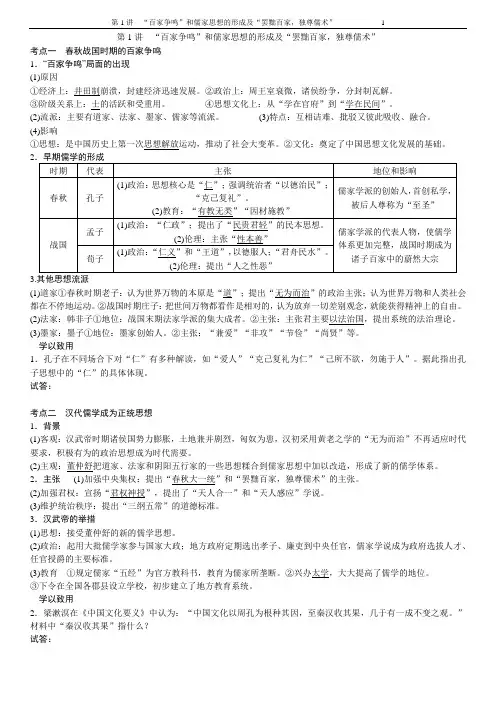

第1讲“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”考点一春秋战国时期的百家争鸣1.“百家争鸣”局面的出现(1)原因①经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

②政治上:周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解。

③阶级关系上:士的活跃和受重用。

④思想文化上:从“学在官府”到“学在民间”。

(2)流派:主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。

(3)特点:互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。

(4)影响①思想:是中国历史上第一次思想解放运动,推动了社会大变革。

②文化:奠定了中国思想文化发展的基础。

23.其他思想流派(1)道家①春秋时期老子:认为世界万物的本原是“道”;提出“无为而治”的政治主张;认为世界万物和人类社会都在不停地运动。

②战国时期庄子:把世间万物都看作是相对的,认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。

(2)法家:韩非子①地位:战国末期法家学派的集大成者。

②主张:主张君主要以法治国,提出系统的法治理论。

(3)墨家:墨子①地位:墨家创始人。

②主张:“兼爱”“非攻”“节俭”“尚贤”等。

学以致用1.孔子在不同场合下对“仁”有多种解读,如“爱人”“克己复礼为仁”“己所不欲,勿施于人”。

据此指出孔子思想中的“仁”的具体体现。

试答:__________________________________________________________________________________________________________________________考点二汉代儒学成为正统思想1.背景(1)客观:汉武帝时期诸侯国势力膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,汉初采用黄老之学的“无为而治”不再适应时代要求,积极有为的政治思想成为时代需要。

(2)主观:董仲舒把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中加以改造,形成了新的儒学体系。

2.主张(1)加强中央集权:提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

从“百家争鸣”到“独尊儒术”

从先秦时期到前汉是中国传统文化的奠基与成型期,这个时期中国文化的要素构成与本质特征基本成型。

中华民族拥有五千年的历史,中国文化的发展也经历了漫长的岁月。

春秋战国时期是一个充满战乱的动荡年代,由于诸侯割据、群雄并起,竟然造就了较为宽松的文化环境,使得思想文化领域出现了百家争鸣的盛况,不同学派的学术思想从不同的角度发展了传统文化,使得我国古代文化不仅跨越了南北的广大地域,而且内容更丰富、更多样化,显示出了华夏文化的多元性的特色。

作为中国历史上一位著名的专制帝王,汉武帝在思想文化界首开“罢黜百家,独尊儒术”之政策,确立了儒家思想的正统与主导地位,使得专制“大一统”的思想作为一种主流意识形态成为定型。

从春秋时期的百家争鸣到汉代董仲舒的“罢绌百家,独尊儒术”,儒家思想在中国思想界占据了重要位置,从孔子,到子思,再到孟子,儒家学派人才辈出,思想也日益成熟,成为统治中国文化界时间最长的思想流派。

从历史的发展、传统文化的演变来看秦汉是一个融合的时代。

从先秦至汉,完成了中原华夏多种文化的交融,形成了中华民族的文化,这个时期的显著特点是中国传统文化的基本要素和构架基本形成,她们之间此消彼长、融会贯通,造就了中国传统文化的总体特征。

单元概览时期春秋战国时期汉代宋、明时期明末清初主要表现春秋时期,孔子创立儒家学派。

战国时期孟子、荀子继承开展了儒家思想,与其他学派形成“百家争鸣〞的局面汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术〞,使儒家思想确立了在中国传统文化中的主流地位儒学吸收佛道思想,开展为“理学〞,更加理论化和思辨化,使儒学进入了一个崭新的阶段思想家批判开展儒家思想,使中国传统文化重新焕发生机主旨儒家思想是中国传统文化的代表,随着社会的不断开展,儒家思想也不断地吸收新内容,兼容并蓄,不断演变,并呈现出明显的时代特色第23讲从百家争鸣到独尊儒术考点1| “百家争鸣〞识记——主干梳理·知识自查一、老子和孔子的思想1.老子的学说(1)历史地位:春秋时期重要的思想家,道家学派创始人。

(2)思想①核心思想:“道〞是派生万物的根源。

②朴素的辩证法思想:一切事物都有对立面,对立的双方相互依存,相互转化。

③政治主张:“无为而治〞,反对严刑峻法。

2.孔子的思想(1)历史地位:孔子是儒家学派的创始人,伟大的教育家。

(2)思想①哲学思想的核心是“仁〞,倡导“己所不欲,勿施于人〞。

②强调统治者要“为政以德〞。

③崇尚周礼,提出“克己复礼为仁〞。

④兴办私学,主张“有教无类〞、“因材施教〞等。

[易误辨析]老子不是道教创始人老子是道家学派的创始人,而道教兴起于东汉,虽然与道家思想有着密切联系,但道家不等于道教,故老子不是道教的创始人。

二、百家争鸣1.原因(1)根本原因:春秋战国时期是社会大变革的时期。

(2)各派政治势力的斗争十分剧烈。

(3)代表各派政治势力的思想家,按照各自的利益和要求积极发表意见,提出治国济世的主张。

2.代表人物及主张(1)儒家①孟子:以“仁〞“义〞为核心,主张“性善论〞;提倡“仁政〞“保民〞,反对剥削和压迫。

②荀子:重民,提出“水那么载舟,水那么覆舟〞的思想;主张“性恶论〞,主张王霸并用,德治与法治相结合。

(2)道家:庄子。

中国古代文化史专题一:中国古代思想史专题一.中国传统文化主流思想的演变1.“百家争鸣”和儒家思想的形成(1)“百家争鸣”局面的出现:春秋战国时期,政治和经济大变动,导致教育和学术领域发生变化。

贵族垄断教育、学术的局面被打破,出现了私人讲学。

社会上形成一些以传播文化、发展学术学宗旨的学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

他们的代表人物有:道家学派的老子和庄子;儒家学派的孔子、孟子和荀子;墨家学派的墨子;法家学派的商鞅、韩非子等。

这些学派互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面;各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)孔子和早期儒学:春秋晚期,孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

他强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

他希望恢复西周的礼乐制度,“克已复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

孔子被后人尊称为“万世师表”和“至圣”。

战国时期,孟子和荀子是儒家的两位代表人物。

孟子主张“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在伦理观上主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性。

荀子主张以德服人,提出“君舟民水”的著名论断,强调人民群众的力量巨大。

荀子提出“性本恶”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

他具有唯物思想,认为自然有自己的规律,强调“天行有常”,同时又指出人道有为,主张“制天命而用之”,即掌握自然的变化规律而利用它,造福人类。

经过孟子、荀子的改造和发展,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)道家:春秋晚期的老子,是道家学派的创始人。

他认为世界万物的本原是“道”,强调一切要顺应自然,清静无为、知足寡欲。

中国传统文化主流思想的演变“百家争鸣”和儒家思想的形成“罢黜百家,独尊儒术”宋明理学明清之际活跃的儒家思想一.“百家争鸣”和儒家思想的形成(一)百家争鸣局面出现的原因根本原因:社会转型期,社会大动荡、大分裂、大发展、大变革。

经济原因:铁器牛耕的推广和使用,井田制走向瓦解,封建经济迅速发展。

政治原因:周王室衰微,诸侯士大夫崛起,分封制瓦解文化原因:私学出现,学在官府局面被打破。

认识:一定时期的思想文化是一定时期政治和经济发展的产物(二)主要流派及代表人物儒家孔子:创始人。

“至圣”(春秋时期)①核心思想“仁”②强调统治者“以德治民”,反对苛政和任意杀戮③主张“克己复礼”④教育:有教无类、因材施教孟子:亚圣(战国时期)①主张“仁政”②“民贵君轻”的民本思想③性善论荀子(战国时期)主张①统治者施政用“仁义”、“王道”,以德服人。

②“君舟民水论”③性恶论道家老子:创始人(春秋晚期)①认为世界万物的本原是“道”②政治主张:“无为而治”③认为世界万物和人类社会总在不停的运动,有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存,不断转化的。

——朴素的辩证法思想庄子(战国):继承和发展了老子的学说①把生死看成是相对的②认为放弃一切大小、生死、贵贱、荣辱等差别观念,就能获得精神上的自由法家韩非子:主张君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,提出了系统的法制理论。

(法家把君主权力提高到了极点,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势)墨家墨子:主张:兼爱、尚贤、非攻、节俭(代表了平民百姓的愿望,在当时影响很大)(三)百家争鸣局面出现的影响①形成了中国的传统文化体系②是中国历史上第一次思想解放运动③是中国学术文化、思想道德发展史上的一个重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

二.“罢黜百家,独尊儒术”(一)背景1.汉初,吸收道家“无为而治”的思想,采取与民休息的政策使得经济实力获得恢复和发展。

2.汉武帝时期诸侯国势力膨胀,汉初“无为而治”不再适应时代需求。

儒家思想产生对整个春秋战国而言,应该说是一个跟重要的额推动。

春秋战国时期是我们迄今为止看到的前无古人后无来者的黄金时期,儒家作为其中的大家,他的创造性的思维,更不用说后来成为主流的,在春秋战国时期是一门显学,所谓显学就是说儒家形成了独立的学派,而且从学术思想体系到宗师的传承关系都非常明显。

今天也要看看其他各家的发展。

道家的思想源自老子,春秋时期比孔子更早时期,从战国时期把老子的学说发扬光大的是庄子,战国后期到秦汉道家不是道家,他的思想不是主流。

近代鲁迅“中华文化的根底全在道家”,我们知道中华文化的主流全在儒家,那为什么鲁迅先生会这样说,且不管对于不对,这应该引起我们的重视。

老子,姓李,名耳。

少年事迹不详,中年在洛阳担任相当于国人图书馆长,可以接触大量的图书。

到他的晚年时期,看到周天子实力越来越衰微,对天下失望,骑一匹青牛往西,到函谷关(神话),函谷关守将喜,发现紫云,大圣贤将从东方而来,“紫气东来”,请求老子留下自己的学说,于是写《道德经》上下两篇,根据春秋战国流传下来的道家思想汇集而成,有可能不是老子亲手所写,反映的是老子的学术思想。

而后西出函谷关不知所踪,道教后来把老子说成是道教三位天尊的祖根。

传说老子一气化三清,所谓三清是指元始天尊、道德天尊、太上老君;也说奔新疆,经中亚至印度半岛,看见一孩童在树下冥思,看其有慧根于是点播,其为乔达摩悉达多《老子化胡记》。

老人在中国,地位很高,必修二可以看出,中国小农经济超级稳定,社会结构超级稳定,在千年不变的社会里,经验很重要,在现代社会里,十年一变,五年一变,如果还是倚老卖老的话,将是不行的,你们是早晨八九点的太阳,我、你的父母、爷爷等有一些经验是可以提供

人没了,书留下了了,有一种东西是相互混合而成的,比天地万物都早,我也不知道它叫什么,姑且勉强称之为道吧,先秦诸子,不大注意概念的解释,反正也不知道,较真也无用,“道生一……”用集合的概念推理道生万物,道生一,中国古代讲求二进制,道生一,一生二,二生三,改成2的1次方,2的2次方,2的3次方,无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八八六十卦,天地万物尽在其中。

当不给一个概念精准定义的时候,说什么都行,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,自然指导道,春天发芽、夏天开花、秋天结果这就是道,个子不知不觉中长高这就是道,渴了喝水饿了吃饭都是蕴含道的,道法自然,自然的一切东西都是不可以违背的,如果老子活在当今会对反季节和转基因的东西。

一切要从自然中来顺其自然,他会有可能倾向于否定人的努力,人不完全是自然的东西,人可以有一定发对自然有反作用力,这是人之所以为人的基础条件,如果我们非要回到自然的状态,茹毛饮血的时代,我们还要炒菜做什么,直接吃草不就可以了。

老子认为道法自然,自然已经替你安排好了一切,那么君主和人民就可以自自然然的去享受一切,对君主的期望中提到“太上,不知有之”,太上就是最好的君主,顶级的君主,老百姓都不知道他的存在,就像你知道自己在长个子吗?你可能看到自己一年长了十公分,这个变化的过程你知道吗?自然的规则往往让我们非常适应,非常投入,以至于不知有之,最好的君主就是提供最好的服务,以至于你不知道他的存在。

就能把所有的事情都做好,这种情况是值得憧憬的。

如果做不到太上的境界,应该做到什么?无为而治,这也是后世对道家学说批判最厉害的地方,无为被有些人理解为什么都不做,这就是一种消极的思想,其实老子也说“无为即无不为”,他所说的无为实际是不要故意去做什么,比如你非常尊敬、爱你的父母,每年过生日给他买个蛋糕,父母很高兴,这就是“有为”的做法,大家都期盼那一天因为他是如此的不同,按照道家的学说,每一天都是相同的,要么每天都买要么每天都不买,你该爱还是要爱的,只需要把爱倾注到每一天,不要用什么特殊的方式去表达,。