塑料电镀常见故障分析和处理

- 格式:docx

- 大小:11.28 KB

- 文档页数:5

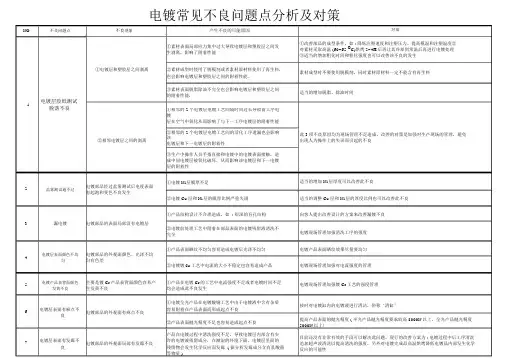

电镀常见不良问题点分析及对策NO.不良问题点不良现象产生不良的可能原因①素材表面局部应力集中过大导致电镀层和塑胶层之间发生剥离,影响了附着性能①电镀层和塑胶层之间剥离②素材成型时使用了脱模剂或者素材原材料使用了再生料.也会影响电镀层和塑胶层之间的附着性能.③素材表面脱脂除油不完全也会影响电镀层和塑胶层之间电镀层胶纸测试的附着性能.1脱落不良①相邻的 2个电镀层电镀工艺间隔时间过长导致前工序电镀层在空气中氧化从而影响了与下一工序电镀层的附着性能②相邻电镀层之间的剥离②相邻的 2个电镀层电镀工艺间的活化工序遗漏也会影响该电镀层和下一电镀层的附着性对策①改善部品的成型条件,如 : 降低注塑速度和注塑压力、提高模温和注塑温度②对素材采取高温 (60~65 O C)烘烤2~4H后再让其冷却到常温后再进行电镀处理③适当的增加粗化时间和粗化强度也可以改善该不良的发生素材成型时不要使用脱模剂,同时素材原材料一定不能含有再生料适当的增加脱脂、除油时间此3项不良原因均为现场管理不足造成,改善的对策是加强对生产现场的管理,避免出现人为操作上的失误而引起的不良2 3 4 5 6 7③生产中操作人员手指直接和电镀中的电镀表面接触,造成中间电镀层被氧化破坏,从而影响该电镀层和下一电镀层的附着性电镀部品经过盐雾测试后电度表面①电镀 Ni层膜厚不足盐雾测试通不过有起泡和变色不良发生②电镀 Cu层和Ni层的膜厚比例严重失调①产品结构设计不合理造成,如 : 很深的盲孔结构漏电镀电镀部品的表面局部没有电镀层②电镀前处理工艺中附着在部品表面的电镀残留液清洗不完全电镀部品的外观面颜色、光泽不均①产品表面晒纹不均匀容易造成电镀后光泽不均匀电镀层表面颜色不均匀匀有色差②电镀镀C u工艺中电流的大小不稳定也容易造成产品电镀产品表背面颜色主要是镀 Cr产品表背面颜色容易产①产品在电镀 Cr的工艺中电流强度不足或者电镀时间不足发黄不良生发黄不良均会造成此不良发生①电镀全光产品在电镀酸铜工艺中由于电镀液中含有杂质电镀层表面有麻点不电镀部品的外观面有麻点不良容易附着在产品表面而形成起点不良良②产品表面抛光精度不足也容易造成起点不良产品在电镀过程中清洗强度不足,导致电镀层内部含有少电镀层表面有发霉不电镀部品的外观面局部有发霉不良许的电镀液残留成分,在潮湿的环境下面,电镀层里面的良残留物会发生化学反应而发霉 ( 据分析发霉成分含有乳酸菌等物质 )适当的增加 Ni层厚度可以改善此不良适当的调整 Cu层和Ni层的厚度比例也可以改善此不良向客人提出改善设计的方案来改善漏镀不良电镀现场管理加强清洗工序的强度电镀产品表面晒纹效果尽量要均匀电镀现场管理加强对电流强度的管理电镀现场管理加强镀 Cr工艺的强度管理按时对电镀缸内的电镀液进行清洁,俗称‘清缸’提高产品表面的抛光精度 ( 半光产品抛光精度要求较高 8000N以上,全光产品抛光精度5000N以上)目前还没有非常有效的手段可以解决此问题,现行的改善方案为 : 电镀过程中后工序清洗追加超声波清洗以提高清洗的强度,另外对电镀完成品高温烘烤降低电镀品内部发生化学反应的可能性。

注塑电镀缺陷分析及处理注塑和电镀是常见的制造工艺,在工业生产中得到广泛应用。

然而,这两种工艺在生产过程中难免会出现一些缺陷,影响产品的质量和外观。

因此,分析和处理这些缺陷是非常重要的。

本文将介绍注塑和电镀的常见缺陷,并提供相应的处理方法。

首先,注塑缺陷是指在注塑成型过程中出现的不良现象。

常见的注塑缺陷包括短注、气泡、烧结、射出不良等。

首先,短注是指注塑料未完全填充模具导致产品表面出现空洞或断裂。

短注的原因可能是模具设计不合理,射出速度过快或过慢,温度控制不当等。

处理短注的方法包括调整模具结构,调整射出速度和温度控制。

其次,气泡是指注塑过程中被困在产品内部或表面产生的气体泡泡。

气泡的形成可能是由于塑料中的水分引起的,温度和压力不稳定导致的。

处理气泡的方法包括加热塑料颗粒,增加模具通气孔,调整注塑过程中的温度和压力。

再次,烧结是指注塑过程中塑料或添加剂热分解并产生焦炭,导致产品表面发黑或有异味。

烧结的原因可能是注塑温度过高,停滞时间过长,模具表面有杂质等。

处理烧结的方法包括降低注塑温度,缩短停滞时间,保持模具清洁。

最后,射出不良是指注塑过程中塑料未完全填充模具导致产品表面出现凹陷或不光滑。

射出不良的原因可能是模具设计不合理,射出速度过快或过慢,射嘴不正等。

处理射出不良的方法包括调整模具结构,调整射出速度和射嘴位置。

除了注塑缺陷,电镀缺陷也是制造过程中常见的问题。

常见的电镀缺陷包括气泡、孔洞、颜色不均匀和剥落等。

首先,气泡是指电镀过程中,被电解液困住的气体形成气泡。

气泡的形成可能是由于电解液中含有水分,电镀时间过长或温度不稳定。

处理气泡的方法包括预处理金属表面,控制电解液的成分和温度。

其次,孔洞是指电镀过程中金属表面出现小孔的问题。

孔洞的原因可能是金属表面存在杂质或油污,电镀液配比不当等。

处理孔洞的方法包括清洁金属表面,优化电镀液配比。

再次,颜色不均匀是指电镀后金属表面出现色差或斑点。

颜色不均匀的原因可能是电解液的浓度不一致,电镀时间不稳定或金属表面存在杂质。

塑料电镀过程中常出现的缺陷及原因分析01.镀层脱落镀层与塑料件之间或镀层之间的附着力不够。

一般是粗化不足或过度,铜层或镍层氧化引起的。

02.烧焦在镀件尾部和边缘一带产生了粗糙或其它不满意的镀层,颜色暗或灰黑。

一般因为电流过大造成的。

03.露黄没有镀上铬,露出淡黄色的镍层。

一般是镀铬电流偏低,或挂具导电不良引起。

04.白雾电镀件表面缺少光泽,呈现白雾状外观。

主要原因为镍层夹带杂质、污染,或被钝化形成。

05.起泡电镀层里有空气,镀层局部被氧化,或塑料件含有水份及杂质,一般以小面积形状出现。

06.镀层粗糙、毛刺电镀件表面粗糙,夹带颗粒状疵点,指甲能感觉到。

一般为固体杂质、粉尘、挂具上金属结瘤带入镀液中,沉积在镀层中形成。

07.漏镀塑料件局部没有镀上金属。

一般是粗化不足或过度,钯活化不充分,局部化学镍未镀上造成。

08.花斑镀层表面呈现的条纹状、圆环状或不规则、不平滑的花斑。

形成原因主要有:铜缸添加剂比例失调,整平性不足。

09.开裂由于镀镍有机杂质偏高使镀层脆性较大,或铬层厚度太厚引起。

10.麻点主要形成原因:①注塑件表面缺陷(麻点,油污/灰尘等污染);②溶液杂质较多,杂质净化不彻底;③厂房内粉尘及其它污染物;④清洗水杂质;⑤厂房内酸雾易腐蚀镀层产生麻点;⑥设备故障造成零件掉落,产品长时间浸泡于药水中,镀层溶解,生成杂质;⑦搅拌空气源有尘埃及其它污染物;⑧挂具结瘤溶解于溶液,挂具破胶不易清洗,污染药水等。

11.露底麻点镀件微小的漏镀部分,如针孔一样大小。

主要形成原因:挂具结瘤带入杂质而溶解在钯缸及化学镍溶液;厂房内铬酸雾、盐酸雾污染零件表面;粗化,钯缸,解胶,化学镍等前处理溶液杂质。

12.针孔主要是镀镍层表面张力偏高,湿润剂量偏低而在镀层表面形成微小的孔穴,但不露出塑料基体。

塑料电镀常见故障分析和处理【慧聪表面处理网】1.零件表面都镀不上铜层出现这类故障的原因,一般是敏化液或活化液失效引起,还有可能是化学镀铜液中pH值、温度、甲醛、硫酸铜含量太低或络合剂含量太高而引起。

对这类故障的处理,应先检查敏化液、活化液或胶体钯溶液是否正常。

用新配制的少量敏化和活化液(或胶体钯溶液),如果粗化过的塑料零件经新配制的敏伊和活化液处理后能够沉积上铜层,证明原来的敏化液或活化液已失效,应调整或更换这些溶液。

若粗化过的浅色塑料零件,经过原来的敏化和活化溶液处理后,零件表面能变为棕褐色,说明敏化液和活化液未失效,应检查化学镀铜液。

在检查化学镀铜液时,先检查溶液的pH值和温度,将溶液的pH值调至12左右,温度控制在30℃左右,再补充适量的甲醛后进行试镀,若零件上仍不能沉积上铜层,则应从化学镀铜液的颜色(颜色浅)或成分分析,判断镀液中硫酸铜含量是否偏低,如果含量偏低,应补充适量的硫酸铜主盐。

经过这样的分析和处理,可以消除零件镀不上铜的现象。

2.化学镀铜时。

零件表面局部镀不上铜层零件局部镀不上与完全镀不上是不同的,出现这种故障的原因是:零件表面局部镀不上可能是除油不彻底;粗化不良;敏化或活化时间不够;塑料零件本身有应力或化学镀铜液成分失调等。

零件除油不彻底造成的镀不上仅发生在少数零件和零件的局部位置上,不会所有的零件表面都有油,因此,出现这种故障的现象是少数的,可以采取良好的除油措施消除;若塑料本身有应力引起的镀不上通常出现在零件的相似的部位,可以采取将少量零件经热处理去应力后,再按常用的粗化、敏化、活化和化学镀铜进行检查排除这种故障;化学镀铜液成分失调通常表现为沉铜速度慢。

如果在化学沉铜时,塑料件表面在5rain之内开始沉铜,那就不是镀铜液成分失调的问题;若化学镀铜时,塑料件零件表面在15min以上还没有铜层,那就可能是化学镀铜液的pH值太低、温度低、甲醛含量低、硫酸铜含量低或络合剂含量太高的原因,可以采取分析溶液按比例进行调整消除这种故障。

ABS塑料电镀中出现的问题及解决方法近年来,塑料电镀已被广泛应用在塑料零件的装饰性电镀上。

ABS塑料是塑料电镀中应用最广的一种。

ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)的三元共聚物。

对电镀级ABS 塑料来说,丁二烯的含量对电镀影响很大,一般应控制在18%~23%。

丁二烯含量高,流动性好,易成型,与镀层附着力好。

由于ABS是非导体,所以电镀前必须附上导电层。

形成导电层要经过粗化、中和、敏化、活化、化学镀等几个步骤,比金属电镀复杂,在生产中容易出现问题。

我们从ABS塑料电镀的工艺出发,分析原因并找出了解决的办法。

2问题及解决方法2.1镀件易漂浮,与挂具接触的地方易被烧焦因为塑料的比重小,所以在溶液中易浮起。

灯罩外形就象一个小盘一样,内表面凹进去,边上有两个小孔,开始只用一根铜丝卡着两个小孔进行电镀。

由于电镀中气体的放出,灯罩易与铜丝脱离,加之铜丝也轻,不足以使灯罩浸入溶液里。

后来在铜丝上附上重物,解决了漂浮问题。

铜丝与灯罩的接触点被烧焦,并露出塑料,是因导电不良引起的。

为了解决工件漂浮与导电问题,我们设计了专门的夹具。

夹具有一定的重量,上灯罩后不再浮起,再用两个较宽的导电片卡在灯罩的孔上,使各处电流均匀,接触点就不会烧焦了。

2.2灯罩化学镀铜时出现气泡,电镀后气泡变大,并可以揭起塑料电镀的工艺流程为:除油→水洗→粗化→水洗→敏化→自来水洗→去离子水洗→活化→水洗→化学镀铜→水洗→电镀→水洗→干燥。

由以上可知,化学镀铜前的任何步骤出现问题都会导致鼓泡。

引起结合力不好的原因有很多,经常易出现问题的是除油过程和粗化过程。

除油不彻底,会引起掉皮、脱落。

灯罩采用的是化学除油(塑料件不适宜用有机溶剂除油),操作时,温度升高到65~70℃,不断地抖动工件,直到水洗后不挂水珠为止。

粗化是ABS塑料电镀中很重要的过程。

粗化不足,结合力下降;粗化过度,又会使孔变大变形,结合力也会降低。

由于敏化液中二价锡极不稳定,所以敏化液易失效,如不调整,会导致活化失败。

塑料电镀件常出现的产品开裂问题塑料电镀件常出现的产品开裂问题问题描述:产品在经冷热循环后出现表面裂痕或开裂(严重的素材基体断裂的现象)代表产品:现代534面板原因分析及对策:a) 素材应力过大:注塑压力的大小,注塑温度的高低,保压时间的长短,注塑口的大小都是直接造成素材的成型不良原因,使素材整个的应力变大或局部的应力出现不平衡,这样素材在经过电镀后由于应力膨胀系数的差别而出现开裂的现象。

通常在去除素材的应力的办法,使用烘烤的办法来释放素材的应力温度使用载65-75度,PC/ABS 的烘烤的温度可适当的提高,控制在75-90度之间热处理的时间在4-24小时不等。

还有一种方法,就是使用丙酮来去除应力,要求是:丙酮:水=1:4的比例,去除应力的时间为浸泡5分钟。

但是要注意药品的挥发。

b) 镀层应力过大:电镀槽液有机杂质过多,使镀层出现应力过大,而造成开裂的现象,主要是,半光亮镍,然后是光亮镍,再就是铜镀液由于有机物的污染使得铜层变脆而容易出现开裂。

a) 合理的制定保养周期,要求镍槽2-3个月大处理一次,在生产的过程中,过滤机增加活性炭芯,要求按照正当的更换频率来进行使用,在连续生产时,一般的情况下尽量不要更换棉芯或碳芯,以减少麻点和针孔的出现,定期在停线时使用小电流的密度进行电解一般要求在0.1-0.3的电流密度,主要是清除镍槽里的金属杂汁特别是铜,再一个就是分解出来的过多的有机物。

b) 在光量剂的使用上要熟练掌握每种光剂的使用方法,它的组成成分,对产品膜厚各有什么影响,一般要求半光镍稍微有点亮度即可,辅光剂过多的话镀层的内应力会加大,全光亮镍的主光剂也不能含量太高以免镀层的内应力过大。

c) 镍槽的光籍一般有一次光亮剂(初级)、二次光亮剂、辅光剂和湿润剂四种。

c) 镀层的厚度分布不合理:一般要求CU : NI = 2-1.5 :1 ,也就是一般的情况是不允许CU的膜厚比NI小的这种现象发生,还有,Cr层厚度要求一般控制在0.15-0.6之间为宜,厚度过大容易使镀层出现开裂,再一个容易使装饰铬的微孔数变少,将表面的微孔颗粒给遮盖了。

塑胶电镀不良分析及改善对策(五)

现代电镀网4月29日讯:

常见塑胶电镀不良(五):毛刺/烧焦

一、产生不良的可能原因:

1、挂具不良;

2、电流密度偏大;

3、上挂方式不正确;

4、生产安排不合理;

5、素材设计缺陷。

二、改善对策及处理方案:

1、挂具不良:

a、挂具未清洗干净;

改善对策:按照规定进行彻底清理,特别是铬层要退镀干净。

b、挂具有破损(破损处累计颗粒);

改善对策:上挂前检查挂具是否破损?对于破损的挂具挑选出来返工处理。

c、挂具未上满,挂钩掉镀层造成;

改善对策:用报废产品或水口料补满挂具

2、电流密度过大:

改善对策:调整电流密度。

3、上挂方式不正确:

a、未按照正确的上挂方式上挂;

改善对策:严格按照作业指导书进行上挂,定期培训员工。

b、挂具弹力太小,造成产品掉落;

改善对策:严格按照作业指导书进行上挂,定期培训员工。

4、生产安排不合理:

a、对于大小差异偏大的产品不能同时安排生产;

b、对于易烧焦的产品要安排专项生产。

5、素材设计缺陷:

a、设计专用的挂具或象形阳极,弥补设计的缺陷;

b、对于尖角的产品,要设计辅助的水口,予以分散电流。

ABS塑料电镀的常见故障ABS塑料电镀想要获得完美的镀层,就得从模具的设计、制造和ABS塑料的选用、注塑成型等一系列因素上用功夫。

这里主要是从化学镀和电镀的角度给出常见故障的排除方法。

①化学镀层沉积不全。

有规律的固定部位沉积不全是内应力集中的表现。

制品应该进行去应力处理。

无规律、随机地出现沉积不全,第一要从粗化找原因,再可能是活化不够,最后是化学镀效率下降,针对找出的原因给予纠正。

_②电镀层连同化学镀层起皮。

粗化不足,常可见化学镀层光亮,局部固定部位起皮,则属于内应力集中点。

应加强粗化和去应力。

③镀层之间起皮。

光亮镀层、特别是光亮镀镍内应力大,有可能光亮剂失调。

也可能是镀镍pH太高或者中间镀层氧化或钝化引起表面镀层结合不良。

调整镀液和注意加强中间镀层的工序问活化。

经常更换活化液。

镀铬时制件在镀槽内稍稍停留预热后再通电电镀。

④制件局部发生镀层溶解。

挂具导电不良,发生“双极”现象,使局部成为阳极而溶解。

注意挂具与制件要有两个以上接点,并且一定要保证接触良好。

⑤ABS镀层上有毛刺、麻点。

镀液不干净引起的物理杂质在表面沉积,也可能是铜粉影响和镀镍阳极泥影响。

对镀液要定期过滤。

阳极一律要采用阳极袋加以保护。

生产过程中不打捞掉件或从底部搅动镀液。

平时不用镀液时要加盖。

G;^}, %< 出现麻点多半是光亮镀镍的pH值偏低,使析氢加剧,还有表面活性剂不足。

调整镀液pH值到正常范围,添加表面活性剂如十二烷基硫酸钠等来减少氢的吸附。

⑥镀后制件发生变形。

在ABS塑料电镀完成后,有时会发现有些制品有变形,影响装配或使用。

比如外框、罩壳、铭牌、有配合的构件等,如果发生变形,就会无,法安装使用。

产生这种质量问题的原因有三类。

一类是设计本身就不合理,存在设计缺陷。

另一类是挂具设计不合理。

还有就是工艺控制不严格和操作不当。

模具设计要充分注意制品厚度和收缩率的关系,并考虑强度要求。

在过薄的地方要有加强筋,还要有抵消应力的应变筋。

一文解读塑料电镀工艺流程及电镀过程中常见故障!

塑料电镀是随着塑料的广泛应用发展起来的一种电镀工艺。

它不仅能节省大量的金属材料,减少繁杂的加工工序,减轻设备重量,还能有效地改善塑件的外观及电、热等性能,提高其表面机械强度等。

因此在电子工业、国防科研、家用电器乃至日用品上获得了日益广泛的应用。

塑料电镀工艺流程

三种塑料电镀工艺流程对比:

塑料电镀常见故障分析

“

1、塑料表面有皱纹、有接缝、鼓泡

注塑模具不光洁;注塑条件不当;塑料含水份。

“

2、粗化后表面亲水性差

塑料表面被脱膜剂和矿物油污染;粗化不足,如温度低,时间短;粗化时没有翻动工件;塑料牌号不对、回料太多。

“

3、粗化后塑料表面有黄色疏松层

粗化过度,例如温度高时间长;粗化中硫酸浓度过高,退镀时过腐蚀或多次退镀。

“

4、化学镀时局部有镀层或沉积很慢

粗化液清洗不彻底;解胶溶液太稀或温度低;化学镀中主盐和还原剂含量低或稳定剂含量高。

“

5、某固定部位无镀层

该部位有应力;粗化不足或无翻动;该部位清洗时不宜清诜彻底。

“

6、镶层起泡或结台力差,露塑

粗化不足或粗化后清洗不佳;塑料本身有应力或回料太多,牌号不对;工件表面脏污未除净;零件翻动不够,凸部清洗过度;有气体附在工件表面。

“

7、表面粗糙或有细麻砂

模具光洁度不够;粗化过度;化学镀液中悬浮物过多。

“

8、产品变形

操作温度过高;塑料太薄;挂具触点弹性太大;烘温过高。

“

9、化学镀后表面有粉状物

化学镀反应过快;络合剂、稳定剂不足。

塑料电镀多种问题解决措施塑料电镀,国际上在20世纪50年代已形成规模生产,我国在60~80年代也实现了工业化,当时主要用于纽扣、带扣等小产品,要求镀层不脱皮、表面象金属一样即可。

时代在发展,塑料电镀的应用也在不断扩大,由原来的小件、少量的应用发展到大件、大量的使用,从装饰性用途到功能和工程性用途等,因此对镀层质量的要求也越来越高。

一、塑料电镀问题(1)外观质量。

塑料电镀外观要求比金属制品电镀面更光洁,光亮度一般都能达到,但其程度上就有一定差别。

通常认为,较好外观亮发“乌黑”,光亮度视觉感很“厚实”。

这种宏观感觉由表面微观状态所决定,也就说微观表面必须非常平整。

镀层绝对不能有雾状存,极轻微雾状,强光下或正视时发现不了,要特定角度光线下才能发现,因此易被忽视。

至于露塑、脱皮、毛刺、麻点深镀差等缺陷,电镀绝对不允许存。

某些次要考核部位及反面等各部位都要有镀层包覆,且色泽鲜亮,不能发黑、露塑及有夹具拉毛印。

(2)内质量汽车、摩托车零件或更高档零件电镀,技术规格上都有一定要求:如镀层结合力,耐铜盐乙酸腐蚀试验,热循环试验以及实地使用考验等,需装配镀件还要有一定程度耐变形要求。

二、解决措施(1)镀前毛坯质量要良好不合格毛坯镀不好,塑料毛坯比金属毛坯还要难以检查。

镀好后会有“麻点”或“星点”。

因此,要重视镀前毛坯质量。

首先要了解客户产品来源,否镀过,特别注件,不第一批压注,以便确定毛坯质量。

对不良毛坯,必须经过布轮抛光,使之达到镀前要求。

目前,国内电镀质量水平较好厂家,就采用这种措施,其成品合格率一般可达到90%以上。

当然,毛坯不经抛光也能镀出良好产品,全套注塑毛坯表面非常光洁,注模表面光亮如镜,塑料件注出后应各个分装,决不能碰撞。

(2)前处理金属化镀件不要碰撞前处理各道工序镀件不能碰撞,尤其70℃左右浸蚀粗化工序,ABS塑料软化增加,硬度降低,如果碰撞很容易擦花,镀后必有印点。

若高要求镀件,尤其比较大或平面较光镀件,绝对不允许随便放入浸蚀液,浸蚀后用网取出清洗,要求将产品装上夹具浸蚀,直至化学铜或化学镍。

电镀不良之原因分析及防范措施电镀不良是指电镀工艺过程中出现不符合要求的现象和问题,造成电镀层质量不达标的情况。

电镀不良的原因可以从多个方面进行分析,并采取相应的防范措施来提高电镀质量。

一、原料不合格电镀不良的一个主要原因是使用不合格的原料。

例如,如果使用了含有杂质、过高硬度、粒径不一致或含有过多镍离子等问题的电镀液,则会导致电镀层质量不良。

为避免这种情况的发生,应对电镀液进行严格的检验和筛选工作,确保原料的质量。

二、电镀工艺参数不合理不合理的电镀工艺参数也是电镀不良的一个原因。

比如,电镀液的温度、酸碱度、电流密度等参数都会对电镀质量产生影响。

温度过高或过低、酸碱度不合适、电流密度过大或过小等都可能导致电镀层出现问题。

因此,要根据实际情况调整电镀工艺参数,并严格控制每个参数的范围,确保电镀层质量稳定。

三、电镀设备质量不过关电镀设备的质量也会对电镀层质量产生影响。

例如,电解槽的设计和制造质量、电源的稳定性以及电极材料的选择等都会直接影响电镀质量。

因此,在选购设备时,要选择性能稳定、品质可靠的设备,并保证设备的维护和保养,提高设备的使用寿命和稳定性。

四、工艺操作不当不正确的工艺操作也是电镀不良的一个常见原因。

例如,电镀工艺操作的速度太快或太慢,工件的浸泡时间控制不准确等都可能导致电镀层质量不良。

因此,操作人员在进行电镀工艺操作时要严格按照程序进行,并且进行必要的培训和技术指导,提高工艺操作的准确性和稳定性。

综上所述,电镀不良的原因可以从原料、工艺参数、设备质量和工艺操作等多个方面进行分析。

为了防范电镀不良的发生,可以采取以下措施:1.选用优质的原料,并进行严格检验和筛选;2.根据实际情况调整电镀工艺参数,并进行严格的控制;3.选购品质可靠的设备,并保证设备的维护和保养;4.进行工艺操作前进行必要的培训和技术指导,确保操作的准确性和稳定性;5.建立完善的质量控制体系,对电镀过程进行监控和检测,及时处理不良产品;6.加强与供应商的合作,建立长期稳定的合作关系,确保原料和设备质量的稳定性。

塑胶电镀不良分析及改善对策(七)

现代电镀网4月29日讯:

常见塑胶电镀不良(七):起泡

一、产生不良的可能原因:

1、镀层与镀层之间的起泡(特点:可以推动起泡的位置,用刀划开可见镀层);

a、挂具导电不良;

b、电镀过程中:中途断电或带电下槽时出现异常;

c、镍缸双极性;

d、镀层钝化;

e、水洗槽油污/有机物污染。

2、镀层与素材之间的起泡(特点:用刀划开可见素材);

a、素材料花(划开后可见素材发白、凸起):

b、注塑内应力太大(划开后可见素材发白);

c、素材表面油污(脱模剂之类,划开后可见素材发亮);

d、返镀素材在空气中停留过久,被污染(划开后可见素材发亮,严重的会见水印)。

二、改善对策及处理方案:

1、镀层与镀层之间的起泡(属于“脱皮”):

改善对策:

塑胶电镀不良分析及改善对策(六)

2、镀层与素材之间的起泡:

a、素材料花(划开后可见素材发白、凸起):

改善对策:增加烤料时间,一定要烘烤80℃,2小时以上才能安排啤机。

b、注塑内应力太大(划开后可见素材发白);

改善对策:

对塑胶产品内应力影响较大的加工条件

c、素材表面油污(脱模剂之类,划开后可见素材发亮);

d、返镀素材在空气中停留过久,被污染(划开后可见素材发亮,严重的会见水印)。

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟ABS塑料电镀中出现的问题及解决方法1前言近年来,塑料电镀已被广泛应用在塑料零件的装饰性电镀上。

ABS塑料是塑料电镀中应用最广的一种。

ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)的三元共聚物。

对电镀级ABS塑料来说,丁二烯的含量对电镀影响很大,一般应控制在18%~23%。

丁二烯含量高,流动性好,易成型,与镀层附着力好。

由于ABS是非导体,所以电镀前必须附上导电层。

形成导电层要经过粗化、中和、敏化、活化、化学镀等几个步骤,比金属电镀复杂,在生产中容易出现问题。

我们从ABS塑料电镀的工艺出发,分析原因并找出了解决的办法。

2问题及解决方法2.1镀件易漂浮,与挂具接触的地方易被烧焦因为塑料的比重小,所以在溶液中易浮起。

灯罩外形就象一个小盘一样,内表面凹进去,边上有两个小孔,开始只用一根铜丝卡着两个小孔进行电镀。

由于电镀中气体的放出,灯罩易与铜丝脱离,加之铜丝也轻,不足以使灯罩浸入溶液里。

后来在铜丝上附上重物,解决了漂浮问题。

铜丝与灯罩的接触点被烧焦,并露出塑料,是因导电不良引起的。

为了解决工件漂浮与导电问题,我们设计了专门的夹具。

夹具有一定的重量,上灯罩后不再浮起,再用两个较宽的导电片卡在灯罩的孔上,使各处电流均匀,接触点就不会烧焦了。

2.2灯罩化学镀铜时出现气泡,电镀后气泡变大,并可以揭起塑料电镀的工艺流程为:除油→水洗→粗化→水洗→敏化→自来水洗→去离子水洗→活化→水洗→化学镀铜→水洗→电镀→水洗→干燥。

由以上可知,化学镀铜前的任何步骤出现问题都会导致鼓泡。

引起结合力不好的原因有很多,经专注下一代成长,为了孩子。

电镀处理中的电镀故障分析与排除随着工业化程度的逐步提高,电镀处理如今已经变得越来越常见。

电镀处理技术在现代工业生产中拥有着广泛的应用,尤其是在电子、汽车、航空等领域中都有着广泛的运用。

电镀处理能够使金属表面具备防腐、耐磨、美化、导电、抗氧化、增加光泽等功能,因此也成为了现代工业中不可缺少的一环。

而在电镀处理中,难免会遇到各种电镀故障,如何准确地判断故障原因,排除故障,是我们在电镀处理过程中需要面临的问题。

本文将从电镀故障产生的原因和种类、电镀故障的分析方法和处理措施等几个方面来展开阐述。

一、电镀故障的产生原因和种类1. 电镀异质金属在电镀处理过程中,电镀池中的异质金属是产生电镀故障的主要原因之一。

异质金属能够进入电镀池中并污染电极板,导致电极板出现气孔、颗粒等缺陷。

同时,由于异质金属的存在,电极板表面的颜色和光泽也会受到影响。

2. 电流不稳定电流不稳定也会导致电镀故障的发生。

而电流不稳定的原因主要包括电源电压、电源输出电流、电极板与电源之间的接触等。

3. 水和空气的污染在电镀池中,水和空气中的污染物也会污染电极板,并导致电镀故障的发生。

这些污染物包括微生物、异物、有机物等。

这些污染物能够附着在电极板上,污染表面,导致表面出现不均匀的颜色、凹凸不平等问题。

二、电镀故障的分析方法1. 观察外观观察电极板表面的外观可以获得很多线索。

通常情况下,电极板出现的问题,如颜色、水泡、气孔等,都能够通过观察表面得到反应。

通过观察外观,我们可以初步判断故障出现的位置以及与何种因素有关。

2. 检测电流稳定性在电镀处理过程中,电流的稳定性是至关重要的。

检测电流的稳定性可以通过对电源电压和电源负载电流的波动进行分析。

如果电压和电流波动较大,说明电流不稳定,那么就需要对电源进行维护或更换。

3. 化学分析在一些特殊情况下,我们需要进行化学分析来检测电镀故障的原因。

这种方法主要适用于难以通过外观观察或电容法检测得到的故障原因。

塑料电镀常见故障及原因塑料电镀是一种常见的表面处理技术,通过在塑料表面上镀上一层金属膜,可以提升塑料制品的外观质感、耐久性和导电性。

然而,在塑料电镀过程中,常常会出现一些故障,下面将对这些常见故障及其原因进行详细解析。

1. 剥离剥离是指电镀层与塑料基材之间的附着力不够,导致电镀层脱落。

其常见原因包括:(1) 表面处理不当:塑料表面没有进行足够的清洗和打磨,或者存在油污、氧化物等污染物,导致电镀层无法与塑料表面牢固结合。

(2) 基材选择不当:某些塑料材料的化学性质不利于电镀,如聚乙烯、聚丙烯等低表面能材料,容易出现剥离问题。

(3) 电镀层厚度不均匀:电镀参数设置不当或设备运行不稳定,导致电镀层的厚度在不同部位存在差异,附着力不够。

2. 气泡气泡是指电镀过程中形成的气体聚集在电镀层下方,产生空腔。

常见原因包括:(1) 表面处理不充分:塑料表面存在污垢或涂料残留,导致电镀液无法均匀地附着在塑料表面,产生气泡。

(2) 电解液中存在气体:电解液中含有过多的气体,例如空气、氢气等,会随着电流进入电镀层,形成气泡。

(3) 电解池搅拌不充分:电解池中的电镀液搅拌不够充分,导致电镀液中气体不能有效地从液体中排出,从而形成气泡。

3. 水痕水痕是指电镀层表面形成的薄薄的水纹或水斑,影响电镀层的外观。

常见原因包括:(1) 表面处理不当:塑料表面有水份残留或水痕,如未干透的水滴或水蒸气,会被电镀液固化在电镀层内或表面。

(2) 电解液有水分:电解液中存在水分,很容易在电镀过程中留下水痕。

(3) 电解液浓度不稳定:电解液中的成分或浓度发生变化,导致水痕的形成。

4. 晕渍晕渍是指电镀层周围出现的色差或污渍,使电镀件的外观质量下降。

常见原因包括:(1) 电镀液浓度不均匀:电镀液中的成分浓度不均匀,导致电镀层颜色不一致。

(2) 电镀液含有杂质:电镀液中含有金属杂质、氧化物等,会在电镀过程中堆积在电镀层周围形成污渍。

(3) 电流分布不均匀:电流分布不均匀会导致电镀液在电镀件表面沉积不均匀,形成晕渍。

塑料电镀常见故障分析和处理【慧聪表面处理网】1.零件表面都镀不上铜层出现这类故障的原因,一般是敏化液或活化液失效引起,还有可能是化学镀铜液中pH值、温度、甲醛、硫酸铜含量太低或络合剂含量太高而引起。

对这类故障的处理,应先检查敏化液、活化液或胶体钯溶液是否正常。

用新配制的少量敏化和活化液(或胶体钯溶液),如果粗化过的塑料零件经新配制的敏伊和活化液处理后能够沉积上铜层,证明原来的敏化液或活化液已失效,应调整或更换这些溶液。

若粗化过的浅色塑料零件,经过原来的敏化和活化溶液处理后,零件表面能变为棕褐色,说明敏化液和活化液未失效,应检查化学镀铜液。

在检查化学镀铜液时,先检查溶液的pH值和温度,将溶液的pH值调至12左右,温度控制在30℃左右,再补充适量的甲醛后进行试镀,若零件上仍不能沉积上铜层,则应从化学镀铜液的颜色(颜色浅)或成分分析,判断镀液中硫酸铜含量是否偏低,如果含量偏低,应补充适量的硫酸铜主盐。

经过这样的分析和处理,可以消除零件镀不上铜的现象。

2.化学镀铜时。

零件表面局部镀不上铜层零件局部镀不上与完全镀不上是不同的,出现这种故障的原因是:零件表面局部镀不上可能是除油不彻底;粗化不良;敏化或活化时间不够;塑料零件本身有应力或化学镀铜液成分失调等。

零件除油不彻底造成的镀不上仅发生在少数零件和零件的局部位置上,不会所有的零件表面都有油,因此,出现这种故障的现象是少数的,可以采取良好的除油措施消除;若塑料本身有应力引起的镀不上通常出现在零件的相似的部位,可以采取将少量零件经热处理去应力后,再按常用的粗化、敏化、活化和化学镀铜进行检查排除这种故障;化学镀铜液成分失调通常表现为沉铜速度慢。

如果在化学沉铜时,塑料件表面在5rain之内开始沉铜,那就不是镀铜液成分失调的问题;若化学镀铜时,塑料件零件表面在15min以上还没有铜层,那就可能是化学镀铜液的pH值太低、温度低、甲醛含量低、硫酸铜含量低或络合剂含量太高的原因,可以采取分析溶液按比例进行调整消除这种故障。

另外,粗化溶液中铬酸含量不足,粗化温度过低或时间太短也会出现粗化不良,导致零件局部表面镀不上铜。

不同的塑料需要采用不同的粗化温度和时间,大多数国产的ABS塑料,粗化温度只需在60℃~65℃,时间为20min~30min就可以了,粗化温度再高,容易造成粗化过度,使塑料零件变形。

但日本的电镀级ABS塑料,用60℃~65℃温度就显得有点太低,容易造成零件粗化不良,一般以70℃~75℃粗化为好。

当然还要看零件是否变形,若容易变形的零件,粗化温度就应低一些,时间长一些。

对于一些不易变形的零件,粗化温度可以高一些,时间短一些为好。

有的厂在粗化时温度控制在82℃~85℃,而时间缩短为2min~5min,这样粗化的零件,化学镀铜后在电镀光亮铜时就亮得快,光亮度也好。

因此,在粗化时,应根据不同的塑料材料,掌握好粗化溶液的温度和时间,以防止出现粗化不良造成的电镀故障。

某厂在塑料标牌电镀过程中,配套厂送来的塑料零件不是正规的注塑件,而是在注塑板上经过机械加工成形、表面抛光的零件,采用常规的注塑零件电镀工艺进行电镀。

结果发现该零件在粗化前外表都很正常,但一经化学粗化工序,零件表面就出现几处发黄的斑区,化学镀铜时该区的镀层就发黑,电镀后出现漏镀故障。

尽管多次调整化学粗化工艺,延长消除内应力的热处理时间,加强化学还原工序,但收效甚微。

经对塑料毛坯件制作工艺进行调查,了解到制作毛坯的ABS注塑板,因注塑机料膛清理不尽,注塑板上有少量黑色料的夹杂物。

虽经机械加工和抛光,零件表面见不到缺陷了,但在粗化过程中由于该区内应力较大,很容易粗化过度,形成微细裂纹或疏松。

这样就在活化工序中除了发生反应还有一部分未反应的溶液渗透在裂纹中,虽经水洗、甲醛还原也不能完全清除。

以至使化学镀铜不能按正常反应过程进行,并且在该区形成黑色不导电的Cu20层,造成局部漏镀现象的发生。

后经该厂改用化学镀镍工艺进行塑料零件的金属化,就避免了上述故障的出现。

这是因化学镀镍液中还原剂(次亚磷酸钠)的还原能力远远大于化学镀铜溶液中的甲醛,从而消除了这种故障。

还有,敏化和活化的时间不够,往往也会出现塑料零件局部镀不上铜的现象,有时经一次敏化和活化的塑料零件,在局部没有形成起活化的银原子,这样就会出现局部镀不上铜的现象。

为了消除这类故障,可以在第一次敏化和活化后,水洗后再重复进行第二次敏化和活化处理,甚至进行第三次、第四次敏化和活化处理,使粗化过的塑料零件,表面各个部位都有起催化作用的银原子,从而消除零件局部镀不上铜的现象。

3.镀层与塑料结合力差塑料零件镀层结合力差是一个常见的故障现象,一般出现这种故障的原因是:塑料零件表面除油不彻底;塑料注塑成型条件不当;表面粗化不够充分或粗化过度;化学镀铜液中有油等都会引起镀层的起泡、脱皮等故障。

一般零件除油不彻底是偶然的少数现象,可以用加强镀前除油措施来避免这种故障情况;注塑成型条件不当造成的镀层结合力不好往往出现在每个零件相同的部位,而且会有很多零件都有这种故障现象,是否这种原因可以取少量零件,放在烘箱中去除应力后,再经粗化、敏化、活化和化学镀铜,以及电镀后观察镀层结合力是否良好。

零件粗化不够充分产生的镀层结合力不好往往出现在零件的凹面上,若将镀层剥离,则这些部位的塑料表面通常较光滑,而粗化过度造成的镀层结合力不好则较多出现在零件的尖端和边缘,剥去镀层后这些部位呈现出粗糙的外观。

检验粗化是否恰当的办法是将粗化过的零件放在太阳光下或放在烘箱中干燥,若干燥后的表面发白,零件的尖端和边缘出现细粉状的物质,这种粉状物用手能揩去,则表明这些零件已粗化过度,应降低粗化温度或缩短粗化时间。

若干燥后的零件表面,有少数部位发白,大部分表面仍是塑料的本色,则表明粗化不够充分,应提高粗化温度或延长粗化时间。

究竟选用什么样的粗化温度和时间?最好取少量零件,分批在不同的粗化温度和时间下进行试验,找出使粗化过的零件既能亲水,又能在干燥后表面呈现均匀发白而无粉状物存在时的粗化温度和时间,然后以控制在这样的温度和时间下进行粗化为好。

采用空气搅拌对改善化学镀铜层的结晶组织,减少铜粉,延长镀铜液的使用寿命都有一定好处,化学镀铜依靠搅拌改善镀层结晶和延长镀液寿命的机理是可以帮助快速除去镀液中反应产生的氢气,起到了镀液中的第二种还原剂的作用,但是它的存在会导致局部镀液的活性过强;另外要严格净化搅拌通人的空气,否则,若把空气压缩机中的油带入镀铜液中,将会使镀铜层粗糙、疏松,结合力不好。

因为化学镀铜液呈碱性,若进入镀铜液的油为皂化油,则就会发生皂化反应而生成皂和甘油,若进入溶液的为非皂化油,那么在长时间的空气搅拌下会部分乳化,从而使镀铜液中出现泡沫。

因此,当观察到镀铜液中有泡沫产生,同时又发生铜层粗糙、疏松,结合力不好时,就应检查通人镀铜液的空气是否有油,如果有油,就要加强空气净化,另外还要对镀铜液进行活性炭处理,以除去油污,消除镀层结合力不好的故障。

检查塑料零件镀层结合力可以采用划格法,即用锋利刃口间距lmm纵横互划l0条,划痕必须露出塑料基体,再用规定的胶粘带压粘,在拉开胶粘带时镀层至少有90%不脱落或完全没有镀层粘落为合格。

另外也可采用热循环试验来考核塑料零件镀层的结合力,一般要求将塑料镀件置于-30℃下lh,然后在室温下放置1h,接着在70℃下lh,最后到室温lh为一个循环,具有高结合性能的要求是经过4个循环镀层不能有起泡为合格。

4.镀铜层上有深褐色粉末出现这种故障的原因是:化学镀铜时零件装载过多;粗化过度;镀铜液的pH值或温度过高;铜盐含量过高且络合剂含量太少;还原剂含量过多或镀铜液被活化液沾污等。

分析和处理这类故障时,要先检查零件的化学镀的装载量是否过多,如果装载量确实过多,则要减少化学镀铜的零件数量,看看这种故障能否消除;再采取缩短化学粗化时间来检查塑料零件粗化是否过度,如不是上述原因,就要检查化学镀铜溶液。

一般讲,镀铜溶液被活化液污染与化学镀铜液成分及操作条件失常是不同的,后者通常使镀铜速度加快,速度过快而导致形成深褐色粉末状的铜层,假如化学镀铜的速度并不快,那就有可能是活化液污染引起的。

从化学镀铜液成分及操作条件失常引起这类故障发现,化学镀铜液的pH值太高就容易出现这类故障,所以生产中需要严格控制化学镀铜液的pH值(在12左右),千万不要为了追求较快的镀铜速度,而把化学镀铜溶液的pH值提得较高。

若把化学镀铜溶液的pH值控制在12左右仍出现深褐色粉末状的铜层,那就有可能是化学镀铜液中需要补充络合剂了,也可以适当稀释镀液,使化学镀铜液的温度控制在30℃以下。

这些措施都有利于排除这种故障。

5.化学镀镍层上有黑色粉末出现这种故障的原因主要是:化学镀镍液的温度高或镀液的pH值过高、化学镀镍液中硫酸镍和次亚磷酸钠含量过高等。

这些因素会使化学镀镍溶液的反应剧烈,导致溶液迅速分解,使溶液中产生固体镍微粒,而这些微粒的夹人就成了镀镍层中的黑色粉末。

排除这类故障的方法是:先需要控制镀液的pH值和镀液温度,再分析调整溶液成分,然后过滤化学镀镍溶液中的固体微粒。

6.塑料镀层(铜或镍)的麻点塑料零件表面镀层的麻点主要来源是:基体材料、化学镀前工序、镀铜和镀镍等方面。

塑料零件基体上的小孔和小点、夹杂等都有可能引起镀层麻点;粗化时从零件表面有小点不润湿、活化到化学镀后造成的无镀层小点,再后电镀就形成了麻点;而这些麻点是以凹坑的形式存在的。

消除这个环节产生的麻点就是加强基体材料的镀前检查和化学镀前工序的处理。

塑料零件在化学镀后电镀铜和电镀镍工序也是容易出现麻点的环节,镀铜使用的含磷阳极板,如果含磷量低或者太高,导致阳极溶解不正常,容易产生氧化亚铜颗粒,而导致镀铜层出现麻点。

还有镀液中光亮剂失调或者光亮剂分解产物等都会造成镀层麻点,这些都要严格控制,从而消除电镀铜层的表面麻点故障。

电镀镍层出现麻点与镀镍液中铁杂质、光亮剂分解产物、镀液pH值、润湿剂不足、镀液中的固体颗粒等有关,同样需要按照第4章中的方法进行这种镀层麻点故障的排除。