中国建筑史第八讲

- 格式:ppt

- 大小:7.81 MB

- 文档页数:55

中国建筑史学习资料(带图)中国建筑史前⾔:中国古代建筑特征1、⼲阑式建筑(⽊构架建筑)井⼲式建筑(不是⽊构架建筑)2、最早空间理论——⽼⼦《道德经》:三⼗辐共⼀毂,当其⽆,有车之⽤。

埏埴以为器,当其⽆,有器之⽤。

凿户牖以为室,当其⽆,有室之⽤。

故有之以为利,⽆之以为⽤。

3、影响建筑形制的因素:1、⽞学2、礼制——《周礼考⼯记》:匠⼈营国,⽅九⾥,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,⾯朝后市,市朝⼀夫。

4、中西建筑⽂化的差异:稳定,变⾰第⼀章清式⽊构架建筑平⾯第⼀节单体建筑平⾯⼀、单体建筑平⾯的构成要素——间1、间的概念:(1)四柱之间的空间(2)两榀屋架之间的空间(与⼭墙平⾏的屋架的空间)2、出廊——正式出廊:(1)⽆廊式(2)前出廊式(3)前后廊式(4)周围廊式3、⾯阔和进深4、间的名称:(1)⼗⼀开间:尽间稍间次三间次⼆间次间明间次间次⼆间次三间稍间尽间(2)九开间:尽间稍间次⼆间次间明间次间次⼆间稍间尽间(3)七开间:尽间稍间次间明间次间稍间尽间(4)五开间:尽间次间明间次间尽间(5)三开间:次间明间次间5、间的不等宽现象(1)中间(明间)最⼤,依次递减(2)明间最⼤,尽间最⼩,其他开间⼤⼩相等,宽度介于明间和尽间之间(3)间的不等宽现象的原因:①功能的原因②经济的原因③结构的原因(技术)④审美的原因6、间架柱⽹:(1)架(清):檩的数量(进深⽅向)为架的数量(2)步架(宋):两条檩之间的距离为⼀架(檩-1=步架)⼆、单体建筑的基本形式:1、正式:长⽅形2、杂式:除了长⽅形以外,都是杂式第⼆节庭院空间的组群布局⼀、建筑组群平⾯的形式1、扩⼤建筑规模的两种形式:(1)量的扩⼤(2)数的增加(中国建筑规模扩⼤的形式)2、建筑组群的离散型布局:(1)贯联式布局(2)联排式布局(3)散点式布局(4)庭院式布局3、庭院式布局的优点和功能:(1)空间聚合功能:空间组合功能,平⾯功能布局通过庭院分隔并连接。

中国建筑史名词解释——第八章:古代木构建筑特征与详部演变1.须弥座:由佛座演变来的,形体与装饰比较复杂,一般用于高级建筑,如宫殿、坛庙的主殿,及塔、幢的基座等。

明清的须弥座上、下部基本对称,且束腰变矮、莲瓣肥厚,装饰多用植物或几何纹样。

2.礓嚓:以砖石露棱侧砌的斜坡道,可以防滑,一般用于室外。

3.辇道:倾度平缓,用以行车的坡道,常与踏跺组合在一起,后来在辇道上雕刻云龙水浪,其实用功能就逐渐为装饰化所取代了。

4.单勾阑:宋式栏杆的一种,勾阑为木制或石制的栏杆,单勾阑即一层阑板。

5.重台勾阑:宋式栏杆的一种,勾阑为木制或石制的栏杆,重台勾阑即两层阑板。

6.寻杖绞角造:宋代栏杆转角处寻仗交接的一种做法,木寻杖在转角望柱上相互撘交而又伸出者,称为寻杖绞角造。

7.寻杖合角造:宋代栏杆转角处交接的一种做法,寻仗止于转角望柱而不伸出的,称为寻仗合角造。

8.花街铺地:明、清在住宅及园林庭院中利用各种建筑废料,如碎砖瓦片、废陶瓷片、卵石、片石等,以组成多种构图,如几何纹样、动植物、博古等等。

可用单一材料或者几种不同材料组合,其形式与图案极多,江南苏州一带称之为花街铺地,是一种既经济又实用值得大力继承推广的优秀建筑传统做法。

9.梭柱:将柱身依高度等分为三,上段有收杀,中下两段平直,元代以后重要建筑大多用直柱,明代南方某些建筑又复采用梭柱。

10.卷杀:宋代栱、梁、柱等构件端部作弧形(轮廓由折线组成),形成柔美而弹性的外观,称为卷杀。

“卷”有圆弧之意,“杀”有砍削之意。

11.生起:屋宇檐柱的角度比当心间的两柱高2~12寸,其余檐柱也依势逐柱升高。

因而宋代建筑的屋檐仅当心间为直线段,其余全由曲线组成。

屋脊也因此而用生头木将脊槫的两端垫高,形成曲线,使之与檐口相呼应,其他各槫则是屋面形成双曲面,清代建筑无角柱生起。

12.侧脚:为了使建筑有较好的稳定性,宋代建筑规定外檐柱在前后檐和两山均向内倾斜,角柱则两个方向都有倾斜。

如为楼阁建筑,则楼层与侧脚上再加侧脚,逐层仿此向内收。

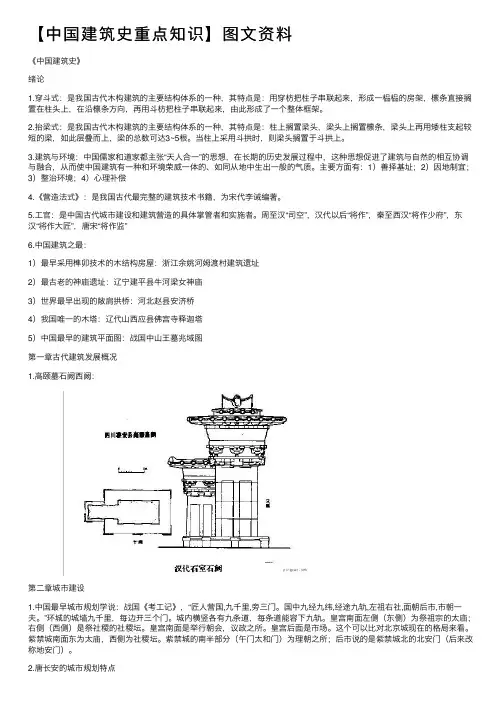

【中国建筑史重点知识】图⽂资料《中国建筑史》绪论1.穿⽃式:是我国古代⽊构建筑的主要结构体系的⼀种,其特点是:⽤穿枋把柱⼦串联起来,形成⼀榀榀的房架,檩条直接搁置在柱头上,在沿檩条⽅向,再⽤⽃枋把柱⼦串联起来,由此形成了⼀个整体框架。

2.抬梁式:是我国古代⽊构建筑的主要结构体系的⼀种,其特点是:柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁头上再⽤矮柱⽀起较短的梁,如此层叠⽽上,梁的总数可达3~5根。

当柱上采⽤⽃拱时,则梁头搁置于⽃拱上。

3.建筑与环境:中国儒家和道家都主张“天⼈合⼀”的思想,在长期的历史发展过程中,这种思想促进了建筑与⾃然的相互协调与融合,从⽽使中国建筑有⼀种和环境荣威⼀体的、如同从地中⽣出⼀般的⽓质。

主要⽅⾯有:1)善择基址;2)因地制宜;3)整治环境;4)⼼理补偿4.《营造法式》:是我国古代最完整的建筑技术书籍,为宋代李诫编著。

5.⼯官:是中国古代城市建设和建筑营造的具体掌管者和实施者。

周⾄汉“司空”,汉代以后“将作”,秦⾄西汉“将作少府”,东汉“将作⼤匠”,唐宋“将作监”6.中国建筑之最:1)最早采⽤榫卯技术的⽊结构房屋:浙江余姚河姆渡村建筑遗址2)最古⽼的神庙遗址:辽宁建平县⽜河梁⼥神庙3)世界最早出现的敞肩拱桥:河北赵县安济桥4)我国唯⼀的⽊塔:辽代⼭西应县佛宫寺释迦塔5)中国最早的建筑平⾯图:战国中⼭王墓兆域图第⼀章古代建筑发展概况1.⾼颐墓⽯阙西阙:第⼆章城市建设1.中国最早城市规划学说:战国《考⼯记》,“匠⼈营国,九千⾥,旁三门。

国中九经九纬,经途九轨,左祖右社,⾯朝后市,市朝⼀夫。

”环城的城墙九千⾥,每边开三个门。

城内横竖各有九条道,每条道能容下九轨。

皇宫南⾯左侧(东侧)为祭祖宗的太庙;右侧(西侧)是祭社稷的社稷坛。

皇宫南⾯是举⾏朝会,议政之所。

皇宫后⾯是市场。

这个可以⽐对北京城现在的格局来看。

紫禁城南⾯东为太庙,西侧为社稷坛。

紫禁城的南半部分(午门太和门)为理朝之所;后市说的是紫禁城北的北安门(后来改称地安门)。

《中国建筑史》课程教学大纲一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标1.课程地位:本课程是建筑学专业必修课程之一,目的是培养学生正确的建筑历史观和价值观能够熟练掌握中国建筑历史,特别是中国古代建筑历史的发展脉络,理解并掌握中国古代城市及建筑的形制、构造方式、等级制度和精神寄托。

2.教学目标:通过理论教学及自我学习等环节,培养学生正确的历史观,尤其对中国传统建筑加深了解,掌握其产生-发展-衰落的过程及原因,掌握中国历史各个时期的建筑及城市发展的特征及社会、政治、经济、文化内涵,为学生未来的设计和工作打下坚实的理论基础和传承创新精神。

依据因材施教的原则,定制三个不同层次的教学目标,如下:初级培养目标:•捋顺中国古代建筑历史发展的时间前后关系和重要的时间节点;•树立正确的历史观,掌握中国传统建筑设计思想;•掌握中国古代重要时期的建筑特征及产生发展的过程;•掌握具有重要意义的典型城市、建筑群体及建筑的特点及成就,如唐长安城、宋东京城、明清北京城、北京四合院、北京紫禁城、山西五台山佛光寺大殿和南禅寺大殿、北京天坛等;•了解中国古代木构建筑内部组成和做法。

中级培养目标:•准确掌握中国古代建筑历史发展轨迹;•树立正确的历史观,掌握中国传统建筑设计思想;•掌握各个时期城市及建筑的特征并能够列举其中具有代表性的例子加以说明;•掌握中国古代木构建筑内部组成;•能够运用传统建筑的设计思想和建筑符号等,并能够徒手绘出典型例子的总平面、平面、立面、剖面及构件大样图。

最终培养目标:•准确掌握中国古代建筑历史发展轨迹并能够阐明其发展背景;•树立正确的历史观,掌握中国传统建筑设计思想;•掌握各个时期城市及建筑的特征并能够列举其中具有代表性的例子加以说明;•能够通过总结特征活灵活用,准确区分建筑的历史分区并阐述该时期相关背景资料;•能够熟练徒手绘制历史建筑的相关示意图,并掌握其中内在的比例关系;•能够熟练拆解中国传统木构建筑,掌握各部分的构造做法及相互之间的关系;•能够初步尝试对传统建筑的继承和创新,并运用于实践设计之中。

中国建筑史讲义郭江泳河北大学建筑工程学院建筑系第一章中国古代建筑发展概况■基本内容第一节原始社会建筑(六、七千年前~公元前21世纪)一、重要实例浙江余姚河姆渡遗址—干阑式建筑代表,我国最早采用榫卯技术的实例陕西临潼姜寨遗址(仰韶时期)--以大房子为中心的布局方式郑州大河村F1-4遗址(仰韶时期)--木骨泥墙的典型甘肃秦安大地湾大房子(仰韶晚期)--出现白灰抹面西安客省庄龙山文化房址—”吕”字形平面,前堂后室辽宁建平县牛河梁女神庙遗址—最早的神庙遗址二、小结1。

建筑类型:A。

住宅、祭祀建筑(神庙、祭坛)、墓葬、窑址、城市2。

建筑结构:A。

木骨泥墙建筑B。

干阑式建筑3。

建筑材料:A。

土木为主B。

白灰抹面:白色含石灰的面层C。

土坯砖,夯土墙4.平面布局:A。

单体建筑复合平面:龙山文化“吕”字形,前堂后室B。

女神庙的多重空间沿轴线组织C。

建筑已经有了“群”的概念大青山祭坛遗址第二节夏商西周(公元前21世纪—前771)一、重要建筑实例:夏,河南偃师二里头宫殿遗址,最早的规模较大的木架夯土建筑庭院商,郑州商城,不同阶级和不同手工业分布于不同地点的聚落格局商,偃师商城,三重城,最大的早商单体建筑遗址商,河南安阳殷墟小屯村遗址,最重要的晚商遗址周,西周陕西岐山凤雏村遗址,最早的四合院周,湖北圻春干栏式建筑,西周时期长江中游一带的居住建筑类型二、小结1. 建筑类型:宫殿、宗庙、住宅、城市2. 建筑结构:土木混合结构体系3. 建筑技术:瓦,陶水管,斗拱,4. 空间观念:等级,中央与四方5. 空间组织方式:庭院、中轴线、夯土台基第三节春秋战国(前770-前221)—秦(前221-前206)—汉(前206-220)一、春秋战国至秦1.城市建设高潮2.高台建筑兴盛:秦咸阳宫3.大型工程多:秦始皇陵与长城4.技术进步:A.筒瓦和板瓦广泛使用,B.砖的出现C.铁制工具的使用D.金属构件的使用5。

《考工记》二、汉1。

木架建筑渐趋成熟2。