建国后电影中的三种女性形象

- 格式:doc

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:8

论中国电影中女性形象的嬗变论中国电影中女性形象的嬗变引言自中国电影诞生之初,女性形象在银幕上一直扮演着重要的角色。

随着时代的变迁和社会的进步,中国电影中女性形象也发生了重大的嬗变。

本文将从早期的妇女形象开始,分析女性形象在经历百年发展过程中的变迁,并探讨其背后的社会文化影响。

第一部分:早期的妇女形象中国电影产业起步较晚,最早的电影作品出现在20世纪20年代。

早期的妇女形象主要是以受压迫的农村妇女为主,她们被束缚于封建家庭的压力下,没有自主权和人格尊严。

电影《乱世佳人》(1928)以一位坚强的农村女性为主角,展现出这一时期妇女的苦难生活和无奈命运。

这些电影反映了中国社会封建压迫的客观现实,作品中的女性形象在重压之下显得苍白无力,缺乏个性和独立性。

第二部分:新中国成立后的女性形象1949年新中国成立后,中国电影创作进入了一个全新的时代。

女性形象逐渐从戏剧性的封建妇女走向现实主义的社会女性。

如《歌女红牡丹》(1950)以一位女歌手的奋斗史为主线,展现了女性在新社会中获得平等和自主权的机会。

这种新时期的女性形象呈现出勇敢、独立、进取的特质,展现了女性在社会发展中积极贡献和进步的一面。

然而,在这一时期,由于政治运动的影响,电影中的女性形象又逐渐被理想化和政治化。

如电影《红楼梦》(1962)以贾宝玉的纯洁美丽之姑苏梦为代表,将女性形象置于一种虚幻、理想化的境地中。

这种女性形象远离现实,使女性发展的多样性和复杂性受到了限制。

第三部分:改革开放与女性形象的转变1978年改革开放的推进,给中国电影创作带来了新的思想和多元化的表现方式。

电影中的女性形象也开始呈现出更多的现代特征。

如电影《舞台姐妹》(1985)以两个在大街小巷打拼的姐妹为主线,展现了女性在社会迅速变化中的多变角色。

这种新时期的女性形象更加突出了女性自我意识和独立性,展现了女性在社会经济发展中的积极成果。

然而,改革开放也给部分女性形象带来了一定的商业化倾向。

试论中国电影中女性形象的演变作者:孔海啸来源:《人间》2016年第29期摘要:纵观中国电影百年历史,可以看出电影中的女性形象在经历着一个由被剥削压迫到反抗到活出精彩再到“女强人”形象的这么一个变化。

与此同时,女性的婚姻观念也发生了巨变,从包办婚姻、“父母之命媒妁之言”,逐步到自由恋爱,再到裸婚、蜗居、丁克家庭、离婚观念经历了一系列的变化,本文将就中国电影分期,挑选具有代表性的电影作品来具体阐述女性形象及其婚姻观念的变化趋势。

关键词:女性主义;女性电影;女性形象;婚姻观念中图分类号:J905 文献标识码:A 文章编号:1671-864X(2016)10-0209-01一、各个时期中国电影中的女性形象“女性电影是指那些剧情比较轻松浪漫,多半以女性角色为核心,男性退居配角的爱情电影。

”据资料所得,这是对女性电影的定义,与我的思维稍有偏差,在下文中,我将单纯把女性在影片中扮演绝对重要地位的电影称为女性电影。

中国电影的发展分为几个阶段,1931年以前(早期)、1931-1937(左翼时期)、1937-1945(抗日战争时期,也叫非常时期)、1945-1949(解放战争时期)、1949年以后(新中国时期)、1979年以后(改革开放直到现在)。

在每一个时期,中国都出产过大量影片,其中包含了女性为主导的电影,而在每个阶段女性在电影中的形象又不尽相同,我将在每个时期选取一两部最具代表性的电影来分析其中的女性形象。

(一)1931年以前——封建压迫下的女性。

中国电影之父郑正秋于1913年导演了《难夫难妻》,影片通过一对少男少女在封建买卖婚姻下的不幸命运,抨击了包办婚姻的不合理。

新娘子在结婚当晚才看见新郎的样貌,才知道新郎已经病入膏肓不久于人世。

正是由于包办婚姻,让一对素不相识的少男少女,像傀儡一样,任人摆布,结拜天地,送入洞房过起了“难夫难妻”的艰难生活。

在这部电影展示出的女性形象是非常悲观的,没有主导权,婚姻仅仅靠父母之命媒妁之言,没有权利选择自己的命运,这不是个案,而是当时社会普遍现象。

2019年第4期(总第53期)No.4,2019Total No.53哈家濮師范共槽社佥科脣脣报Journal of Social Science of Harbin Normal University中国(1978—1984年)电影宣传画中的女性形象胡慧君,陈娟(淮北师范大学,安徽淮北235000)[摘要]中国电影的发展至今也有百年历史,电彩宣传画也几乎和电彩一同诞生。

在电彩的历史银幕中女性是重要的形象群,文章重点关注在1978—1984年电影宣传画中的女性形象,通过对中华人民共和国新时期的电影宣传画中女性形象的变化来探索社会和人民群众的情感变化,以“伤痕美术”为题材的电澎宣传画为起点分析,开始对中国电影宣传画中反思女性的形象做主要研究,感知女性形象又重回了美丽与阴柔。

分析在不同的历史背景下,宣传画中女性形象变化的历史文化根源,把她视为一种文化仪式去解析探究。

[关键词]女性形象;电影宣传画;伤痕;民族性[中图分类号]G20[文献标志码]A[文章编号]2095-0292(2019)04-0194-03电影宣传画作为一种相对独立的艺术品,集合了多种艺术门类的视觉艺术,采用不同的创作风格和功能性设计以及美术功能和极具视觉冲击力的艺术所表现。

1949年后,中国电影的创作都偏爱对女性形象的设计,不同种类的女性形象的设计都传达了当时时代的历史背景和文化现象。

在1978年后,艺术家开始创作带有“伤痕”气质的艺术作品,从1978年以后的电影被夏衍称为“中国电影恢复或复兴时期”。

著名导演、文化部电影局副局长张俊祥兴奋地说:“已经到处可以闻到春天的气息了!”[1](P212)各式各样的宣传画和画展也如雨后春笋般涌现,不仅促进了电影宣传画的质量,还推动了电影产业的发展创新。

从艺术角度出发,电影宣传画不仅是宣传品,还是综合了造型艺术和广告艺术的艺术作品,有着自身独特的艺术价值和研究价值。

一、女性形象中的伤痕艺术在1978年后的女性形象在新时期以伤痕美术所打开,是思想与美术变革的新通道,是时代的必然产物,伤痕一词源于卢新华的小说《伤痕》。

浅谈中国早期电影(20世纪30—50年代)女性形象的特点作者:易盼来源:《文艺生活·下旬刊》2017年第09期摘要:女性形象是电影艺术史论中最丰富生动又美丽的话题,将女性的悲剧命运跟对文化的反思和对社会现实的改良联系在一起,便拥有了一种超越传统苦情、戏曲或小说的人文视角。

本文试图以典型的女性电影为切入,来谈谈中国早期电影(20世纪30—50年代)女性形象特点。

关键词:电影;女性形象;民族命运中图分类号:J905 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)27-0112-01二十世纪三四十年代,中国出现了一批以女性为主要形象的电影,这批电影大都以同情的笔调深入描写了下层劳动人民,着重于描写妇女的悲惨生活。

同二十年代中期的相关电影相比,这时期的电影在题材方面做了很大突破,抓取新的视角新的题材,反应出当下最真实的社会问题。

社会的稳定与人民的命运息息相关,在那个动荡的时代,女性大部分沦落为无家的流浪女。

大体来说,30 年代影像中塑造的女性形象有两种:一类着墨于被侮辱、被侵犯的,生活在社会底层的女性生活,譬如农村少女、女佣、妓女等;另一类着墨于市民阶层妇女的生活,譬如女知识分子、职业女性等。

然而,这些“新女性”大多没有一个完美的结局,她们或在社会中沉沦,或留有缺憾,有的甚至失去了生命。

我认为,这些悲剧体现出了在二十世纪初期的中国,女性不具备成熟的解放意识。

准确来说,是电影制作者不成熟的女权意识,更是当时社会对男女平等思想的不成熟的反映。

他们塑造的人物看似具有“新女性”的思想意识,却无法做到思想与行动的统一,所以,她们并不是真正的“新女性”。

下面就几部典型的反映中国早期电影女性形象特点进行具体分析。

首先是1935 年蔡楚生导演的《渔光曲》。

这部影片通过渔民的悲惨生活展现了一幅中国30年代社会底层生活的苦难图,其中王人美饰演的“小猫”也因此成为了中国劳动女性的经典形象。

“小猫”是生活在社会底层的打鱼女,她的形象活泼青春,具有顽强坚韧的生命力。

绪论在我国两千多年的封建社会历史长河中一直流淌着“男尊女卑”的暗流,女性一直处于附属地位,历史的发展被写成男人的丰功伟绩,而女性则被冠以“祸水”的污名,成为历史的“缺失者”。

在推翻封建社会的革命和建设新社会中,女性被从历史中发掘出来并被塑造成无性别的“革命者”。

改革开放以来,女性开始慢慢重塑自己的性别认同,但此时女性的性别认同是女性的自觉还是依然被社会建构?笔者通过电影这一为大众喜爱的传媒符号来进行社会学分析。

(一)研究背景改革开放以来,伴随着计划经济体制在我国的瓦解和市场经济体制的逐步确立及完善,作为生产力的一部分,女性群体的社会参与不断扩大和深化。

中国女性在经历了被男权文化忽视、污名之后,由于生产力的发展和社会的发展变迁开始引起男权文化的关注,同时伴随20世纪70年代以来西方女权主义思想在我国的传播和发展,女性群体也逐渐觉醒并使自我意识逐渐成熟。

但在女性群体在社会各领域大显身手的同时,男权文化也不免有所恐慌和担心,所以在女性自我解放的过程中也有男权文化的女性形象的形塑。

鉴于以上分析,笔者希望从社会学角度通过对改革开放以来的影视作品中的女性形象的比较分析来揭示和描述女性的自我认识发展轨迹及规律,并进而了解转型期社会结构及文化变迁。

(二)概念界定在分析改革开放以来影视作品中的女性形象之前,有必要对影视作品、女性形象和影视作品中的女性形象这些概念进行界定,以明确研究对象和分析单位的各方面情况、性质、特点、程度和规模。

1 影视作品影视作品是一个综合性概念,可具体为电影和电视剧的合称;电影作品是一种以现代科技成果为工具与材料,运用创造视觉形象和镜头组接的表现手段,在银幕的空间和时间里,塑造运动的、音画结合的、逼真的具体形象,以反映社会生活的现代艺术作品。

①在这里由于研究的需要电影作品代指电影作品。

2 女性形象女性形象亦为一个综合性概念,要明白其内涵需先明白形象的定义。

形象,亦作“ 形像”。

指文学艺术区别于科学的一种反映现实的特殊方式。

当代中国电影中的女性形象探析一、女性形象变迁的历史背景随着中国电影的发展,女性形象在电影中的塑造也发生了变化。

对于中国电影中女性形象的探析,需要从历史背景入手。

从电影产生的初期,到新电影的诞生,在女性的形象塑造上体现着不同的时代的价值观。

第一代中国电影中的女性被描绘为柔弱、被束缚、苦命,代表的是那个年代的弱势群体。

然而,随着时代的变革,新电影中的女性形象变得勇敢、独立、有自己的追求,体现了当代社会的女性价值观。

二、女性形象的天使与恶魔在中国电影中,女性形象通常被塑造成天使或恶魔。

天使形象的女性通常是坚强、美丽、善良,代表的是社会期望的女性标准。

在电影中,她们扮演着引领主角走出逆境、面对生活的艰难和困苦的角色,同时也为主角带来了希望、勇气和温暖。

而另一方面,恶魔形象的女性通常是有野心、狡猾、自我中心,代表的是社会对追求权力的女性的负面形象塑造。

她们可能会靠着自己的魅力、智慧和手腕,为自己谋求更多的权力和利益。

在电影中,她们往往成为女反派,成为主角的敌人。

这样的塑造反映了社会现实中对于女性权力和地位的复杂态度。

三、女性形象与性别角色在中国电影中,女性形象的塑造往往也与性别角色相关。

传统观念中,男性通常被定义为权力和外在的表现,而女性则被定义为家庭和私人领域的责任和角色。

在电影中,这样的价值观依然存在,很多女性角色的形象也被定义为家庭、婚姻和母性角色。

例如《何以笙箫默》,女主角楚漓就被塑造为聪明美丽的学霸,同时也是一位成功的职业女性。

但最终的结局依然是走向了婚姻和家庭,这种传统的价值观对于当代的女性来说,在某种程度上限制了女性的追求和发展空间。

四、女性的权力和自由随着社会的发展和进步,女性真正地获得了独立和自由,电影中,也逐渐出现了反映这种变化的作品。

女性权利和自由的呼声也被融入到了电影中。

例如,电影《芳华》通过展示中国军队的女子服役的历史,彰显了女性独立意识的发展和女子们的自我拯救精神。

同时,也通过女主角王芳展现女性的优雅和柔美,抛弃了以往女性角色的柔弱形象,展现了女性的坚强和向上。

浅谈中国电影中女性形象的演变与发展作者:许乐来源:《活力》2015年第07期电影是一门被人观看,给人以心灵启迪和震撼,满足人的心理和精神需求的视觉艺术。

历时百年的中国电影,创造了无数个令人难忘的银幕形象,其中总不乏各种各样的女性形象。

中国电影在百年风云起伏与人世沧桑变换中,经历了一个艰难曲折的发展过程。

女性在电影中的位置越来越重要,女性形象也呈现出了多样化的趋势,构成电影一道光彩夺目的景观,它吸引了无数观众的目光,给人以全新的视觉女性形象,让人们看到中国百年电影发展的历史,看到中国电影中女性形象地发展变化,演变与变迁。

纵观中国电影百年及中国电影中女性形象地发展,大体经历了以下几个发展阶段。

一、中国电影初级阶段中的女性形象(1905年——1932年)从电影诞生到传入中国以及1932年左翼电影运动兴起之前是中国电影发展的初期阶段。

这一时期,中国电影从无到有,奠定了初步的事业和艺术经验的基础。

1913年中国故事影片的开山之作《难夫难妻》就是一部反映当时妇女处境,揭露封建包办婚姻残害女性的影片。

当时电影中的女性还是由男性来饰演,随着1913年黎民伟《庄子试妻》的拍摄,诞生了中国电影第一位女性演员,自此中国银幕舞台上女性开始竞露峥嵘。

1923年的《孤儿救祖记》开始,中国电影创作正式进入了长片的拍摄阶段。

影片讲述了一个曲折动人的故事,在人物的造型上,女主角身穿中长袖立领盘扣棉袄,外面裹着围裙式过膝棉袍,下身宽腿布裤、棉鞋;头发全部拢在颈部盘成发髻,典型的民国时期贫民妇女形象。

在艺术形式上,该片从中国传统的叙事艺术和舞台戏剧学习了许多表现方法运用到影片拍摄中,《孤儿救祖记》是中国电影成为有民族特色的、独立的艺术形式的一个开端。

二、上世纪三四十年代电影中的女性形象(1932年——1949年)上世纪三、四十年代出现了一批以女性命运为题材的影片,如《姊妹花》《新女性》《三个摩登女性》《女儿经》等等,电影以人道主义的立场,同情被侮辱被损害的女性,鞭笞社会的黑暗。

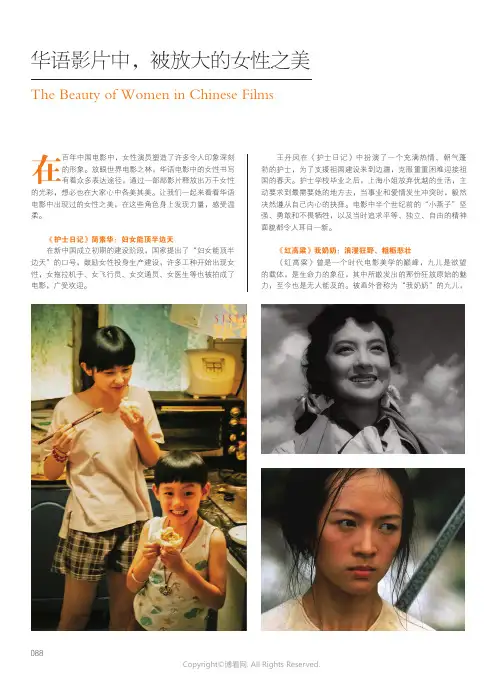

088华语影片中,被放大的女性之美The Beauty of Women in Chinese Films在百年中国电影中,女性演员塑造了许多令人印象深刻的形象。

放眼世界电影之林,华语电影中的女性书写有着众多表达途径,通过一部部影片释放出万千女性的光彩,想必也在大家心中各美其美。

让我们一起来看看华语电影中出现过的女性之美,在这些角色身上发现力量,感受温柔。

《护士日记》简素华:妇女能顶半边天在新中国成立初期的建设阶段,国家提出了“妇女能顶半边天”的口号,鼓励女性投身生产建设,许多工种开始出现女性,女拖拉机手、女飞行员、女交通员、女医生等也被拍成了电影,广受欢迎。

王丹凤在《护士日记》中扮演了一个充满热情、朝气蓬勃的护士,为了支援祖国建设来到边疆,克服重重困难迎接祖国的春天。

护士学校毕业之后,上海小姐放弃优越的生活,主动要求到最需要她的地方去,当事业和爱情发生冲突时,毅然决然遵从自己内心的抉择。

电影中半个世纪前的“小燕子”坚强、勇敢和不畏牺牲,以及当时追求平等、独立、自由的精神面貌都令人耳目一新。

《红高粱》我奶奶:浪漫狂野、粗粝悲壮《红高粱》曾是一个时代电影美学的巅峰,九儿是欲望的载体,是生命力的象征,其中所散发出的那份狂放原始的魅力,至今也是无人能及的。

被画外音称为“我奶奶”的九儿,089ART EVENTS 艺事编辑/柚米是个在苦难中爆发出巨大生命能量的女性。

从最初被损害的无助小女孩,到之后不断蜕变展现出强悍力量的“我奶奶”,在华语女性形象中,过了几十年也堪称“极品”,九儿强大,直接,尖刻,充满行动力和斗争性,敢于反抗世俗,同时内心充满了热忱和良善。

《桃姐》钟春桃:迟暮的、日常的《桃姐》是一部又浓又淡的电影,静水流深的剧情,娓娓道来的琐碎生活里,有浓烈的让看到的人都很难不落泪的情感。

照拂了四代人的桃姐,放在生活里,是那种全然不起眼的女性,可又是那样的熟悉。

她不善言辞、任劳任怨,表达爱的方式是记得华仔的每一个喜好,能做出一桌定制的美味佳肴。

小议建国后影视中的三种女性形象摘要伴随着女性主义的不断深入,女性电影也逐渐引起人们的关注,其中在电影中塑造什么样的女性形象,让女性在电影中处于什么样的地位成为我们值得深思的一个问题。

20世纪50年代以前,好莱坞电影中塑造出的女性都是缺乏独立人格的人,将女性作为男性捕捉的对象——男人性欲的猎物,压倒了她们作为母亲的本性。

新中国的影片则改变了这种情况,在中国电影中女性形象是被正面描绘的,她们有自我存在的价值,有母亲般包容的品质,有独立的人格魅力,好比君子兰、康乃馨、梅花这三种不同特质的花。

君子兰式的女性是政治化的女性,她们像男人一样勇敢、无畏,甚至比男人还男人;康乃馨式的女性是母亲化的女性,她们温柔、博爱,但有时包容的失去了自我;梅花式的女性则是我们现在需要树立的女性形象,她具有强烈的女性意识,独立、自主、爱他但不丧失自己,是一种真正意义上的女性。

关键词中国电影女性形象女性意识马克思曾经指出妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度。

[1]在这个意义上,妇女社会地位的提高就成为了衡量人类社会的历史性进步和文明进展的一个重要尺度。

随着世界妇女大会在中国首都北京召开,妇女问题、女性主义问题再一次引起中国思想界、学术界的重视。

在这种情况下,从当代女性主义的观点来探讨和考察妇女在一种最有影响力的传播媒体——电影中究竟是如何被表现的问题就变得非常重要。

从电影接受美学的角度来看,从妇女作为重要的观影群体这个事实出发,也必然提出妇女形象在电影中如何被表现的问题。

女性主义作为一种新角度的思想观念对传统的电影分析会提供方法上、观念上的启示,而如何运用女性主义分析电影中的女性也就成为电影接受美学研究的一个重要方面。

女性电影在西方是一个特定的概念,与女权运动紧密相联带有浓烈的政治色彩。

女性电影区别于一般的关于妇女题材的影片,不仅描写妇女和妇女问题,其关键还在于塑造什么样的妇女形象,让妇女在电影中处于什么样的地位。

20世纪50年代以前,好莱坞经典影片在美国占据主导地位。

第4卷第1期2004年1月 湖南大众传媒职业技术学院学报JOURNAL OF H UNAN MASS MEDIA VOCATIONAL TE CH NIC AL C OLL EGE Vol.4No.1Janu.2004[收稿日期] 2003-07-09[作者简介] 黄宝峰(1978-),男,山东临沂人,北京师范大学艺术与传媒学院硕士研究生。

传媒与女性百年中国电影中的女性形象黄宝峰(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)[摘 要] 通过考查近百年中国电影中的女性形象,分析各个历史时期女性的属性特点,探讨女性与政治、经济、文化的关系,从一个方面揭示女性形象与中国文化传统的关系,借以探寻女性生存、发展的普遍规律。

[关键词] 女性形象 女性意识 时代女性 文化传统[中图分类号] J905 [文献标识码] A [文章编号] 1671-5454(2004)01-0074-04杰克 贝尔登这样描述中国妇女与社会的关系: 三千年来,中国的政治权力始终与对妇女的控制有着密切的关系。

中国宗法社会也植根于家长的地位以及他作为物质财产源泉的妇女的占有 妇女当奴隶,成为私有财产和统治阶级传宗接代工具的地位,不仅对总的中国社会,甚至国家结构,下至农村上至朝廷,都产生了影响。

中国妇女的地位低下,不仅给妇女本身带来可怕的结果,同时也造成社会上人与人之间各方面的关系遭到破坏 [1]中国女性与中国社会这种特殊的关系,使得中国女性成为中国电影格外偏爱的对象,女性始终是银幕剧作中的重要形象群。

影视以有声有色的画面展示着社会生活,塑造着不同的女性形象,更以充满艺术感染力的个性话语传达着某个时代的观念。

女性意识属于观念形态,不只具有性别意味,同时含有更为丰富的社会文化内涵。

从中国第一部故事短片 难夫难妻 ,或是第一部故事片 阎瑞生 ,到20年代的 海誓 ,30年代的左翼电影,40年代的战后电影 乃至今天影视中的 新 女性,这一传统的、剧作家爱写、观众爱看的女性形象系列,到底发生了什么革命性的变化?透过近一个世纪以来的中国影视画面中女性形象的变迁,借以辨识女性意识的嬗变过程,分析由于时代观念的变异以及影视人对影视艺术的广泛探索,从中国文化传统的变迁来看女性意识的变迁。

共和国前期电影中的女性形象――――以《红色娘子军》、《青春之歌》、《李双双》三部影片为例摘要:本文以《红色娘子军》、《青春之歌》、《李双双》三部影片为例,探讨共和国前期电影中的女性形象,本文认为,共和国前期电影中的女性,在身份上经历了从妇女而战士再到党员的转变;其外在形象体现了男性化的特点;其情欲无一例外地被遮蔽,被删除;所有这些,体现出了新生的民族国家的一种自我认同。

关键词:共和国前期;女性;形象本文意在探讨共和国前期(1949―1966,通常被称为“十七年”)电影中的女性形象,首先需要明确的是,共和国前期的文艺政策一脉相承着二十世纪三四十年代革命文艺的原则与立场,即“无产阶级的文学艺术是无产阶级整个革命事业的一部分”,“我们是站在无产阶级和人民大众的立场”,“文艺服从于政治”,“文艺为工农兵服务”,[1](以上均出自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》)这些原则与立场由于新政权的确立而得到更为坚实有力地执行,在相对隔绝而封闭的政治环境与文化环境中,共和国前期的电影创制自然毋庸置疑地亦步亦趋于这一绝对强势的主流意识形态操控。

另一个不争的事实是,1949年社会主义制度建立之后,国家通过立法、行政命令等强制性手段推行了一系列解放妇女的措施,如废除包办婚姻,取缔妓院,宣扬男女平等,鼓励妇女参加社会活动。

毛泽东主席为《新中国妇女》杂志创刊号的题词:“团结起来,参加生产和政治活动,改善妇女的经济地位和政治地位”,从这位党的最高领导人所发出的声音,可以见出中国共产党为改变妇女地位付出了真诚的努力,因之,可以毫不夸张地说,与之前的任何时代相比,新中国女性的地位在意识形态的话语实践中确凿无疑地发生了翻天覆地的变化。

而另一方面,在传统的父权制度下生活了千年之久的中国人,所形成的几近集体无意识的男女观念(如男尊女卑,男主外,女主内)却根深蒂固,难以卒除。

这种传统的男女观念不仅潜存于民众身上,亦隐藏于国家意识形态的深层。

光影记忆:新中国女性电影60年文献标识码:A伴随开国大典的隆隆礼炮而诞生的新中国电影在成功消解了好莱坞电影经典叙事中特定的男权意识形态话语后,女性形象在不再作为男性欲望客体而存在的同时,她们也同样不曾作为独立于男性的性别群体而存在,却呈现出非性别化的状态。

在新中国电影政治象征化的经典叙事中,引人注目的是女性的“新人”形象,这就是世纪变革中翻身、获救的女性和由这些女性成长而来的女战士、女英雄。

新中国最早的两部同摄于1950年的影片《白毛女》(水华、王滨导演)、《中华女儿》(凌子风导演)成就了两种女性类型形象,并成为中国当代电影中关于女性叙事(1949―1979年)的基本叙事原型。

在旧社会她们注定历经苦难,被侮辱、被损害,直到获得一个男性共产党人的救赎,摩有了一个解放的妇女、一个新女性的自由与权力。

然而,获得是为了再度奉献,她将成为一个巨大群体中非性化的一员,一个消融在群体中的个体而成长、凸现为一个男性化的“女”英雄(《红色娘子军》,谢晋导演,1959年;《青春之歌》,崔嵬导演,1959年)。

这一革命的经典叙事模式,在其不断的演进过程中,发展为一个不知性别为何物的女性的政治与社会象征。

在女性伸展与解放的体貌下,是一种强大的政治潜抑力与整合力,在这两种合力的遮蔽下,女权的内蕴、女性的意识和独立的女性品格却缺损到几乎无可辨认的境地。

与此同时,在新中国电影中,一个始终被沿用的经典女性原型是母亲、地母形象。

诚如戴锦华所言:母亲形象“作为‘人民’的指称,她是历史的原动力与拯救力,她是安泰、共产党人的大地母亲(《母亲》,凌子风导演,1956年;《革命家庭》,水华导演,1964年)。

她是传统美德――勤劳勇敢、吃苦耐劳的呈现者……正是母亲形象成了一座浮桥,连接起当代中国两个历史时期(1949~1976年,1976至今)关于女性的电影叙事。

新时期主流电影通过女性表象的复位完成了主流意识形态要求的“拨乱反正”的过程。

然而在电影叙事中的女性、母亲、地母形象仍是沉重的、超负荷的或多元决定的历史存在,她们分别或同时承担着历史控诉、历史清算、历史的拯救与想象性的抚慰、不堪重负的忏悔、历史的蒙难者与祭品等多重编码。

华夏艺谭改革开放40年中国电影女性形象的发展■ 于姗姗 江苏师范大学传媒与影视学院■ 苗新萍 江苏师范大学传媒与影视学院〔摘 要〕改革开放40年中国电影的女性形象在不断蜕变,文章通过对改革开放前后女性形象的不同和转变,探讨女性在主流语境下的道德桎梏和生存现状,关注女性命运和情感,此外更应当重视女性形象和现实主义的关系,为创作符合时代发展的电影女性形象提供思路。

〔关键词〕改革开放40年;女性形象;个体意识;现实主义一、中国电影女性形象的研究意义改革开放40年来,涌现了一批塑造女性形象、关注女性心理的电影。

在这个飞速发展的时期,关注女性、倾听女性、诉说女性故事的电影作品不断涌现。

电影对女性形象的塑造已不再局限于传统的刻板印象,而是将更多目光放在了政治舞台、外交舞台上的女性,并有针对性地对女性形象进行社会、文化、性格、情感等的宏观与微观分析。

近几年出现了一些大女主电影且受到广泛关注,从《七月与安生》的丰硕战绩,到《嘉年华》的引发热议,再到《找到你》的口碑好评可以看出,中国电影正在对电影女性进行不断的探索,并取得了一定进步,我们可以发现中国电影女性形象正在蜕变。

二、女性形象的蜕变(一)视角转变:打破“被凝视”身份定位 改革开放以前,在传统的父权主义视域中,男性地位高于女性,女性长期处在男性的“凝视”下,女性是男性附属物的存在,是被男性保护,被宠爱,甚至受到轻蔑和嘲讽的对象,电影女性也不例外。

改革开放以后,随着教育的普及,现代西方女性主义思潮的引入,以及某种程度上中国人自身观念的进一步解放,中国女性主义思想得到质的飞跃,实现了“女为悦己者容”到“女为己悦者容”的进步。

越来越多的电影开始思考女性在电影中的身份和意义,勇于打破“被凝视”地位,以女性视角叙事,使女性处于主导地位。

像李玉导演的电影虽然在讲述女性如何抗争、如何脱离结构的故事,男性角色往往是缺席的、是不在乎的,但还是不难发现,李玉电影中“缺失的男性”时刻对电影中的女性产生重要影响,甚至改变着她们的思想和人生,因此,李玉虽有意图从女性视角看待女性生存法则,但实际上她电影中的女性仍没能摆脱男性话语霸权的束缚。

中国银幕上经典淳朴的妇女回顾新中国电影年来的银幕上许多妇女形象。

她们或是驰骋疆场跃马扬鞭,或是农家小舍,相夫教子。

笔者曾盘点过共和国银幕上的女特务,银幕打女,女巾帼,今日将几位淳朴经典的妇女形象加以盘点。

50年代何慧英---张圆--电影《笑逐颜开》1958年,党号召妇女走出家庭,参加社会劳动,做新社会的主人。

这个消息使每一个家庭妇女感到振奋。

温柔娴静的何慧英率先走出了家庭,参加了建筑工程队,同时也带动了其他家庭妇女,为社会主义建设添砖加瓦。

时代关键词:妇女能顶半边天60年代李双双张瑞芳---电影《李双双》李双双的丈夫喜旺当记工员,双双鼓励他秉公办事。

但他与别人工作时投机取巧,被双双揭发。

李双双办事大公无私,被群众选为妇女队长。

喜旺受人挑拨,又怕妻子当了妇女队长后更加管不住,便以离家要挟双双。

双双心软了,但喜旺得寸进尺,提出约法三章,夫妻二人的家庭战争开始了....时代关键词:先结婚后恋爱70年代吕瑞芬--王馥荔---电影《金光大道》新中国建立后,百废待兴,对外抗美援朝,对内镇压反革命阶级敌人,对农村建立农业生产合作社,作为芳草地生产小组长高大泉的贤内助,吕瑞芬支撑着整个家,而偏偏这是小叔子二林受人指使要和嫂子分家,瑞芬苦口婆心,泪如雨下,此段经典使王馥荔荣获中国电影"天下第一嫂"的美誉。

时代关键词:,包产到户;发家致富80年代李秀芝---丛珊--《牧马人》文革"中,从四川逃荒到敕勒川牧场的农村姑娘李秀芝,举目无亲,无处"安身。

善良的郭子将她带到许灵均的小破屋里。

秀芝不嫌许灵均是"右派",许灵均感激秀芝对他的信任。

秀芝把他破旧的小屋,收拾得焕然一新,并养起了鸡、鸭、鸽,成了"海陆空"司令。

时代关键词---要向前看90年代九香---宋春丽---《九香》一场雪暴袭来夺去丈夫的生命,九香从倒塌的草房救出五个幼儿,从此她一头挑着五个儿女,一头担着孤寂与艰辛。

君子兰·康乃馨·梅花——试论建国后电影中的三种女性形象文学院200104班亢烨指导老师:杨矗摘要伴随着女性主义的不断深入,女性电影也逐渐引起人们的关注,其中在电影中塑造什么样的女性形象,让女性在电影中处于什么样的地位成为我们值得深思的一个问题。

20世纪50年代以前,好莱坞电影中塑造出的女性都是缺乏独立人格的人,将女性作为男性捕捉的对象——男人性欲的猎物,压倒了她们作为母亲的本性。

新中国的影片则改变了这种情况,在中国电影中女性形象是被正面描绘的,她们有自我存在的价值,有母亲般包容的品质,有独立的人格魅力,好比君子兰、康乃馨、梅花这三种不同特质的花。

“君子兰”式的女性是政治化的女性,她们像男人一样勇敢、无畏,甚至比男人还男人;“康乃馨”式的女性是母亲化的女性,她们温柔、博爱,但有时包容的失去了自我;“梅花”式的女性则是我们现在需要树立的女性形象,她具有强烈的女性意识,独立、自主、爱他但不丧失自己,是一种真正意义上的女性。

关键词中国电影女性形象女性意识马克思曾经指出:“妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度。

”[1]在这个意义上,妇女社会地位的提高就成为了衡量人类社会的历史性进步和文明进展的一个重要尺度。

随着世界妇女大会在中国首都北京召开,妇女问题、女性主义问题再一次引起中国思想界、学术界的重视。

在这种情况下,从当代女性主义的观点来探讨和考察妇女在一种最有影响力的传播媒体——电影中究竟是如何被表现的问题就变得非常重要。

从电影接受美学的角度来看,从妇女作为重要的观影群体这个事实出发,也必然提出妇女形象在电影中如何被表现的问题。

女性主义作为一种新角度的思想观念对传统的电影分析会提供方法上、观念上的启示,而如何运用女性主义分析电影中的女性也就成为电影接受美学研究的一个重要方面。

女性电影在西方是一个特定的概念,与女权运动紧密相联带有浓烈的政治色彩。

女性电影区别于一般的关于妇女题材的影片,不仅描写妇女和妇女问题,其关键还在于塑造什么样的妇女形象,让妇女在电影中处于什么样的地位。

20世纪50年代以前,好莱坞经典影片在美国占据主导地位。

影片中所描绘的妇女形象,基本上都是缺乏独立人格的人。

她们一直以男性的附属物身份而存在,没有独立的存在价值。

由于影片将妇女形象作为男人眼睛捕捉的对象——男人性欲的猎物,压倒了她们作为母亲的本性,因而大量的影片中所反映出来的是男性目光注视下的女性,并总是采取暴露的方法,把女性作为男性的欣赏物。

女性电影则是对这种好莱坞电影模式的否定。

在这类影片中,创作者十分强调女性的独立性,让女性享有和男性同等的地位。

女性形象是被正面描绘的。

即使有些影片所表现的女性的沦落,也是由于各种不同因素,被迫走上此路的。

创作者选择的角度,目的正是在于暴露女性在以往社会所受的压抑与屈辱。

如果与此相比,中国影片中表现妇女命运、妇女题材的电影,都可以称之为西方电影意义上的女性电影。

从中国二三十年代的《神女》、《女性的呐喊》、到五六十年代的《红色娘子军》、《舞台姐妹》、到八十年代的《小街》、《人到中年》、《谁是第三者》以及进入新世纪后的《我和爸爸》、《一个陌生女人的来信》等等,都可以看到与那种意义上的西方女性电影的相同处。

这是因为文化上的原因如“道德化”、“不善于言性”和“新的意识形态”统摄的结果。

因此,在这种意义上,可以说中国的女性电影早已存在。

这样,西方女性电影与中国的根本不同就主要在于:表现妇女形象背后的各自不同的时代社会背景内容。

新时期电影中女性电影的根本特点是受西方女性电影理论的影响而形成的。

西方女性电影理论,是承接着六十年代末期欧美的妇女解放运动之势而发展起来的。

女性电影理论的目的,就是要“力求瓦解目前在电影中存在的女性在创造力上的压抑和形象上的被剥削。

以上的现象根源于男权社会中男女性的不平等关系。

这种关系实际上已自然化成为一种意识形态,并以不同的方式存在于文化和其表意系统中。

”[2]与此相联的女性电影批评,则是“让女性对其自身的不利情况产生觉醒,并做出反应的行为,合力创造出更多以女性为主的文化现象,令旧的男权文化开始产生一种‘断裂’,并由此变化出更有利于男女平等的情况来。

”[3]女性主义电影理论的目的和它的批评化应用,对中国女性电影产生了极大的影响。

由于受西方女性主义电影理论的影响,中国电影开始有了质的变化,即不再是以往的通过女性形象反映社会对女性在婚姻、恋爱、家庭、社会方面价值体现的变迁,而是着意从女性意识入手,思考女性欲望、性别差异和主体性问题。

我认为,女性意识是指从女性的角度来看待事物,以女性的眼光来体察生活中的一切的一种自觉认识。

当这种女性意识深入到电影里,以女性的眼光看女性的婚姻、恋爱、家庭等生活现象,便无疑不仅使中国的电影开拓了表现的视野,同时也有助于塑造更加完整的女性形象。

然而这一切并不是一蹴而就的,它是随着社会、政治、经济等因素的不断发展而发展的,经历了君子兰、康乃馨、梅花这三种不同性格的女性形象的演变。

下面,本文就对建国后电影中的这三种女性形象以及她们所传达出的独特的意识形态做一大略的考察。

一、君子兰——政治化的女性形象“君子兰”型的女性形象主要集中于1949——1966年这十七年间的电影中。

之所以把这一时期电影中的女性喻为君子兰主要是从这些女性的性格特征来考虑的。

1949年以后中国的社会主义国家建设对中国文化、社会、艺术等各方面产生很大的影响,妇女也在很大的程度上解放了(尽管从五四运动起就有许多变化,但是那是在半殖民地、半封建社会下的运动,所以一般中国人认为从这时候起女性才得到全面的解放)。

妇女像男人一样无论处于战场、偏僻的农村都一样地和男性那样参加劳动、甚至做出牺牲,成为“花木兰”式的革命女英雄、女战士,甚至比男人更坚强、更有毅力。

这一点就好比花卉中的君子兰——有着娇美红艳的花朵却以“君子”来命名。

研究革命文艺的一位学者说“红色审美的‘艺术标准’可能具有相当固定、相当有效的形式控制力和相当微妙的形式建构,才可能获得高效率的红色教化功能……红色文学的教化功能并不只停留在概念的演绎上,而是要以活生生的形象去展现革命的体验可能带来的幸福感(包括受虐状态下的幸福感觉),借助各种‘革命美感’的表达,去赢得青年读者的阅读注意力”[4]“君子兰”型的女性也正是在这种红色文艺、主旋律电影中被塑造起来的。

正如这位学者所说的,红色电影中的女性就是以她们“活生生的形象去展现革命的体验可能带来的幸福感(包括受虐状态下的幸福感觉)”,传达出“男人能做到的,女人也能做到”这样一种“花木兰”式的女性意识。

下面我们就来看一下这一类型中有代表性的两位女性形象——赵一曼和吴琼花。

《赵一曼》(1950)由东北电影制片厂的沙蒙担任导演,是一部向抵抗日军侵略的共产主义战士致敬的影片。

赵一曼是个历史人物,在丈夫被日军杀害以后,她接过了丈夫的工作,成为地下共产运动的领导人。

赵一曼在战斗中负伤、被捕之后,屡遭折磨仍拒绝泄露机密。

在医院人员的帮助下,她逃离了魔爪,再次被捕直到牺牲,至死不曾背叛她的事业和人民。

吴琼花是《红色娘子军》(1961)中的主要人物,她在逃离地主的压迫后,参加了海南岛上的女子游击队,成为巡逻侦察队中的一员。

最后在共产党人洪常青的指导下成了一名像赵一曼一样的革命女英雄——坚强、无畏、毫不动摇的理想主义女性,她置中国人民尤其是工人、农民的解放事业于一切之上,为此不惜牺牲自己的生命。

电影正是通过这些女性形象,想让当时的中国女性都立志成为“赵一曼第二”、“吴琼花第二”。

在这些电影中“那种使女性成为男性欲望的对象、引起视觉快感的好莱坞电影模式和男女性别对立与差异消失了,取而代之的是人物间阶级与政治上的对立与差异”[5],同一阶级的男人与女人是纯洁无染的兄弟姐妹,如《红色娘子军》中的吴琼花和洪常青在原剧本中是“同志、首长、领路人、爱人”的关系,而在电影中属于个人的、感情的东西则全部被去掉了,吴琼花与洪常青一样成为同一非肉身的父亲——党/人民的儿女。

女人只是作为“受苦人”翻身/获救,并随即在革命群体中成为无性或化妆为男性的“战士”,成为“党的女儿”,一如“君子兰”,我们无法界定它是花中的“公主”还是花中的“王子”。

之所以出现“君子兰”型的女性是有着深刻的原因的。

当时新中国刚刚建立不久,社会需要人们都成为坚定的革命者,有力的建设者,男性以他们勇敢的品质从古到今都被视为民族的脊梁,而女性要解放,要实现自己的价值,要为社会做贡献,最直接的手段就是参照男性,以男性为标准塑造自己,甚至比男性要更加勇敢、坚强,只有这样才能推进社会主义建设,纳入主流社会。

这似乎是一种“无选择的选择”,好比花木兰需要隐藏好自己的女儿身,象男人那样冲锋陷阵。

另外“君子兰”型的女性的出现,我们在电影理论中也可找到其依据:拉康的“认同”论应用于西方电影中被视作是“欲望投射的过程,有人甚至把观影过程看成是满足窥视欲的过程,认同是通过窥视来转移观影者的‘力比多’,从而使观影者由本能的快感上升为意识形态快感。

”[6]而对中国电影来说,产生认同的是观影者对银幕情境的认同,银幕情境是对现实生活革命化和理想化的结果,因而也是典型化的过程。

影片要求观影者通过对银幕情境的认同来了解生活,认识生活的主流和本质。

同时银幕中塑造出的人物是源于生活,高于生活的,她是观影者所要学习、崇敬的对象,是“革命”、“党性”和“胜利”的一个能指,所以“君子兰”型的女性一旦塑造起来,必然对当时的社会主义建设起到很好的推动作用。

但需要注意的是,虽然在这一过程中女性们出色地完成了她们的任务,与历史一样,电影也强调她们作为战士和英雄的女性形象,但无论是“铁胳膊、铁腿、铁肩膀”的“铁姑娘”,还是“站在高坡上,穿着红衣裳,挥手指方向”的“女性”共产党人,都并非真正意义上的女性,这一时期的女性意识也只是停留在Sex上的平等,而非Gender上的平等。

电影中男女演员在穿着、外貌、言行方面上都几乎是一样的,没有差别的,当时要打倒资产阶级,消除差别,建设平等社会,所以平凡而普通的穿着是可以理解的,但是竟极端化到没有男女的区别,问题还在于其服装和言行都是以男性的标准为标准的。

回想在1949年以后出现的大部分电影中,究竟有没有穿裙子的女性的党的干部、女性英雄?在中国十七年时期的电影中,不如说新时期以前主旋律的电影中,女性穿裙子与不穿裙子其实是起到了政治身份的识别作用的,是一种界划政治身份的标志:穿裙子的就是资产阶级的和不革命的,还没受到党的恩惠,不穿裙子则是已经受到了党的恩惠、变成了党的子女。

巨大的阶级政治对立取代了男女差异成最基本的一种叙事张力。

文化中的“女性”变为一种子虚乌有,“花木兰”式的女性和一个化妆为男人的、以穿男性服装为荣的女性则成为主流文化中女性的最为重要的镜象。