合成抗菌药和抗病毒药doc

- 格式:doc

- 大小:606.51 KB

- 文档页数:18

医疗机构抗菌药物管理制度(标准版)第一章总则第一条为加强医疗机构抗菌药物的管理,规范抗菌药物的临床应用,提高抗菌药物使用的安全性和有效性,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规,结合医疗机构实际,制定本制度。

第二条本制度适用于各级各类医疗机构,包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、妇幼保健机构、康复机构、疗养院等。

第三条抗菌药物是指具有杀菌或抑菌活性的药物,包括抗生素、合成抗菌药、抗真菌药、抗病毒药等。

第四条医疗机构应当建立抗菌药物管理委员会,负责抗菌药物的管理、监督和评价工作。

第二章抗菌药物目录管理第五条医疗机构应当根据国家抗菌药物目录和本机构实际情况,制定本机构抗菌药物目录。

第六条抗菌药物目录应当包括抗菌药物的通用名称、剂型、规格、适应症、用法用量、禁忌症、不良反应等内容。

第七条医疗机构应当将抗菌药物目录报送卫生健康行政部门备案,并定期更新。

第三章抗菌药物采购与储存第八条医疗机构应当建立抗菌药物采购制度,按照国家有关规定进行采购,确保抗菌药物的质量和供应。

第九条医疗机构应当建立抗菌药物储存制度,按照药品储存要求进行储存,确保抗菌药物的质量安全。

第四章抗菌药物处方与使用第十条医疗机构应当建立抗菌药物处方管理制度,规范抗菌药物处方的开具、审核、调剂、使用等工作。

第十一条医疗机构应当建立抗菌药物使用监测和评价制度,对抗菌药物的使用情况进行监测和评价,及时发现问题并采取相应措施。

第十二条医疗机构应当建立抗菌药物耐药监测制度,开展耐药菌监测和耐药机制研究,为抗菌药物的临床应用提供科学依据。

第五章抗菌药物培训与宣传第十三条医疗机构应当建立抗菌药物培训制度,对医务人员进行抗菌药物知识培训,提高医务人员抗菌药物合理使用的意识和能力。

第十四条医疗机构应当建立抗菌药物宣传制度,通过多种形式开展抗菌药物合理使用宣传,提高患者和社会公众对合理使用抗菌药物的认识。

第六章监督管理与法律责任第十五条卫生健康行政部门应当加强对医疗机构抗菌药物管理工作的监督和检查,对违反本制度的医疗机构和医务人员依法予以处理。

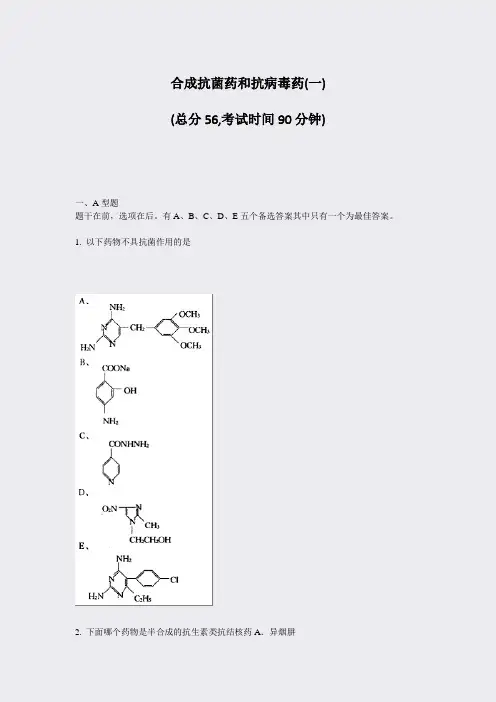

合成抗菌药和抗病毒药(一)(总分56,考试时间90分钟)一、A型题题干在前,选项在后。

有A、B、C、D、E五个备选答案其中只有一个为最佳答案。

1. 以下药物不具抗菌作用的是2. 下面哪个药物是半合成的抗生素类抗结核药A.异烟肼B.链霉素C.乙胺丁醇D.利福平E.对氨基水杨酸钠3. 磺胺类药物的作用机制是A.二氢叶酸合成酶抑制剂B.二氢叶酸还原酶抑制剂C.干扰DNA的复制与转录D.抑制DNA旋转酶E.抑制D-丙氨酸多肽转移酶,阻止细菌细胞壁的形成4. 环丙沙星的化学名为A.1-环丙基-6,8-二氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉酸B.1-环丙基-6,8-二氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(3'5'-二甲基-1-哌嗪基)-3-喹啉酸C.1-环丙基-6-二氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉酸D.1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉酸E.1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(4-甲基-1-哌嗪基)-3-喹啉酸5. 下列叙述中哪项与异烟肼不符A.含有酰肼基和吡啶环B.可与香草醛缩合C.与氨制硝酸银一起可产生氮气和金属银D.与铜离子形成螯合物,pH7.5时一分子异烟肼与铜络合,酸性条件下二分子异烟肼与一个铜离子络合E.与链霉素,卡那霉素和对氨基水杨酸钠等合用可减少耐药性的产生6. 下列药物中哪个可用于泌尿系统感染7. 1962年发现的第一个喹诺酮类药物是A.萘啶酸B.依诺沙星C.环丙沙星D.氧氟沙星E.氟哌酸8. 下列叙述中哪项与诺氟沙星不符A.属喹啉羧酸类喹诺酮类药物B.为第三代喹诺酮类C.分子中6-位有氟,7-位有哌嗪基D.易溶于水及乙醇E.抚菌谱广,对革兰阴性及阳性菌均有效,对绿脓杆菌的作用大于庆大霉素9. 具有以下化学结构的药物是A.甲氧苄啶B.乙胺嘧啶C.甲氨蝶呤D.吡罗昔康E.丙磺舒10. 加入氨制硝酸银试液作用,有金属银沉淀生成的药物是A.利福平B.异烟肼C.环丙沙星D.阿昔洛韦E.利福喷汀11. 具有下列化学结构的药物是A.咪康唑B.酮康唑C.氟康唑D.利巴韦林E.克霉唑12. 在乙酸、盐酸或氢氧化钠溶液中均易溶解的药物是A.乙胺丁醇B.诺氟沙星C.红霉素D.氯霉素E.异烟肼13. 在合成类抗真菌药结构中,必要的基团是A.分子中至少含有一个哌嗪环B.分子中至少含有一个吡咯环C.分子中至少含有一个羰基D.分子中至少含有一个吡唑环E.分子至少含有一个咪唑或三氮唑14. 盐酸小檗碱最稳定的存在形式是A.酮式B.季铵碱式C.烯醇式D.醛式E.醇式15. 酮康唑在分子结构中含有A.氯苯基B.二氯苯基C.哌嗪基D.1,2,4-三唑基E.氯苯基甲基16. 利福平的化学结构属于下列哪一种A.大环羧酸类B.氨基糖苷类C.大环内酰胺类D.环状多肽类E.大环内酯类17. 与乙胺嘧啶属同一结构类型,作用机制也相似的药物为A.磺胺甲噁唑B.甲氧苄啶C.丙磺舒D.硝奎E.甲氨蝶呤18. 加盐酸溶解再加亚硝酸钠试液,颜色由橙色变为暗红色的药物是A.苯妥因钠B.链霉素C.盐酸乙胺丁醇D.利福平E.苯巴比妥19. 以下药物中不具抗结核菌作用的是20. 下述与异烟肼的性质不符的是A.易溶于水,微溶于乙醇,极微溶于乙醚B.与氨制硝酸银试液作用生成金属银反应C.与溴水作用使红棕色消失D.与硫酸铜试液混合在碱性条件下显示深蓝色E.与香草醛作用生成淡黄色固体物21. 喹诺酮类药物的类型为A.吡啶并吡啶羧酸类,吡啶并嘧啶羧酸类,喹啉羧酸类B.吡啶并吡啶羧类,嘧啶并嘧啶羧酸类,喹啉羧酸类C.萘啶羧酸类,嘧啶并异嘧啶羧酸类,喹唑啉羧酸类D.萘啶羧酸类,吡啶并嘧啶羧酸类,喹唑啉羧酸类E.萘啶羧酸类,吡啶并嘧啶羧酸类,喹啉羧酸类22. 下述内容中与利福平不符的是A.遇光易变质B.为鲜红色或暗红色结晶性粉末C.加盐酸溶解后,遇亚硝酸钠试液,颜色由橙色变为暗红色D.为半合成抗生素E.副作用是对第八对脑神经有显著损害23. 第一个口服有效的咪唑类抗真菌药物是A.益康唑B.咪康唑C.氟康唑D.酮康唑E.克霉唑24. 下列叙述中不符于乙胺丁醇的是A.分子中有两个手性碳原子,但只有三个对映异构体B.药用为只,只-构型,右旋光性C.与铜离子在酸性条件下生成一分子螯合物显红色,在pH7.5时形成两分子整合物D.体内代谢途径为氧化,羟基氧化为醛,进而氧化为酸E.抗菌机制可能为与二价金属离子如Mg2+结合,干扰RNA的合成25. 下列药物中有两个手性碳原子的是A.利福平B.呋喃妥因C.乙氨丁醇D.小檗碱E.青霉素26. 加入氨制硝酸银试液在试管壁有银镜生成的药物是A.环丙沙星B.阿昔洛韦C.乙胺丁醇D.利福平E.异烟肼27. 下列药物中哪个是抗病毒药A.阿司咪唑B.阿糖胞苷C.阿昔洛韦D.阿苯达唑E.阿曲库铵28. 下列叙述中哪项与利福喷丁不符A.为半合成抗生素B.结构中含有1,4-萘二酚结构C.C-3位为4-甲基哌嗪腙D.遇亚硝酸液易被氧化成暗红色的酮类化合物E.抗结核作用比利福平强2-10倍29. 盐酸小檗碱与下列哪项叙述不符A.为异喹啉类化合物B.有三种形式存在,其中季铵碱式能溶于水C.小檗碱多以醇式存在D.被高锰酸钾氧化生成小檗酸、小檗醛E.游离碱遇酸时,促使部分醇式和醛式体转变为季铵式30. 下列叙述中哪项与吡哌酸不符A.属吡啶并嘧啶羧酸类B.属第二代喹诺酮类药物C.分子中含有哌嗪环D.分子中含有氟原子E.抗菌谱由革兰阴性菌扩大到阳性菌,对绿脓杆菌也有作用31. 在醋酸和氢氧化钠中均可溶解的药物是A.肾上腺素B.氯霉素C.诺氟沙星D.阿托品E.乙胺丁醇32. 下列叙述中与环丙沙星不符的是A.属第三代喹诺酮类B.盐酸盐可溶于水,在乙醇中极微溶解C.稳定性好,室温保存5年未见异常D.结构中的哌嗪环上带有甲基E.90℃加热或1%溶液用强光照12小时可检出哌嗪环开环和脱羧产物33. 阿昔洛韦临床上主要A.用作广谱抗病毒药B.抗深部真菌感染药C.抗革兰阴性菌感染药D.用于厌氧菌感染E.用于泌尿系统感染34. 利巴韦林的化学名为A.1-β-D-呋喃核糖-1H-咪唑-3-羧酰胺B.1-β-D-呋喃核糖-1,3,4-噻二唑-2-乙酰胺C.1-β-D-呋喃核糖-1H-1,2,4-三氮唑-3-羧酰胺D.1-α-D-葡吡喃糖-1H-1,2,4-三氮唑-3-羧酰胺E.1-β-D-呋喃核糖-1H-1,2,3,4-四氮唑-5-羧酰胺35. 在喹诺酮类抗菌药的构效关系中,必要的基团是A.8位有哌嗪B.1位有乙基取代,2位有羧基C.2位有羰基,3位有羧基D.5位有氟E.3位有羧基,4位有羰基36. 下列叙述中哪项与氧氟沙星不符A.母核是喹啉环与恶嗪环的并环形成稠合的三环B.分子中含有一个手性碳原子C.左旋体的抗菌活性大于右旋体8~128倍D.是现有上市的喹诺酮类药物中毒副作用最小的E.稳定性最好,遇光稳定,不分解变色37. 在喹诺酮类抗菌药的构效关系中,哪个是必要基团A.1位有乙基取代,2位有羧基B.2位有羰基,3位有羧基C.5位有氟D.3位有羧基,4位有羰基E.8位有哌嗪38. 异烟肼保存不当使毒性增大的原因是A.水解生成异烟酸和肼,异烟酸使毒性增大B.遇光氧化生成异烟酸,使毒性增大C.遇光氧化生成氮气和异烟酸铵,异烟酸铵的毒性大D.水解生成异烟酸铵和肼,异烟酸铵使毒性增大E.水解生成异烟酸和肼,游离肼使毒性增大39. 盐酸小檗碱最稳定的存在形式是A.醛式B.醇式C.酮式D.季铵碱式E.烯醇式40. 组成复方新诺明的药物是A.磺胺甲噁唑和柳氮磺胺吡啶B.磺胺嘧啶和磺胺甲噁唑C.甲氧苄啶和磺胺甲噁唑D.磺胺嘧啶和甲氧苄啶E.磺胺甲噁唑和丙磺舒41. 下列药物中哪个是最早用于临床的第三代喹喏酮类药物A.吡哌酸B.诺氟沙星C.环丙沙星D.氧氟沙星E.左氧氟沙星42. 下列药物中哪个不是抗菌药A.磺胺甲噁唑B.甲氧苄啶C.呋喃妥因D.替硝唑E.乙胺嘧啶43. 下列叙述中哪项与利福平不符A.为鲜红色或暗红色结晶性粉末B.遇光易变质,水溶液易氧化而损失效价C.为利福霉素C3引入4-环戊基哌嗪腙的半合成抗生素D.遇亚硝酸易被氧化成暗红色的酮类化合物E.体内代谢为仍具活性的脱乙酰基利福平44. 下列叙述中哪项与阿昔洛韦不符A.是腺嘌呤与开环化合物形成的核苷类抗病毒药B.1位氮上的氢有酸性可制成钠盐供注射用C.为广谱抗病毒药D.其作用机制为干扰病毒的DNA合成,并渗入到病毒的mNA中E.用于治疗疱疹性角膜炎,生殖器疱疹等45. 下列叙述中哪项与磺胺类药物的构效关系不符A.磺酰氨基与氨基在苯环上必须是互为对位B.苯环上有取代基时,有时可增强活性C.氨基上若有取代基需是在体内易被酶解或还原为伯氨基的才有效D.磺酰氨基上N-单取代为拉电子基团时可增强活性E.磺胺类药物的制菌活性与化合物的解离常数(pKa)有密切关系Kpa值在6.5~7.0时抑菌作用最强。

常见化学合成药物化学合成药是化学药。

一般是指通过化学合成的手段而合成单一化合物,化学合成药早已成为当今医药工业的“骨干产品”。

在全球排名前50位的畅销药物中80%为化学合成药。

那么常见化学合成药物由哪些呢?下面是店铺为你整理的常见化学合成药物的相关内容,希望对你有用!常见化学合成药物指以结构较简单的化合物或具有一定基本结构的天然产物为原料,经过一系列反应过程制得的对人体具有预防、治疗及诊断作用的原料药。

这些药物都是具有单一的化学结构的纯物质。

化学合成药的发展已有一百多年历史。

19世纪40年代,乙醚、氯仿等麻醉剂在外科和牙科手术中的成功应用,标志着化学合成药在医疗史上的出现。

随着有机化学、药理学和化学工业的发展,化学合成药发展迅速,品种、产量、产值等均在制药工业中占首要地位。

世界上临床使用的化学合成药物品种已多达数千种。

生产方法化学合成药的生产绝大多数采用间歇法,大致分为三种:①全化学合成,大多数化学合成药是用基本化工原料和化工产品经各种不同的化学反应制得,如磺胺药、各种解热镇痛药。

②半合成,部分化学合成药是以具有一定基本结构的天然产物作为中间体进行化学加工,制得如甾体激素类(见激素)、半合成抗生素(见抗生素、维生素A、E等(见维生素)。

③化学合成结合微生物(酶催化)合成,此法可使许多药品的生产过程更为经济合理,例如维生素C、甾体激素和氨基酸等的合成。

化学合成药的生产,正朝着两个方向发展。

对于产量很大的产品,陆续出现一些大型的高度机械化、自动化的生产车间。

对于产量较小的品种,多采用灵活性很高的中、小型多性能生产设备(或称通用车间),按照市场需要,有计划地安排生产。

到目前为止,人类已开发利用的化学药物种类已达数千种,按照作用的范围可分为中枢神经系统药物、外周神经系统药物、循环系统药物、消化系统药物等;按自身的作用功效可分为解热镇痛药物、抗肿瘤药物、抗菌药、抗病毒药等;按自身的化学结构特点又可分为多肽类药物、激素类药物、巴比妥类药物等。

常用预防药物一、抗微生物药1. 青霉素类(1)青霉素属窄谱杀菌性抗生素,对大多数革兰阳性菌、少数革兰阴性球菌(巴氏杆菌、脑膜炎双球菌)、放线菌和螺旋体等敏感。

应用于炭疽、破伤风、猪丹毒、链球菌病、禽霍乱等病。

一般肌内注射,一次量,马、牛1万〜2 万U/kg体重;猪、羊2万〜3万U/kg体重;禽5万U/kg体重。

2次/天。

(2)氨苄青霉素又名氨苄西林,广谱杀菌剂,对大多数革兰阳性菌、革兰阴性菌、放线菌、螺旋体敏感。

应用于仔猪黄痢、仔猪白痢、禽大肠杆菌病、鸡白痢、禽伤寒、猪传染性胸膜肺炎、禽霍乱、鸭传染性浆膜炎等病。

内服或肌注均易吸收。

内服,一次量,20〜40mg/kg体重,2〜3次/天;注射,一次量,10〜20mg/kg体重,2〜3次/天。

(3)羟氨苄青霉素商品名阿莫西林,与氨苄西林基本相似,作用比氨苄西林强,尤其是大肠杆菌和沙门菌。

内服或肌注均易吸收。

内服,一次量,10〜15mg/kg体重,2〜3次/天;注射,一次量,4〜7mg/kg体重,2〜3次/天。

2. 头孢菌素类头抱菌素类又称先锋霉素类,具有杀菌力强、抗菌谱广(特别是第二、三代产品)、毒性小、过敏反应少、对酸和B -内酰胺酶较青霉素稳定等优点。

第三代和第四代头抱菌素,对厌氧菌、铜绿假单胞菌作用强。

(1)头抱氨苄内服,一次量,10〜30mg/kg体重,2〜3 次/天。

(2)头抱唑啉钠注射,一次量,20〜30mg/kg体重,2〜3次/天。

(3)头抱羟氨苄内服,一次量,10〜30mg/kg体重,2〜3次/天。

(4)头抱拉定内服,一次量,15〜30mg/kg体重,2〜3次/天;注射,一次量,20〜40mg/kg体重,2〜3次/天。

(5)头抱噻肟钠注射,一次量,20〜50mg/kg体重,2〜3次/天。

(6)头抱曲松钠注射,一次量,40〜60mg/kg体重,2〜3次/天。

(7)头抱噻呋钠注射,一次量,1〜5mg/kg体重,2〜3次/天。

3. 氨基糖苷类(1)链霉素抗菌谱较广,主要对结核杆菌和大多数革兰阴性杆菌及革兰阳性菌有效,对钩端螺旋体、支原体也有效。

药物化学之药物分类药物化学中的药物分类化学治疗药物是一种治疗疾病的药物,主要分为以下几类:一、抗生素1.β-内酰胺类抗生素这类抗生素包括青霉素及其半合成类,如青霉素钠(钾)、氨苄西林、阿莫西林、哌拉西林和替莫西林等。

还有头孢菌素及其半合成类,如头孢氨苄、头孢羟氨苄、头孢克洛、头孢哌酮钠、头孢噻肟钠、头孢克肟、头孢曲松、头孢呋辛和硫酸头孢达罗等。

此外,还有β-内酰胺酶抑制剂,如氧青霉烷类的克拉维酸钾和青霉烷砜类的舒巴坦钠和他唑巴坦。

最后,还有非经典的β-内酰胺类抗生素,如碳青霉烯类的亚胺培南和美罗培南以及单环β-内酰胺类的氨曲南。

2.大环内酯类抗生素这类抗生素包括红霉素、琥乙红霉素、克拉霉素、罗红霉素和阿奇霉素等。

3.氨基糖苷类抗生素这类抗生素包括阿米卡星、硫酸依替米星、硫酸奈替米星和硫酸庆大霉素等。

4.四环素类抗生素这类抗生素包括盐酸四环素、盐酸土霉素、盐酸多西环素、盐酸米诺环素和盐酸美他环素等。

二、合成抗菌药1.喹诺酮类抗菌药这类抗菌药以原核生物DNA回旋酶为作用靶点,包括萘啶羧酸类、吡啶并嘧啶羧酸类和喹啉羧酸类。

常见的喹啉羧酸类抗菌药包括诺氟沙星、盐酸环丙沙星、左氧氟沙星、司帕沙星和加替沙星等。

2.磺胺类抗菌药这类抗菌药抑制二氢蝶酸合成酶,包括磺胺甲噁唑和磺胺嘧啶等。

3.抗菌增效剂这类药物包括甲氧苄啶,它可以抑制二氢叶酸还原酶。

三、抗结核药1.抗生素类抗结核药这类药物包括氨基糖苷类的硫酸链霉素和利福霉素类的利福平、利福喷汀和利福布汀等。

2.合成抗结核病药这类药物包括异烟肼、异烟腙、盐酸乙胺丁醇、对氨基水杨酸钠和吡嗪酰胺等。

四、抗真菌药1.唑类抗真菌药这类药物包括咪唑类的硝酸咪康唑和酮康唑,以及三氮唑类的氟康唑、伊曲康唑和伏立康唑等。

2.其他抗真菌药这类药物包括特比萘芬(烯丙胺类)和氟胞嘧啶等。

五、抗病毒药1.核苷类抗病毒药物这类药物包括非开环核苷类的齐多夫定、司他夫定、拉米夫定和扎西他滨,以及开环核苷类的阿昔洛韦、盐酸伐昔洛韦、更昔洛韦、喷昔咯韦、泛昔洛韦和阿德福韦酯等。

合成抗菌药和抗病毒药第一节 合成抗菌药合成抗菌药是指除抗生素以外的抗菌化合物。

抗菌药是一大类抑制或杀灭病原微生物的药物,包括有抗细菌感染的抗菌药、抗结核病药和抗真菌药。

抗细菌感染的药物自发现以磺胺类药物为代表的合成抗菌药以来,发展很快,品种繁多。

本章只讨论合成抗菌药,即喹诺酮类抗菌药、磺胺类药物及抗菌增效剂、抗结核病药及其他抗菌药和抗真菌药物。

1、磺胺类抗菌药磺胺类药物对药物化学的贡献不仅仅为临床上提供过较好的抗菌药物,而且正是由于它的发现和应用,对细菌感染性疾病的治疗,开创了化学治疗药的新纪元,奠定抗代谢学说的基础。

对药物化学的发展起到了重要的作用。

一、磺胺类药物的发展磺胺类药物的母体对氨基苯磺酰胺(磺胺,Sulfanilamide )是在1908作为偶氮染料的重要中间体被合成,其医疗价值无人注意。

1932年Domagk 发现含有磺酰胺基的偶氮染料百浪多息(Prontosil)可以使鼠和兔免受链球菌和葡萄球菌的感染。

1933年报告了用百浪多息治疗由葡萄球菌引起的败血症,引起了世人的瞩目。

为解决百浪多息的水溶性问题,又制备了可溶性百浪多息。

当时流行的说法认为百浪多息的抗菌作用源于其分子结构中偶氮键的染色作用。

但其后发现百浪多息在体外无效,并非所有的含有偶氮键化合物均具有抗菌作用。

偶氮基团为“生效基团”的说法被动摇。

磺胺 百浪多息其后发现百浪多息在体内的代谢产物为对氨基苯磺酰胺,并确证它在体内外均具有抗菌活性,由此确立磺酰胺类药物的基本结构。

磺胺类药物的研究工作发展极为迅速。

到1946年已经合成了5500多种磺胺类化合物, 其中应用于临床的常用的有磺胺醋酰(Sulfacetamide)、磺胺吡啶(Sulfapyridine)、磺胺噻唑(Sulfathizole)和磺胺眯(Sulfaguanidine)等20余种。

1940年青霉素的问世及在临床上应用,一度使磺胺类药物的研究发展受阻。

但随着青霉素的不稳定性、过敏性、耐药性等缺点的暴露,使磺胺类药物的研究再度受到关注,磺胺类药物的开发进入一个新时期,磺胺甲噁唑(Sulfamethoxazole)、磺胺甲氧嗪(Sulfamethoxy pyridazine)等中长效磺胺类药物问世。

此外,还发现了磺胺增效剂甲氧苄啶。

在此期间对磺胺类药物的作用机理和构效关系都进行了深入的探讨,建立药物化学的抗代谢学说。

二、磺胺类药物的构效关系1948年Northey 总结了5500种磺胺类化合物的化学结构和抑菌作用的关系:(1) 对氨基苯磺酰胺基为必需结构,即苯环上的氨基与磺酰胺基必须处在对位,在邻位或间位无抑菌作用。

(2) 芳氨基上的取代基对抑菌活性有较大的影响。

多数磺胺没有取代基,若有取代基, 则必须在体内易被酶分解或还原为游离的氨基才有效,如RCONH-,R-N=N-,-NO 2等基团,否则无效。

(3) 磺酰胺基上N-单取代化合物多可使抑菌作用增强,而以杂环取代时抑菌作用较优。

N ,N-双取代化合物一般丧失活性。

N=NSO 2NH 2NH 2NH 2N H 2SO 2NH 2(4) 苯环若被其它芳环取代或在苯环上引入其它基团,抑菌活性降低或丧失。

磺胺类药物的酸性离解常数(p K a)与抑菌作用的强度有密切的关系,当p Ka值在6.5~7.0时,抑菌作用最强。

三、磺胺类药物的作用机理磺胺类药物作用的靶点是细菌的二氢叶酸合成酶(DHFAS),使其不能充分利用对氨基苯甲酸合成叶酸。

叶酸为细菌生长中的必要物质,也是体内主要的辅酶。

在二氢叶酸合成酶催化下,对氨基苯甲酸、谷氨酸及二氢蝶啶焦磷酸酯或对氨基苯甲酰谷氨酸与二氢蝶啶焦磷酸酯合成二氢叶酸。

再经二氢叶酸还原酶(DHFAR)还原为四氢叶酸,后者进一步合成叶酸辅酶F,该辅酶F为细菌DNA合成中所需核苷酸的合成提供一碳单位。

磺胺类药物作为叶酸的代谢拮抗物是由于它与对氨基苯甲酸在分子大小及电荷分布相似,故能与后者产生竞争性结抗作用。

对氨基苯甲酸分子的长度是0.67nm,宽度是0.23nm,在N-1取代的磺胺类药物分子中,对氨基苯磺酰胺基部分的长度是0.69nm,宽度是0.24nm。

二者的长短及宽度几乎相等。

经过分子轨道方法计算,二者的表观电荷也极相似。

由于人类可利用食物中二氢叶酸,故磺胺药物对人类的影响较小。

四、抗菌增效剂抗菌增效剂是指与抗菌药配伍使用后,能增强抗菌药疗效的药物。

在研究抗疟药的过程中,发现5-取代苄基-2,4-二氨基嘧啶类化合物的药物对二氢叶酸还原酶具有抑制作用,也可以影响辅酶F的形成,达到化学治疗的目的。

其中甲氧苄啶(Trimethoprim,TMP)对革兰阳性和阴性菌均具有广泛的抑制作用。

它对二氢叶酸还原酶进行可逆性地抑制,阻碍二氢叶酸还原为四氢叶酸,影响辅酶F的形成,从而影响微生物DNA、RNA及蛋白质的合成,抑制了其生长繁殖。

磺胺类药物能阻断二氢叶酸的合成,而甲氧苄啶阻断二氢叶酸还原成四氢叶酸。

当二者合用后,可产生协同抗菌作用,使细菌体内叶酸代谢受到双重阻断,抗菌作用增强数倍至数十倍,故甲氧苄啶又被称为磺胺增效剂。

后来发现甲氧苄啶与其他抗生素合用也可增强抗菌作用。

对甲氧苄啶的4位取代基改变,得到具有较强的抗菌作用的药物,如四氧普林(Tetro- xoprim)及溴莫普林(Brodimoprim)等。

与甲氧苄啶不同的其它抗菌增效剂有丙磺舒(Probenecid),其作用机制可以抑制有机酸的排泄,从而提高有机酸药物在血液中的浓度。

丙磺舒与青霉素合用时,由于降低青霉素的排泄速度,从而增强青霉素的抗菌作用。

克拉维酸(Clavulamic Acid)具有抑制β-内酰胺酶的作用,与β-内酰胺抗生素合用时,可以保护其免受β-内酰胺酶的作用。

NN BrOMeMeONH 2NH 2NN NH 2NH 2OCH 2CH 2OCH 3OMeMeOSO 2NCOOHCH 2CH 2CH 3CH 2CH 2CH 3溴莫普林 四氧普林 丙磺舒*磺胺甲噁唑(Sulfamethoxazole )ON CH 3S N HO O NH 2化学名为N-(5-甲基-3-异噁唑基)-4-氨基苯磺酰胺;又名磺胺甲基异噁唑,新诺明(SMZ )。

本品为白色结晶性粉末;无臭,味微苦。

在水中几乎不溶,在稀盐酸,氢氧化钠试液或氨试液中易溶。

mp.168~172℃。

磺胺甲异噁唑是1962年问世的磺胺药物,半衰期为11小时,抗菌作用较强。

现多与抗菌增效剂甲氧苄啶合用,这种复方制剂被称为复方新诺明,即将磺胺甲噁唑和甲氧苄啶按5:1比例配伍,其抗菌作用可增强数倍至数十倍,应用范围也扩大,临床用于泌尿道和呼吸道感染及伤寒,布氏杆菌病等。

COOC 2H 52H 5CH 3COCH 2COCOOC 25NH 2OH.HCl NOHOHCOOC 2H 5-H2ONCOOC 2HO223SO 2H 3COCHN SO 2NHH 2N NO*甲氧苄啶(Trimethoprim )NNOCH 3H 3COH 3CONH 2NH 2化学名为5-[(3,4,5-三甲氧基苯基)-甲基]-2,4-嘧啶二胺 ,别名甲氧苄胺嘧啶。

本品为白色或类白色结晶性粉末;无臭,味苦;在氯仿中略溶,在乙醇或丙酮中微溶,在,中几乎不溶;在冰醋酸中易溶。

mp.199~203℃, p Ka 为 7.2。

人和动物辅酶F 的合成过程与微生物相同,因此,甲氧苄胺嘧啶对人和动物的二氢叶酸还原酶的亲和力要比对微生物的二氢叶酸还原酶的亲和力弱10000至60000倍,所以,它对人和动物的影响很小,其毒性也较弱。

本品和磺胺药物合用,可使其抗菌作用增强数倍至数十倍。

甚至有杀菌作用。

而且可减少耐药菌株的产生。

还可增强多种抗生素(如四环素、庆大霉素)的抗菌作用。

OCH 3OCH H 3COCH 3OCH 2CH 2CNH 3CO H 3COH 3COCH CCH 2OCH 3CNNH2NH NH 23CO H 3COH 3COCH 2NNNH 2H 2N该起始原料可由以下两种制备方法得到: 1、以没食子酸为起始原料OHOHHO324NaOHOCH 3OCH 3H 3CO3OCH 3OCH 3H 3CO32 2.2OCH 3OCH 3H 3CO2K 3Fe(CN)6OCH 3OCH 3H 3CO2、以香兰素为起始原料OHOCH 32OHOCH 3BrCu, NaOHOHOCH 3HO324NaOHOCH 3OCH 3H 3CO2、喹诺酮类抗菌药一、喹诺酮类抗菌药的发展概况喹诺酮类抗菌药是一类以原核生物DAN 促旋酶和拓扑异构酶Ⅳ为作用靶点的合成抗菌药。

自1962年萘啶酸(Nalidixic Acid)被发现以来,此类药物发展极为迅速,已经成为仅次于β-内酰胺抗生素的抗菌药物,此类药物的发展大体上可分为三个阶段。

第一阶段1962年~1969年萘啶酸、吡咯米酸(Piromidic Acid)和奥索利酸(Oxolinic Acid)为代表,其特点是抗革兰氏阴性菌,对革兰氏阳性菌几乎无作用,易产生耐药性。

但活性属于中等,而且体内易被代谢,作用时间短,中枢毒性较大,现已少用。

第二阶段1970年~1977年由于在其分子中引入对DAN 促旋酶有亲和作用的哌嗪基团,使其抗菌活性大大增加。

抗菌谱也从革兰氏阴性菌扩大到阳性菌并且对绿脓杆菌也有活性,药代动力学性质也得到改善,耐药性低,毒副作用小,临床上用于治疗泌尿道感染和肠道感染及耳鼻喉感染。

代表药物为吡哌酸(Pipemidic Acid)和西诺沙星(Cinoxacin)。

第三阶段1978年~现在在其药物分子中引入氟原子使其抗菌谱和药物代谢动力学性质达到极佳,除抗革兰氏阳性菌和阴性菌以外,对支原体和衣原体及分支杆菌也有作用。

在除脑组织和脑脊液外的各种组织和体液中均有良好的分布,因此,应用范围从泌尿道和肠道,扩大到呼吸道感染、皮肤感染、骨和关节感染、腹腔感染、胃肠道感染、伤寒、败血症、淋病等,最令人可喜的是像斯帕沙星(Sparfloxacin)等新的喹诺酮类药物对结核杆菌现示强大的抑制作用。

而且一些药物的药效可与头孢菌素相媲美。

主要代表药物有诺氟沙星(Norfloxacin)、环丙沙星(Ciprofloxacin)、氧氟沙星(Ofloxacin)、左氟沙星(Levofloxicin )、洛美沙星(Lomefloxacin)、依诺沙星(Enoxacin)、托舒氟沙星(Tosufloxacin)、帕珠沙星(Pazufloxacin )和加替沙星(Gatifloxacin)等。

FN NN OCOOH F F N H 2N N H N NO CH 2CH 3F N N OCOOH CH 2CH 3C H 3N N NN OCOOH CH 2CH 3N N H N N N OCOOHCH 2CH 3二、喹诺酮类抗菌药的分类喹诺酮类药物按其母核的结构特征可以分为以下三类: 1、萘啶羧酸类(Naphthyridinic Acids )萘啶酸 依诺沙星 托舒氟沙星2、吡啶并嘧啶羧酸类(PyridopymidinicAcids )吡咯米酸 吡哌酸 3、喹啉羧酸类(Quinolinic Acids )NNH NOCOOH2CH 3F NH 3CNNOCOOH CH 2CH 3F NNH NOCOOHCH 2CH 3FFCH 3诺氟沙星 哌氟沙星 洛美沙星NNH NOCOOHFNNNH OCOOHFFC H 33NH 2环丙沙星 斯帕沙星NH 3CNNOCOOHF OCH 3NH 3CN3氧氟沙星 左氟沙星3H 2OMeNNH NOCOOHF CH3帕珠沙星 加替沙星三、喹诺酮类抗菌药的构效关系、理化性质和代谢特点 1、喹诺酮类抗菌药的构效关系:根据大量的有关资料研究,将喹诺酮类药物的结构通式构效关系可总结如下:(1)吡啶酮酸的A 环是抗菌作用必需的基本药效基团,变化较小。