第13课对外开放格局的初步形成

- 格式:pptx

- 大小:4.90 MB

- 文档页数:22

第13课对外开放格局的初步形成学科组高一历史主备人执教人课题第13课对外开放格局的初步形成课时1课时时间2013- -课时教学目标知识与能力1、掌握经济特区的概念、设立及意义;沿海经济开放地带的形成和“走出去”战略;浦东开发的目的及影响;对外开放格局的初步形成。

2、理解特区在社会主义建设中的作用和影响;“走出去”战略的提出;浦东成为中国20世纪90年代改革开放的重点和标志。

3、能在地图上找出经济特区、沿海港口城市、沿海经济开放区的位置。

过程与方法1、通过谈话、提问、归纳分析、比较等方式,帮助学生把握对外开放的全貌,加深对问题的理解。

2、利用历史资料、示意图,引导学生从形式多样的材料中获取历史信息。

情感态度与价值观1、树立对外开放意识,认可和支持我国的对外开放政策,从中获得必要的现代经济意识。

2、对外开放是我国的一项长期基本国策,是党的基本路线的重要组成部分。

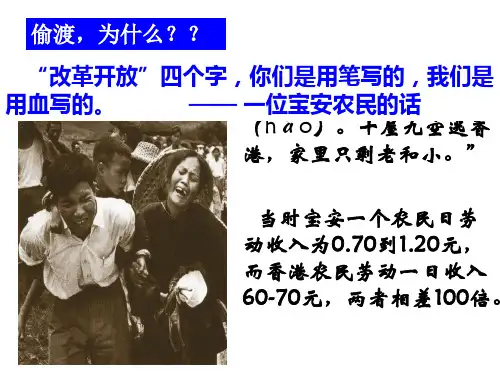

教学设想重点:对外开放格局是如何初步形成的难点:经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响教学程序与策略个性修改【导入新课】“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。

”这首耳熟能详的歌曲中的老人就是我国改革开放的总设计师——邓小平,而他当年画的那个圈不断扩展,开放的春风吹绿了江南岸,又度玉门关。

在从南方到北方,从沿海到内地的发展中,中国对外开放的格局初步形成。

邓小平为什么提出设立经济特区?我国的对外开放又形成了怎样的开放新格局,有何特点?我们将在本课中继续学习、探讨这些问题。

一、对外开放格局的初步形成的背景:1、国际方面:①20世纪70年代国际形势走向缓和。

20世纪70年代,中国恢复了在联合国的合法席位,中美、中日关系相继实现了正常化;②世界经济一体化进程加快。

亚洲“四小龙”等一批新兴工业化国家和地区的经济腾飞,这一切都为中国的改革开放提供了难得的国际环境。

2、国内方面:①“十年动乱”的破坏,致使国民经济到了崩溃的边缘;②以邓小平为核心的党的第二代领导集体,在十一届三中全会上做出了将党的工作重心转移到经济建设上来的重大决策。

第13课对外开放格局的初步形成1. 背景介绍随着中国经济的发展和国际交流的日益频繁,对外开放成为推动中国经济增长和国际合作的重要战略方针。

本文将探讨中国对外开放格局的初步形成,并分析其中的关键因素和影响。

2. 对外开放政策的制定和调整中国对外开放政策的制定和调整是对外开放格局初步形成的重要驱动力。

自1978年改革开放以来,中国不断调整对外开放政策,逐步开放市场、吸引外资、扩大贸易等。

其中,中国加入世界贸易组织(WTO)是对外开放政策的重要里程碑。

通过加入WTO,中国承诺逐步放开市场准入、降低贸易壁垒、保护知识产权等,为外商投资提供了更好的营商环境。

3. 经济特区的发展经济特区的发展是中国对外开放格局初步形成的重要组成部分。

自1980年代开始,中国陆续设立了深圳、珠海、厦门等经济特区,通过招商引资、外贸出口等方式吸引外资和技术引进。

经济特区的成功实践为其他地区的对外开放提供了有益经验,推动了中国对外开放格局的初步形成。

4. 自由贸易试验区的建设自由贸易试验区的建设是中国对外开放格局初步形成的新尝试。

自2013年起,中国开始设立自由贸易试验区,并在上海、广东、福建等地筹建了一批试验区。

自由贸易试验区通过放宽市场准入、改革投资审批制度等措施,为企业提供更灵活、便利的经营环境,吸引了一批外商投资和国际企业落户。

5. 区域经济合作的推进区域经济合作是中国对外开放格局初步形成的重要推动力。

中国积极参与区域经济合作组织和倡议,如亚洲合作对话会(ACD)、上海合作组织(SCO)等,并推动建设“一带一路”倡议。

这些合作机制和倡议为中国与周边国家和地区的经济合作提供了重要平台,推动了中国对外开放格局的初步形成。

6. 外商投资的增加外商投资的增加也是中国对外开放格局初步形成的重要反映。

中国近年来不断改善外商投资环境,通过制度性改革和政策优惠等方式吸引了更多的外商投资。

特别是在服务业、高技术产业等领域,外商投资的增加对中国经济的发展和对外开放格局的形成起到了积极作用。

一、对外开放格局形成的过程(步骤)1. 创办经济特区(1)过程(史实):①1980年,设立深圳、珠海、汕头、厦门等第一批经济特区。

②1988年设置海南经济特区。

(2)特点:①国家给予特区较大的经济管理权限。

②以吸收和利用外资为主。

③实行以社会主义公有制为主导的多元化经济所有制形式。

④经济活动以市场调节为主。

(3)意义:①外向型经济的排头兵,对沿海地区外向型经济战略具有探索和示范作用。

②特区的改革为全国提供了宝贵经验。

2.开放沿海港口城市从1984年开始,开放天津、上海、福州、广州等14个沿海港口城市。

3.开辟沿海经济开放区1985年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区。

4.建立经济技术开发区1988年开始在沿海和内地开放城市划定一定区域建立。

5.开发和开放浦东(1)决策时间:1990年。

(2)目的:①把上海建设成为国际经济、金融、贸易中心之一。

②带动长江三角洲和长江流域经济的新飞跃。

(3)意义:①20世纪90年代初国家经济发展的重大战略步骤。

②20世纪90年代改革开放的重点和标志。

6.加入世界贸易组织2001年加入,中国全面融入经济全球化的重要标志。

【温馨提示】经济特区的“特”主要体现在特殊的经济政策,特别行政区的“特”主要表现在特殊的社会制度(资本主义制度)。

【问题导思】1.我国第一批经济特区的地域分布有何特点?为什么?答案:特点:集中在东南沿海(福建和广东)。

原因:这四个地方在地理、人文条件方面具有开展对外经济活动的优势,毗邻港澳台,靠近国际市场,历史上海外交往、贸易的传统,交通便利;有广阔的经济腹地可以依托,海外华侨、外籍华人众多。

►预习检测1.下列关于经济技术开发区的表述,不正确的是(C)A.以引进外资为主B.以高新技术产业为主C.具有劳动密集型的特点D.以加工出口产品为主二、对外开放格局的初步形成1.形成时间21世纪初。

2.体系构成经济特区、沿海开放城市、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市。

第13课对外开放格局的初步形成一课标要求概述我国创办经济特区、兴办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发上海浦东的历史事实,分析我国对外开放格局初步形成的特点二教材分析本课教材主要介绍了我国实行对外开放,逐步形成了“经济特区─沿海开放城市─沿海开放区─沿江开放港口城市─沿边开放城镇─内地省会开放城市”的开放体系,初步确立了我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

三教学目标1、知识与能力:(1)识记:掌握经济特区的概念、设立及意义,理解特区在社会主义建设中的作用和影响,认可、支持“对外开放”这项基本国策;(2)掌握沿海经济开放地带的形成和浦东开发的目的及影响,理解浦东成为中国90年代改革开放的重点和标志;(3)掌握对外开放格局的初步形成,分析初步形成的特点,能在地图上找出经济特区、沿海港口城市、沿海经济开放区的位置。

(4)掌握“走出去”战略,理解“走出去”战略的提出。

2、过程与方法:(1)利用历史图片、文字、示意图等,引导学生从多种形式的材料中获取有效信息,做到论从史出;(2)运用上网查询资料,课堂组织讨论等方式,加深对教材内容的理解,培养学生观察、思考、探究问题的能力。

运用比较、概括和阐释等方式,引导学生掌握对外开放的过程,把握全貌;(3)通过设置“为什么最早在深圳、珠海、汕头、厦门四个地方建立经济特区?”“当代的对外开放与旧中国向列强开放通商口岸和商埠有哪些本质区别?”等问题,组织学生探究。

3、情感态度与价值观:(1)树立对外开放意识,认可和支持我国对外开放政策,并从中获得必要的现代经济意识。

(2)进一步思考如何应对对外开放给国家和个人发展带来的机遇和挑战,培养学生的责任感,增强紧迫感。

教育学生关心社会,关心国家,与时俱进。

(3)教育学生珍惜生活、奋发学习,为改革开放的伟大事业推波助澜。

四教学重点和难点:重点:对外开放格局是如何初步形成的。

经济特区的建立,浦东的开发和开放难点:经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响。