相对论性多普勒效应

- 格式:doc

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:3

多普勒效应:天文观测的有力手段多普勒效应(D o p p l e r e f f e c t)这一普遍的物理现象,在寻找马航失联客机中大出风头。

专业人员利用这个效应,从极为有限的数个飞机和海事卫星的自动握手信号频率微小的变化中,分析出飞机的飞行方向,并结合合理假设的飞机飞行参数,判断出了飞机坠海的大致区域,成为目前寻觅飞机下落最重要的线索。

多普勒效应在天文上的应用更为广泛,是许多天文观测不可缺少的手段。

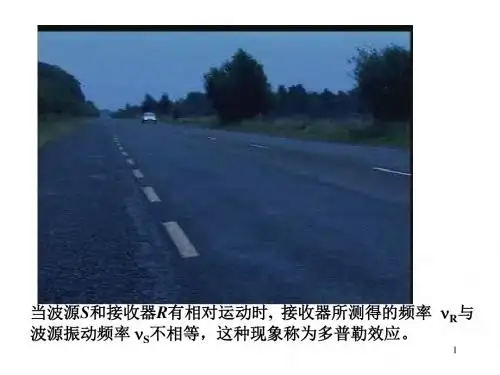

多普勒效应是指,如果信号源和信号接收器之间有相对运动,那么接收端接收到的信号频率将发生变化:两者相向运动则频率增加,反向运动则频率降低。

对声波的多普勒效应我们都有体会,比如呼啸而过的火车,当火车驶近观测者时鸣笛声波频率增加,音调变高;火车驶过观测者后,火车和观测者之间的相向运动突然变为反向运动,鸣笛声波频率骤然降低,音调变低沉。

不论是声源向静止的观测者运动时,声源发出的声波波长被压缩;还是观测者向静止的声源运动,声速增加;因为频率=声速/波长,所以只要两者相向运动,结果都是频率增加。

因此,通过声波频率的变化,可以计算出声源相对于观测者的运动速度。

无线电、光等电磁波也有类似的多普勒效应,但因为电磁波以光速传播无需媒介,需要考虑相对论效应,所以具体的频率变化和相对运动速度的关系与声波有些不同。

生活中应用多普勒效应的例子很多:交通警察用这个原理来测量车辆是否超速;医疗上用的彩超通过它测出血管里血液流动的方向,再用不同颜色显示出来,帮助分辨动脉静脉以诊断血管病变等;气象雷达可以利用它测出云层的运动速度;天文观测上,通过多普勒效应得到远处天体和地球上的观测者之间的相对运动速度显得特别有意义,尤其是太阳系以外遥远的天体,它们在地球上的观测者看来几乎就是恒定不动的,很难直接看到它们的运动情况。

根据上面的原理,要利用多普勒效应测量遥远天体和我们的相对速度,必须先知道作为信号源的天体所发出的信号原本的频率。

那么,怎么才能得知这个原本的频率呢?天体物理学告诉我们,恒星表面发出的连续频率的光在穿越它们自身大气时,某些频率的光会被大气中的元素所吸收,从而在该恒星光谱与这些元素对应的特征频率位置上形成暗线;或者恒星表面的高温等离子体本身就能发出所含元素特征频率的光,被光谱仪检测出。

相对论多普勒效应的简易推导相对论多普勒效应是相对论中的一个重要概念,它描述了光源和观察者相对运动时,光的频率和波长的变化。

相对论多普勒效应是相对论的一个基本概念,对于理解相对论的本质和应用相对论于实际问题中具有重要意义。

相对论多普勒效应的推导可以从两个方面入手,一个是相对论中的光速不变原理,另一个是多普勒效应的经典推导。

下面我们将从这两个方面入手,推导相对论多普勒效应。

一、相对论中的光速不变原理相对论中的光速不变原理是相对论的一个基本概念,它描述了光在任何惯性系中的速度都是不变的。

这个原理是相对论的核心内容之一,也是相对论的基础。

假设有一个光源S和一个观察者O,它们相对静止。

光源向观察者发射光波,光速为c。

观察者O接收到光波,记录下光波的频率f和波长λ。

此时,我们可以根据相对论中的光速不变原理,得到以下公式:c = fλ这个公式是相对论中的光速不变原理,它描述了光速、频率和波长之间的关系。

在相对论中,光速是一个恒定不变的量,无论在哪个惯性系中观察,光的速度都是c。

这个公式为我们后面的推导提供了基础。

二、多普勒效应的经典推导多普勒效应是经典物理中的一个重要概念,它描述了光源和观察者相对运动时,光的频率和波长的变化。

多普勒效应是经典物理的基础,它为我们后面的相对论推导提供了基础。

假设有一个光源S和一个观察者O,它们相对运动。

光源向观察者发射光波,光速为c。

此时,我们可以根据多普勒效应的经典推导,得到以下公式:f' = f(1 ± v/c)其中,f'是观察者O测量到的光波频率,f是光源S发射的光波频率,v是光源S和观察者O的相对速度,c是光速。

这个公式描述了光源和观察者相对运动时,光波频率的变化。

当光源和观察者相对静止时,公式中的v为0,此时f'等于f,即观察者O测量到的光波频率等于光源S发射的光波频率。

当光源和观察者相对运动时,公式中的v不为0,此时f'和f的关系取决于光源和观察者的相对速度。

多普勒效应的应用及原理1. 引言多普勒效应是描述波动传播时由于相对速度的改变而产生频率变化的现象。

由于其广泛的应用,掌握多普勒效应的原理和应用是现代科学领域的重要基础知识之一。

本文将介绍多普勒效应的基本原理,并探讨其在不同领域的应用。

2. 多普勒效应的原理多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒在1842年首次提出的,其基本原理可以通过下面的公式来描述:f' = f * (v ± vr) / (v ± vs)其中,f'是观测者接收到的频率,f是发射源的频率,v是介质中的传播速度,vr是发射源相对观测者的速度,vs是观测者相对介质的速度。

当发射源向观测者靠近时,观测者接收到的频率会增加,反之则会减小。

3. 多普勒效应在天文学中的应用多普勒效应在天文学中有着重要的应用。

通过观测天体的频率变化,我们可以得知其相对于地球的运动状态。

例如,当一个天体以恒定的速度远离地球时,由于多普勒效应的作用,我们观测到的频率将会比预期的低。

这种现象被广泛应用于测量星系的运动速度和距离。

4. 多普勒效应在医学中的应用多普勒效应在医学领域中有着重要的应用,尤其是在超声波检测中。

通过测量回波的频率变化,医生可以获得关于血流速度和方向的信息。

这对于检测心脏和血管疾病非常有帮助,并且可以用于指导手术和治疗。

5. 多普勒效应在交通领域的应用多普勒效应在交通领域中也有着广泛的应用。

例如,在雷达测速仪中,通过测量接收到的回波的频率变化,我们可以确定车辆的速度。

此外,多普勒效应还被用于交通信号控制系统,以提高交通路口的安全性和效率。

6. 多普勒效应在物理学中的应用多普勒效应在物理学中也有着重要的应用。

例如,在粒子物理学领域,加速器质谱仪利用多普勒效应测量粒子的电荷-质量比。

此外,多普勒效应还被应用于光学中的拉曼光谱和激光多普勒成像等领域。

7. 多普勒效应在气象学中的应用多普勒效应在气象学中也有着重要的应用。

多普勒效应( Doppler effect)(第一讲)多普勒效应是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了这一理论,主要内容为:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。

在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高(蓝移blue shift);当运动在波源后面时,会产生相反的效应。

波长变得较长,频率变得较低(红移red shift);波源的速度越水波的多普勒效应高,所产生的效应越大。

根据波红(蓝)移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。

恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度,除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小。

所有波动现象都存在多普勒效应。

发现1842年奥地利一位名叫多普勒的数学家、物理学家。

一天,他正路过铁路交叉处,恰逢一列火车从他身旁驰过,他发现火车从远而近时汽笛声变响,音调变尖,而火车从近而远时汽笛声变弱,音调变低。

他对这个物理现象感到极大兴趣,并进行了研究。

发现这是由于振源与观察者之间存在着相对运动,使观察者听到的声音频率不同于振源频率的现象。

这就是频移现象。

因为,声源相对于观测者在运动时,观测者所听到的声音会发生变化。

当声源离观测者而去时,声波的波长增加,音调变得低沉,当声源接近观测者时,声波的波长减小,音调就变高。

音调的变化同声源与观测者间的相对速度和声速的比值有关。

这一比值越大,改变就越显著,后人把它称为“多普勒效应”。

原理多普勒效应指出,波在波源移向观察者时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低。

当观察者移动时也能得到同样的结论。

但是由于缺少实验设备,多普勒当时没有用实验验证、几年后有人请一队小号手在平板车上演奏,再请训练有素的音乐家用耳朵来辨别音调的变化,以验证该效应。

假设原有波源的波长为λ,波速为c,观察者移动速度为v。

相对论多普勒效应公式的推导1引言多普勒效应是物理学中一个风行的现象,也叫多普勒耦合,是由相对论分析出来的。

1905年,爱因斯坦解释了多普勒的性质及其与相对论的联系,上帝的抛物线,多普勒效应的定义,是将观察者和发射源的相对速度考虑在内的。

2相对论的影响多普勒效应的出现是相对论的结果,相对论以20世纪初作为重要支撑,它认为:物体移动时,其速度有其限度,且物质和光在加速运动时会发生变化,可以看到物体变形和相对频率变化的现象,因此多普勒效应也不可避免地出现了。

3多普勒效应公式的推导假设发射源的速度为V,观察者的速度为U,则根据相对论,发射源和观察者有相对速度V-U。

于是,多普勒效应的公式由相对论得出。

假设T0为实验室参考坐标系(Observer')下的发射频率,T为发射源参考坐标系(Source')下的发射频率,c为光速,则多普勒效应的公式为:T=T0*[1-V/c]/(1-U/c)4推导过程即观察者和发射源先通过匀加速运行,再相对停止,在这种情况下,多普勒效应的发生可以描述为两个物体以相对的姿态前后运动的结果:先考虑实验室定义的参考坐标系Observer',它的v'=U,t'=T0。

再考虑发射源定义的参考系Source',它的v'=V,t'=T。

如果Light'为对Light发射源匀加速运行时的监测所得,把x'记为light'的发射位置,令Light’固定位置,则有:t'=-x'/ct=t'+x/c这里,t为发射源上的发射时刻,x为Light发射源和观察者之间的位移,那么可以得到:T/T0=1-U/c/(1-V/c)以上就是多普勒效应公式的推导过程。

5总结多普勒效应是物理学中一个常见的现象,由相对论分析出来的,并且可以用公式来描述。

利用公式,可以准确地算出实验室里的观察和发射源的相对速度,从而获知可以在不同平台上检测到的相同的发射频率的异常情况,也能解释此种现象的成因和影响。

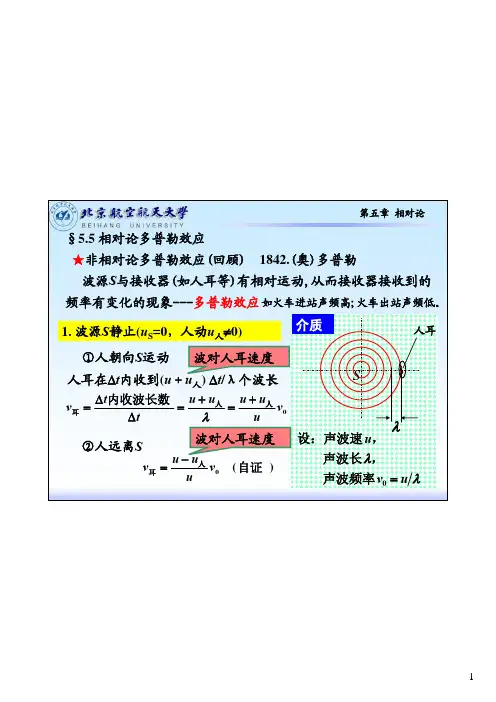

第五章相对论★非相对论多普勒效应(回顾) 1842.(奥)多普勒波源S 与接收器(如人耳等)有相对运动,从而接收器接收到的频率有变化的现象---多普勒效应1. 波源S 静止(u S =0,人动u 人≠0)①人朝向S 运动人耳在Δt 内收到(u +u 人) Δt /λ个波长v u u u u u t t v 人人耳内收波长数+=+=ΔΔ=λ②人远离S) ( 0自证人耳v uu u v −=§5.5 相对论多普勒效应如火车进站声频高;火车出站声频低。

λλu v u =0 声波频率,声波长,设:声波速人耳Sλ介质波对人耳速度波对人耳速度第五章相对论2.观察者静止(u 人=0),波源S 动(u S ≠0)①波源S 朝向人运动:由图知:波长压缩了即:000 v u u u v u v u u T u u u v S S S −=−=−=′=∴λλ耳②波源S 远离人:) ( 0自证耳v u u uv S +=介质⋅⋅⋅S u r S⋅人耳Tu S Tu S −=′λλu S T λT u S −=′λλu S =0的第二波3.一般情况:cos cos 0v u u u u v S αβm 人±=耳规律:波源动⇒波长变;接收器动⇒接收完整波长数变.波对人耳速度波对人耳速度可见:当波源或观察者在二者联线垂直方向(α=β=π/2)上运动时,无多普勒效应。

(见本教材《力学》p237)第五章相对论★相对论多普勒效应光波传播不需介质, 这与机械波声波完全不同;由光速不变原理,无论是光源向接收器运动,还是接收器向光源波运动,对接收器来说光速都是c 。

⋅⋅Tu S ⋅因此,可仿声波源朝向接收器情形如图接收器(不动)→S:光源(运动)→S':光波周期T' =T 0,ν'= ν0光波周期T ,频率ν相对论⇒, 12β−′=T Tc u S =βλ= λ-u S T=cT-u S T =(c-u S )T 缩Tu S−=λλ 缩接收频率为:0 11)(νββλν−+==−==L Tu c c cS 缩※光源与接收器在连线上S u r S⋅x接收器无介质第五章相对论※光源与接收器不在连线上接收器u S光源θ将v 投影到连线上:u S cos θλ= (c -u S cos θ)T,缩接收频率为: )cos (T θu c c cS −==λν缩相对论⇒ , 1 2β−′=T T c u S=β , 10′=T ν 1)cos (2T u c cS ′−−=βθ )cos 1(102v θββ−−= 11 00v v ββθ−+=⇒= 11 0v v ββπθ+−=⇒=光源相对接收器迎来⇒⇒频率增加光源背对接收器远离⇒⇒频率减少光源或接收器在二者联线垂直方向上运动⇒1 202v v βπθ−=⇒=注:在互垂直方向上, 机械波声波等无多普勒效应,而光波有。

老师讲课位置2 培养立体感觉:由从平面形态思维到立体形态思维的模式转变,树立三维空间概念。

感觉是指人的直观判断力。

立体感觉是对形的体量把握,这与平面的感觉是完全不同的。

平面形态是靠轮廓去把握的,一个平面只能决定一个轮廓,却不能决定一个立体形态,因为同一立体形态从不同的角度去观察,均能看到不同的形态。

例如:一个正方形,若把其画在纸上,其轮廓就固定下来了,它不会再有产生别的形状的可能性,而对立体形态来说,一个平面的正方形投影是不能确定该立体的形状,它至少需要三个角度的投影才能确定其外观形状。

PPT内容以左侧虚线为准,不能超过虚线PPT 内容不能超过下侧虚线正文重点字体为微软雅黑22号加粗正文内容要求字体为微软雅黑18号行距为1.5倍PPT内容不能超过右侧虚线注:此为一般只有大量文字信息的PPT 模板多普勒效应主讲教师:孟庆鑫2发射频率ν接收频率ν'νν'=?若波源或观察者,或两者同时相对介质运动,则观察者接收到的频率和波源的振动频率不同的现象,称为多普勒效应。

(1842年)一、多普勒效应Sov v ±±='u u νν相对运动发生在两者连线上时:其中:v :波源振动的频率v ′:探测器探测的频率:探测器相对于介质的速度o v :波源相对于介质的速度S v :波相对于介质的速度u 波源、探测器的相对运动状态影响探测到的频率。

以下讨论以介质作参考系(1)波源和观察者都静止0==o ,v v S νν='假设相对运动发生在波源和观察者的连线上。

Sov v ±±='u u νν(2)波源静止,观察者运动0≠=o ,v v S νuν)(ov ±='1νuu νu u λt t u νo o o /d dv v v +=+=+=')((3)观察者静止,波源运动νu u νsv ='00=≠o ,v v S Sov v u u νν±='(4)探测器、波源都运动波速增加(减少)00≠≠o ,v v S 波长变短(长)vu u T u u λu νss s v v -=-='=')(Sov v ±±='u u ννλy'λTS v yuT5(5)一般情况ναu βu νcos cos S o v v ±='uSvαβv o vSv Sv 'o vov '(6)光(电磁波)的多普勒效应光源和接收器在同一直线上运动时,考虑相对论效应:两者相向运动时,接收波长变短,这种现象称为“紫移”。

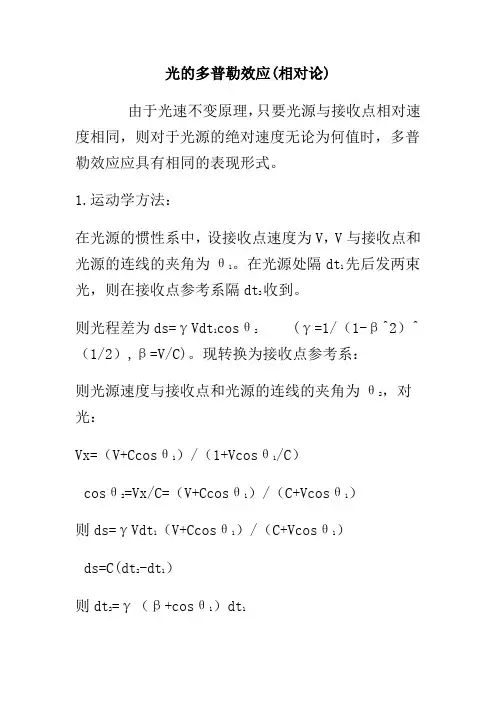

光的多普勒效应(相对论)

由于光速不变原理,只要光源与接收点相对速度相同,则对于光源的绝对速度无论为何值时,多普勒效应应具有相同的表现形式。

1.运动学方法:

在光源的惯性系中,设接收点速度为V,V与接收点和光源的连线的夹角为θ1。

在光源处隔dt1先后发两束光,则在接收点参考系隔dt2收到。

则光程差为ds=γVdt1cosθ 2 (γ=1/(1-β^2)^(1/2),β=V/C)。

现转换为接收点参考系:

则光源速度与接收点和光源的连线的夹角为θ2,对光:

Vx=(V+Ccosθ1)/(1+Vcosθ1/C)

cosθ2=Vx/C=(V+Ccosθ1)/(C+Vcosθ1)

则ds=γVdt1(V+Ccosθ1)/(C+Vcosθ1)

ds=C(dt2-dt1)

则dt2=γ(β+cosθ1)dt1

则T2=γ(β+cosθ1)T1

则ν2=γ(β+cosθ1)ν1

2.动力学方法:

光源参考系:设光在速度方向或垂直速度方向的动量分别为P1x,P1y ;能量为E1

接受点参考系:设光在速度方向或垂直速度方向的动量分别为P2x,P2y;能量为E2

则P2x=γ(P1x+E1V/C^2)

P2y=P1y (此为动量变换,若不知见我的日志“狭义相对论公式及推导”)

则P2=(P1x^2+P1y^2)^2=γP1(β+cosθ1)其中E1 =P1C=hν 1 E2 =P2C=hν2

则ν2=γ(β+cosθ1)ν 1。

相对论多普勒效应的简易推导多普勒效应可以追溯到20世纪初,1916年牛顿的传播理论仅限于施加静态力时,多普勒效应被提出了一种概念。

但是,一直到通过相对论改进,多普勒定律和椭圆运动定律如现在这样得到现代定义,才得到了整个物理界的重视。

多普勒效应最显著的表现之一就是,一个物体在加入动量后,它的速度不再是固定的,而会呈现一种类似椭圆的运动轨迹。

比如说,在类太阳系结构中,一颗小行星会围绕比它质量大的太阳运动,因为小行星受到太阳的引力影响而运动,所以如果从足够远的距离观测,小行星的运动轨迹就会呈现出椭圆形状。

这就是多普勒效应的定义:当物体的动量和动量的关系受到外界影响时,它的速度和路径会发生变化,从而呈现出一条椭圆轨迹。

二、多普勒定律的推导1.基础:相对论定律推导多普勒定律,首先需要基于相对论,这就是一般相对论推导中的基础。

一般相对论推导的核心思想是引用动量守恒定律,即在物体的运动过程中,动量不会有任何改变,只有在物体受到外力的作用之时,才会发生改变,所以进而可以推导出物体受到什么样的外力之后,会出现什么样的运动状态。

2.引入原子核模型在多普勒定律推导中,为了便于将精力集中到定律本身,一般会引入一个比较简单的原子核模型,由一个物体A和多个物体B组成,物体A受到多个物体B的力而受到外力影响,物体A的运动会由此受到影响。

3.多普勒定律的推导根据前述的相对论和原子核模型,多普勒定律的推导可以分为以下几步:(1)假设物体A和物体B的初速度相等,且它们处于恒定的相对距离;(2)设定原子核模型,物体A和多个物体B组成,物体A受到多个物体B的力而受到外力影响;(3)根据相对论推导,物体A受到外力后,它的动量不会发生变化,但受到外力的影响,它的路径会发生变化;(4)最后得出多普勒定律:当物体的动量和动量的关系受到外界影响时,它的速度和路径会发生变化,从而呈现出一条椭圆轨迹。

三、结论多普勒定律是一个比较重要的物理定律,它的推导基于相对论的定律,可以用来描述物体受到外力的影响时,它的受力情况和路径变化情况。

相对论性多普勒效应

相对论性多普勒效应描述了光等高传播速度的波动因为波源与观察者的相对运动关系(一如寻常版的多普勒效应)而有的频率(以及波长)上的变化,而在这里又多考虑了狭义相对论带来的效应。

相对论性多普勒效应和非相对论性版本的多普勒效应有许多不同之处,例如其方程式列入了狭义相对论中的时间展长效应。

这些方程式描述了所观察到的完全频率差值,并具有相对论要求的洛仑兹对称性。

机制(一个简单例子)

假设观察者与波源是以一相对速度彼此远离。

我们从波源的参考系来考虑这个问题。

设定有一波前抵达观察者处。

下一个波前则距离他有(其中是波长,

是波源所发出的波动频率,而是光速)。

既然波前移动速度为而观察者远离速度为,则在下面时间,波与观察者会相遇:

然而由于相对论中的时间展长,观察者测量到的时间会是

其中,所以相应的频率是。

通式

当运动沿著波动传递路线

若观察者与波源正以速度彼此远离,则观察到的频率会与波源发出的频率相异,关系式可写作:

其中是真空中光速。

相应的波长关系式则可写作:

所导致的红移可写作

在非相对论极限下,亦即当,近似式可写作:

注: 此段落所假设的是观察者和波源互相“远离”。

若他们是互相“接近”,则需设为负值。

当运动沿著任意方向

若从观察者参考系来看,波源以速度以及相对于从观察者到波源方向呈一个角度(时间点在光发射出的时候)远离,则频率变化为

其中

然而,若角度是在波源参考系量测到的(时间点在观察者收到光的时候),则表示式为

在非相对论极限下:。

物理学中的多普勒效应及其应用一、引言在物理学中,多普勒效应是一种描述波源和观察者相对运动对观察到的波频影响的现象。

这一效应最初由奥地利物理学家多普勒于1842年提出,并在其后的一百多年里,得到了广泛的研究和应用。

多普勒效应不仅在物理学领域有着重要的理论价值,还广泛应用于现实生活的许多方面,如雷达、声纳、医学成像等。

二、多普勒效应的基本原理2.1 经典多普勒效应经典多普勒效应是指,当波源和观察者之间存在相对运动时,观察者接收到的波频与波源发出的波频存在差异的现象。

假设波源和观察者沿直线运动,且波源向观察者靠近,那么观察者接收到的波频将高于波源发出的波频;反之,如果波源远离观察者,那么观察者接收到的波频将低于波源发出的波频。

2.2 狭义相对论与多普勒效应在狭义相对论中,多普勒效应得到了更为深刻的解释。

根据狭义相对论,当波源和观察者之间的相对速度接近光速时,观察者接收到的波频与波源发出的波频之间的差异不仅与相对速度有关,还与相对速度与光速的比值有关。

三、多普勒效应的应用3.1 雷达雷达是多普勒效应的重要应用之一。

通过检测反射回来的雷达波的频率变化,可以计算出目标物体相对于雷达的速度。

这种方法广泛应用于航空、航天、军事等领域。

3.2 声纳声纳是利用声波进行探测的技术,其原理也是基于多普勒效应。

通过检测反射回来的声波的频率变化,可以计算出目标物体相对于声纳的速度。

声纳在海洋探测、水下导航等领域有着广泛的应用。

3.3 医学成像在医学成像领域,多普勒效应也被广泛应用。

例如,彩色多普勒超声成像技术通过检测血液流动产生的多普勒频移,可以实时显示血管内的血流情况,对心血管疾病等进行诊断。

3.4 通信技术多普勒效应在通信技术领域也有着应用。

例如,卫星通信中的多普勒频移可以用来计算卫星的速度,从而提高定位的精度。

四、总结多普勒效应是物理学中的一个重要现象,它不仅具有深刻的理论意义,还在实际应用中发挥着重要作用。

从雷达、声纳到医学成像,多普勒效应的应用范围广泛,为人类的生活带来了诸多便利。

相对论下的多普勒效应

相对论下的多普勒效应是一种物理现象,是奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒于1842年首先提出的理论。

主要内容为:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。

在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高;在运动的波源后面时,会产生相反的效应,即波长变得较长,频率变得较低。

而且,波源的速度越高,所产生的效应越大。

根据波红(或蓝)移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。

恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度,除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小。

所有波动现象都存在多普勒效应。

目录

[隐藏]

∙ 1 机制(一个简单例子)

∙ 2 通式

o 2.1 当运动沿着波动传递路线

o 2.2 当运动沿着任意方向

∙ 3 相关条目

∙ 4 外部链接

假设观察者与波源是以一相对速度彼此远离。

我们从波源的

下一个波前则距离他有(其中是,

,而是。

既然波前移动速度为而观察者远离速度为,则在下面时间,波与观察者会相遇:

其中,所以相应的频率是。

若观察者与波源正以速度彼此远离,则观察到的频率会与波源发出的频率

其中是

红移可写作

在非相对论极限下,亦即当,近似式可写作:

注:此段落所假设的是观察者和波源互相“远离”。

若他们是互相“接近”,则需设为负值。

[编辑]当运动沿着任意方向

若从观察者参考系来看,波源以速度以及相对于从观察者到波源方向呈一个角度(时间点在光发射出的时候)远离,则频率变化为

其中

然而,若角度是在波源参考系量测到的(时间点在观察者收到光的时候),则表示式为

在非相对论极限下:。