第六章聚落与城市化案例

- 格式:ppt

- 大小:5.39 MB

- 文档页数:89

网络中的互联网搜索教学设计世界的聚落●设计理念:本节课的总体设计符合新课标中提出的基本理念、课程标准和活动建议的要求,充分体现了“主体、探究、合作、”的教学理念。

教学过程及学生的自主、探究的学习过程是成功的。

学生学习的积极性、主动性和热情不断提高,学生在探究活动的过程中,不仅拓展了学习的空间,同时合作意识增强了,学生的创造潜能也得到充分的施展。

本节课不仅让学生知道了一般的地理知识和概念,更重要的是教给了学生探究问题的方法,在“过程”中学。

本节课的亮点有二:第一,引导学生分小组表述聚落与地理环境的关系,资料丰富多样,有图片、有模型,体现了对学生探究过程的准备是充分的。

第二,引导学生分不同的角色讨论“百年四合院,是拆还是留?”,能够使学生们更深刻地懂得保护传统文化的意义。

●学习目标知识与技能:1、知道聚落的类型.2、知道乡村聚落、城市聚落及其景观差异3、知道聚落是不断发展变化的过程与方法:1、运用图片描述乡村聚落、城市聚落的景观差异2、举例说出聚落与自然环境、人类活动的关系情感、态度、价值观:1、懂得保护世界文化遗产的意义2、通过读图训练,进一步培养学生的动手、动脑和审美能力。

●重点难点1、乡村聚落、城市聚落的景观区别2、聚落与自然环境、人类活动的关系●学习方法:读图分析●课时安排: 1课时。

●教学准备教师准备:乡村聚落、城市聚落的景观图片及书中相关内容的图片或录像。

学生准备:课前搜集乡村聚落、城市聚落的景观图片或资料。

●教学设计【课前准备】1.预习准备:以小组为单位,选择一个选题(世界不同地区的民居),小组成员分工合作(收集图片、查阅资料等),探究该地区的民居与其所处的地理环境的关系。

2.实践活动:制作世界不同地区的民居模型。

(2)对当地的传统民居进行实地探访,拍摄活动录像。

3.提出质疑:(1)聚落特点与地理环境的关系?(2)传统聚落文化是否需要保护?如何保护?4.教师准备:制作计算机课件,相关聚落图片。

《聚落发展与景观变化》学习任务单一、学习目标1、理解聚落的概念、类型和发展阶段。

2、掌握聚落发展对景观产生的影响。

3、分析景观变化对聚落的反作用。

4、培养观察和分析聚落与景观关系的能力。

二、学习重难点1、重点(1)聚落发展的不同阶段及其特点。

(2)聚落发展与景观变化的相互关系。

2、难点(1)如何综合分析各种因素对聚落发展和景观变化的影响。

(2)运用所学知识解决实际问题,提出合理的聚落规划和景观保护策略。

三、学习资料1、教材:《人文地理学》、《城市规划原理》等相关章节。

2、网络资源:相关学术网站、科普视频等。

3、实地考察案例:选择附近具有代表性的聚落进行实地观察和分析。

四、学习过程1、知识回顾(1)什么是聚落?它有哪些主要类型?(2)简述乡村聚落和城市聚落的特点及差异。

2、新课学习(1)聚落发展的阶段原始聚落:探讨其形成的原因和特点,如多靠近水源、以简单的采集和狩猎为生等。

传统农业聚落:了解农业生产方式对聚落布局的影响,如农田围绕聚落、房屋多为平房等。

工业聚落:分析工业发展如何促使聚落规模扩大、功能分区明显等。

现代城市聚落:研究城市化进程中出现的问题及解决策略,如交通拥堵、环境污染等。

(2)聚落发展对景观的影响土地利用变化:例如从农业用地转变为工业用地、建设用地等。

建筑风格与布局:从传统的低矮平房到现代化的高楼大厦,布局更加规整有序。

交通设施建设:道路网络的不断完善和扩展。

公共服务设施:学校、医院、公园等的增加和改善。

(3)景观变化对聚落的反作用优美的景观吸引人口流入,促进聚落发展。

不良的景观环境可能导致人口外流,阻碍聚落发展。

3、案例分析(1)选择几个具有典型聚落发展和景观变化的地区,如深圳、丽江等。

(2)分析其发展过程中聚落与景观的相互作用。

(3)总结成功经验和存在的问题。

4、小组讨论(1)以小组为单位,讨论本地聚落的发展与景观变化情况。

(2)提出自己对未来发展的建议和想法。

5、总结归纳(1)梳理聚落发展与景观变化的关系。

高中地理必修二《城市与城市化》全章教学案例高中地理必修二《城市与城市化》全章教学案例一、城市土地利用和功能分区1、城市土地利用方式:2、功能分区(1)形成:(2)功能分区的特点:①功能区之间无明确的界线②某一种功能区以某种土地利用方式为主,可能兼有其他类型的用地。

3.几种常见的功能区(1)住宅区①地位:住宅区是城市中最广泛的一种土地利用方式。

②分化:中高级住宅区和低级住宅区中高级住宅区低级住宅区布局区位城市的外缘内城和工业区附近房屋面积较大(有的是独立庭院)狭小(拥挤密集)环境优美较差配套公共设施齐全(如学校、医院、商店和绿地等)不齐全(2)商业区①形成:②分布特点:③商业区分布应遵循的主要原则:市场最优、交通最优④中心商务区(CBD):分布:功能:(3)工业区①形成:②布局特点:第2课时城市内部空间结构的形成和变化(新课引入)通过上一节课的学习,我们知道:城市内部,部位不同,作用不同,土地利用方式也不同,并形成了不同的功能区;而不同的功能区的分布和组合构成了城市内部的空间结构,今天我们将要来探讨城市内部空间结构的形成和变化。

二、城市内部空间结构的形成和变化1、城市内部空间结构(1)概念:在城市中,不同功能区在空间上的分布和组合构成了城市内部的空间结构,也叫做城市地域结构。

(承转)不同的城市,不同的城市功能区在空间的分布与组合,形成了不同的城市内部空间结构,形成了不同的城市地域结构模式。

下面我们来了解一下有关“城市地域结构模式”的知识。

(2)三种具有代表性的城市地域结构模式(让学生自行阅读即可)结构模式特点成因示意图同心圆模式扇形模式多核心模式(阅读思考)请同学们阅读P21―22“城市地域结构模式”,并完成下表:(归纳)有时间的话也只做适当讲解分析即可结构模式特点成因示意图同心圆模式城市形态集中紧凑,城市的功能区围绕市中心呈同心圆状平原地形,各功能区经过不断侵入和迁移,呈同心圆状自核心向外扩展而成图2.6a扇形模式城市各功能区沿着交通线呈扇形或楔形向外扩展交通(各功能区沿交通线延伸)图2.6b多核心模式城市并非依托单一核心发展,而是围绕着几个核心形成中心商务区、批发商业区、住宅区、工业区和郊区,以及相对独立的卫星城等多种功能区,并由它们共同组成城市地域随着城市不断向外扩展,原有市中心区由于地价高、交通和居住拥挤等原因,使远离市中心的郊区出现新核心,同时也受河流、地形等因素影响图2.6c(过渡)城市内部空间结构的形成,是多种因素共同作用的结果。

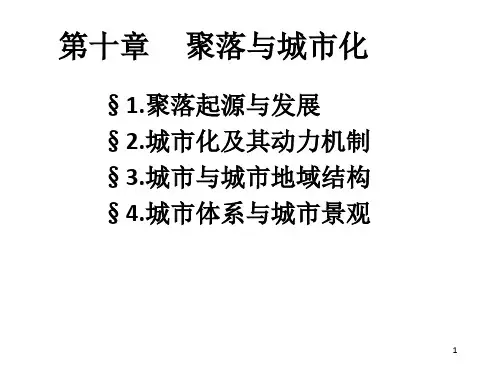

第 7 章聚落与城市化摘要:聚落是指人类各种形式的居住场所,在地图上常被称为居民点。

聚落不仅是房屋的集合体,还包括与居住地直接相关的其它生活设施和生产设施。

聚落是人类活动的中心,可以分为乡村和城市两大类。

对聚落的研究是人文地理学的重要内容,本章从介绍聚落的各种存在形式及其演变规律开始,介绍了城镇标准,对城市化及其逆城市化作了深入的机制探讨,认为逆城市化是城市化的一种表现形式和发展阶段;重点对城市及其城市地域结构进行了详尽的阐述与分析,包括城市区位与环境的关系、城市与自然环境和城市地域结构发展动力及其模式分析。

最后分析了城市体系等级规律并介绍城市景观的重要构成因素。

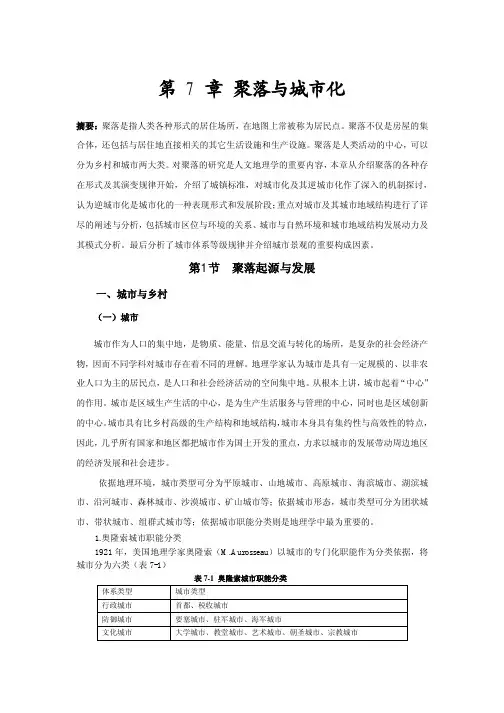

第1节聚落起源与发展一、城市与乡村(一)城市城市作为人口的集中地,是物质、能量、信息交流与转化的场所,是复杂的社会经济产物,因而不同学科对城市存在着不同的理解。

地理学家认为城市是具有一定规模的、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会经济活动的空间集中地。

从根本上讲,城市起着“中心”的作用。

城市是区域生产生活的中心,是为生产生活服务与管理的中心,同时也是区域创新的中心。

城市具有比乡村高级的生产结构和地域结构,城市本身具有集约性与高效性的特点,因此,几乎所有国家和地区都把城市作为国土开发的重点,力求以城市的发展带动周边地区的经济发展和社会进步。

依据地理环境,城市类型可分为平原城市、山地城市、高原城市、海滨城市、湖滨城市、沿河城市、森林城市、沙漠城市、矿山城市等;依据城市形态,城市类型可分为团状城市、带状城市、组群式城市等;依据城市职能分类则是地理学中最为重要的。

1.奥隆索城市职能分类1921年,美国地理学家奥隆索(M.Aurosseau)以城市的专门化职能作为分类依据,将城市分为六类(表7-1)表7-1 奥隆索城市职能分类体系类型城市类型行政城市首都、税收城市防御城市要塞城市、驻军城市、海军城市文化城市大学城市、教堂城市、艺术城市、朝圣城市、宗教城市生产城市加工工业城市交通运输城市采集城市、运输城市、贸易城市娱乐城市疗养城市、旅游胜地、度假胜地资料来源:M.Aurosseau, Distribution of Population, Geographical Review,1921(11),5632. 我国的城市职能分类目前,世界各国对城市分类并无公认的统一方法,我国比较认同的是同济大学等高校合编的《城市规划原理》一书中的分类。

《人文地理学》各章复习思考题第一章绪论1、名词解释:人文地理学、洪堡、李特尔、拉采尔、白兰士、胡焕庸线、竺可桢2、人文地理学在地理学中的地位和作用。

3、简述人文地理学的研究对象和内涵。

4、简述人文地理学的学科特性。

5、为什么说人文地理学是地理科学中的社会科学?人文地理学的社会特性体现在哪些方面?6、西方人文地理学的发展分为哪几个时期?分别阐述各个时期人文地理学的主要特征。

7、简答近代西方人文地理学主要流派、代表人物及理论思想。

8、简述现代(当代)西方人文地理学的主要特征。

9、认识建国以来中国人地理学的发展历程,思考如何建立中国特色的人文地理学。

10、21世纪人文地理学的发展动向。

第二章人文地理学的研究主题与基本理论1、名词解释:物质文化、精神文化、制度文化、文化区、形式文化区、功能文化区、乡土文化区、文化扩散、文化整合、文化景观、人地相关论、文化决定论、环境决定论。

2、概念辨析:(1)物质文化、精神文化与制度文化(2)形式文化区、功能文化区与乡土文化区(3)地理环境决定论、文化决定论与可能论(4)文化景观与文化区(5)文化区与文化整合3、简述文化结构的层次内容?4、请举例说明形式文化区。

5、试举一典型事例,说明文化(物质文化、精神文化、制度文化)“三位一体”的统一性。

6、文化扩散有哪些类型?结合实例分析文化扩散的特征。

7、举例说明文化的迁移扩散与扩展扩散有何不同。

8、简述文化景观的概念、特征。

9、地理环境如何影响地域文化?试举例说明。

10、讨论为什么人地关系理论是人文地理学的基本理论?探讨人在人地关系中的作用。

11、列表比较主要人地关系理论名称、代表人物、理论要点和简要评价。

12、比较“地理环境决定论”与“或然论”。

13、试简述人地关系协调发展的基本内涵。

14、简述人地关系思想的演化历程。

为什么说协调论比过去的人地关系理论都要完善和科学?15、和谐论是人地关系理论中较完善和科学的理论,试简要说明该理论产生的背景、理论要点,并加以简要评价。

聚落的形成和发展——以珠三角顺德逢简水乡为例【设计思路和理念】以典型聚落岭南水乡“顺德逢简”为案例,通过课前的搜索资料、走访、调查、观察等,在真实情境中发现问题、提出问题,课中进行汇报、合作、探究、释疑,探讨“乡村聚落(古村落)的形成、发展、保护”等问题和规律。

本课例以“人地关系”以及“地理事物发生发展的一般规律”作为线索,设计一系列问题,旨在引导学生在真实情境中观察、感悟地理环境及其与人类活动的关系,培养学生学会从地理视角认识和欣赏自然与人文环境,懂得人与自然和谐共生的道理,进而提升学生的地理核心素养。

通过乡土案例和主题升华(乡村振兴、美丽乡村建设),引导学生形成关注地方、国家的意识,培养学生的乡土情感和家国情怀。

【教学分析】1. 教材分析本节内容是人教版高中地理选修四《城乡规划》中的第一章第一节《聚落的形成和发展》内容。

本节课为第一课时,主要是让学生通过学习,掌握“乡村聚落形成和发展的原因、规律”,学会分析“不同地理环境中乡村聚落的分布特点和成因”的基本过程和方法。

教材主要是通过部分图片和文字呈现主体内容(“平原地区”、“丘陵地区”、“干旱区”、“水稻区”等的乡村聚落),教材“活动”部分,通过两张图片(“天山牧场的流动聚落”和“美国中西部平原的单户型聚落”)设计问题(聚落的分布形态特征?聚落的形成与地理环境、人类活动的关系),整体来说,教材缺乏具体的生动的案例一例贯之,使学生在认知和理解上缺乏从时空角度进行整体、综合思考,使学生体验度、参与度大为降低。

本课例则利用学生熟悉的乡土案例一例贯之,来开展教学,既弥补教材的不足,又激发学生的学习积极性,还培养学生的乡土情感和家国情怀。

2.学情分析通过高一及高二以来的学习,高二学生对重要的地理思想(人地协调观、可持续发展等)有一定认识和理解。

具备较好的分析、探究、推理、论证地理问题的能力和思维品质。

【课程目标和素养要求】1.结合研学小组的汇报及提供的研学资料,探究“早期人类选址在逢简水乡的优越区位条件”、“清末逢简水乡发展壮大成为丝织业市镇的原因”,引导学生关注时空,提升学生用动态发展的眼光、多要素综合分析解决地理问题的思维品质,培养学生的“区域认知”和“综合思维”素养;2.结合顺德逢简新时期发展中存在的“不和谐之音”,学生通过“角色扮演”、“构建思维导图”等方式,为古村落的开发利用和传承保护献计献策,渗透和领悟“人地协调观”,培养学生解决真实情境中的真实问题的能力;3.通过课前走访、调查、考察以及课后对家乡古村落的研学线路设计、撰写研学报告等形式,提升学生的行动意识、行动能力,培养和落地“地理实践力”,增强学生的的乡土情感和家国情怀。

人教版地理七年级上册第三节《人类的居住地──聚落》说课稿5一. 教材分析人教版地理七年级上册第三节《人类的居住地──聚落》是本节课的主题。

教材通过介绍聚落的定义、类型、分布和特点,使学生了解人类居住地的形成和发展规律,培养学生的地理观察能力和思维能力。

教材内容丰富,插图生动,有利于激发学生的学习兴趣。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对人类居住地的概念有一定的了解。

但他们对聚落类型、分布和特点的认识还不够深入。

此外,学生在生活中对不同类型的聚落可能有接触,但缺乏系统的认识。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生运用已有知识,结合生活实际,深入探讨聚落的相关知识。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解聚落的定义、类型、分布和特点,分析人类居住地的形成和发展规律。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论,培养学生的地理观察能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:认识不同类型的聚落,尊重人类居住地的多样性,增强对地理环境的关爱。

四. 说教学重难点1.重点:聚落的定义、类型、分布和特点。

2.难点:人类居住地的形成和发展规律的分析。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例分析、小组讨论等教学方法,引导学生主动探究、合作学习。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片等教学资源,辅助教学。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示不同类型的聚落图片,引导学生思考聚落的定义和特点。

2.讲授新课:介绍聚落的类型、分布和特点,分析人类居住地的形成和发展规律。

3.案例分析:选取具有代表性的聚落案例,让学生分析其形成和发展的原因。

4.小组讨论:让学生结合生活实际,探讨不同类型聚落的优缺点。

5.总结提升:概括本节课的主要内容,强调聚落与地理环境的关系。

6.课堂练习:布置相关练习题,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:人类的居住地──聚落1.定义:人口集中、住宅密集的地区2.类型:乡村聚落、城市聚落3.分布:依山傍水、沿河流、公路分布4.特点:地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利八. 说教学评价本节课采用过程性评价和终结性评价相结合的方式进行教学评价。