高二语文《季氏将伐颛臾》素材

- 格式:doc

- 大小:68.50 KB

- 文档页数:5

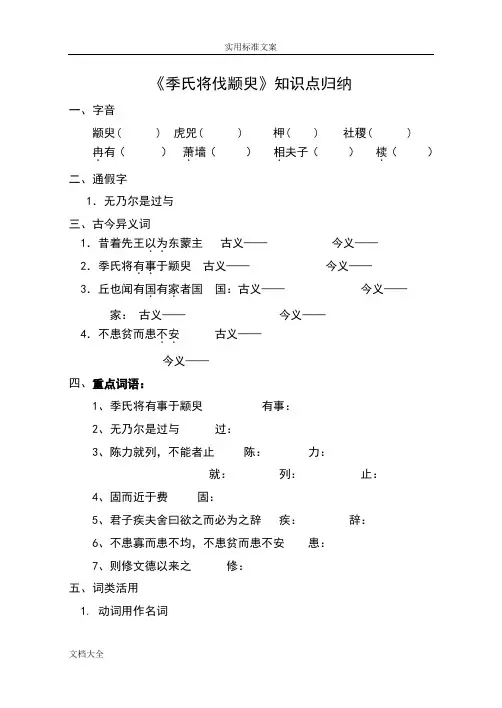

《季氏将伐颛臾》知识点归纳一、字音颛臾( ) 虎兕( ) 柙( ) 社稷( ) 冉.有()萧.墙()相.夫子()椟.()二、通假字1.无乃尔是过与三、古今异义词1.昔着先王以为..东蒙主古义——今义——2.季氏将有事..于颛臾古义——今义——3.丘也闻有国.有家.者国国:古义——今义——家:古义——今义——4.不患贫而患不安..古义——今义——四、重点词语:1、季氏将有事于颛臾有事:2、无乃尔是过与过:3、陈力就列,不能者止陈:力:就:列:止:4、固而近于费固:5、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞疾:辞:6、不患寡而患不均,不患贫而患不安患:7、则修文德以来之修:五、词类活用1. 动词用作名词后世必为子孙忧忧:2. 形容词的使动用法①既来之,则安之来、安:②则修文德以来之来:3.形容词用作动词今夫颛臾,固而近于费近:4.名词用作动词君子疾夫舍曰欲之而必为之辞辞:六、一词多义为:①何以伐为②昔着先王以为东蒙主③后世必为子孙忧④君子疾夫舍曰欲之而必为之辞相:①则将焉用彼相矣②今由与求也,相夫子③沛公欲王关中,使子婴为相④狼不敢前,眈眈相向过:①无乃尔是过与②且尔言过矣③是谁之过与④臣请缚一人过王而行⑤过犹不及⑥以其境过清,不可久居⑦一日大母过余曰疾:①顺风而呼,声非加疾也②君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞③老臣病足,曾不能疾走④膑至,庞涓恐其贤于己,疾之⑤君有疾,在奏理,汤熨之所及也止:①陈力就列,不能者止②河曲智叟笑而止之曰③一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨而:①危而不持,颠而不扶②固而近于费③吾尝终日而思之④简能而任之,择善而从之七、古汉语句式1、季氏将有事于颛臾2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中3、而谋动干戈于邦内4、是社稷之臣也6、无乃尔是过与7、何以伐为8、昔者先王以为东蒙主9、固定句式:无乃尔是过与?无乃……与何以伐为?何(以)……八、重点翻译:1、无乃尔是过与译:2、何以伐为译:3、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞译:4、盖均无贫,和无寡,安无倾译:九、成语1、祸起萧墙:2、分崩离析:3、既来之,则安之:《季氏将伐颛臾》知识点归纳一、字音颛臾(zhuān yú) 虎兕(sì) 柙(xiá) 社稷(jì)冉.有( rǎn)萧.墙(xiāo )相.夫子(xiàng )椟.(dú)二、通假字1.无乃尔是过与“与”通“欤”,表揣测的句末语气词三、古今异义词1.昔着先王以为..东蒙主古义——让……担任今义——认为2.季氏将有事..于颛臾古义——指有军事行动今义——有事情3.丘也闻有国.有家.者国国:古义——诸侯的封地今义——国家家:古义——卿大夫的封地今义——家庭和住所4.不患贫而患不安..古义——社会不安定今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢四、重点实词1、季氏将有事于颛臾有事:有军事行动2、无乃尔是过与过:责备3、陈力就列,不能者止陈:施展力:才能就:担任列:职位止:停止4、是谁之过与是:这5、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞疾:痛恨辞:托辞,借口6、不患寡而患不均,不患贫而患不安患:担心7、则修文德以来之修:修治五、词类活用1. 动词用作名词后世必为子孙忧忧:忧患,祸患2. 形容词的使动用法①既来之,则安之来、安:使……来,使……安定②则修文德以来之来:使……来,3.形容词用作动词今夫颛臾,固而近于费近,靠近4.名词用作动词君子疾夫舍曰欲之而必为之辞辞:找借口六、一词多义为:①何以伐为语气词,呢②昔着先王以为东蒙主动词,担任③后世必为子孙忧动词,成为④君子疾夫舍曰欲之而必为之辞介词,替相:①则将焉用彼相矣名词,辅助盲人走路的人②今由与求也,相夫子动词,辅佐③沛公欲王关中,使子婴为相名词,丞相④狼不敢前,眈眈相向副词,表示一方对另一方的动作过:①无乃尔是过与动词,责备②且尔言过矣形容词,错误③是谁之过与名词,过错④臣请缚一人过王而行动词,走过,经过⑤过犹不及超过⑥以其境过清,不可久居过于⑦一日大母过余曰拜访,看望疾:①顺风而呼,声非加疾也大②君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞痛恨,讨厌③老臣病足,曾不能疾走快④膑至,庞涓恐其贤于己,疾之妒忌⑤君有疾,在奏理,汤熨之所及也小病,轻病止:①陈力就列,不能者止动词,停②河曲智叟笑而止之曰动词,制止③一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨副词,只而:①危而不持,颠而不扶连词,表转折,却②固而近于费连词,表并列,并且③吾尝终日而思之连词,表修饰,不译④简能而任之,择善而从之连词,表顺承七、古汉语句式1、季氏将有事于颛臾状语后置2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中状语后置3、而谋动干戈于邦内状语后置4、是社稷之臣也判断句6、无乃尔是过与宾语前置7、何以伐为宾语前置8、昔者先王以为东蒙主省略句9、固定句式:无乃尔是过与?无乃……与恐怕……吧?何以伐为?何(以)……为什么……呢?(表反问)八、重点翻译:1、无乃尔是过与译:恐怕要责备你吧2、何以伐为译:为什么要攻打它呢3、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞译:有道德的人厌恶那种不说自己想要去做却偏要另找借口的做法。

《季氏将伐颛臾》原文及赏析【最新10篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、条据文书、策划方案、总结报告、党团资料、读书笔记、读后感、作文大全、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, documentary evidence, planning plans, summary reports, party and youth organization materials, reading notes, post reading reflections, essay encyclopedias, lesson plan materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!《季氏将伐颛臾》原文及赏析【最新10篇】季氏将伐颛臾这次帅气的本店铺为您整理了10篇《《季氏将伐颛臾》原文及赏析》,如果能帮助到您,本店铺将不胜荣幸。

季氏将伐颛臾知识点整理1.故事背景季氏是一个位于中国古代的国家,颛臾则是另一个国家。

季氏准备对颛臾进行进攻,以争夺颛臾的利益。

2.季氏将伐颛臾的原因《论语》中没有明确提到季氏攻打颛臾的具体原因,但可以推测季氏可能是出于扩张自身势力范围的目的,或是为了获取颛臾的资源或利益。

3.季氏的计划季氏准备集结军队,对颛臾进行军事进攻。

他们认为自己的实力足以战胜颛臾,并视颛臾为下一步扩张的必经之路。

4.孔子的阻止和教导孔子得知了季氏进攻颛臾的计划后,对此表示强烈不满,并劝阻季氏放弃攻打颛臾。

孔子认为战争会带来许多不幸和伤害,而且颛臾与季氏之间并没有激烈的冲突,攻打颛臾并没有正当的理由。

5.孔子的教导和忠告孔子告诉季氏,一个君主的首要责任是保护国家和平民的安全、福祉,而不是追求权力和财富的扩张。

他强调道德、仁爱、忠诚和公正的重要性,希望季氏能够以善良的品德来建立国家。

6.季氏的回应季氏对于孔子的劝告并没有采纳,仍然坚持自己的计划。

他们认为颛臾是他们的敌人,只有通过进攻才能保证自身的利益和安全。

7.反思与启示《论语》通过这则故事告诉人们,战争并不是解决问题的最佳方式。

在任何时候,我们都应该用和平的手段解决争端,而不是借助武力和战争。

孔子的劝告体现了仁爱、仁政和和谐社会的重要性,这使他的思想得到了广泛的传播和尊重。

8.故事的历史意义这则故事展示了孔子的仁义思想和对和平的追求。

孔子提出了“和而不同”的观点,认为各个国家之间应该和平共处,而不是通过战争来争夺权力和利益。

这对于后来中国古代的政治、外交和军事思想产生了深远的影响。

总结:季氏将伐颛臾是《论语》中的一则故事,揭示了孔子对和平、仁爱的追求和对战争的反对态度。

孔子的教导体现了他对道德、忠诚和公正的重视,对中国古代的政治哲学产生了深远影响。

这则故事也提醒人们在解决问题时应该以和平的方式为首选,而不是借助武力和战争。

季氏将伐颛臾知识点《说说季氏将伐颛臾那些事儿》嘿,大家好呀!今天咱们来唠唠“季氏将伐颛臾”这档子事儿,这里面的知识点那可真是不少哩,且听我慢慢道来。

首先啊,这个季氏那可是野心勃勃,居然要去攻打颛臾。

这就好比现实中有些人,看着人家有点好东西就眼馋,就想去抢过来,这可太不地道啦!孔子知道这事儿后那是相当气愤啊,直接就怼了回去,说季氏你这样做不应该呀,没道理呀!咱就是说孔子这脾气也是挺直爽,有啥说啥。

这里面就涉及到了一个重要的知识点,就是孔子的政治主张。

他老人家一直强调“仁政”,反对战争和暴力,希望大家都能和谐共处,这理念在当时那可是相当先进啊。

就好像现在有些人总喊着要和平,不要打架,孔子就是这种和平使者的先驱呀!再来看看颛臾这个小可怜,啥也没干,就被季氏盯上了。

这就像我们生活中那种老老实实做人,却莫名被欺负的老实人,真是太冤啦!不过孔子可不会坐视不管,他要为颛臾主持公道。

这场闹剧里面还反映出了一些人际关系的问题呢。

季氏作为老大,做事不跟手下商量,说打就打。

这要是放到现在的工作单位或者团队里,那领导不得被员工吐槽死呀,一点儿都不民主嘛!而孔子呢,作为一个有智慧的人,不仅指出了问题所在,还给季氏好好上了一课,告诉他应该怎么做才对。

另外呀,我们从这件事也能看出孔子的教育方式。

他不是一味地骂季氏,而是有条有理地分析利弊,让季氏自己意识到错误。

这就好比我们小时候犯错了,家长不是光打光骂,而是跟我们讲道理,让我们明白为啥错了,以后要咋改。

这样的教育方式多好呀,让人能心服口服。

总的来说,“季氏将伐颛臾”这个故事蕴含着丰富的知识点和深刻的道理。

它让我们看到了古代的政治风云、人际关系,也让我们领略到了孔子的智慧和魅力。

所以呀,我们可不能小瞧了这些古老的故事,它们可是能给我们带来很多启示呢!大家以后再学到这些内容的时候,可别只是死记硬背,得像我这样,好好琢磨琢磨,说不定还能发现更多有趣的东西哩!好啦,今天就聊到这儿啦,下次再见哦!。

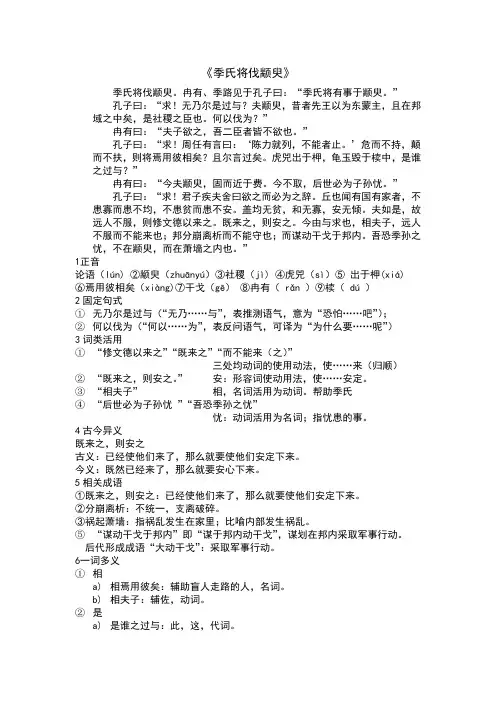

《季氏将伐颛臾》季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费。

今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也;邦分崩离析而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”1正音论语(lún) ②颛臾(zhuānyú)③社稷(jì) ④虎兕(sì)⑤出于柙(xiá) ⑥焉用彼相矣(xiàng)⑦干戈(gē)⑧冉有( rǎn )⑨椟( dú)2固定句式①无乃尔是过与(“无乃……与”,表推测语气,意为“恐怕……吧”);②何以伐为(“何以……为”,表反问语气,可译为“为什么要……呢”)3词类活用①“修文德以来之”“既来之”“而不能来(之)”三处均动词的使用动法,使……来(归顺)②“既来之,则安之。

”安:形容词使动用法,使……安定。

③“相夫子” 相,名词活用为动词。

帮助季氏④“后世必为子孙忧”“吾恐季孙之忧”忧:动词活用为名词;指忧患的事。

4古今异义既来之,则安之古义:已经使他们来了,那么就要使他们安定下来。

今义:既然已经来了,那么就要安心下来。

5相关成语①既来之,则安之:已经使他们来了,那么就要使他们安定下来。

②分崩离析:不统一,支离破碎。

③祸起萧墙:指祸乱发生在家里;比喻内部发生祸乱。

⑤“谋动干戈于邦内”即“谋于邦内动干戈”,谋划在邦内采取军事行动。

季氏将伐颛臾知识点归纳《季氏将伐颛臾》是《左传》中的一篇文章。

文章记录了春秋时期季氏为了夺取颛臾(古时乌鲁城,位于今山东省东营市广饶县东北约80公里的东营市北)而发动的一场战争。

这篇文章内容丰富,意蕴深远,可以从历史、文化、政治、军事等方面进行分析。

一、历史背景颛臾是季氏家族的故乡,但被齐国占据。

季氏作为随齐侯而居的臣子,一直渴望夺回颛臾的领土,维护家族尊严。

邻近的郯国看到季氏与齐国矛盾尖锐,便主动提供援助,并以帮助季氏夺回颛臾为名义,伐齐。

同时,吴国也对齐国猖獗的扩张感到不安,也加入了战争行列。

二、文化思想1.季孟之间的情感季孟是季氏家族的两位重要人物。

在《季氏将伐颛臾》中,季孟之间情感的关系成为一大亮点。

季孟之间的平等和谐关系是封建社会下亲情理想关系的代表。

季孟兄弟无论在生活上还是在思想上交流密切,相互支持,充分体现了亲情的温暖和深厚。

2.父辅子弟的家庭观念文章中,季孟为了家族富强与尊严,决定动用全族的力量伐颛臾。

这种家族观念是当时社会的主流思想,封建家族制度在中国历史上曾经占据主导地位。

三、政治因素1.权力斗争季氏是春秋时期齐国的附庸。

他们渴望夺回独立的颛臾城,以扩大自身的势力范围。

颛臾作为一个交通要道,对季氏家族的地位和势力至关重要。

2.各国之间的角力郯国和吴国的加入,使得季氏的战略更加完善。

郯国借势向齐发难,吴国则借此机会压制齐国对自身势力范围的扩张。

吴国和郯国的加入,使得季氏的战争更像是整个时代的一场角力。

四、军事因素1.周密的军事部署季孟兄弟在发动战争之前,进行了一系列周密的军事部署。

他们秘密筹备军备,准备建立起一个完整的军事体系。

季孟采取了先袭击郯国,再攻打颛臾的战略,从而有效地分散了齐国的注意力,取得了众志成城的效果。

2.兵力的调动季孟为了夺回颛臾城,调动了各地的部队,形成了一个庞大的军事力量。

他们迅速组织起了一个精锐的队伍,以应对齐国的反击。

庞大的兵力和精锐的队伍为季氏家族的胜利提供了坚实的基础。

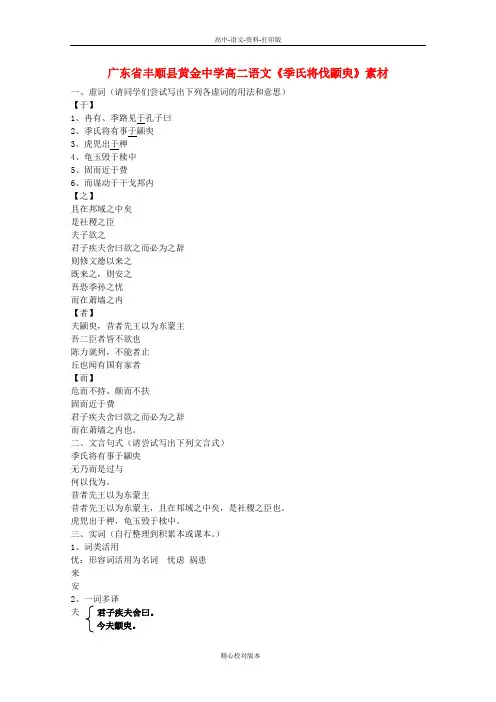

广东省丰顺县黄金中学高二语文《季氏将伐颛臾》素材一、虚词(请同学们尝试写出下列各虚词的用法和意思)【于】1、冉有、季路见于孔子曰2、季氏将有事于颛臾3、虎兕出于柙4、龟玉毁于椟中5、固而近于费6、而谋动于干戈邦内【之】且在邦域之中矣是社稷之臣夫子欲之君子疾夫舍曰欲之而必为之辞则修文德以来之既来之,则安之吾恐季孙之忧而在萧墙之内【者】夫颛臾,昔者先王以为东蒙主吾二臣者皆不欲也陈力就列,不能者止丘也闻有国有家者【而】危而不持、颠而不扶固而近于费君子疾夫舍曰欲之而必为之辞而在萧墙之内也。

二、文言句式(请尝试写出下列文言式)季氏将有事于颛臾无乃而是过与何以伐为。

昔者先王以为东蒙主昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。

三、实词(自行整理到积累本或课本。

)1、词类活用忧:形容词活用为名词忧虑祸患来安2、一词多译夫君子疾夫舍曰。

今夫颛臾。

夫如是。

过相3、古今异义有事国家以为既来之,则安之四、课文内容分析预习1、本课可以分为哪三部分?这三部分中冉有说了哪几句话?2、孔子是否赞成季氏讨伐颛臾的做法?理由是什么?3、针对冉有的辩解,孔子是如何反驳的?(两次)4、孔子的政治主张是什么?5.孔子说“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也”,那么季孙讨伐颛臾的真正目的是什么?五.理解下列句子的意思1、危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?3、君子疾夫舍曰而必为之辞4、不患寡而患不均,不患贫而患不安六、请从文中找出三个成语1、 2、3、七、从课文中找出原句回答下列问题1、孔子提出了自己的根本的政治主张(即治国原则)是。

2、表现孔子高度政治敏感和政治见地的一个语句是。

一、虚词【于】1、冉有、季路见于孔子曰介词引出对象2、季氏将有事于颛臾介词,在3、虎兕出于柙介词从4、龟玉毁于椟中介词在5、固而近于费介词,引出对象6、而谋动于干戈邦内介词,在【之】且在邦域之中矣助词,不译是社稷之臣助词,的夫子欲之代词,这样寡人之于国也助词,不译君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 1)代词,这样;2)代词,他们。

![《季氏将伐颛臾》文言文整理[5篇]](https://uimg.taocdn.com/2b3cef37974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29f1.webp)

《季氏将伐颛臾》文言文整理[5篇]第一篇:《季氏将伐颛臾》文言文整理《季氏将伐颛臾》高中文言文整理Thneed季氏将伐颛季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛(zhuān)臾(yú)。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相(xiàng)矣?且尔言过矣,虎兕(sì)出于柙(xiá),龟玉毁于椟(dú)中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”[1] 文学常识:选自《论语季氏》,孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,中国古代伟大的思想家、政治的家、教育家、儒家学说开创者。

实词解释:(1)季氏将有事于颛(zhuān)臾(yú):用兵(2)无乃……与:恐怕……吧(3)陈力就列:施展;担任;职务(4)则将焉用彼相(xiàng)矣:搀扶盲人走路的人(5)虎兕(sì)出于柙(xiá):独角犀牛;关猛兽的木笼子(6),龟玉毁于椟(dú)中,是谁之过与?”(7)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞:痛恨;舍弃;想要那样;托词(8)安无倾:倾覆(9)而在萧墙之内也:宫墙一、文言实词1.特殊词义(1)何以伐为(语气词,表反问).(2)是社稷之臣也(指示代词,这).(3)盖均无贫(句首发语词).(4)则修文德以来之(整治).2.词类活用(1)使动用法。

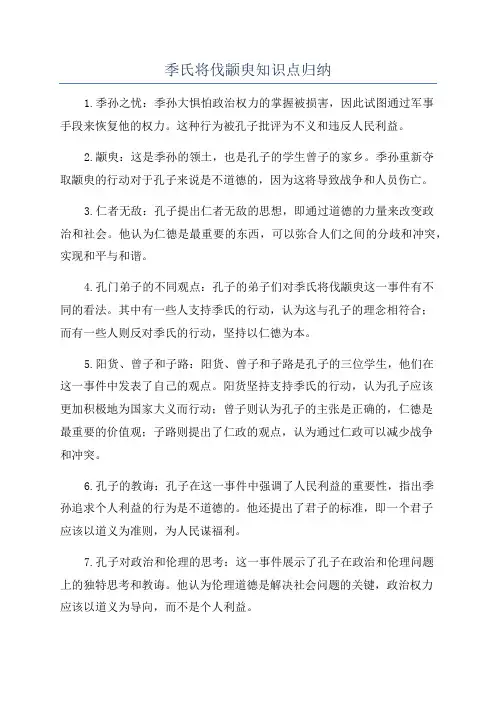

季氏将伐颛臾知识点归纳1.季孙之忧:季孙大惧怕政治权力的掌握被损害,因此试图通过军事手段来恢复他的权力。

这种行为被孔子批评为不义和违反人民利益。

2.颛臾:这是季孙的领土,也是孔子的学生曾子的家乡。

季孙重新夺取颛臾的行动对于孔子来说是不道德的,因为这将导致战争和人员伤亡。

3.仁者无敌:孔子提出仁者无敌的思想,即通过道德的力量来改变政治和社会。

他认为仁德是最重要的东西,可以弥合人们之间的分歧和冲突,实现和平与和谐。

4.孔门弟子的不同观点:孔子的弟子们对季氏将伐颛臾这一事件有不同的看法。

其中有一些人支持季氏的行动,认为这与孔子的理念相符合;而有一些人则反对季氏的行动,坚持以仁德为本。

5.阳货、曾子和子路:阳货、曾子和子路是孔子的三位学生,他们在这一事件中发表了自己的观点。

阳货坚持支持季氏的行动,认为孔子应该更加积极地为国家大义而行动;曾子则认为孔子的主张是正确的,仁德是最重要的价值观;子路则提出了仁政的观点,认为通过仁政可以减少战争和冲突。

6.孔子的教诲:孔子在这一事件中强调了人民利益的重要性,指出季孙追求个人利益的行为是不道德的。

他还提出了君子的标准,即一个君子应该以道义为准则,为人民谋福利。

7.孔子对政治和伦理的思考:这一事件展示了孔子在政治和伦理问题上的独特思考和教诲。

他认为伦理道德是解决社会问题的关键,政治权力应该以道义为导向,而不是个人利益。

8.仁德的实践:孔子通过这一事件强调了仁德的实践重要性。

他认为通过仁德的实践,可以达到社会的和谐与安定,减少战争和冲突。

仁德在礼、义、智和勇等方面的实践都是必要的。

9.仁者无敌的应用:孔子通过这一事件展示了仁者无敌的应用。

他认为通过仁德的力量,可以改变政治和社会,实现和平与和谐。

总的来说,《论语·季氏将伐颛臾》这一篇目中讨论了季氏对颛臾的侵略行动和孔子对此的批评和思考。

这篇篇目展示了孔子的政治和伦理思想,并强调了仁德的重要性和实践。

论语季氏将伐颛臾原文及翻译原文季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:“陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费。

今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服、而不能来也;邦分崩离析、而不能守也:而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”译文季孙氏将要讨伐颛臾。

冉有、季路拜见孔子说:“季孙氏准备对颛臾采取军事行动。

”孔子说:“冉有!我恐怕该责备你了。

那颛臾,从前先王把他当作主管东蒙山祭祀的人,而且它地处鲁国境内。

这是鲁国的臣属,为什么要讨伐它呢?” 冉有说:“季孙要这么干,我们两个做臣下的都不愿意。

”孔子说:“冉有!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能这样做则不担任那职务。

’盲人遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀扶,那何必要用那个做相的人呢?况且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,龟甲和玉器在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?”冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近费城,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的忧虑。

”孔子说:“冉有!君子厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口(来搪塞态度)的人。

我听说士大夫都有自己的封地,他们不怕财富不多而怕分配不均匀,不怕民众不多而怕不安定。

财物分配公平合理,就没有贫穷;上下和睦,就不必担心人少;社会安定,国家就没有倾覆的危险。

依照这个道理,原来的远方的人不归服,就发扬文治教化来使他归服;使他来了之后,就要使他安定下来。

季氏将伐颛臾知识点整理

1.战国时期背景:季氏将伐颛臾发生在中国战国时期,战国时期是中国历史上一个动荡的时期,各个小国争霸,国家割据,没有中央统一的政权。

2.季氏家族:季氏是战国时期齐国的一个有势力的家族,他们在齐国内部占有很大的势力,曾经担任过高官。

3.季氏与颛臾:颛臾是战国时期齐国的一个小国,位于今天的山东半岛,是齐国的属地。

4.季氏借兵:季氏家族起初是借助颛臾的军队来扩大自己的势力,季孙用权掌握齐国政权后,借用颛臾的兵力进一步削弱其他家族的势力。

5.季氏反目:由于季氏家族的嚣张气焰,颛臾逐渐感到不满,决定与季氏决裂。

颛臾推翻了季氏在颛臾的统治,独立了出来。

6.季氏复仇:季孙用权得知颛臾与自己家族决裂后,决定用武力来报复,将颛臾重新收回齐国。

7.孟尝君的劝诫:在季氏准备进攻颛臾的同时,齐国的贵族、政治家孟尝君劝阻季氏不要轻举妄动,以免引起战乱。

不过因为孟尝君与季氏有着政治利益的利益交换,劝阻未果。

8.颛顼的抗击:颛臾的君主颛顼得知季氏即将进攻,他决定采取积极的防御措施。

他选拔了一些年轻精锐的士兵,修建了许多城墙和壁垒来抵御季氏的进攻。

9.颛臾的胜利:在孟尝君的劝阻和颛顼的准备之下,颛臾顶住了季氏的进攻。

季氏的军队在颛臾的坚守下无法攻破。

10.颛臾的自立:经过一番鏖战,季氏的军队不敌颛臾,最终被迫撤退。

颛臾借此机会重新宣布独立,摆脱了季氏的控制。

《季氏将伐颛臾》原文、译文及赏析季氏伐颛臾一事,是在“陪臣执国政”的鲁国的特殊背景下发生的。

“陪臣”指的是孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家。

下面是小编给大家带来的《季氏将伐颛臾》原文、译文及赏析,欢迎大家阅读!季氏将伐颛臾先秦:孔子及弟子季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:“陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费。

今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服、而不能来也;邦分崩离析、而不能守也:而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”译文季孙氏将要讨伐颛臾。

冉有、季路拜见孔子说:“季孙氏要对颛臾用兵。

”孔子说:“冉有!恐怕应该责备你们吧。

那颛臾,先王曾把颛臾的国君当作主管东蒙山祭祀的人,而且它地处鲁国境内,是鲁国的藩属国,为什么要讨伐它呢?”冉有说:“季孙要这么干,我们两个做臣下的都不愿意。

”孔子说:“冉有!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能胜任就该辞去。

’如果盲人摇晃着要倒下却不去扶持,颤颤巍巍将要跌倒却不去搀扶,那么何必要用那个搀扶的人呢?况且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,(占卜用的)龟甲和(祭祀用的)玉器在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?”冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近季孙氏的封地,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的忧虑。

”孔子说:“冉有!君子厌恶那些不肯说(自己)想要那样而偏要找借口的人。

无论是诸侯或者大夫,不担心财富不多,只是担心财富分配不均匀;不担忧人民太少,只担忧境内不安定。

高中文言文季氏将伐颛臾知识点归纳高中文言文季氏将伐颛臾知识点归纳 1一、词类活用1.则修文德以来之(使动,使……来)2.既来之,则安之(使动,使……来;使……安定下来)3.远人不服而不能来也(使动,使……来)二、特殊句式1.何以伐为(宾语前置)2.无乃尔是过与(无乃……与?疑问句式,恐怕……吧?)三、重点实词解释1.无乃尔是过与(无乃……与?恐怕……吧。

是,这个;过,责备。

)2.是社稷之臣也(这个)3.何以伐为(何以……为?表示反问的一种句式)4.陈力就列,不能者止(陈,摆出来;力,才能;就,居,充任;列,职位。

)5.危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣(危,不稳定;颠,跌倒;相,辅助盲人走路的人)6.且尔言过矣(过,错)7.君子疾夫舍曰"欲之"而必为之辞(疾,憎恨;辞,托辞。

)8.盖均无贫,和无寡,安无倾(贫,贫困;寡,少;倾,倾覆之患)9.吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内(萧墙:国君宫门内当门的照壁,暗指鲁国内部)四、一词多义1、是A、是社稷之臣,何以伐为(这)B、同行十二年,不知木兰是女郎(是)C、世无孔子,谁能定是非之真(正确)2、疾A、君有疾在腠理,不治将恐深(病)B、君子疾夫舍曰"欲之"而必为之辞(痛恨)C、老臣病足,不能疾走(快速)3、止A、陈力就列,不能者止(停)B、河曲智叟笑而止之曰(制止)C、一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨(只)4、见、A、昨夜见军帖,可汗大点兵(看见)B、曹刿请见(拜见)C、冉有、季路见于孔子曰(接见)D、天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊(现)5、过A、臣请缚一人过王而行(经过,走过)B、过犹不及(超过,过分)C、以其境过清,不可久居(太,过分)D、是谁之过与(过错)E、无乃尔是过与(责备)F、故尝与过宋将军(拜访)五、句子翻译1.无乃尔是过与?译:恐怕该责备你吧!2.是社稷之臣也,何以伐为?译:这是国家的臣属,凭什么攻打它呢?3.陈力就列,不能者止。

季氏将伐颛臾必考句子

1. 季氏将有事于颛臾。

孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”

这句话是孔子对季氏将要攻打颛臾的行为表示反对,并指出颛臾是先王所封的东蒙山的主祭,且在鲁国国境之内,是鲁国的社稷之臣,不应该被攻打。

2. 陈力就列,不能者止。

这句话的意思是,如果能够施展自己的才能,就应该担任相应的职位;如果不能,就应该辞职让位。

3. 虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?

这句话用老虎和犀牛从笼子里跑出来、龟甲和玉器在匣子里被毁坏来比喻季氏攻打颛臾的行为,指出季氏的过错。

4. 不患寡而患不均,不患贫而患不安。

这句话的意思是,不担心财富少,而担心分配不均匀;不担心人民生活贫困,而担心社会不安定。

5. 故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

这句话提出,如果远方的人不归服,就应该修行仁德来使他们归顺。

既然使他们来了,就要使他们安定下来。

这些句子都体现了孔子的政治主张和道德观念,对于理解《论语》以及儒家思想具有重要意义。

在考试中,可能会要求对这些句子的含义、背景以及与其他章节的关系进行分析。

因此,对这些句子的深入理解是非常重要的。

季氏将伐颛臾知识点整理

《孟子》中的“季氏将伐颛臾”故事,是反映孟子政治思想的经典故事之一。

孟子通过讲述这个故事,表达了他对统治者和人民之间关系的看法。

故事的背景是,季氏是一个实力强大的国家,将要进攻处在弱势的国家颛臾。

而孟子则反对这种行为,并试图说服季氏放弃进攻。

孟子首先向季氏问责其行为是否合乎仁义之道,季氏回答称自己是在行使国家贵族的责任,这是理所当然的。

孟子听了之后反问道:你的战争行为是不是符合霸道精神?季氏不得不承认说是符合的。

孟子再次反问道:那么,试问,如果是你们被别人编造了罪名进攻,你们的战争行为还是德性所在吗?季氏无话可说。

孟子接着说:政治权力的行使是应该以仁义之道为准则,否则就会失去人民的拥护与支持,最终导致国家的衰败。

他以此来批判小国想要通过征服大国来增强自己实力的荒谬想法,进而强调以仁义为准则的国家才是真正强盛的。

这个故事意在呼吁当时的统治者尊重人民的意愿,以民为本,加强仁义之道的实践。

同时也告诉人们,一个真正的强国,不是依靠武力扩张而是靠精神文化的提升所带来的崛起来实现的。

《季氏将伐颛臾》重点句子翻译

《季氏将伐颛臾》重点句子翻译

1、无乃尔是过与?

(我)恐怕应该责备你们了吧。

2、昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?

过去先代的国君让他做主管祭祀蒙山的人,况且它处在鲁国的疆域之中,这是国家的臣属。

为什么要讨伐(它)呢?

3、陈力就列,不能者止。

(如果能)施展才能,就去担任职务,如果不行,就该辞职。

4、危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

(盲人)遇到危险却不去扶持,将要跌倒却不去搀扶,那么何必要用那个做相的人呢?5、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?

老虎犀牛从木笼子里逃了出来,龟甲和玉器在木匣子里被毁坏了,这是谁的过错呢?

6、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

君子厌恶那些不肯说(自己)想要那样却偏要找借口的人。

7、丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

我听说过,无论诸侯还是大夫,不怕人口少而怕分配不均匀,不怕贫困而怕不安定。

8、盖均无贫,和无寡,安无倾。

因为分配均匀就无所谓贫穷;和平相处,就无所谓人口少;国家安定,就不会倾覆。

9、夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

(如果)做到这样,远方的人还不归服,便发扬文治教化来招抚他们。

(来:使……来)10、既来之,则安之。

既然使他来了,就要使他安定下来。

11、吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

我恐怕季孙的忧愁不在颛臾,却在鲁国国内吧。

1。

一、虚词(请同学们尝试写出下列各虚词的用法和意思)【于】

1、冉有、季路见于孔子曰

2、季氏将有事于颛臾

3、虎兕出于柙

4、龟玉毁于椟中

5、固而近于费

6、而谋动于干戈邦内

【之】

且在邦域之中矣

是社稷之臣

夫子欲之

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

则修文德以来之

既来之,则安之

吾恐季孙之忧

而在萧墙之内

【者】

夫颛臾,昔者先王以为东蒙主

吾二臣者皆不欲也

陈力就列,不能者止

丘也闻有国有家者

【而】

危而不持、颠而不扶

固而近于费

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

而在萧墙之内也。

二、文言句式(请尝试写出下列文言式)

季氏将有事于颛臾

无乃而是过与

何以伐为。

昔者先王以为东蒙主

昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。

三、实词(自行整理到积累本或课本。

)

1、词类活用

忧:形容词活用为名词忧虑祸患

来

安

2、一词多译

夫君子疾夫舍曰。

今夫颛臾。

夫如是。

过

相

3、古今异义

有事

国

家

以为

既来之,则安之

四、课文内容分析预习

1、本课可以分为哪三部分?这三部分中冉有说了哪几句话?

2、孔子是否赞成季氏讨伐颛臾的做法?理由是什么?

3、针对冉有的辩解,孔子是如何反驳的?(两次)

4、孔子的政治主张是什么?

5.孔子说“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也”,那么季孙讨伐颛臾的真正目的是什么?

五.理解下列句子的意思

1、危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?

3、君子疾夫舍曰而必为之辞

4、不患寡而患不均,不患贫而患不安

六、请从文中找出三个成语

1、 2、

3、

七、从课文中找出原句回答下列问题

1、孔子提出了自己的根本的政治主张(即治国原则)是。

2、表现孔子高度政治敏感和政治见地的一个语句是。

一、虚词

【于】

1、冉有、季路见于孔子曰介词引出对象

2、季氏将有事于颛臾介词,在

3、虎兕出于柙介词从

4、龟玉毁于椟中介词在

5、固而近于费介词,引出对象

6、而谋动于干戈邦内介词,在

【之】

且在邦域之中矣助词,不译

是社稷之臣助词,的

夫子欲之代词,这样

寡人之于国也助词,不译

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 1)代词,这样;2)代词,他们。

则修文德以来之之:代词,他们

既来之,则安之使之来,使之安。

代词,他们

吾恐季孙之忧助词,的

而在萧墙之内助词,的

【者】

夫颛臾,昔者先王以为东蒙主助词,不译

吾二臣者皆不欲也助词

陈力就列,不能者止助词的人

丘也闻有国有家者助词,的人

【而】

1、危而不持、颠而不扶连词,表转折

2、固而近于费连词,表并列

3、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞连词,表转折

4、吾尝跂而望矣,不如登高之博见也连词,表修饰

5、吾恐季孙之忧不在颛臾,而在萧墙之内也。

连词,表并列

二、文言句式

季氏将有事于颛臾介词结构后置句

无乃而是过与宾语前置句

昔者先王以为东蒙主省略句

昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

判断句

何以伐为。

宾语前置句

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。

介词结构后置句

三、经典翻译

1、孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”

译:孔子说:“冉求!恐怕应该责备你吧!颛臾,过去的周先王让他担任东蒙山的主祭人,

而且它处在鲁国的疆域之中,是鲁国的藩属,为什么要讨伐它呢?”

2、孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

译:孔子说:“冉求!君子厌恶那些不肯说(自己)想要这样却偏要找借口的人。

我听说诸侯和大夫,不怕人口少怕不安定,不怕贫困怕分配不均匀。

3、盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

译:财富平均,便没有贫穷;和平相处,便不会人少;安定,便不会倾覆。

像这样,远方的人还不归服,就发扬文治教化使他们来。

使他们来了之后,就要使他们安定下来。

四、实词(略,见创新设计,自行整理到积累本。

)

1、词类活用

忧:形容词活用为名词忧虑祸患

来使动

安

2、一词多译

夫君子疾夫舍曰:夫,代词,那,句中位置。

今夫颛臾:夫,放在句中,那,代词。

夫如是:夫,放在句首,发语词。

是

相

3、古今异义

有事

国

家

以为

既来之,则安之

九、理解下列句子的意思

1危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

(盲人)走路不稳却不去扶持,将要跌倒却不去搀扶,那又何必要用辅助者呢?意思是说,你们身为季氏家臣,却不能阻止他讨伐颛臾,要你们干什么呢?这是用类比方法指责冉有失职。

2虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?

凶猛的野兽从笼子里出来为患,贵重的东西毁坏在匣子里,这是什么人的过错呢?意思是说,管理这些东西的人不能不负责任,用来比喻冉有、子路对季氏的行为应负有责任。

3君子疾夫舍曰而必为之辞

有品德的人厌恶那种不说自己愿意去做而编个谎言来搪塞的态度。

4不患寡而患不均,不患贫而患不安

不怕(东西)少而怕分配不均匀,不怕贫困而怕不安定。

十、请从文中找出三个成语

1、既来之,则安之

2、分崩离析

3、祸起萧墙

十一、从课文中找出原句回答下列问题

孔子提出了自己的根本的政治主张是“有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

”

2、表现孔子高度政治敏感和政治见地的一个语句是“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”

十二、孔子批评冉有,说了哪几点道理,请简要回答

1、揭示谎言可恶;

2、阐明政治主张;

3、指出错误严重。

(用心,我们才能优秀!)。