第三章 植物病原原核生物

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:55

《植物病理学》考试大纲一、考试大纲的性质植物病理学是森林保护专业的专业基础课,也是报考森林保护学科的考试科目之一。

为了帮助考生明确复习范围和有关要求,特制定本考试大纲。

二、考试内容第一章绪论植物病害的概念;病原;侵染性病害的发病过程和侵染循环;感病植物的病理变化;植物病害的症状;植物病害的诊断。

第二章植物病原菌物菌物的营养体;菌物的繁殖;各大类菌物的形态、简要的分类及所致的植物病害的症状,菌物类病害的诊断;菌物类病害发生的特点、对寄主植物的危害。

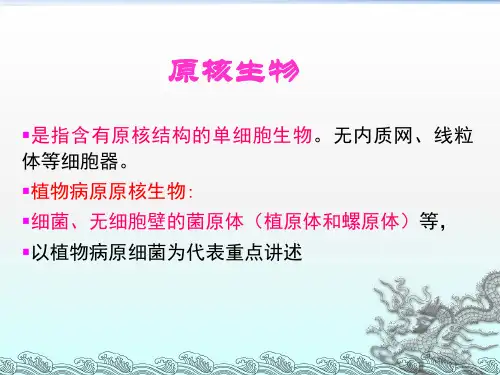

第三章植物病原原核生物原核生物的一般概念和性状;病原原核生物的侵染和传播;病原原核生物的主要类群;植物原核生物病害的诊断及病原鉴定方法;植物原核生物病害的防治。

第四章植物病原病毒及植原体植物病毒的一般性状;植物病毒的传播;植物病毒病害的症状;植物病毒的鉴定原理;植原体的一般性状;植原体病害的症状、传播、诊断和防治。

第五章植物病原线虫线虫的一般性状;植物病原线虫的寄生性和致病性;植物线虫病害的诊断和防治。

第六章寄生性植物寄生性植物的一般性状;寄生性植物的繁殖与传播;寄生性植物的主要类群。

第七章非侵染性病害植物非侵染性病害的概念;营养失调、湿度不适、温度过高或过低引起的植物病害;非侵染性病害的诊断和防治。

第八章侵染过程病程的概念;接触期、侵入期、潜育期和发病期及其影响因素.第九章病害循环侵染循环的概念;初侵染和再侵染;病原物的越冬和越夏场所;病原物的传播。

第十章植物病原生物在病害互作中的作用植物病原物的寄生性和致病性;寄生物的类型;病原物的致病机制;转主寄主和寄生专化型。

第十一章植物的抗病性在病害互作中的作用植物抗病性的概念;抗病性的类型;植物抗病的机制;植物的诱导抗病性及其机制。

第十二章植物病害的流行与预测植物病害的流行类型;植物病害流行的因素;植物病害的预测。

第十三章植物病害的诊断和防治植物病害诊断的含义;植物病害诊断程序和方法;Koch’s法则;不同类型植物病害的诊断要点;第十四章植物病害的防治植物病害防治的原理;植物检疫;植物抗病品种的利用;生物防治;物理防治;化学防治的原理。

《普通植物病理学》课程笔记第一章:植物病害基本知识一、植物病害的概念1. 定义:植物病害是指植物在生长发育过程中,由于受到生物因素(如病原微生物)和非生物因素(如环境、营养等)的影响,导致植物生理功能紊乱、组织结构损伤、生长发育受阻、产量降低和品质变劣的现象。

2. 植物病害的重要性:植物病害对农业生产和自然生态系统具有重大影响。

它们可以导致农作物减产、品质下降,甚至绝收,对粮食安全、经济收入和生态环境造成威胁。

二、植物病害的症状1. 病状:(1)变色:- 黄化:叶片或植株其他部位失去绿色,变为黄色。

- 红化:叶片或植株其他部位变为红色。

- 褐化:叶片或植株其他部位变为褐色。

- 紫化:叶片或植株其他部位变为紫色。

(2)坏死:- 病斑:植物组织局部死亡,形成明显的坏死区域。

- 枝枯:枝条或整株植物死亡。

(3)腐烂:- 软腐:植物组织软化和腐烂,常见于果实和块茎。

- 湿腐:植物组织因水分过多而腐烂。

(4)萎蔫:- 因病原生物侵害或水分供应不足导致的植物组织失去膨压,表现为叶片下垂、枯萎。

(5)畸形:- 肿瘤:植物组织异常增生,形成肿瘤状结构。

- 丛生:植物生长点异常分裂,导致植株矮小、分枝增多。

- 矮化:植物生长受阻,植株矮小。

2. 病征:(1)霉状物:- 菌丝体:病原真菌在病部表面形成的细丝状结构。

- 孢子:病原真菌产生的繁殖体,形态多样。

(2)粉状物:- 孢子堆:病原真菌在病部表面形成的粉末状结构。

(3)颗粒状物:- 菌脓:病原细菌在病部表面形成的粘稠颗粒状物质。

(4)絮状物:- 菌丝体和孢子的集合体,常见于某些真菌病害。

3. 症状的变化:植物病害的症状随着植物的生长发育、环境条件、病原生物的侵染阶段等因素的变化而发生变化。

了解症状的变化有助于病害的诊断和防治。

三、植物病害的类型及划分方法1. 按病原生物分类:(1)真菌性病害:由真菌引起的病害,如霜霉病、白粉病等。

(2)细菌性病害:由细菌引起的病害,如软腐病、青枯病等。

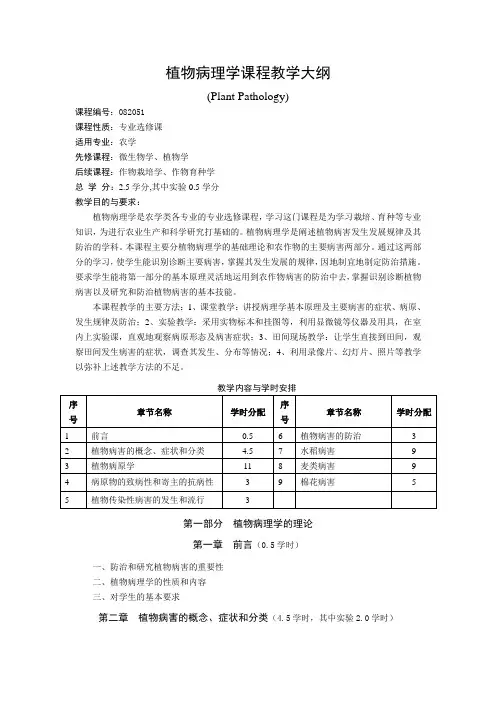

植物病理学课程教学大纲(Plant Pathology)课程编号:082051课程性质:专业选修课适用专业:农学先修课程:微生物学、植物学后续课程:作物栽培学、作物育种学总学分:2.5学分,其中实验0.5学分教学目的与要求:植物病理学是农学类各专业的专业选修课程,学习这门课程是为学习栽培、育种等专业知识,为进行农业生产和科学研究打基础的。

植物病理学是阐述植物病害发生发展规律及其防治的学科。

本课程主要分植物病理学的基础理论和农作物的主要病害两部分。

通过这两部分的学习,使学生能识别诊断主要病害,掌握其发生发展的规律,因地制宜地制定防治措施。

要求学生能将第一部分的基本原理灵活地运用到农作物病害的防治中去,掌握识别诊断植物病害以及研究和防治植物病害的基本技能。

本课程教学的主要方法:1、课堂教学:讲授病理学基本原理及主要病害的症状、病原、发生规律及防治;2、实验教学:采用实物标本和挂图等,利用显微镜等仪器及用具,在室内上实验课,直观地观察病原形态及病害症状;3、田间现场教学:让学生直接到田间,观察田间发生病害的症状,调查其发生、分布等情况;4、利用录像片、幻灯片、照片等教学以弥补上述教学方法的不足。

第一部分植物病理学的理论第一章前言(0.5学时)一、防治和研究植物病害的重要性二、植物病理学的性质和内容三、对学生的基本要求第二章植物病害的概念、症状和分类(4.5学时,其中实验2.0学时)第一节植物病害概念一、植物病害形成的原因二、植物病害概念三、植物病害的形成第二节植物病害的症状一、植物病害病状类型二、植物病害的病征类型第三节两类植物病害一、植物侵染性病害和非侵染性病害的概念二、植物非侵染性病害三、植物侵染性病害四、植物侵染性病害和非侵染性病害的关系本章重点:植物病害概念、植物病害症状类型、非侵染性病害发生的原因、发生的特点及诊断。

本章难点:植物病害概念。

第三章植物病原学(11.0学时,其中实验6.0学时)第一节寄生现象一、寄生性二、致病性第二节植物病原真菌一、真菌的一般性状二、真菌的主要类群三、真菌病害的识别诊断第三节植物病原原核生物一、植物病原细菌1、植物病原细菌的一般性状2、植物病原细菌的主要类群3、植物病原细菌所致病害的症状特点4、植物细菌病害的简易识别方法二、植物病原菌原体1、植物病原菌原体的一般性状2、植物病原菌原体的主要类群第四节植物病原线虫一、植物病原线虫的一般性状二、植物病原线虫的主要类群三、植物病原线虫所致病害的症状及线虫病害诊断第五节寄生性种子植物一、寄生性种子植物的概念二、寄生方式三、大豆菟丝子形态、寄生特点、生活史及其防治四、槲寄生的寄生特点及生活史第六节植物病原病毒一、植物病原病毒的一般性状二、病毒的传播方式三、病毒病害症状特点及其诊断第七节植物病原物的鉴定──柯赫氏法则本章重点:植物病原真菌、细菌、病毒的基本特点,所致病害的症状特点、识别和诊断。