说明文语言准确性

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

说明文语言准确性题型一、说明文的语言特点1、说明文的语言特征分成两类:(1)平实说明:语言表达注重准确性、严密性、科学性。

(靠副词来表达)(2)生动说明:语言表达生动、形象。

(主要靠形容词来表达)具体到一个句子中的词语,要看这个词体现了说明文语言表达的哪个特点。

形容词,体现的是语言表达的生动形象性,副词体现的是说明文语言表达的准确性、严密性和科学性。

在本类题型中,主要考形容词和副词,形容词的作用单一,让语言生动形象;副词主要只考核表示限制、或表示猜测和估计作用两种形式。

2、考试类型关于说明文语言的准确性题型,一般有以下几种:(1)说明句子加点词的作用;体会句中加点词的作用;说说下列词语在表达上的作用;从句子中找出能表达语言准确性的词语,并说明起作用(表达效果)。

(2)句子加点的词语能否去掉,为什么?(3)句中加点的词能否被某个词替换,为什么?(4)从说明文语言的平实性或生动性说明句子的含义。

(5)特殊类型的短语的表达作用3、主要考察的词语分类:说明文语言的准确性,一般体现某些词语上,这样的词语分为三类:(1)起限制作用,表示限制。

如大体上、大概、几乎、差不多、左右等(2)另一类是起修饰作用,作用是让语言更生动形象,这类词主要是形容词。

如:可爱的,美味的。

(3)强调作用:起强调作用的词如完全,最,所有、分为。

桥的设计完全合乎科学原理,施工技术更是巧妙绝伦。

“完全”“更是”都是强调作用。

这样的词语一般表现在一些表示程度、范围、时间、频率、估计等的副词上.为了使说明语言准确严密通常在以下几方面进行修饰限制。

表程度的词语:比较、几乎、相当、更、最、尤其、稍微、十分、⋯⋯表估计的词语:大约、可能、左右、可算、也许⋯表时间的词语:当时、刚刚、迄今、有时候、刚才⋯⋯表范围的词语:一切、部分、全部、大部分⋯⋯表频率的词语:经常、常常、屡次⋯⋯二、题型训练(一)体会加点词的作用答题模式:(1)解释加点词的含义(从表推测、估计、强调、限制、等方面进行解释;(2)加点词在文中的意思;(3)某某词体现了说明文语言表达的准确性、严密性和科学性。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 版权所有 说明文语言的准确性

说明文的语言必须准确和严密,否则不能如实地反映客观事物。

说明文语言的准确性表现在以下几个方面:①在用词、造句方面要求精确、合乎语法规律;②准确地运用专门术语、概括性词语;③造句要特别注意句子内部、句子之间的逻辑性;④选用科学的修饰、限制词语;⑤语言力求简洁、浅显、平实。

有时也用一些描写、形容等表达方式和某些修辞手段,但目的仍然是为了解说明白,不是为了感染读者。

如“《水经注》里提到的‘旅人桥’,大约建成于公元282年,可能是有记载的最早的石拱桥了。

”在这个句子中,用“大约”“可能”表示估计,用“有记载”表示确实存在,用“最”表示程度,使全句的意思既准确又严密。

又如“这些石刻狮子,有的母子相抱,有的交头接耳,有的像倾听水声,千态万状,惟妙惟肖”。

这个句子运用排比、拟人等修辞手法,描写这些石狮雕刻得生动活泼、精美动人,其目的在于通过摹状貌,说明卢沟桥“形式优美”的特征。

再如《中国石拱桥》第二自然段中有这样一句话“这种桥不但形式优美,而且结构坚固”。

句中“形式优美”与“结构坚固”是递进关系,关联词语“不但”“而且”不可以删去,因为删去,就失去了原来的递进关系。

先后次序也不可以颠倒,若是改为“不但结构坚固,而且形式优美”就改变了作者的原意。

可见词、句的次序,关系到语言的准确和周密。

说明文语言的特点及答题技巧如下:

一、说明文语言的特点

1.准确性:说明文语言必须准确、清晰、严密,以客观事实为基础,不夸大、不缩小、不模糊。

2.简洁性:说明文语言要求简洁明了,不冗余、不啰嗦,用最少的文字表达最准确的意思。

3.通俗性:说明文语言要通俗易懂,使读者容易理解。

4.生动性:说明文语言可以运用比喻、拟人等修辞手法,使文章更加生动有趣。

二、说明文阅读的答题技巧

1.把握说明对象:首先需要明确说明的对象是什么,然后把握其特点、性质、成因、作用等。

2.分析说明方法:常见的说明方法包括举例子、列数字、作比较、打比方、分类别等,不同的方法有不同的作用,需要根据语境进行分析。

3.理解关键词句:说明文中的关键词句往往能够揭示文章的主旨和要点,需要认真理解。

4.概括中心思想:说明文的中心思想是文章的核心,需要认真概括。

5.注意文意和文题:文意和文题是说明文的灵魂,需要注意其内涵和外延是否准确、一致。

6.结合语境答题:说明文的题目往往结合语境设置,需要结合语境进行分析和理解。

7.运用逻辑推理:说明文中有些题目需要运用逻辑推理能力来解答,需要认真分析语境和选项。

8.注意细节和修饰语:说明文中的细节和修饰语往往能够揭示文章的真实意思和作者的意图,需要注意。

9.关注图表和数据:说明文中常常配有图表和数据,这些信息也是答题的重要依据之一。

10.积累知识和经验:说明文阅读需要积累一定的知识和经验,平时可以多做一些相关的练习题来提高自己的阅读理解能力。

要更好地体现出说明文的语言特点,可以考虑以下几点:

1. 准确性:使用准确、清晰的语言来表达事实和信息,避免模糊、含混或错误的表述。

2. 简明性:保持语言简洁明了,避免过多的废话和冗长的叙述,使读者能够快速理解要点。

3. 逻辑性:按照一定的逻辑顺序组织语言,使文章的结构清晰、有条理,便于读者理解。

4. 具体性:使用具体的实例、数据和细节来支持说明的内容,使读者更容易理解和接受。

5. 客观性:保持客观的态度,避免个人情感和主观判断的影响,以事实为依据进行说明。

6. 通俗易懂:使用通俗易懂的语言,避免使用过于专业或艰涩的词汇,确保读者能够轻松理解。

7. 避免使用模糊语言:避免使用模糊、含混或不确定的语言,如“也许”、“可能”等。

8. 校对和审核:在完成写作后,进行仔细的校对和审核,确保语言表达的准确性和流畅性。

通过以上几点,你可以更好地体现出说明文的语言特点,使文章更具说服力和可读性。

说明文语言的准确性举例篇一:说明文语言特征分为赏析说明语言的准确性。

(此类题目是常考必考的)(一)限制性词语有1、限定时间:目前、迄今为止、不久的将来、已经一向、渐渐等。

2、限定程度;最、比较、几乎、相当、稍微、更加等。

3、表示估计或推测:大约、可能、左右等。

4、限定数量:之一、多、有余、很少等5、限定范围;全、都、大部分、大面积、总共、少数等。

6、表频率的词语:一般、往往、常常、经常、通常、总是、有时”等。

具体分析:1.“可能、大约、左右”起限制作用,表示估计、推测,说明了xxxx只是估计,但不是绝对肯定,这体现了说明语言的准确性、科学性。

2.“在当时”在限定时间,只说明了xx在当时是xxx,但现在不是,这体现了语言的准确性。

3. “几乎”限制作用,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多是xxxxx,这现了说明语言的准确性。

“几近”是几乎接近的意思,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多是xxxxx,这现了说明语言的准确性。

4.“往往”是大多数的意思,说明了xxx大多xxxxxx,但也不排除特殊情况。

换成“总是”表明xxxx一定表示xxxxxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性、科学性。

5.“通常”起限制作用,表示xx是一般情况,表明还会有特别或例外的情况。

该词体现了说明文语言的准确性、科学性。

“一般”起限制作用,表示xx是通常情况,不排除特殊情况,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。

6.“之一”限制作用,表明xx只是其中的一种,不是唯一的,去掉后,就成了唯一的,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。

7.“据测定”限制作用,表明数据的来源,有科学依据。

该词体现了说明文语言的准确性、科学性。

8.“按照他的计算”限制作用,表明数据的来源,使文章语言表达更准确,更具有科学性。

9.“有些”是指“有一部分”的意思,从范围上加以限制,说明不是所有的xxxx,这体现了说明性语言的准确性。

说明文语言准确性与生动性分析说明文是一种以说明为主要表达方式,向读者介绍事物、解释事理的文章体裁。

在说明文的创作中,语言的准确性和生动性是两个至关重要的特性,它们相互配合,共同为读者呈现清晰、准确且富有吸引力的内容。

一、说明文语言的准确性准确性是说明文语言的首要特点。

它要求作者在描述事物、阐述事理时,必须用精确无误的语言,如实地反映客观事物的特征、本质和规律。

1、用词精准说明文往往会使用专业、准确的术语和词汇。

例如,在介绍植物的生长过程时,会使用“发芽”“抽枝”“开花”“结果”等特定的词汇,而不是模糊地说“长大”“变化”。

这些精准的词汇能够准确地描述植物生长的各个阶段,让读者获得清晰明确的信息。

2、数据准确数据是说明文增强准确性的有力手段。

通过确切的数字,能够使读者对事物的数量、大小、比例等有直观而准确的认识。

比如,在介绍某个城市的面积时,给出“_____平方公里”的具体数字,比单纯说“很大”要准确得多。

再如,说明某种动物的寿命是“平均_____年”,这样的表述比“比较长”更具说服力。

3、限制修饰恰当为了保证语言的准确性,说明文常常会使用恰当的限制词和修饰语。

比如“大约”“左右”“基本”“主要”“一般”等。

这些词语的使用,既能够在一定程度上反映客观事实的不确定性,又避免了表述的绝对化,使语言更加严谨。

例如,“这种药物一般在服用后半小时左右生效”,“一般”和“左右”的使用,让表述更符合实际情况。

4、客观陈述说明文的语言应该保持客观中立,不带有作者的主观情感和偏见。

例如,在介绍一种新型科技产品时,应客观地描述其功能和优缺点,而不是过分夸大或贬低。

这样才能让读者自己做出判断和评价。

二、说明文语言的生动性生动性能够使说明文摆脱枯燥乏味,更易吸引读者的注意力,增强文章的可读性。

1、运用比喻、拟人等修辞手法比喻可以使抽象的事物变得具体形象,拟人则赋予事物人的特征和行为,让读者更容易理解和感受。

比如,“地球就像一个蓝色的水球,在浩瀚的宇宙中孤独地旋转着”,将地球比作水球,生动形象地展现了地球的外观。

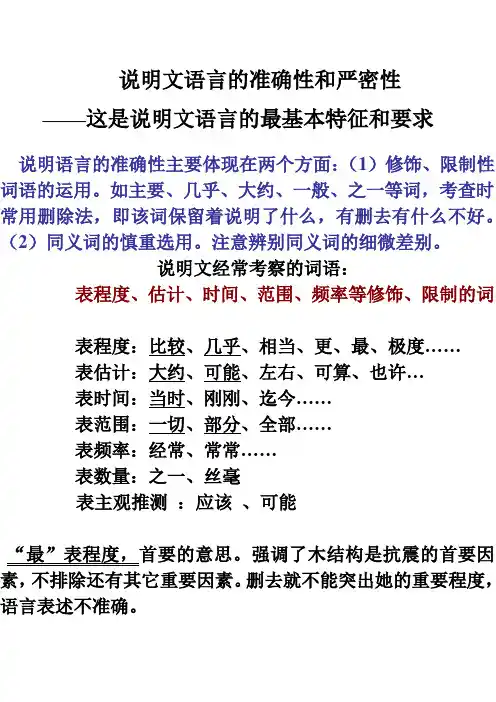

说明文语言的准确性和严密性——这是说明文语言的最基本特征和要求说明语言的准确性主要体现在两个方面:(1)修饰、限制性词语的运用。

如主要、几乎、大约、一般、之一等词,考查时常用删除法,即该词保留着说明了什么,有删去有什么不好。

(2)同义词的慎重选用。

注意辨别同义词的细微差别。

说明文经常考察的词语:表程度、估计、时间、范围、频率等修饰、限制的词表程度:比较、几乎、相当、更、最、极度……表估计:大约、可能、左右、可算、也许…表时间:当时、刚刚、迄今……表范围:一切、部分、全部……表频率:经常、常常……表数量:之一、丝毫表主观推测:应该、可能“最”表程度,首要的意思。

强调了木结构是抗震的首要因素,不排除还有其它重要因素。

删去就不能突出她的重要程度,语言表述不准确。

不能去掉,“之一”表数量,突出(说明)这(重复)是“其中的一个重要手段”,但重要手段不止一个。

去掉后重要手段就成了唯一的,这与客观事实不符,语言表达不准确。

不能去掉,“几乎”表程度,突出(说明、表明)非常接近都是如此(以重复作为重要手段),并不排除例外情况。

去掉后就成了无一例外的,这与客观事实不符,语言表达不准确。

(“部分”表范围,强调只是局部地区能生长。

但不是所有的沿海滩涂地区都能生长。

删去就变成所有的沿海滩涂地区都能生长。

不能。

“应该”表主观推测, 说明作者推测朱元璋对景德镇的瓷器生产过影响,也许客观事实未必如此. 不能。

“左右”表示估计.说明桥修建于公元605年前后,但因为年代久远不敢肯定确切时间。

所以加上“左右”一词能体现说明文语言的准确性.方法格式归纳1表态:不能删。

2先定性:表……(什么上的限制);再释词:是……的意思(用替换法)。

3语言环境中的意义和具体作用:先“言下之意”:突出(说明、表明)……(把释词的意思代入句中)再“言外之意”:a、(可能)还有……的情况b、不排除……情况c、无一例外的情况4 若删去,句子意思成了…不符合实际(太绝对了)5语言就不准确、周密。

阅读理解——说明文语言的准确性说明文语言特点说明文以传授知识为目的,这就要求它必须用准确的语言,如实地反映事物的特征、本质、规律。

准确性是说明文语言的先决条件,凡是表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质的文字表述,都要求准确无误。

为了使读者对较复杂的事物、较深奥的事理有明晰、确切的理解,说明文常常恰当地使用修饰和限制词语。

如“基本上”“大约”“比较”“一般”“大多数”等,讲究语言的严谨性。

例1:(赵州桥)全桥只有一个大拱,长达37.4米,在当时可算是世界上最长的石拱。

——《中国石拱桥》“在当时可算是”起限制作用,表明赵州桥的大拱只是在当时是世界上最长的石拱,而不是有史以来最长的石拱,语言讲究分寸,体现了语言的准确性和严谨性。

例2:松鼠好像很怕强烈的日光,白天躲在窝里歇凉,晚上出来练跑,玩耍,吃东西。

——《松鼠》“好像”一词表示猜测,并非肯定。

松鼠白天不出来的原因可能不止是害怕强烈的日光,用在这里体现了说明文语言的准确性。

叶圣陶先生说:“说明文不一定就是板起面孔来说话,说明文未尝不可带一点风趣。

”为了把事物的特点说得更加准确,有时需要一些生动形象的描述,增强文章的启发性和感染力。

例1:在炎热的季节里,台风暴雨的光临可以缓解旱情,使作物重新焕发生机。

“光临”是敬辞,用来称呼客人的到来,将台风拟人化,生动形象地表现出台风暴雨的到来可以缓解旱情,表现出人们对它的欢迎态度。

例2:石拱桥的桥洞成弧形,就像虹。

“石拱桥像虹”这个比喻,生动形象地表现出了桥洞的形状,通过这个比喻,我们大致可以想象得到石拱桥的外观。

综上所述,说明文的语言准确严谨,但又不失生动趣味。

语言准确性常见题型一、找出体现说明文语言准确性或生动性的词句,并分析其作用。

答题思路:1、找出体现语言准确的词句:A、找有准确数据的词句B、找有概数的词句(大约、左右、至少、最多、大概)C、找限制性词语(大多、可能、也许、目前)2、结合原句,具体指出该词的作用。

说明文语言的准确性及答题技巧说明文语言的准确性是指在以下几个方面的准确表达:1.使用同义词(近义词)丰富语言,避免重复,准确表达复杂的事物。

汉语词汇丰富,同义词使用得当,能使语言更加准确、丰富、表现力强,反之则会适得其反。

2.准确运用专门术语,展现学科特色和侧重点。

3.注意句子内部、句子之间的逻辑性,使用关联词语使语言连贯、严密。

4.恰当使用修饰限制性副词和数量词词语,使语言更准确、严密、科学。

5.恰当运用模糊语言,根据作者对事物的认识程度而定,能准确地反映事物的客观存在和人们的认识程度。

答题技巧:类型1:加点字词的作用是准确、生动地说明事物的特征或事理。

类型2:大多数情况下不能替换,原词体现语言的准确性、周密性、科学性,换了后意思会有改变。

类型3:限制性词语不能随意删去,会影响语言的准确性和明确性。

⑦(2011·滨州市《祸从天降,谁为真凶》)第②段提到“它(泥石流)往往发生在山区等沟谷深壑、地形险峻的地区”。

加点的“往往”一词不能删掉的理由是泥石流发生的地点不是全部都是山区等沟谷深壑、地形险峻的地区,但大多数情况下是这样的,因此“往往”更准确地表达了这一点。

⑧(2011·资阳《非凡的蜻蜓》)下面句中加点词语用得非常准确:“它们在飞行中捕食活的昆虫,主要是虻、苍蝇、蚊子,也吃蝴蝶。

”“主要”准确地说明了蜻蜓的食谱中这些昆虫占绝大多数,但也不排除捕食其他昆虫。

⑨(2010·眉山市《闲话白菜》)“白菜食用方法很多,仅入书的就有数百种。

”如果把“仅”换成“全部”,表达效果就有所不同了。

因为“仅”是限制范围的副词,表示入书的白菜食用方法只占全部食用方法的一小部分。

如果换成“全部”,就表示白菜所有食用方法都数百种,并且无一遗漏都已入书,这不符合实际。

说明文阅读训练(四)————说明文的语言一、了解说明文语言的特点。

说明语言的准确性、平实性、周密性和科学性,是说明文语言的先决条件。

表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质、程序等,都要求准确无误。

中考中主要考察说明文语言的准确性和生动性。

二、说明文语言准确性的考察重点:说明文语言的准确性最本质的要求是符合客观事实,其中语言的准确性往往体现在文中一些表时间、表数量、表程度、表范围的词上。

1说明文语言的准确性体现在如下几个方面:①、表示时间:对时间的说明要尽量做到精确,如:“这座桥(赵州桥)修建于公元605年左右,到现在已经一千三百多年了。

”这里的两处数字说明,由于年代久远,只能用推测的方法,表面上看似乎不精确,实际上正好体现了说明文语言的准确性。

②、表示空间:“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的……”这里的“绝大部分”表明并非所有的“宫殿”和“住房”都是对称的,也有少部分并不对称,这种客观的说明同样体现了说明文语言的准确性。

③、表示范围:“死海地处约旦和巴勒斯坦之间南北走向的大裂谷的中段,它的南北长80公里,东西宽约5至17公里,海水平均深度300米,最深的地方大约有400米。

”这段话运用数字说明,说明了死海的长度、宽度和深度,给人以清晰的印象。

④、表示程度:说明事物时,常常会用到程度副词,如“很、十分、非常、较、更、最、稍微、略”等。

如:“沙漠是人类最顽强的自然敌人之一。

”其中的“最”说明沙漠危害人类之大,程度之深。

⑤、表示程序:事物的发展都有一定的规律,如果要说明事物的成因、结构和原理,则有一定的程序或顺序。

如:“立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

”其中“渐渐”和“次第”,准确地说明了事物的变化过程,符合事物的发展规律。

2、常见题型:(一)1、结合语境,说说加点词语的作用。

与此同时,世界各地的动物因其生存环境日益..受到破坏,生存空间正在不断缩小。

说明文语言的准确性及答题技巧(一)说明文语言的准确性主要表现在以下几个方面:1.准确选用同义词(近义词),使语言丰富,避免重复,准确表达复杂的事物。

汉语的词汇极其丰富,其中大量同义词的存在更体现着汉语语言的发达。

同义词使用得当,会使遣词造句和表情达意更加准确、丰富和更富有表现力,能充分表达人们丰富的思想感情,使语言富有变化,收到积极的修辞效果。

反之,如果使用不当,则会弄巧成拙,甚至适得其反。

2.准确地运用专门术语。

术语是定义明确的专业名词,每个学科都会有自己独立的术语系统,它展现着本学科的特色和本学科在研究对象和研究方法上的侧重点,因此术语的使用也体现着说明文语言的准确性。

3.造句要特别注意句子内部、句子之间的逻辑性。

恰当地使用关联词语,可使语言表达更连贯、更严密,从而更好地体现说明文语言准确性的特点。

4.说明文语言的准确还体现在修饰、限制性词语的选用上。

主要是表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质等方面的修饰限制性副词和数量词词语,在句子中一般作定语、状语或补语。

恰当使用这些词语可使语言表达更准确、严密、科学。

5•恰当运用模糊语言。

说明文中,有时使用表意精确的词语,有时使用表意模糊的语言,要根据作者对事物的认识程度而定。

有些事物本身在不断变化着,有些事物人们的认识暂时有限,如果太肯定,显得武断,运用模糊语言反而能准确地反映事物的客观存在和人们的认识程度。

答题技巧:类型1、加点字词有何作用?对策:抓住说明文语文准确这一特点答题。

答题模式:准确/生动形象/地说明了事物“……”的特征/事理。

类型2、能否替换为另一个词语?并说明理由。

对策:(1)表态(“能否替换”,注意:绝大多数“不可以”)(2)原词的意思或内容+ 准确/生动形象/地说明了事物“……”的特征/事理(3)所换词语的意思或内容。

(4)换了后意思有何改变,不符合实际。

xx词体现了语言的准确性、周密性、科学性。

女口:“比较”“几乎”“相当”等词表程度、修饰;“大约”“可能” “左右”等表估计,“多”“有余”等表数量。

1、说明语言的准确性,是说明文语言的先决条件,表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质、程序等,都要求准确无误。

所谓准确,就是符合客观实际。

例如:A、抓住起限制作用的词语:(表估计、程度、限制等)如:我国的石拱桥几乎到处都有。

B、仔细辨析同义词语:如:假山的堆叠,可以说是一项技术而不仅是艺术。

2、如何理解说明语言的准确性呢?(1)把话说得恰如其分是准确的一种体现。

例如《向沙漠进军》中说,经过治理,已有一部分沙丘长出了草皮和灌木,对于这种固定的沙丘,只要能妥善保护草皮和灌木,“防止过度砍伐和任意放牧,就可以固定下来。

”这里,“过度”、“任意”均用得非常有分寸,意思是说,不是不能砍伐,而是砍伐不能“过度”,不是不能放牧,而是放牧不能“任意”。

(2)恰当的使用表示程度、范围的词,是语言准确的另一种体现。

例如《莺》中说:“莺生性胆小,在它同样弱小的鸟类面前都常常躲避,尤其害怕遇到最危险的敌人——伯劳”。

“常常”表明不是唯一的情况,而是大多数情况下如此,莺鸟在同样弱小的鸟类面前居然“常常”躲避,足见其生性胆小到了什么程度。

(3)有时把话说得肯定是准确,有时说得不肯定也是准确。

到底该怎样说?得用客观实际这把尺子量量才好。

例如,《中国石拱桥》中说:“《水经注》里提到‘旅人桥’大约建成于公元二八二年,可能是有记载的最早的石拱桥了。

”这里的“大约”、“可能”表示估计,说得不肯定但很准确,为什么?因为这是据目前手头现有的资料写成的,占有资料可信度还不够高,所以这样写。

总结:说明文语言的准确性多体现在一些修饰、限制语上,词性上常是副词如:表程度:比较、几乎、相当……表估计:大约、可能、左右、可算……表时间:当时……练习1、“在我国福建、台湾、广东、海南部分沿海滩涂地区,生长着一片片常绿灌木和小乔木。

”“部分”一词能否删去,为什么?答:不能。

“部分”一词是从范围上加以限制,指的是局部,说明不是所有的沿海滩涂地区都能生长红树林,删去不符合实际,表现了说明文语言的准确性、科学性。