(完整word版)菌种筛选方法

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:4

乳酸菌菌种的培养筛选方法

简介

本文档介绍了乳酸菌菌种的培养筛选方法。

乳酸菌是一种有益菌,常被应用于食品工业和医药领域。

通过培养筛选方法,可以有效筛选出优质的乳酸菌菌种,以满足特定需求。

培养基准备

1. 选择适合乳酸菌生长的培养基,如MRS培养基。

2. 按照培养基的使用说明准备培养基溶液。

3. 灭菌培养基溶液,可使用高压灭菌器或高温灭菌法。

菌种接种

1. 从已有的乳酸菌菌种中选择适合的菌株。

2. 取一定量的菌种,注意保持无菌操作。

3. 将菌种转移到培养基中,可采用无菌环或吸管接种法。

4. 将接种好的培养基培养物置于恒温培养箱中,保持适宜的温度和氧气条件。

筛选方法

1. pH值筛选:选择适宜pH范围的培养基进行培养,通常在

pH 4-6之间。

2. 温度筛选:通过调整培养温度来筛选适应不同温度的菌种。

3. 抗性筛选:将菌种暴露在一定浓度的抗生素中,筛选出对抗

生素具有抗性的菌株。

4. 发酵性筛选:观察菌种在培养基中发酵的能力,以选择产酸

产气能力强的菌株。

筛选结果评估

1. 观察培养基的菌落形态,如形状、颜色等特征。

2. 测定菌株的生长速度和产酸量等。

3. 利用分子生物学方法进行菌株鉴定,如PCR、16S rRNA测

序等。

结论

通过以上培养筛选方法,可以高效地筛选出优质的乳酸菌菌种。

根据特定需求,可以选择适应不同环境和具有良好生产特性的菌株,为食品工业和医药领域的应用提供基础支持。

以上为乳酸菌菌种的培养筛选方法的简要介绍,希望对您有所帮助。

菌种筛选方法在实际工作中,为了提高筛选效率,往往将筛选工作分为初筛和复筛两步进行。

初筛的目的是删去明确不符合要求的大部分菌株,把生产性状类似的菌株尽量保留下来,使优良菌种不致于漏网。

因此,初筛工作以量为主,测定的精确性还在其次。

初筛的手段应尽可能快速、简单。

复筛的目的是确认符合生产要求的菌株,所以,复筛步骤以质为主,应精确测定每个菌株的生产指标,测得的数据要能够反映将来的生产水平。

1 从菌体形态变异分析有时,有些菌体的形态变异与产量的变异存在着一定的相关性,这就能很容易地将变异菌株筛选出来。

尽管相当多的突变菌株并不存在这种相关性,但是在筛选工作中应尽可能捕捉、利用这些直接的形态特征性变化。

当然,这种鉴别方法只能用于初筛。

有人曾统计过3,484的育种中,fujikuroi)1)2) 或喷洒在已3)4)3 摇瓶培养法摇瓶培养法是将待测菌株的单菌落分别接种到三角瓶培养液中,振荡培养,然后,再对培养液进行分析测定。

摇瓶与发酵罐的条件较为接近,所测得的数据就更有实际意义。

但是摇瓶培养法需要较多的劳力、设备和时间,所以,摇瓶培养法常用于复筛。

但若某些突变性状无法用简便的形态观察或平皿快速检测法等方法检测时,摇瓶培养法也可用于初筛。

初筛的摇瓶培养一般是一个菌株只做一次发酵测定,从大量菌株中选出10-20%较好的菌株,淘汰80-90%的菌株;而复筛中摇瓶培养一般是一个菌株培养3瓶,选出3-5个较好的菌株,再做进一步比较,选出最佳的菌株。

4 特殊变异菌的筛选方法上述一般的筛选菌株方法的处理量仍是很大的,为了从存活的每毫升106左右细胞的菌悬液中筛选出几株高产菌株,要进行大量的稀释分离、摇瓶和测定工作。

虽然平皿快速检测法作为初筛手段可减少摇瓶和测定的工作量,但稀释分离的工作仍然非常繁重。

而且有些高产变异的频率很低,在几百个单细胞中并不一定能筛选到,所以,建立特殊的筛选方法是极其重要的。

例如营养缺陷型和抗性突变菌株的筛选有它们的特殊性,营养缺陷型或抗性突变的性状就象一个高效分离的"筛子",以它为筛选的条件,可以大大加快筛选的进程并有效地防止漏筛。

从自然界中筛选微生物菌种的方法和步骤【最新版4篇】《从自然界中筛选微生物菌种的方法和步骤》篇1从自然界中筛选微生物菌种是一项重要的任务,可以用于研究新的微生物物种、寻找具有特定功能的微生物、以及发掘新的抗生素等。

以下是从自然界中筛选微生物菌种的一般方法和步骤:1. 采集样本:采集样本是筛选微生物菌种的第一步。

可以从不同的环境中采集样本,如土壤、水、空气、生物组织等。

采集样本时需要注意保持样品的完整性和避免污染。

2. 富集培养:采集到的样本中微生物的数量通常很少,需要进行富集培养以增加微生物的数量。

富集培养可以使用选择性培养基,以促进目标微生物的生长。

3. 纯种分离:通过富集培养后,需要将混合的微生物分离成单个菌落,以便进行进一步的研究和分析。

分离纯种可以使用平板划线法、涂布法等。

4. 性能测定:对分离得到的微生物进行性能测定,以确定其是否符合筛选的目标。

性能测定可以包括微生物的生长速度、形态、生理代谢特性等。

5. 筛选出目标菌种:根据性能测定的结果,筛选出符合目标的微生物菌种。

6. 鉴定和保藏:对筛选出的微生物进行鉴定,包括形态、生理、生化、分子生物学等方面的鉴定。

同时,需要将筛选出的微生物保藏,以便后续的研究和应用。

需要注意的是,不同的筛选目标和应用场景可能需要不同的筛选方法和步骤。

《从自然界中筛选微生物菌种的方法和步骤》篇2从自然界中筛选微生物菌种是一项重要的任务,可以用于研究微生物的生态学、生理学、遗传学等方面,也可以用于应用领域,如食品、医药、农业等。

以下是从自然界中筛选微生物菌种的一般方法和步骤:1. 采集样本:首先需要采集自然界中的样本,如土壤、水、植物、动物等,采集时需要注意样本的代表性和可靠性。

2. 富集培养:将采集到的样本放入含有营养物质的培养基中,进行富集培养,以增加目标微生物的数量。

3. 分离纯种:通过不同的分离技术,如涂布平板法、倾注法、斜面法等,将目标微生物从其他微生物中分离出来,并进行纯种培养。

菌种筛选方法菌种筛选是微生物学研究中的一项重要工作,通过筛选出具有特定特性或功能的菌株,可以广泛应用于医药、食品、农业和环境等领域。

本文将介绍一些常见的菌种筛选方法。

一、传统筛选方法1. 纯培养与分离纯培养与分离是最基本的菌种筛选方法。

通过采集样品,将其中的微生物分离出来,并通过重复分离和鉴定,筛选出单一菌种用于后续研究。

这种方法简单易行,但需要进行大量的繁琐工作。

2. 形态学特征筛选菌落形态学特征是菌株之间的重要区别指标,通过观察菌落的大小、颜色、形状等特征,可以初步筛选出具有目标性状的菌株。

这种方法不需要复杂的设备和技术,适合初步筛选大量样品。

3. 生理生化特征筛选生理生化特征是菌株在代谢和生长方面的表现,通过测定菌株对各种生理生化指标的反应,例如抗生素敏感性、产酶能力等,可以进一步缩小筛选范围。

这种方法需要特定的培养基和试剂,对筛选条件有一定要求。

二、分子生物学方法1. PCR扩增PCR扩增是一种常用的分子生物学技术,可以利用特异性引物扩增目标基因。

通过在筛选过程中选择特定的基因片段作为指标,可以筛选出具有目标特性的菌株。

这种方法具有高灵敏度和高特异性,适用于筛选基因工程菌株等特定要求的菌株。

2. 基因芯片基因芯片是一种高通量技术,可以同时检测上千个基因。

通过在菌种筛选中选择合适的探针,可以迅速准确地筛选出具有目标基因表达的菌株。

这种方法操作简便,适用于大规模筛选。

3. 基因重组技术基因重组技术是一种将异源基因导入宿主细胞中的方法,通过构建适当的载体和选择合适的宿主细胞,可以快速筛选出具有目标基因功能的菌株。

这种方法需要相关的分子生物学技术支持,适用于特定的目标筛选。

三、高通量筛选方法1. 微孔板筛选微孔板是一种用于大规模平行筛选的工具,通过在每个微孔中添加不同培养条件和指标物质,可以同时筛选多个菌株。

这种方法高效快速,可以用于大规模筛选和反复筛选。

2. 流式细胞术流式细胞术是一种利用特定染料对菌株进行筛选的方法,通过检测菌株表面或内部的荧光信号,可以筛选出具有特定特性的菌株。

菌种筛选方法范文菌种筛选是微生物学中的一项重要技术,用于从大量的菌株中筛选出具有特殊性状或功能的菌株。

菌种筛选方法可以根据筛选目的和筛选对象的特点进行选择,以下列举了常用的菌种筛选方法:1.外观筛选法:根据菌落的形态、颜色或大小等外观特征进行筛选。

这种方法适合于筛选出形态特殊的菌株,如颜色较深或较浅的菌株。

2.抗生素抗性筛选法:将菌株培养在含有不同抗生素的培养基上,观察菌株的生长情况,筛选出对其中一种或几种抗生素具有抗性的菌株。

这种方法适合于筛选出耐受抗生素的菌株,如耐药菌株。

3.发酵产物筛选法:筛选产生特定发酵产物的菌株。

如筛选产生抗生素、酶类或有机酸等特殊代谢产物的菌株。

这种方法适合于筛选具有特定功能的菌株。

4.pH、温度耐受筛选法:在不同pH值或温度条件下,培养菌株并观察其生长情况,筛选出对酸碱度或温度变化具有耐受性的菌株。

这种方法适合于筛选出耐受极端环境的菌株。

5.发酵特性筛选法:通过观察菌株在发酵过程中的产物、产率或变化等特性,筛选具有优良发酵特性的菌株。

这种方法适合于筛选工业发酵过程中需要的菌株。

6.代谢产物筛选法:通过检测菌株代谢产物的生物活性或化学特性,筛选具有特定代谢能力的菌株。

如筛选具有抗菌活性的菌株。

这种方法适合于筛选具有特殊生物活性的菌株。

7.遗传筛选法:通过引入特定基因标记,并利用特定基因的表达产物对菌株进行筛选。

如筛选具有目标基因表达的菌株。

这种方法适合于筛选具有特定基因功能的菌株。

总之,菌种筛选方法是根据筛选目的和筛选对象的特点,选取适合的筛选方法进行。

不同的菌株筛选方法可以相互结合使用,以提高筛选效果。

通过合理的筛选方法,可以高效地从大量菌株中筛选出具有特殊性状或功能的菌株,并在工业发酵、医药、食品等领域中得到应用。

食用菌类栽培中的菌种筛选方法在食用菌类的栽培过程中,选择合适的菌种对于提高产量和质量至关重要。

本文将介绍食用菌类栽培中的菌种筛选方法,帮助农民和菌农在栽培实践中做出明智的选择。

一、初步筛选初步筛选是在菌种的基本特性和生态要求的基础上进行的。

它的目的是根据不同菌种的生长条件和适应性,筛选出适合特定环境的菌种。

以下是几种常用的初步筛选方法:1.形态特征观察:不同菌种的形态特征存在差异,如子实体形状、颜色、纹理等。

通过观察这些特征,可以初步区分不同的菌种。

2.生理生化指标检测:通过检测菌种的生理生化指标,如生长速度、产孢量、适应温度等,来评估其适应性和品质特征。

3.病原性检测:某些食用菌类可能存在病原菌种,对于筛选出的菌种进行病原性检测,确保栽培过程中不会受到病害的侵害。

二、实验室筛选在初步筛选的基础上,可以将具备潜力的菌株进行实验室筛选。

实验室筛选主要是通过在控制环境中观察并测定菌株的生长速度、产孢量、品质特征等指标来进行评估。

以下是几种常用的实验室筛选方法:1.菌株培养:将初步筛选出的菌株进行适当的培养,观察其生长情况、菌丝密度等,并记录相应指标。

2.菌株诱导:通过不同的诱导方法,如添加特定营养物质、调节温度湿度等,评估菌株的产孢能力和产香特性。

3.品质评估:将菌株进行品质评估,如食用价值、口感、营养成分等,以确保选出的菌种符合市场需求。

三、田间试验筛选在实验室筛选的基础上,可以将具备潜力的菌种进行田间试验,以进一步评估其适应性和产量表现。

以下是几种常用的田间试验筛选方法:1.不同栽培基质试验:在不同的栽培基质条件下,观察菌种的生长情况和产量表现,并比较其差异,筛选出适应性较强的菌种。

2.不同环境条件试验:在不同的温度、湿度等环境条件下,观察菌种的生长速度和产量表现,并评估其适应性。

3.病害抗性试验:将选出的菌种进行病害抗性试验,观察其在病害侵害下的表现,确保选出的菌种能够在实际栽培中抵御病害。

四、市场验证筛选在经过实验室和田间试验筛选后,仍需进行市场验证以确定最终的菌种选择。

常用的菌种的筛选方法如下:(1)施加选择性压力分离法主要是利用不同种类的微生物其生长繁殖对环境和营养的要求不同,如温度、pH、渗透压、氧气、碳源、氮源等,人为控制这些条件,使之利于某类或某种微生物生长,而不利于其他种类微生物的生存,以达到使目的菌种占优势。

而得以快速分离纯化的目的。

如可以控制培养时的氧,可将好氧微生物和厌氧微生物分开;通过控制温度,可将嗜热微生物和非嗜热微生物分开;控制pH,可将嗜酸、嗜碱微生物分离等。

在分离培养基中也可以加入不同的抗生素或试剂来增加选择性。

如在分离放线菌和细菌时,可加入抗真菌抗生素;分离真菌时,可加入抗细菌药物。

(2)随机分离方法有些微生物的产物对筛选没有直接的选择性指示作用,因此常采用随机分离方法分离。

A、抗生素产生菌的分离抗生素产生菌的分离常用抑菌圈法。

实验必须用工具菌:采用抗生素的敏感菌,传统上常用金黄色葡萄球菌和枯草杆菌。

B、抗肿瘤药物产生菌的分离抗肿瘤药物产生菌的分离常用方法:生化诱导法、SOS生色检测法、DNA修复能力突变株。

原理是利用DNA的损伤,微生物发生突变。

B1、生化诱导法:将大肠杆菌的lacZ基因连接在λ噬菌体的PL启动子下,当DNA损伤时,诱发λ阻遏物CI分解,PL启动子启动lacZ基因转录,测定表达的ß-半乳糖苷酶活性,来检测药物的存在。

B2、SOS生色检测法:利用当DNA损伤时,可活化yecA蛋白,进而分解噬菌体的阻遏蛋白,再引起sifA基因启动lacZ基因转录,测定表达的ß-半乳糖苷酶活性,来检测药物的存在。

C、生长因子产生菌的分离以氨基酸产生菌为例,介绍筛选方法。

首先将待试菌接入加了抗真菌的化合物(如亚胺环己酮)的分离培养基中生长,然后采用影印法,将菌落复印到能支持氨基酸产生菌生长的培养基中,培养2-3天后,用紫外线杀司长好的菌落,再往此平板上面铺一层相应营养缺陷型菌株菌悬液,培养16小时后,被杀死的氨基酸产生菌的菌落周围应有一检测菌的生长圈。

食用菌栽培中的菌种筛选与培养方法食用菌是具有高营养价值且广受喜爱的食材之一,其栽培过程中的菌种筛选与培养方法对于获得高产量和优质的食用菌具有至关重要的作用。

本文将介绍一些常用的菌种筛选与培养方法,以帮助菌农们提高食用菌的产量和质量。

一、菌种筛选方法1. 分离筛选法:分离筛选法是通过将采集到的食用菌基因组进行分离,然后筛选出具有优良特性的个体。

具体操作如下:a. 从野生食用菌菌丝体中取样,分离培养在适当的寒冷培养基上。

b. 筛选出菌丝体生长迅速、形态规整、产菌量较高且同种菌丝生长速度一致的菌株。

2. 高效液体发酵筛选法:高效液体发酵筛选法是通过将菌种在营养液中进行培养,筛选出具有高效发酵能力的菌种。

具体操作如下:a. 选择适宜的营养液,如玉米浓缩汁或蔗糖溶液等,将菌种接种于液体培养基中。

b. 培养一段时间后,筛选出产酶量高、生长活跃的菌株。

二、菌种培养方法1. 固态发酵法:固态发酵法是将菌种与固体基质混合培养,使其在固体基质上生长和繁殖。

具体操作如下:a. 选择适宜的固体基质,如木屑、麦秸等,加入适量的水分,使其湿润。

b. 将菌种均匀地撒在固体基质上,然后覆盖上一层透气性较好的材料以利于通气。

c. 控制适当的温度和湿度,培养一定时间后,即可得到食用菌的菌丝体或子实体。

2. 液态发酵法:液态发酵法是将菌种直接培养于液体培养基中,利用菌体在液体中的悬浮状态进行生长和繁殖。

具体操作如下:a. 选择适宜的液体培养基,如麦芽汁、蛋白胨液等,将菌种接种于培养基中。

b. 控制适当的温度、pH值和通气条件,培养一定时间后,即可得到高产的食用菌菌体或菌液。

3. 固液混合培养法:固液混合培养法是将菌种和液体培养基进行混合,使其同时在固态基质与液体中繁殖和生长。

具体操作如下:a. 在适宜的固体基质上添加适量的液体培养基。

b. 将菌种均匀地撒在固液混合培养基上,然后覆盖上一层透气性较好的材料。

c. 控制适当的温度和湿度,培养一定时间后,即可得到产量较高的食用菌。

菌种筛选方法范文菌种筛选是指通过不同的方法和技术,从一定的菌种群体中筛选出具有特定功能或者具有优良特性的菌株。

菌种筛选广泛应用于食品工业、制药工业、环境保护、农业、生物能源等领域。

下面将介绍几种常见的菌种筛选方法。

1.生理生化方法生理生化方法是通过菌种生理生化特性的差异性来筛选菌种。

例如,可以利用菌株对温度、pH值、盐浓度等环境因素的适应性差异,选择适应性强的菌株作为目标菌株。

此外,也可以通过菌株对底物的代谢特性进行筛选,如选择具有高产酶活性的菌株。

2.形态学方法形态学方法是通过对菌株的形态特征进行观察和比较,来筛选菌种。

例如,可以通过菌株的形态、大小、颜色等特征进行筛选。

此外,也可以通过对菌株的细胞结构和组织学特征的观察来进行菌种筛选。

3.分子生物学方法分子生物学方法是通过应用分子生物学技术对菌株的DNA进行分析,以筛选具有特定基因型的菌株。

例如,可以利用DNA序列特征进行菌株的DNA条形码分析,以快速准确地鉴定菌种。

此外,也可以通过PCR技术来检测菌株的特定基因,以筛选出具有特定功能基因的菌株。

4.生物活性方法生物活性方法是通过对菌株的生物活性进行筛选,以挑选具有抗菌、抗氧化、降解等生物活性的菌株。

例如,可以通过对菌株抗菌活性的测定,筛选出具有抗菌活性的菌株,用于开发新型抗菌剂。

5.微生物代谢产物筛选微生物代谢产物筛选是通过筛选微生物所产生的代谢产物,来选择具有特定功能的菌株。

例如,可以通过对菌株发酵液中所产生的抗菌活性物质进行筛选,挑选出具有抗菌活性的菌株。

需要注意的是,菌种筛选方法应根据具体需求和研究对象选择合适的方法,并结合多种方法进行综合筛选,以提高筛选效果和准确性。

此外,在菌种筛选过程中,还需考虑菌株的保存、培养和观察条件等因素,以保证筛选得到的菌株的稳定性和可操作性。

培育技术中微生物菌种筛选的方法与技巧微生物菌种在许多领域具有广泛的应用,如农业、环境、医药等。

为了获得具有所需特性的微生物菌种,科研人员需要进行有效的筛选和培育。

下面将介绍一些常用的微生物菌种筛选的方法与技巧。

一、菌种来源的选择菌种来源的选择是微生物筛选的第一步。

科研人员可以选择从自然环境中采集的样品,如土壤、水体等,并进行初步的分离和纯化。

此外,还可以从已有的菌种库中选择具有潜在特性的菌种。

菌种库是一个宝贵的资源,可以提供各种类型的微生物菌种,有助于筛选工作的展开。

二、菌株的鉴定与鉴定方法在菌种筛选的过程中,菌株的鉴定是必不可少的。

菌株的鉴定可以通过形态特征观察、生理生化特性测定和分子生物学方法进行。

形态特征观察包括菌落形态的观察和细胞形态的观察。

生理生化特性测定可以通过菌株对不同的碳源、氮源和温度等条件的利用能力来进行。

分子生物学方法常用的有16S rDNA序列分析和PCR技术等。

三、菌株的筛选技术与技巧1. 直接筛选法直接筛选法是针对目标特性直接进行的方法。

比如,如果我们需要筛选具有产酶能力的菌株,可以通过培养基添加对应底物,观察菌株的酶活性来筛选合适的菌株。

此外,还可以利用抗生素敏感性、产生特定颜色或气味等特性进行直接筛选。

2. 间接筛选法间接筛选法是通过菌株与其他生物或物质之间的相互作用来筛选菌株。

其中一种常用的方法是菌株之间的拮抗作用。

比如,我们可以将目标病原菌与已知拥有抑制病原菌能力的菌株进行共培养,观察是否存在抑制圈。

另外,还可以利用菌株对有毒物质的耐受性进行筛选。

3. 特定培养条件的筛选不同的微生物在不同的培养条件下表现出不同的特性。

通过调节培养条件,可以筛选得到具有特定特性的菌株。

例如,根据菌株的嗜温、嗜酸碱、盐耐受能力等特点,可以调整培养基的温度、pH值和含盐量等条件,以筛选得到适应特殊环境的菌株。

四、菌种筛选的评价与鉴定在菌种筛选的过程中,鉴定和评价菌株的有效性和稳定性是必要的。

常用的菌种的筛选方法如下:(1)施加选择性压力分离法主要是利用不同种类的微生物其生长繁殖对环境和营养的要求不同,如温度、pH、渗透压、氧气、碳源、氮源等,人为控制这些条件,使之利于某类或某种微生物生长,而不利于其他种类微生物的生存,以达到使目的菌种占优势。

而得以快速分离纯化的目的。

如可以控制培养时的氧,可将好氧微生物和厌氧微生物分开;通过控制温度,可将嗜热微生物和非嗜热微生物分开;控制pH,可将嗜酸、嗜碱微生物分离等。

在分离培养基中也可以加入不同的抗生素或试剂来增加选择性。

如在分离放线菌和细菌时,可加入抗真菌抗生素;分离真菌时,可加入抗细菌药物。

(2)随机分离方法有些微生物的产物对筛选没有直接的选择性指示作用,因此常采用随机分离方法分离。

A、抗生素产生菌的分离抗生素产生菌的分离常用抑菌圈法。

实验必须用工具菌:采用抗生素的敏感菌,传统上常用金黄色葡萄球菌和枯草杆菌。

B、抗肿瘤药物产生菌的分离抗肿瘤药物产生菌的分离常用方法:生化诱导法、SOS生色检测法、DNA修复能力突变株。

原理是利用DNA的损伤,微生物发生突变。

B1、生化诱导法:将大肠杆菌的lacZ基因连接在λ噬菌体的PL启动子下,当DNA损伤时,诱发λ阻遏物CI分解,PL启动子启动lacZ基因转录,测定表达的ß-半乳糖苷酶活性,来检测药物的存在。

B2、SOS生色检测法:利用当DNA损伤时,可活化yecA蛋白,进而分解噬菌体的阻遏蛋白,再引起sifA基因启动lacZ基因转录,测定表达的ß-半乳糖苷酶活性,来检测药物的存在。

C、生长因子产生菌的分离以氨基酸产生菌为例,介绍筛选方法。

首先将待试菌接入加了抗真菌的化合物(如亚胺环己酮)的分离培养基中生长,然后采用影印法,将菌落复印到能支持氨基酸产生菌生长的培养基中,培养2-3天后,用紫外线杀司长好的菌落,再往此平板上面铺一层相应营养缺陷型菌株菌悬液,培养16小时后,被杀死的氨基酸产生菌的菌落周围应有一检测菌的生长圈。

筛选菌种的四个步骤筛选菌种是指通过一系列实验和评估来确定最适合特定应用的微生物菌株。

下面将介绍筛选菌种的四个步骤:1.初始筛选:2.生物活性筛选:在生物活性筛选阶段,我们通过对菌株的生物活性进行评估来确定其具有潜在用途的能力。

这通常包括筛选抗生素产生菌、产酶菌株等。

首先进行抗菌活性筛选,将菌株培养在富含病原菌的琼脂平板上,观察是否有抗菌圈产生。

然后,进行产酶筛选,比如进行淀粉酶、纤维素酶等酶的产生能力的评估。

此外,还可以通过对菌株的生态学行为、对有毒物质的降解能力等进行评估。

3.遗传特性筛选:在遗传特性筛选阶段,我们关注的是菌株的遗传特征。

这通常包括筛选具有高产能、稳定性和耐受性等特性的菌株。

这一步骤通常涉及菌株的基因分析,如PCR、序列测定等。

通过对菌株的基因组和基因表达数据进行分析,我们可以确定菌株的基因组组成、功能基因和代谢途径等。

此外,还可以使用基因工程技术来改良菌株的特性,例如通过基因突变或基因组互换等。

4.应用评估:应用评估是最后一步,用来评估菌株在特定应用中的实际效果。

这个步骤通常包括菌株的生物质量产量、产物纯度和质量等因素的评估。

此外,还可以考虑菌株的生长特性、代谢路径和产物稳定性等。

通过与已经商业化或研究中的菌株进行比较,可以确定最具潜力的菌株,并进一步开发应用。

总结起来,筛选菌种的四个步骤包括初始筛选、生物活性筛选、遗传特性筛选以及应用评估。

这四个步骤通过从原始样品中筛选出具有潜在应用的微生物菌株,并对其进行评估,以确定最适合特定应用的菌株。

这些步骤的目的是发现具有特殊功能的微生物菌株,并利用它们在农业、医药、环境等领域的广泛应用。

菌种筛选方法在实际工作中,为了提高筛选效率,往往将筛选工作分为初筛和复筛两步进行。

初筛的目的是删去明确不符合要求的大部分菌株,把生产性状类似的菌株尽量保留下来,使优良菌种不致于漏网。

因此,初筛工作以量为主,测定的精确性还在其次。

初筛的手段应尽可能快速、简单。

复筛的目的是确认符合生产要求的菌株,所以,复筛步骤以质为主,应精确测定每个菌株的生产指标,测得的数据要能够反映将来的生产水平。

1 从菌体形态变异分析有时,有些菌体的形态变异与产量的变异存在着一定的相关性,这就能很容易地将变异菌株筛选出来。

尽管相当多的突变菌株并不存在这种相关性,但是在筛选工作中应尽可能捕捉、利用这些直接的形态特征性变化。

当然,这种鉴别方法只能用于初筛。

有人曾统计过3,484个产维生素B2的阿舒假囊酵母(Eremothecium ashbyii)的变异菌落,发现高产菌株的菌落形态有以下特点:菌落直径呈中等大小(8-10毫米),凡过大或过小者均为低产菌株;色泽深黄色,凡浅黄或白色者皆属低产菌株。

又如,在灰黄霉素产生菌荨麻青霉(Penicillium urticae)的育种中,曾发现菌落的棕红色变深者往往产量有所提高,而在赤霉素生产菌藤仓赤霉(Gibberella fujikuroi)中,却发现菌落的紫色加深者产量反而下降。

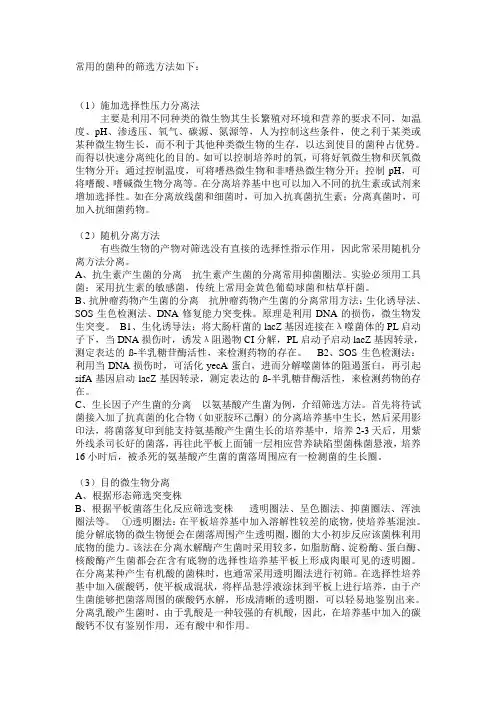

2 平皿快速检测法平皿快速检测法是利用菌体在特定固体培养基平板上的生理生化反应,将肉眼观察不到的产量性状转化成可见的"形态"变化。

具体的有纸片培养显色法、变色圈法、透明圈法、生长圈法和抑制圈法等,见图。

这些方法较粗放,一般只能定性或半定量用,常只用于初筛,但它们可以大大提高筛选的效率。

它的缺点是由于培养平皿上种种条件与摇瓶培养,尤其是发酵罐深层液体培养时的条件有很大的差别,有时会造成两者的结果不一致。

图平皿快速检测法示意图平皿快速检测法操作时应将培养的菌体充分分散,形成单菌落,以避免多菌落混杂一起,引起"形态"大小测定的偏差。

食用菌菌种的筛选和培育方法随着人类对健康饮食的需求不断增加,食用菌的种植和培育成为了热门的农业领域。

在筛选和培育食用菌菌种时,科学方法是至关重要的。

本文将介绍食用菌菌种的筛选和培育方法,以帮助农民和科研人员在食用菌生产中取得更好的成果。

1. 菌种筛选食用菌菌种的筛选是整个培育过程的基础,它决定了后续培育步骤的成功与否。

以下是几种常见的菌种筛选方法:1.1 天然菌种筛选天然菌种筛选是指从自然界中收集不同来源的菌丝体或菌盖,通过培养和筛选出符合要求的菌株。

这种筛选方法简单易行,适用于一些易于采集的食用菌。

然而,由于天然来源的菌种复杂多样,筛选过程中也存在一定的难度。

1.2 母体筛选母体筛选是指从已培育的菌种中选出具有优良性状的个体作为母体,用于后续繁育。

这个方法要求培育者对菌种的性状有一定的了解,能够辨别出符合要求的个体。

母体筛选的优点是可以保持优良性状的传承,但需要较长时间培养出符合要求的母体。

1.3 分离培养法分离培养法是指从已有的菌体中分离出单个的菌丝体,进一步培养和筛选。

这种方法需要较高的实验技术水平,但筛选出的菌种几乎是纯种,具有较高的培养效果。

2. 菌种培养筛选出合适的菌种后,接下来是进行菌种的培养。

正确的培养方法对于菌种的生长和发展至关重要。

以下是一些常见的菌种培养方法:2.1 传统培养法传统培养法是指通过人工制备培养基,将菌种置于培养基中进行培育。

这种方法较为简单,常见的培养基有玉米粉培养基、木屑培养基等。

在培养过程中需要控制好温度、湿度和光照等因素。

2.2 固体培养法固体培养法是将菌种培养于固体基质上,形成菌丝体和子实体。

常见的固体基质有稻麸、锯末等。

这种方法适用于一些喜爱在固体基质上生长的食用菌,培养过程中需要注意通风和湿度等因素。

2.3 液体培养法液体培养法是将菌种培养于液体培养基中,通过摇床或搅拌器使菌丝体均匀生长。

这种方法适用于菌丝体生长迅速的食用菌,如平菇、草菇等。

在液体培养过程中需要控制好温度和氧气供应。

菌种的筛选方法及步骤(二)引言:菌种的筛选是微生物学研究中的重要环节之一,它可以帮助科研人员确定具有理想特性和功能的微生物菌株。

本文将继续介绍关于菌种筛选的方法和步骤,以帮助读者更好地理解和应用。

概述:菌种筛选是通过一系列实验步骤来评估和选择微生物菌株的过程。

这些步骤包括初步的预筛选、进一步的生理特性和功能评估、细胞分析以及最终的筛选和鉴定。

正文内容:一、初步的预筛选1.核酸检测:使用PCR技术对菌株进行DNA提取和扩增,通过与目标靶标的比对来初步筛选具有相关基因组的菌株。

2.形态学和生理特性观察:通过显微镜观察菌株的形态特征,并进行一系列生理特性的初步评估,如生长速度、耐受性等。

二、进一步的生理特性和功能评估1.生长优势评估:在不同培养条件下比较菌株的生长速度和优势,以确定最适宜的培养条件。

2.代谢特性评估:通过测定菌株对特定有机物的降解能力和产生的代谢产物来评估其代谢特性。

3.生物活性评估:测定菌株对不同病原微生物的抑制活性,评估其潜在的生物控制能力。

4.耐受性评估:将菌株暴露在不同的胁迫条件下,如高温、低温、酸碱等,评估其对环境胁迫的耐受能力。

三、细胞分析1.细胞形态观察:通过扫描电镜和透射电镜观察菌株的细胞形态结构。

2.细胞代谢产物分析:使用色谱质谱等技术对菌株的代谢产物进行定性和定量分析,以了解其代谢能力。

四、最终的筛选和鉴定1.生物学特性分析:通过菌株的生长特性、生理学、遗传学等方面的综合分析,确定其是否具备所需的特性。

2.16SrRNA鉴定:通过比对菌株的16SrRNA序列和已知菌株的数据库,进行菌株的分类和鉴定。

总结:菌种的筛选是一个复杂的过程,需要利用多种方法和步骤来评估和选择最合适的菌株。

初步的预筛选可以帮助缩小范围,进一步的生理特性和功能评估可以深入了解菌株的能力。

细胞分析可以提供对菌株的细胞结构和代谢能力的了解,最终的筛选和鉴定可以确定菌株的分类和特性。

通过这些方法和步骤,科研人员可以获得高质量的菌株,为微生物学研究和应用提供坚实的基础。

优质食用菌类栽培菌种的筛选与培育技术食用菌类作为一种营养丰富、口感鲜美的食材,在人们的餐桌上受到越来越多的重视。

为了提高食用菌的产量和质量,筛选与培育优质菌种成为了菌农们关注的焦点。

本文将介绍优质食用菌菌种的筛选与培育技术,帮助读者了解如何选择和培育出具有优异性状的菌种。

一、菌种筛选技术1.形态学筛选法形态学筛选法是通过观察和测量菌落的形态特征、菌盖的颜色、菌椒的大小等来判断菌种质量的方法。

在筛选食用菌菌种时,可以根据所需的特征来进行筛选,如菌盖的形状、柄的长度和直径等。

这种方法简单易行,但对筛选出的菌种的真正质量难以确定。

2.生理学筛选法生理学筛选法是通过观察菌种在特定环境条件下的生长情况来判断其适应性和产量的方法。

可以通过调整菌种的培养基、温度、湿度等条件,观察菌种的生长速度、菌丝的生长状况等指标来筛选优质菌种。

这种方法相对较准确,但对操作技术要求较高。

3.分子生物学筛选法分子生物学筛选法是利用分子生物学技术来判断菌种的遗传背景和品质的方法。

通过对菌种的基因组进行测序和分析,可以确定菌种的亲缘关系、遗传稳定性等指标。

这种方法准确性较高,但技术要求较为复杂。

二、菌种培育技术1.单菌种培养法单菌种培养法是将单一菌种培养在适宜的培养基上,通过调控培养条件,如温度、湿度、光照等来促进菌种的生长和繁殖。

这种方法适用于对特定品种的菌种进行大规模培育,可保证菌种的纯度和产量。

2.混菌种培养法混菌种培养法是将多种菌种放置在同一个培养基上进行培育,通过菌种之间的相互作用来促进产量和质量的提高。

混菌种培养法可以提高产量和营养价值,但对菌种的搭配和配比要求较高。

3.液体培养法液体培养法是将菌种培养在适宜的液体培养基中,通过搅拌或振荡等方式来促进菌种的生长和繁殖。

液体培养法可以提高菌种的产量和培养效率,适用于大规模菌种的培育。

总结:优质食用菌类栽培菌种的筛选与培育技术是提高食用菌产量和质量的关键。

通过形态学、生理学和分子生物学等方法进行菌种的筛选,可以选择出具有优异性状的菌种。

菌种筛选方法在实际工作中,为了提高筛选效率,往往将筛选工作分为初筛和复筛两步进行。

初筛的目的是删去明确不符合要求的大部分菌株,把生产性状类似的菌株尽量保留下来,使优良菌种不致于漏网。

因此,初筛工作以量为主,测定的精确性还在其次。

初筛的手段应尽可能快速、简单。

复筛的目的是确认符合生产要求的菌株,所以,复筛步骤以质为主,应精确测定每个菌株的生产指标,测得的数据要能够反映将来的生产水平。

1 从菌体形态变异分析有时,有些菌体的形态变异与产量的变异存在着一定的相关性,这就能很容易地将变异菌株筛选出来。

尽管相当多的突变菌株并不存在这种相关性,但是在筛选工作中应尽可能捕捉、利用这些直接的形态特征性变化。

当然,这种鉴别方法只能用于初筛。

有人曾统计过3,484个产维生素B2的阿舒假囊酵母(E remothecium ashbyii)的变异菌落,发现高产菌株的菌落形态有以下特点:菌落直径呈中等大小(8-10毫米),凡过大或过小者均为低产菌株;色泽深黄色,凡浅黄或白色者皆属低产菌株。

又如,在灰黄霉素产生菌荨麻青霉(Penicillium urticae)的育种中,曾发现菌落的棕红色变深者往往产量有所提高,而在赤霉素生产菌藤仓赤霉(Gi bberella fujikuroi)中,却发现菌落的紫色加深者产量反而下降。

1) 纸片培养显色法将饱浸含某种指示剂的固体培养基的滤纸片搁于培养皿中,用牛津杯架空,下放小团浸有3%甘油的脱脂棉以保湿,将待筛选的菌悬液稀释后接种到滤纸上,保温培养形成分散的单菌落,菌落周围将会产生对应的颜色变化。

从指示剂变色圈与菌落直径之比可以了解菌株的相对产量性状。

指示剂可以是酸碱指示剂也可以是能与特定产物反应产生颜色的化合物。

2) 变色圈法将指示剂直接掺入固体培养基中,进行待筛选菌悬液的单菌落培养,或喷洒在已培养成分散单菌落的固体培养基表面,在菌落周围形成变色圈。

如在含淀粉的平皿中涂布一定浓度的产淀粉酶菌株的菌悬液,使其呈单菌落,然后喷上稀碘液,发生显色反应。

菌种筛选方法在实际工作中,为了提高筛选效率,往往将筛选工作分为初筛和复筛两步进行。

初筛的目的是删去明确不符合要求的大部分菌株,把生产性状类似的菌株尽量保留下来,使优良菌种不致于漏网。

因此,初筛工作以量为主,测定的精确性还在其次。

初筛的手段应尽可能快速、简单。

复筛的目的是确认符合生产要求的菌株,所以,复筛步骤以质为主,应精确测定每个菌株的生产指标,测得的数据要能够反映将来的生产水平。

1 从菌体形态变异分析有时,有些菌体的形态变异与产量的变异存在着一定的相关性,这就能很容易地将变异菌株筛选出来。

尽管相当多的突变菌株并不存在这种相关性,但是在筛选工作中应尽可能捕捉、利用这些直接的形态特征性变化。

当然,这种鉴别方法只能用于初筛。

有人曾统计过3,484个产维生素B2的阿舒假囊酵母(Eremothecium ashbyii)的变异菌落,发现高产菌株的菌落形态有以下特点:菌落直径呈中等大小(8-10毫米),凡过大或过小者均为低产菌株;色泽深黄色,凡浅黄或白色者皆属低产菌株。

又如,在灰黄霉素产生菌荨麻青霉(Penicillium urticae)的育种中,曾发现菌落的棕红色变深者往往产量有所提高,而在赤霉素生产菌藤仓赤霉(Gibberella fujikuroi)中,却发现菌落的紫色加深者产量反而下降。

2 平皿快速检测法平皿快速检测法是利用菌体在特定固体培养基平板上的生理生化反应,将肉眼观察不到的产量性状转化成可见的"形态"变化。

具体的有纸片培养显色法、变色圈法、透明圈法、生长圈法和抑制圈法等,见图5.6.1。

这些方法较粗放,一般只能定性或半定量用,常只用于初筛,但它们可以大大提高筛选的效率。

它的缺点是由于培养平皿上种种条件与摇瓶培养,尤其是发酵罐深层液体培养时的条件有很大的差别,有时会造成两者的结果不一致。

图5.6.1 平皿快速检测法示意图平皿快速检测法操作时应将培养的菌体充分分散,形成单菌落,以避免多菌落混杂一起,引起"形态"大小测定的偏差。

1) 纸片培养显色法将饱浸含某种指示剂的固体培养基的滤纸片搁于培养皿中,用牛津杯架空,下放小团浸有3%甘油的脱脂棉以保湿,将待筛选的菌悬液稀释后接种到滤纸上,保温培养形成分散的单菌落,菌落周围将会产生对应的颜色变化。

从指示剂变色圈与菌落直径之比可以了解菌株的相对产量性状。

指示剂可以是酸碱指示剂也可以是能与特定产物反应产生颜色的化合物。

2) 变色圈法将指示剂直接掺入固体培养基中,进行待筛选菌悬液的单菌落培养,或喷洒在已培养成分散单菌落的固体培养基表面,在菌落周围形成变色圈。

如在含淀粉的平皿中涂布一定浓度的产淀粉酶菌株的菌悬液,使其呈单菌落,然后喷上稀碘液,发生显色反应。

变色圈越大,说明菌落产酶的能力越强。

而从变色圈的颜色又可粗略判断水解产物的情况。

3) 透明圈法在固体培养基中渗入溶解性差、可被特定菌利用的营养成分,造成浑浊、不透明的培养基背景。

将待筛选在菌落周围就会形成透明圈,透明圈的大小反映了菌落利用此物质的能力。

在培养基中掺入可溶性淀粉、酪素或CaCO3可以分别用于检测菌株产淀粉酶、产蛋白酶或产酸能力的大小。

4) 生长圈法利用一些有特别营养要求的微生物作为工具菌,若待分离的菌在缺乏上述营养物的条件下,能合成该营养物,或能分泌酶将该营养物的前体转化成营养物,那么,在这些菌的周围就会有工具菌生长,形成环绕菌落生长的生长圈。

该法常用来选育氨基酸、核苷酸和维生素的生产菌。

工具菌往往都是对应的营养缺陷型菌株。

5) 抑制圈法待筛选的菌株能分泌产生某些能抑制工具菌生长的物质,或能分泌某种酶并将无毒的物质水解成对工具菌有毒的物质,从而在该菌落周围形成工具菌不能生长的抑菌圈。

例如:将培养后的单菌落连同周围的小块琼脂用穿孔器取出,以避免其它因素干扰,移入无培养基平皿,继续培养4-5天,使抑制物积累,此时的抑制物难以渗透到其它地方,再将其移入涂布有工具菌的平板,每个琼脂块中心间隔距离为2厘米,培养过夜后,即会出现抑菌圈。

抑菌圈的大小反映了琼脂块中积累的抑制物的浓度高低。

该法常用于抗生素产生菌的筛选,工具菌常是抗生素敏感菌。

由于抗生素分泌处于微生物生长后期,取出琼脂块可以避免各菌落所产生抗生素的相互干扰。

典型的例子是春雷霉素生产菌的筛选,见图5.6.2。

3 摇瓶培养法摇瓶培养法是将待测菌株的单菌落分别接种到三角瓶培养液中,振荡培养,然后,再对培养液进行分析测定。

摇瓶与发酵罐的条件较为接近,所测得的数据就更有实际意义。

但是摇瓶培养法需要较多的劳力、设备和时间,所以,摇瓶培养法常用于复筛。

但若某些突变性状无法用简便的形态观察或平皿快速检测法等方法检测时,摇瓶培养法也可用于初筛。

初筛的摇瓶培养一般是一个菌株只做一次发酵测定,从大量菌株中选出10-20%较好的菌株,淘汰80-90%的菌株;而复筛中摇瓶培养一般是一个菌株培养3瓶,选出3-5个较好的菌株,再做进一步比较,选出最佳的菌株。

4 特殊变异菌的筛选方法上述一般的筛选菌株方法的处理量仍是很大的,为了从存活的每毫升106左右细胞的菌悬液中筛选出几株高产菌株,要进行大量的稀释分离、摇瓶和测定工作。

虽然平皿快速检测法作为初筛手段可减少摇瓶和测定的工作量,但稀释分离的工作仍然非常繁重。

而且有些高产变异的频率很低,在几百个单细胞中并不一定能筛选到,所以,建立特殊的筛选方法是极其重要的。

例如营养缺陷型和抗性突变菌株的筛选有它们的特殊性,营养缺陷型或抗性突变的性状就象一个高效分离的"筛子",以它为筛选的条件,可以大大加快筛选的进程并有效地防止漏筛。

在现代的育种中,常有意以它们作为遗传标记选择亲本或在DNA中设置含这些遗传标记的片段,使菌种筛选工作更具方向性和预见性。

本节还将简单介绍其它一些特殊变异株的筛选方法。

4.1 营养缺陷型突变株的筛选经诱变处理后的菌悬液在筛选前一般应先进行诱变后培养,以促使变异细胞发生分离,防止出现表型延迟现象,筛选出不纯的菌株。

营养缺陷型的筛选一般包括浓缩、进一步检出和鉴别营养缺陷型等步骤。

1) 浓缩营养缺陷型菌株诱变后的细胞群体中大部分存活菌是野生型,而营养缺陷型占的比例相当小,这对分离是很不利的,所以,应该淘汰大量的野生型,以达到浓缩营养缺陷型的目的。

常用的浓缩方法有抗生素法、菌丝过滤法、差别杀菌法和饥饿法等。

2)进一步检出所需缺陷型浓缩后的菌液中营养缺陷型的比例较大,但并非全部都是。

并且营养缺陷型中也有不同的类型,还需要进一步检出所需要的营养缺陷型。

这样就需要采用逐个检出法、夹层培养法和限量补给法等方法进一步检出所需要的营养缺陷型。

3)营养缺陷型的鉴定获得的营养缺陷型菌株还应进一步确认其生长的所需物。

菌株较少时,可用生长谱法,若菌株较多时,常采用组合补充培养基法4.2 抗性突变菌株的筛选抗性突变株的筛选相对比较容易,只要有10-6频率的突变体存在,就容易筛选出来。

抗性突变株的筛选常用的有一次性筛选法和阶梯性筛选法两种手段。

1) 一次性筛选法一次性筛选法就是指在对出发菌株完全致死的环境中,一次性筛选出少量抗性变异株。

噬菌体抗性菌株常用此方法筛选。

将对噬菌体敏感的出发菌株经变异处理后的菌悬液大量接入含有噬菌体的培养液中,为了保证敏感菌不能存活,可使噬菌体数大于菌体细胞数。

此时出发菌株全部死亡,只有变异产生的抗噬菌体突变株能在这样的环境中不被裂解而继续生长繁殖。

通过平板分离即可得到纯的抗性变异株。

耐高温菌株在工业发酵中的应用意义在于它可以节约冷却水的用量,尤其是在夏季,并能减少染菌的机会。

耐高温菌株所产生酶的热稳定性较高,适用于一些特殊的工艺过程。

耐高温菌株也常采用此法筛选。

将处理过的菌悬液在一定高温下处理一段时间后再分离。

对此温度敏感的细胞被大量杀死,残存的细胞则对高温有较好的耐受性。

耐高浓度酒精的酵母菌的酒精发酵能力较高,也适宜提高发酵醪浓度,提高醪液酒精浓度。

而耐高渗透压的酵母菌株具有积累甘油的性能,可用于甘油发酵。

耐高酒精度、高渗透压的菌株也可分别在高浓度酒精或加蔗糖等造成的高渗环境下一次性筛选获得。

2)阶梯性筛选法药物抗性即抗药性突变株可在培养基中加入一定量的药物或对菌体生长有抑制作用的代谢物结构类似物来一次性筛选,大量细胞中少数抗性菌在这种培养基平板上能长出菌落。

但是在相当多的情况下,无法知道微生物究竟能耐受多少高浓度的药物,这时,药物抗性突变株的筛选需要应用阶梯性筛选法。

因为药物抗性常受多位点基因的控制,所以药物的抗性变异也是逐步发展的,时间上是渐进的,先是可以抗较低浓度的药物,而对高浓度药物敏感,经"驯化"或诱变处理后,可能成为抗较高浓度药物的突变株。

阶梯筛选法由梯度平板或纸片扩散在培养皿的空间中造成药物的浓度梯度,可以筛选到耐药浓度不等的抗性变异菌株,使暂时耐药性不高,但有发展前途的菌株不致于被遗漏,所以说,阶梯性筛选法较适合于药物抗性菌株的筛选,特别是在暂时无法确定微生物可以接受的药物浓度情况下4.3 组成酶变异株的筛选许多水解酶是诱导酶,只有在含有底物或底物类似物的培养环境中,微生物才会合成这些酶类,所以,诱导酶的生产不仅需要诱导物,而且受到诱导物的种类、数量以及分解产物的影响。

能迅速利用的碳源(如葡萄糖)往往会引起酶合成的减少,诱导物有时又比较昂贵。

这些都可能造成这些水解酶工业生产的波动以及生产成本提高。

如果控制这些酶合成的调节基因发生了变异,诱导酶就可能转变成组成酶,它的合成与细胞的其它组织蛋白一样,不再需要诱导物的存在。

由诱导型的出发菌株诱变筛选出组成型变异株对于水解酶的工业生产具有重要的现实意义。

具体的筛选方法有恒化器法、循环培养法和诱导抑制物法。

1) 恒化器法恒化器常被用于微生物的"驯化"。

在培养基中添加不能起诱导作用的低浓度底物,接入处理后的菌悬液进行培养,此时出发菌株由于不能被诱导,无法合成有关的诱导酶而不能分解该底物,从而生长速率极慢,而群体中少数组成型变异株则可合成有关的酶,分解利用该底物,生长速率较快。

为了提高组成酶变异株的优势,即它在群体中的比例,可以应用恒化器培养技术。

随着恒化器培养中不断加入新鲜基质而逐渐增大组成酶变异株的优势,这样就能够比较容易地做进一步的纯化分离。

2) 循环培养法利用不含诱导物的培养环境和含有诱导物的培养环境进行交替循环培养待分离的菌悬液,从而使组成酶变异株得到富集。

当接种到不含诱导物而含有其它可利用碳源的培养基中时,两种类型菌株同样能较好地生长,但在此环境中组成型突变株已能合成有关的水解酶,而诱导型菌株就不能合成。

进而将它们转接入含诱导物的培养基中时,变异株能迅速利用诱导底物进行生长繁殖,而诱导型出发菌株需经历一个诱导合成酶的阶段,两类菌株的生长就不同步了,随着循环交替培养的继续,组成酶变异株所占的比例将逐渐增大。