血沉的临床意义课件

- 格式:ppt

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:17

血沉培训课件.一、教学内容本节课我们将学习《临床血液学》第四章“血液凝固与纤维蛋白溶解”的部分内容,着重探讨血沉(erythrocyte sedimentation rate, ESR)的测定原理、临床意义及其在疾病诊断中的应用。

二、教学目标1. 理解血沉的概念、测定原理和影响因素。

2. 掌握血沉的临床意义,能够分析不同疾病状态下血沉的变化。

3. 学会操作血沉测定仪,并能够准确解读血沉结果。

三、教学难点与重点难点:血沉测定的影响因素及其在临床诊断中的应用。

重点:血沉的测定原理、操作方法和临床意义。

四、教具与学具准备1. 教具:血沉测定仪、示教样本、多媒体设备。

2. 学具:实验报告册、血沉测定试剂和样本。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体展示不同疾病患者的血沉测定结果,让学生思考血沉在疾病诊断中的作用。

2. 理论讲解(15分钟)讲解血沉的概念、测定原理、正常值范围和影响因素。

3. 例题讲解(10分钟)通过具体病例分析,讲解血沉在临床诊断中的应用。

4. 实验操作演示(15分钟)演示血沉测定仪的操作步骤,讲解注意事项。

5. 随堂练习(15分钟)学生分组操作血沉测定仪,进行实际测定,并记录结果。

6. 结果讨论与分析(20分钟)各组汇报实验结果,讨论血沉测定中的常见问题和解决方法。

六、板书设计1. 血沉的概念与测定原理2. 血沉的临床意义3. 血沉测定操作步骤4. 影响血沉的因素七、作业设计病例1:患者,男,50岁,近期出现乏力、消瘦,血沉测定结果为30mm/h。

病例2:患者,女,30岁,关节疼痛、肿胀,血沉测定结果为20mm/h。

2. 答案:病例1可能为炎症、感染或肿瘤等疾病;病例2可能为类风湿关节炎等自身免疫性疾病。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生了解血沉测定新技术、新方法,关注血沉在疾病诊断和治疗中的应用研究。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的明确。

2. 教具与学具的准备。

解读血沉最终版课件一、教学内容二、教学目标1. 理解并掌握血沉的基本概念和测定原理。

2. 能够分析并解释血沉在临床诊断中的应用。

3. 培养学生从实践中发现并解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:血沉的测定原理及临床意义。

难点:血沉速度受哪些因素影响,以及如何在实际操作中控制这些变量。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、血沉测定仪、血沉管、计时器。

学具:笔记本、教材、《血液生理学检验》实验手册。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过一个临床案例,引出血沉检查在疾病诊断中的重要性。

2. 理论讲解(10分钟)介绍血沉的定义、测定原理、正常值范围及其临床意义。

3. 例题讲解(15分钟)结合具体例题,分析血沉在各类疾病诊断中的应用。

4. 随堂练习(10分钟)学生现场进行血沉测定实验,巩固所学知识。

5. 知识拓展(5分钟)讲解血沉速度受哪些因素影响,以及如何在实际操作中控制这些变量。

6. 互动提问(5分钟)鼓励学生提问,解答学生在实验过程中遇到的问题。

七、作业设计1. 作业题目:(1)简述血沉的定义及测定原理。

(2)分析血沉在临床诊断中的应用。

(3)讨论影响血沉速度的因素,并举例说明。

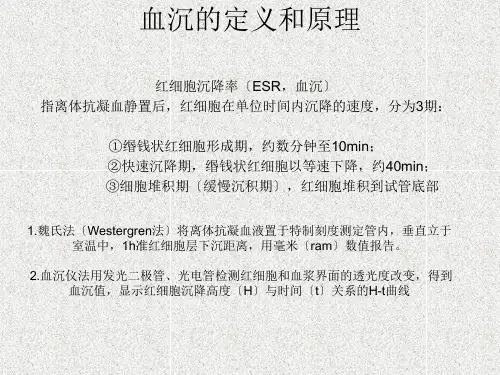

2. 答案:(1)血沉是指红细胞在一定时间内沉降到一定高度的速度,测定原理是利用血沉管和血沉仪进行测定。

(2)血沉在临床诊断中主要用于判断炎症程度、观察疾病进展和评估治疗效果等。

(3)影响血沉速度的因素包括红细胞数量、形状、大小、电荷以及血浆成分等。

例如,炎症性疾病患者的血沉速度通常较快。

八、课后反思及拓展延伸本节课结束后,教师应反思课堂教学效果,关注学生掌握程度,针对学生的薄弱环节进行针对性辅导。

同时,鼓励学生查阅相关文献,了解血沉在临床诊断中的最新研究进展,提高学生的学术素养。

重点和难点解析:1. 教学难点与重点的确定。

2. 教具与学具的准备。

3. 教学过程中的例题讲解和随堂练习。

4. 作业设计中的题目和答案。

详细补充和说明:一、教学难点与重点的确定血沉的测定原理及临床意义是本节课的重点,这部分内容是学生掌握血沉知识的核心。

血沉的临床意义课件一、教学内容本课件基于《临床血液学》教材第十二章“血液凝固与纤维蛋白溶解”的第三节“血沉及其临床意义”进行展开。

详细内容包括血沉的定义、测定方法、生理变化、病理情况下的变化及其临床应用。

二、教学目标1. 让学生理解血沉的概念及其在临床医学中的重要性。

2. 使学生掌握血沉的测定方法,并能解释其生理和病理变化。

3. 培养学生运用血沉检查结果分析相关疾病的能力。

三、教学难点与重点难点:血沉病理变化与临床疾病的关系。

重点:血沉的测定原理及临床应用。

四、教具与学具准备1. 教具:血沉测定仪、PPT课件、视频播放设备。

五、教学过程1. 实践情景引入(10分钟)通过展示一组患者病例,引导学生思考血沉在这些病例中的作用。

2. 理论讲解(30分钟)(1)血沉的定义及测定原理;(2)血沉的生理变化;(3)血沉的病理变化及其临床意义。

3. 例题讲解(15分钟)以具体病例为例,分析血沉变化与疾病的关系。

4. 随堂练习(10分钟)发放练习题,让学生现场解答,巩固所学知识。

5. 小组讨论(10分钟)学生分组讨论血沉在其他疾病中的应用,分享学习心得。

六、板书设计1. 血沉的定义及测定原理2. 血沉的生理变化3. 血沉的病理变化及其临床意义4. 例题解析5. 随堂练习答案七、作业设计1. 作业题目:(1)简述血沉的定义及测定原理。

(3)谈谈你对血沉在临床医学中的认识。

2. 答案:(1)血沉是指红细胞在一定时间内沉降到血管底部的速度。

血沉测定原理是利用抗凝全血置于特制的血沉管中,在一定条件下,红细胞下沉速度与血沉值成正比。

(2)血沉在上述病例中可反映病情的活动程度和治疗效果。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,关注学生的掌握程度,调整教学方法。

2. 拓展延伸:鼓励学生深入了解血沉在其他疾病中的应用,如心血管疾病、血液病等,提高学生的综合素质。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。

2. 实践情景引入的设计。

血沉的临床意义培训精品课件一、教学内容本课件基于《临床血液学》第7章“血液凝固与抗凝血机制”的内容,详细讲解血沉的检测方法、临床意义及其在疾病诊断中的应用。

主要包括:血沉的定义、测定原理、正常值范围、影响因素;血沉在炎症、感染、风湿性疾病、恶性肿瘤等疾病诊断中的临床意义。

二、教学目标1. 理解血沉的测定原理及正常值范围,掌握血沉测定方法的操作要领。

2. 学会分析血沉结果,了解其在临床疾病诊断中的价值。

3. 能够运用血沉检测结果为临床疾病诊断提供依据。

三、教学难点与重点教学难点:血沉测定的影响因素及其在临床诊断中的具体应用。

教学重点:血沉的测定原理、操作方法和临床意义。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、血沉测定仪、血液样本。

2. 学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入:通过一个临床案例,介绍血沉在疾病诊断中的重要作用,引发学生兴趣。

2. 理论讲解:a. 血沉的定义、测定原理、正常值范围。

b. 血沉测定的影响因素。

c. 血沉在临床疾病诊断中的应用。

3. 实践操作:a. 演示血沉测定仪的使用方法。

b. 学生分组进行血沉测定操作练习。

4. 例题讲解:分析血沉测定结果,解读临床意义。

5. 随堂练习:发放血沉测定结果,让学生分析并给出诊断建议。

六、板书设计1. 血沉的定义、测定原理、正常值范围。

2. 血沉测定的影响因素。

3. 血沉在临床疾病诊断中的应用。

七、作业设计结果:男性,血沉30mm/h。

2. 答案:根据血沉结果,建议进一步检查炎症、感染、风湿性疾病等可能性。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握血沉测定原理和临床意义的情况,对操作方法的熟练程度。

2. 拓展延伸:研究血沉测定在其他疾病诊断中的应用,了解新型血沉测定技术的发展。

重点和难点解析需要重点关注的细节包括:1. 血沉测定的影响因素2. 血沉在临床疾病诊断中的应用3. 实践操作中的血沉测定方法4. 例题讲解和随堂练习的设计一、血沉测定的影响因素血沉测定的结果易受到多种因素的影响,主要包括:1. 年龄:随着年龄的增长,血沉值呈上升趋势。

血沉的临床意义课件一、教学内容本节课我们将学习《临床检验基础》中关于“血沉”的章节,详细内容涉及血沉的定义、测定方法、临床意义及其在疾病诊断中的应用。

二、教学目标1. 理解血沉的生理基础和临床意义。

2. 掌握血沉测定的方法和影响血沉速度的因素。

3. 能够运用血沉检查结果分析相关疾病。

三、教学难点与重点教学难点:血沉速度与疾病关系的理解,影响血沉速度的因素。

教学重点:血沉的临床意义及其在疾病诊断中的应用。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、血沉测定仪、显微镜、血液样本。

学具:笔记本、教材、《临床检验基础》相关章节。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟):通过展示一位患者的血沉检查结果,引导学生思考血沉在临床诊断中的作用。

2. 理论讲解(15分钟):介绍血沉的定义、测定方法、生理基础,讲解影响血沉速度的因素。

3. 例题讲解(10分钟):分析案例,讲解如何根据血沉结果判断疾病。

4. 随堂练习(10分钟):学生分组讨论,根据给出的血沉结果,分析可能的疾病。

5. 小组汇报(15分钟):6. 知识拓展(5分钟):介绍血沉在其他领域的应用,如科研、体检等。

六、板书设计1. 血沉的定义、测定方法2. 影响血沉速度的因素3. 血沉的临床意义4. 案例分析七、作业设计1. 作业题目:(1)简述血沉的定义和测定方法。

(2)列举三种影响血沉速度的因素。

病例:患者,男性,30岁,近期出现乏力、低热、关节疼痛等症状。

血沉结果为30mm/h。

2. 答案:(1)血沉是指红细胞在一定时间内沉降的速度,测定方法有魏氏法、自动化血沉仪法等。

(2)影响血沉速度的因素:红细胞数量、红细胞直径、红细胞形态、血浆成分、温度等。

(3)根据血沉结果,患者可能患有风湿性疾病、感染性疾病等。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入,使学生更好地理解血沉的临床意义。

在讲解过程中,注重理论与实际应用相结合,提高学生的临床诊断能力。

课后,鼓励学生查阅相关资料,了解血沉在科研和体检中的应用,拓宽知识面。

解读血沉课件xx年xx月xx日CATALOGUE目录•血沉基本概念及临床意义•血沉异常的病因与机制•血沉异常的临床表现及诊断•血沉与其他生物标志物的比较与联合应用•血沉异常的治疗原则与方法•解读血沉课件总结与展望01血沉基本概念及临床意义血沉是指血液在一定条件下沉降的速度,是反映血液中各种成分的物理特性及内在变化的指标之一。

血沉定义血沉的测定通常采用魏氏法(Westergren法),将抗凝血液放入特制的血沉管中,放入水平位置,静置一段时间后,观察血液在管中的沉降高度,并计算出沉降速度。

血沉测定方法血沉的定义与测定方法血沉变化规律一般情况下,血沉随着年龄、性别和生理状态而异。

新生儿和儿童的血沉值较低,老年人血沉值较高,女性在经期、孕期和产后一段时间内血沉值也会升高。

血沉影响因素血沉受到多种因素的影响,如红细胞数量、形态和大小、血红蛋白含量和性质、血浆成分和理化性质等。

此外,一些疾病和病理状态也会导致血沉的变化。

血沉的变化规律与影响因素血沉可以作为判断某些疾病病情变化和预后的指标之一。

例如,在感染和炎症时,血沉值会明显升高;而在贫血和血小板减少症时,血沉值则会降低。

血沉与疾病的关系血沉的变化与多种疾病的发生、发展和预后密切相关。

例如,在类风湿关节炎、结核病、恶性肿瘤等疾病中,血沉值会显著升高;而在贫血、营养不良等疾病中,血沉值则会降低。

同时,对于一些疾病的疗效观察和预后判断也有一定的参考价值。

血沉的临床意义血沉的临床意义及与疾病的关系VS02血沉异常的病因与机制感染各类病原微生物感染可致血沉不同程度增快,通常病毒感染较细菌感染更明显。

炎症急性炎症反应期,血沉可明显加快;慢性炎症期,血沉增速较缓。

感染与炎症肿瘤恶性肿瘤可致血沉加快,可能与肿瘤细胞分泌糖蛋白、肿瘤坏死物的释放等有关。

免疫异常如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等,可致血沉加快。

肿瘤与免疫异常贫血贫血越严重,血沉越快;反之,贫血减轻,血沉减慢。

血沉临床意义课件一、教学内容本节课的教学内容源自人卫第9版《内科学》第378页,主要讲述血沉的临床意义。

血沉是一种非特异性的炎症指标,其数值可以反映炎症的程度和病程的进展。

血沉的正常值因年龄、性别和种族而异,一般在女性和老年人中较高。

血沉的升高可见于各种炎症、感染、肿瘤和风湿性疾病等,而血沉的降低则可见于某些贫血和骨髓抑制性疾病。

二、教学目标1. 让学生了解血沉的定义、测定方法和正常值。

2. 使学生掌握血沉升高的临床意义和血沉降低的临床意义。

3. 培养学生分析血沉结果的能力,提高临床诊断水平。

三、教学难点与重点重点:血沉的测定方法、正常值及临床意义。

难点:血沉升高的临床意义和血沉降低的临床意义。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:笔记本、荧光笔、彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:以一位患者的病例为例,介绍血沉在临床诊断中的重要性。

2. 教材内容讲解:a. 血沉的定义及测定方法。

b. 血沉的正常值及影响因素。

c. 血沉升高的临床意义。

d. 血沉降低的临床意义。

3. 例题讲解:分析几个典型病例的血沉结果,引导学生正确解读血沉报告。

4. 随堂练习:让学生结合病例,判断血沉结果的临床意义。

5. 课堂互动:鼓励学生提问,解答学生关于血沉的疑问。

六、板书设计血沉的临床意义血沉升高:炎症感染肿瘤风湿性疾病血沉降低:贫血骨髓抑制性疾病七、作业设计1. 请简述血沉的测定方法、正常值及影响因素。

2. 请列举三种血沉升高的临床情况和三种血沉降低的临床情况。

病例1:男性,50岁,发热、咳嗽、咳痰1周,血沉80mm/h。

病例2:女性,30岁,关节疼痛、肿胀、发热2周,血沉50mm/h。

病例3:男性,60岁,体重下降、乏力、食欲不振3个月,血沉20mm/h。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解血沉的测定方法、正常值、临床意义及影响因素,使学生掌握了血沉的基本知识。

通过分析典型病例,学生能够正确解读血沉报告,提高临床诊断能力。