近代中国的思想进步历程.

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:38

考情分析专题概述鸦片战争以来,面对西方侵略者坚船利炮的挑战和国家的衰败,中国的有识之士不断探索强国御侮之道。

林则徐、魏源等清朝爱国官员开始开眼看世界,关注时局,探索新知,萌发了“向西方学习”,寻求强国御侮之道的新思想。

从此,向西方学习成为近代中国思想解放的潮流,一浪高过一浪。

从“师夷长技以制夷”、“师夷长技以自强”,到维新变法、辛亥革命,追求君主立宪、民主共和,再到新文化运动提倡民主和科学、接受马列主义;从学造器物、仿行制度到提倡思想改造,不断探求强国之路。

“西学东渐”下的近代思想始终结合救亡图存和近代化两大时代主题。

近代中国经历了学习西方的探索过程,也展现了思想解放潮流的渐进过程。

考向预测1、主干知识:中国近代三大阶级(地主阶级、资产阶级、无产阶级)及资产阶级三大阶层(维新派、革命派、激进派)向西方寻求救国之道的思想演变阶段历程,中西方制度,文化碰撞中形成的重大理论成果,思想解放与中国近代化的相互关系均是高考命题关注的重点。

2、基本概念:能否正确理解洋务派、顽固派、“中体西用”、“维新派”、“革命派”、“保皇派”、“激进派”、“西学东渐”等概念或专有名词事关本专题得分效率,应下功夫理解。

3、史观:本专题涉及的内容既体现了中国在政治思想领域的近代化历程,也体现了中西方文明冲突融合对中华文明进步发展的影响,也给命题留下广阔的空间。

4、现实问题的历史思考:本专题暗含“思想解放和与时俱进”的社会热点,复习时要注意相关知识的训练。

核心知识一中国近代三大阶级向西方寻求救国之道的思想演变历程知识结构重点强调一、近代中国思想解放潮流的特征1、探索具有广泛性:近代前期的地主阶级、农民阶级、民族资产阶级中的许多政治派别都进行了各种各样的探索活动。

2、具有普遍向西方寻求真理的特点(义和团例外):这是因为外国的侵略不仅打开了中国的大门,也开阔了人们的眼界,从闭关锁国和妄自尊大的陈腐观念中解脱出来,看到了西方的先进与中国落后的现实。

中国近代思想的演变及其影响中国近代思想的演变是一段充满悲剧和血泪的历史。

从传统社会走向现代化的道路上,中国经历了许多挫折和磨难,思想也经历了极大的变革和转型。

本文将从哲学、文化、科技等多个方面,梳理中国近代思想的演变历程及其对中国今天的影响。

一、道家、儒家思想的演变近代以前,中国的最高哲学理念都被集中在了道家和儒家的思想体系中。

随着西方的先进思想逐渐传入中国,这两种思想不可避免地受到了挑战和冲击。

在道家思想面前,西方文明强调的是权利和个人意志的发挥,而道家认为一切皆无常,只有守一,无欲则刚。

这种思想理念在现代社会中被一些人视为封建思想,但也有人认为道家思想有一定的现实意义,在某些情况下也是可取的。

相比之下,儒家思想的演变更为复杂。

在近代以前,儒家思想一直是中国社会的精神指南,但在清末民初时期,西方文化对中国的冲击越来越大,对儒家思想的挑战也越来越多。

一些人认为儒家思想具有封建主义、等级制度等弊病,需要进行改革和革新,而另一些人则坚持古代儒家思想延续到现代仍有其价值。

这种争议在20世纪初期达到了顶峰,在思想界和政治界引起了不小的影响。

二、西方科技进步对中国的影响19世纪初期,随着西方科技的迅速发展,中国开始经历了著名的“西化运动”。

一方面,这些新技术和设备的引入,为中国的现代化进程提供了一定的动力和条件,另一方面也给中国人带来了许多新的思想观念和文化习惯。

在科技方面,西方最大的贡献莫过于轮船、火车和电报等交通工具设施的引进。

这些新的交通手段改变了人们的出行习惯和交通方式,也促进了地域之间的联系和贸易往来。

在思想方面,西方的科学理论和人文主义思想也受到了越来越多的关注和认可,为中国的现代化进程提供了许多有力的支持。

三、中国近代思想的趋同和差异中国近代思想的演变是一分为二的。

一方面,它受到了来自西方思想文化的强烈冲击和影响,学者们纷纷提倡学习西方文明,寻找一条具有中国特色的现代化道路。

另一方面,中国自身的文化传统也不能被忽视,由此演变出一种含有独特特色的现代化思想,即“孔孟复兴”。

中国近代思想发展历程中国近代思想发展历程可以大致分为以下几个阶段:1. 鸦片战争前夕(19世纪中叶之前):这一时期是中国近代思想的起步阶段,主要受到儒家思想的影响。

儒家思想主张天人合一、仁爱亲近、礼法秩序等,对中国传统文化产生了深远影响。

2. 鸦片战争至辛亥革命(1840-1911年):鸦片战争后,中国遭受列强侵略和割地,国家面临深刻危机。

这一阶段,中国知识分子开始思考中国社会的根源问题,提出了一系列的变法方案和现代化思想。

其中代表性人物如康有为、梁启超等,在思想上探索了近代化的途径。

3. 辛亥革命至新文化运动(1911-1919年):辛亥革命推翻了清朝封建统治,中华民国成立,中国进入近代化进程。

这一时期,一些思想家如陈独秀、胡适等开始倡导资产阶级革命、民主思想,提出了一系列的社会革新理念。

4. 新文化运动至五四运动(1919年以后):这一时期,新的文化思潮兴起,主要代表为胡适、鲁迅等人。

他们批判了传统文化,提倡科学、民主、启蒙主义等思想,开展了一系列反对封建思想和旧道德观念的运动。

5. 五四运动至抗日战争(1919-1945年):五四运动激发了中国青年的民族意识和爱国情怀,思想家们投身于社会革命和思想解放的运动。

在这一时期,毛泽东、周恩来等人开始引领共产主义思潮,成立了中国共产党。

6. 抗日战争至建国初期(1945-1949年):中国在抗日战争中付出了巨大牺牲,这一阶段加深了人们对民族独立和社会解放的追求。

毛泽东等人在思想上更加系统地阐述了马克思主义在中国的应用,为中国建立社会主义奠定了基础。

总的来说,中国近代思想的发展历程经历了传统思想的挑战和思想解放的过程,逐渐从儒家思想转向了现代化、民主化和社会主义化的思想倾向。

这一过程不仅对中国近代史产生了重要影响,也为中国的发展走向提供了思想启示。

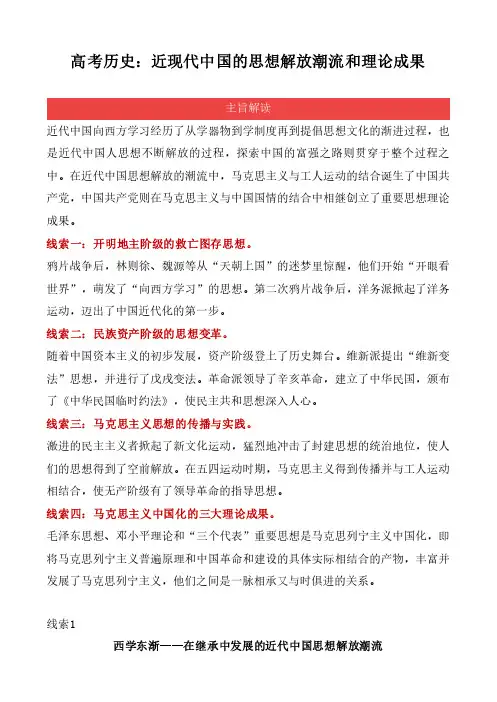

高考历史:近现代中国的思想解放潮流和理论成果主旨解读近代中国向西方学习经历了从学器物到学制度再到提倡思想文化的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程,探索中国的富强之路则贯穿于整个过程之中。

在近代中国思想解放的潮流中,马克思主义与工人运动的结合诞生了中国共产党,中国共产党则在马克思主义与中国国情的结合中相继创立了重要思想理论成果。

线索一:开明地主阶级的救亡图存思想。

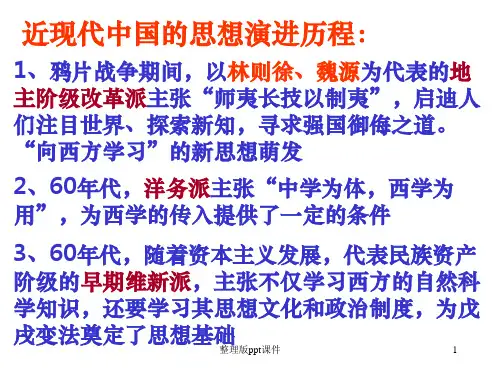

鸦片战争后,林则徐、魏源等从“天朝上国”的迷梦里惊醒,他们开始“开眼看世界”,萌发了“向西方学习”的思想。

第二次鸦片战争后,洋务派掀起了洋务运动,迈出了中国近代化的第一步。

线索二:民族资产阶级的思想变革。

随着中国资本主义的初步发展,资产阶级登上了历史舞台。

维新派提出“维新变法”思想,并进行了戊戌变法。

革命派领导了辛亥革命,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和思想深入人心。

线索三:马克思主义思想的传播与实践。

激进的民主主义者掀起了新文化运动,猛烈地冲击了封建思想的统治地位,使人们的思想得到了空前解放。

在五四运动时期,马克思主义得到传播并与工人运动相结合,使无产阶级有了领导革命的指导思想。

线索四:马克思主义中国化的三大理论成果。

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是马克思列宁主义中国化,即将马克思列宁主义普遍原理和中国革命和建设的具体实际相结合的产物,丰富并发展了马克思列宁主义,他们之间是一脉相承又与时俱进的关系。

线索1西学东渐——在继承中发展的近代中国思想解放潮流发展线索时期发展历程19世纪四五十年代“开眼看世界”(1)背景:鸦片战争前后英国的侵略;中国闭关落后;程朱理学的束缚(2)代表:林则徐、魏源(3)阶级:地主阶级抵抗派(4)主张:师夷长技以制夷(5)影响:引导中国人关注世界形势19世纪60~90年代中体西用(1)背景:清朝面临内忧外患(2)代表:奕 、曾国藩、李鸿章(3)阶级:地主阶级洋务派(4)主张:自强、求富(5)作为:创办军事工业、民用工业(6)影响:是中国近代化的开端19世纪60~90年代维新思潮(1)背景:洋务运动开展;中国民族资本主义产生并初步发展(2)代表:王韬、康有为、梁启超(3)阶级:民族资产阶级维新派(4)主张:倡导君主立宪(5)影响:是中国近代的思想解放潮流20世纪初民主、科学(1)背景:袁世凯尊孔复古(2)代表:陈独秀、李大钊(3)阶级:民族资产阶级激进派(4)主张:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学(5)影响:动摇了封建思想的统治地位;为马克思主义的传播创造了条件20世纪初马克思主义(1)背景:新文化运动;十月革命胜利(2)代表:李大钊(3)阶级:有初步共产主义觉悟的知识分子(4)主张:学习俄国,改造中国(5)影响:第一次举起了社会主义的大旗深化历史理解1.近代向西方学习的特点(1)学习目的:为了实现中国的独立、民主和富强。

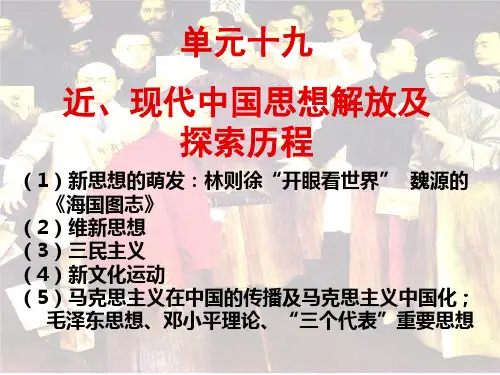

近现代中国的思想解放潮流1、近代中国的思想解放潮流:演变:鸦片战争以后,随着西方列强经济、军事、政治、文化侵略的逐步加深,中国的思想界围绕着“向西方学习”展开了广泛深入的探讨,先后涌现出许多思想流派。

(1)新思想的萌发:鸦片战争期间,林则徐、魏源等人提出了“师夷长技以制夷”的主张,揭开了向西方学习,探索救国救民的序幕。

(2)洋务思想:洋务运动期间,洋务派提出“中学为体,西学为用”的主张,突破了封建顽固派的陈腐观念,为中国近代化提供了一定的条件。

(3)早期维新思想:19世纪60年代以后,由于西方资本主义思想的传人和洋务运动的兴起,产生了早期资产阶级维新思想,开始主张学习西方先进的政治制度,为以后的戊戌变法奠定了思想基础。

(4)康、梁维新思想:19世纪末,以康有为、梁启超为代表的维新派要求改革政治制度,实行君主立宪政体,发展资本主义。

(5)资产阶级民主革命思想:20世纪初,资产阶级民主革命思想形成并得到发展。

以孙中山为代表的资产阶级革命派把西方的国家学说和中国国情结合,提出“三民主义”,并以此作为辛亥革命的指导思想。

(6)无产阶级的社会主义思想:20世纪初,新文化运动蓬勃发展,先以“民主”和“科学”为号召,后以马克思主义为旗帜,成为中国又一次思想解放运动。

中国共产党成立后,马克思主义成为中国革命运动的指导思想。

随着革命形势的发展,以毛泽东、邓小平等为代表的中国共产党人将马克思主义与中国革命与建设的实践相结合,取得了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等一系列重大理论成果,指引中国取得革命和建设的丰硕成果。

认识:近代中国思想解放主要经历了三个阶段:(1)从鸦片战争至甲午战争。

这一时期主要是以地主阶级改革派、洋务派为代表,坚持“中学为体,西学为用”的指导思想,主张“师夷长技”,学习西方仅停留在“器物”的层面上。

(2)从戊戌变法至五四运动前夕。

这一时期中国民族资产阶级的不同派别先后登上政治舞台,他们以西方资产阶级政治学说为指导思想,主张效仿西方变革中国传统的政治体制,继而推及到思想文化的深层。

近代中国思想历程近代中国进行改革的阶级:地主阶级、农民阶级、资产阶级、无产阶级【西学东渐】1.地主阶级(1)“开眼看世界”时间:19世纪40、50年代原因:①鸦片战争后,外国资本主义对中国的冲击日益加剧②中国与西方世界的联系也相应扩大③吸取鸦片战争的惨痛教训特点:只停留在军事器物技术的方面(局限性),没有实践代表人物:林则徐、魏源(地主阶级抵抗派)林则徐(“开眼看世界第一人”)主张学习西方军事科学技术代表作:《各国律例》、《四洲志》核心思想:“师夷长技”魏源代表作:《海国图志》思想主张:“师夷长技以制夷”(没有注重现实)影响:①研究与介绍世界在知识界中蔚然成风,“开眼看世界”的思想发展成一股社会思潮②为抵御外侮,谋求民族与国家独立自强而探究,学习西方,逐渐成为中国近代的思想主流。

(2)“中学为体,西学为用”时间:19世纪60——90年代原因:清政府内忧外患(内忧:太平天国运动;外患:第二次鸦片战争)代表:洋务派与顽固派(洋务派提出“中学为体,西学为用”;顽固派反对)实质:洋务派与顽固派本质相同:都市为了巩固清政府的统治;不同的是对西学的态度。

实践:洋务运动(最终失败)影响:①冲击了传统“夷夏之辨”的保守观念②为西学在中国的传播创造了良好的舆论基础局限性:只学习西方器物方面,没有对封建制度作任何改革2.农民阶级代表:太平天国运动内容:洪仁轩发表《资政新篇》,第一个提出走资本主义道路局限性:全面排斥西方文化3.资产阶级(维新派、革命派、激进派)(1)维新派(走日本人之路)发展历程:早期维新思想时间:19世纪60——90年代原因:①政治:民族危机越来越危急②经济:民族资本主义的萌芽(根本原因)③文化:西学的不断传入;认识到洋务运动的局限性主张:设议院、立宪法,实行君主立宪制意义:为维新思想奠定基础;从技术上升到制度局限性:停留在思想方面,没有付出实践康梁维新思潮时间:19世纪90年代原因:①政治:民族危机日益加剧(甲午中日战争的失败)②经济:民族资本主义的初步发展③文化:早期维新思想的奠定基础主张:发展资本主义,实行君主立宪制指导思想:达尔文《物种起源》代表人物:康有为(领袖人物)代表作:《新学伪经考》、《孔子改制考》思想特点:将西学中的有关政治学说与儒家学说相结合起来梁启超代表作:《变法通议》谭嗣同代表作:《仁学》严复(系统地将近代西方文化介绍到中国的第一人)代表作:《天演论》实践:戊戌变法结果:失败失败原因:资产阶级的软弱性,妥协性(根本原因);顽固势力力量强大性质:资产阶级自上而下的改良运动影响:一次资产阶级的改革运动;一次救亡图存的爱国运动;一次思想解放运动(2)革命派“三民主义”提出者:孙中山旧三民主义时间:1905年原因:①许多志士仁人提出各种变法救国的主张都以失败告终②受西方资产阶级思想的影响③受中国传统思想的启迪④孙中山的革命实践历程:创建第一个资产阶级政党——中国同盟会;提出纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”内容:民族:推翻清政府;独立革命民生:解决人们生活问题,提高人们生活水平;社会革命民权:反对君主专制,建立共和国;民族革命(民权是旧三民主义的核心)实践:辛亥革命影响:①推动了资产阶级民主革命的发展,建立起中国历史上第一个资产阶级共和国政府②制定颁发了第一部资产阶级民主宪法——《中华民国临时约法》③对中国旧民主主义革命起到了重大推动作用局限性:没有提出反帝国主义的口号新三民主义时间:1924原因:①孙中山领导的旧民主主义革命都以失败告终②中国共产党的帮助③共产国际的帮助经历:国民党第一次全国代表大会在广州召开新三民主义内容:民族主义:反对帝国主义谋求中华民族与世界其他民族的独立和和平,对内反对民族压迫,中国境内各民族一律平等,强调各民族的平的自决民权主义:授予一切反对帝国主义和封建军阀的个人和团体的一切自由和政权民生主义:平均地权,节制资本三大政策:联俄、联共、扶助农工实践:国民革命(时间:1924,1——1927,7核心:国共第一次合作;是工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级联合起来的革命高潮:北伐)影响:①孙中山实行新三民主义和三大政策,实现国共合作,有力的推动国民革命的发展②孙中山融铸中西方思想文化精粹而创立的三民主义学说是其资产阶级民主革命思想的核心,迅速成为当时中国先进政治思想的主流和近代中国人民进行反帝反封建及救亡图存革命斗争的纲领。

西学东渐一、开眼看世界(一)背景:鸦片战争后的国内外形势,清政府统治日益腐朽和落后,外国资本主义对中国的冲击日益加剧,中国与西方世界的联系扩大;为了解西方,抵御外来侵略,先进的中国人开始突破传统的“贵华夏”、“贱夷狄”的思想藩篱,积极探索抵御外侮和强国富强之路。

(二)代表人物及活动:1、林则徐:近代中国“开眼看世界的第一人”,在广州主持禁烟期间,设立驿馆,组织人员翻译外国传教士在澳门、广州等地饭的报刊,译出瑞士人滑达尔著的《各国律例》;编译《四洲志》一书,比较系统的介绍了世界五大洲30多个国家的地理分布及历史变迁概况,开中国近代有爱国而研究、学习西方的先河。

2、魏源:依据《四洲志》的编译稿,编写成《海国图志》一书,提出了“师夷长技以制夷”的思想主张。

(三)评价:以林则徐、魏源为先导,“开眼看世界”的思想发展成一股社会思潮,为抵御外侮、谋求民族独立与国家富强而探究、学习西方,逐渐成为中国近代的思想主流;目的是维护清朝的封建统治,内容只注重学习西方的器物和技术。

二、体用之争(一)背景:第二次鸦片战争后,列强侵华加剧;太平天国运动危及清政府统治;19世纪60—90年代,西学在较为广泛的范围传输进来,对中国以儒家学说为核心的文化产生了猛烈的冲击。

(二)含义:“中学为体,西学为用”,中学指中国传统文化,核心是封建政治、经济、文化制度,灵魂是封建纲常礼教;西学指西方的资本主义文化,核心是资本主义各种制度,灵魂是自由、平等的天赋人权思想。

(三)体用之争双方的观点及主张:1、洋务派:“自强”、“求富”,在维护固有的制度和纲常礼教的前提下,采用西方的实用科技。

认为中国面临中西交汇的“千古变局”,仅仅靠祖宗之法已难以自立。

2、顽固派:以传统文化卫道士自居,坚守“夷夏”的精神提防,反对“西学为用”、“师事夷人“,主张原封不动的维护既有的政治文化格局。

3、双方在同文馆增设天文算学馆、修筑铁路、开矿山、兴电报、派遣留学生等问题上进行了激烈的争斗。

近代中国的思想解放历程从鸦片战争后至新中国成立之前,近代中国的思想界经历了从“学器物”到“仿制度”、“走俄国的路”再到“走自己的路”的曲折历程。

一、从鸦片战争至甲午战争:地主阶级学“器物”1.林则徐、魏源:“开眼看世界”很久以来,西方人来华都被称为到天朝上国朝贡。

鸦片战争前夕,清朝统治面临危机,而欧美列强崛起,加紧对外扩张。

鸦片战争中,天朝上国被一个西方岛国打得一败涂地,使华夏鄙视远夷的传统观念受到猛烈的冲击。

一些爱国的封建士大夫在严峻的现实面前,开眼看世界,寻求强国御侮之道。

林则徐是近代中国“开眼看世界”的第一人。

林则徐在官署中设立译书馆,还仿制西方战舰,迈出了“师夷长技”的第一步,他提倡的学习西方的“长技”主要指军事科学技术。

魏源在《海国图志》一书进一步提出“师夷长技以制夷”的救国主张,明确提出向西方学习的具体内容和方法。

此外当时介绍世界知识的书籍还有姚莹的《康輶纪行》和徐继畲的《瀛环志略》等。

这些思想的传播为中国早期的近代化提供了可贵的思想准备,开阔了人们的眼界,引导人们注意世界形势,对近代维新变法思想有一定的影响。

2.洋务派:“中学为体,西学为用”第二次鸦片战争以后,外国经济侵略加剧,国内有太平天国运动,政局岌岌可危。

洋务派看到西方船坚炮利,主张“中学为体,西学为用”,来改变现状。

中学指中国传统文化,特别是儒家的纲常名教;西学指西方文化,主要指近代科学技术。

“中学为体”,是以中国的纲常名教作为决定国家命运的根本;“西学为用”是采用西方资本主义国家的近代科技,仿效西方国家在教育、赋税、武备等方面的一些具体措施,举办洋务新政,来挽救江河日下的清王朝。

19世纪60~90年代,以“师夷长技以自强”为旗帜,进行了长达30多年的洋务运动。

洋务运动培养了一批翻译、军事和科技人才,在沟通近代中西文化交流和学习西方近代科技方面,打开了窗口。

但是,“中学为体,西学为用”是地主阶级进行道路选择的前提,也就是说,他们把西方先进的军事、经济技术(即先进的社会生产力)强行嫁接到落后的社会制度上来,这种违背社会发展规律的做法注定要失败。

中国近现代思想的演变中国近现代思想的演变知识梳理1、地主阶级改革派:师夷长技以制夷,向西方学习。

2、地主阶级的“洋务”思想:“中学为体,西学为用”。

在不触动封建制度的前提下,学习西方先进的生产与科学技术,维护封建统治。

3、农民阶级的“平均”思想:“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无处不饱暖”。

废除封建地主土地所有制,建立绝对平均的小农社会。

具有空想性与落后性。

4、资产阶级阶级维新派的维新思想①内容:兴民权、设议院、实行君主立宪。

②代表:资产阶级维新派,康有为、梁启超。

③特点:西方资产阶级政治学说与儒家思想相结合。

④影响:维新思想成为维新变法的理论基础,也是中国第一次思想解放的潮流,在社会上起了思想启蒙作用,具有进步性和爱国性。

5、资产阶级革命派的三民主义思想①内容:民族主义、民权主义、民生主义。

②代表:以孙中山为首的资产阶级革命派。

③影响:成为辛亥革命的指导思想。

6、资产阶级立宪派“实业救国”的思想:把发展资本主义经济与同拯救国家结合起来。

局限:不摆脱帝国主义与封建主义的压迫,民资经济无法争取独立发展道路,因而难以实现。

7、资产阶级“民主科学”的思想:主张用资产阶级新文化改造封建旧文化,实行资产阶级民主政治,矛头直指孔子代表德儒家思想。

彻底动摇封建正统思想,但对待东西方文化存在绝对肯定或绝对否定的错误倾向8、资产阶级革命派的新三民主义思想①内容:联俄、联共、扶助农工的三民主义。

②影响:成为国共合作的政治基础,革命统一战线建立,国民革命运动兴起。

9、马克思主义思想的传播和发展①马克思主义在中国的传播A、条件⑴阶级基础:无产阶级的发展壮大及其知识分子队伍的形成;⑵外部条件:十月革命的影响;⑶直接原因:先进知识分子的宣传;⑷重要原因:以前各种救国救民方案的失败是中国知识分子选择马克思主义的重要原因。

B、传播过程(略)②毛泽东思想A、背景⑴辛亥革命后,特别是第一次世界大战期间,中国社会新生的生产力迅速增长,工人阶级的队伍进一步壮大,工人运动不断发展,这就为毛泽东思想的形成奠定了阶级基础;⑵新文化运动后期开始,特别是五四运动后,马克思主义在中国的广泛传播,并同中国工人运动相结合,为毛泽东思想的产生奠定了思想基础;⑶以毛泽东为代表的中国共产党领导的人民革命实践为毛泽东思想的形成奠定了实践基础;⑷十月社会主义革命的胜利,马克思主义通过苏维埃俄国传到了中国,这就为毛泽东思想的形成提供了国际条件。