古典园林之叠石造山

- 格式:docx

- 大小:21.60 KB

- 文档页数:4

御鑫造景为您提供关于假山设计,假山制作,假山施工方面的信息。

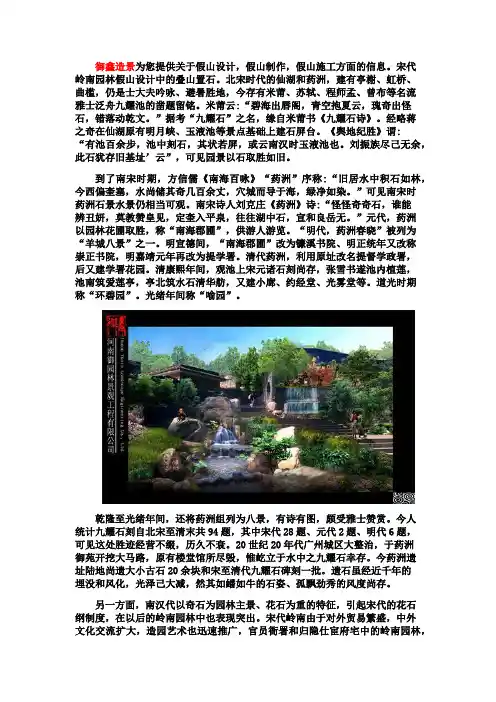

宋代岭南园林假山设计中的叠山置石。

北宋时代的仙湖和药洲,建有亭榭、虹桥、曲槛,仍是士大夫吟咏、避暑胜地,今存有米莆、苏轼、程师孟、曾布等名流雅士泛舟九耀池的凿题留铭。

米莆云:“碧海出唇阁,青空抱夏云,瑰奇出怪石,错落动乾文。

”据考“九耀石”之名,缘自米莆书《九耀石诗》。

经略蒋之奇在仙湖原有明月峡、玉液池等景点基础上建石屏台。

《舆地纪胜》谓:“有池百余步,池中刻石,其状若屏,或云南汉时玉液池也。

刘振族尽己无余,此石犹存旧基址’云”,可见园景以石取胜如旧。

到了南宋时期,方信儒《南海百咏》“药洲”序称:“旧居水中积石如林,今西偏奎塞,水尚储其奇几百余丈,穴城而导于海,绿净如染。

”可见南宋时药洲石景水景仍相当可观。

南宋诗人刘克庄《药洲》诗:“怪怪奇奇石,谁能辨丑妍,莫教赞皇见,定奎入平泉,往往湖中石,宣和良岳无。

”元代,药洲以园林花圃取胜,称“南海郡圃”,供游人游览。

“明代,药洲春晓”被列为“羊城八景”之一。

明宣德间,“南海郡圃”改为镰溪书院、明正统年又改称崇正书院,明嘉靖元年再改为提学署。

清代药洲,利用原址改名提督学政署,后又建学署花园。

清康熙年间,观池上宋元诸石刻尚存,张雪书遂池内植莲,池南筑爱莲亭,亭北筑水石清华舫,又建小廊、约经堂、光雾堂等。

道光时期称“环碧园”。

光绪年间称“喻园”。

乾隆至光绪年间,还将药洲组列为八景,有诗有图,颇受雅士赞赏。

今人统计九耀石刻自北宋至清末共94题,其中宋代28题、元代2题、明代6题,可见这处胜迹经营不缀,历久不衰。

20世纪20年代广州城区大整治,于药洲御苑开挖大马路,原有楼堂馆所尽毁,惟屹立于水中之九耀石幸存。

今药洲遗址陆地尚遗大小古石20余块和宋至清代九耀石碑刻一批。

遗石虽经近千年的埋没和风化,光泽己大减,然其如蟠如牛的石姿、孤飘劲秀的风度尚存。

另一方面,南汉代以奇石为园林主景、花石为重的特征,引起宋代的花石纲制度,在以后的岭南园林中也表现突出。

中国古典园林的堆山叠石技法中国古典园林的堆山叠石、理水一、中国古典园林中的堆山堆石与治水构成园林的四大要素:建筑、山石、水和花木1.岩石:1)对自然山石的艺术摹写,称之为“假山”dd园林的“骨”不仅师法自然,而且,又凝结着造园家的艺术创作。

除神形兼备,还具有传情的作用。

“片山有致,寸石生情”例如:扬州葛园、苏州柳园-关云峰2)堆石方法:以本身优美的体形,外轮廓线以及虚实、纹理的变化而取胜,在有限的空间内堆山,应考虑:a.主从分明,疏落有致,位置要熟练选用,主峰不在中间。

C.应避免直线布置,d.山石本身应l珑剔透,符合四原则:瘦、漏、透、皱瘦dd高大俊秀漏dd脉络肌理透dd灵气活力皱dd丰富变化3)山石与中国画。

以粉墙为背景,粉墙为纸,石为墨,然后种植松柏、古梅、幽竹——诗意的粉墙+山石+植物=山水画4)大规模堆山叠石:作为庭院景观的重点,注意:a.需在较开敞的空间营造,b、它需要一条清晰的道路和背景,这不仅可以获得山林的野趣,还可以创造一种山林近在咫尺的氛围。

5)山石功能:分隔大空间,建筑分隔空间,分隔线明显清晰。

山石分隔空间,虽由人作,但毕竟属于自然形态的东西,分隔的空间连绵、延伸、渗透,找不处明显的界线。

大型园林避免空间的单调常用手法――山石分隔。

6)山石与建筑传统园林强调与地形相适应,建筑按高度低矮排列。

有高有凹,有弯有深,有陡有悬,有平有平。

台阶和踏板上有山和石头。

禁止整洁和追求自然。

建筑与山石融为一体。

7)自然之美内――形成虚空的沟涧洞壑,造型迂回婉转和扑朔迷离的幻觉。

在有限的空间内竟然能够使人感到变化莫测和不可穷尽。

――有赖于巧妙地借堆山叠石,从而使山池萦绕、蹊径盘j,特别是峡谷沟涧,纵横交错和洞壑的曲折蜿蜒。

8)驳岸山石驳岸――山与池形成水池,水与陆地之间形成一种过渡。

不产生生硬、突然,同时固定岸基。

现代园林中仍然运用。

2.管理水资源1)构成园林景观的基本要素之一,园林的“脉”。

2)形式手法:a、大面积集中式水上乐园以水池中心形成一种向心和内聚的格局。

中国园林叠山造景三种手法一、嵌理壁岩艺术在江南较小庭院内掇石叠山,有一种最常见,最简便的方法,就是在粉墙中嵌理壁岩。

正如计成在《园冶》卷三的《掇山·峭壁山》中说道:“峭壁山者,靠壁理也,借以粉壁为纸,以石为绘也。

理者相石皴纹,仿古人笔意,植____松柏、古梅、美竹、收之圆窗,宛然镜游也。

”这类处理在江南园林中很多见,有的嵌于墙内,犹如浮雕,占地很小;有的虽于墙面脱离,但十分逼近,因而占地也不多,其艺术效果与前者一样,均以粉壁为背景,恰是一幅中国山水画,通过洞窗,洞门观赏,其画意更浓。

____拙政园海棠春坞庭院,于南面院墙嵌以山石,并种植海棠、慈孝竹,题名海棠春坞。

中国园林刻意追求诗情画意,这便是最好的佐证。

这种艺术处理手法,占地少,花钱也少,效果还好。

二、点石成景艺术点石于园林,或附势而置,或在小径尽头,或在空旷之处,或在交叉路口,或在狭湖岸边,或在竹树之下。

要求高低错落、自由多变,切记线条整齐划一或简单地平衡对称。

多采用散点或聚点,做到有疏有密、前后照应、左右错落,方能产生极好的艺术效果。

如在粉墙前,宜聚点湖石或____数块,缀以花草竹木。

这样,粉墙似纸,点石和花木似笔,在不同的光照下,形成一幅幅活动的画面。

嘉树之下,宜点以玲珑湖石或顽石。

在梅边点石,则宜古;松下点石,则宜拙;竹旁点石,则宜瘦;芭蕉点石,则宜顽。

只有如此,方能到达园林艺术的效果。

在河流溪涧,林下花径,山脚山坡,池畔水际,散点数石,或断或续,或横卧或直立,或半含土中,如天生的一般。

不同的石种于园林又可产生不同的园艺效果。

为了表达春天的意境,常用竹子,配置竖瘦的石笋,青竹虽直,但低弯的尖梢使石笋藏其身而露其头,产生虚实的变化,以此表达春意;在植以四季常青的桂花,给人以青春常在的感觉。

夏天的意境,则多用玲珑四通的湖石,构成深涧绝谷、峭壁危峰、山脚清流环绕、山顶乔木繁荫、盘根垂蔓等清意幽深的意境。

秋天则采用____来创作其峰峻峭之势、其色苍古之貌,创造出山石耸立、气势磅礴的意境。

传统园林叠山置石艺术探析传统园林叠山置石艺术是中国古典园林的一个重要组成部分,以山水为背景,以石头为元素,集“奇、幻、妙、巧”于一体,丰富了园林景观,提升了艺术价值。

本文对传统园林叠山置石艺术进行探析。

一、叠山置石的演变叠山置石是中国古代传统园林养生之术,起源于汉代巴蜀地区,成熟于唐代,兴盛于明清时期。

相传,可以追溯到魏晋时期,当时在私家园林中已经出现了一些花岗石雕刻,但它不是独立景观,只是被当成一部分美化景观中的花卉栏杆、坐凳、石椅等小件使用。

到了唐代,人们对园林建造的兴趣越来越浓厚,叠山置石艺术才开始真正的发展。

唐代的晋阳太守常建,就曾在其私家园林中创造了一套园林风景,并有“升平山庄”之称。

在这个园林中,第一次有山作为独立景观出现,而且他凭借巨石、流水、草木等自然元素,使山水达到了完美结合的艺术效果。

从此,山水成为中国园林的重要组成部分,并通过独具匠心的摆放手法和精湛的艺术表现丰富和提升园林的艺术性。

叠山置石的艺术表现概括起来主要有以下几个方面:1、形态表现:石头的形态是叠山置石的重要因素。

不同形态大小的石头,可以被用来表现不同的山峰形状。

叠山置石艺术强调在形态上追求一种自然、优美、奇妙的效果,山峰、山涧、山坡的形态愈发生动,越显得玲珑剔透,越符合自然的美感。

2、剪影表现:叠山置石的组合也需要注意剪影的美感。

比如“明山秀水”就是享有盛誉的一个叠山置石艺术品,由三块大石组成,主峰居中,两峰侧设,山周故景,蕴含了这座山的整体形态,而两边的雁落、荷泐和滩石水与天成意境,又反映出山峰的立体形态和周围景貌的深刻意境。

可见,良好的剪影是鲜明的单纯化、明亮的视觉力度、鲜明的形式凝练和强烈的抽象感。

3、立面表现:叠山置石作为立体构成的形式,有时候需要极强地考虑另一角度即山体的锥度,这是生动表现透视效果的一个环节。

例如在一些古代画作中,画家善于通过“透视”的技巧,使山水之间的间隔,或者起伏变化表现得更加突出。

园林中堆山叠石的手法中国传统园林历史悠久,其中堆山叠石是中国园林文化的独特表现。

堆山叠石的手法总体可以分为两种:一种是以石为主,以山为辅,另一种是以山为主,以石为辅。

本文将简要介绍这两种堆山叠石的手法及其在园林设计中的应用。

以石为主,以山为辅这种堆山叠石的手法是以石为主要设计元素,通过石头的形状、大小和颜色来表达园林设计的意境和情感。

在这种手法中,石头的摆放位置、角度和高度的巧妙安排是非常重要的。

石山型堆景这种堆山叠石的手法是通过把大石头堆叠成山形的景观,以增加园林的纵深感和层次感。

在摆放大石头时,要有建筑物或绿色植物作为背景,以突出山景的效果。

孪生石型堆景这种堆山叠石的手法是通过把两个相似形态的小石头堆砌成一个统一的景观,表达一种匹配的情感和意象。

这种手法通常使用在园林的护栏、围墙等位置。

石台型堆景这种堆山叠石的手法是通过把不同大小、形态的石头堆叠在一起,形成一个像台子的景观。

这种手法的特点在于把石头摆放成不同的形状,使之看似散乱无章,但又能表现出较强的意境。

以山为主,以石为辅这种堆山叠石的手法是以小山为主设计元素,用石头来装饰和补充其缺点,以增加设计的美感和魅力。

山水型堆景这种堆山叠石的手法是通过把不同大小等山石堆砌在一起,形成一座巍峨壮观的山水景观。

摆放的大小和位置要根据园林设计整体要求,以达到整体和谐的效果。

瀑布型堆景这种堆山叠石的手法是通过把不同大小、形态的石头作为瀑布的奠基石,形成流水潺潺的欣赏效果。

这种手法强调石头的纹理和形态,使瀑布效果不仅凸显石头的美感,还能表现出水的清新和流动。

台榭型堆景这种堆山叠石的手法是通过把小山、小石堆砌成庭院台榭的样式,强调造型和比例的和谐性。

这种手法主要考虑平面的比例和搭配,以及层次感的表现。

应用堆山叠石是中国传统园林的独特手法,其在园林设计中的应用十分广泛。

在现代园林设计中,堆山叠石的手法已经发展为一种独立的艺术形式,成为园林景观设计中不可缺少的部分。

园林叠山置石艺术探析园林叠山置石艺术是中国古代园林建筑的一种独特风格,是中国古代园林建设中常见的一种手法。

园林叠山置石艺术是将山石巧妙地组合在一起,形成各种形态各异的山景,给人一种自然山水的美感。

园林叠山置石艺术起源于中国古代园林建设中对山水自然景观的模仿。

中国古代人对山水的热爱和赞美已有悠久的历史,他们喜欢将自然景观搬到园林中,以表达对山水的美好愿望。

在古代园林建设中,叠山置石艺术被广泛应用,成为园林中不可或缺的一部分。

园林叠山置石艺术是一种抽象艺术形式,不仅要求山石形态各异、造型独特,还要求其具备观赏价值。

在古代园林建设中,叠山置石艺术往往与山水画相结合,以展现出自然山水的美感。

叠山置石艺术的实现需要考虑山石的选取、形态的塑造、摆放的位置等多个因素,要达到一种和谐统一、自然流畅的效果。

园林叠山置石艺术的核心是“山景”,它是通过恰当地组合山石来表现山的形态、山的特色和山的风貌的。

山景在园林中往往是园林的中心景观,也是园林的灵魂所在。

山景不仅要求形态上的完美,还要求在造景和布局上具备艺术性。

叠山置石艺术的关键是要能够将自然山水的美妙传达给观赏者,并在观赏者中引起共鸣,使人产生一种与自然山水相似的感觉。

园林叠山置石艺术的实现离不开石工师傅的技巧和智慧。

石工师傅在设计和制作山石时,需要考虑到山石的大小、形态、颜色以及摆放的位置等问题,使山石的布局与整个园林建筑相协调。

叠山置石艺术对石工师傅的技巧要求很高,需要他们具备对石材的了解和对山水自然景观的感悟力。

园林叠山置石艺术是中国古代园林建筑的独特风格,它展现了古代中国人对山水的热爱和赞美之情。

通过叠山置石艺术,古代中国人创造了许多美丽的园林,使园林成为了自然山水的微缩版。

园林叠山置石艺术的独特之处在于它兼具了造景和艺术的双重属性,不仅给人以美的享受,也传达了中国人独特的审美情趣。

园林叠山置石艺术是中国古代建筑文化的重要组成部分,也是中华民族传统文化的瑰宝之一。

中国古典园林石景·叠山!我国疆土辽阔,江山秀丽,天然奇峰异石多不胜数,古代造园匠师,巧妙地将山石置于园林中。

这些大小不一的峰石,似乎将各地的山峦景观浓缩、提炼过一般。

它们有的空灵、有的浑厚、有的顽拙,以丰满的艺术感染力,给中国古典园林增添了不少山林情趣。

网师园殿春簃庭院湖石璧山叠山叠山又称堆山、掇山,是指人工堆造假山的方法,和单纯的置石相比较,堆叠假山规模大、用材多、结构复杂,需要更高超的技艺。

叠山讲求“虽由人作,宛自天开”,以“小中见大”的手法,用写意的方式来模拟自然中的山体,使其具有真山的神韵。

园中之山瘦西湖玲珑花界湖石山明代造园家计成在《园冶》中曾论述道“园中掇山,非士大夫好者不为也。

为者殊有识也。

”意思说园中堆假山,非风雅大夫不为,能做这件事的人一定很有见识而且鉴赏力极高。

计成认为园山要因其自然,高低错落地分散堆置,疏落有致才能营造佳境。

江苏扬州瘦西湖大明寺湖石山上海豫园明代黄石假山池上筑山江苏扬州瘦西湖静香书屋黄石池山是在水池上堆山,常用池中之山塑造水的不同形态,或浅水露矶,或深水列岛,或水洞幽深,或溪涧耸崖,借石山之形成水之无穷变化。

江苏苏州怡园水池假山计成在《园治》中认为池上筑山是园林中最好的景致。

如果池中之山有大有小,境界更加美妙。

还可在水中设汀步石,在山巅架飞梁,时而穿山,时而涉水,意趣无穷。

峰峦飞举给人飘渺之感,山顶的孔隙透漏月光,招纳云雾,营造出人间仙境。

江苏苏州古松园湖石池山璧山江苏苏州网师园湖石璧山壁山即靠墙叠置的假山,又称峭壁山。

《园治》中有论述:“峭壁山者,靠壁理也。

藉以粉壁为纸,以石为绘也。

理者相石皴纹,仿古人笔意,植黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然镜游也。

”大意为:峭壁山靠墙叠就,好像以白墙为纸,以山石作画,叠山时要依据石的皴纹,仿照古人的笔法画意,在山上种植黄山松柏、老梅、修竹等,这些美景纳入圆窗,令人有镜中游的感受。

上海松江醉白池湖石璧山广东顺德清晖园英石璧山园林石记玉玲珑位于上海豫园玉华堂前,玲珑剔透,亭亭玉立,石呈青黝色,形似一支生长千年的灵芝。

园中的叠石造山造型,不但气贯而且气正,气势在山体拼 -a的各种造型)(;态,la贯穿气,才飞走形随,囚气得势。

I}内的气疏密虚实,阴柔灵动.造型!一}1的势则开合聚散,张弛有度,才毛势意境油然而生。

大自然中的山体不是孤立存在的,我们常把自然之美概括为山水之美,可见山与水是不可分害}J的。

假山是模拟真,它作为中国传统园林中的一项重要的造景要素,与水体、植物、建筑等其他的造景要素有着密切的关系,只有和谐共融,园林刁‘能体现出自然之趣,浑然之美。

假山与水体困园林山水关系的论述有这样的说法:无园不山,无山不水。

处理好山石与水的关系就显得尤为重要。

是园林的筋骨,水是中川园林的血脉,水本身是无形无色的,但是有了丁没山的参与,水的范围被界定。

水绕山环,水居其中,山吃其边。

山色被映衬进水中形成倒影,给水着色。

在枕峦亭的主峰、沁泉廊北部绝壁的次峰、书画轩的余脉、静心斋围合的空间形成了水池,深不可测,一眼无边,十分深邃幽静。

静心斋的水体具有很强的亲和力,在池水中有许多红色鲤鱼悠闲惬意的游动,游人可以购买专用的鱼食喂鱼。

无论坐在沁泉廊还是静心斋南边的游廊,人们都可以看到美丽的水景、水中山的倒影和远处的湖石假山,仿佛身在山中,一派自然趣味油然而生。

在造型上,水和山石是“淹没”的关系。

山石淹没于水中如同从水中自然生长出来的。

尤其是枕峦亭起脚的山石,石纹纵横错落,与水的纹路交相呼应,为山体造势增色不少。

沁泉廊北侧的绝壁山临水设置,凸显山势的奇美与磅礴。

驳岸与水的交界线或隐或显,或藏或露,灵动自如,尽显纵深感。

假山与植物凡叠石掇山,必须伴有植物。

植物是山体的毛发,有了植物,假山仿佛有了生命。

静心斋的湖石造山采用“真山型”的造型,其中的植物绿化遵循着自然界的生L}规律。

高大的树一木与山石造型平衡协调,增加了山外有山的境界。

静心斋的植物随着季节的变化使得假山的造型产生不同的景色。

春季万物复苏,植物抽丝发芽,给假山添加的勃勃生机。

叠山|中国古代园林的独特创造,太震撼了

苏州园林的营造有四大元素:叠山、理水、园林建筑和花木种植,首当其冲的便是叠山。

有多少人是从园林开始爱上石头,又因为石头将园林带入生活。

狮子林一向就有“假山王国”之称。

狮子林的山石绝大多数是太湖石。

当年,宋徽宗建造名为艮岳的皇家园林,命重臣督办“花石纲”,在江南一带搜求的便是它,它坚实而润泽,险怪而玲珑,具有瘦、透、漏、皱的审美特点。

唐代诗人常建曾写过这样的名句:“曲径通幽处,禅房花木深。

”而用它来形容狮子林的特点更为恰当不过。

“山以深幽取胜,水以湾环见长。

”苏州耦园的黄石假山不论磴道、绝壁、叠石、峡谷,手法自然逼真,有凹有凸。

石块大小相间,横直斜互相错综,犹如黄山石自然剥裂的纹理,雄伟中带峭拔之致,高远山水的意境油然而生。

“叠石之法,以大块竖石为骨,用劈斧法出之刚健矫挺,以挑、吊、压、迭、拼、镶为辅,正如画家大胆落墨、精心收拾,卷云自如,皴自峰生,悉符画本,其笔意兼宋元山水画之长。

”

从本质意义上来说,能将禅宗的隐遁和文人的隐逸融为一体,并让人追溯崇尚自然,追溯天人合一的思想源头,这正是叠山文化价值所在。

有了这种认识,人们将会更加珍视,这一片底蕴深厚的城市园林。

叠山看上去叠的是今天的园,背后却都是古代的意。

园林叠山置石艺术探析园林叠山置石艺术是中国传统园林的重要组成部分,它不仅是一种景观的构建方式,更是一种文化的表达方式。

叠山置石是在自然风景的基础上通过人为的雕琢和摆放,营造出更加优美和富有情趣的主题景观。

园林叠山置石艺术的起源可以追溯到汉代,随着时间的推移,这种艺术形式得到进一步的发展和创新。

其主要特点是通过场地的设计和景观的构造,将山石安排在不同的位置,使其形成三维、立体的空间形态,具有高度的艺术价值和审美感受。

叠山置石艺术的思想核心是“天人合一”,即自然与人文的融合。

在传统的中国园林中,大量运用山石来营造景观,展现自然之美。

同时,叠山置石也是一种人文环境的营造方式,通过人的设计和建造,塑造出具有文化和历史痕迹的人工景观。

在叠山置石艺术中,石头是最重要的元素之一。

石头质地坚硬,富有纹理和韵律,是自然景观中难得的画卷。

在使用石头时,需要考虑其色泽、形状、材质等因素,选用合适的石头进行设计和营造。

同时,在布局中需要考虑到场地的地势、空间尺度以及人流的自然活动规律等因素,使其与周围自然环境和谐统一。

叠山置石艺术中的叠山,即将三维的自然山体化为为二维的构图。

通过人工智能家装雕琢、修整和安排山石,形成仿佛天然的山峰。

叠山的形态和风貌不同,有的山峰有锐利和陡峭的形态,有的则是柔和和旖旎的。

在构造这些山峰时,需要充分考虑景观的整体感和空间的层次关系,使其与自然的山峰一样起伏连绵,展现出独特的情趣和韵味。

叠山置石的营造过程中,还需要注意石头的摆放和组合,使其形成自然而又有趣的形态。

有的石头是单独摆放,有些则组合成山峰、瀑布等天然景观。

石头之间的组合方式需要充分考虑到石头的尺寸、密度和颜色等特征,使其相互衬托,形成更加美观、和谐的场景。

园林中堆山叠石的手法摘要:堆山叠石是中国传统造园艺术中十分重要的手法之一,厅山、特置和嵌埋是造园中置石的两种常用手法,除此之外,山石还具有遮挡视线的作用, 同样也可用山石的处理手法处理水池驳岸,只有处理好山石艺术的园景创作,才能成为中国古代园林中的精品。

关键词:厅山;特置;嵌埋在我国传统造园艺术中,堆山叠石的手法具有十分重要的地位,可以说每个园林中都有山石的存在。

园林山石的作用是对自然山石的艺术摹写,因而出现7 “假山”的名称,它不仅从自然中学习,而且还将造园家的创造凝聚其中。

因而园林中的山石与一般的自然山石不同,除具有自然山石的形神之美,还兼备传情的作用。

《园冶》所说:“片山有致,寸石生情” 就传达了意思。

虽然在多数场合下,山石具有传情的作用,但人们对于山石的欣赏有限,基本局限于它的形式美。

从这种意义上讲山石的作用与近代的抽象雕塑几乎相同。

《园冶》掇山篇中把山石以若干种类型进行划分,其中之一称为"厅山",顾名思义,就是安置山石于厅堂的前院中。

按《园冶》所说,一般以“稍点玲珑石块”作为厅山的创作方式,要少而精,能突出重点、主题,以一两块形质优美的石峰作为主体来点缀庭院空间。

随之产生了称之为“特置”的掇山手法,这种石峰的作用与抽象的雕塑更加接近,按传统的标准来衡量,特置石峰造型要符合透、漏、瘦、皱的原则,景区的主题也常因其形象生动、优美而突出。

在较小的庭院内,还有一种常见的掇山叠石手法,即在墙中嵌埋壁岩。

这种处理在江南的私家园林中屡见不鲜,有的嵌石如浮雕一般嵌于墙内,有的形象十分逼真,虽然与墙面脱离,但效果与前者相同,以粉墙为背景的雕塑似一幅古朴的画。

透过特意设置的门窗洞口,我们看到的画意显得更浓。

如果庭院空间规模较小,为了获得良好的效果,应用稀疏散落的石块点缀三五玲珑透剔的石峰。

但也有少数范围有限的庭院,空间主题和核心仍以大规模地堆山叠石来构成,在有限的空间内形成山石之间的对比,致使山林的气氛得以形成。

传统园林叠山置石艺术探析叠山置石是中国传统园林艺术中的重要组成部分,它自古以来就在中国的园林中被广泛应用,成为园林景观中的一大特色。

通过将石头叠放于山体中,构成各种不同形态的山水景观,展现出中国传统园林中对自然山水的深刻理解和对美学的高超追求。

本文将就传统园林叠山置石艺术进行探析,探讨其历史渊源、艺术特点和审美意义。

一、历史渊源叠山置石在中国园林中的历史可追溯至古代,早在春秋战国时期就已经有了叠石造山的艺术。

叠山置石在唐代达到了巅峰,唐代的园林设计师们将自然山水与园林的建筑艺术完美地结合在一起,创造出许多融山石于园林中的经典作品。

唐代的韩愈曾在其《原居山亭》中有“有丘尤可游,应以古人之意为高,乃又置石于山之顶”之说,可见当时的园林已经应用了叠山置石的技艺。

而在宋代,叠山置石更是成为了园林风格的主流,表现出了中国传统园林中对于叠山置石的深刻理解和应用。

元明清三代也都有着大量的文献记载和实物遗迹证明叠山置石在中国园林中的应用已经非常普遍。

叠山置石作为中国传统园林艺术的一部分,已经具有了悠久的历史渊源和深厚的文化底蕴。

二、艺术特点1. 造型多样叠山置石是一种艺术创作,在形式上多种多样,在设计和布置上亦多样化,可以根据园林的整体氛围,自然环境和园主的喜好进行创作。

有些造型高耸挺拔,如孤峰突起;有些造型平缓舒展,如小水流过;有的造型破浪奔腾,如巨浪翻腾。

因此叠山置石的艺术性体现在其多样性和灵活性上,能够根据不同的环境和要求做出不同的造型,表现出了园林设计师们的丰富想象和精湛技艺。

2. 意境深远叠山置石并不仅仅是单纯的布置石头,更主要的是通过对山水的把握、对形态的塑造,展现出一种意境和情感。

古人有云:“山无棱,水无形”,这句话道尽了中国人对山水的理解和表现方式。

通过山石的叠构,加上水的借景,形成一种虚实结合、游丝连绵的意境,来表达对大自然的敬畏和对美的追求。

3. 风格独特中国叠山置石具有鲜明的民族特色和文化内涵,它融合了中国传统美学思想,展现了中国人对自然的独特看法。

中国古典园林欣赏之叠石造山中国古典园林以自然写意山水园的独特风格而著称于世。

园林中的“山”,既有真山,亦有假山。

承德的避暑山庄、苏州的天平山高义园,即为真山园林的代表。

而中国绝大数古典园林中的”山“是假山;人工造山在中国传统造园中便自然占有十分突出的地位。

中国园林中的假山是与中国园林本身同步起源的。

它的雏形是殷末周初帝王园囿中的“台”。

秦、汉时的假山是远景式的土山和土、石结合之山。

魏晋南北朝时期,假山叠石在中国古典园林中的主导地位逐渐得以确立,并开始转向近景的写实风格。

隋、唐时期,人造山虽不多见,但是已普遍认识到山石的审美价值,并将其特置于园林或清供于盆中籍以珍赏。

宋代,不仅模写自然为主的写实式假山至此达到最高水平与最佳状态,而且也开始使用天然石块为主堆叠石山,且已达到相当高的水平,还出现了专门叠山的匠师。

明清两代又在宋代的基础上把叠山技艺发展到更高水平,而且名家辈出,这些假山宗师以实践和理论上使中国古典园林中的叠石造山艺术臻于完善。

说到假山,从字面上理解就是假的山,是人工造的,而人工造山理应包括土山、石山结合之山的构筑。

然而,唐宋以来,中国的爱石、品石写石之风颇为昌盛;与之相适应,置石与叠山在人工造山中愈来愈重要,乃至明清时期成为园林造景的主流,土山反而退居其次了。

事实上,能够在世界造园史上独树一帜的假山,主要是指石山,它是中国古典园林的一个突出标志。

无论在皇家园林还是私家园林,假山成为了不可缺少的一个重要元素。

在苏州的私家园林中,叠石造山的技艺可谓非凡。

石,众所周知,江南各地园林中奇峰怪石甚多,而“瑞云峰”、“玉玲珑”、“冠云峰”、“绉云峰”,缘其突兀峥嵘,嶙峋异趣,而被誉为江南四大名峰。

瑞云峰,现坐落在江苏省苏州市第十中学校园内。

此石形若半月,多孔,玲珑多姿,峰高5.12米,宽3.25米,厚1.3米,涡洞相套,褶皱相叠,剔透玲珑,被誉为妍巧甲于江南。

为宋徽宗“花石纲”遗物。

据记载,当年朱勔在太肖洞庭湖采得两块奇石,取名为大、小谢姑,大谢姑先运往汴京,小谢姑,朱勔事败,遂弃置荒野。

中国古典园林之叠石造山

作者:卢家卫

(建筑工程学院,建筑111,201101624113)

指导教师:宋晓庆

摘要:园林中的山石因其具有形式美、意境美和神韵美而富有极高的审美价值,被认为是“立体的画”、“无声的诗”。

叠山以山石,土为材料,以自然界中的山川形态为模本构筑的假山是中国古典园林艺术特有的表现手法之一。

叠山手法在古代造园中着悠久的历史,经过长期的演变,成为园林造景的重要手段和独特技艺。

堆山叠石是营造古典园林的重要手法,它师法于自然,而高于自然。

园林中的山石不同于一般的自然山石,它除了兼备自然山石的形与神外,还有传情的作用,古典园林常借山石抒发情怀。

关键词:山石、园林、意境、师法自然、写意

1.历史沿革

1.1、起源于秦汉

秦汉之际秦、汉之际人造假山之风大为盛行,而且规模很大,这时的假山是远景式的土山和土、石相结合之山。

《三秦记》记载,秦始皇派徐福入海到海上三神山求仙药未果,于是在咸阳凿长池,引渭水,在水中堆蓬莱山,以求仙人降临。

《史记・封禅书》记载,继秦始皇之后,汉武帝又在长安建宫内凿太液池,池中仿海上三神山,营造了方丈、蓬莱、瀛洲3座人造神山。

这种海岛神山之说虽来自方士求仙的编造,但它对我国古典园林艺术的发展,特别是对皇家园林的布局变化有着重大的意义。

1.2、形成于魏晋南北朝时期

形成于魏晋南北朝时期东晋西晋和南北朝是中国古典园林发展史上的一个转折时期。

文人、士大夫大都崇尚玄学和清谈风,否定现实,寄情山水,秉承了庄子逍遥避世的思想,讴歌自然景物和田园风光的诗文涌现文坛,山水画开始萌芽。

此时,人们对自然美有了更深的认识,促进了自然山水式园林向更高水平发展以及造园活动的频繁开展,私家园林应运而生。

未经加工的天然美石,姿态奇异,俏丽挺拔,深受文人雅士喜爱。

他们常选美石,孤植于园内,以作足不出户地恣情欣赏。

南北朝时,置石立峰还被写入正史,可见,此时置石立峰已经较为普遍。

1.3、发展于唐宋时期

唐宋两朝是我国古典园林发展的重要时期,也是文学、书画等艺术的辉煌时期。

唐朝的造园发展是整个历史脉络承上启下的重要环节,风景式园林创作技巧和手法的运用,使之跨入了一个崭新的境界。

在唐朝时期,“假山”一词开始用来作为园林筑山的称谓。

园林中由单块石料或者数块石料组合成景的“置石”已经比较普遍了。

宋代不仅以模拟自然为主的写实式假山达到最高水平,而且也开始使用天然石料为主堆叠假山,并出现了专门叠山的匠师。

在造园技法上,堆山叠石发展到高潮,由于山水诗、山水画、玩赏艺术的发展,对叠山艺术更加讲究。

宋徽宗所筑的艮岳是历史上规模最大、结构最奇巧、以石为主的假山。

艮岳是一座叠山、理水、花木、建筑完美结合的具有浓郁诗情画意而较少皇家气派的人工山水园,它代表着宋代皇家园林的风格特征和宫廷造园艺术的最高水平。

叠山、置石

均显示了高超的技艺,理水已能够缩移模拟自然界全部的水体形象,与石山、土石山、土山的经营相配合而构成园林的地貌骨架,石材以太湖石和灵璧石为主。

以宋徽宗所营造艮岳为代表的堆山叠石,是我国造园史上的杰作。

1.4、成熟于明清时期

明清造园较以往更为频繁,其造园的规模、技术、艺术等方面都比前人有很大的提高,成为我国古典园林发展的鼎盛时期。

在这一时期,不仅有园林理论专著《园冶》问世,而且还有专门说石、论石、绘石之作传世,并出现了一大批造诣高深、巧于用石的叠石造园名家,如计成、米万钟、张涟、戈裕良等人。

随着写意山水园的不断发展,明清时期,堆叠假山之风更为盛行,达到了“无石不园”之地步。

现存的苏州拙政园、常熟的燕园、上海的豫园等处名园都是明清时代园林造山的佳作。

2.叠石造山的分类

叠山艺术和技术而言,手段越多越好。

但万变不离其宗,有假有真,做假成真,是江南园林叠山的创作宗旨。

从这些异彩纷呈的个体形象中仍可归纳出其中的一些共性和规律,再根据他们的共同点进行分类,江南园林中的假山大致可分为写实类假山、写意类假山和贴壁山。

2.1、写实类假山

同古代绘画一样,园林中写实假山也是对客观物象的实际描述,其特点是强调物象的自然特性和本身气质的渲染。

受江南园林空间的限制,即便是写实假山也不会照搬不动的以真山的尺度营建构筑,而是对真山进行概括﹑提炼后的浓缩形式。

这类假山既有既有山的形态和气势,又有石的变化和趣味,山含石性,石在山中,雅俗共赏。

既有景可供静观,又能引人发思,把人的思维无限扩展到国外,有景,有境,这就是写实性假山的艺术所在。

例如,苏州环秀山庄内的假山石,为清代叠石名师戈欲良所作。

2.2、写意类假山

写意是相对写实而言的,绘画中写意手法要求通过简练的笔墨,写出物象的形神,来表达作者想要的意境。

由此可推知,写意性假山重在意象的表达而非自然界物象的摹写。

模仿真山具体形态,又要以传神为佳,借山石抒发情趣。

宋代山水画家在《林泉高致》中对山石有这样的描绘:“春山艳冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。

”江南古典园林的叠山手法正是把这种绘画理论应用到山石堆叠的形态上,创造出具有传情作用的山石景观。

扬州个园便是基于这样的创作思想,选用笋石﹑太湖石﹑褐黄石和宣石,分别叠成春夏秋冬四季山景,并且按春是开篇,夏为铺展,秋到高潮,冬作结尾的顺序,将春山宜游,夏山宜看,秋山宜登,冬山宜居的山水画理运用到个园假山叠石之中。

以山势﹑山石﹑山型的变化反映出春夏秋冬四季的更替过程,并把季相的变化所带给人们的不同心理感受通过对山体的构筑修饰表达出来,从而打破了时间和空间的界限,拉近了人与山之间的距离,给人以亲切感,有想象和品位的余地。

2.3、贴壁山

贴壁山,也称峭壁山,是以墙壁嵌叠而成。

有的嵌于墙内,有的贴墙而筑,

远远看去,犹如浮雕。

计成在《园冶》中说:“峭壁山者,靠壁理也。

借以粉墙为纸,以石为绘也。

理者相石皴纹,仿古人笔意,植黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然镜游也。

”这就是说,山后的墙壁要白,石峰要峭,是要有纹理与平整、洁白的墙面形成对比,叠成山形后应按照古人绘画的审美要求,于山上植松柏、疏梅、修竹,使其更富古韵。

最好在山对面的墙上或建筑上开圆形漏窗,把山景收入窗内,从而构成一幅立体的图画。

以墙为背景,使山体有所依托,而不致形成突兀孤立的形象。

扬州何园的登楼贴壁山堪称其中的典范之作。

3.石材的选用

在中国古典园林中,讲究用不同的石质原料,构建起不同的假山景观。

园林中有众多的石材,宋代杜绾的《云林石谱》收石100余种之多。

明代计成的《园冶》中也列石10余种。

概括为造园常用石材主要有太湖石,黄石,英石3种,另外,还有山昆山石、灵璧石、散兵石、锦川石、笋石、钟乳石等。

在选石上,自古以来多着重奇峰孤赏,追求“透、漏、瘦、皱、丑”,这是针对个体而言,五者皆备乃石中之上品。

对整体而言,选石还要根据用途而定,“取巧不但玲珑,只宜单点;求坚还从古拙,堪用层堆,须先选质,无纹俟后,依皴合掇,多纹恐损,垂窍当悬”。

就造园说,太湖石玲珑剔透,体型小者,可以独石构峰,高大有峰者,竖叠使线条与山峰保持一致,也可构筑峻壁危峰。

黄石棱角分明,纹理古拙,质地坚硬,与山的稳定性格相互统一,横线条与大地相统一,可以堆叠雄山。

在堆叠假山时,充分利用各种不同的石质材料的颜色、形态、硬度等各种物理属性,扬长避短,尽力做到“因材施用”。

明代计成主张“是石堪堆,遍山可采”和“近无图远”的思想,表明选石要就地取材,因地制宜,不仅可以创造地方特色而且突破选石的局限性,为掇山取材开拓了新路。

选石时,“源石之生,辨石之态,识石之灵”,“石纹石色,取其相同,如粗纹与粗纹,当并一处,细纹与细纹,宜在一方,紫壁青红,各以类聚是也,然分别太甚,至其相悬接壤处不耐观,且难持久,石性维何?斜正纵横之理路是也”。

要堆出理想作品,首先选石要石色一致,纹理相顺,才能脉络相连,体势相称。

4.叠石应用特点

4.1、叠石成山,作为园林的主题山景

自然界崇山峻岭,绵延万里,不可能真的搬到园林中来,古代造园家就取法山水画“咫尺万里”的写意手法,借用不同色彩、纹理、形状、质地的天然石,在园林中塑造出峰、岩、壑、洞,唤起人们对自然的渴望,仿佛置身于自然的群山之中。

“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”。

所描述的就是以石为主材营造出扬州个园的四季不同的假山,以石笋代表春山,湖石代表夏山,黄石代表秋山,宣石代表冬山,可谓别具一格。

4.2、作为分景、隔景的手段和借景的对象

通过对石的巧妙布局来组织空间,扩大空间,营造出“虚实相生”的意境。

沈复在其《浮生六记》中说:“若夫园亭楼阁,套室回廊,叠石成山,栽花取势,又在大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚,或藏或露,或浅或深”,“实中有虚者,开门于不通之院,映以竹石,如有实无也”。

在有限的空间内,对“石”巧妙设置,营造出丰富的游览路线,增加了情趣,并拓展了艺术空间。

参考文献

[1]计成.园冶注释[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[2]金学智.中国园林美学[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.

[3]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,1999.

[4]邵国才.中国园林中的假山石[J].工程建设与档案,2003.

[5]张静,卢涛.中国古典园林的山石造景艺术手法研究[J],2006.。