新开放宏观经济学综述

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:24

经济学毕业论文文献综述绪论在当今经济全球化的背景下,经济学的研究变得越来越重要。

为了深入了解经济学领域最新的研究成果,本文将就相关研究方向进行文献综述。

本文的目的是通过梳理和分析相关文献,总结当前经济学研究的发展轨迹,并对未来的研究方向进行展望。

一、宏观经济学研究文献综述1. 宏观经济政策的研究进展本部分主要综述了宏观经济政策领域的研究成果和发展动态。

针对不同经济体制和经济周期,各国在经济政策方面的实践和研究逐渐形成了一系列新理论和实证结果。

2. 新古典经济增长理论的文献综述本部分回顾了新古典经济增长理论的发展历程,并对其主要研究成果进行分析。

从投资、技术进步、人力资本等方面探讨了经济增长的基本原因和动力,并指出了未来研究的新方向。

二、微观经济学研究文献综述1. 市场失灵与政府干预的文献综述本部分探讨了市场失灵的原因和后果,并综述了政府干预在制度设计、市场监管和资源配置等方面的研究成果。

进一步分析了政府干预的效果和限制,并对当前研究热点进行了展望。

2. 行为经济学的文献综述本部分回顾了行为经济学的发展历程和理论基础,并综述了行为经济学在市场行为、决策行为、劳动经济学等领域的研究成果。

同时,分析了行为经济学的局限性和未来的研究方向。

三、发展经济学研究文献综述1. 发展经济学的理论和实证研究本部分总结了发展经济学的理论框架和主要研究方法,并综述了发展经济学在贫困陷阱、收入分配、资源配置等方面的研究成果。

同时,指出了该领域仍然存在的问题和需要进一步研究的方向。

2. 城市化与经济发展的文献综述本部分就城市化进程对经济发展的影响进行了文献综述。

从人口流动、产业结构、城市规划等方面,综合分析了城市化对经济增长、环境影响和社会福利的影响,并对未来的研究进行了展望。

结论通过本次文献综述,我们对经济学领域的研究进展有了更深入的了解。

宏观经济学、微观经济学和发展经济学是当前研究的重点领域,各自对经济学理论和实践的发展做出了重要贡献。

中国宏观政策调控政策在改革开放后发生了巨大转变,组成了中国特色社会主义政治经济学。

本文将以时间为线索,总结归纳中国宏观调控理论和宏观政策在改革开放后的演变历史。

1978年至今,中国的宏观调控理论经历了四个探索发展的阶段:1.1978年至1992年:中国宏观调控理论从“综合平衡”转变向“宏观调控”;2.1993年至1997年:中国宏观政策调控理论思想基本形成;3.1998年至2012年:中国宏观经济政策在两次经济危机中发挥重大作用;4.2013年至今:中国宏观调控政策的新特色是供给侧结构性改革。

一、从“综合平衡”转向“宏观调控”(1978—1992年)(一)“综合平衡”的宏观调控理论1978年改革开放开始后,中国进入了经济转型的第一步,摆脱了对经济发展束缚较大的计划经济体制,向市场化方向推进。

计划经济体制,大到矿产资源,小到柴米油盐,政府部门决定国家的各项资源配置。

因此,国内经济没有宏观、微观之分。

在当时,一般称宏观层面的政策为“计划管理”,称微观层面的政策为“经济体制管理”。

“计划管理”的目的是为了维持国家经济的平衡,使国内各产业、各区域平衡发展。

度量国家经济是否综合平衡的指标通常是财政平衡、物资平衡和国际收支平衡。

当时国内的经济学者对国家实行“计划管理”的研究存在争论。

有些经济学家认为,国家调控综合平衡是为了解决社会需要和社会生产之间的矛盾;有些经济学家认为,综合平衡的效果不只是解决社会矛盾,还要实现国家经济的高速发展。

经济学家存在很多讨论,基本围绕着“综合平衡”即宏观平衡还是也包括微观效率。

刘国光所认为的“国民经济平衡不仅要实现经济内部的平衡,还要结合自然环境的平衡”。

这是一种超前的政策思想,与现在经济研究的热点问题“环境”“生态平衡”有关联,进一步拓展了问题探讨的范围。

在20世纪50年代,经济学界曾对国家宏观政策的“综合平衡”产生过讨论,有人认为“正是因为不平衡才推动了经济的发展”,也有人认为“要保持经济的相对平衡性,以主观能动性干预经济不平衡发展”。

高质量发展背景下的中国宏观经济学研究——第一届中国宏观经济学论坛综述黄和 郑江淮*摘 要:高质量发展是当前中国经济发展的主题。

2023年7月2日,第一届中国宏观经济学论坛在南京大学举办。

论坛分为宏观经济、区域经济、财政经济、产业与贸易经济、环境经济、金融与数字经济六个平行论坛,针对中国宏观经济发展的现实需要和中国宏观经济学研究的热点问题展开讨论。

关键词:中国宏观经济学;高质量发展;新发展格局党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

在这一背景下,2023年7月2日,由《数量经济技术经济研究》《中国经济学》编辑部主办、南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心和南京大学经济学院承办的第一届中国宏观经济学论坛在南京大学开幕。

来自高等院校和科研院所的100余名专家学者参加了本次论坛。

论坛开幕式由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长张友国主持,南京大学社会科学处处长陈冬华致大会欢迎词。

陈冬华在致辞中表示,期待以此次论坛为契机,形成更多解决国家经济社会发展重大问题的原创性成果。

论坛主旨发言环节由南京大学经济学院院长郑江淮主持,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长李雪松和南京大学经济增长研究院院长、江苏省数字经济学会理事长沈坤荣分别作大会主旨发言。

李雪松指出,要以新领域新赛道塑造新动能新优势,实现经济的转型升级。

沈坤荣强调,要坚持吃改革饭、走开放路、打创新牌,应对国际形势和国内条件的新变化。

主旨发言环节后,论坛分为宏观经济、区域经济、财政经济、产业与贸易经济、环境经济、金融与数字经济六个平行论坛进行论文宣讲。

一、宏观经济:健全宏观经济治理体系推动经济高质量发展,在宏观层面上需要健全经济治理体系,准确把握货币政策和财政政策的宏观调控效能。

货币政策方面,王韧和贾文浩发现在土地财政约束的情况下,地方政府债务杠杆对货币调控方式存在明显的逆向反馈特征,即货币政策的预期引导强度和实际操控频度越高,地方政府债务杠杆率越高。

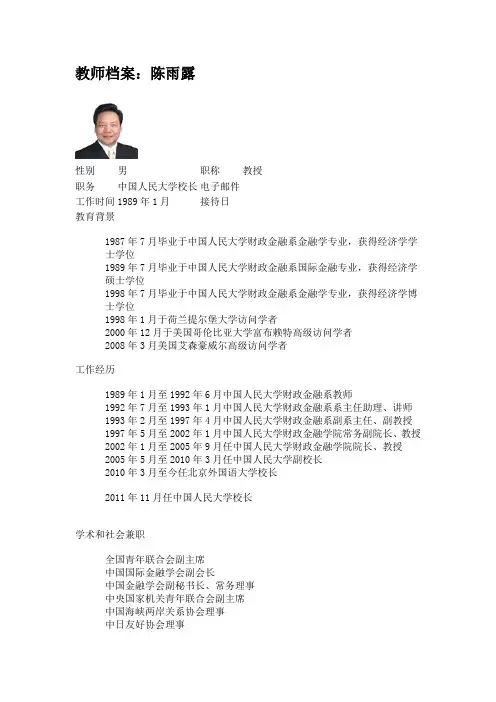

教师档案:陈雨露性别男职称教授职务中国人民大学校长电子邮件工作时间1989年1月接待日教育背景1987年7月毕业于中国人民大学财政金融系金融学专业,获得经济学学士学位1989年7月毕业于中国人民大学财政金融系国际金融专业,获得经济学硕士学位1998年7月毕业于中国人民大学财政金融系金融学专业,获得经济学博士学位1998年1月于荷兰提尔堡大学访问学者2000年12月于美国哥伦比亚大学富布赖特高级访问学者2008年3月美国艾森豪威尔高级访问学者工作经历1989年1月至1992年6月中国人民大学财政金融系教师1992年7月至1993年1月中国人民大学财政金融系系主任助理、讲师1993年2月至1997年4月中国人民大学财政金融系副系主任、副教授1997年5月至2002年1月中国人民大学财政金融学院常务副院长、教授2002年1月至2005年9月任中国人民大学财政金融学院院长、教授2005年5月至2010年3月任中国人民大学副校长2010年3月至今任北京外国语大学校长2011年11月任中国人民大学校长学术和社会兼职全国青年联合会副主席中国国际金融学会副会长中国金融学会副秘书长、常务理事中央国家机关青年联合会副主席中国海峡两岸关系协会理事中日友好协会理事中国收购与兼并研究会(香港)理事北京经济学会总理事北京国际金融学会副会长讲授课程金融经典文献精读(博士生课程)国际收支研究(研究生课程)国际金融管理(研究生课程)国际金融(本科课程)国际融资(本科课程)教学成果和荣誉1998年,《国际资本流动的经济分析》(著作)获北京市第五届哲学人文社会科学优秀科研成果一等奖;1998年,获北京哲学社会科学优秀科研成果一等奖;1998年,获霍英东教育基金优秀青年教师奖;1999年,获首届教育部全国高校青年教师奖;1999年,获北京高校第二届青年教师教学基本功比赛一等奖第一名;2000年,《欧元与国际货币竞争》(课题成果)获第八届安子介国际贸易优秀著作奖;2000年,《国际收支均衡分析》(著作)获中国人民大学优秀科研成果奖;2001年,开始享受国务院专家特殊津贴;2002年,《国际金融》获全国普通高等学校优秀教材奖二等奖;2004年,入选人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选;2004年,“搭建现代金融学人才培养创新平台:本硕连读金融实验班”(课题成果)获教育部高等教育教学成果国家级二等奖、北京市一等奖;2005年,《国际金融》被评为国家级精品课程(任该课程首席主讲教师);2005年,“21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”(共同完成课题成果)获教育部高等教育教学成果国家级一等奖;2007年,主编的《国际金融》(第二版)被评为教育部普通高等教育精品教材;2007年,全国优秀博士论文指导教师;2008年,主持金融学国际化人才培养模式创新教学团队;2008年,《金融学文献通论》获北京市哲学社会科学优秀科研成果二等奖;2009年,《金融学文献通论》获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖;2009年,主持申报的《财政金融专业国际性人才培养模式探索》(合作者郭庆旺、张杰、何平、汪昌云)获得第六届北京市高等教育教学成果奖一等奖;科研方向金融理论与政策国际金融和公司财务代表性学术成果主要论文:2010,《美国金融霸权的崛起(三)》,《金融博览》第4期2010,《美国金融霸权的崛起(二)》,《金融博览》第3期2010,《美国金融霸权的崛起(一)》,《金融博览》第2期2010,《金融危机中的信息机制:一个新的视角》,《金融研究》第3期2010,《中国金融学科60年:历程、逻辑与展望》,《中国大学教学》第1期2010,《作为“边际增量”的农村新型金融机构:几个基本问题》,《经济体制改革》第1期2009,《西方霸权与金融崛起(七):贫穷的大革命》,《金融博览》第11期2009,《西方霸权与金融崛起(六):约翰•劳的金融传奇》,《金融博览》第10期2009,《西方霸权与金融崛起(五)》,《金融博览》第9期2009,《西方霸权与金融崛起(四)》,《金融博览》第8期2009,《西方霸权与金融崛起(三)》,《金融博览》第7期2009,《西方霸权与金融崛起(二)》,《金融博览》第6期2009,《西方霸权与金融崛起(一)》,《金融博览》第5期2009,《经典并购案例的反思——评<炼狱之门:中海油竞购尤尼科新闻背后>》,《中国电力企业管理》第19期2009,《后危机时期货币金融稳定的新框架》,《中国金融》第16期2009,《信贷扩张、监管错配与金融危机:跨国实证》,《经济研究》第12期2009,《从华盛顿峰会到伦敦峰会》,《求是》第10期2009,《中国农贷市场的利率决定:一个经济解释. 经济理论与经济管理》第6期2009,《农户增收与农业发展:省际实证》,《农村金融研究》第6期2009,《后危机时期我国的金融开放度与国家控制力》,《理论动态》第5期2009,《全球金融危机背景下中国的发展机遇》,《理论视野》第4期2009,《农户类型变迁中的资本机制:假说与实证》,《金融研究》第4期2009,《农村金融中的政府角色:理论阐释与中国的选择》,《经济体制改革》第4期2009,《金融自由化、国家控制力与发展中国家的金融危机》,《中国人民大学学报》第3期2009,《关于农户信用和风险偏好的几个注释》,《财贸经济》第1期2008,《全球新型金融危机与中国外汇储备管理的战略调整》,《国际金融研究》第11期2008,《全球金融控股公司监管:同一性与差异性》,《现代商业银行》第8期2008,《美国次贷危机对全球经济的影响》,《中国金融》第7期2008,《社会信用文化、金融体系结构与金融业组织形式》,《经济研究》第3期2008,《中国金融业混业经营中的开放保护与国家控制》,《财贸经济》第3期2008,《混业经营与金融体系稳定性:基于银行危机的全球实证分析》,《经济理论与经济管理》第3期2007,《溯古论今以史明鉴——评金德尔伯格<西欧金融史>(第二版)》,《中国金融》第14期2007,《中国传统文化、通识教育与金融学科的现代化》,《中国大学教学》第11期2007,《中国应当实施托宾税吗》,《税务研究》第11期2007,《转轨经济中的银行监管代理关系与监管者自利》,《经济理论与经济管理》第7期2007,《学习国际先进经验做好农业保险工作》,《求是》第7期2007,《斯蒂格利茨:信息经济学领域的智慧大师——评<斯蒂格利茨经济学文集>》,《中国金融》第6期2007,《国家农贷有效率吗》,《财贸经济》第6期2007,《金融开放与经济增长:一个述评》,《管理世界》第4期2007,《我国金融学专业教育的问题与分析》,《中国大学教学》第1期2007,《科技风险与科技保险》,《中国科技投资》第1期2006,《金融发展、经济增长与国有商业银行改革》,《中国金融》第20期2006,《经济体制改革与中国金融安全——问题、逻辑和对策》,《经济理论与经济管理》第7期2006,《对付储备货币危机的时刻来临了》,《金融博览》第5期2006,《新开放经济宏观经济学:研究文献综述》,《南开经济研究》第2期2005,《经济市场化进程中的金融控制与国家工具》,《现代商业银行》第7期2005,《汇率决定理论的新近发展:文献综述》,《当代经济科学》第5期2005,《业精德昭,一代宗师——贺黄达先生八十华诞》,《银行家》第2期2005,《作为国家竞争战略的货币国际化:美元的经验证据——兼论人民币的国际化问题》,《经济研究》第2期科研项目:2010,中国人民银行:经济全球化背景下的中国国际金融战略利益研究;2008,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目:全球新型金融危机与中国外汇储备问题研究;2008,北京市教委:21世纪全球金融竞争与危机控制战略研究;2005,教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:现代金融体系下银行混业经营的风险与监管体系;2005,国家社会科学基金重大委托项目:中国财政金融安全:预警机制与风险控制体系;2004,开发性金融研究;2004,中国企业信用管理专题研究;2004,信托与基金研究;2003,现代金融理论与实务;2002,国家社会科学基金:加入WTO后我国资本帐户放松管制的风险与开放风险;2001,资本市场与货币政策理论;2001,财金风险投资与中国金融;1999-2000,中华人民共和国财政部“九五”课题:国际收支与财政政策;1996,国家社会科学基金:人民币汇率预测的数学模型;1996,国家教育委员会人文社会科学研究项目:国际游资的经济影响;1995-1998,国家外汇管理局:国际收支均衡与货币政策。

《中级宏观经济学》课程教学大纲课程名称:中级宏观经济学课程类别:任意选修课适用专业:经济学考核方式:考查总学时、学分:48学时3学分其中实验学时:0学时一、课程教学目的《宏观经济学》是《西方经济学》的重要组成部分,是一门研究经济总体行为的科学,是我国高等院校经济管理类专业的基础课程。

中级宏观经济学主要应用数学模型分析收入、就业、价格总水平等宏观经济总量的决定及其变动。

本课程的教学目的是要求学生了解、认识和掌握中级宏观经济学的基本原理及方法,理解国民收入决定理论的不同模型,结合中国经济体制改革和市场经济发展实践,培养学生正确运用宏观经济学理论分析我国宏观经济运行中的问题和提出对策的能力,同时也为今后研究生阶段的学习和研究提供理论基础。

二、课程教学要求中级宏观经济学是一门逻辑性较强的课程,需要学生具备一定的数理基础,在教学中要注意问题的背景分析,采用启发式教学,把基本概念和基本模型讲透彻,同时引导学生关注国内外重大宏观经济问题,关注专家对宏观经济事件和经济政策的解读。

注意将数学分析与经济学教学有机结合起来,切实提高学生分析问题、解决问题的能力。

三、先修课程微观经济学、宏观经济学、高等数学、中级微观经济学等四、课程教学重、难点本课程的教学重点是宏观经济学课程的基本理论,包括:国内生产总值、价格水平、失业率等;短期经济波动的三大模型,宏观经济不稳定的表现及稳定宏观经济政策的财政政策、货币政策和供给管理政策等。

本课程的教学难点是利用数学工具推导相关理论,使学生能够在比较规范的分析框架上,运用现代经济学的分析方法分析国内外宏观经济现象,掌握建立经济学模型的基本方法。

五、课程教学方法与教学手段课程采用多媒体教学,课堂讲授和讨论相结合。

通过案例导入和国内外宏观经济问题的分析,展开讨论,激发学生对中级宏观经济学的学习兴趣六、课程教学内容(一)第一章国民收入核算(2学时)1.教学内容(1)产品的生产队生产要素的支付;(2)支出与需求的组成;(3)一些重要的恒等式;(4)计量国内生产总值;(5)通货膨胀与价格指数。

经济评论2007年第6期ECONOMIC REVIEW No162007货币贬值对贸易收支影响的理论研究综述)))新开放经济宏观经济学观点张春生吴超林摘要:新开放经济宏观经济学于1995年由Obstfeld和Rogoff所开创。

与传统的贬值理论及开放模型不同,新开放经济宏观经济学融入了微观基础(价格粘性及不完全竞争)分析货币贬值对贸易收支影响,从而对现实具有较强的解释力。

理论推导与实证检验表明,进出口替代弹性、跨期替代弹性、不同货币定价、投资增长及消费的货币需求弹性等因素都对贬值的贸易收支效果产生影响。

关键词:新开放经济宏观经济学货币贬值贸易收支近年来,西方经济学界出现一股新的研究思潮,以理性预期及市场不完全为基础将微观行为与宏观经济、国内经济与外部均衡、单边政策与国际协调置于统一框架下进行研究,这即为新开放经济宏观经济学(The Ne w Open Ec onomy Macroeconomics)。

1995年Obstfeld与Rogoff发表了开创性论文5汇率动态回顾6(E xchange Rate Dynamics Redux),将名义价格刚性及不完全竞争引入开放动态一般均衡分析,其Redux模型(也称OR模型)为国际宏观经济研究提供了一个新的分析范式。

其后,Lane(1998)、Obstfeld 与Rogoff(1995b)、Betts与Devereux(1999)等人扩展了Redux模型,将工资粘性、非贸易品、不同货币定价、不完全金融市场及不确定性等微观理论融入模型,使宏观总量分析具有良好的微观基础。

新开放经济宏观经济学主要研究名义扰动(货币与财政政策)与真实冲击(技术进步)对本国及伙伴国产出、消费、收支、福利的影响,其中国际传导机制及影响效果是其研究的一个重点。

理论与实证表明,微观基础影响贬值的贸易收支效应,微观基础与假设条件不同,汇率贬值对贸易收支的影响也不同。

一、基本研究框架传统的汇率贬值理论(弹性论、吸收论、货币论)以及开放经济模型(蒙代尔-弗莱明模型即M-F 模型、蒙代尔-弗莱明-多恩布什模型即M-F-D 模型)大都从宏观层面上对汇率贬值效应进行分析,没有在立足于微观个体行为基础上来考察贬值对微观变量及宏观总量的影响,其分析与推导过程中舍象掉了个体的生产、消费、投资等行为,割裂了微观基础对宏观总量的决定性影响,因此而很大程度上丧失现实解释力与理论信服力。

期的内在调整过程。

(二)通货膨胀的决定因素货币量是物价水平和通货膨胀率的长期决定因素。

传统货币数量论认为,由于货币流通速度大体稳定,长期中的潜在产出水平由要素供给和技术水平决定,而与货币无关,货币数量增加只会导致物价水平上升和高通货膨胀率。

“古典二分法”和“货币中性”以及货币主义关于通货膨胀总是货币现象的观点揭示了货币与通货膨胀的长期关系。

凯恩斯也认为,一旦对应于充分就业的产量得以实现,古典理论就会再次盛行起来,货币扩张将产生“真正的通货膨胀”。

总需求和总供给变动是短期通货膨胀的原因,其主要类别有需求拉动型通货膨胀和成本推动型通货膨胀。

总需求不同组成部分的增加都可能带来通货膨胀压力,如消费需求的扩大、投资超速增长、政府赤字过大以及净出口增长都会直接拉动总需求,结果在短期引起整体物价水平上升。

成本是决定价格的最重要部分,如果农产品价格提高,能源价格上升或者工人和企业预期物价水平上升而达成高水平名义工资合同并在合同期保持不变,企业成本将上升,除一些企业迫于竞争压力而通过提高效率来降低成本外,其他企业通常有提高价格的动机和倾向,从供给方面引入通货膨胀压力。

20世纪70年代以后的世界经济史表明,石油价格上升导致的成本上升是成本推动通货膨胀的最重要因素之一。

通货膨胀的长期和短期分析视角并非绝对矛盾,需求和供给的变动、人们预期变化等都与货币数量变动存在直接或间接的联系,从需求、供给、制度及预期等不同角度剖析货币数量增加的原因,对于认识和治理通货膨胀是有益的,并且与通货膨胀“永远而且到处”是货币现象的论断并不相悖。

(三)失业的决定因素长期经济中趋近的失业率称为自然失业率,是长期中不会自行消失的失业,也是充分就业状态下潜在产出得以实现的失业率。

“摩擦性失业”和“结构性失业”对应的失业率即为自然失业率。

决定长期失业率的因素主要有人口组成、部门差异、工会的力量、最低工资制度等。

许多公共政策如能有效实施,则可以通过减少摩擦性失业来降低自然失业率,如政府就业机构及时传播工作空位信息,可以使工作岗位和工人更有效地匹配;公共筹资的再培范小仲:宏观经济学中的长期与短期率、通货膨胀率等,这些宏观经济变量的长期和短期的决定因素是不同的。

A Literature Review on New Structural Economics in

the Field of Macroeconomics

作者: 王勇[1];徐扬帆[1];吴紫薇[2]

作者机构: [1]北京大学新结构经济学研究院,北京100871;[2]北京大学国家发展研究院,北

京100871

出版物刊名: 兰州大学学报:社会科学版

页码: 48-56页

年卷期: 2021年 第1期

主题词: 新结构经济学;结构转型;产业政策;宏观波动;中等收入陷阱

摘要:新结构经济学强调不同发展阶段经济体经济结构的内生性及其动态变迁.在宏观经济

学领域,新结构经济学以要素禀赋结构为切入点,重点关注产业升级与结构转型,强调有为政府和产业政策的重要性,并且深入研究中等收入国家和发展中大国面临的增长难题,还讨论经济波动与宏观政策等经济运行的问题.梳理了近十年新结构经济学在宏观经济学领域的学术论文,总结了经济结构变迁和经济运行过程中的典型事实、理论见解和实证结果,并针对当前研究中存在的不足,提出了关于未来研究方向的若干建议.。

开放型经济发展研究综述我国自提出发展开放型经济以来,政策面关于它的提法也经历了一些变化,这些变化既与我国开放型经济的发展状况有关,也得益于学术界一直以来的理论研究。

国外关于开放型经济的研究主要集中在指导经济开放水平的理论和经济开放度的测度方法方面;我国关于开放型经济的研究则贴近中国国情,包括其内涵、西方国际经济理论在我国的应用、发展对策、开放水平测度及开放与经济增长的关系方面。

然而面对世情、国情的变化,我国对开放型经济的研究在产业结构、区域结构及政府的制度性调控方面都还有待加强。

标签:开放型经济;研究综述;制度性调控我国首次提出发展开放型经济是在1993年党的十四届三中全会上。

随后我国关于开放型经济的提法经历了一些变化。

十七大以前的文件没有明确提出提高开放型经济水平,主要内容是充分利用国内、国外两个市场和两种资源,坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平。

十七大报告指出要“拓展對外开放广度和深度,提高开放型经济水平”,并用“内外联动、互利共赢、安全高效”定位我国的开放型经济体系。

十八大报告提出,“适应经济全球化新形势,必须实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系”。

而党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出要“构建开放型经济新体制”。

提法的改变反映了我国开放型经济发展思路的改变,更是为我们在经济全球化新形势下把握机遇、应对挑战指明了方向。

一、国外对开放型经济的研究现状述评开放经济(Open Economy)作为一个专门的范畴,是西方经济学首先使用的。

美国的 D.格林沃尔德认为,开放经济是一个贸易不受限制的地区的经济。

英国的戴维·皮尔斯认为,开放经济是参与国际贸易的一种经济。

《新帕尔格雷夫经济学大辞典》则把开放经济解释为国际贸易和国际金融。

国外对开放型经济的研究重点有两个。

1.阐述指导经济开放水平的相关理论国外学者对开放型经济的研究首先是综合阐述指导经济开放水平的相关理论,如亚当·斯密的绝对优势理论,大卫·李嘉图的比较优势理论、赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论、迈克尔·波特的国家竞争优势理论等。

作者: 向东[1]

作者机构: [1]中国人民大学财金学院

出版物刊名: 国际金融研究

页码: 50-55页

主题词: 汇率变动;物价;支出转换效应;货币政策;国际贸易政策;新开放宏观经济学模型

摘要:汇率和物价作为一国货币对外和对内价值的表现,之间的联系千丝万缕。

作为国际金融学研究中重要的理论分析框架,蒙代尔-弗莱明模型对IS—LM模型予以延伸,说明了在开放经济的条件下,汇率的变动会传递至消费者价格,进而通过改变相对价格影响支出模式,这就是汇率变动的支出转换效应。

这一效应的大小和作用机制直接关系到汇率制度的选择、货币政策的效用、国际贸易政策的制定等重要问题,因此成为国际金融学研究的重点之一。

20世纪90年代以来,蒙代尔-弗莱明模型因缺乏微观分析基础而颇受质疑。

与此同时,新开放经济宏观经济学作为新一代的研究方法越来越受到学术界的瞩目。

在对汇率与消费者物价之间的传递关系的研究中,这一新的学派运用了微观经济学中的经济主体最优化模型,从而克服了传统研究的很多缺陷。

本文在与传统学派比较的基础上,系统总结了新开放经济宏观经济学在汇率的支出转换效应方面的研究,剖析了新开放宏观经济学模型在假设条件、参数设置等方面的不足,揭示了未来研究的方向。

作者认为新开放宏观经济学的研究方法较之结论本身,更值得研究者关注。

本文作者向东副教授毕业于美国康乃尔大学,现为中国人民大学财政金融学院应用金融系副教授,主要研究领域为公司理财与公司治理,曾参与“十五”国家级规划教材《公司理财》的编写工作。